Florence Conan, « Gigi, Dalida et moi », Comédie Dalayrac, 31 mars 2019

Elle arrive à la dernière minute. C’est sa marque de fabrique. Elle affirme venir des terribles « Journées de l’amitié » d’une paroisse non précisée et devoir y retourner au plus vite. Pourtant, au préalable, ne lui en déplaise, Florence Conan va devoir donner son spectacle autour de Dalida, avec son fiston Enzo à la régie. Ainsi s’ouvre, ce dimanche après-midi, Gigi, Dalida et moi.

On l’avoue ? On l’avoue. Allez, on l’avoue pis voilà ! C’est Jann Halexander qui nous a convaincu de venir applaudir ce spectacle. Pourtant, déjà, Dalida, pas trop notre tasse de thé. Puis il se dit que, lisant tantôt une chronique de notre fait, la dame aurait laissé béton dès l’intro, jugeant que c’est de la merde – peut-être une preuve que, d’égout et des couleuvres, l’on ne discute point, mais pas de quoi annihiler, en soi, notre passion pour la sieste, on le comprendra. Enfin, il a fallu se lever tôt, ce dimanche aussi, pour cause de visite de l’orgue commentée, de messe, de fiche de lecture à rendre, de rendez-vous, de changement d’heure, de répétition et de – puis j’ai pas à me justifier, mârde. Ce nonobstant, sauf catastrophe nucléaire ou assimilée, parole donnée vaut tope-là. Nous voici donc prêts à ouïr cette Angelina, une Napolitaine qui souhaite conter l’histoire de Gigi l’amoroso. À la base, Djé-Djé, c’est une fillette avec appareil dentaire (idéal pour hameçonner les bogoss) et lunettes en cul de bouteille, façon Juliette.

Angelina n’est donc pas Dalida, ouf, comme Florence ne sera pas Édith Piaf dans son prochain spectacle. En revanche, elle est celle qui, au fil de sa vie, sociale, amoureuse, fantasmatique, va rythmer son propos de chansons de Dalida. « Gigi » rythmera trois fois le récital ; s’enquilleront, souvent partiellement « Il venait d’avoir 18 ans », « Itsi bitsi petit bikini » pris quasi marie-paule bellique (même si, étrangement, l’accessoire utilisé manquait de jaune pour être, comme les chaussettes tardives de Dorothée aussi rouges que jaunes à p’tit pois) et « Va danser », de la même époque que « Bikini ». Une escapade de Gigi conduit Angelina à rencontrer fortuitement – et assez stupidement, comme quand qu’on croise quelqu’un c’est qu’on aime – Dalida pour sa première leçon de développement personnel.

Sur le projet goldmannien d’aller au bout de son rêve, sexuel ou artistique (« Laissez-moi danser », bordel ! même si ceux qui m’ont vu mouvoir ma partie corporale sur un rythme indécent ont une toute autre opinion), la jeune Angelina oscille de concurrente en concurrente : la femme du notaire (« Gondolier, t’en souviens-tu ? »), la veuve du colonel, voire la femme du boulanger et ses grosses miches. Apparemment inoffensive, elle sert de prétexte aux saintes femmes délurées… quand elle ne recueille pas les confidences de ses adversaires – tiens, même le « Bambino » homosexuel rêve de se taper Gigi que comptait préempter Gégé.

Résultat, quand Gigi se poudre-d’escampette, « tout le monde était plus ou moins décousu » comme en témoigne l’interprétation des « Enfants du Pirée », titre de 1960 précédant même « Itsi bitsi ». Un kaléidoscope géographique concatène, et bam, « La Chanson d’Orphée » avec « Salma ya salama ». Enfin, « Parole, parole » prépare le retour de Gigi qui fait, in fine, deux rejetons à la souche Angelina, heureuse de se prouver que « quand on veut vraiment quelque chose on l’obtient », même si ce quelque chose est un quelqu’un.

En résumé, ce spectacle s’adresse certes, en premier lieu, aux pratiquants de Dalida – les autres seront marris de ne pouvoir chanter quand Angelina-Florence le suggère, alors que l’ambiance est tout à fait chaleureuse et la prestation fort digne. Cependant, même les non-dalidamaniques comme nous apprécieront plein de pétillances, telles que

- la bonne idée de ne pas dalidaïser en dédalisant un parcours via un prétexte qui fonctionne plutôt bien ;

- l’incarnation de la chanteuse, qui ouvre le spectacle même à ceux qui ne connaissent rien à Dalida et pas grand-chose à son répertoire ;

- l’occasion de réentendre des textes vaguement assourdis dans des mariages de province ;

- la capacité de l’artiste à saisir avec bienveillance le regard de l’ensemble des spectateurs ;

- le métier qui permet de compenser les décalages avec la régie filiale ou les sautes de texte propres à la déconcentration du live.

À l’invitation de l’artiste elle-même, on pourrait certes pointer quelques virus, comme les appelait feue notre idole éditoriale, Charlotte Ruffault. Du genre ?

- La bande-son pour accompagner – même si nous reconnaissons éhontément être invité, payer pour du play-back nous a toujours rebuté.

- L’absence de micro pour l’artiste en live – les graves, peut-être le meilleur de la chanteuse, sont souvent aspirés par le boumboum de la bande-son.

- L’abus de carressage de crinière, façon Julie Ferrier qui s’apprête à être une tour… mais pendant une heure.

- Le blasphème facile du « J’ai soif, je vais boire de l’eau bénite, d’ailleurs il en reste presque plus ».

- La difficulté à opter pour un accent et pour une crédibilité fixes : l’artiste va et vient entre Florence qui parle normal et la Napolitaine qu’elle parle avé ounassan, sans raison scénique toujours évidente. Le laissait pressentir la séquence traduite du « habbiamo fatto una festa », même pas je comprends l’italien, donc je sais pas l’écrire, mais pourquoi le franciser, quand un ignorant peut un brin saisir le concept ?

- L’option de vraisemblance, qui mériterait avant le passage programmé « sur une grande scène » l’intervention d’un metteur en scène roué : pourquoi faire semblant de fumer et, à l’inverse, porter parfois, mais pas tout le temps du récit qui l’évoque, les grosses lunettes, bien réelles, elles ?

- La filmation, si si, des gens par le fiston, sans avertissement ou autorisation préalable des spectateurs, qui plus est après que la lumière a été allumée par le fiston – franchement, ça, c’est choquant.

En conclusion, un moment dans l’ensemble joyeux, perfectible comme à peu près tout spectacle, mais accessible à chacun et énergisant pour beaucoup de spectateurs de bonne volonté. Aussi ne s’étonne-t-on point que le projet s’étende au long du mois à venir… samedi prochain exclu. Belle découverte aux curieux gourmands d’une joie que personne ne donne comme Florence Dalida !

Pour réserver, c’est ici.

La Walkyrie, Met HD, Cinéma de la Villette, 30 mars 2019

1.

Une affaire de pipe

Stipulons-le, ceci n’est pas une critique. En effet, impossible d’atteindre l’expertise d’un chantre connu sous le pseudonyme de Franz Muzzano qui permettrait de proposer l’évolution d’une prestation avec microphones et caméra. C’est pourtant le principe de la poule aux œufs d’or du Met : la retransmission worlwide et live des grands opéras, à laquelle nous souscrivons avec gourmandise ce dernier samedi de mars. Nous serons pondérés dans nos opinions musicales d’une part, bon, parce qu’il faut se le jouer, ce gros machin, et d’autre part, la plus grosse, parce que font défaut les éléments objectifs, ou semblant tels, pour jauger :

- l’équilibre des forces musicales en présence,

- la qualité de la projection des voix et

- l’efficacité des nuances.

Derrière un écran, fût-il grand, ces éléments, essentiels pour rendre compte le plus honnêtement possible, d’une prestation, nous paraissent inaccessibles. Néanmoins, cela n’empêche pas de témoigner de cette nouvelle expérience wagnérienne, fomentée à l’occasion de la reprise de la médiocre, quoique très technique nous affirme-t-on, production Lepage.

2.

Une affaire de famille

Manière de synopsis est disponible ici.

Une autre histoire, hors Jean-Jacques Goldman, est contée là.

3.

Une affaire de machine

La mise en scène est bien connue depuis la première édition de ce Ring de Big Apple. En gros, y a vingt-quatre tape-culs qui servent d’escalier (une obsession de marches non harmoniques semble habiter les décorateurs), d’écran pour les indisssspensables projections vidéo (forêt, montagne, peintures rupestres animées pour mimer la poursuite, antiwow au possible), et de chevaux pour les walkyries. Évidemment, il n’y a pas de décor (une table, une chaise, un coffre, wow) et pas de direction d’acteurs. Dès lors, les artistes sont au niveau de leur savoir-faire scénique.

Ainsi, Eva-Maria Westbroek (Sieglinde) doit être désemparée d’être livrée à elle-même, orgasmant quand elle renifle de l’hydromel ou se frottant contre un arbre pour fêter l’arrivée du printemps ; Greer Grimsley (Wotan) semble osciller entre une nature furieusement souriante et un sens de l’incarnation que la troisième acte révèle et qui, mieux aiguillé donc plus constant, ferait de lui, sans nul doute, le Torsten Kerl des basses wagnériennes ; Stuart Skelton (Siegmund) peine à jouer – regard inconstant et difficultés à incarner les multiples facettes de son personnage, en l’espèce :

- le fier guerrier fils de dieu ;

- l’amoureux heureux de retrouver sa sœur pour l’engrosser ;

- le séducteur quasi prêt à refaire sa vie avec Brünnhilde – ce qu’il fera plus tard par fiston interposé ;

- le mec qui a conscience, comme le commente l’artiste à la première mi-temps, que « everything is going espcially wrong » pour lui (traduction : ça sent le roussi, en attendant la fin du Crépuscule qui fleurera plutôt le cramé, bref).

4.

Une affaire de virtuoses

L’exécution paraît orchestralement plutôt dynamique, indispensables fausses notes de cuivres comprises (ces grands musiciens sont donc humains itou), même si la prise de son est, souvent, très perfectible (par ex. survalorisation étonnante de la harpe ou brusques mises en avant de voix comme dans la première scène du III). Certes, telle Walkyrie moins spatiale que d’autres, semble devoir se tortiller pour s’égosiller ; mais les six solistes principaux éblouissent vocalement. En dépit d’une entrée en matière prudente, la Brünnhilde de Christine Goerke, dont on nous explique qu’elle fut huée sur lérézosocio, est excellente, dans les graves, dans les aigus, dans les sautes de tessiture et dans la résistance. Résistant aussi et à l’évidence ravi d’être sur scène pour une telle exposition, le Wotan de Greer Grimsley exprime avec brio son impuissance scénaristique (au sens : c’est le superdieu, or il est impuissant sauf pour niquer tout ce qui bouge, compensation non nulle) et de talent vocal : graves, intentions, technique pour tenir jusqu’au bout du troisième acte, tout y est pour susciter les plus grands brava… autant que l’on en puisse juger par la retransmission.

Günther Groissböck souffre du grand écran qui le montre sans cesse bouche tordue – en dehors de ce tic tactique, la prestation est solide et l’incarnation lève les minces réserves formulées en 2013 notamment quand, comme il l’explique à Debbie, il joue Hunding comme « un mec qui a une vie qui lui convient et ne rêve que d’une chose – regarder la téloche quand il rentre chez lui, pendant que sa nana lui sert une bière ». Son prochain défi l’amènera encore plus loin, avec cette angoisse que l’artiste transforme en humour : « Progresser, c’est comme une drogue, pour nous, chanteurs. Il faut que l’on franchisse des étapes et, à chaque fois que l’on en a l’opportunité, c’est comme un suicide » (Günther, si tu veux faire un entretien, un jour, etc.).

La brève mais imposante Fricka de Jamie Barton est incontestable grâce à son assurance, sa conduite du son et son souffle irréprochable. Le Siegmund de Stuart Skelton, s’il paraît moins joué que ses compères, montre le ténor dans une belle forme vocale, peut-être moins exposé et en meilleure santé que dans un Lohengrin où il nous avait paru, prétentieux que nous sommes, parfois à la peine. Rien à redire vocalement sur la Eva-Maria Westbroek, très à son aise dans l’un de ses rôles fétiches, même si sa difficulté à incarner son personnage au-delà d’une pantomime plus mélo que dramatique peut freiner l’adhésion émotionnelle à sa performance. Ce nonobstant, sa prestation dans le III démontre combien cette grande chanteuse est l’une des références de Sieglinde comme Waltraud Meier a imposé sa marque sur SES rôles à elle.

5.

Le bilan, calmement

Pour cette grosse retransmission à l’américaine (feat. une ex-Brünnhilde en interviouveuse et vendeuse de soupe pour Bloomberg et Rolex, ça claque), avec applauses sympathiques au début des tubes par les quelques métropolitains présents in situ – nombreuses places vides : vu le prix, tant mieux –, force est d’admettre que la prise de son comme la prise de vue (panique sur quelle Walkyrie va chanter) n’est pas totalement satisfaisante. Le prix exigé aussi au cinéma, incluant l’odeur de nettoyage à la fin du II, est celui de trois séances de cinéma : c’est déconné. Enfin, avouons-le, le troisième acte n’est pas non plus ce que Richard Wagner a écrit de plus concis et dramatique, même s’il permet de montrer, par ce trrrrès long dialogue nunuche entre un papa, ses fifilles et sa chouchoute, la déréliction du concept divin à l’origine de la sombre prophétie d’Erda.

Reste, sur l’ensemble, un déploiement de talents musicaux convaincants, avec un Philippe Jordan concentré à la baguette, et un résultat vocal aussi brillant – en apparence au moins – que la non-mise en scène est escagassante. En bref, une belle et large après-midi que l’on a hâte de réexpérimenter au plus tard le 5 mai… 2020, et sur le vif autant qu’en direct, cette fois !

Jean-Nicolas Diatkine, Schubert et Brahms, Parnasse

La problématique

Jean-Nicolas Diatkine s’affiche dans le métro – bientôt le 3 avril, son concert annuel salle Gaveau ! Afin de nous faire regretter de ne pouvoir être présent, Laurent Worms nous a envoyé deux échantillons de ce grand pianiste qui, eût-il élevé des loups au su de la télé, il eût sans doute été plus connu. Nous avons applaudi à l’étonnant couplage Beethoven – Schumann écouté ce tantôt. À l’approche du concert parisien, il est séant de tremper quelque esgourde dans le second volume à nous être gracieusement parvenu.

De fait, en 2016, est paru, chez Parnasse éditions, un disque associant deux grosses pierres dans le répertoire dix-neuviémiste des pianistes. L’artiste s’en explique dans une notice pédagogique aussi brève que précieuse – son incise pour expliquer ce qu’est, l’air de rien si l’on peut dire, un lied, évoque les interventions parlées d’Yves Henry en récital. Dans ce court texte, non sans quelque bizarrerie (l’auteur s’excuse d’employer le terme « pianisme »… qui ne le hérisse plus dans la citation laudative insérée une page plus loin – et hop, il faut feindre avoir des goûts de pinailleur, même en un mot), Jean-Nicolas Diatkine expose d’emblée :

- la spécificité des pièces (l’aspect lieder des impromptus D. 935, le gigantisme unifié de la Sonate) et

- leur petite connexion, fors une certaine proximité chronologique (« la vénération que Schubert et Brahms portaient à Beethoven »).

Il est vrai que ces deux blocs peuvent paraître fort dissemblables sur le papier. Dès lors, singularité, différences et unité des œuvres : telles seront les questions qui, sporadiquement, nous pourront alpaguer çà et là au fil de cette écoute.

Les quatre impromptus op. 142

Le Premier impromptu (13′), en fa mineur, est annoncé Allegro moderato. Le pianiste suit l’indication à la lettre et à l’esprit, associant une réelle rigueur à une liberté légère donc bienvenue, par ex. dans l’introduction ou la respiration qui fait vivre les bariolages liminaires. De même, la limpidité du toucher n’est pas mollesse : les premiers temps des séries d’accords sont toniques, comme certains sforzendi dans le passage à mains croisées (3’42, 5′, etc.), ce qui révèle le groove de ces passages qui, sans cela, eussent pu paraître seulement mimi tout pleins, ce qui est bien mais pas très. Le retour du thème premier, triolets rubato et bariolage inclus, conclut à une modulation en majeur que le pianiste veille à ne pas spectaculariser, vlan : ceux qui attendent des fortissimi et des émotions exacerbées passeront leur chemin. Ici, l’artiste respecte l’unité de ton de la pièce sans la pimper grâce à des excès aguicheurs. Variété et unité, différences et cohérence – notre questionnement semble bien coller à l’interprétation de Jean-Nicolas Diatkine, faut bien se lancer des fleurs de temps en temps, non mais.

Le Deuxième impromptu (8′) est noté « Allegretto sempre ligato ». Il semble prolonger le fa mineur par un La bémol consonant. Plus profondément, il exige à la fois

- de créer un son dans la profondeur du clavier susceptible d’envoûter, sinon d’hypnotiser l’auditeur dans cette pièce boursouflée de reprises ; et

- de porter par une tension interne un discours résolument statique, dont la forme ABA, avec un trio en Ré bémol – teinté de Ré – en guise de B, renforce le côté obsessionnel.

Là encore, ceux qui attendent une pièce impressionnante voletteront vers la Troisième sonate. La force de Jean-Nicolas Diatkine est de renoncer à décaler la partition pour lui insuffler plus de brio qu’elle ne le permet. Il y a de l’ascétisme dans cet impromptu, mais la beauté du piano le rend, pour qui peut prendre le temps d’écouter, tout à fait gourmand.

Le Troisième impromptu (12′) est un Thème et variations indiqué Andante. En dépit de reprises dont on aura compris que leur nécessité ne nous convainquait pas toujours, le ton guilleret et la différenciation des p’tites saucisses dans l’interprétation rendent raison et de l’idée d’un impromptu-lied (avec clairement le thème d’un côté et l’accompagnement en dessous), et de la description d’une pièce « non virtuose », non qu’elle soit aisée à bien jouer mais plutôt qu’elle ne tricote pas, la qualité de l’interprétation se focalisant d’une part sur la nécessité de rendre clairement le lead, ha-ha, sans négliger l’harmonie, et d’autre part sur la capacité à proposer une belle sonorité, assez riche pour séduire l’oreille sur le temps long d’un p’tit quart d’heure. Là encore, on retrouve la question des différences et de la cohérence, à double titre :

- différenciation des voix (mélodie – accompagnement) et cohérence du son ;

- caractérisation des différentes parties (thème – variations) et unité de l’impromptu.

Au simple bariolage de la première variation en forme de mise en doigts, la deuxième substitue, sur un même rythme, des guirlandes d’abord à main droite puis, en dialogue, à main gauche. La troisième variation associe nouvelle tonalité (si bémol mineur) et nouveau rythme (arrivée du ternaire avec un reste sporadique de binaire à gauche). L’artiste y rend avec grâce la dimension schubertienne de bouillonnement sans cesse contraint, contrairement aux épanchements chopiniens, préparant la voie à la quatrième variation en Sol bémol où la force du rythme pointé, alterné aux deux mains, pique l’intérêt de l’auditeur. Retour au rythme et à la tonalité liminaires avec la cinquième variation où s’agitent les petits doigts d’abord à droite ensuite à gauche, avant qu’une coda più lento ne conclue l’épisode par le rappel du thème, réénoncé avec gravité. En gardant une même dynamique et une même maîtrise sonore pour l’accompagnement, Jean-Nicolas Diatkine parvient à traduire la particularité de chaque développement sans surinterpréter le texte, ce qui est évidemment pertinent dans ce genre de pièce.

Le Quatrième impromptu (7’30) en fa mineur est un Allegro scherzando qui part sur un motif ternaire à la fois lancinant et bancal – oui, bancal grâce aux appogiatures et à un accompagnement quasi binaire. Le gigotage digital exigé par les envolées de la main droite n’a point de secret pour l’interprète, qui aborde avec une sérénité agréable la partie qui s’ouvre par des gammes explorant les autours de La bémol – nan, pas « alentour », carrément ça sonne mieux, « les autours », y a un côté rapace, tout ça tout ça. Délicatesse et légèreté finissent par unir les deux mains pour des gammes parallèles où l’artiste parvient à faire poindre la vie sous le systématisme par

- la dilatation légère et limitée du tempo,

- le changement d’intensité et

- la fameuse technique du grand 8, qui consiste à se suspendre en haut d’une fusée avant de rebasculer de l’autre côté (piste 4, 3’12).

Il y a de l’énergie dans cette partie sans guère d’intérêt harmonique, comme si le compositeur laissait juste quelques bribes au pianiste pour qu’il fasse moins des notes que sa musique. Cette tension entre suspension, virtuosité, balancement rythmique régulier et accélérations dont le Più presto final témoigne, avec unissons octaviés et inversés, d’une part, et, d’autre part, dernière descente vertigineuse exploitant la quasi intégralité du clavier. Dans cette œuvre qui exige beaucoup du musicien, plus encore artistiquement que techniquement, Jean-Nicolas Diatkine se signale par une association séduisante couplant probité textuelle, sensibilité musicale et vue d’ensemble – un triumvirat nécessaire pour restituer et l’unité des impromptus, et leur spécificité.

La Troisième Sonate

La troisième sonate pour piano de Johannes Brahms est son cinquième opus. Cela dit à la fois la jeunesse du compositeur et sa passion liminaire pour une telle forme, ici articulée en cinq mouvements. L’Allegro maestoso (10′) permettra aux passionnés de virtuosité de se goberger. Nous sommes de ceux-là. Ou plutôt, il est évident que, en tant que pianiste médiocre, je ne joue pas un disque, faut pas raconter de balabalas, sans challenger le zozo sur l’air du, en substance : « Vas-y, puisque soi-disant t’es si fort, montre-nous ce que tu as dans tes poches, jeune impétrant. » Jean-Nicolas Diatkine n’est pas du genre à se déboutonner devant de tels défis. Sauf que sa façon de relever le pari est double :

- d’une part, techniquement, comme tout artiste qui se balade, il concentre son explosivité dans l’énergie plus que dans la démonstration perpétuelle ;

- d’autre part, il rappelle que la virtuosité ne consiste pas seulement à jouer vite des trucs compliqués, elle permet aussi de jouer joliment des passages paraissant simples.

Dès la cinquième piste, l’auditeur peut ainsi apprécier la maîtrise pianistique signifiée par les accords graves de la main gauche, d’une douceur stupéfiante. Ce qui doit exploser explose, ce qui doit habiller nimbe : c’est pertinent et séduisant, car l’interprète associe la rigueur à la liberté dont témoignent les ruptures de ton, la modulation aux cinq bémols et la mesure à 5/4. C’est d’autant plus important que, dans ce mouvement, Johannes Brahms joue à fond la variation d’atmosphères qui semble structurer ce disque – et, pour cela, il trouve en Jean-Nicolas Diatkine un passeur impressionnant de malléabilité – si ça s’dit, sinon aussi, tant pis – et de conviction : ces dix minutes liminaires sont palpitantes.

L’Andante espressivo (11′), pièce rapportée à cet ultime volet des « trois sonates », doit chanter le love de deux amoureux dont les cœurs battent au même beat sous la Lune. Car, oui, Johannes ne fut point toujours le barbu qui fout les choukoutounses sur son portrait désormais officiel. Lui aussi connut le désir poétisé de l’autre – comme chante Jean Dubois en évoquant certains amateurs d’art, tonton Yoyo cherchait parfois de l’œil la voisine « en pure poésie ». Le mouvement part sur une bluette descendant puis montant l’échelle de l’émotion, entre aigus libérés et pesanteur terrestre que les graves ne tardent pas à tarder d’imposer. Un Poco più lento en Ré bémol et en 4/16 tâche alors de faire la part des choses entre idylle et chair. Le jeu à la fois délicat et émotif du pianiste donne cohérence et sens aux évolutions du mouvement (passages en 3/8, avec 9/16 à la main gauche, puis retour en 2/4 avec 12/16 à la main gauche). Cet arc, qui va du simple développement à l’instabilité émotive, aboutit à un Andante molto puis à un Adagio en 3/4 qui illustrent l’art de Jean-Nicolas Diatkine de donner sens au divers sans lui retirer son unité – bref, de rendre accessible la complexité d’une partition et, surtout, d’une pensée musicale.

Le Scherzo (4’30), marqué Allegro energico, remet en effet un soupçon d’énergie dans ce monde esthétisé. Comme le savent les physiciens, l’énergie n’est pas seulement la vitesse : elle se construit aussi sur la frustration, la tension et la retenue, conditions nécessaires au surgissement – ça, c’est plutôt les musiciens qui l’expérimentent, et pas que dans leur vie personnelle. La forme ABA glisse ainsi un Trio en Ré bémol au milieu du scherzo. Les nuances, les contrastes et le toucher de l’interprète rendent presque intéressant ce qui, sans cela, ne serait que fort joli – ce qui n’est pas si pire, reconnaissons-le à l’ère des choix de so-called art urbain financés avec vulgarité, au sens bühlérien, par l’administration de l’ordure qui règne à la mairie de Paris avec la complicité de tous les profiteurs qui lui sont débiteurs et craignent, peut-être, que d’autres profiteurs portés par quelque élection, ne dénoncent les avantages vulgaires dont ils furent attributaires, bref. L’Intermezzo (3’45), zébré Andante molto, propose, sous couvert d’un intertexte beethovénien, une « rétrospection » en si bémol mineur. Le pianiste en rend moins la nostalgie que l’ambiguïté du souvenir obsédant (triolets de triples croches, tenue de la pédale de sustain, élargissement opportun du tempo), entre joie des beaux moments, effroi du temps qui passe et désespérance de ce qui devient, chaque jour, moins accessible – en témoigne le bruit parasite avant le dernier énoncé de la gamme en duo, piste 8, 5′.

Le Finale (7’30) en fa mineur et en 6/8, tamponné Allegro moderato ma rubato, expose deux thèmes en 1’30 – un majeur, un mineur. Semblant hésiter entre les deux, il opte pour une articulation en ABA qui débourriche sur une section en Ré bémol qui s’effiloche. S’ensuit un passage oscillant entre sautillements et dégringolade. Le retour du thème liminaire tente de remettre tout ça d’équerre. Jean-Nicolas Diatkine excelle à rendre cette oscillation ce battement, cette incertitude rejoignant notre questionnement sur unité et dissociation, qu’illustre le passage majeur à 6/8… écrit à 4/4. La péroraison ne peut être que Presto – et les nullosses qui voulaient défier le virtuose peuvent s’accrocher. Les petits doigts qui frétillent tout en veillant à nuancer… ou pas : les cinq accords finaux sont cognés avec la tonicité requise. Il n’est plus temps de barguigner, que force reste à la musique !

La conclusion

Ne le cachons point : ce second voyage en compagnie du guide Diatkine est une grande joie. Peut-être déjà parce qu’il n’est pas toujours jubilatoire – les impromptus choisis pour lancer le bal exigent de pratiquer une écoute attentive afin d’en apprécier l’intériorité. Bonne idée ! Cette exigence décentre l’auditeur, le replace dans un contexte sollicitant, loin de disques immédiatement wow. La prise de son, co-revendiquée par Martin Sauer et Christian Lahondès au studio berlinois de Teldex, contribue à captiver autant qu’à capter l’auditeur de bonne volonté. Singularité, différences et unités des pièces présentées semblent se fondre dans un même projet propre au musicien donc partiellement mystérieux quoique potentiellement devinable – pfff, même moi, en relisant ça, j’ai été hyperdéçu tant je croyais que ce serait clair alors que, vous avez raison, c’est amèrement trop pfff.

Le Schubert introverti et vibrant, le Brahms éruptif et tenu paraissent être deux formes d’expression d’une même pulsion de vie, ambiguë, incertaine, trouée d’interrogations dubitatives ou existentielles, mais fondée sur une envie de partage qui ne peut passer que par une communion dans l’excellence double : ravissement et partialité des compositions, qualité et hypothèses de l’interprétation. Bref, voici un beau disque qui, à défaut de rendre intelligent (chacun son travail), pousse à réfléchir. Un peu c’est pareil, mais pas trop, ouf.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour réserver une place au concert du 3 avril, c’est là.

Paul Müller-Zürich, Musique de chambre, Solo musica

La problématique

Has-been, Paul Müller-Zürich ? Dans le livret copieux qui accompagne cet excellent disque, Burkhard Schäfer, entre trois remarques musicologiques et deux banalités (du type : « Cette musique va droit au cœur et émeut en profondeur », selon l’altiste du casalQuartett qui a, c’est évident, plus intéressant à partager), semble s’en lacérer jusqu’au petit linge. En effet, la musique de Paul Müller dit Müller-Zürich, est une musique « traditionnelle », autrement dit volontiers tonale et modale. Pour un compositeur décédé en 1993, sera-ce ringard à l’excès? Allons plus loin ! Faut-il encore écouter une musique surannée alors que, au vingtième siècle où celle-ci a été écrite, l’explosion des carcans formels a permis de surpasser la notion d’harmonie telle que pouvaient la chérir de glorieux prédécesseurs en composition ? Voilà ce que nous tâcherons d’envisager au fil de la présente notule.

Le quatuor

La set-list paraît conçue comme un récital, avec un quatuor, un trio et un quintette pour clore le bal. Le quatuor (30′), composé en 1921, est le quatrième opus du compositeur. Comme ses collègues de disque, il s’articule en quatre mouvements. L’Allegro liminaire fait circuler un thème qui, sous ses apparences allègres, cache des pulsions plus sombres. L’échange entre les musiciens le prouve en laissant circuler les questions-réponses, en offrant de nombreux breaks, en déclinant les nuances et moult façons de quatuoriser :

- thème et accompagnement,

- duo de solistes,

- unissons dynamisants,

- échange de lead,

- mutations d’ensemble en crescendo, etc.

On apprécie l’harmonie riche, les changements de couleurs ainsi que l’inventivité déployant les possibles d’un thème et d’une formation dans une fausse improvisation qui ne cherche pas à couturer ses différents moments. En clair, même pas on peut s’ennuyer tant ça tourneboule.

L’Allegro appassionnato s’ouvre sur un rappel du goût de Paul Müller pour l’usage parcimonieux mais percutant des pizzicati. Loin de s’en tenir au planplan que l’indication de tempo fait augurer, ce mouvement – le plus resserré de la partition – est rempli de changements, mutations, contrastes que les interprètes restituent avec un séduisant souci du détail. L’Adagio suivant s’ouvre sur une musique quasi funèbre. Pourtant, d’une séquence à l’autre, le compositeur sait varier les effets pour ne jamais s’en tenir à l’essor d’une idée unique. Le charme naît d’une jolie conjonction de qualités, dont :

- les évolutions de climats,

- la beauté harmonique,

- la construction néanmoins cohérente et lisible de chaque mouvement, et

- l’investissement des interprètes dans cette musique rare, qui plus est hors de Suisse.

Le Molto vivace conclusif part sur des bases sciemment plus guillerettes. Des échanges animés prennent place non sans espaces pour respirer. La prise de son de Torsten Schreier restitue bien cette intranquillité en restituant la cohérence du consortium à seize cordes, tant pour les fariboles aiguës que pour les ponctuations graves. Même si la toute fin n’a rien de très éblouissant, le quatuor est rendu avec sensibilité, intelligence et musicalité – nuances (voir par ex. les piani de piste 1, 5′ ou piste 3, 5’20, par ex.), respirations, synchronicité des intentions (écouter la variation d’intensités et les libertés de tempi par ex. piste 2, vers 0’20) : de quoi hâter l’écoute de l’œuvre suivante.

Markus Fleck, Rachel Späth, Andreas Fleck et Felix Froschhammer. Photo : Lutz Jaekel. Source : site du combo.

Le trio

Le Streichtrio (15′) détone puisque, contrairement aux deux autres œuvres présentées sur le disque et écrites autour de 1920, lui date de 1950, au point d’être siglé « opus 46 ». Le Molto tranquillo s’ouvre sur une plainte méditative du violon auquel l’alto fait écho sur fond de violoncelle uni mais non sans déliaison (0’35). Un break intervient promptement, avant une reprise modifiée du thème, cette fois avec des pizz de Markus Fleck. L’alto prend alors la parole. Le violon le défie. La même mélopée réapparaît avant une coda incluant sa p’tite tierce picarde pour ne pas désespérer l’auditeur, y a le beau geste. L’Allegro ritmico fait triloguer, popopo, les archets énergiques sur un tempo dynamique. Ce bref mouvement trahit la symbiose des musiciens et leur capacité à allier légèreté, allant et, osons le terme, swing.

Un Andante tranquillo s’ensuit, moins tranquille que déprimé comme la zone indus’ de Dunkerque un soir pluvieux, forcément pluvieux, de novembre, en compagnie d’Arlette Chabot. Le compositeur semble suspendre le discours à l’aide d’une scie entêtée que se refilent les musiciens et que conclut, stoïque, un violoncelle en pizz. Le Vivace part sur un vigoureux dialogue alto-violoncelle arbitré par les temps que marque le violon. Les questions quasi fuguées se poursuivent avec entrain sans effacer la structure en collage chère au compositeur (en presque clair : je développe une idée, je romps, je redéveloppe l’idée d’une autre façon, etc.). Une phase tonique tient lieu de coda accélérée que couronne une miniconclusion alanguie, in fine dézinguée par un BLOM signalant aux auditeurs qu’ils peuvent applaudir. En conclusion, une composition plus épurée que le quatuor précédent, mais qui ne lui cède en rien en termes de

- qualité de développement,

- maîtrise de l’économie d’une partition, ou

- sens de l’adaptation d’un projet et d’un style à une formation spécifique.

Le quintette

L’ample Streichquintett final (25′) est la deuxième composition de Paul Müller-Zürich à bénéficier d’un numéro d’opus. L’Allegro con brio sautille à la fois sur place et d’une idée à l’autre. Le mouvement fonctionne autour de motifs structurants faisant office de pivots que le créateur met en circulation d’un pupitre à l’autre, déforme, reprend, décalque, feint d’éradiquer puis fait ressurgir. Les interprètes ne privilégient pas la beauté plastique sur le charme pugilistique, ce qui, associé à un large spectre de nuances, asseoit l’intérêt de l’écoute. Après ce mouvement plus lyrique que brillant, où fusent continuellement de nouvelles idées (sauf pour la fin une fois de plus chpoufi-chpoufa), l’Adagio molto espressivo se place sous le signe de la langueur. De jolies dissonances traquent le développement inachevé d’un motif initial qui festonne, suscitant des questions-réponses, des dialogues parallèles, des soli, et des brisures récurrentes prises ensemble. Le thème passe ainsi des cordes aiguës aux cordes graves sans se libérer de son faix langoureux.

L’Intermezzo allegretto hésite entre cette atmosphère posée et la vivacité qui le saisit sporadiquement. Jouant avec gourmandise du balancement propre à la rythmique ternaire, le compositeur propose voltes et révoltes, tensions et détentes, dans un mouvement savoureux qui s’achève avec élégance. L’Allegro moderato se met alors en place autour d’une marche solennelle. La patte Müller-Zürich est déjà là, avec son goût pour les puzzles musicaux et son incapacité à se satisfaire d’une couleur plus d’une minute. Pour l’auditeur, ce kaléidoscope émotionnel est un régal assaisonné avec fougue par les membres du casalQuartett et leur invité Razvan Popovici au deuxième alto. Des bribes de fugue (6′) s’estompent à peine esquissés. Des pizz obstinés éconduisent la musique jusqu’à une coda tonique et sans espoir… et la dernière réalisation de la bande de Felix Froschhammer est déjà terminée.

La conclusion

Entre Dvořák et Brahms, loin d’un Schoenberg, animé par une esthétique à la fois cohérente et riche de ses diversités, voici une musique somptueuse et portée par des interprètes soigneux. Alors, suranné, ce disque ? À l’évidence, si l’on considère le bruit, l’inintelligible, l’ironique et le provocant comme critères du bien musical après 1900. Auquel cas, on pourra aussi conclure que cette musique hors d’âge a transformé en joli compliment cette épithète méprisante !

Pour acheter le disque, c’est ici.

Yves Lafargue & friends, Berlioz et plus, Maison de la radio, 27 mars 2019

« Ceci n’est pas un concert d’orgue » : peut-être le titre eût-il mieux convenu que ce pas très aguichant, euphémisme, « Berlioz, 150 ans après ». En tout cas, ceci est un concert avec orgue, mais qui aurait mérité, mieux que l’intéressant livret proposé par Michel Roubinet, une explication de son fomenteur, en un mot, Yves Lafargue. Car ceci est, à tout le moins, un concert qui interroge sur le projet qui le sous-tend. En clair ou presque, celui qui vint pour profiter du grand orgue de la Maison risque de repartir déçu, alors même qu’un bon organiste – en présence du maître Daniel Roth, ça vaut mieux –, une excellente altiste et une brillante mezzo (de remplacement, pourtant) étaient au rendez-vous. Dès lors, pourquoi diable prétendre être déçu ? Tâchons d’y répondre dans cette petite notule, qui ne peut passer sous silence, notre côté CGT et médius tendu bien bien haut vers le Pharaon et son lèche-cul des service pubik, la tristesse des « agents de sécurité » que nous croisons à l’accueil, transformés en comédiens d’aéroport alors que, précisent certains lorsque l’on discute, « on n’a quand même pas été embauché pour ce truc ridicule ».

Le concert s’ouvre sur la problématique de base : un récital avec orgue doit-il être spectaculaire ? À notre sens, non, pas forcément, même si l’on paye l’acrobate en rémunérant le musicien, mais avec une condition – qu’il expose une personnalité, une singularité, une dissonance. La dissonance d’Yves Lafargue est patente plus qu’épatante, bref. Peu lui chaut d’impressionner, de satisfaire ou de wower (je tente) les spectateurs. Il joue ce qu’est-ce qu’il veut, surtout ce qu’est-ce que les autres ils jouent pas en concert.

Deux pièces d’Alexandre-Pierre-François Boëly, issues de l’opus 18, ouvrent le bal. L’Andante con moto et la Fantaisie plus fugue témoignent d’un instrumentiste sérieux – trop, peut-être – qui aime les ondulants, refuse avec justesse la mollesse ou les retards et néglige sciemment le manque de réverbération de la salle. En exécutant en concert ces pièces plus à leur place dans une cérémonie religieuse où les guitares risibles de piètres amateurs n’auraient pas pris le pouvoir, l’interprète indique la voie qui sera la sienne durant cette prestation : show-off, non-non, audace oui-oui.

Et ce n’est que la première des deux grandes questions avec lesquelles il interpellera le public. La seconde est incontestablement : pourquoi l’orgue ? Telle est la question que pose toute transcription, mais singulièrement la transcription d’orchestre qui sonne comme un piano avec du ploum de pédalier dedans – pour mémoire, nous avons récemment abordé des questions autour de la transcription en dialoguant avec Cameron Carpenter et en applaudissant le talent de Vincent Genvrin. La première intervention de Karine Deshayes, un peu en dedans, propulse la captive et son texte rappelant la relativité du génie de cet arriviste éhonté qu’est Hugo (« Je ne suis pas Tartare / Pour qu’un eunuque noir / M’accorde ma guitare, / Me tienne mon miroir », peste). L’incarnation de la mezzo ne fait aucun doute, pas plus qu’elle n’en faisait lors de la consternante production bastillo-troyenne, mais le texte peine à parvenir au balcon.

Ce n’est pas le cas du son, splendide, de Lise Berthaud. Cette beauté du son, qui n’est certes pas antithétique d’une interprétation engagée, se poursuit sur les extraits des Troyens. Les extraits des Nuits d’été permettent d’apprécier à nouveau l’incarnation de Karine Deshayes, sa voix magnifique (souffle, justesse, intentions)… et, sans doute, son paradoxe : doit-elle chanter pour le micro juste devant elle ou pour l’ensemble de la salle ? Son choix fait grincer les dents du pseudocritique posé au balcon et incapable de capter une syllabe du texte pourtant proféré avec émotion, conviction et savoir-faire. L’incapacité de l’orgue, en dépit des prouesses de l’interprète-adaptateur, à rendre l’intérêt de « L’île inconnue » (le bariolage bavard semble pataud plus qu’il ne valorise la partition) poursuit la première partie de la double interrogation : pourquoi ces transcriptions qui, osons être prétentieux, semblent vaines ?

L’offertoire en sol mineur de César Franck, qui mène à la mi-temps, confirme la seconde partie de notre doute : pourquoi jouer ici ces pièces pas écrites pour le concert, comme leur titre l’annonce ? L’interprète n’est presque pas en cause : il y met de l’âme, et la péroraison de la pièce est jouée avec l’autorité solennelle de rigueur – mais à quoi bon ? Ces œuvres visant à accompagner l’office ne montrent certes pas un César impérial ; leur rapport avec les « Nuits » n’est pas évident aux ouïes du clampin ; surtout, l’orgue Grenzing paraît disproportionné en regard de ces compositions peu captivantes.

L’Andantino en sol mineur dudit César Franck qui inaugure la seconde partie – non, pas de notre doute, ha-ha – rejoint cette impression. L’organiste fait un effort et de registration et de nuances via les boîtes expressives ; il démontre sa sensibilité en osant même çà et là quelque ralenti supérieurement senti. Reste la perplexité. Pourquoi cette musique anecdotique, fût-elle bien jouée ? Une pièce contemporaine – pourquoi pas une proposition d’Yves Lafargue – nous aurait paru, dans notre prétention de pseudocritique, plus appropriée.

Quand tu dépenses du million d’euros et qu’il reste un truc qui traîne parce que les soi-disant experts iziavé popanssé, sans doute, c’est ballot. Photo : Bertrand Ferrier.

Le principal intérêt du présent concert est donc, on l’aura compris, d’interroger l’intérêt d’une transcription en tant qu’elle est susceptible de mettre en beauté et l’œuvre d’origine et l’instrument d’arrivée. La « Marche de pèlerins » extraite de Harold en Italie illustre cette problématique. Lise Berthaud y brille comme soliste et comme accompagnatrice. L’orgue y fait dignement ploum-ploum. Reste que la question paraît se poser, quelque snob parût-elle : quel intérêt musical cette proposition maîtrisée, fonctionnelle et bien interprétée – c’est déjà bien, en un sens – revendique-t-elle ? En dépit de notre bonne volonté, avouons que l’on peine à la déterminer.

Quand La Damnation de Faust s’impose, la « Ballade du roi de Thulé » souligne le plaisir d’interprétation de la mezzo (même si, passés les graves, on ne comprend rien, pardon, à ce qu’elle profère), la richesse de l’accompagnement de Lise Berthaud et la précision du ploum-ploumeur. La « Marche hongroise », dans la transcription de Henri Busser, gagne en sérieux ce qu’elle perd en facétie, en notes ce qu’elle oublie en effets, en précision ce qu’elle obère en musique (chais pô, j’essaye). L’ultime « Romance » claque grâce aux piani de l’altiste, à l’expressivité de la mezzo très attentive à ses partenaires, et au rythme assumé par la pédale de l’organiste. La villanelle joliment reprise en bis n’ôte point les trois questions : pourquoi cette proposition d’arrangements ? pourquoi cette sous-utilisation de l’orgue, en dépit de l’effort de registration ? et pourquoi ce choix de pièces pas terribles pour orgue seul ?

Peut-être parce que ceci n’était pas un concert pour orgue. Soit. Mais cela apaise si peu notre déception que l’on n’ose le supputer.

La réponse d’Yves Lafargue

Bonjour, Bertrand Ferrier. Je vais essayer de livrer quelques notes, sans céder au plaidoyer point par point, ni au contrit « Ben oui, mais… ».

Donnée de base : j’ai voulu ce programme, oui. Voici le paragraphe que j’avais proposé à RF pour éclairer sur mes intentions : « L’organiste qui veut rendre hommage à Berlioz doit se garder de le faire seul ! Ainsi, pour un portrait aussi juste qu’original, trois musiciens vont conjuguer trois ingrédients indispensables : la voix, ambassadrice privilégiée du compositeur ; le timbre chaleureux de l’alto, instrument romantique par excellence ; et le relief orchestral, assuré par l’orgue de l’auditorium. » Relief interne de l’orgue qui s’est peut-être un peu émoussé à partir du moment où j’ai décidé d’associer l’alto à presque toutes les pièces vocales. Écrire ces transcriptions pour alto et orgue s’est révélé un artisanat passionnant.

En tête du premier projet de programme : « Autour d’un anniversaire : Hector Berlioz (11 décembre 1803 – 8 mars 1869). Transcriptions à l’orgue seul – Mise en regard avec des pièces d’orgue de son temps – Partie de récital vocal accompagné à l’orgue – Pièces interprétées en duo et en trio. » On m’aurait demandé mon avis pour un titre, je crois que j’aurais mis « berlioziade » dedans.

Ceci n’est donc pas un « concert d’orgue » : le programme est modelé par le projet. Cependant, j’ai voulu qu’y figurent d’authentiques pièces d’orgue (du temps de Berlioz) : j’ai choisi pour cela des œuvres que je trouve belles, significatives, et complémentaires du reste du programme : l’Offertoire en sol mineur de Franck, par exemple – la seule pièce à résonance liturgique du concert, sachant qu’au XIXe encore, l’offertoire est le moment où l’organiste oublie le mieux les contraintes du culte. J’ai cru déceler dans cette pièce des terrains communs à Berlioz et à Franck : éloquence, chromatisme, étrangeté (mes. 98-107), fugato, superposition de thèmes. Pour moi elle peut figurer au concert et sur un grand instrument, sans contresens.

À quel public ai-je donc pu penser ? J’avoue, pas en priorité à un public de concerts « d’orgue », mais plutôt aux personnes venues entendre Lea (puis Karine), Lise, et du Berlioz. Aviez-vous eu connaissance du programme à l’avance ? Si oui, vous avez dû hésiter à venir, et vous auriez peut-être bien fait de renoncer. Merci d’être venu, et merci pour votre compte-rendu.

PS : Bien que je semble aimer les ondulants, je n’en ai pas utilisé le 27 mars.

Cyprien Katsaris and friends, 4 pianos, Salle Gaveau, 26 mars 2019

Concours de tubes, profusion de marteaux, virtuosité et bonne humeur : voilà le programme de la soirée exceptionnelle proposée par Cyprien Katsaris et ses collègues dans le cadre du projet 4 pianos. Exceptionnelle, la soirée l’est :

- car le Franco-chypriote se fait rare en France – il s’apprête d’ailleurs à repartir sur les « routes de la soie » chinoises avec un programme original concocté sur mesure ;

- car il est rare qu’un programme enquille avec autant de gourmandise mégahits sur mégahits ;

- car le concert réunit quatre pianos sur la scène moins pour « le romantisme » vanté énigmatiquement par la publicité de la soirée que pour la virtuosité et le plaisir de la musique.

Hélène Mercier, Cyprien Katsaris, Ferhan Önder et Janis Vakarelis – pari de la parité – s’affrontent et s’unissent pour propulser d’emblée l’ouverture de Tannhäuser, dans une transcription de Carl Burchard. C’est Hélène Mercier et son iPad qui lancent l’affrontement, tandis que Cyprien Katsaris sert de chef de meute. Les aigus précis de Janis Vakarelis et la bonne synchronisation de Ferhan Önder avec ses pairs contribuent à faire deviner le grondement d’énergie habitant cet incipit solennel, où les éventuels décalages que l’on imagine entendre ne suffisent pas à remettre en cause la qualité de l’ensemble.

Pour les trois mouvements du « Printemps », première des Quatre saisons vivaldiennes, les compères optent pour une transcription de Nicolas Economou et changent de piano, donc de rôle dans l’économie de la partition. Voilà l’occasion d’apprécier la capacité des instrumentistes à dépeindre des énergies différentes (la joie, la retenue, la vitalité), et de subodorer la problématique du transcripteur : ou transformer la partition pour l’enrichir et justifier son instrumentarium, ou rester presque proche du texte d’Antonio et reconnaître que quatre pianos, évidemment, c’est un brin superfétatoire pour cette rengaine réjouissante. Nicolas Economou refuse de faire le beau en trahissant l’esprit original, et l’on tend à lui donner raison.

Derrière, Cyrpien Katsaris et Hélène Mercier ; devant, Ferhan Önder et Janis Vakarelis. Photo : Rozen Douerin.

La « Marche de Racockzy » de Franz Liszt, transcrite par August Horn, conduit les artistes à changer derechef d’instruments – non que chacun soit interchangeable, plutôt que tous sont au service de la musique, et adopter des postures variées traduit le désir de travailler ensemble le même son, sans s’enkyster dans une spécialité (les graves, le médium, les aigus). Après la tension wagnérienne et les couleurs de Vivaldi, c’est la tonicité qui prévaut dans cette rhapsodie amplifiée avec métier sinon avec passion.

Les musiciens ont la finesse de terminer leur première partie sur l’excellente transcription de la Fantaisie sur Carmen de Georges Bizet – travail accompli par Achilleas Wastor. Outre le plaisir non négligeable de laisser les esgourdes batifoler au milieu de thèmes connus, cette fête aux petits doigts qui trottinent sait mêler la sensualité de « l’enfant de bohème » à la progression de la « marche des rois » sans oublier le swing jazzy d’une fin à suspense. Les pianistes caractérisent chaque moment avec le soin et la virtuosité requis : formidable !

Au fond, Janis Vakarelis et Cyrpien Katsaris ; en avant scène, Hélène Mercier et Ferhan önder. Super photo : Rozenn Douerin.

La seconde partie envoie du bois d’emblée puisqu’elle se lance avec le Boléro de Maurice Ravel arrangé par Jacques Drillon, présent dans la salle. Derechef, on devine la tension entre transcription honnête et extension du domaine de la transcription. Jacques Drillon opte pour le sérieux, mais veille à faire circuler la scie percussive aux quatre pianos. Il faut donc se réjouir du crescendo gouleyant ménagé par l’arrangeur et ses porte-voix, plutôt que de chougner parce que, souvent, un piano est à l’arrêt. De fait, on apprécie ce souci à la fois de distribuer de la joie au public, en terrain connu, de la pimenter par cette formation en quatuor peu commune, pour le coup, et de respecter les tubes choisis selon une double option : pas de réécriture extravagante, et un attachement à la musicalité de l’interprétation.

Les passionnés de musique inconnue bouderont encore leur allégresse à l’occasion de Libertango d’Astor Piazzola, arrangé par Achilleas Wastor. Les flux et reflux argentins sont restitués avec talent, même si tel ou tel interprète semble plus ou moins en phase avec le feeling qui habite cette musique mi-folklorique, mi-classique. Le résultat obtenu par le transcripteur et ses sbires n’en reste pas moins bluffant.

C’est alors que la connexion gréco-chypriote entourant Cyprien Katsaris (le projet 4 pianos est grec, Nicolas Economou est chypriote, Achilleas Wastor est grec, le Centre culturel hellénique a l’excellente idée de sponsoriser la soirée) frappe un grand coup en terminant le programme avec la Suite de Zorba signée Mikis Theodorakis. Ce qui peut paraître audacieux – les deux chouchous de Cyprien, Zorba et Theodorakis, ne sont certes pas les plus connus du soir – est en réalité malin, car la suite honore, entre autres, le rythme évolutif du sirtaki… soit la troisième danse populaire des trois morceaux réunis en seconde partie, après le boléro et le tango. Les pianistes en font un moment heureux, apprécié par le public tant pour les mélodies, leur harmonisation, les changements d’atmosphère, les effets de dialogue entre les quatre queues, les breaks et synchronisations, les nuances et la joie qui semble se dégager de cette interprétation.

- Janis Vakarelis, Hélène Mercier, Ferhan Önder et Cyprien Katsaris. Photo : Rozenn Douerin.

- Janis Vakarelis, Hélène Mercier, Ferhan Önder et Cyprien Katsaris. Photo : Rozenn Douerin.

Le triomphe réservé au concert oblige les artistes à revenir avec deux bis. Le premier s’impose : c’est le presque célèbre Galop-marche d’Albert Lavignac pour piano à huit mains, cavalcade facétieuse mais qui nécessite autant maîtrise que complicité. Le second, exigé par un public en feu, sera un p’tit bout du Zorba. Les artistes pousseront l’élégance jusqu’à ne guère faire attendre les fans qui les attendent pour échanger, faire autographer un disque ou solliciter une photo. Bref un concert souriant, intelligent, revigorant et animé comme à la parade par Cyprien Katsaris en MC. Comme qu’on dit en musicologie appliquée : youpi.

Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, « Terza pratica » I.3, VDE-Gallo

Dans le premier coffret des œuvres orchestrales d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, évoqué ici et là, le troisième volume semble composite. Toujours articulé autour de la mystique polymorphe de l’artiste, il propose trois pièces d’environ 25′ chacune, toutes d’un seul tenant, et dont les deux premières tranchent, chronologiquement, avec la dernière.

- « Jiao » (2004) se réfère à un désir d’unité temporelle via un rituel taoïste-mais-pas-que qui permet de dialoguer avec les ancêtres.

- « Maithuna » évoque un désir d’unité sexuelle à travers ce rituel tantrique mais-pas-que, où homme et femme ne font plus qu’un, soit par la divinisation de l’autre, soit par l’hétérosexualité, soit par l’accession à une androgynie mystique – trois côtés du même triangle uniciste fascinant un compositeur pour lequel l’essentiel de son travail s’intitule : « Anthologie des rituels archaïques – À la recherche du Centre ».

- « Récit de voyage » (1976) explore un désir d’unité spirituelle, où la parabole du fils prodigue version saint Luc dialoguerait avec le bouddhisme… et la musicologie capable de mixer, Beethoven, Schubert et les accords de Tristan und Isolde.

Par-delà l’analepse que semble proposer cette association, se déploient deux problématiques consubstantielles de la philosophie kaléidoscopique du compositeur.

- D’une part, le créateur tend un arc entre unité créatrice et multiple musical. En presque plus clair, les œuvres, nombreuses, sont à la fois un éclatement du message (sa diffusion, dans la double acception de transmission et de dissémination) et son ressassement sous d’autres angles. Cela échoïse, ben voyons, la spécificité de la musique répétitive, toujours identique et jamais longtemps pareille, ou la particularité d’un miroir qui, quand on le brise, se détruit moins qu’il ne se multiplie.

- D’autre part, l’artiste revendique une conception de la musique moins comme assemblage de sons que comme assemblage de significations – sorte de, osons l’emphase, synesthésie transcendantale. Je sais mais, promis, je pondrai d’autres posts hypermoins ronflants, genre photo de chien et c’est tout ; n’empêche, ici, je pense qu’un peu de complexité en apparence prétentieuse ne nuit pas mais, si elle indispose le lecteur, ce que je comprends, il peut toujours vaguer sur d’autres sites moins prise-de-tête, si si la famille, je le comprendrai et, soyons honnête, j’m’en tampiponne – je snobe personne, je suis heureux de partager mes découvertes, mais je vais pas m’empêcher de réfléchir à haute écriture sous prétexte que c’est plus compliqué que du Big Flo & Oli, faut pas abuser non pu. Pour les autres, je tâche d’intelligibiliser, et boum, ce qu’est-ce que je veux exprimer : la musique d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky n’est pas que musique, elle est aussi projet philosophique qui replace l’auditeur dans le questionnement des identités, du temps, des interactions et des transcendances. Bon, c’est pas forcément plus limpide, mais peut-être ça donne une idée ; et, sinon, laissons tomber, chplof, et poursuivons..

Intelligibles ou brumeuses, ces quelques pistes seront, sommairement et quoi qu’il en soit, notre guide d’écoute.

« Jiao », associant onze cordes (« Musiques nouvelles » dirigé par Jean-Paul Dessy), clavinova, célesta, vibraophone et carillon amplifiés, commence dans un déluge de carillons et de gammes montées ou descendues, que la forte réverbération rend fantomatiques, malgré les tensions proposées par le synthétiseur et les cordes furieuses. Une première respiration (2’27) ouvre la voie au thème suivant, marqué par uun vif échange entre synthé et cordes, avec des sons de clochettes en arbitres. La pièce s’organise entre apaisements et reprise des échanges vigoureux. Chaque soliste prend tour à tour la parole dans un espace musical qui se fragmente au gré des variations d’intensité. Les cordes colorent certains passages d’un lyrisme bienvenu (7’15), auquel le célesta s’empresse de faire écho, suivi par le vibraphone. Le synthé tente de perturber cette douceur revenue ; mais même le fragment suivant (11′) conserve cette harmonie symbolisée par les gammes et trilles égrenées par Andrew Russo au célesta.

Une nouvelle vague d’énergie se cristallise autour des accords décidés du synthé (16′), qui semblent d’abord s’éteindre avant qu’un échange descendant et montant ne les associent au célesta. À 19’30, une respiration précède le prolongement du discours que constellent des sforzendi glissés du violon 1. Le propos musical continue d’effeuiller les gammes, non sans oser pousser un souffle (21’45) renforcé par les contrebasses. L’exorcisme visant à l’« apaisement des âmes » semble fêter son triomphe sur les esprits malveillants que célesta et vibraphone conduisent vers le calme d’un lit de cordes (non, pas un hamac) puis d’un synthétiseur contemplant la suspension brutale du célesta (curieux silence de dix secondes en fin de plage).

On l’aura compris, cette pièce, moins spectaculaire que d’autres précédemment chroniquées, exige une écoute méditative et dégagée de l’empressement contemporain qui nous turlupine souvent ; il est probable que cette extraction de l’urgence pragmatique exigée de l’auditeur participe du projet de ce rituel – pour se relier aux ancêtres, donc franchir les barrières du temps, il faut commencer par s’extraire des contingences qui nous retiennent… et dont notre rythme de vie, le flux temporel et la diachronicité qui nous pousse vers notre mort sont, souvent, les principaux faix pesant sur nous. Dès lors, la musique d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky ne se contente plus d’évoquer un rituel : elle devient rituel puisque, déjà, son écoute nous déplace, nous décentre donc, potentiellement, nous recentre. Et cela n’a presque rien de mystico-verbeux : celui qui a déjà mis de la zique qui pulse afin de se redonner la pêche ou d’affronter, avec un brin de vigueur, des tâches bien saoulantes, celui-ci sait combien la musique peut, dans une certaine mesure, influer sur nos influx (popopo, ça punchline grave, on dirait du slam pour la Mairie de Paris – chépo, c’est tombé sur eux, on n’a qu’à laisser, avec des « s », pas des « ch », tant pis pour les chubvenchions).

« Maithuna » se présente comme une « sinfonia concertante pour orchestre ». Vigueur et tonicité sont de mise pour saisir l’auditeur grâce à des accords puissants et des trilles de xylophone que ponctue l’inévitable célesta. Le premier apaisement (1’40) transforme le discours en méditation contrastée, entre contrebasse et célesta, tandis que les témoins de la scène rongent leur frein. L’intervention du synthé (3’36) bloque la narration. L’occasion de repartir de plus belle, avec des fumerolles allant des cordes aux flûtes… et aux trompettes entre western et martiales. La circulation du questionnement entre les pupitres et les nombreux breaks captent l’oreille avec assurance. Après les lamentations en glissendo des violons, le compositeur se risque même – très brièvement, voyons – aux délices du swing (7’07) avant de reprendre des éléments de langage qui lui sont plus familiers.

Les va-et-vient de la tension exploitent la puissance percussive et grondante de l’orchestre, les brefs crescendi des cordes et des trompettes, les marches simples (montée ou descente d’un ton sur une quarte) et les mutations de sonorité (écouter autour de 10’55). Peut-être la variété de la palette interroge-t-elle la double problématique du rituel sexuel tel qu’évoqué par Alexandre Rabinovitch-Barakovsky : découverte des altérités, puissance du désir,et accession mystique à manière de sacré. D’où des phénomènes d’apaisement (14’40) associant l’art de prendre son temps à la fulgurance. Faire acte et suspendre participent de la manière du compositeur : ni rhapsodie, ni linéarité, mais sinusoïdes.

L’ampleur des compositions répond à ce souci de plonger l’auditeur dans un monde qui défie l’obsession téléologique – celle qui nous fait comprendre le début par la fin. En clair, on sait qu’un mouvement de musique, ça commence fort, éventuellement après une intro, ça se calme et ça finit fort. En théorie, parfois ; en pratique, souvent. Ici, foin de ces conventions. Un grand crescendo autour de 19’30 ne conduit certes pas la composition à la banqueroute de l’inspiration. Ainsi s’exprime l’idée de continuité, de flux, d’organisation où l’énergie de ce qui semble statique et répétitif contredit la pulsion de « progression » qui guide si souvent nos pensées. Un exemple : à 22’12, le discours semble de nouveau s’épuiser. Pourtant, il retrouve vigueur dans l’ensemble de l’orchestre, sous une forme contenue, à travers les gammes et les notes répétées qui conduisent à l’étiolement final.

Dans sa note d’intention, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky espérait musiquer, hop, « les charges émotionnelles positives » que sont « adoration, exaltation, dynamisme, magie, ensorcellement et émerveillement ». Il est certain que « Maithuna » permet aux curieux et non aux seuls mystiques de se laisser porter par un fort riche dessein animé (là, je pense que, à peine développé, ce jeu de mots d’une profondeur et d’une originalité épouvantables pourrait concourir au Grand Prix de poésie métropolitaine, au moins, mais j’aime pas me vanter, ou si peu).

« Récit de voyage » est une fausse mini-autobiographie en musique. Certes, l’artiste évoque spontanément le lien avec son émigration d’URSS, deux ans avant la composition de ce road-movie ; mais il le resitue aussitôt dans la quête d’illumination quasi mystagogique qui structure son projet musical. Cette pièce – sera-ce la raison de son insertion discrète en fin de troisième volume ? on n’ose le subodorer – ressortit plus de la musique de chambre que de la musique orchestrale. En effet, elle s’adresse à un quatuor fluant, incluant un violon, un violoncelle, un marimba et un vibraphone, un piano et un célesta – le tout amplifié.

L’on croit aussi entendre çà et là quelque synthétiseur ainsi que des cloches tubulaires, non mentionnées dans l’instrumentarium du disque, mais c’est une ondulation du violon de Jean Piguet qui lance la fête sur un motif statique auquel fait notamment écho le violoncelle de Mark Drobinsky. Le groove est assuré par les percussions à baguette ou non : après 2’30, célesta et piano commentent avec verve ce qui vient d’être dit, suscitant l’intervention du marimba de Frédéric Macarez. Premier break à 4’11 : un rythme de pantin désarticulé, exacerbant le pof-pofpofpof de la Wanderer-Fantaisie schubertienne, cherche une voie que l’harmonie statique semble désigner comme une impasse. À 6’45, des accords suspendus (ceux de Tristan ? faut chercher, quand même…) suspendent le propos – un voyage est rarement sans brisure – avant qu’un tutti n’excite les comparses.

Des zébrures défient l’unité de la partition, exprimant la tension par la répétition, l’accélération des notes dans un tempo identique, les glissendi-sforzendi, les crescendi-pianissimi, les ruptures (11’05), les questions-réponses (violon-piano), les effets d’écho autour d’un motif du marimba, les percussions lancées par le piano, l’effet de confusion suscitée par la réverbération amplifiée (autour de 13’05). Le discours à la fois éclaté et statique cherche solution – c’est plus chic que de chercher une solution – dans l’imitation des instruments entre eux et les arpèges du piano. Le violon, au fort tempérament, ne s’en laisse pas conter ; la sérénité à double corde du violoncelle (17’35) traduit autrement un état d’esprit similaire. Une longue plainte rappelant les ondulations liminaires tout en contant fleurette à l’esthétique des sirènes – pas les nageuses, voyons – est énoncée par le violon (autour de 19′) avant que les percussions ne reprennent le lead, sous le regard du violoncelle. Le retour des glissendi annonce la fin du voyage en fade-out rythmée par les cloches et couronnée par deux accords du pianiste-compositeur.

Voilà bien une pièce qui donne plus d’ampleur à la palette d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky exposée dans ce recueil. Dissociée de la problématique des rituels et moins obsédée par une tonalité obsessionnelle, elle offre à l’auditeur l’occasion de découvrir d’autres façons de traiter les instruments que la manière 1991 – 2005 entendue jusque-là. En ce sens, en sus de son intérêt intrinsèque, elle sert aussi d’alléchante bande-annonce pour le prochain disque, dernier volume du coffret, dont les partitions, interprétées pour partie par Martha Argerich, s’échelonneront de 1977 à 1996. Que les gourmands, donc, se préparent – ou anticipent en acquérant directement le coffret, les impatients.

À suivre !

Pour acheter les quatre disques, c’est ici.

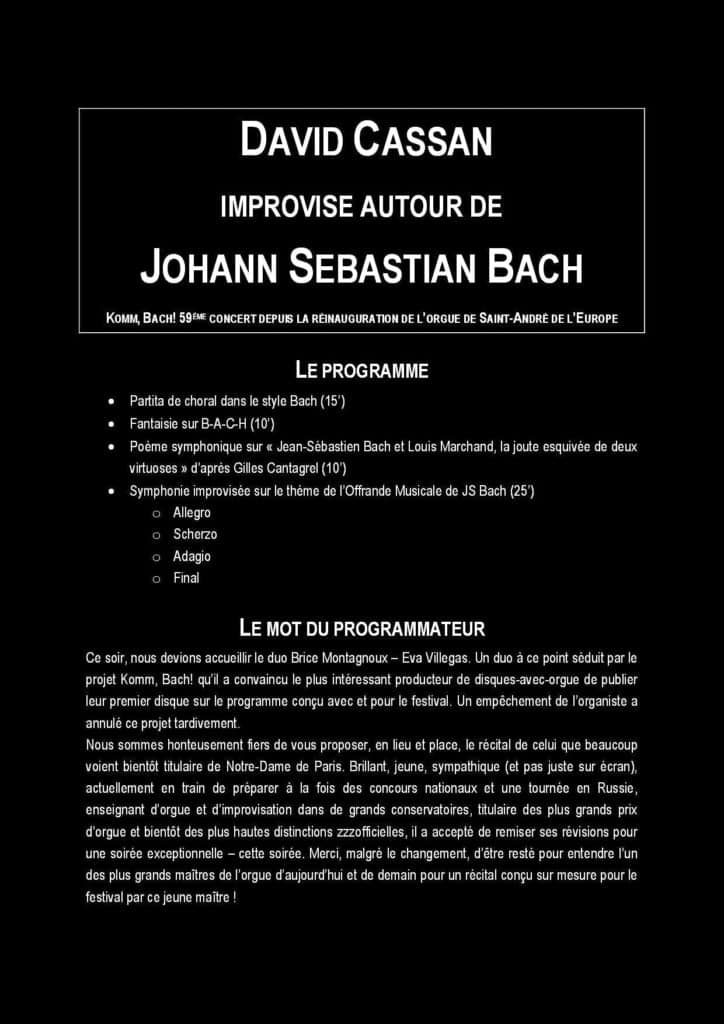

Komm, Bach!, épisode 59

Alors, répondons d’emblée à la question que personne ne se pose : « Mais organiser gratos un festival gratos, c’est pas cher payé, si ? » Non, c’est pas cher payé pour personne. Et cependant, sortir d’à peu près chaque concert en se disant : « Maou, c’était juste monstrueux, j’espère que les foufous venus ont, eux aussi, kiffé leur race », c’est chouette. Or, ce samedi soir, le concert était triplement maudit.

D’abord, il devait être donné par Eva Villegas et Brice Montagnoux, sur un projet orgue-clarinette. Ça s’annonçait merveilleusement bien : les artistes avaient adoré la « Sonata da chiesa » composée pour leur formation par Robert M. Helmschrott ; et, peu avant le concert, ils avaient signé un contrat avec Organroxx pour enregistrer… le programme du concert que nous avions façonné pour Komm, Bach!. Au presque-dernier moment, Brice a eu un empêchement. Comme nous ne craignons pas grand-chose, nous avons sollicité en remplacement – posture que beaucoup de musiciens jugent humiliante – la superstar des jeunes organistes français, David Cassan. Bien que happé par moult obligations, des concours et une prochaine tournée en Russie, il a accepté de donner le concert dont nous rêvions : un concert que d’impros et qu’autour de Bach.

Première malédiction, prends ça dans ta mouille.

Ensuite, comme Cyprien Katsaris, David Cassan a failli être empêché de venir à cause des perturbations de transport créées par le gouvernement en cours de dictatorialisation mené par Pharaon Ier et ses lâches sbires. Comme le zozo est souple et habitué aux translations compliquées (j’avais écrit « aux blagues de transit », mais je me suis relu à temps), il a astucé, hop, et réussi à se faufiler jusqu’à Saint-André de l’Europe pile poil pour répéter… et accorder le clairon du GO, bref.

Deuxième malédiction conjurée.

Enfin, ce concert se dressait face au week-end d’orgues de la Philharmonie de Paris. Si, déjà, les organophiles filent remplir la Philharmonie, évidemment, c’est compliqué de les inciter à se risquer dans l’une des plus petites églises de Paris, même pour entendre David Cassan. Quelques-uns nous ont fait l’amitié de doubler avec le concert de Cameron Carpenter, et cela nous touche d’autant plus que, en dépit de leur différence de starification, le savoir organistique de David et le plaisir fasciné qu’il procure à ses auditeurs n’ont rien à envier au maître de l’ITO. Genre, rien.

Troisième malédiction sinon conjurée, du moins combattue avec nos moyens.

Qu’aille donc, paisiblement, se faire lanlère le mauvais karma : quand David Cassan passe, le souffle du Malin trépasse. Articulé autour de quatre improvisations qu’il a présentées lui-même, avec son mélange de sapience, de facétie et de modestie, le récital a exorbité les globes oculaires, c’est pas un gros mot, des curieux, des mélomanes et des fans. Devant un public rassemblant quasi tous les âges, tous les profils, toutes les origines, l’improvisateur, propulsé sur grand écran par Rozenn Douerin, a éberlué les spectateurs par sa virtuosité ébouriffante, sa créativité saisissante, son sens de l’intertextualité bluffante et sa personnalité attachante. Entre autres, hein.

En bref, un récital phénoménal… qui précède celui du 6 avril où le phénomène Jean-Luc Thellin viendra secouer de nombreux tubes de Johann Sebastian Bach. En effet, ce virtuose partagé entre sa Belgique natale, Chartres où il enseigne et Vincennes où il est titulaire, nous a réservé le lancement parisien du premier volume de son intégrale Bach, un disque magnifique dont nous avons dit quelques petites choses ici.

Vivement la suite, donc – d’autant que, maintenant, grâce à David Cassan, les malédictions sont prévenues, nom d’une soubasse en bois. Vous savoir avec nous ce samedi 6 avril, à 20 h tintinnabulantes, serait frétillant.

La folie

On va être clair mais la jouer euphémistique : ça ne nous a pas fait zizir que Brice et Eva annulent au dernier moment leur participation à Komm, Bach!. Et ce nonobstant, avec le remplaçant que Dame Fortune leur a trouvé… Ben, on n’en pense toujours pas moins, mais on est sa mère fier d’espérer vous fricoter ce samedi pour un concert maousse costaud et merveilleux.