Jean-Nicolas Diatkine, Beethoven et Schumann, JND

Publié sous la marque « JND » avec le numéro 01, comme Cyprien Katsaris grave ses pièces de choix pour Piano 21 ou l’association Augure valorise sous son label le legs musical du grand homme de Saint-Eustache, le disque de JND enregistré à la Salle Colonne par Étienne Collard articule deux œuvres majeures du répertoire pianistique, sans doute comme un pied-de-nez aux mastodontes industriels du disque – ça existe encore ; et c’est Ludwig van Beethoven, en cours de surdisation, tadaaam, avancée, qui ouvre le bal.

La Vingt et unième sonate, dite Waldstein [oui, l’absence de traits d’union sur « vingt et un », carrément « ancienne orthographe » voire graphie surannée limite snob, est un médius humecté puis tendu bien haut à l’Académie, qui ferait mieux de simplifier son décorum grotesque plutôt que de cracher sur une tradition pas plus stupide, oh non, que la plupart des saugrenus mortels à épée, c’est dit – avec périphrase et euphémisme, mais c’est dit] du nom du dédicataire, n’est certes pas la plus ennuyeuse de la série beethovénienne – si, y en a où c’est qu’on s’ennuie, au moins moi-je. Elle s’enclenche sur un Allegro con brio (12′) pulsé par des accords répétés et des mouvements inversés – en presque clair : quand la main droite bariole vers le bas, la gauche dentellise, hop, vers le haut. La légèreté du toucher n’exclut ni les accents à temps et contretemps qui seyent, ni les pianissimi subito qui permettent à la phrase de respirer et de sonner plus ample ou plus claire, ni les magnifiques crescendi-decrescendi qui illuminent, par exemple, les modulations d’après la première reprise. Un piano aussi bien préparé que capté – graves somptueux, aigus cristallins ou toniques – participe de l’intérêt des transitions (7′) et de la troisième exposition du thème, selon l’articulation A-A-B-A’. Le languissant mouvement central, en forme d’Introduzione – Adagio molto (4′) permet d’encore mieux apprécier la maîtrise de la pédale de sustain. Jean-Nicolas Diatkine prend le temps qu’il faut pour installer l’atmosphère que contredira le Rondo (11′), marqué Allegro moderato. Si, as far sa we are concerned, cette mise en attente de l’auditeur par le compositeur n’est pas le passage qui nous captive le plus, elle n’en demeure pas moins essentielle dans l’économie de la présente sonate ; et, en travaillant le son, la résonance, les micro-événements comme ces fa octaviés, l’interprète nous aide à prendre notre mal en impatience luxueuse.

Le troisième mouvement, pré-schumannien (Robert naît en 1810, la sonate est composée vers 1804), s’ouvre sur des croisements de mains, où la main droite déroule un tapis bariolé pour laisser la main gauche énoncer le thème tout en le gravant. Puis la logique des choses revient, toujours baignée dans l’élégance d’un piano jamais sépia. Des triolets énergiques secouent le mouvement et offrent aux doigts virtuoses l’occasion de se défouler. Une séquence nimbée dans une pédale sciemment trop généreuse précède le retour de l’énonciation liminaire jusqu’au basculement de Do à do mineur après quelque trille diabolique. Là, c’est la fête des saucisses vendues en triolet. Une traduction mineure du thème précède arpèges et bariolages. Ce prolongement de réexposition sert de transition vers le retour lourdaud du majeur. Indifférente à ces effets de collage, l’exécution parie sur la finesse. Elle associe la dextérité à la musicalité, sans craindre le blom-blom bien franc quand l’exige la partition (interlude avant la coda). Le Prestissimo joue les contrastes entre énergie des temps, arpèges et gammes parfois en octaves. Une dernière série de modulations trillées conduit à une fin que, si tu comprends pas que c’est fini, même pas Dieu ou Raël peut quelque chose pour toi. Ainsi, en incarnant les beautés et les patauderies – désolé, Ludwig, mais faut dire les choses – de la partition, le musicien réveille un Beethoven jamais neutre, souvent passionnant, toujours pimpant.

Le lien avec le Carnaval de Robert Schumann (32′) n’est pas explicité dans le livret. C’est d’autant plus dommage que la notice, expliquant la dimension autobiographique quoique codée de cette série de vingt et une pièces (comme la vingt et unième sonate : sera-ce le lien numérologique caché ?) est signée de l’interprète, dont on aurait aussi aimé qu’il nous présentât les raisons qui l’ont poussé à interpréter les deux mastodontes au programme. Le Préambule est pris sans mollesse, avec des doubles en forme d’anacrouse assurant un dynamisme parfait pour servir de tremplin au Più moto. L’Animato est enlevé sans forfanterie, et le Presto ne traîne certes pas en chemin, comme l’exige la simplicité harmonique de son accompagnement… même si son double trébuchement à quatre temps rappelle que la partition n’est point aussi lisse qu’elle semble. Même si un mixage plus attentif aurait ôté le bruit qui le précède, « Pierrot » fait usage des contrastes pour souligner l’étrangeté du personnage censé être dépeint dans ce portrait moins lunaire qu’insistant sur la maladresse, la fragilité ou, pourquoi pas, la bancalité, hop, du personnage. « Arlequin » est bien plus agile même si, par le truchement de l’agilité du pianiste, sa grâce, elle aussi, est oxymoriquement grotesque. Prolongeant les notes autour desquelles s’articule la Suite, la « Valse noble » l’exploite sur plusieurs octaves, animée par les décélérations-remises à tempo judicieusement menées par le musicien. « Eusebius » balance d’un Adagio à un Più lento molto teneramente où séduit la sensibilité d’un pianiste qui n’extravertit pourtant pas sa vibration personnelle.

Passionato exigé pour « Florestan » ? Mais aussi, Adagio, accelerando et a tempo. L’exécutant excelle à rendre cette intranquillité. Pourtant, celle-ci exige un fort sens intérieur du rythme saccadé pour débarouler sur « Coquette » au point d’intégrer, dans la mise en plage, l’introduction de « Coquette » dans « Florestan ». Le Vivo n’en fait pas moins jaillir à la fois les sursauts que la légèreté excessivement gracieuse de la mamzelle, mimée par des ritardendi précieux et des sautillements faussement effarouchés. « Réplique » fait écho à la pièce précédente, tandis que les « Sphinxes », contradictoires, énoncent la clef de l’énigme lettrée tout en la laissant indéchiffrable à tout auditeur non frotté de kabale schumannique (ou pas assez curieux pour lire le livret du disque). Ils ouvrent ainsi la voie aux « Papillons », fête aux p’tits doigts qui s’agitent et que Jean-Nicolas Diatkine tient à ponctuer d’accents terriens : voleteurs (allons donc), les papillons n’en vivent pas moins sur la Terre, ben oui… et racontent aussi l’histoire de l’humain Schumann en revenant sur son obsédant quartolet La-mi bémol-do-si symbolisant son lieu de naissance. Les mêmes notes se mélangent dans « Lettres dansantes », pulsion compulsive et sautillante dont l’interprète parvient néanmoins à rendre les deux caractères : pétillant et suspendu. « Chiarina », aux sonorités et au tempérament gottschalkiens utiles pour musiquer la Clara chérie, profite de l’art des contrastes de l’interprète, entre emportement et piano subito, tempo régulier et respiration nécessaire.

« Chopin » est un magnifique hommage qui va bien au-delà de la contrefaçon assumée – en témoigne le sérieux avec lequel l’interprète caractérise chacune des voix de ce bref intermède. « Estrella » joue de l’ensemble du clavier ainsi que du contretemps persistant pour conjurer ou animer un dernier trois-temps avant le retour au binaire tellurique. En effet, « Reconnaissance », entre La bémol et Si, revient à un Animato devenu tubesque. Avec aisance, Jean-Nicolas Diatkine fait ressortir chant, réponse et une nostalgie que peinent à contrebalancer majeur et forme ABA. Retour au Presto pour « Pantalon et Colombine », entre La bémol et si bémol mineur, pris avec plus d’ardeur que de sensualité, ce qui valorise la partie meno Presto puis l’efficacité du staccato. La « Valse allemande » est plus embiérée que Molto vivace, ce qui lui donne un charme très appréciable. Les étonnants retards proposés par l’interprète ravivent cette sympathique rengaine (avec deux reprises à l’identique) non sans humour… d’autant qu’elle est enchaînée comme il se doit avec l’Intermezzo presto « Paganini ».

Changement d’atmosphère assuré ! Les doubles bancales et opposées précèdent le retour de la valse, cette fois dégrisée et sémillante. L' »Aveu » est joué moins Passionato que retenu, comme pour trancher avec la « Promenade » en Ré bémol où l’artiste insiste sur l’opposition entre les gargouilleries des namoureux et les aboiements du père de la donzelle, ce qui ne peut masquer les battements de cœur de Robert. Car, oui, on peut s’appeler Robert et avoir des émotions, comme le laisse entendre le dernier retard avant l’accord final. La « Pause » qui, avouons-le, est un titre presque aussi apprécié par l’auteur de cette notule que le serait « Sieste » (même si une sieste de vingt secondes comme cette Pause, franchement, merci bien), porte hypermal son nom. Il s’agit d’une cavalcade ternaire précédant avec virtuosité la « Marches des Davidsbündler contre les Philistins », pièce quatre fois plus longue que la moyenne de ses copines.

Elle s’ouvre sur un énoncé solennel (« Non Allegro ») que le musicien n’hésite pas à dilater (0’38) pour mieux relancer cette musique martiale centrée sur le premier temps. Le Molto più vivace est joué plus tonique que vivace, ce qui permet de lancer un Animato chopinien réellement animé, qui lui-même ribouldingue dans un Vivo intégrant un nouvel énoncé du thème, avec écho main gauche – main droite. L’aisance technique du virtuose est au service de la musique et non de l’esbroufe, au point de faire chanter avec nuances un final dont l’écriture offre parfois aux balourds officiellement talentueux l’occasion d’exprimer leur ascendance réeellement éléphantesque. Ici, ça sonne et souligne l’importance d’écouter, d’une part, le Carnaval dans son entièreté, d’autre part, afin de goûter aux mutations, récurrences, déformations, similitudes, contrastes et échos tant dans la musique que dans l’exécution. Le résultat, alors, est remarquable.

Et, en 2021, l’affaire est disponible dans une nouvelle édition !

Si l’on ose pointer la curiosité qui consiste à numéroter les plages du Carnaval à partir de 1 (à partir de 4 eût été plus pratique), il serait cossu de ne pas souligner la qualité de ce disque. Certes, il n’est pas publié chez un gros fabriqueur, blam, de stars ; il n’en délivre pas moins un rendu excellent d’un point de vue sonore, et aussi séduisant que stimulant d’un point de vue musical. Totalement incohérent, nous serons à Pleyel et non à Gaveau le 3 avril, mais ceux qui cherchent un concert pianistique de grande tenue ce soir-là savent à quel saint se vouer… bien que Gaveau soit une salle aussi charmante que mal servie par ses hôtes.

Pour réserver une place au concert du 3 avril, c’est ici.

Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, « Terza pratica » I.2, VDE-Gallo

Tantôt, nous avons commencé la traversée des œuvres orchestrales d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky. Désormais, une question s’impose : le compositeur, chef d’orchestre et parfois interprète saura-t-il nous captiver au long des quatre galettes qui constituent ce qui n’est qu’un premier coffret ? Partons à l’assaut de la réponse avec le deuxième album du coffret.

Le volume 2 se met en route à toute berzingue : La Triade (1998), pour orchestre et violon amplifié, lance l’orchestre de Padoue, dirigé par le compositeur, sur les traces trépidantes de Yayoi Toda dans « Le deuil » (12’30). C’est, pardon, festif, vivant jusqu’à la toux (1’18), puis le tempo semble s’apaiser. Le bariolage typiquement minimaliste dialogue avec un violon volontiers cantonné dans aigus et suraigus. L’affaire s’emballe à nouveau, le ternaire se mêlant au binaire. Le xylophone, aux accents choisis, relance à son tour, suivi par les cordes qu’un synthétiseur a rejointes. Une sorte d’alto, presque tzigane, vient s’attrister sous les moqueries d’une trompette. La clarinette s’entretient avec le violon. Le glockenspiel et les bois s’immiscent pour donner leur avis, suscitant un débat qui s’achève, logique pour un deuil, sur une mort lente conclue par le métallophone (faut toujours se méfier de ces instruments).

« La transe » (7’) se présente comme « inspirée par le dieu Shiva » qui, un peu comme Bertrand Ferrier, « crée et détruit les choses en dansant », même si je me contente plutôt de détruire – et encore, le plus souvent, c’est pas fait méchamment. Une énergie pétillante, ascendante, renforcée par une brève fanfare, ébouriffe le mouvement très xylophonné en son ouverture. La danse dégingande l’ensemble de l’orchestre, part belle étant réservée au glockenspiel, aux cordes en général et au violon solo sporadiquement. Les bois, se tuilant, imitent les ondes Martenot pour la coda. C’est enlevé, écrit avec métier, interprété sans barguigner.

Tranchant avec l’emballement des deux premiers mouvements, « Le silence » (9’30) s’ouvre paisiblement sur un duo – plus qu’un dialogue – quasi dénudé, disons au nom de patates : épuré, entre violon amplifié et glockenspiel. L’objectif est d’évoquer le passage de la vie à la mort, cet « immense silence » selon Thérèse d’Avila, mais aussi cette « union intime avec le Dao » chère aux taoïstes. Le chœur des cordes aiguës signale la transmutation immédiate dans une sorte d’extase amniotique que hautbois et flûtes finissent par nourrir. Des aboiements de trompette précèdent la suspension du temps que la clarinette mimera dans son spectre grave. Les cors, unis aux hautbois, achèvent de signifier cette transformation dont le son ondulant des cordes, lors de la tenue ultime, mime jusqu’à l’épuisement.

Seconde œuvre au programme, Das Tibetanische Gebet (1992), est une cantate pour chœur de chambre et huit musiciens. Le Chœur de chambre de l’Académie musicale de Tallinn et l’ensemble Hortus musicus sont placés sous la direction du compositeur. Le sous-texte de cette œuvre ample est multiple, comme toujours chez l’artiste. Trois facteurs se mêlent :

- la théorie jungienne selon laquelle « la dominante suprême de la psyché est toujours de nature philosophico-religieuse » (on ne peut donc espérer toucher l’homme en son tréfonds, fût-ce par la musique, qu’en touchant à sa dimension mystique, ce que met en pratique le compositeur) ;

- la perspective tibétaine visant à une « délivrance graduelle de la problématique dualiste [l’âme comme psyché de l’homme et l’âme comme manifestation d’une réalité spirituelle] avec comme finalité l’unité de la conscience [par l’abandon du corps] » ;

- et « l’état de wajd propre à l’esthétique musicale des soufis », état situé entre la crainte et l’affliction qui permet au cœur, par la musique, d’« acquérir une connaissance ésotérique » – propos structurant, on l’aura compris, chez Alexandre Rabinovitch-Barakovsky.

Bien sûr, l’on peut juger cette présentation comme un galimatias amphigourique confirmant la nullité d’une musique répétitive tout juste bonne à se gonfler de mots stupides ; l’on peut aussi estimer que cette prise de tête est inutile puisque, ce qui compte, c’est la musique ; mais l’on peut enfin, youpi, prendre acte de cette déclaration d’intention pour orienter l’écoute de l’œuvre dont l’effet sonore n’en reste pas moins ce qui nous intéresse le plus.

Le premier mouvement (9’) s’ouvre sur une introduction instrumentale avant que le chœur, hélas très en arrière selon ce qui nous est restitué, n’entame d’amples ondulations pailletées par le glockenspiel et rythmées par les accents de l’octuor. En dépit d’un son un brin confus, la belle tenue des voix aiguës et la restitution des effets crescendo-decrescendo contribuent à soutenir l’intérêt de cette musique style, comment pitcher l’idée ? Peter Pan qui s’envole dans le crépuscule avec la fée Clochette. Le vibraphone tuile premier et deuxième (10’30) mouvements. Après le « Om », le « Mani » de « Om Mani Padme Hum » (le joyau dans le lotus) fait son apparition. Voix et instruments suivent le même mouvement d’inspiration-expiration, façon diastole-systole, qui gonfle puis dégonfle l’intensité du propos. Le soin apporté aux nuances et aux variations de puissance, l’intérêt des percussions légèrement percutantes grâce à des accents à contretemps, les fausses extinctions de l’invocation ne manquent pas de savoir-faire, même si la cyclicité du rituel exige une attention soutenue pour ne pas trouver le temps long – peut-être volontairement ?

« Padme » se faufile dès le début du troisième mouvement (8’30) et poursuit cette quête de l’immobilité dans les flux et reflux. Une brève rupture du discours (1’57) prépare l’entrée du piano, main droite. Un bref intermède instrumental (3’15) semble traduire la conscience par le compositeur que trop de statisme peut finir par suspendre l’attention donc l’adhésion de l’auditeur. Le surcroît d’énergie, les évolutions du tempo (jolie suspension à 5’33), l’arrivée d’un nouveau locuteur à marteaux, le traitement plus différencié du chœur (voix féminines / masculines) pour conclure ravivent l’intérêt du pseudocritique.

Le quatrième mouvement (7’30), fondé sur le « Hum », confirme cette volonté de saisir derechef l’écoutant lambda que nous sommes par l’ouïe en associant tempo vif, accents, arrivée des cloches tubulaires et rôle plus dynamisant du piano. La maîtrise du chœur estonien, à la hauteur des clichés sur l’art vocal en Estonie, par exemple lors d’admirables tenues (2’20). La suite du mouvement épuise une même harmonie à l’aide de sforzandi qui se dissolvent peu à peu pour laisser place au cinquième mouvement (7’30), plus atmosphérique avec résonances, suspensions, parties orchestrales tandis que le chœur intervient pour ressasser l’intégralité de son « Om mani padme hum ». Tout paraît finir à 4’20 quand un bref regain accompagné d’une nouvelle extinction rapide, ce système interrogeant par à-coups le concept de finitude. La fin de notre vie est-elle la fin ? L’arrêt de la musique est-elle la fin de la musique ? Ce que nous savons – donc croyons savoir – n’est-il rien d’autre qu’enfermement ou que limitation de nous-mêmes ? La déréliction du mouvement jusqu’à la dernière mesure instrumentale fait ainsi vibrer les interrogations ésotériques que le compositeur promettait de susciter.

En conclusion, ce deuxième disque illustre le diptyque unité-variété dont Alexandre Rabinovitch-Barakovsky est familier. Sur un socle spirituel proximal, et toc, le compositeur articule deux œuvres radicalement différentes, en dépit des apparences liées aux procédés répétitifs. La première travaille sur l’immersion de l’auditeur dans une dynamique qui se suspend – écho de notre vie brouillonne qui cesse un jour et, croient certains, au moins certains jours, se prolonge selon des modalités à la fois floues et non garanties. La seconde explore la profondeur d’une formule magique en l’élargissant au maximum afin de lui offrir cette part de mystère, donc de mystique, que l’immédiateté frénétique de notre monde lui refuse. Si La Triade est plus immédiatement captivante, son association avec Das Tibetanische Gebet est une idée judicieuse. Rendez-vous toujours aussi appétissant, donc, pour une prochaine exploration du troisième disque.

À suivre !

Pour acheter les quatre disques, c’est ici.

Abad Boumsong, Entretien avec un poète, Comédie Dalayrac, 15 mars 2019

On n’avait jamais vu le théâtre d’Alain Cohen, ex-Soum-Soum devenu Comédie Dalayrac, aussi plein, ce qui est relativement très vexant puisque l’on y a participé à moult activités collaboratives visant à pousser collectivement quelque chansonnette avant de s’escagasser devant la grossièreté incongrue et déplacée du mec chargé de coordonner l’accueil des fredonneurs et des spectateurs – après le concert d’Abad, on a renoué fortuitement avec lui, et ça nous fait joie, hop, vu que l’on pense que Barthélémy Saurel est l’un des chanteurs les plus exceptionnels que compte le Paris chansonnique, avec Jean Dubois en chef de file génial et Claudio Zaretti en artiste cool, quand ce cool-là fait autant de bien qu’un hamac qui se dandine, c’est pas peu dire de notre point de vue.

Ce vendredi, l’ambiance est à la Dieudonné version théâtre de la Main d’or : le cabaret qui jouxte l’Opéra-Comique se remplit et, quand il est plein, il se remplit encore. Pour un chroniqueur claustrophobe, l’épreuve est rude, mais parole fut donnée d’assister au spectacle. Partant, même en souffrant, l’on fera son possible pour tenir le temps que faire se pourra. Indifférent à la jalousie du présent chroniqueur constatant l’ultracomplétude du lieu, ce qui est bon signe même si c’est pas très sympa, Abad Boumsong se présente moins comme le frère de Jean-Alain – on peut le dire, il l’assume sur les réseaux sociaux – que comme un poète d’une race particulière : rassuré par une table curieusement superfétatoire postée à jardin, rassemblant des livres sérieux feat. des vieilles éditions de Corneille (pas le chougneur tentant de passer pour un chanteur, le dramaturge), Abad revendique d’être le poète qui a envie d’aller au-delà des livres pour rencontrer l’autre et vibrer, avec lui, d’une même émotion. « Dans n’importe quel art, pose-t-il, le succès peut arriver ; mais le vrai succès, c’est de rencontrer l’autre. »

Pour cela, il propose d’articuler sa parole autour d’une douzaine de textes qu’il introduira en répondant aux questions du public… questions qu’il a lui-même conçues et numérotées afin de garder le contrôle de cette interaction avec une idée-phare : personne ne connaît le poète. Dès lors, le premier poème, mixé, se greffe sur le mouvement le plus (le seul) célèbre de la Sonate soi-disant au clair de lune de Beethoven : vampirisme du poète underground hackant le tube occidental. Selon Abad, le peuple malade dont nous sommes se couperait de la réalité ; le poète-griot, lui, doit s’en éloigner pour mieux revenir exploser comme un volcan au milieu de ses frères les hommes auxquels il laisse miroiter la mémoire amniotique, structurante chez Boumsong, de la liberté étrange qu’il stigmatise dans le « ventre de la mère ». « Je voulais m’envoler, insiste-t-il, mais je n’avais plus d’elle / et quand je l’ai trouvée, on m’avait pris le ciel » : l’artiste assume et creuse cette fracture psychanalytique qui fait de lui ad vitam un homme qui veut chanter pour un monde sourd, si-elle au ci-el le lui permet.

Cette impression d’être ailleurs pousse le poète à assumer d’être rien moins que le néant ou l’éternité, autrement dit l’inaccessible, l’irréductible, le possible que nous sommes avant que les clefs du déterminisme nous sclérosent en place (yo). Marcher dans les rues en criant non, lancer des mots comme on jette des pierres – beau projet, même si ça dépend sur qui tu comptes jeter une pierre. Sauf que les non-poètes (les gens) n’entendent pas, quels que soient les sens qu’ils impliquent, en cela que, quand le poète parle, ils ne perçoivent ni les sons, ni les sens. Voilà la victime obligée de cacher les blessures trop sensibles « que les cracheurs de sang ciblent ».

Assumant son attirance pour Jacques Brel et les tubes comme la Sarabande de son pote Haendel, il en profite pour prôner une mondialisation à l’échelle humaine. Celle-ci, conçue dans une acception poétique qui hérissera tant les racistes que les pragmatiques, consisterait à « ouvrir les frontières » car « nous sommes ce que vous êtes, nous sommes ce que vous faites – et ce que vous faites, c’est les larmes dans nos têtes, le vacarme des trompettes, les larmes des fillettes », jusqu’à « la folie d’une planète ». Pour l’artiste, « tout homme est un immigré qui s’ignore ». Dès lors, c’est d’un point de vue artistique, suppute-t-on, qu’il faut entendre cette revendication qui, intellectuellement, politiquement, géopolitiquement, pourrait paraître légère.

Tel est l’intérêt de se frotter aux poèmes d’Abad Boumsong. Certes, l’on peut estimer que la revendication africaniste d’une Europe terre d’accueil (car c’est dans ce sens que l’on parle d’immigration, scoop) paraît à tout le moins discutable ; aussi entendre la parole du proférateur en tant que procédé artistique s’impose, quelles que soient les amusantes provocations politiques (« la prochaine fois que je veux passer la douane, je dis que je suis du pétrole, on ne me demandera pas mes papiers »). En effet, il s’agit d’une performance, pas d’un échange géopolitique ou universitaire, et l’on peut accueillir la parole du performeur même si l’on ne pense point, mais alors point du tout, que la détermination sexuée soit une construction capitaliste visant à enfermer les gens, ou que braves pauvres ou salopards de riches du monde entier doivent être, par principe, accueillis dans l’Europe riche et bienfaitrice en dépit du Banquier Ier de la Pensée complexe. De même que nous avons le droit de passer pour un gros fachiss ringard (genre I give a fuck about you fuckin’ think, motherfucker), l’artiste a le droit, crénom d’une pipe, de proférer sa foi généreuse, le fondement intellectuel et pragmatique de son credo te parût-il fragile à toi, plouc blancoss du type bertrandferrierus qui es engoncé dans une réalité qui se prétend aware.

Droit dans ses bottes, Abad Boumsong, lui, dénonce ces « enfers du monde à l’envers », qui justifient que lui et on en général « deviennent des araignées pour ne jamais saigner / car la plus grande prison est celle que l’on construit en nous, et l’on s’y enferme pour construire ce monde fou. » Le poète s’enferre alors dans l’enfer des téci qu’il décrit avant, déceptif, d’avouer que ce n’était pas son monde car lui avait peur de ce qu’il lui reste de liquide amniotique : sa maman. Au point d’estimer que, si les mamans faisaient leur boulot, il n’y aurait pas plus de délinquance que, exceptionnellement, le vol d’un livre intelligent à la Fnac. Structurellement, Abad cultive plus qu’il ne délire – au sens étymologique du mec qui quitte son sillon – une voie humaniste qui rêve de se changer en prière.

Pour lui, « l’univers entier est, quelque part, en nous-même dès que quelqu’un nous aime », ce qui ne l’empêche pas de craindre de parler librement, quand on lui demande si être poète ça aide à niquer, vu que sa choupinette est là pour assister à son triomphe. L’auteur-performeur assume cette intranquillité qui le pousse à envisager d’« avoir froid même après la mort de l’hiver ». Son objectif est quasi france-gallien : résister, exister, et changer l’idéal en cactus. En somme, il souhaite organiser la résistance par l’art, ce qu’il appelle l’art-volution et, pour contrer le béton ou l’avancée de la matière, oser une ultime lumière.

Alors que l’on se réjouit du succès formidablement impossible mais réellement exceptionnel d’un poète-diseur, l’on pourrait, évidemment, faire son snob – ne serait-ce que par jalousie, le mec plus-que-remplissant une salle où l’on co-chantonna jadis. L’on pointerait alors une introduction trop longue – rendît-elle hommage au travail, qui paraît fort louable, de notre voisin Frédéric : zappée, elle aurait judicieusement incité l’artiste à commencer ex abrupto sur le poème clair-de-luné. D’autres questions se faufileraient, ne serait-ce que pour laisser croire que nous-je avons des big lessons à donner. Du genre ? Ben,

- comment jamais tu te poses la question de ce qui te permet de te dire poète écrivant des livres – en clair, pourquoi ne pas s’interroger sur quand-un-artiste-devient-artiste plutôt que de considérer que ton statut est ancré, définitif, et que tu peux t’auto-interviouver à ce sujet – ce que l’on risque de trouver intéressant, soit mais un peu, pardon, excessif ou prétentieux ?

- pourquoi prétendre souhaiter la rencontre avec les gens si c’est pour leur faire lire des questions exigées par l’artiste ?

- pourquoi ne pas avoir donné les textes à la régie pour lui permettre une meilleure réactivité ?

- pourquoi spécifier que le titre d’un poème anaphorisant « les gens » s’appelle « Les gens » ?

- est-ce vraiment malin de finir sur deux poèmes un peu assistés par un prompteur en forme de cellulaire, alors que jusque-là, le texte était dit moins par cœur qu’avec cœur ?

- pourquoi citer les titres des poèmes, des « livres » à venir… et pas les compositeurs des musiques qui soutiennent les récitations ?

Ne pas mentionner ces questions eût été se contenter de servilité envers Purple Shadow Agency, qui nous invita, ou envers Abad Boumsong, qui nous offrit jadis un thé parfumé à la poudre de baobab. Une telle cochonnerie serait aussi hémorroïdale que celle qui consisterait à ne pas admettre que, en dépit d’un contexte températural et organisationnel oppressant, et malgré un désaccord sur l’engagement politique qui pourra paraître aux médisants utilement consensuel ou gentiment niaiseux, l’on doit saluer avec respect la performance généreuse d’un poète-diseur original, travailleur et rêvant de rêver. Sans presque nous vouloir vanter, on a connu expérience plus abrasive.

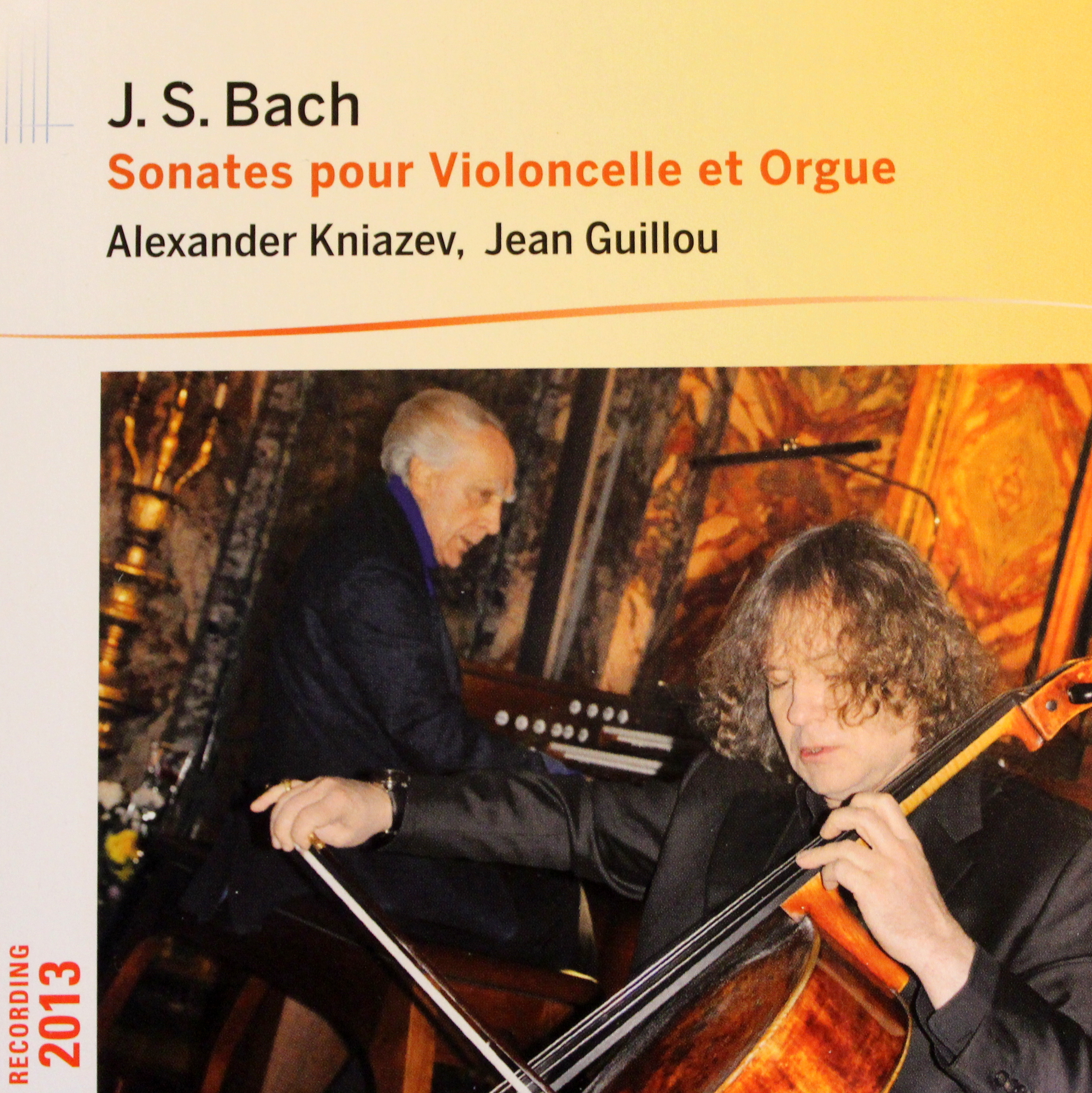

Jean Guillou, Orgue et violoncelle, Augure

Ils s’étaient connus, là-bas, dans la capitale parisienne, vingt ans plus tôt ; ils se sont retrouvés en 2013, à Rome, à Saint-Antoine des Portugais. Alexander Kniazev, la vedette du violoncelle, et Jean Guillou, feue la star de l’orgue, ont réussi à fixer un rendez-vous pour confronter un violoncelle de 1732 avec un orgue Mascioni de 2008 (« conçu selon les plans de Jean Guillou » mais hélas non décrit dans le livret) autour de pièces pas conçues – à l’origine – pour ce duo. (Pour l’anecdote, notons que, en 2017, l’aventure s’est prolongée lors de concerts incluant du Jean Guillou dedans.)

Le disque commence par trois sonates écrites par Johann Sebastian Bach pour viole de gambe et clavecin. Peut-être, dès la Première sonate (BWV 1027), les passionnés du beau son passeront leur chemin : selon ce qui nous est restitué, le grave de l’orgue sature, le cromorne liminaire sonne étouffé, bref, seul le violoncelle est en beauté, sans doute parce que Mme Kniazev, aka Dzhennet Knyazeva, a dirigé la prise de son – son admiration pour l’époux est justifiée mais, en créant un déséquilibre entre les deux complices, le résultat ne met certes pas en valeur le musicien à la chevelure quasi alla Carles Puyol. Les foufous d’exactitude qui auraient commis l’erreur fatale de se laisser tenter pointeront avec une fielleuse gourmandise des décalages assez étranges dans l’Adagio liminaire, une tendance du cordiste à ne pas s’intéresser « plus que ça » aux longues tenues, et, bien sûr, des guillouteries comme ce tremblant ou ces trilles que seuls, et encore, des musicologues fervents ont peut-être inventé sur quelque copie inédite (2’20, 3’45). L’objectif n’est pas de signer une version référentielle et historiologiquement incontestable. À l’évidence, l’enjeu est ailleurs – donc, comme dit le syntagme anglais, s’il est tailleur, c’est qu’il est plus riche, bref : il s’agit de faire de la musique, entre musiciens extraordinaires, de jouer en prenant au sérieux la partition sans chercher, euphémisme, à exécuter la sonate comme il sied d’ordinaire.

L’Allegro ma non tanto poursuit cette idée de musique « de chambre » entre mastodontes de bonne compagnie, autour, cette fois, d’un thème clairement inspiré de l’incipit du choral célébré en BWV 645. Le mouvement hérissera les tenants d’une musique guindée et, en dépit d’un son qui peine parfois à rendre le détail des trois parties, sera, au contraire, chéri des partisans d’une musique engagée, personnelle, libérée, ne craignant pas de dépoussiérer la partition posée sur l’établi des artistes artisans. Cohérent, l’Andante quasi lento ne dévie pas du projet, avec une interprétation résolument subjective dont témoignent les guillouteries saugrenues indissociables de l’artiste (tremblants perpétuels, détachés à 1’08, deux en deux inégaux des dernières mesures…) ou, apparemment, de l’orgue (impression de la dièse-si à la basse au lieu du seul si : problème mécanique ou ajout de l’interprète, 1’39 ?). L’Allegro moderato est pris avec mordant, l’esprit primant parfois sur la lettre (deuxième ré octavié au violoncelle, 0’29, ajout de notes de liaison à la main droite vers 1’40, par ex.). Les choix de registration éclairent çà le discours, le rendent plus mystérieux là où le grave devient plus aigu que la mélodie : à l’évidence, Jean Guillou prend plaisir à profiter, comme il l’a promis dans la notice, des possibilités propres à l’orgue. Dès lors, à force de jouer subjectivement, les musiciens donnent parfois l’impression de jouer perso et, sporadiquement, de se trottiner après pour arriver ensemble sur les temps importants ; mais l’inquiétude ainsi suscitée a un avantage : elle est, sans conteste, antithétique de l’ennui.

La Deuxième sonate (BWV 1028) va-t-elle respecter cette direction artistique ? L’Adagio, pris très posément, confirme à tout le moins la patte Jean Guillou avec ce cromorne tremblant de la main droite qui réjouira les aficionados sans forcément séduire l’ensemble des auditeurs – c’est pas le but, on s’en doute. Notre rigidité de vieux croûton nous oblige itou à reconnaître un certain scepticisme devant le changement de clavier à chaque phrase, la continuité du discours s’effaçant derrière un miroitement ensoleillé dont l’appréciation sera résolument affaire de goût. Plus tenu, l’Allegro moderato sautille à bon droit, le changement de registration permettant en l’espèce de faire vivre les reprises. L’incipit de l’Andante ne manque pas de noblesse en dépit de la prise de son qui, selon ce que nous entendons, écrase les graves de l’orgue. À notre sens, qui ne manque pas d’être bouffi d’orgueil comme celui d’un pseudocritique, le tremblant, nous ne pouvons que le seriner, n’apporte pas grand-chose au cornet – mais c’est là le style Guillou, soit, et l’on estimera avec courtoisie que, d’une certaine manière, il permet, par ses ondulations, de mieux apprécier les choix de liaison ou de détaché. Pour autant, l’on mentirait en s’extasiant devant « l’enrichissement de la partition » par Jean Guillou qui, jugeant l’accompagnement étique, y a ajouté des notes – c’est fait avec métier, bien sûr, mais cela ôte aussi la sobriété à notre sens fort efficace du vrai continuo.

L’Allegro affiche une tonicité que dope le violoncelle selon trois stratégies :

- des départs retardés au maximum, voire au-delà ;

- un choix de legato pensé pour chaque segment ;

- et un soin apporté aux contrastes d’intensité.

Jean Guillou ne néglige pas non plus les inégalités qui, en feignant de trébucher, électrisent l’écoute (1’48)… avant que le dernier accord, octavié dans le grave par le violoncelliste, finisse de surprendre l’auditeur. En somme, aurait-on imaginé que des sonates aussi sages d’apparence pussent susciter une écoute aussi interrogative, donc attentive ? La force de cette proposition nous semble résider dans la volonté de la rupture, non pour obtenir quelque effet d’esbroufe mais parce que, parvenu à un certain stade de connaissance, de maîtrise et de notoriété, des artistes audacieux peuvent se permettre d’être radicaux et d’exprimer leur vision musicale, dût-elle titiller les habitudes des auditeurs lambda et les désarçonner malicieusement.

La Troisième sonate (BWV 1029) se distingue des deux premières par trois spécificités :

- elle est en mineur,

- elle s’articule en trois mouvements, et

- le premier mouvement est un tempo prompt.

Après une attaque presque confuse, le Vivace joue toutefois plus à l’Allegro dynamique qu’au mouvement de virtuosité. La nervosité est pourtant de mise (main gauche, 0’48, par ex.), laissant résonner une instabilité sporadique qui intrigue et empêche tout sentiment de lassitude. La partition n’incite pas davantage à l’ennui de bon aloi, zébrée qu’elle est de jolies embardées en forme de modulations. L’Adagio espressivo est alors l’occasion de retrouver l’anche avec son tremblant. Le tempo très lent ravira les amateurs de vibration, mais il ne convainc pas même Jean Guillou qui, pour passer le temps, comme il le fait dans nombre de mouvements, colorie la partition en y ajoutant ses propres créations ainsi qu’il aime faire. Admettons – toute vergogne bue, toute – que cette proposition ne nous séduit guère quoi qu’elle confirme notre impression qu’un adagio pris trop lent, même avec un violoncelle soliste capable de jouer les modestes accompagnateurs à la reprise, si tu le pimpes pas un peu, c’est lassant. Conclusion : si tu dois le pimper, c’est que tu l’as pris hypertrop lent ! L’Allegro moderato, lui aussi, grevé par l’obsédant trémolo, est rehaussé d’harmonisations guilloutiques. Rien qui n’obère l’allant sans excès des instrumentistes. Le reste est affaire de goût : les changements de registre sont plaisants mais pas toujours convaincants (1’31 : pourquoi diable, nom d’un p’tit ouistiti ?) ; l’autonomie des musiciens est bien cadrée mais donne souvent une impression de rythmique souplement convergente. C’est assurément un choix d’interprétation ; peut-être doit-on constater qu’elle ne parvient pas à nous ébouriffer en dépit de notre, pourtant, pas si mauvaise volonté.

Le disque, généreusement pourvu de près d’1 h 10 de musique, s’achève sur quatre bis, dont on aurait pu imaginer qu’ils fussent distribués autour des sonates afin de permettre une écoute des sonates plus « récitalière », id est privilégiant un plaisir d’écoute en continu, qu’encyclopédique, avec les trois sonates à la suite – toujours critiquer semble un principe, apparemment, chez le pseudocritique qui signe cette chronique. L’Aria de la Suite en D (BWV1068/2), tube s’il en est, met en évidence trois caractéristiques déjà croisées :

- l’insouciance d’Alexander Kniazev à tenir les notes,

- l’imperfection de la prise de son supprimant les médiums au profit de graves saturés, et

- la beauté du son du violoncelliste.

Le choral « Nun komm, der Heiden Heiland » (BWV 659), dans un arrangement non expliqué, est indigne des artistes car quasi inaudible : comme disait un entraîneur en admirant mon sens très particulier de l’activité natatoire, même ma grand-mère fait mieux que ça – et même quand les grands-mères meurent, l’expression demeure. La Sicilienne de la Quatrième sonate pour violon et clavecin semble paisiblement insipide quand, à la première reprise, elle tente de se justifier par une registration hors de propos, ridiculisant la simplicité de Bach : agacé une fois de trop, nous abandonnons le titre à ses gesticulations décevantes – tant qu’à jouer un tube, autant le jouer pour ce qu’il est, pas pour faire les malins. Le disque s’achève sur l’Adagio du triptyque BWV 564, dont l’arrangement (transposition à l’octave), comme les autres, n’est pas signé. On y apprécie le rythme staccato impulsé par Jean Guillou, le professionnalisme de son partenaire (malgré, par ex., ce sol transformé en si, 2’18) ; mais le Grave, entièrement confié à l’orgue, sonne comme un aveu quant à la superficialité de ces bonus qui, pourtant, auraient pu être tout à fait agréables et justifiés par le plaisir d’entendre des trucs-qu’on-connaît après des pièces intrigantes mais moins familières au pékin que nous sommes beaucoup à être. Enfin, au moins, que je suis aussi.

En conclusion, sans évoquer les faute orthotypo poussant inutilement en capitales les deux instruments sur la première face du disque tout en ajoutant une espace en trop entre la virgule et Jean Guillou, la prise de son qui empêche d’ouïr l’orgue, les choix musicologiques non explicités et les facéties – plus mystérieuses que fascinantes – des interprètes nous poussent à ne conseiller ce disque qu’aux guilloumaniaques ou aux kniazevidolâtres. Les autres auditeurs susceptibles d’être happés pourraient être ceux qui s’imaginent, fillettes, fillettes, que Johann Sebastian Bach, c’est toujours la même rengaine. Parfois, non, Bach peut se mâtiner de sonorités et de rythmiques inattendues ; et, à l’intérieur de ces parfois, nous nous arrogeons, royal, le droit de penser, si si, que, parfois bis, c’est dommage.

Pour retrouver nos 16 chroniques autour de Jean Guillou, c’est ici.

Pour acheter ce disque et vérifier si le critique est plus prétentieux qu’objectif, c’est là.

Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, « Terza pratica » I.1, VDE-Gallo

Évidemment, vous connaissiez Alexandre Rabinovitch-Barakovsky. Moi, non. D’où le choc de découvrir une patte très maîtrisée, singulière quoique inscrite dans la lignée minimaliste, qui sait à la fois manier l’orchestre et le pailleter de ses tics mystiques et instrumentiques préférés. Voici, donc, quelques bonnes nouvelles à savourer pour ceux qui les ignoraient encore.

Bien sûr, la théorie est complexe : Alexandre Rabinovitch-Barakovsky est à la fois mystique, numérologue et syncrétiste. Ainsi, comme il le confie à Elena Dubinets (extraits du livret à retrouver ici), la « Terza pratica », qui donne son titre à ce premier florilège, s’inscrit dans une chronologie musicale. La « Prima pratica » était la musique de la quiétude émotionnelle : tout était harmonieux. Avec Monteverdi, apparaît la rationalisation de la musique, donc la Seconda Pratica, la musique de la tonalité « avec la polarité majeur-mineur, joie-souffrance ». La Terza pratica, marquée par « les savoirs traditionnels (le chamanisme, la gnose, la kabbale, le soufisme, le bouddhisme, etc.) » revendique une réappropriation holistique de la musique, où les concepts-clés tournent autour de la ritualisation, de l’initiation, de la purification et de l’alchimie, entre psychanalyse jungienne et cosmogonie hindouiste. Voilà pour une présentation synthétique du sous-texte. Reste à ouïr ce que donne, en pratique, cette troisième façon de penser, composer, interpréter et faire vivre la musique.

Le premier coffret de quatre disques consacré par VDE-Gallo à l’artiste s’ouvre sur Les Six états intermédiaires, « Sinfonia fondée sur le Livre tibétain des morts » créée en 1998. « La vie » (9’), pour grand orchestre et synthétiseur, sonne comme du Philip Glass en moins joufflu. Le minimalisme (structures répétitives, décalages parallèles faibles de bariolages simples, collage de motifs sans tuilage, etc.) s’anime par le flux des idées et des intensités tout en sachant développer des motifs récurrents. « Le rêve » (9’) poursuit cette esthétique où le célesta, le glockenspiel ou le métallophone continue de dessiner la voie. L’intranquillité ébroue, si si, les cordes et les cuivres, relayées par les bois. L’effet prime sur la joliesse que le Belgrade Philharmonic Orchestra, dirigé par le compositeur, ne cherche pas à privilégier en dépit de nuances que l’on aimerait parfois plus prononcées. « La transe » (10’) s’ouvre sur des accords aux odeurs plastiques – pas sûr que l’enregistrement en concert rende le mieux justice à cette manifestation toni(que)truante. La même énergie incessante va néanmoins capter l’oreille en excitant, animant et secouant la pièce de bout en bout.

« Le moment de la mort » (8’30) valorise au premier chef des glissendi, notamment de synthé. Une formule lancinante tente d’absorber un motif moins ascendant que sisyphien – id est : une fois arrivé en haut, on redescend, façon Ben Sidran dans Picture him happy – que dénouent des cloches tubulaires. « La réalité » (9’30) se fonde, elle, sur un puissant motif franchement descendant tant cette dynamique s’affermit dans l’ensemble de l’orchestre, d’abord dans les aigus puis sur l’ensemble du spectre. Un tutti tonitruant assourdit alors l’auditeur, comme la réalité tend à nous assommer (enfin, je crois). Un decrescendo, guidé par une guitare électrique – semble-t-il – et animé par des fusées du synthé, prépare les contrastes finaux, jusqu’à l’effacement brutal. « L’existence » (8’) se fonde sur des boucles plus hypnotiques, articulées autour de mouvements ternaires uniformes. Puis un motif descendant précède la remontée guidée par les synthétiseurs, sans stabilité : l’existence n’est pas l’équilibre, elle monte et descend une quarte obsédante avant qu’une fin planante ne laisse les derniers mots au synthé.

Les Trois invocations concluent le disque avec quatuor à cordes et célesta amplifié, joué par le compositeur. « Souffrance » (6’) valorise la riche sonorité du quatuor à l’unisson. Les pairs secouent des accords proches sous la ligne simple que strie le violon. L’énergie s’apaise au mitan du mouvement pour prolonger le procédé sur un mode plus élégiaque, qui précède l’entrée arpégée du célesta. Les accords, soutenus par les pizz, s’associent aux arpèges puis les avalent. Le discours se suspend enfin et se délite sur une pluie tamisée de cordes conclue par le célesta.

À grands à-coups, « Désir » (7’30) réimpulse de la vigueur grâce au violoncelle jouant dans ses aigus. Le célesta distille une poésie troublée par de plus terrestres envies. Arpèges, respirations et interventions des violons tentent d’enrichir la situation. Le discours concatène alors les fluctuations poussant corps et esprit entre légèreté de l’instinct, pesanteur de l’humain et force transcendante de vie, avant de s’épuiser donc, comme nous, de mourir. Aussitôt, « Délivrance » (6’30) met au premier plan un lit de cordes, clapotant façon Rhin au début de la « Tétralogie », le pizz du violoncelle en sus. De rares embardées troublent cette paix retrouvée, anti-événementielle. Pourtant, à la moitié de la traversée, le célesta s’emballe, montrant ses fragilités. Débordées, les cordes se retrouvent envasées dans un glissendo final de plus d’1’30, symbole d’une délivrance sinusoïdale à conquérir, que ponctue le compositeur au clavier.

En somme, un début riche quoique accessible, varié quoique cohérent, qui met en appétit pour les galettes qui seront bientôt notulées, à leur tour, sur cette colonne !

À suivre !

Pour acheter les quatre disques, c’est ici.

Hector Berlioz, Roméo et Juliette, Philharmonie de Paris, 12 mars 2019

Être honnête oblige parfois à de curieuses déclarations. Par exemple : je sais pas ce qu’est-ce que c’est, ce Roméo et Juliette que j’allai voir tantôt à la Philharmonie. Disons une symphonie avec des chœurs et trois solistes, deux jouant les récitants, l’autre incarnant un personnage. Comme l’indique, en substance donc avec beaucoup plus d’élégance, l’intéressante notice d’Angèle Leroy – une disciple d’Isabelle Rouard, musicologue très connue des philharmonistophiles – que la Philharmonie republie ce soir, Hector Berlioz avait conscience de la bâtardise de son propos et semblait se réjouir d’esquisser une œuvre mêlant, en gros, symphonie et oratorio.

Quelque métissée que soit la composition, elle affiche un propos narratif. Y a une grosse teuf. À la fin, Roméo déclare son kif à Juliette, qui le kiffe aussi alors (ou, la coquine, parce) qu’ils sont de deux clans opposés. Petit intermède autour d’une reine féérique. Puis retour aux choses graves sérieuses ! Roméo croit que Juliette est morte, il se tue. Quand Juliette se réveille, elle voit Roméo mort, elle se re-tue, pour de bon, cette fois. Frère Laurent, cet abruti, annonce aux gens que c’est lui, l’endormisseur de Juliette et donc la cause de la mort des deux lovers. Les gens étant des cons, pas tous autant que moi mais quand même souvent plus, ils comprennent que, puisqu’un homme de Dieu – comme Barbarin ou Pell – le dit, la haine, c’est méchant ; et tous font serment de ne se plus haïr.

Le résultat, articulé en trois grandes sections (la fête, l’amour, la mort), est l’occasion d’associer :

- un gros orchestre (le national de Lyon, qui donnait la pièce à domicile trois soirs en amont),

- un chœur mixte (Spirito, une invention de Nicole Corti professant vaste répertoire et « attention particulière à la jeunesse ainsi qu’aux personnes contraintes par des situations difficiles »),

- trois solistes aux rôles fort brefs donc d’autant plus exposés, et

- un chef qui a bien plus d’une centaine de zozos sous sa baguette.

D’emblée, l’énergie, le souci des contrastes, la gourmandise de la puissance et le désir de nuancer saisissent l’auditeur. Je craignais d’être trop près, au troisième rang entre centre et jardin, mais le son, ici, contrairement aux évidences, est excellent… même s’il se mâtine des efforts audibles d’un chef investi par sa mission. La première intervention du chœur témoigne d’une justesse soignée. Nora Gubisch, notre chouchoute, en profite pour faufiler sa voix associant trois qualités : la puissance requise pour remplir le vaisseau et dialoguer avec la masse orchestrale ; un effort patent de prononciation ; et une inclination pour l’incarnation toute musicale, qu’illustrent un jeu audacieux avec la résonance, un jeu de nuances qui évite la surdramatisation perpétuelle en dépit d’un texte souvent consternant, et une science du dialogue avec orchestre et chœur sur laquelle veille Alain Altinoglu.

Yann Beuron, lui aussi, fait démonstration de son potentiel, ici utilisé avec parcimonie par le compositeur. La voix est sûre, solide ; la présence n’est pas contestable ; et l’attention aux mots reste constante, y compris quand la prosodie s’excite. Des pianissimi aux fortissimi, l’orchestre déploie ses ailes dans des miroitements différents. Le chef veille à éviter qu’apaisement orchestral et léthargie se synonymisent, d’autant que ça ne voudrait rien dire. Il déplie d’amples possibles sonores que nourrissent solistes et ensembles ; son métier lui permet, peu à peu, de trouver un souffle qui laisse respirer l’orchestre et, aux intersections, de gérer les toux des Parisiens, le reste du temps étonnamment silencieux autour de nous malgré ces cent minutes sans entracte – on en déduit que, eux aussi ont été happés par ce show grandiose et immobile.

L’écriture orchestrale, essentielle dans cette pièce qui reste, fondamentalement, une symphonie, trouve ainsi des interprètes à la hauteur de son exigence. Le long moment sans voix valorise le retour des chœurs à l’unisson pour accompagner la vierge jusqu’au tombeau. Les instrumentistes ne se relâchent point pour autant – quel pianissimo osé par le clarinettiste soliste du soir ! L’on doit néanmoins être moins enthousiaste à l’encontre de David Soar, frère Laurent de la production. Engagé pour pallier le forfait de Peter Rose, il a déjà chanté la pièce avec l’orchestre de la BBC.

De fait, la musique est sue, la voix est fort adaptée et idéalement maîtrisée – c’est quand même l’essentiel. Toutefois, le monolithe qu’il met en scène peut ne pas paraître rendre raison de l’ambiguïté de Frère Laurent ; et, surtout, en dépit d’efforts notoires, son français est, disons, aléatoire. Les « é » (« Oubliez vos propres fureurs », « mariés », « amitié »…), les « r » (« gloire »), les « o » (« Vérone »), les liaisons (« qui voit zzzau fond de l’âme ») font sursauter en rafale. C’est dommage, car le chant est sérieux, le chœur y répond en tâchant de jouer sa partie en dépit d’un texte souvent stupide (à la hauteur de l’auteur, ha-ha de la « grande fête chez les Capulet », avec des passages du type : « Belles Véronèses / sous les grands mélèzes / lalalala », Seigneur), et le chef, rayonnant comme à son accoutumée, suit tout cela aux petits oignons.

En dépit de ces errements phonétiques, l’avis général que nous pouvons porter, en écho à l’enthousiasme manifesté par une Philharmonie comble, est donc très applauditif, d’autant que l’ennui est impossible, ce soir, avec effectifs colossaux, écriture colorée, musicalité recherchée et variations d’atmosphère garanties. Un gros travail, un beau moment.

Nora Gubisch (2/3) : il est une voie

À l’occasion de la représentation de Roméo et Juliette d’Hector Berlioz à la Philharmonie de Paris (complet), feat. Nora Gubisch, voici la deuxième partie de l’entretien que la diva nous a accordé le 3 mai 2018. Retrouvez les coulisses de cet interview, ses secrets de divulgation et sa première partie en cliquant ici. Puis bonne découverte de la suite… en attendant la fin, dès qu’elle aura été amendée !

Entretien avec Nora Gubisch 2/3

Il est une voie : l’art d’être artiste

Nora Gubisch, dans un premier temps, nous avons évoqué avec vous la construction de votre voix, en essayant de dessiner des lignes de force dans votre formation, dans votre parcours et dans votre motivation artistique. Peut-être est-il temps d’aborder votre art sous l’angle de l’artisanat, autrement dit du métier… ou plutôt, des métiers. En effet, votre travail est polymorphique, par exemple dans son répertoire, ses formes de représentation et ses exigences à l’égard des solistes. Si vous le voulez bien, intéressons-nous en premier lieu au répertoire. Vous l’avez signalé, rien ou presque ne vous est étranger : vous professez votre grand intérêt pour les œuvres de notre temps, que vous avez parfois créées ; et cependant, vous êtes souvent sollicitée pour interpréter des œuvres déjà patrimonialisées. Est-ce encore une façon de refuser d’entrer dans une case, claire mais réductrice, ou un souci d’ouvrir votre champ de possibles ?

Vous avez l’air surpris. Quant à moi, je ne vois aucune antinomie entre les deux pôles que sont la modernité et le patrimoine. J’aborde les créations de manière à faire croire, le jour J, qu’elles ont toujours existé. Je suis là pour prendre les gens par la main. Je veux qu’ils ne craignent pas l’apparente discontinuité des lignes mélodiques, par exemple. Il ne faut pas que le spectateur se demande : « Mais qu’est-ce qu’elle est en train de chanter, celle-là ? » Il faut qu’il soit pris par mon incarnation. Je veux qu’il soit suspendu à mes lèvres, qu’il comprenne que c’est facile – en tout cas, pas si compliqué que ça – et qu’il suive l’histoire, l’action, comme dans une œuvre déjà bien connue.

Autrement dit, vous cherchez à rendre patente l’émotion qu’une forme radicale d’atonalité risque de mettre à distance ?

En quelque sorte. Il est sûr que si vous vous contentez d’offrir une exécution chirurgicale au lieu d’oser une interprétation musicale et dramaturgique, vous n’aidez pas le spectateur. Il faut convaincre – soi-même d’abord, le spectateur ensuite – que la ligne existe et exprime une tension.

D’autant que, contrairement aux mastodontes verdiens ou wagnériens, le spectateur ne peut se rattacher à des patterns connus.

Oui mais, loin d’être un handicap, c’est précisément ce qui me plaît : cette liberté totale que donne la joie de faire découvrir de nouvelles pièces. Et puis, il y a le bonheur d’avoir la chance géniale, incomparable, extraordinaire, que des gens écrivent pour vous, en pensant à votre voix, à votre personnalité, et que vous puissiez leur parler. J’ai été très, très gâtée sur ce plan… donc, j’aimerais l’être encore !

« Les traditions ne doivent pas nous faire du mal »

L’avantage, pour vous, c’est aussi que vous pouvez « conseiller » le compositeur en négociant des aménagements. C’est plus difficile avec Verdi ou Wagner…

En effet, cela arrive que je suggère une modification au compositeur, très ponctuellement, par exemple en lui soufflant que, pour mieux rendre tel mot ou donner plus de force à la prosodie, ce serait sans doute mieux de, etc.

Et il en tient compte ?

Parfois, et ça n’a pas de prix !

L’autre avantage, c’est que vous évitez les comparaisons avec les « versions de référence » puisque, la version de référence, c’est vous !

Évidemment, quand vous créez une œuvre, personne n’est passé avant vous ; et nul cuistre ne peut seriner : « Ouais, c’était pas mal, mais Shirley Verrett, dans les années 1960, c’était autre chose, tout de même ! »

Cette liberté influence-t-elle votre approche de ce que les gens de bien appellent « le grand répertoire » ?

Vous avez raison sur deux plans : d’une part, « le grand répertoire » n’est pas forcément toujours plus grand que le répertoire contemporain ; d’autre part, oui, quand vous avez connu la liberté de créer un rôle, elle vous accompagne. Vous ne vous focalisez plus tant que ça sur la tradition. Vous savez qu’elle existe, soit ; mais vous comprenez pourquoi il ne faut en tenir compte qu’avec modération. En tout cas, elle ne doit pas nous faire du mal. N’oublions pas qu’il y a, dans ces fameuses traditions, des trucs qui ne devraient pas exister. Or, si vous ne vous pliez pas à ça, même si elles sont contradictoires avec la partition et le désir du compositeur, vous avez droit aux « regrets » fielleux des soi-disant connaisseurs qui eussent tant aimé, je dis ça au hasard, que Mme Gubisch exécutât la cabalette numéro tant, « comme ça se fait ». L’opéra contemporain nous libère de ces fats. En conséquence, oui, chanter le patrimoine et les compositions d’aujourd’hui, c’est très complémentaire. L’un nourrit l’autre.

J’imagine que c’est le même principe de complémentarité qui vous fait, peut-être pas alterner mais, du moins, associer dans votre planning, récital, opéra, opéra en concert, oratorio, musique de chambre, etc. Néanmoins, n’y a-t-il pas une forme de frustration quand vous passez de l’opéra mis en scène à l’opéra en concert, par exemple ?

Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre : très souvent, l’incarnation sera d’autant plus forte que l’on est en version de concert. Je me souviens d’une représentation de Barbe-Bleue que j’ai donnée avec Alain à la baguette, l’Orchestre symphonique national du Danemark et Gábor Bretz en Barbe-Bleue. C’était à l’automne 2017, à Copenhague, dans un endroit sublime : la salle de concert construite par Jean Nouvel. Les conditions étaient d’autant plus géniales que Gábor et moi chantions par cœur, et nous avions une grande complicité puisque nous avions déjà chanté cette œuvre, ensemble, sur scène, dans une mise en scène d’Andrea Breth. Nous étions donc en version de concert, mais sans pupitre, sans costume lié à nos personnages, rien qu’avec la musique de Bartók. Pourquoi rajouter un décorum autour de cette œuvre ? Tout est écrit. Tout est là. Pareil pour Wagner : honnêtement, les œuvres se suffisent à elles-mêmes. Heureusement, parfois, ce « décorum » est tellement génial et magnifique qu’il permet de sublimer une version de concert.

« Dans l’écoute, le regard est important »

Vous sous-entendez que, souvent, le dépouillement peut d’autant plus toucher les spectateurs qu’ils n’ont « que » la musique pour se concentrer… et pas de mise en scène contre laquelle pester !

La preuve : ce jour-là, à Copenhague, nous avons eu droit à une standing ovation. On ne s’y attendait pas. C’est pas si fréquent ! Tenez, au début de notre entretien, vous me demandiez si, parfois, je sors de scène en étant satisfaite : voilà, après cette représentation, j’étais contente. Il y avait une telle émotion ! Pourtant, Barbe-Bleue, ça ne se finit pas dans un cataclysme sonore. Au contraire, la musique s’éteint doucement. Du coup, on a vraiment été stupéfaits par la levée du public. On a senti un souffle monter de la salle, pas du tout des « brava » hystériques et convenus saluant des contre-uts pyrotechniques (même s’il y en a un !). Ça venait des tréfonds, et ça nous a emportés. Dans ma carrière, c’est un moment qui restera gravé en moi.

Comment l’expliquez-vous, si tant est que l’on puisse expliquer un succès inattendu ?

La sobriété, peut-être. Il n’y avait pas de mise en scène, mais Gábor et moi, on se regardait. À la fin, quand il me met le manteau et que je dois… disons, que je dois m’en aller : chacun y verra ce qu’il veut, bref, j’ai tourné mes yeux très, très lentement. Et juste avec rien, on était complètement dedans. Le public a dû le sentir.

Du coup, vous déconseilleriez d’aller vous voir à la Monnaie, où l’opéra sera mis en scène [entretien réalisé le 3 mai 2018, avant la production en question] ?

Vous êtes dingue ! Quand une mise en scène est extraordinaire, conçue par des directeurs d’acteurs fabuleux, au service de la partition et non de leurs petits fantasmes personnels, l’opéra prend une dimension formidable. Mais, d’une part, on doit tomber sur le bon metteur en scène – et sur un metteur en scène bon ; et, d’autre part, quand on est en version de concert par cœur, avec l’orchestre, les deux chanteurs et rien de plus, la perception du spectateur est spécifique à cette situation. En effet, et pardon par avance pour l’évidence que je vais proférer : dans l’écoute, le regard est très important.

Voulez-vous dire que…

… la mise en scène transforme l’œuvre. Parfois avec talent, parfois avec moins de réussite. Au fond, peu importe : dès qu’un opéra est mis en scène, écoute et regard entrent en concurrence. Notre attention est attirée par des détails. On se dit : « Oh, regarde, cet accessoire, ça tourne ! » Ou : « Oh, y a du sang qui apparaît ! » Or, sans mise en scène, quand Judith dit : « Mais je vois du sang dans les nuages ! Barbe-Bleue, ton château, il saigne ! », le sang est dans nos voix, nos intentions, notre présence, notre incarnation. Il est dans l’orchestre.

Bref, représentation de concert et mise en scène sont complémentaires.

Oui, c’est pourquoi j’aime à les pratiquer toutes deux. Néanmoins, quand la mise en scène, le décor et les costumes ne font pas le travail à notre place, notre sens de l’incarnation est tellement sollicité, poussé à l’extrême, nécessaire, que l’on peut atteindre des sommets d’émotion en version de concert plutôt qu’avec une mise en scène.

« Dans le récital, le destin était là »

Est-ce votre soif de varier les degrés d’incarnation qui vous pousse à vous produire sporadiquement en récital – en sus du plaisir de partager ces moments avec votre alter ego Alain Altinoglu ?

Déjà, je regrette de ne pas donner davantage de récitals. Ce sont des moments tellement spéciaux ! Il n’y a plus que nous deux. Quand on fait des concerts ensemble, comme les Rückert-Lieder que nous avons redonnés l’’été dernier [le 24 août 2017 – Alain Altinoglu savourait déjà cette expérience en… 2013 !], on est tous les deux avec quatre-vingt artistes autour de nous. En récital, c’est complètement différent. On retourne vers ce par quoi l’on s’est connu… voire avant ! Quand on s’est rencontrés, on était pianistes. Très vite, j’ai dit à Alain que je voulais faire du chant et que je n’ambitionnais pas du tout d’être pianiste. J’ai travaillé le piano pour atteindre un certain niveau, rien de plus. Un jour, donc, il est venu m’accompagner, et il a découvert ce qu’était le chant.

Il n’était pas du tout accompagnateur ?

Mieux, il n’avait aucune idée de cette discipline ! Or, cette collaboration a scellé notre binôme, en tout bien tout honneur ! C’est ainsi que, des années, que dis-je ? des décennies plus tard – eh oui, c’est carrément ça ! –, nous nous retrouvons, parfois, Alain derrière son piano, sans sa baguette, et moi. Ces rendez-vous réguliers créent une sorte d’arche indéfectible qui nous relie, nous abrite et nous construit en creusant ses fondations sur toutes nos années d’expérience(s), moi d’opéra, lui d’orchestre. C’est drôle car, avant qu’il ne devînt chef, la manière dont il jouait du piano et m’accompagnait suscitait une même réaction : « C’est fou, on a l’impression d’entendre un orchestre… Tu l’accompagnes comme un chef… » Comme quoi, dans le récital, son destin était déjà là.

Philippe Entremont nous déclarait tantôt, en substance : « J’ai toujours orchestré ce que je jouais. Quand on joue du piano, il faut imaginer tous les instruments. C’est comme ça que, de pianiste, je suis devenu chef aussi. » Vous qui fûtes pianiste, comment expliquez-vous qu’un pianiste puisse donner cette sensation d’orchestrer un accompagnement avec son piano… au point de, parfois, devenir chef d’orchestre « pour de bon » ?

Je ne parlerai que d’Alain. Pour lui, je crois connaître la réponse. Je pense que c’est ce souffle qu’il a, cet art de la respiration. Jamais il n’asphyxiera un chanteur. Il sait quand vous avez besoin de respirer avant même que vous n’en ayez conscience. Il a une espèce d’hyperacuité, un don pour sentir l’autre. Ces qualités pianistiques font de lui un très grand chef d’opéra. Évidemment, avec moi, son talent est décuplé car il me connaît plus que par cœur ; mais, chez les chanteurs qu’il ne connaît pas, il sent très vite les facultés des uns et des autres, leurs faiblesses aussi. Il peut se dire : « Tiens, ce soir, je sens que celui-ci ne va pas aller au bout de sa phrase si je n’accélère pas un peu le tempo. »

Dès lors, en récital, quand vous avez votre magicien pour vous toute seule, vous devez vous sentir plus qu’en confiance et en confort…

Un peu, oui ! Lorsqu’il y a quatre-vingt musiciens entre lui et moi, même si Alain sent tout aussi bien les choses, il y a un temps d’inertie due à la masse orchestrale. Quand il est à son piano, c’est en direct que la musique se sculpte. Si vous saviez comme sa précision est précieuse ! Avec Alain au piano, je me sens comme un bijou travaillé par un grand joailler.

Néanmoins, sans l’apparat, le décorum, l’effet wow que peut produire l’opéra, l’exercice du récital doit être difficile.

Pas difficile : délicat. Pour cette occasion, vous avez travaillé, bien sûr, mais vous êtes sans filet. J’adore ça. Parce que c’est très intime ; et parce que l’exercice n’est pas si éloigné de l’opéra, votre pain quotidien. L’effort d’incarnation est tout à fait semblable, peut-être même décuplé car il n’y a pas de falbalas, pas d’histoire continue. À chaque mélodie, vous devez saisir l’auditeur et lui faire vivre l’émotion spécifique de l’œuvre par le seul truchement de votre voix. D’ailleurs, vocalement, vous pouvez parfois aller beaucoup plus loin. Comme il n’y a pas le volume de l’orchestre, vous pouvez risquer des hyperpianissimi, si bien que, oui, peut-être que la marge de manœuvre musicale qui vous est offerte est plus large.

« Le plus compliqué,

c’est d’être loin de ceux que l’on aime »

En effet, à l’opéra, votre « marge de manœuvre » est moins flagrante. C’est d’ailleurs la troisième polymorphie qui caractérise votre métier, comme nous l’évoquions au début de cette deuxième partie : la soliste est à la fois seule et intégrée à une troupe éphémère – ce qui peut être aussi exaltant que décevant, j’imagine. Après plus de vingt ans de carrière, sauriez-vous déterminer ce qui va vous permettre d’être à l’aise dans une production ; et, à l’inverse, certaines conditions risquent-elles de vous demander un temps d’adaptation ?

Cela dépend d’abord de la taille de la production. Moins il y a de partenaires, plus vite on comprend comment cela va se passer. Après, je ne vois pas trop d’occasions où j’ai vécu des expériences pénibles. En revanche, souvent, j’ai l’impression de ne pas être dans le même monde que tous mes collègues, voire de ne pas exercer la même profession.

En termes d’exigence artistique ?

De projet artistique, plutôt. J’ai croisé des chanteurs très, très chanteurisés, comme nous disions dans la première partie de l’entretien. Ils parlent de chant toute la journée, même pendant les pauses. Le chant, le chant, le chant, ils ne savent parler que de ça. Heureusement, dans une production comme Aida où il y a énormément de chanteurs, surtout quand on est en double cast, il y a toujours au moins un collègue – et en général davantage – grâce à qui vous vous dites : « Voilà, on est là pour la même chose. » Et si ce n’est pas sur le plateau, ce sera un instrumentiste, un chef de chant, un pianiste, un coach… On se raccroche à qui on peut. En fait, moi, j’ai une règle : quand je quitte ma maison, je veux savoir pourquoi je pars.

En clair, vous voulez être convaincue de la nécessité de votre présence et de la qualité de l’enjeu ?

Disons que je refuse énormément de propositions. Sans bonnes raisons, je ne quitte pas mon chez-moi. Je suis une maman. Mon fils a bientôt treize ans [âge soigneusement actualisé par la maman en février 2019 !]. J’en suis dingue. Cela fait partie des paramètres importants dans mes choix de carrière ; et cela rejoint aussi les difficultés concrètes de notre métier, que je vous avais promis d’aborder. La principale, c’est vraiment ça : être loin de ceux que l’on aime. Par exemple, quand vous faites vos débuts à Vienne, vous avez envie que votre famille soit là.

Et ç’a été le cas ?

Ouiii ! Alain a pris un avion in extremis après sa scène orchestre de Lohengrin à Bruxelles ; si bien que j’avais, dans la salle, mon mari, mon fils, mes parents. Le théâtre pouvait s’écrouler…

C’est ainsi que le « taureau félin » a pu entrer en scène pour affronter Brünnhilde.

En effet. Car ça, ç’a toujours été essentiel pour moi. D’autant que je suis longtemps restée collée à mon fils ! Dois-je raconter cela ? Ma foi, oui, c’est cela aussi, la vie d’une chanteuse ! Donc je le dis : j’ai allaité mon fils quatorze mois. Or, j’ai rechanté moins de trois mois après avoir donné naissance [sur le « tsunami émotionnel » que déclenche le fait d’être diva et maman, on peut compléter ces confidences avec un riche entretien disponible ici]. C’était Le Château de Barbe-Bleue, déjà. Autant dire que j’ai été habituée à ce que mon fils soit tout le temps avec moi. Même à l’opéra.

Arthur vous attendait en loge ?

Exactement. Je me souviens que, quand il avait neuf mois, je chantais Brangäne. Je me revois, dans notre ancien appartement, avec le porte-bébé et moi en train de hurler Brangäne. J’imagine qu’il n’aimait pas que je le pose, donc il était tout le temps avec moi, même pendant les répétitions, chez moi. Après, je suis partie faire la prod avec lui. J’avais une nounou à disposition, et il ne me quittait jamais. C’est un luxe que je suis heureuse de pouvoir m’offrir, mais il y a un mais : quand ils ne sont pas là, ça rippe. Voilà pourquoi, avant d’accepter une production, je mets en balance le plaisir de chanter et la nécessité de voir grandir mon fils.

« On peut se faire des fractures,

mais show must go on ! »

Arthur a dû beaucoup voyager avec vous…

Oh, oui. Il a été scolarisé plein de fois dans les lycées français. Pas le choix : il m’était impensable de passer entre quatre et six semaines, pour une nouvelle production, loin de lui.

Quel genre de propositions avez-vous choisi de décliner pour concilier vos obligations et votre besoin de vivre auprès des vôtres ?

Typiquement, des petits rôles dans des endroits prestigieux… ou, du moins, des rôles de second plan et peut-être pas si petits que ça !

Ces petits rôles ne sont-ils pas un moyen de mettre le pied dans certaines institutions majeures ?

Il est possible que j’en paye un peu le prix, aujourd’hui. Peut-être qu’accepter m’aurait davantage mise en orbite ! Cependant, cela me permet de me concentrer sur ce que j’aime. Ne pas être là pendant six semaines pour refaire Le Château de Barbe-Bleue, mais alléluia ! C’est tellement riche, ce que vous apprenez, ce que vous recevez, avec cette œuvre… Et puis, peut-être que, en refusant des petits rôles, j’ai réussi à faire ce que je préfère : alterner concert, opéra mis en scène et récital (même si j’aimerais décidément en donner davantage). Ça, pour moi, c’est extraordinaire.

Même dans l’extraordinaire se niche l’ordinaire : vous êtes l’une des rares artistes lyriques à rappeler que vous êtes, aussi, contrairement aux apparences scéniques, un être humain. En clair, comme vous l’avez souligné, « les chanteurs ne sont pas des machines » et « il y a des plantades tout le temps, à l’opéra : on part trop tôt, on rate une note. » Chacun comprend le principe. Mais, sur des productions pour lesquelles les spectateurs ont payé leur billet entre 35 et 231 euros, par ex., chacun escompte aussi que vous serez exceptionnelle quand, nous, nous sommes présents. Comment gérez-vous les moments où votre voix vous semble fragilisée, où votre enthousiasme d’aller bosser est amoindri, où votre envie de chanter est grignotée par des soucis pesants, et où, malgré tout, il faut y aller ?

Vous avez raison, nous devons toujours avoir un niveau d’exigence de dingue. En d’autres termes, vous devez être le seul à entendre que, ce soir, vous êtes moins bien. Si d’autres que vous sont susceptibles de l’entendre, alors il ne faut pas y aller. En un sens, c’est pas compliqué ! À titre personnel, j’ai très peu annulé au cours de ma carrière. Ça m’est arrivé deux fois. Si on ne peut pas chanter, on n’y va pas. Si on y va, c’est que l’on peut. Vous vous souvenez du couplet de Christa Ludwig à propos de l’influence des règles et de la ménopause sur ses performances [voir Christa Ludwig, Ma voix et moi, Les Belles Lettres – Archimbaud, trad. Françoise Tillard, pp. 77 et 218]. Oui, c’est vrai que nous, les femmes, nous sommes plus fatiguées dans ces circonstances. On va annuler pour ça ? Ben non.

« On fait le spectacle pour le public »

Mais comment vous débrouillez-vous pour…

On dit merci à la technique. La technique, ça sert à ça. Maintenant, si vous êtes aphone et si vous avez chopé un virus, c’est autre chose. Pour le reste, quand on est moins bien, y a la technique qui est là pour que le public ne puisse pas entendre la méforme. Si la méforme est perceptible, alors, je le redis : mieux vaut rester chez soi ce jour-là.

Cependant, vous n’êtes pas des machines.

Quand je dis : « On n’est pas des machines », ça veut dire que tout peut arriver, et personne s’en rend compte, et vous vous retrouvez allumée dans un papier. Je vais vous donner un exemple qui m’est arrivé. Juste avant mon entrée dans Tancrède, un gros mouton de poussière est tombé des cintres. Ça ne s’est pas vu de la salle, mais je l’ai avalé. Là, c’est l’enfer. D’autant que j’étais en superforme, mais c’était fini. Non, vraiment, on n’est pas des machines ! On peut se faire mal en scène, ça arrive très souvent [voir Christa Ludwig, 112]. On ne le dit pas. On peut se faire des fractures, et pourtant show must go on. Personne le saura. Personne. En revanche, vous lirez : « Monsieur Machin a fait des notes un peu bizarres… » Ben oui, il venait juste de se casser le doigt ! Alors, c’est vrai, comme vous le dites, c’est pas le problème du spectateur qui a payé sa place en fonction de ses moyens ou de sa passion. Mais c’est vrai aussi que les gens qui viennent vous voir dans la loge sont en larmes, submergés par l’émotion. Et c’est vrai aussi que le critique s’imagine que son boulot, c’est de trouver ce qui va pas, ne serait-ce que pour prouver qu’il était là et qu’il est immensément cultivé. Dès lors, votre réalité concrète de chanteuse, pas de machine, il s’en fiche !

En plus des nuages de poussière, j’imagine que de nombreux éléments peuvent impacter objectivement votre performance. Le décor, par exemple…

Carrément ! J’ai le souvenir d’une production très chouette, mais avec un décor monstrueux qui exigeait une performance physique de dingue. On passait trois heures en scène, jamais stables, jamais les deux pieds au même niveau, sur des trucs un peu mous, en train de courir dans tous les sens en chantant des trucs ultrahyperathlétiques. En plus, on s’activait dans une tente car le vrai théâtre était en travaux ; comme il n’y avait pas d’acoustique, notre prestation devait être reprise par des relais de micro… qui marchaient une fois sur deux. Résultat, si votre relais se coupait, plus personne ne vous entendait correctement. On arrivait vraiment aux limites, ce qui avait l’avantage de nous pousser dans nos retranchements ; mais, du coup, les experts patentés pouvaient très bien se dire : « Tiens, la femme du chef n’a pas de voix, en vrai ! », ou « Ah, le ténor, son aigu, il ne l’a pas tenu… » Parfois, on n’entendait plus rien, puis les voix meuglaient. Et vous, vous pensez aux gens qui sont venus faire leur papier… Ben qu’ils le fassent ! Je trouve ça juste pas honnête. Venez dans des bonnes conditions. Venez dans un vrai théâtre. Puis, si ce n’est pas le cas et que le résultat ne vous a pas plu, ne dites rien ou constatez l’effet que ce spectacle a sur le public. Parce que, pardon, mais on fait quand même le spectacle pour lui. Pour le public.

Tant pis pour vous : je n’avais pas prévu d’ouvrir la troisième et dernière partie de l’entretien sur ce point, mais l’occasion est trop belle ! Je vous propose donc que, après une coupure idéale pour faire monter le suspense, nous entamions notre ligne finale, consacrée à « ce que c’est, concrètement, qu’être une artiste lyrique internationale », en faisant un point sur votre rapport à la critique. Ça vous va ?

Oh, oui !

À suivre : entretien avec Nora Gubisch, épisode 3/3

Il sera une fois – La vie d’artiste

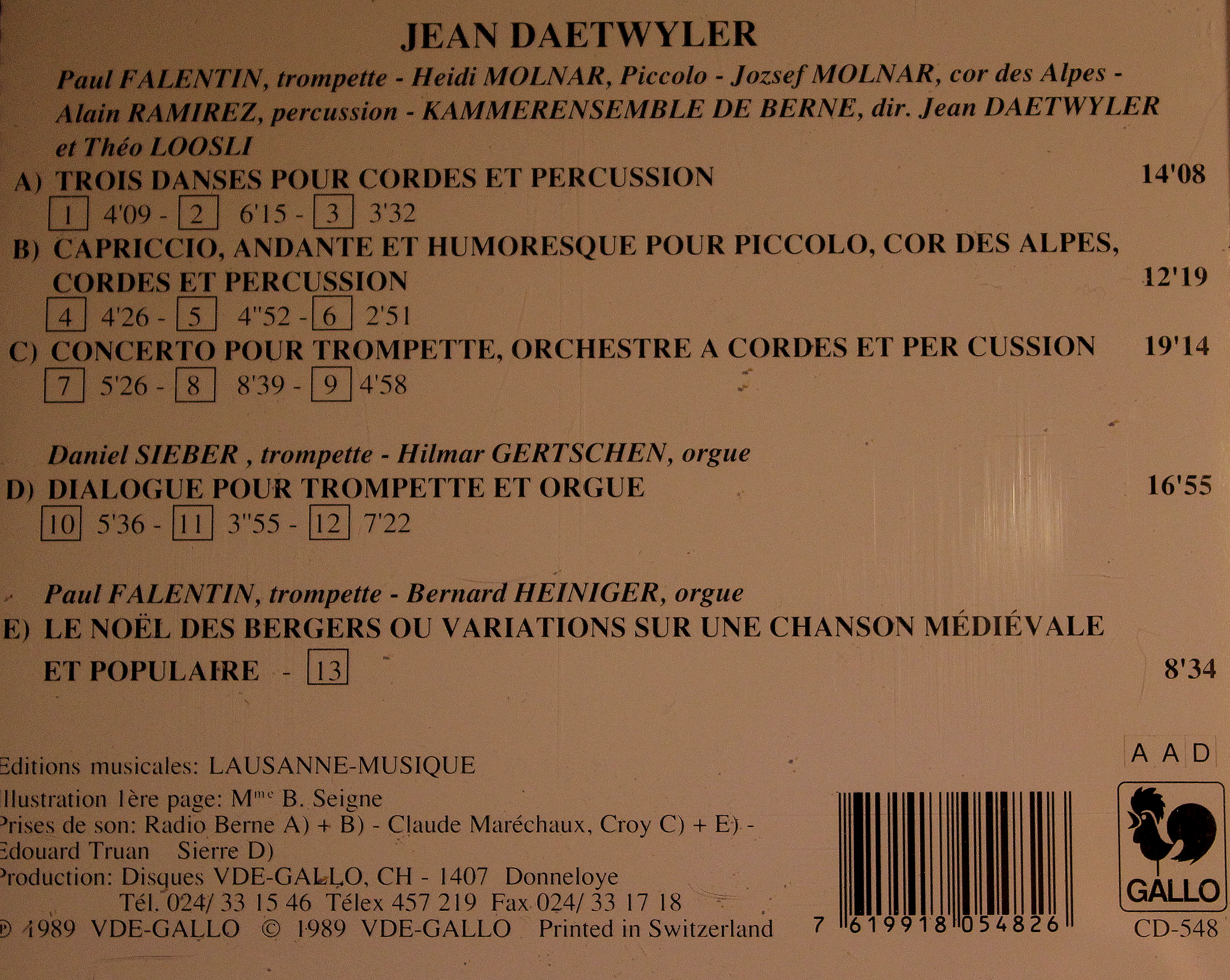

Jean Daetwyler, Pièces pour solistes et orchestre, VDE-Gallo

Eh bien, soit, afin de dissimuler notre inculture, faisons diversion et reconnaissons-le d’emblée : ni le design extérieur, ni les fautes de frappe apparentes sur la quatrième d’époque en Times New Roman (absence d’espaces fines avant les « : » ; confusion entre les apostrophes de la minute et des secondes sur les parties B et D ; espace en trop, c’est quand même puissant, entre PER et CUSSION, etc.), ni la composition ou les sornettes émaillant le livret (du type « la formation trompette et orgue est rarement employée », p. 7, gâ ?), peut-être du compositeur – on le redoute après une semonce aussi prétentieuse – mais non signé, n’émargent dans la catégorie des produits que l’on pourrait désigner, ne serait-ce que pour faire caguer les féministes stupides, sexy. En revanche, le projet de découvrir Jean Daetwyler (1907-1994), un compositeur et chef d’orchestre que notre ignorance crasse et franchouillarde tenait sous son boisseau, dans un programme varié dirigé pour partie – sans précision – par le compositeur en personne, voilà qui donne assez envie pour oublier promptement le packaging vintage, comme qu’on dit en bon français hexagonal.

Le disque débute par les Trois danses pour cordes et percussion (les masques, la mort et les bergers dans la montagne, 14’). La Première danse se jette dans la bataille avec des cordes d’abord à l’unisson et des tambours en soutien tonique. Un premier break autour de triolets laisse augurer d’une harmonie plus riche. Timbale discrète et wood-blocks aiguillonnent les musiciens à cordes. La chaleureuse prise de son de la radio de Berne peine hélas à restituer l’ensemble des interventions d’Alain Ramirez, seul percussionniste nommé, quand les violons jouent en tutti. Tant pis : après le passage moins vif, la partie A revient sur le devant de la scène pour secouer avec force le taedium vitae que seule notre volonté de nous accrocher au « larvatus prodeo » socialisant nous permet de vaincre… en apparence.