Jean Guillou, Flûte de Pan et orgue, Augure

Deux flûtes de Pan face-à-face : l’orgue et la (vraie) flûte de Pan sont au programme de ce dixième et, au moins provisoirement, dernier épisode de notre saga guilloutique, puisque dernier des dix disques qui nous furent confiés ! Il s’agit d’un volume enregistré en 2014 et clairement non-indiqué, évitons les chocs auditifs, aux amateurs d’El Condor pasa ou autres boulets pour noyer Titanic.

Deux flûtes de Pan face-à-face : l’orgue et la (vraie) flûte de Pan sont au programme de ce dixième et, au moins provisoirement, dernier épisode de notre saga guilloutique, puisque dernier des dix disques qui nous furent confiés ! Il s’agit d’un volume enregistré en 2014 et clairement non-indiqué, évitons les chocs auditifs, aux amateurs d’El Condor pasa ou autres boulets pour noyer Titanic.

Le Neuvième colloque (2008, 15’), écrit sur mesure pour Ulrich Herkenhoff, dévoile des jeux de fonds qu’un cromorne vient secouer. La flûte de Pan s’éveille et lui répond en imitation, sans hésiter à tester de multiples sortes d’attaque et de tenue. À cet effet miroir succède une autonomisation des discours au cours de laquelle chaque instrument tâche de prendre sinon l’ascendant, du moins l’initiative. L’orgue en petit plenum, rythmé par des attaques pointues si guilloutiques, ne parvient pas à contrôler son interlocuteur, dont les effets en fondu (4’45), loin de paresser, paraissent, pfff, associer ironie, précision et volubilité lors de péroraisons suraiguës (5’26). Cette insolence a le don d’enflammer l’orgue, dont les grognements n’impressionnent pas le flûtiste, remarquablement capté par Paolo Guerini pour Classica dal Vivo. Les frustrations s’époumonent au mitan de l’œuvre : martèlement de l’orgue, gammes ascendantes et glissendi descendants de la flûte soulignent la tension qu’avivent les suraigus de la flûte et les questions posés par des microsilences gorgés de résonance. L’orgue a beau envahir l’église en solo (10’45), à peine s’est-il tu, rev’là la souris-flûte qui profite de la réverbération pour danser. Le retour du chat-orgue voit les rôles s’inverser – c’est désormais l’orgue qui court après la flûte. Celle-ci signe son triomphe dans une cadence virtuose et virevoltante où l’orgue peut seulement constater les dégâts dans ce que l’on appellera, pour les spécialistes qui nous lisent – que les autres nous pardonnent –, un gros POUËT de fin d’discussion.

La Seconde fantaisie de Wolfgang Amadeus Mozart (10’) est l’une des quelques pièces écrites par Mozart pour un petit orgue – elle est donc jouée sans flûte de Pan. Elle s’ouvre sur un Allegro parfois pris Maestoso et, ici, dynamité par un organiste survolté soucieux d’époumoner son instrument en ouverture. La fugue réduit le volume sonore de la registration, mais ni la vitesse ni la variété des timbres dont les réponses en coucou. C’est l’occasion de profiter de l’ampleur et de la spatialisation chère au musicien-facteur – on regrette par principe que le détail de cet instrument Bonato-Klais de 4 claviers ne soit pas inclus. L’instrument est-il trop riche pour l’église, ou la captation n’était-elle pas assez précise ? Il est souvent difficile de discerner le détail de la polyphonie, estompée dans un brouhaha qui ne rend pas justice des exigences de la pièce (tempo allant, réponses à quatre voix, trilles à foison – voir par ex. autour d’1’42…). À en croire mon système audio, les jeux graves utilisés pour l’Andante ne sont pas beaucoup plus lisibles ; d’autant que Jean Guillou privilégie l’énergie à la joliesse, ne laissant donc pas le temps au son de s’estomper dans une acoustique apparemment trop généreuse pour la pièce. Souci du détail aidant, deux anches, avec ou sans tremblant, ne se partagent pas moins les soli. On apprécie sinon la beauté des sonorités, du moins le soin apporté à la registration ainsi que la précision des attaques et liaisons. Le retour du mouvement liminaire et du plenum sied mieux à l’instrument, car l’éclat des aigus et la pulsation de la pédale aident un peu à dissiper le brouillard dû à la résonance. En bref, une performance impressionnante mais dont le souffle ébouriffant est quelque peu gâché – autant que nous en puissions juger – par une restitution médiocre.

Le Concerto pour flûte d’après Johann Sebastian Bach (13’) est un remix de remix de remix. Étape 1, Bach écrit un Concerto pour flûte en Do. Étape 2, il en fait une Sonate pour flûte en La (la BWV 1032, incomplète). Étape 3, en 1972, Wilhelm Mohr retransforme cette version en Concerto pour flûte en Do. Le Vivace liminaire déploie une ligne mélodieuse où la flûte dialogue élégamment avec l’orgue. Le tempo allant n’empêche pas les musiciens de veiller à la netteté des attaques – seul un snob pointera çà et là quelques confusions et précipitations, comme autour de 3’29, piste 3, où la flûte manque de trébucher tant il y a de notes à jouer. Malgré de nombreux décalages (deux ex. parmi d’autres : premier temps des deux premières mesures, et passage autour de 1’26, piste 4…) le Largo e dolce, devenu Cantabile, se déploie avec la solennité requise ; selon son goût, on louera ou déplorera alors l’usage immodéré du vibrato par le soliste. Un Allegro très allègre et joyeusement ternaire lance les deux compères dans une farandole si folle que même ses irrégularités (1’51, piste 5, par ex.) ou les « duretez » tonifiantes (3’43) renforcent l’impression d’une danse où le guilleret et l’enfantin chahutent innocemment… surtout quand on n’est pas les interprètes vigoureux dont la mission est de feindre de ne jamais s’essouffler !

Scènes d’enfant (1974, 20’), grande œuvre en treize mouvements enchaînés pour orgue seul, se distingue d’Enfantines (2012) par sa volonté de dépeindre l’enfance comme creuset des « vertus positives et négatives » de l’homme en devenir. L’enfance ici convoquée est à la fois « angélique et diabolique » – non pas tour à tour mais dans la simultanéité des possibles. (Non, c’est pas très clair, mais l’enfance est-elle très claire elle-même ? Alors ça va, quoi.) Des pointillés flûtés dessinent un premier chemin que sillonne une anche balisée par une cellule rythmique persistante. Des accords nasaux distillent un sentiment d’inquiétude sur un beat entêtant. La registration s’amplifie, ondulant entre brefs pleins jeux et contrastes aigus/graves. Un coucou passe la tête dans un monde qui semble à la fois pétillant et déglingué. Grondements graves, crescendi inaboutis et brefs récits d’anches se succèdent par fragments, pulsés par des notes, des accords ou des motifs répétés, parfois prompts à se perdre dans les profondeurs de l’orgue avant de ressurgir, survoltés. La succession d’événements ne dissout jamais la pulsation que matérialisent les battements par paquets de six apparaissant à la pédale ou les accords manuels, par deux ou sur chaque temps. Bref, ça gronde, ça grouille, disons : ça grouillonde. Le cromorne grave mugit dans sa boîte ; la tierce mineure du coucou refait surface ; une tranquillité intranquille (j’essaye) émerge du silence, façon sous-bois bruissant après la pluie. Des quintes justes frissonnent dans le médium du cromorne tremblant, sur une pédale d’accompagnement en évolution lente et discrète. Des explosions secouent le récit, trop brèves pour dissoudre la logique qui apparaît, alternant dans le désordre soliste de la main droite, les passages rythmiques et la tentation de la déflagration. Au quart d’heure de musique, une tension émerge avec solennité, commentée à plusieurs reprises par une anche à tremblants quasi risible. Cette atmosphère prépare le surgissement du Presto giocoso final. Une marche rageuse et trouée permet de synthétiser les différentes trajectoires sonores jusqu’au tadadam – encore un terme technique, j’en suis marri – qui dissout l’enfance du titre dans l’écho mystérieux de son devenir, en l’espèce la résonance de ce que fut le jeune âge… et la composition, tout à fait palpitante pour qui apprécie la musique narrative, id est celle qui, par ses mutations d’atmosphère et son titre, permet à l’auditeur de se construire un récit.

(Non, la faute d’orthographe sur la piste 9 et la « durée torale », ainsi que les erreurs orthotypo plus que nombreuses, y suis pour rien.)

L’Andante K 315 de Mozart (5’), parfois présenté comme une réécriture plus facile à jouer de l’Adagio du Concerto K 313, ressortit du presque-tube et séduira ceux qui préfèrent la musique mélodique à la fantaisie de Jean Guillou, assurément moins harmonieuse. C’est charmant à souhait : le flûtiste ornemente avec grâce, l’organiste ploum-ploume avec ce qu’il faut de pédale pour guider l’oreille en dépit d’une prise de son qui noie décidément les fonds dans une masse gloubiboulguesque. Pas très important, pour cette fois, l’accompagnateur veillant à sortir les jeux prestants qui vont bien lorsqu’il convient de répondre à son compagnon de balade.

Le disque se conclut sur deux p’tites primes. Au miroir des flûtes (1984, 2’), extrait des Jeux d’orgue (1978) est le premier bis du récital. C’est la réponse de l’organiste, qui joue seul, au flûtiste, puisque « toutes les flûtes et tous les bourdons de huit pieds, avec trémolos » sont convoqués. En dépit d’une mécanique bruyante, la pièce explore paisiblement, sur différentes hauteurs, des sons et des intervalles à la fois proches et distincts. La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy (3’), transcrit par Wolfgang Kiechle… en Sol (et non en Sol bémol), termine le récital sur un bis pour orgue et flûte de Pan ténor. On ne saurait bouder la délicieuse incongruité de ce mégahit, malgré d’apparents décalages entre les musiciens et un goût pour le ritendo anticipé lors du retour du thème « au mouvement » : cette petite douceur est tout à fait savoureuse, et la fin en fade-out est fascinante.

En conclusion, un disque au programme stimulant, qui souffre peut-être d’un enregistrement trop bref (deux jours pour 1 h 10 de musique avec des mastodontes à jouer et deux musiciens à caler : c’est dense !) et pas parfaitement paramétré ; mais un document aussi original qu’estimable – si l’on pouvait en dire autant de tous les disques avec orgue !

En hommage posthume à l’artiste

Tout savoir sur les activités de l’association Augure qui promeut l’œuvre de Jean Guillou : cliquer ici.

Acheter le disque : cliquer ici.

Retrouver les précédentes chroniques des disques de Jean Guillou sur ce site : cliquer sur les liens infra.

Jean Olivet et Jean Dubois, L’Ogresse, 24 janvier 2019

Réentendre Jean Dubois et découvrir un autre Jean : l’affiche proposée par l’Ogresse ce 24 janvier paraît tout à fait pétillante. Assez pour nous aspirer rue des Prairies – rue qu’aucun autochtone interviouvé à la sortie du métro ne connaissait ou, à tout le moins, ne situait avec une marge d’erreur raisonnable. Par chance, un retard adéquat dans le début des débats du débit nous permet d’arriver en avance sur le retard qui eût été vraiment un retard. Bref.

En première partie, Jean Olivet promène sa chanson à l’ancienne avec des airs bonhommes. Sa voix ne néglige pas le vibrato sur moult finales, façon Julos Beaucarne (sans le même accent !). Elle n’hésite pas non plus à explorer avec une certaine adresse les hauteurs de son spectre. Le tour de chant lui-même est parsemé de murmures amoureux (« Je te dirai des mots doux / Je mettrai des baisers dans le creux de ton cou ») et de quelques idées gourmandes, quoique en hommage à Jean Cocteau (« Un souvenir s’est présenté devant ma porte / Il avait froid, il m’a souri / Il était beau dans son habit de feuilles mortes »). Les musiques, souvent mélodieuses, sont parfois balayées par tel ou tel cers intertextuel. Ainsi de cette tramontane de « Comme d’habitude » qui souffle sur « La femme seule » au buffet de la gare de Narbonne – dont le texte évoque bien sûr « Le nouveau big bang » de Maurice Vallet.

Aussi, selon le goût de chacun, goûtera-t-on plus ou moins ce moment paisible, sporadiquement habillé par des contrechants, accompagné de présentations systématiquement vintage (« alors, maintenant, la chanson qui suit, sur un texte de X, ça s’appelle Y », etc.) des introductions annonçant le thème par des lalalas ou des sifflements, des textes parfois sciemment naïfs (du type : « Père Noël, s’il te plaît / S’il te reste du blé / Je suis sag’ comme un grand / J’voudrais un camion blanc » ou « Je t’aimeuh, je t’aimeuh si fort / Que j’en redemandeuh encor »), et une certaine rectitude de ton qui sédimente un personnage doux, oscillant entre mélancolie et rêve de femmes parfois très charnelles – ce plaisir de posséder fût-il confié au fantôme de Charles Aznavour (« Dis-moi que tu m’aimes »). Une reprise toujours aussi sage de « C’est toujours un plaisir » annonce l’entracte et la seconde partie investie par Jean Dubois.

Le zozo, que l’on maintes fois loué sur ces cyberpages, propose de nouveau un récital inattendu. L’on aurait pu s’attendre à ce que, armé de sa guitare comme d’un fusil, il fracasse d’emblée ses chansons les plus efficaces pour secouer l’Ogresse. Or, il arrive en toute humilité, guitare acoustique discrète et non-microphone. Les mots se détachent, les notes sont rares, faisant écho aux paroles : « Si tout n’est pas parlé, y a des gestes qui disent. » Ce nonobstant, la patte duboisique (?), associant swing et texte, ne tarde pas à embraser ces vers chorégraphiés sur les pointes.

En effet, en quelques minutes, l’artiste a esquissé ce qui sera la spécificité de ce récital : un tour de chant intimiste, sur mesure pour un public qui, en grande partie, ignore les fredonneries de Jean le Second, et à qui ledit Jean le Second veut présenter son travail plus par l’esprit et le caractère que par l’hymne immédiat. En témoigne le titre suivant où l’ex lance à son ex : « Amour, courage ! Vis comme il te plaît. » Tant la liberté, symbolisée par le tournoiement d’un rythme ternaire, que l’étrangeté – au sens fort – de l’héroïne font miroir de (ça ne veut rien dire, mais j’aime bien) l’originalité du chanteur qu’il est une joie de connaître. La chanson la plus oxymorique du répertoire (« Splash ») remet l’église au milieu du village et souligne le savoir-faire et l’efficacité de l’ACI. Aussitôt, l’artiste, pas dupe de ses savoureuses facilités, propose un pas de côté avec « The Man in me » de son cher Bob Dylan où, précisément, « l’homme en moi se cachera parfois pour n’être pas vu / Juste parce qu’il ne veut pas devenir une machine ».

La substance de ce concert est là, cachée dans l’anglais de l’Américain, loin de la « langue crétine » dénoncée à bon droit par Anne Sylvestre. Jean Dubois a beau afficher des centaines de concerts au compteur, il n’a jamais été une machine. Chaque prestation s’adapte au lieu et au projet – c’est pourquoi retourner l’applaudir n’est pas une simple preuve de reconnaissance pour un artiste allant volontiers applaudir ses pairs ou un signe inquiétant de fanitude : Jean Dubois reconfigure sans cesse son show, ha-ha, en fonction des circonstances et ce, « just because he doesn’t want to turn into some machine ».

« La Belle Indienne » associe de nouveau la question amoureuse aux problématiques créatrices. En fusionnant l’oxymoron goldmannien de « l’intime étrangère », cette fille venue se perdre dans un monde étrange et étranger, Jean Dubois pose la question de l’amoureux comme du créateur, questionnant « juste pour savoir / si j’ai bien tort d’y avoir cru ». Un poème musiqué de Jean Olivet plus tard, où l’on « crève de vivre, est-ce que ça va comm’ ça ? », il est l’heure d’envoyer le joyeux tube qui, au nom des filles, interpelle « le poète qui nous observe les seins / le nez en l’air, le cœur en éventail » : « Si tu me trouv’ à ton goût, Marguerite / Laiss’ pas ta place à une autre / Comm’ dans les pomm’, il faut pas qu’tu hésites : / avanc’ la bouche et croque ! »

Tout ne se peut terminer sans que le chanteur n’évoque sa passion pour les danses que d’aucuns jugeraient surannées, toujours sous l’ombre de l’amour… puis sa reconnaissance envers « les lâches, les vicieux, les hypocrit’s et les méchants » que l’« on oublie presque toujours dans les remerciements » alors que, sans leurs coups tordus, « on n’aurait jamais pris la voie qui, justement, nous a réussi ! » Puisque l’on n’arrive à rien tout seul – « il faut toujours quelqu’un pour nous en empêcher » –, saluons le talent sinon solitaire, du moins étrangement pas assez populaire, de Jean Dubois, le barde qui, souvent dans les sous-sols de la Chanson Française, celle qui pue le pignon donc le pognon sur rue, trace sa voie, avec « e » ou « x », à la fois revigorante sans être youp-la-boum, pensée sans être intellichiante, énergique sans rejeter notre sombritude, comme l’allégorie d’une vie qui, sur scène ou ailleurs, se serait nimbée de la seule mélancolie ironique qui tienne – celle qui rend joyeux autrui et permet à soi de survivre à la vie machinale.

As-tu deux secondes ?

Hélas, il y a Jul. Ouf, il reste surtout Julien Pauline, que Jann Halexander interprète ce jour, avec moi-même-je au piano.

Aux tubes indémodés que fredonnait l’interprète (« As-tu deux minutes ? », « Ah que l’hiver », « L’âme à la tendresse »…) se mêleront des quasi raretés comme « L’étranger », des chansons qui résonnent avec la femme des Gémeaux (« Dis-moi, Pauline ») et des titres de Mr Jann Halexander en personne, associant hymnes désormais fédérateurs, comme « C’était à Port-Gentil », et créations peu chantées sur scène (« L’abduction »). Bref, un tour de chant varié, tour à tour drôle, prenant, secouant, inattendu, et toujours vivant – mais en meilleure forme que l’autre ex-grand chanteur toujours vivant.

Les dernières places sont à saisir d’urgence ici… même si, une semaine après, nous le professons avec force : la vie, elle, n’est toujours pas à vendre !

… et le froid fut défait

Soyons précis : certains artistes du festival Komm, Bach!, découvrant le plaisir du concert en plein air d’intérieur (ceux qui jouent dans des p’tites églises l’hiver savent de quoi cause cet oxymoron), explosent en vol sur l’air du « Si tu me réinvites, c’est quand il fait chaud ». Emmanuelle Isenmann, déjà ouïe tantôt en l’église Saint-André de l’Europe pour un récital qui remua et enthousiasma ses nombreux auditeurs, avait, elle, imposé ses conditions comme toute soprano que l’on respecte : « Reprogramme-moi en hiver, s’il te plaît, je pars début février pour une tournée en Sibérie, je serai hyper au point. »

Donc, juste avant son départ pour les grands lacs gelés, elle est venue regoûter aux conditions extrêmes de Saint-André-en-janvier. Seule précaution, elle a demandé au grantorganiss, Jorris Sauquet de sécuriser ses volutes vocales. Sur le principe, on n’a pas protesté : après tout, c’est lui qui va l’envelopper le samedi 16 février, à 20 h, pour leur duo fracassant. Donc, la première répétition du récital a pris place ce 23 janvier.

Le principe saint-andréique voulant que ce qui se passe à la tribune reste à la tribune, nous n’en dirons rien. Mais, pour ne point décevoir nos lecteurs, nous y avons volé une musiquette soufflée en fin de répétition, quand les artistes sont réputés être bien fatigués… et que le « groupe de louange » censé arriver une heure après te fait sentir que, sur l’échelle de l’art, le méchant piano en plastique sera toujours préférable dans une église à cette quantité négligeable qu’est la musique avec orgue. Du coup, on a capté au plus vite et mal ce que l’on a pu – pas grave : la vraie version du samedi 16 février, 20 h, vous y serez et savez que ce sera, juste, popopopopo. Et avec le sourire en prime.

Gaspard Dehaene, Schubert et plus, Institut Goethe, 22 janvier 2019

Il n’est pas de juste critique, faut-il espérer ; et celle qui suit, ambivalente, est triplement biaisée, nous nous en expliquerons. Meanwhile, un programme copieux nous attend, eût-il été allégé depuis le copié-collé du programme actuellement tourné par l’artiste pour promouvoir son disque (le commentaire glissé dans la feuille distribuée au public porte trace de ce raccourcissement tardif – on le peut retrouver ici, par exemple, pour le concert du 6 novembre 2018).

Le bal s’ouvre par la grande Sonate D959 en La de Franz Schubert – la dernière avant le trépas (compter une quarantaine de minutes). L’Allegro est pris sans euphorie, avec un souci évident de clarté : très peu de pédale de sustain et des attaques franches qui sonnent plus comme du pianoforte que comme un grand piano de concert – ce qui est loin d’être absurde pour du Schubert. L’acoustique sèche de l’auditorium accentue cette forme d’ascétisme rigoureux, qui a son revers : à l’auditeur de chercher à se laisser séduire. Il est évident que Gaspard Dehaene (prononcer « De Hane », la famille y tient) est venu jouer de la musique, pas proposer une danse du ventre pour spectateur ronronnant. Pour preuve, l’Andantino qui suit paraît pris à un tempo rrrredoutablement lent. Certes, cela en accentue le naturel dolent, mais la magie des harmonies auréolant des lignes mélodiques claires résiste-t-elle à cette rectitude qui privilégie le texte au sentiment ? Ce sera, nul n’en doute, affaire de goût.

Oui, le goût, voilà bien la question. La technique, elle, est indiscutable. Pas seulement dans les traits du Scherzo ; tout autant dans la capacité de l’interprète à y caractériser, grâce à la sûreté de ses doigts et à sa familiarité avec la pièce, les différentes atmosphères évoquées par le compositeur. Aussi la vertu de cette exécution est-elle, a minima, de placer le spectateur devant sa subjectivité : cette musique, rendue à la pointe sèche, est-elle valorisation d’un texte qui se suffit à lui-même ou raideur compatible avec l’admiration de la performance mais pas avec l’émotion de l’auditeur ? Admettons que, lors de l’Allegretto final, nous avons choisi notre camp : ce thème-et-variations est enlevé avec science, mais il sonne à nos esgourdes benoîtes trop raide et scolaire – trop pur, peut-être – pour nous toucher.

Une composition de Rodolphe Bruneau-Boulmier, « producteur sur France-Mu » et auditeur de France-Cu, se faufile dans le programme. Formellement et intellectuellement (elle reprend le titre d’un roman du grand-père gaspardien) dédiée au pianiste, « Quand la terre fait naufrage » articule autour d’un médium charnu des graves grondants ou des aigus festonnants. Entre consonance bienséante et dissonance percussive, elle revendique une suggestivité très maritime et ne manque pas de sens narratif, même si, comme toute œuvre, elle pourra paraître manquer de personnalité et de puissance en dépit de son chatoiement.

Le bal s’achève en trombe avec la Rhapsodie espagnole de Franz Liszt. Par contraste avec l’ambiance éthérée de « Quand la terre fait naufrage », cette poursuite pour virtuose roué paraît plus énergique. Toutefois, Gaspard Dehaene y maintient sa ligne de conduite, ce que l’on ne saurait lui reprocher, hélas ! La pièce est donc très bien jouée, en dépit des mille – euphémisme – difficultés qui la hérissent. Partant, les lamentations du snob qui se prend pour un pseudocritique ressortent, car l’hurluberlu concède que cela est de belle facture technique, mais s’époumone sur l’air du : « Tu nous a présenté Liszt comme une rock star qui faisait tomber les minettes, OK ? Ben, elle est où, l’ivresse de la rock star ? Elle est où, la putain de folie d’un motherfucker de guitar hero ? Pourquoi on entend plus la battue de Graeme Allwright que le groove de Steve Vai, bon sang ? » Les deux bis proposés – la Mélodie hongroise de Franz Schubert et un lied du zozo remixé par Franz Liszt – sont d’autant plus rageants qu’ils semblent, eux, frémir davantage sous les doigts d’un interprète que l’on aime imaginer enfin un peu plus libéré.

En conclusion, non, il n’est pas de juste critique. Celle-ci l’illustre pour trois raisons. Pas parce qu’elle est plus admirative d’une technique qu’enthousiasmée par une prestation artistique – il nous est arrivé d’avouer, immodeste et navré, une déception plus franche avec presque moins de circonvolutions. Plutôt pour les motifs suivants.

- Premièrement, en termes de proportion, si elle était juste, notre critique devrait essentiellement s’extasier sur le savoir-jouer et le style très personnel de l’encore-jeune artiste plutôt que de le morigéner pour avoir su si tôt forger ce qui semble être sa touche, celle-ci ne nous convainquît-elle pas complètement… mais, alors, elle ne serait pas aussi honnête qu’en étant moins juste, bref.

- Deuxièmement, le risque du cliché est patent : le style que nous affirmons avoir entendu correspond à l’apparence physique de l’artiste, guère porté sur la loufoquerie ou le show-off. Dès lors, ne nous sommes-nous pas laissé submerger par une forme de surdité visuelle, sur l’air du « Laisse-moi te regarder, je te dirai comment tu joues » ?

- Troisièmement, n’avons-nous pas laissé notre fatigue écouter à notre place, la lassitude précédant le concert nous poussant à pointer, en dépit des qualités digitales, un manque de fougue, d’émotion et d’élan qui, au fond, serait le nôtre ?

Nous en acceptons l’augure, même si je sais toujours pas le sens précis de cette expression. Quoi qu’il en soit, nous n’avons surtout point prétendu être objectif. À peine tâcher de rédiger cette notule le plus justement possible… tout en sachant qu’il n’est pas de juste critique, blablabla taratata tsoin-tsoin (en gros, hein).

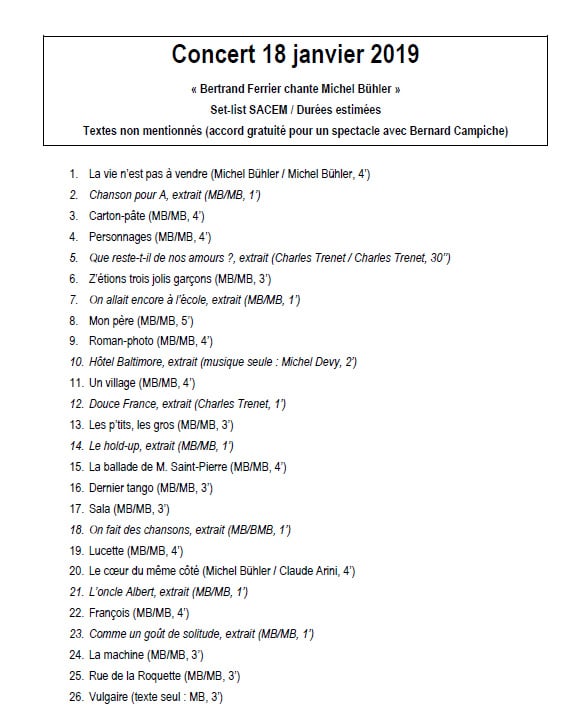

50 ans de chanson bühlérienne : la fête, Théâtre Atelier du Verbe, 18 janvier 2019

Alors on va être pulsatoire et stipulant : ce vendredi soir-là était un (bien) portant. Devant un théâtre archicomble – oui, de quarante places, mais bref –, il se fêtait les cinquante ans de chansons de M. Michel Bühler via un récital avec piano-voix-arrangements-mise en scène, basson-cor anglais-hautbois, trompette-baryton et récitant-haute-contre. Et des guest stars de luxe, a minima.

- Jacques Bon. Photo : Rozenn Douerin.

- Fabrice Dupray. Photo Rozenn Douerin.

- Michaël Koné. Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

Mais pas que des invités vedettes, attention. Aussi des zozos qui ont mouillé leur motivation pour s’exfiltrer de la vraie vie, celle qui rapporte du pèze et suscite l’admiration des proches, pour se produire dans un petit théâtre afin de propulser des chansons même pas qu’elles passent à la télé française, cette conne. Tout à fait, des losers. Y a que ça, pour accompagner Bertrand Ferrier, chanson connue – ô humour ! Mais, mârde, des losers comme tous les winners se réjouiraient d’avoir de leur côté.

Des losers comme Jann Halexander, THE chanteur franco-gabonais, spécialiste du fredonnement cabaret, de la variété engagée, du pas de côté, capable de dire : « OK, on fait cette soirée, je m’occupe de trouver un théâtre, je produis, tu t’occupes de l’artistique » quand tant d’autres auraient dit : « Tu viens d’faire un disque très beau, avec des chansons à tomber ? Pas d’pot, j’viens d’engager Duteil ! » Du coup, en son hommage et pour ouvrir au max notre public, on a proposé un spectacle hyper commercial. Genre qui touche tout l’monde. Aussi bien les p’tits qu’les gros, c’est dire.

Mais on est allés au-delà. Sans honte, en sus. On a accepté de faire de la chanson internationale. Pis, de la chanson en anglais. Comme elle était signée d’un Suisse, a priori, ça passe. Mais on s’méfiait quand même, quoi que cela nous valorisât vachement. Ou parce que cela nous valorisait vachement, va savoir.

Après, les beaux esprits diront : « C’était perfectible. On eût pu, etc. » Pour une fois, on est d’accord avec eux. Genre, cent pour cent. Mais, pour une première, sans sub’, sans résidence, sans financement, on est fiers d’avoir, grâce au prod’ et au public, pu proposer une esquisse partielle, partiale mais joyeuse, de fête à Bübü.

D’autant que les figures canoniques étaient là. Madame A, la muse désormais éternelle de Monsieur B. Claude A., le compositeur de la plus belle marche chromatique de toute l’œuvre de Michel B. Et, donc, Michel B. Putain, merde, Michel B. Le mec que j’entends depuis 41 ans, que j’écoute depuis moins, que je chante depuis encore moins, mais qui prend le risque de perdre une soirée en bonne compagnie pour se perdre dans un théâtre de quasi carton-pââââteuh. Just, you know, wow.

T’essayes d’être sérieux, strict, généreux. Genre « tout est normal, je te dis tout est normal » alors que, en fait, po, popo, popopo, po. Bien sûr, tu n’en laisses rien paraître, parce que les collègues bossent comme des oufs. Sauf qu’ils savent bien, eux. Et, en plus, au fond, on s’en fout, de nos p’tites personnes, surtout quand Michel Bühler propose de chanter « Rue de la Roquette » avec son vieux complice.

- Michel Bühler. Photo : Rozenn Douerin.

- Michel Bühler et Claude Arini. Photo : Rozenn Douerin.

Soirée folle. Qui plus est en compagnie d’un des plus grands chanteurs français méconnus, dont on attend sans doute qu’il crève pour le jouer en symphonique du côté des Pays-de-la-Loire, mais puissiez-vous attendre longtemps, charognards. Merci à chacun qui se put déplacer jusqu’au-delà du métro Gaité, dont les chanteurs Tita Nzebi, c’est la classe, et mister Jean Dubois, qu’habite une fenêtre sur Paris et qui sait combien les gens, notamment les Gens Importants Qui Savent sont ridiculement petits. Car, en résumé, grâce aux musiciens hypermotivés ; grâce à Michel Bühler et à son entourage, éditeur compris ; grâce à Claude Arini et à chacun de ceux qui crurent bon de claquer 13 € pour cette soirée, nous fîmes ce que nous pûmes : passer un putain de moment ensemble.

Merci, merci, merci.

- La mimine de Monique Hottier, à la régie lumière. Photo : Rozenn Douerin.

- Jean Dubois. Photo : Bertrand Ferrier.

La vérité sur Domenico Severin

Au début, c’était simple : « Grimpe et vois ce que fabrique le facteur italien venu accorder l’orgue pour le concert de Domenico Severin, avec l’accord, ha-ha, du titulaire de l’entretien, Mr Yves Fossaert from the Manufacture Yves Fossaert. » Donc je grimpai – c’est un vertige à ma hauteur, si j’puis dire.

Bon ben, une fois dans la bête, comme les restaurateurs fossaertiques ont comblé les trous qui faisaient flipper tout l’monde, c’est toujours sympa, hein. Genre : oh, y a des tuyaux ! Et de la lumière ! Carrément génial !

Et y a d’la lumière à travers ! Oui, d’accord, je suis le pire photographe de l’interstellarité, mais je dois pouvoir montrer la lumière, non ? Si. Voilà. C’est ce qu’il me semblait. Et j’aimerais que, à ma mort, on rappelât que Bertrand Ferrier fut le zozo qui, à travers les fûts, aka les tuyaux d’orgue, symboliquement mais pas que, montra la lumière. Si vous pleurez pas là, franchement, belle bande d’hypocrites vous fûtes.

Surtout que, soit, présentement, c’est moi qui prends des photos de brun. Mais imaginez que quelqu’un prenne de belles photos, avec un vrai appareil, un vrai savoir-faire et une sacrée post-prod, voire un orgue encore plus popopo, mazette. Ben, peut-être vous trouveriez ça spectaculaire. Alors que moi, mon souci fut tout autre, peste et bigre.

Oh, jusqu’à présent, ma visite dans les entrailles du Monstre sentait le zouk et la soukouss. C’était pomme, pet, deupe. Y avait de l’émotion et de l’émerveillement. J’aurais même, tant pis pour ceux que je vais choquer, pu écrire un manuel pour les CM2, si je dois être honnête. Pis : j’aurais pu co-construire un projet de sensibilisation culturelle et transversale avec un groupe-classe de pré-sachants issus de milieux pluriels sis dans des zones à apprentissage multiple. Nan mais allô, quoi, on va pas se mentir, j’étais chaud. Et soudain, badaboum.

Le monde s’est mis à trembler. À chier. Quelque chose couillait dans le ventilateur du réverbère. J’ai perçu une vibration négative. L’univers est devenu noir et blanc. Et pas dans l’esprit je veux un Oscar je m’appelle Jean Ofthegarden. Ce noir et blanc suintait l’inquiétude. Le : « Et il est où, le facteur vénitien que je t’ai confié, il est où ? » Après, je sais pas ce qu’il s’est passé. Un visage est apparu. J’ai tout jeté : de l’ail, du persil, des fines herbes… Même de la ciboulette qui poussait là, va savoir pourquoi. Forcément, le mec est tombé. J’ai chu sur lui. Je lui ai arraché son visage et j’ai fait le concert à sa place. Quand sa femme et sa fille sont arrivées, j’ai arraché mon visage et j’en ai affublé M.Chien. Right now, nobody knows the trouble I live. Ce sera, donc, notre petit secret.

Certaines n’avaient jamais vu la mer, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 17 janvier 2019

Triple mise en situation

C’est, premièrement, l’histoire, signée Julie Otsuka, d’une double déportation, et ça n’a pas grand-chose à voir avec la Shoah – même si une douche vise, suppute-t-on, autant à évoquer la quête de l’impossible purification qu’à laisser un peu d’ambiguïté. Grâce à Richard Brunel, c’est, deuxièmement, une pièce de théâtre – paraît-il – qui a buzzé au Festival d’Avignon 2018. Et c’est, troisièmement, un spectacle donné à la Manufacture des Œillets d’Ivry-sur-Seine jusqu’au 25 janvier.

Double résumé

La première déportation est une importation. Rejetés par les Blanches et les autres Asiat’, les Jap’ mâles importent des femmes par le truchement d’une marieuse véreuse, promettant aux uns des vierges, aux autres des semblables-à-verge ayant, eux, réussi aux States. À peine descendues du bateau, les nénettes se font troncher bien baiser violer défoncer ça dépend. Puis elles travaillent aux champs. Puis elles vivent le bon vieux racisme blanc de base anti-niakwés, puis le racisme interasiatique. Puis elles sont bonniches et se font parfois engrosser par le patron, moyennant un bifton quand ça s’présente. Puis elles travaillent dans des ateliers de confection. Puis elles enfantent. Puis leurs enfants s’éloignent de leur culture et tentent de s’américaniser. Puis la guerre fait de leurs familles des suspects. Puis elles sont déportées avec leur marmaille. C’est la deuxième déportation, une déportation pour de bon. En conclusion, une Américaine de base raconte son étonnement devant la disparition des braves Jap, le chagrin de ses enfants, avant que le temps ne fasse son œuvre et considère que, le courrier débordant aux portes des pavillons, la mémoire déclare cette destruction américaine hors saison.

Le spectacle simple

Voici donc l’adaptation à succès d’un roman à succès itou, écrit par une obsessionnelle : « Son premier roman, Quand l’empereur était un dieu, raconte l’internement des familles nippo-américaines » ; son deuxième roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer, titre ridicule vu l’original – The Buddha in the Attic –, reprend une partie finalement non incluse dans le premier. D’emblée, une question éclate : s’agit-il d’une adaptation ou de la transposition basique d’un roman ? Nombreux sont les clichés de la TVF (la théâtralisation vite fait) qui maculent cette déclinaison pourtant signée d’un « comédien et metteur en scène de théâtre et d’opéra » (d’où, suppute-t-on, la présence synthétique de Nathalie Dessay, lors d’un long monologue final où on la fait quand même et parler et chanter). Citons-en quatre, à titre d’exemples :

- l’impression, comme le soufflait une lycéenne à l’issue de la représentation, d’avoir assisté pendant deux heures à la « lecture d’un livre audio » ;

- l’inscription physique du livre dans la scénographie (chapitres et sous-chapitres affichés en fond scène) ;

- l’utilisation de techniques dignes d’une mauvaise MJC. Genre la radio qui déverse les nouvelles opportunément ou, pis : « Nos enfants nous demandaient où étaient passés leurs camarades. / L’ENFANT : – Où sont passés nos camarades ? », Seigneur, ten piedad ;

- la quasi absence de moments vraiment dramatiques, où la récitation s’efface au profit des corps, des mouvements et de leur langage propre (exceptons la fin de l’avant-dernier chapitre qui, partant, nourrit plus les regrets qu’elle ne les dissout).

Ajoutons à nos griefs, quelque subjectifs semblassent-ils :

- les incohérences incompréhensibles sans, nous n’en doutons point, formation poussée (pourquoi certaines Japonaises sont-elles jouées par des Japonaises comme Kyoko Takenaka ou la jolie Yuika Hokama – ce n’est pas une insulte, et d’autres servies par des Asiatiques non-nippones ou par, carrément, des Françaises ?) ;

- les bizarreries de la sonorisation inégale ;

- l’apport peu intelligible d’une vidéo remplaçant sporadiquement les actrices en fixant longuement d’autres actrices (ou les mêmes) récitant un texte ou attendant la fin de la séquence ;

- l’utilisation d’un décor associant les topoi du théâtre in, avec les praticables partiels et mobiles, et les clichés qui font opéra moderne (ah ! le tapis de trucs que les acteurs doivent nettoyer à temps, ah ! ah, cette douche qui permet de faire mouiller les filles, façon Huguenots cheap, ah !) ;

- la saturation d’une bande-son omniprésente, soulignant la conscience de l’adaptateur que le texte ainsi propulsé ne suffit pas (toujours Véronique Pestel, même si c’est mal dit : « … et la musique est là pour ne pas qu’on s’ennuie »).

Dans ce contexte, en dépit des efforts louables de la plupart des actrices anonymes (le « nous » l’emporte sur le « je ») et des quelques acteurs réduits à des clichés, on peine à se laisser traverser par une quelconque tension ou compassion artistiquement puissante. En deux heures de temps, c’est quelque peu fâcheux.

En conclusion (nulle)

Ce qui précède explique notre enthousiasme mitigé pour cette nouvelle production programmée au Théâtre des Quartiers d’Ivry – un lieu hyper difficile à trouver mais fort chaleureux quand on y débaroule (super hall d’accueil avec bar accessible et minibanquettes confortables dans la salle, aux places hélas non numérotées)… malgré un « dossier pédagogique » ridicule et une distribution de programmes perfectible (par chance, nous en subtilisâmes un sur une table : pas de programme distribué à l’intérieur – WTF ?). Notons que le récit déroulé devant nous n’est pas inintéressant, utilisât-il la technique bien connue de l’accumulation contradictoire soulignant l’identité (toutes des Japonaises) et la singularité (le « nous » collectif ne saurait masquer les aléas de dame Fortune).

Table du dossier pédagogique (« Tu vas pas leur vendre ça, quand même ! / – T’inquiète, ils n’y verront que du feu, on parie ? »).

Notons en sus que, le jour où nous nous glissâmes dans l’enceinte, un débat avec l’auteur new yorkaise concluait la rencontre. Cette bonne idée en cachait une mauvaise : mieux vaut payer un animateur. Pourquoi ? Une intuition, comme ça. Mais ça évitera de laisser la place à un débat débile, du style : « J’adore le cinéma, n’empêche, au niveau théâtre, y a d’autres pièces comme ça ? », ou : « Apparemment, il y avait des actrices japonaises sur scène, c’était fait exprès ? ». Bref, malgré la présence sur scène de deux chiens aussi mimis qu’inutiles, une proposition sérieuse mais curieusement plate car, as far as we’re concerned, peu dramatisée, par paresse ou, préfère-t-on suborodorer, respect paralysant du Texte Original, sur un sujet pourtant rare et susceptible de vibrer d’une émotion tant humaine que politique.

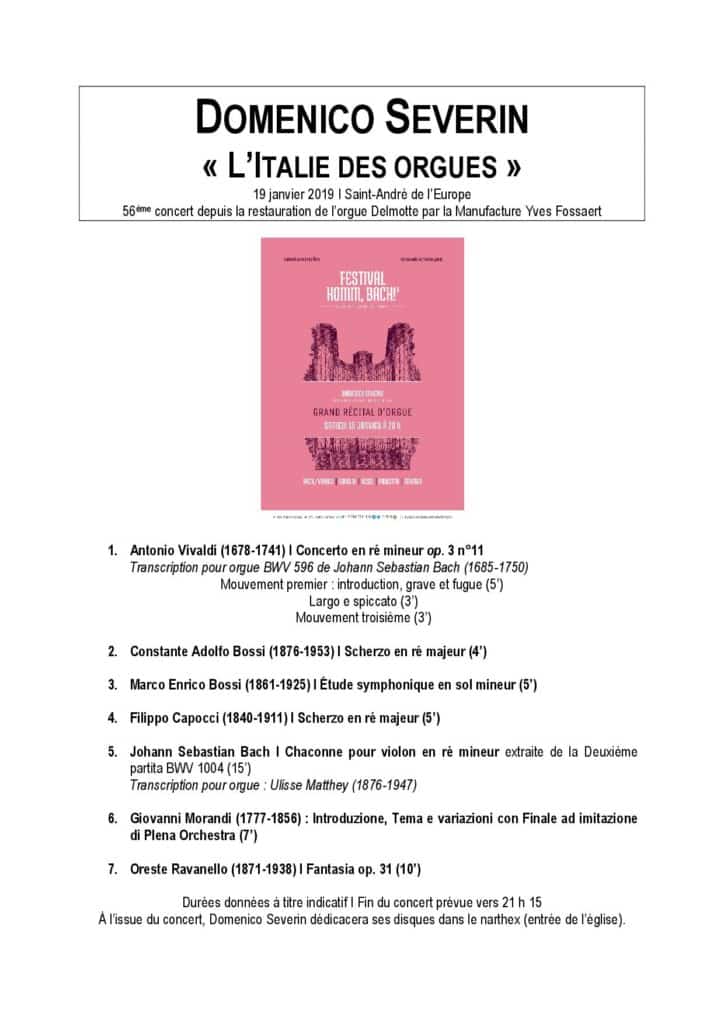

Komm Bach, épisode 56

Parés pour une soirée d’hiver qui dépote ? Plongez dans le monde suritalien et tout aussi survitaminé de Domenico Severin, il virtuoso importé ce soir depuis Meaux jusqu’à Saint-André de l’Europe.

Pour un concert pied au pédalier, venez accrocher vos ceintures et laissez-vous subjuguer par de la musique qui sonne, sonne, sonne… et une technique à couper le souffle, à admirer gracieusement sur grantécran sous les doigts de l’artiste Komm, Bach! du soir.

Pour les curieux, voici l’programme. Pour les gourmands, rendez-vous aussi après le concert pour rencontrer de vifs yeux le musicien, qui dédicacera ses disques à qui-n’en-veut. On vous attend presque déjà pour la fête des esgourdes à la sauce italienne !