Ensemble Sylène, Pergolèse and more, Saint-André de l’Europe, 24 novembre 2018

Bruno Allen (théorbe), Xavier Barloy (violone), Gilles Murawiec (viole de gambe), Iori Hayashi (clavecin), Laurent Valero (flûte à bec), Younyoung Kim et Tatsuya Hatano (violons baroques)… et une partie du public venu en masse. Photo : Bertrand Ferrier.

Précieux est l’ensemble Sylène, qui affiche vingt ans d’exercice au compteur, avec un effectif qui se renouvelle sans cesse. Sur un répertoire baroque que se disputent les experts ultraspécialisés (au moins selon eux) et les amateurs de piètre qualité y voyant une musique plus simple à jouer que la musique écrite ultérieurement, il se propose de fusionner amateurs assumés, professionnels et futurs pro, avec, en dépit de son atavisme italien, une ouverture marquée aux jeunes Asiatiques. Dès lors, l’hétérogénéité des niveaux techniques, atténué par un travail en commun très sensible, constitue le son de ce petit orchestre dont l’aspect non-conventionnel n’effraie pas les curieux. Pour preuve, un quart d’heure avant le début du concert, les programmes prévus par l’ensemble étaient tous distribués alors que les spectateurs continuaient d’affluer – illustrant le succès, bien connu dans le p’tit monde des églises parisiennes, de David Alan-Nihil le compositeur et l’organisateur ultra recherchés (il a récemment été recruté comme programmateur des événements musicaux de Sainte-Marie des Batignolles).

Les compléments

Le programme du jour joue la diversité de l’instrumentarium pour les trois compléments placés au début. Tout commence par une sonate en trio en ré mineur de Georg-Philipp Telemann, TWV42.d7 de son petit nom. Les quatre brefs mouvements sont traités comme autant de miniatures dotées d’une caractéristique propre. Certes, l’on mentirait en prétendant que cette pièce suffit à nous réconcilier avec un compositeur dont la production instrumentale nous semble si peu sapide. Toutefois, par sa brièveté et le soin apporté à son interprétation, elle parvient à impulser une dynamique contrastée qui a son charme pour lancer la fête.

La cinquième sonate pour clavecin seul de Baldassare Galuppi est l’occasion d’entendre à découvert le rythmicien de l’ensemble : le claveciniste Iori Hayashi. Déjà diplômé du CNSM de Lyon, il étudie actuellement au CNSM de Paris. Est-ce son statut d’élève sage, qui colle à son attitude très introvertie, toute en concentration, qui donne l’impression d’un jeu sage, sérieux, impavide ? Cette caractéristique n’en convient pas moins à l’Andante liminaire. L’on apprécie d’autant plus que le claviériste tente de s’encanailler dans l’Allegro, jusqu’à l’ivresse de paquets de notes projetés avec une violence quasi provocante. L’Allegro assai final prolonge cette veine sinon gouailleuse, disons : semi-dégingandée, que l’interprète fait basculer du côté de la musique en agrémentant son travail de respirations pertinentes pour laisser respirer les phrases, fluidifier le discours en dépit du tempo rapide, et profiter de l’acoustique de Saint-André de l’Europe. Le résultat est souriant, quoi que la partition ne nous semble pas de nature à bouleverser l’auditeur, selon le principe paradoxal suivant : fût-elle jouée avec sérieux, une composition charmante ne suffit pas toujours à charmer. Va-t’en comprendre…

Dernier complément, le concerto en la mineur pour flûte à bec, deux violons et basse continue de Nicola Fiorenza attire l’oreille grâce à un Adagio qui ne manque pas de beaux moments, d’autant qu’il est porté par une interprétation bien plus paisible que pesante. Le premier Allegro est rendu avec une légèreté qui rend justice à l’allégresse dont il est censé participer. L’on mentirait si l’on ne mentionnait pas notre étonnement en jugeant – sans doute un défaut de notre oreille – les violonistes baroques, pourtant formés auprès des meilleurs maîtres sévissant à Paris, pas toujours très justes (un effet du froid relatif qui fausserait de fragiles cordes ?). N’empêche, en dépit de notre snobisme de critique improvisé, l’on se délecte des synchronisations dont sont souvent capables les musiciens à l’ouvrage. Le Grave qui suit propose une pause solennelle, assumée sans fard par les trois solistes et leurs accompagnateurs, avant que l’Allegro conclusif n’ouvre un nouveau champ de possibles en alternant conversation entre solistes et moments de tutti.

Gilles Murawiec (viole de gambe), Blandine Bernard et non la Queen Elizabeth (mezzo-contralto), Iori Hayashi (clavecin), Laure Striolo (soprano) et Laurent Valero (alto, cette fois). Photo : Bertrand Ferrier.

Le Stabat mater

Dès le premier épisode du « gros morceau » de ce concert, notre marotte nous reprend : nous croyons percevoir certaines « duretez » des violons. L’entrée en jeu des voix nous rend plus positif – osons une incise en signalant le beau geste qui consiste à faire entrer et demeurer ensemble les chanteuses et les musiciens dès le début du concert ; ce ne sont pas des vedettes qui débaroulent pour éblouir l’assistance pendant que l’on ploum-ploume derrière elles, ce sont des membres d’un ensemble, et cet effet discret de mise en scène le souligne avec élégance. Or, dès leurs premières notes, non seulement soprano et mezzo semblent parfaites pour la circonstance, mais elles sonnent avec complémentarité. C’est l’occasion de constater, une fois de plus, que les expériences diverses, de l’opérette pour Blandine Bernard au rôle-titre de la Traviata pour Laure Striolo, ne sauraient être stigmatisantes et réductrices qu’aux oreilles des sots – ces connaisseurs qui, tout en bêlant pour le vivre-ensemble, plaident pour l’exclusivité chez les musiciens : si t’as chanté l’Opinion publique dans Orphée aux Enfers ou Violetta, tu es souillé à vie et ne peux pas te risquer à pergoléser. Ben si – et toc.

Le « Cuius animam gementem » ouvre un boulevard à Laure Striolo pour rendre, d’une part, la déflagration du glaive qui traverse l’âme de la Vierge mère voyant son fils crucifié, et, d’autre part, le chagrin désespéré que cette vision suscite. L’artiste mêle à sa vigueur lyrique, nécessaire, une retenue qui l’exonère d’un vérisme mélodramatique – lequel serait ici inapproprié. Le « O quam tristis » est un duo où chaque voix a sa mission : à la soprano, les envolées qui expriment la dimension céleste de la Vierge ; à la mezzo, aux graves exceptionnels, la suggestion de la douleur qui rabat Marie vers le pli de sa terrestre condition. Dans le « Quae moerebat », Blandine Bernard prend le pouvoir, tâchant de répondre présente dans la puissance tout en contrôlant son vibrato, avec brio. Objectif : ne pas laisser les paillettes de la technique submerger la gravité du texte, lequel décrit en quelques phrases la douleur et l’impuissance mêlées de la mère du Christ – on n’est pas en train de conter les aventures d’un gai souriceau cherchant une blanche sauce pour accommoder ses noisettes, hein.

Après ce pari, tenu, le « Quis est homo » est un duo qui s’ouvre par une phrase de la soprano, aérienne dans les aigus, impressionnante dans ses tenues au long souffle. La mezzo lui répond avec la même pertinence ; ainsi peut s’engager un vrai duo, appuyé sur deux textes différents. L’un déplore le supplice mystique, l’autre évoque les souffrances terrestres. Une synthèse commune tente de purifier les pêchés (transcendance) humains (immanence) sur la flagellation subie par Jésus. La musique prend ainsi en charge l’association entre les tourments physiques du supplicié et la portée symbolique du supplice. Cette puissante ivresse du sens que le croyant trouve dans le sacrifice d’un dieu trentenaire éclate dans le « Vidit suum dulcem natum ». La soprano y chante le moment où la mère voit le Christ rendre l’esprit. L’impossible fatalisme est esquissé par le choix de Laure Striolo de nuancer plutôt que de tonner afin, subodore-t-on, de mieux exprimer le mystère qui se noue ici.

La première partie du Stabat mater décrivait la douleur de la mère ; la seconde partie adresse une prière à la Vierge de même longueur, soit six numéros. Quoi qu’elles se succèdent, les deux sont intrinsèquement liées et procèdent d’une même logique intestine : c’est par les souffrances, par l’intelligence de ces tortures, par la sympathie au sens grec étymologique, par l’anticipation de notre propre mort grâce à la contemplation de la mort de l’Innocent, que nous pouvons espérer trouver la force de nous adresser à la Vierge, partant d’obtenir qu’elle nous écoute et nous accueille au moment de notre trépas. Aussi le « Eja Mater, fons amoris » place-t-il d’abord la mezzo dans une dynamique vigoureuse (la foi en la source d’amour doit être vive et à la base de tout) avant que les lamentations, irriguant l’espoir par la douleur, ne la conduisent à éclairer sa voix de façon plus sombre. Une fois de plus, Blandine Bernard excelle dans cet exercice tout en subtilité. L’orchestre l’accompagne dans les circonvolutions de la foi qu’elle exprime avec un louable souci de dynamisme, en écho à l’engagement du croyant de compatir, sans faille, avec la mère éplorée. En dépit d’un départ qui aurait pu être plus précis, le célèbre « Fac ut ardeat cor meum » est du velours pour le duo de chanteuses. Elles n’y sont pas pour rien, mais pas pour tout non plus, tant l’écriture de « Giovanni Battista Draghi dit Pergolèse », ainsi que le stipule le programme, est idéale pour des artistes sachant rendre, presque sans jeu de mots, la passion du croyant, id est le désir viscéral d’être enflammé par l’amour du Christ.

Le « Sancta Mater » nous crispe à nouveau à cause des violons à découvert dont l’accord nous re-surprend. Bientôt, la soprano vole à leur secours en ouvrant le duo entre graves (rappelant les souffrances du Christ) et aigus (volonté d’élever son cœur vers le Christ). La mezzo évoque à son tour sa compassion profonde avec la Vierge. Dans un bel ensemble, le duo, dont les couleurs s’associent harmonieusement, pleure la crucifixion. Le « Fac ut portem » amène la mezzo, solennelle et résolue, à exiger de porter la mort du Christ jusqu’à éprouver dans sa chair les souffrances du Christ. L’appel à la stigmatisation est rendu par un engagement des instrumentistes à la hauteur de la chanteuse.

Dans cette sombre perspective, l’« Inflammatus et accensus » tranche car c’est un air joyeux, en duo, évoquant celui qui s’en remet à la croix du Christ pour être « morte proemuniri » (protégé par sa mort). Ainsi la musique rappelle-t-elle que le dolorisme n’est pas une fin en soi, mais un premier pas, d’une exigence aussi folle que nécessaire, vers la félicité éternelle. Séduisantes dans les passages dramatiques, les solistes émeuvent aussi en chantant l’espoir, assises sur un accompagnement qui ne faiblit point et condense avec art le ritendo précédant la dernière note. Cette confiance dans la salvation s’achève en duo et en deux temps : la recommandation de son âme « quando corpus morietur » (quand mon corps mourra), et le « Amen » développé, qui couronne sans épine une interprétation sachant rendre les différentes couleurs d’une partition que l’on a souventes fois ouïe interprétée avec moins de soin et, disons-le, de talent.

Bruno Allen (théorbe), Xavier Barloy (violone), Laure Striolo (soprano sans lunettes), Blandine Bernard (mezzo-contralto), Gilles Murawiec (viole de gambe), Younyoung Kim (violon baroque), Iori Hayashi (clavecin) et Laurent Valero (alto). Photo : Bertrand Ferrier.

La conclusion

Voilà un concert réussi, porté par son projet double (associer pros et amateurs, tout en revendiquant une exigence de haute qualité), par la sûreté de l’ensemble en dépit de quelques minuscules détails propres à tout concert, et par la qualité des non-divas-mais-divas-quand-même portant cette prestation par leur art, leurs singularités et leur complémentarité. Avec jeu de mots, cette foi(s) : bien joué, Sylène !

Afrikan Kabaret, Théâtre-atelier du Verbe, 23 novembre 2018

Ce vendredi 24 novembre, Jann Halexander poursuivait sa série de spectacles 1) atypiques, 2) mensuels, 3) donnés à guichets fermés dans la semi-salle de spectacle parisienne qu’est le Théâtre-atelier du Verbe. Au programme, ce soir, après l’ouverture d’un quart d’heure assuré par Abad Boumsong, poète et performeur camerounais : un « Afrikan Kabaret », incluant des classiques remixés (« Mack-the-Knife », « Youkali », « Les chemins de l’amour »), du golden hit avec du texte dedans (« T’en souviens-tu la Seine »), de la rareté de superstars (« L’Annonciation » de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat), des chansons de la vedette du lieu (« J’aimerais, j’aimerais », « Un poisson dans mon assiette » et le récent « C’était à Port-Gentil », repris en habanera) ainsi qu’une chanson du claviériste du soir (« Tunisies intérieures »).

Le projet était sciemment décontenançant : lieu de spectacle inhabituel, répertoire décalé, projet dramatisé (« dernier concert parisien [de 2018] »). Ce nonobstant – ou donc – le public a blindé la salle, signe de la confiance qu’il fait à l’énergumène franco-gabonais, soucieux de convoquer des mélodies fleur bleue de Francis Poulenc comme des zooms sur, entre autres, la vie sexuelle cachée des députés, les migrants, la nostalgie, la démocratie impossible et l’art de mal accrocher les rideaux roses – ce talent si particulier qu’illustre la photo infra.

L’intérêt, pour l’accompagnateur que j’étais ce soir-là : pouvoir associer chanson et musique. Avec un minimum de répétitions, il s’est agi de mettre en place les arrangements – voire les dérangements, de bricoler une set-list cohérente et aussi seyante que possible, de construire une micromise en espace et de ménager une partie pour la création en direct, indispensable afin d’assurer l’intérêt d’un spectacle par rapport à, disons, l’écoute d’un streaming léché mais synthétique. À titre d’exemple, nous avons choisi de nous appuyer tant sur un clavier en plastique mais qui sonne (soi-disant la scène n’aurait pas supporter le piano à queue que j’avais exigé) et sur le clavier vintage local, en ouverture et en clôture du tour de chant, pour tâcher de tirer le meilleur de chaque outil à disposition.

De ces moments fragiles, évanescents, comme volés au mépris des pharaons en tout genre ou à l’injustice de nos magistrats, ces froussards arrivistes, intouchables incompétents qui blessent notre société, restent les souvenirs du partage, des rires, des désarçonnements (il est joyeux que ce mot semble ne pas avoir d’existence officielle), des rencontres, des découvertes, et de tout ce qui transforme, un instant, nos murs encrassés de fatigue en fenêtres sur des ailleurs déjà là. Et pour le reste, on verra plus tard, si tout va presque bien jusqu’alors.

Paul Goussot, Le Cuirassé Potemkine, Maison de la Radio, 21 novembre 2018

Ce n’est plus une mode, sire, c’est un raz-de-marée : le cinéconcert se développe, ragaillardissant les films muets au son des orgues-pas-de-cinéma – même Komm, Bach! s’y est frotté par le truchement de Noël Hazebroucq en personne. Dans la série programmée par Lionel Avot pour Radio-France, le dernier épisode en date proposait de plonger dans le film de propagande par excellence : Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein, complété côté sons par Paul Goussot à l’orgue de la maison de la Radio.

L’histoire

Sur le cuirassé Potemkine, des marins brimés par la hiérarchie, médecin compris, s’escagassent en constatant que l’on veut leur faire manger de la viande sur laquelle grouillent des vers. Vénère et outré par l’antisémitisme de sa hiérarchie, Vakoulintchouk soulève ses potos ; il est tué. À Odessa, où il est déposé, la foule lui rend hommage et encourage les mutins coquins. Les soldats du tsar, ces salauds, profitent de l’attroupement de la plèbe sur les immenses escaliers pour défourailler à tout-va. Les méchants envoient même une escadre pour réduire à néant ces diables rouges ; mais les soldats fraternisent, et la révolution d’octobre peut presque commencer.

Le concert

La soirée s’ouvre par une présentation du film par Serge Bromberg, judicieusement éclair et claire – même si son utilité, pour quiconque a feuilleté le petit programme offert à l’entrée, n’est pas flagrante. L’on est surtout venu voir avec nos noreilles comment le titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux va dompter l’orgue Gerhard Grenzing inauguré voici quelques années seulement. C’est lui qui ouvre le bal, avant que la bobine digitale n’ajoute l’image au souffle polymorphe de l’instrument.

D’emblée apparaît la première caractéristique de l’artiste – sa modestie qui est aussi maîtrise : point d’effets contrariants, de geste excessive, de dissociation outrancière entre le film et la musique. Paul Goussot assume la dimension fonctionnelle de son rôle, laquelle consiste à accompagner un récit et non à superposer sa créativité ou sa technicité à ce qu’est-ce qu’il s’agit de. La narrativité de son improvisation accompagne ainsi en souplesse le propos du film, tant en synchronisant le son et l’image qu’en calant l’intensité de la musique sur les variations dramatiques proposées par le cinéaste. Si ce souci d’accompagnement le conduit à s’en tenir à un spectre allant du mezzo forte au fortissimo (très rares sont les moments piano), c’est aussi pour mieux valoriser les silences parcimonieux, partant très puissants, qui ponctuent le suspense dramatique final.

Deuxième caractéristique que nous avons cru déceler : une préparation minutieuse, dont témoignent trois indices. Un, une connaissance précise du film, qui enlève à l’improvisation sa spontanéité mais lui octroie une plus juste musicalité. Deux, le recours à des musiques pré-écrites, incluant des intertextes russophones ou bachophiles et des thèmes pré-envisagés – l’artiste, partitions à l’appui, ne s’en cache nullement, improvisant leurs surgissements et leur insertion dans le flux narratif. Trois, une registration préparée avec soin, qui fait la part belle aux ondulants pour rendre avec fluidité l’inquiétude animant toute disruption dans l’ordre préétabli.

Troisième caractéristique : techniquement, le musicien aux allures de gendre sérieux parfait touche sa bille. Certes, sa musique ne frise jamais le mauvais goût, ni dans le surlignement du discours, ni dans une expérimentation sonore refusant les modes les plus consonnants. Cela nous permet d’autant mieux d’apprécier sa science de l’harmonisation (les accords qui accompagnent les thèmes), de la registration (l’art de choisir les jeux donc les claviers qui sont les plus pertinents pour raconter l’histoire) et de la technique (impressionnante semi-fugue accompagnant quasi toute la cinquième partie du film). Le mauvais garçon que nous aimons à paraître parfois eût-il aimé que l’artiste osât exploser plus tôt ? Peut-être. Mais cet effet d’attente rend toute justice à ce feu d’artifice final, qui donne à comprendre que ce qui a précédé était conçu pour concentrer la tension dans la confrontation entre le cuirassé et ses ennemis virtuels que le cinéaste peine à figurer. L’organiste, lui, démontre non seulement qu’il sait jouer, en dépit d’un accord qui ne nous semble pas 100 % nickel si ce concept a une quelconque validité, mais qu’il sait aussi concevoir son improvisation sur la durée (72′) qui lui est proposée… en réservant le solo de la jolie trompette du quatrième clavier pour la fin

La conclusion

Un instrumentiste fin et sans peur affrontant un film iconique mais accessible : la programmation du jour était ma foi joliment troussée.

L’on peut, certes, s’étonner que l’écran soit déroulé pile devant les tuyaux de l’orgue – on a connu salle mieux pensée. L’on peut, soit, estimer que l’acoustique sèche, d’où nous nous trouvons, ne valorise pas à sa juste mesure le travail du jeune zozo à l’ouvrage ce soir. L’on peut, c’est vrai, continuer de dénoncer la vulgarité maladroite du tuyau conduisant à la console mobile, qui aurait gagné à être davantage sous la scène – comme diraient peu ou prou, sans « t », nos amis belges : ce serpent moche sur l’intégralité du jardin à mi-scène, c’est déconné. L’on peut, enfin, parce que la musique n’est presque rien sans un after adapté, trouver répugnant que le demi de bière banale proposé au bar du dernier étage soit limité à 40 cl – on imagine la joie du connard qui a imaginé cette pauvre arnaque des riches. Reste que la soirée a été l’occasion d’applaudir l’un des plus brillants presque-jeunes organistes français dans un exercice qui, à l’évidence, le passionne ; elle a aussi permis de goûter l’association entre un projet culturel grand public (dont témoigne la présence de nombreux scolaires) et un défi musical pensé et maîtrisé ; et elle a assumé, avec succès, son devoir de faire vivre un instrument coûteux et puissant – la Philharmonie, dont la bête paraît si honteusement inutile, restant un bel exemple de dépense scandaleuse de l’argent public, même pour financer, là encore, des facteurs allogènes.

En résumé, ce cinéconcert était souvent fort, et fort prenant le reste du temps. Autant le dire, l’on a hâte de revenir voir le tuyau de la console mobile le 27 février pour ré-écouter le brillant Vincent Genvrin (une critique qui permet de pointer le triplement du prix des billets en un an), artiste Komm, Bach! de surcroît, ce qui est un signe ou presque.

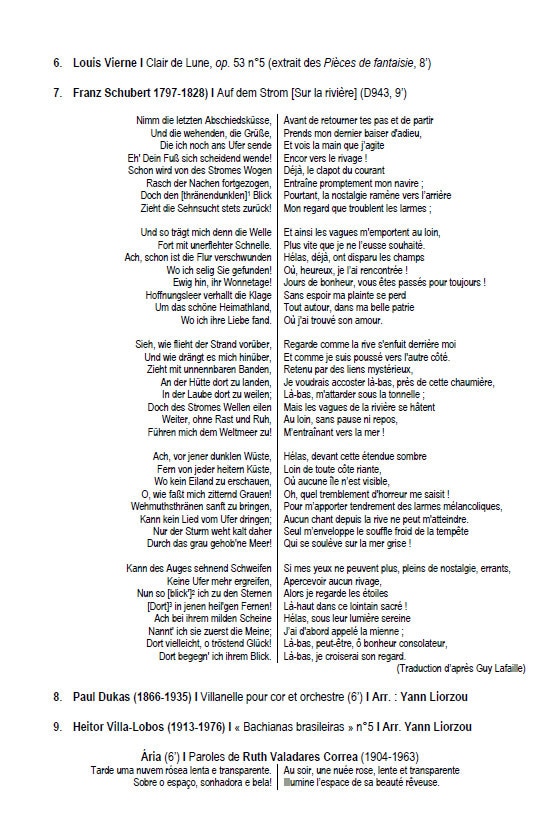

Saint-André de l’Europe, 17 novembre 2018

Après cinquante et un concerts Komm, Bach!, faut l’avouer : on sait qu’il y a des ingrédients plus sexy que d’autres. Par exemple, ce 17 novembre, on avait conscience d’envoyer du bois. Par exemple bis, dans notre saladier, on avait lancé un organiste tout juste descendu, j’ai pas fini ma phrase, de sa tribune de Saint-Honoré-d’Eylau, et aussitôt concentré sur ses partitions digitales, sur la musique et sur ses complices. Car…

… car, avec Yann Liorzou, on avait un tout mimi sapin, mais un sapin sans déco, ça fait bizarre. Alors on a orné l’orgue d’un cor, l’instrument qui sent bon la musique frisson. Pour régler son compte au cor, on avait invité un mec qui fricote avec des big bands quand il ne s’immisce point dans les plus grands orchestres parisiens ou n’enseigne la musique la plus sérieuse du monde au CRD de Yerre ou au conservatoire de Cergy-Pontoise. À ce point, on avait du puissant et du goûtu à la tribune. Mais vous connaissez la maison et son moto (pas sa moto, hein) que je viens de lui infliger : too much is never enough. Par conséquent…

… on a épicé notre plat du jour avec la voix et l’audace de Sandrine Marchina. Non contente d’interpréter en soliste oratorios, opérettes et grands airs de Mozart quand elle ne se glisse pas, avec une modeste gourmandise, dans des chœurs prestigieux, elle a choisi de s’agréger au duo Ogier Jenevein + Yann Liorzou pour un programme pyrotechnique, chanté en allemand (Strauss), portugais (Villa-Lobos), re-allemand (Schubert), français (Vierne)… et latin (Franck). Spectaculaire et gracieux.

Le public nombreux a fait la fête aux vedettes du soir, orgue inclus. C’était chouette. Le prochain concert, comme les cinquante deux précédents, s’annonce néanmoins lui aussi exceptionnel, feat. le maître du clavier Cyprien Katsaris et l’une des jeunes organistes dont le talent et la virtuosité éclaboussent le public à chacune de ses prestations – en témoigne l’émotion des auditeurs de son tout frais concert à Saint-Nicolas, sur la superbe Bête d’Agnès Grall-Menet. N’attendez pas que l’on vous raconte ce récital orgue et piano : comme on dit en anglais, sauvez le rendez-vous. On vous espère d’ores et déjà.

Saint-Augustin, 18 novembre 2018

On m’a dit que j’étais le dernier choix. M’en fiche. Grâce à Christophe Martin-Maëder (et sa femme), l’invitant, à Esther Assuied, la registrante si motivée, à Rozenn Douerin, la photographe-camérawomeune privée, et aux foufous venus ouïr un nobody, ai joué dans des conditions de vedette et sur un orgue wow, souffrît-il par exemple du récit. J’aimerais dire que c’est normal.

J’aimerais.

(Non, toi, l’orgue, derrière, tu as eu ton heure de gloire, laisse-moi crâner avec ma chemise chic et mon neupape qu’on voit preskepo.)

Voilà. Chacun son tour. Na.

Sachant que tout se finit toujours de la même sorte chez les ivrognes parisiens. Aimerais avoir honte, mais au contraire.

Indochine, 16 novembre 2018, AccorHotels Arena

Tu sais que tu es vieux quand on te réinvite à voir Indochine.

Quand tu penses, en 2018, que tu vas voir Indochine à Bercy.

Quand tu tiens, quoi que tu sois souvent debout, à avoir un siège numéroté.

Quand tu constates que « Tiens, c’est pas comme avant », même si c’est juste que la set-list a davantage mélangé titres récents et anciens titres – peut-être pour complaire TMC, qui filme ce soir.

Quand tu as envie de coller au coin Nicola Sirkis à chaque faute de français qu’il tâche de faire passer, à l’instar de tant de clampins, pour une licence poétique (dont le célèbre « Tombera les croix »). À chaque fois qu’il ouvre la bouche, donc, ou tout comme.

Quand tu penses géopolitique au moment où le groupe démontre une fois de plus son consensualisme de rampant en crachant sur Donald Trump – stupidité judicieusement zappée par le diffuseur télé grâce à la réclame.

Quand tu trouves chic, même hors contexte ferroviaire, de recourir au mot « réclame ».

Quand tu vas voir un vieux groupe (en réalité, un vieux chanteur, un concert d’Indochine n’étant plus qu’un concert de Nicola S.).

Quand tu penses que c’est rebelle de ne pas mettre de bouchons auriculaires, comme si tu allais écouter Rammstein or somethin’.

Quand tes anecdotes sur le groupe sont éculées, sans « n », depuis, au moins, 1986.

Quand tout ce que tu sais d’Asia Argento, la compagne du dispensable « Gloria », c’est, si tu as suivi, qu’elle a été violée, qu’elle a violé et qu’elle chante vraiment mal.

Quand on te demande si c’était bien et que, en première intention, tu réponds « La batterie – pas celle de mon téléphone, humour – avait un super son » et, en seconde : « En plus, au retour, on a eu une place assise dans le métro. »

Quand tu dis « Oh, une vieille » d’un air satisfait en apercevant une fan extatique d’au moins 42 ans.

Quand tu as 41 ans, donc.

… et je crois que le message est clair

- Michel Corrette (1707-1795) : Cinquième ton (extraits) (9’)

- Plein Jeu

- Duo

- Basse de trompette

- Tambourin

- Grand jeu

- Danses de la Renaissance (6’)

- My Lady Carey’s Dompe [Lamento pour Dame Carey] (Anonyme)

- Ronde et saltarelle (Tylman Susato, 1551)

- Tant que vivray (d’après Claudin de Sermisy)

- Bransles (Claude Gervaise)

- Robert M. Helmschrott (né en 1938) : Simbolo di pace (12’)

- Wolfgang A. Mozart (1756 – 1791) : Andante en Fa majeur pour orgue mécanique (10’) KV 616

Pause (5′)

- Sigismond Neukomm (1778-1858) : Grande étude n°12 « Un concert sur un lac interrompu par un orage. Grande fantaisie dramatique » (11’)

- Improvisation

Durées données à titre indicatif. Temps total : env. 1 h.

Vibrations en approche

Magnifique concert en vue : de l’orgue, déjà, du cor avec ça et, cerise sur la meringue, une soprano. En sus, un programme varié allant du solennel au multiple, avec du Bach, du Villa-Lobos, du Vierne, du Schubert, du Mozart, du Gounod et du Dukas. Le tout orné d’une entrée libre, d’une sortie tout aussi libre, et d’un écran géant pour suivre le récital comme si vous étiez auprès des artistes.

Rates-tu donc pas ça ! Rendez-vous en l’église Saint-André-de-l’Europe, 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg, Paris 8, métro Place de Clichy ou Europe. Programme ci-d’sous.