Nocturne

Dernière répétition nocturne à Saint-Augustin, avec les grands moyens : une photographe et l’assistante officielle – l’une des meilleures jeunes organistes que je connaisse – à la console. Le luxe le plus basique dans le confort le plus total. Objectif du soir : vérifier les registrations, leur pertinence et leur faisabilité. Oui, il est rare qu’un rganiss ait le privilège de zouker in situ plusieurs fois ; mais quand le curé en donne l’autorisation au co-titulaire et que le co-titulaire te fait toute confiance, ben, tu vas pas te gêner pour en profiter…

Du coup, la photographe inspecte l’endroit avec, en tête, l’obsession du commanditaire : « Che veux des plans de coupe, ha-ha, si, cheveux, coupe, bref, pour illustrer l’article sur cette séance de répétition. » Alors, elle s’exécute, pan.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

Puis elle comprend qu’elle est en danger : la vedette du soir, c’est quand même mesdames les Zorgues, bon sang. Faut pas les oublier. Ben parce que, par ézampe, si elles se vénèrent, ça peut faire un gros, gros ZBOÏNG.

Du coup, on récupère la photographe pour fixer un souvenir de ce moment naïvement exceptionnel. Au début, elle se trompe de direction et oublie que l’on est sur Terre pour construire des fenêtres, pas des murs. Même ouvragés. Même dans un arrondissement parisien chic. Par pure bonté, je m’énerve pas. Ou alors, à la marge, mais très intérieurement, comme pour défier ma zénitude et mon paisibilisme légendaires.

Toutefois, on le comprendra, je recadre la photographe. Disons que, avec beaucoup de respect, etc., je la tuyaute (d’où le respect, sans jeu de mot) sur l’objet de la soirée. Mes efforts de pédagogie, comme qu’on dit chez les pharaons de la Pensée Complexe, payent, comme qu’on dit surtout chez les pharaons de la Pensée Complexe.

Pendant ce temps, nous aussi, on bosse. S’agit de trouver la plus large variété de sons possibles et les enchaînements les plus pertinents pour mettre en valeur les partitions et ce magnifique Cavaillé-Coll… tout en se préparant aux sautes d’humeur du Monstre.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

Pour tâcher d’y parvenir, on va pas se mentir, y a pas trente-six façons : faut essayer, reprendre, tester, rereprendre, modifier, retester, etc. Et trouver une « assistante » qui, non seulement joue mille fois mieux que toi, mais est encore plus au taquet que toi.

Ce qui ne l’empêche pas de se gausser de façon sans doute très insolente, hélas. Incontestablement, elle profite. Un organiste sans combinateur-tourneur de page, c’est encore moins grand-chose qu’avec. Aussi feins-je de ne pas voir ce rire assssolument révoltant et choquant et – bon, on sent que I was being ironic, et pas au sens où je ferais un peu de repassage ? Bien.

Fort de ma zénitude naturelle, je saisis l’occasion de faire semblant que je connais la musique en ajoutant un Post-it çà ou en pointant que je vais reprendre n’importe où… tiens, là, par exemple. Après la partie difficile ? C’t une coïncidence, tu penses. Enfin, j’espère que tu le penses. (Hein, Esther ?) (Merci. C’était timide, mais bon.)

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

Bref, j’ai encore joué pour des chaises. C’était euphorisant. Merci, mesdames les spécialistes du cul. Oui, les chaises, tout à fait. Merci aussi, mesdemoiselles que je vilipende avec une certaine séquétude sous prétexte d’humoriser un post engoncé dans l’hybris du mec-qui-n’y-croit-pas-d’être-là. Et, à vous, les autres gens, rendez-vous dimanche pour réchauffer quelques chaises, si la joie vous en dit – entrée gratuite, écran géant, église super bien chauffée, et programme – disons : programme inattendu, youpi.

Au bonheur des chaises

La photo est moche mais elle illustre, en dépit de mon talent de photographe subliiime, le seul moment, peut-être, où l’organiste est heureux de jouer pour des chaises. Quand tu répètes. La nuit. Dans une grande église. Chauffée. Sur un gros Cavaillé-Coll. Avec la confiance du titulaire. Comme ça, les clefs, hop, tout. Tranquille. Sans excuse. Rien que des chaises et toi. Oui, c’est le seul moment où t’es heureux de jouer pour des chaises mais, comme que dirait Nicola S., say, putain de moment !

Quelque chose noir

Comme le dit Jacques Roubaud dans Quelque chose noir (Gallimard, 1986, « Poésie », 2001, p. 135), « les jours s’en vont énormément » et pourtant nous restons. C’est pourquoi les hommes ont inventé le Kabaret. Entre Kurt Weill, Francis Poulenc et Anne Sylvestre, Jann Halexander esquisse ses tunisies intérieures et je les ploum-ploume. Un moment joyeusement dissonant en vue.

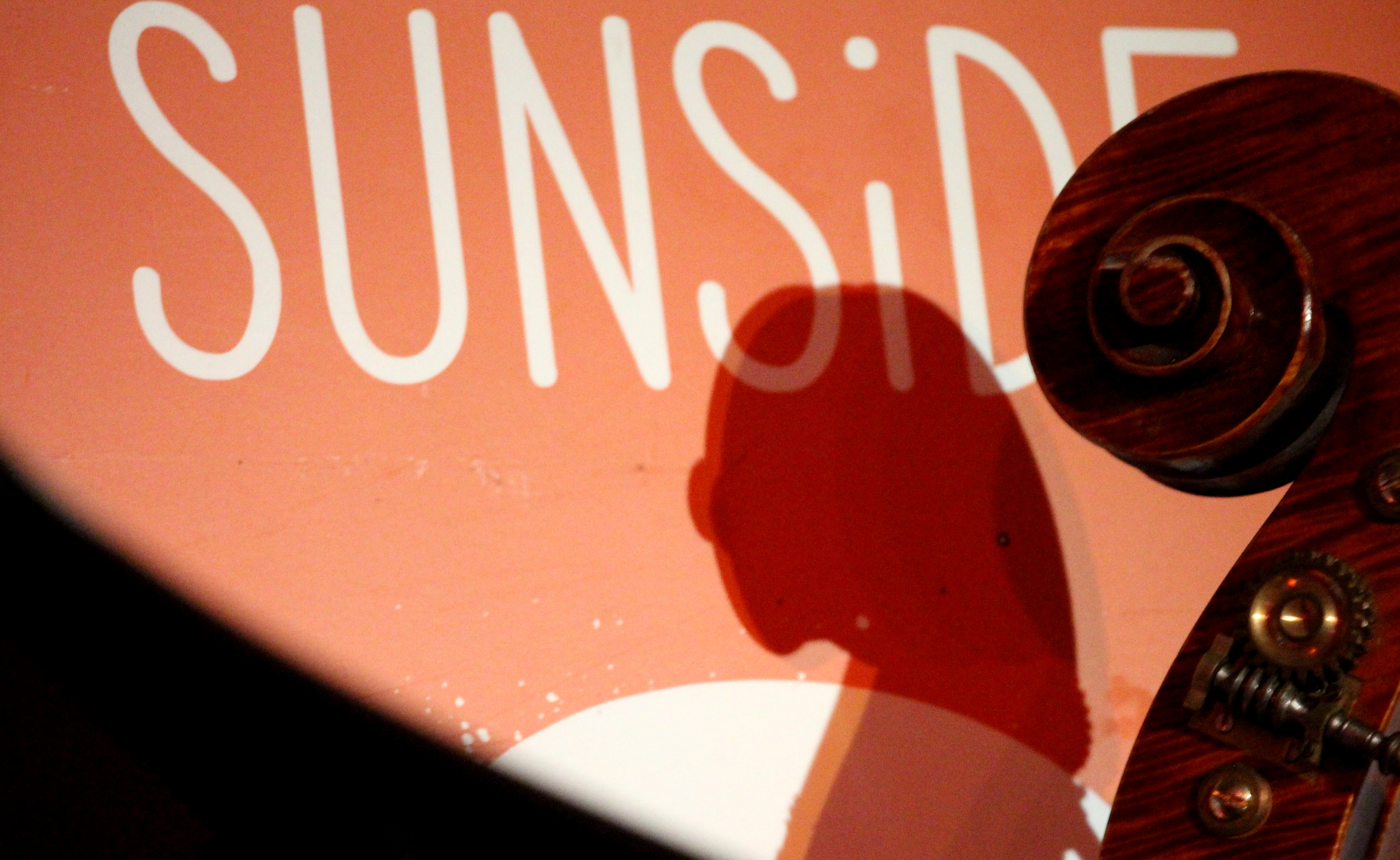

Ben Sidran, Sunside, 9 novembre 2018

Souvent programmé dans le club, parfois au Sunset, où nous l’avions entendu jadis, Ben Sidran s’offrait jusqu’à ce samedi trois soirs dans la grande salle de la rue des Lombards, évidemment archicomble. Très bon pianiste de jase, auteur-compositeur revendiquant l’union de la chanson et du jase, l’homme est un OVNI qui associe une image populaire (les puristes snobent ses fredonneries sur l’air de : « C’est pas ça, le jase ») à une veine intello (connaissance fine de l’histoire du jazz ; projets musicaux autour d’auteurs comme García Llorca et, plus récemment, Albert Camus ; écriture d’ouvrages dont le dernier interroge le lien entre jase et judéité aux États-Unis autour d’une question simple qu’il mit dix ans à appréhender : pourquoi 2% de la population est impliquée dans, a minima, 80 % des chansons-phares ?). Cette fois, l’olibrius, à peine diminué par ses soixante-quinze ans, nous embarque dans deux heures trente de musique, feat. deux entractes d’un quart d’heure, avec Rick Margitza le moustachu au sax, l’exceptionnel Billy Peterson à la contrebasse et le fiston Leo Sidran à la batterie, un peu aux discrets background vocals et un tout p’tit peu à la gratte électrique – on goûte cette modeste presque-discrétion.

« Solar », le titre bop qui ouvrait l’album Bop City (1982), lance le premier set de la soirée avec un swing d’emblée (é)patent, même si la sonorisation de la voix n’est pas parfaitement réglée. Dès ce premier titre, le chanteur prévient : « Nothing is forever, nothing lasts », ce qui n’empêche pas le thème de se déployer au sax, au piano, à la contrebasse et aux fûts où sévit avec pertinence le fiston. Pour la suite, rien n’est fixé. Ben Sidran piochera dans ses cahiers au gré de ses inspirations. Cependant, il décide d’axer son premier set sur de « nouvelles musiques ». Donc, le single de son dernier disque studio (2016), interrogeant le mythe de Sisyphe, le tubesque « Picture him happy » enquille avant que « Thank God for the F train » soit l’occasion d’une première pique contre les hipsters, joliment amenée par un duo parlé entre père et fils.

Cette façon de donner vie à une grille convenue est remarquable – et ceux qui trouvent l’épithète ringarde ou dévalorisante peuvent s’aller faire lanlère, avec ou sans vaseline for what I care. Tuilé, « I might be wrong », déclinant toujours la dernière rondelle produite par Leo Sidran pour Unlimited Media et Nardis, joue le midtempo que conteste un groove animé par le solo de piano volontiers rumba avec ses unissons récurrents. On retrouve ici le plaisir de la chanson crépitant de punchlines réellement punchy (« If silence is the answer / What could the question be? »), et le charme de la pêche presque libre, symbolisée par le solo de Billy Peterson, croisement physique entre Chris Squire et Fabrice Dupray, avec la même énergie, la même virtuosité, la même inventivité que ses sosies : y a pas, ce contrebassiste, contrairement à ses semblables, sourit peu, mais il irradie la soirée, l’époustoufle, la wowe (du verbe : je wowe, il ou elle wowe, qu’ils ou elles wowassent, etc.), et je crois que le message est passé.

Ce nonobstant, Ben Sidran ne peut s’empêcher de plonger dans les racines du jase. Il parole donc « Drop me off in Harlem » de Duke Ellington, élargissant encore la palette de son(g)s et de genres proposés ce soir. Le thème géographique lui suggère d’enchaîner avec « King of Harlem », non sans gratifier le public d’une de ces excellentes intro parlées dont tout le monde se réjouit. En l’espèce, il avoue qu’il adooore Llorca et, pourtant, en le lisant décrire New York, il y découvre que, selon l’halluciné, un fantastique homard gorgé d’arsenic (a « great arsenic lobster », j’traduis approximatif) menaçait de choir sur la ville. Comme il comprend pas, tu m’étonnes, il demande à la famille qui gère le musée officiel du poète ; et la nièce lui répond : « Tu sais, Ben, quand il écrit qu’un fantastique homard gorgé d’arsenic menace de choir sur la ville, je pense qu’il veut dire qu’un fantastique homard gorgé d’arsenic menace de choir sur la ville », réponse géniale s’il en est, et il en est, la preuve. Donc, autour de ce mystère qui sent le crustacé, la chanson qui poursuit cette fausse digression, issue de Blue Camus (2014) est une paraphrase formidable d’inventivité parolière, de rythme vocal et de pulsation collective du quatuor. Elle conclut en beauté un premier set euphorisant.

La mi-temps est l’occasion de discuter avec notre voisine, pas celle que nous décrivions dans notre fantasme précédent : celle-ci est pasteur dans une « huge » église presbytérienne de Chicago (« nous sommes huit ») et passionnée, en termes de musique d’orgue, par une « Marche héroïque » dont elle ne retrouvera pas trace dans sa mégabibliothèque virtuelle – sera-ce celle de Camille Saint-Saëns ou de Herbert Brewer ? Dieu seul le saura, peut-être. Nous, on saura que c’est chouette de faire semblant de parler américain pendant quinze minutes avec cordialité et une interlocutrice improbable s’adressant à un interlocuteur tout aussi improbable, subodore-t-on pour se hausser du cool.

Le paisible « Free in America », titre-phare de l’album éponyme (1976) ouvre la deuxième session sur une profession de foi : « The nicest thing about the United States / Everybody’s free to make their own mistakes », soulignant l’engagement politique de cet anti-Trump qui a l’élégance de ne jamais balancer ses opinions comme un connard de consensuel cherchant des applauses en France – cette retenue qui n’en pense pas moins est tellement appréciable. La présence de nombreux Américains dans la salle peut, bien sûr, jouer, mais même eux savent que Ben Sidran n’est pas résolument Républicain (à force de girouetter, l’ordure à la coiffe jaune qui dirige l’Amérique et l’a protégée de l’accession au pouvoir de la femme-de restée épouse du sucé pour accéder au pouvoir, ne sait peut-être plus de quel côté il est)…

Cet éloge de la liberté prélude le passage de relais à Leo Sidran qui, malgré la crêpe jambon-fromage (en français dans le texte) qu’il vient d’engloutir, de son propre aveu, prend la guitare sans lâcher la charleston pour « Speak to me in Spanish » (2014), permettant à Ben d’interagir avec les cris de joie d’une ménagère de plus de cinquante ans : « This woman’s response is the correct answer. » C’est joliment joué, mais ni les paroles ni la musique, très « bonsoir, vous buvez un verre ? », ne nous euphorise en dépit de la sympathie qu’inspire le fils-de, et le retour de la batterie pour accompagner le solo de Rick Margitza.

« Minority », issu de The Cat and the Hat (1979) stipule que, dans les moments de « hard times », il est temps de « looking at the good side of cheap wine » tout en houspillant les « rich folks » qui « treat us like we’re blind ». Ravit une excellente coda funky rappelant que nous essayons tous de « get off » car « we got nothing to miss » (et pas que parce que l’essence est chère). La veine historique de Ben Sidran ressort alors avec « Piano Players », titre parfois passé sous le boisseau de « Turn to the Music » dans le disque Old Songs for the New Depression (1981). C’est bien sûr l’occasion de soli pianistiques à intertexte, tandis que la section rythmique fait le travail avec motivation. Autre « genre » sidranien respecté avec le titre enchaîné, introduit par un long moment parlé sur une séquence parfaite : « Groove is gonna get you through times of no money (better than money ain’t gonna get you through times of no groove) » redynamise le set sur une grille volontiers statique et un feeling qui va bien. C’est pêchu, c’est bien fait, et c’est aussi l’un des highlights de son dernier triple disque live, Ben There, Done That: Livre Around the World, 1975-2015 (2018). Comme s’autofélicitent les artistes a posteriori, « that was a quality rendition of this tune ». Seconde pique aux hipsters, in a way, « Don’t cry for no Hipster », de l’album éponyme (2012), conclut le set en douceur, rappelant que nous aurions plaisir (improbable mais bon) à ouïr Ben Sidran en solo.

- Billy Peterson. Photo : Bertrand Ferrier.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Feat. Billy Peterson. Photo : Bertrand Ferrier.

- Leo Sidran. Photo moche : Bertrand Ferrier.

- Rick Margitza. Photo : Bertrand Ferrier.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Rick Margitza (détail). Photo : Bertrand Ferrier.

- Rick Margitza. Photo : Bertrand Ferrier.

Le demi-troisième set s’ouvre, devant un public soudain plus clairsemé alors qu’il n’est que minuit un quart, sur l’énergisant « Mitsubishi Boy », extrait de Get to the Point (1982), hommage à tous ces pékins que nous sommes qui, souvent (mais pas sur les réseaux sociaux, tu penses), « burn their desires / and say anything / not to be a failure ». Le titre suivant rappelle que, même quand on a fait de la monnaie, on passe sa vie à dépenser « the stuff ». Au solo de piano répond l’impro du sax qui n’hésite pas à taquiner le suraigu et la note répétée pour créer du swing dans ce blouze (« même chez vous, dans les grottes de Lascaux, ils ont trouvé des flûtes conçues pour le mode pentatonique, donc pour le blouze », pointe la vedette du soir). Un titre bien groovy permet aux artistes de capter le kif des spectateurs via le dylanien « Tangled up in Blue », repris dans Dylan different (2009). On revient au calme avec la dernière chanson, « Was », de Mose Allison, qui conclut aussi le dernier disque studio de 2016, creusant la veine nostalgique du pianiste sur l’air du « What was it like to be then? », signe que, même improvisé, le set est méchamment pensé et construit.

- Le rangement 1. Photo : Bertrand Ferrier.

- Le rangement 2. Photo : Bertrand Ferrier.

- Le rangement 3. Photo : Bertrand Ferrier.

- Le rangement 1. Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion, une prestation solide, un répertoire multiple et palpitant, un contrebassiste irradiant de charisme, un quatuor qui joue ensemble en gardant sa spontanéité, une ambiance chaleureuse, un public multiple : comme qu’on dit en termes critiques poussés, super soirée en compagnie de Mr Ben Sidran.

Philippe Entremont + Kun-Woo Paik, Maison de l’Unesco, 8 novembre 2018

Pour encourager la paix – vaste projet, chère madame –, la délégation permanente à l’Unesco (est-ce bien raisonnable de rémunérer des gens pour ça ?) de la Corée organisait un concert gratuit unissant Mozart à Beethoven, sous la direction de Philippe Entremont et la surveillance d’Anne Harvey-Nagl, le premier violon australien du soir. Curieuse coïncidence, juste avant de venir, j’ai fini une fiche de lecture pour un éditeur souhaitant évaluer le nouveau roman Harlequin de Melissa de la Cruz, quasi vedette de la chick lit, qui affirme, dans cet opus à paraître le 16 décembre chez InkYard, qu’il n’y a qu’un Coréen pour vouloir sortir sincèrement avec une Coréenne – je densifie un tout p’tit peu, mais y a d’ça. Moins unispéciste que la romancière girly, la Corée unesquienne, puissance invitante bien élevée, ne se replie pas sur elle-même ni sur sa grande problématique d’ouverture à la Corée du Sud.

Ce soir, elle programme du trrrès occidental, ce qui est peut-être dommage pour les curieux – ce pays ne manque ni de grands interprètes ni de grands musiciens contemporains, même « à l’occidentale ». Néanmoins, histoire de célébrer son hôte, la non moins bien élevée Beethoven Philharmonie de Vienne ouvre le bal par un bref « Arirang », tube coréen orchestré par Pascal Vigneron pour répondre à ce goût local pour les hymnes folkloriques symphonisées – on se souvient du succès, il y a quinze ans, des « Chansons coréennes » proférées par Hei-Kyung Hong, et propulsées par Virgin Classics avec un Ensemble orchestral de Paris dirigé par Duc-Ki Kim, feat.… « New Arirang ».

Cette mélodie sirupeuse, classicisée avec la modestie qui sied, ayant fait son office, il est temps d’entamer l’odyssée macroniste annoncée. En effet, le programme s’ouvre sur la Quarante-et-unième symphonie en Ut KV 551 de Wolfgang Amadeus Mozart, surnommée « Jupiter » par Peter Salomon, jadis, sans doute en hommage à peine anticipé au président de la Start-up nation de Rothschild – si, c’est possible, mécréants haineux que vous êtes. D’emblée, l’orchestre se signale par un souci marqué de contraster avec finesse tant les intensités que les tempi. L’acoustique sèche de la salle, haute et pas spécialement conçue pour le concert, euphémisme, profite à cette approche sobre qui rend justice des finesses mozartiennes.

Signe d’un public de non-mélomanes applaudissant entre les mouvements (« ha, c’est pas fini ? »), l’attention de nos voisins éclate à peine le quart d’heure de musique atteint. L’Andante ternaire est donc le premier à bénéficier du bruit de fond qui nous accompagnera ce soir. Pour l’alimenter :

- la pouffe qui rigole avec sa copine pendant que son copain de type libanais mate en gros plan des photos de Marion Maréchal-Le Pen ;

- le mec qui met cinq minutes à ouvrir le plastique enserrant les gâteaux coréens offerts à de nombreux spectateurs ;

- une vieille qui se lève, prend des photos avec iPhone, les filtre puis les met en ligne (sur IG, nous semble-t-il) et montre le résultat à sa copine, histoire d’engager le débat ;

- le septuagénaire qui s’écoute renifler et doit manquer de piles pour Sonotone car il renifle sans cesse plus fort, etc.

Même les cameramen officiels sortent en devisant et laissent un temps les portes ouvertes pour que nous profitions de la bonne ambiance qui semble régner dans le hall. Certes, on mentirait en prétendant que la musique mozartienne est, à nos ouïes, de bout en bout passionnante ; néanmoins, il est dommage que pas une pincée de décence, let alone de politesse éventuellement sollicitée après les discours sucrés des officiels, n’ait eu la bonne idée d’inspirer une large partie des invités du soir.

D’autant que, sur scène, par-delà ce mini-brouhaha, les artistes jouent avec conviction. Même le menuet, bouffi de redites, paraît pimpant tant l’orchestre s’attache à rendre la partition avec un triplé gagnant : précision, élégance et légèreté. Le chef prend le Molto allegro conclusif avec une intensité inaltérée. Il tâche d’entraîner sa phalange à envoyer du son quand il le faut et à contraster dès que les sinuosités mozartiennes le permet. Le discours bute sur une fugue sans cesse avortée. Ce principe du report sciemment irritant alimente l’énergie des archets, d’une part, et, d’autre part, la pulsation concentrée du combo en costume, comme principaux arguments susceptibles de retenir l’attention d’un spectateur déjà très sollicité par les parasites qui l’entourent. La coda triomphale, jouée dans une belle communion (état d’esprit, impulsion, synchronicité), vaut à la Philharmonie viennoise des brava mérités, quoique envoyés pour partie par de grossiers personnages.

Le mitan du show permet de profiter d’un étrange buffet… ressemblant à un goûter. Au programme, café (pas terrible), thé Lipton (pas terrible non plus, donc) et thé goût jujube (odeur peu excitante, goût très délicat) agrémentés de quelques madeleines fort savoureuses et de rares gaufrettes. La lutte est sévère entre les postulants à la miette finale et ceux qui essayent d’éviter des critiques qu’ils ne souhaitent pas croiser. Plus spécifiquement, une grande proportion de femmes pensent à changer de sexe afin de parvenir aux toilettes avant la fin de l’entracte. C’est ainsi que, à proximité du serpentin aspirant aux lieux d’aisance, nous happons quelques pensées puissantes de spectatrices très en verve, sur l’air tout ce qu’il y a de plus authentique, du :

– C’est bizarre, on n’a pas entendu la chanson coréenne, au début…

– Ben si, c’était le premier morceau.

– Ha, je croyais qu’ils avaient tout de suite commencé par Mozart !

Pascal Vigneron sera content, j’imagine.

La seconde partie envoie du bois avec le Cinquième concerto pour piano en Eb de Ludwig van Beethoven, dit « l’Empereur ». Perspective macroniste, avais-je annoncé – il faut bien que Pharaon Ier de la Pensée complexe se diversifie ! Au clavier, Kun-Woo Paik fait aussitôt sursauter ceux qui l’écoutent : il joue un piano dégueulasse, peut-être encore plus ouh-ouhtable qu’un autre entendu tantôt. Sonorité métallique, mauvais réglages, accord épouvantable (les médiums et les aigus, Seigneur tout-puissant : jurez-moi qu’aucun professionnel n’a tripoté ce pauvre instrument depuis au moins trente ans !)… Tandis que les photographes officiels ou pas prennent bruyamment des photos, ce à quoi ils s’adonneront pendant une dizaine de minutes, la voisine me souffle à l’oreille : « On dirait un mec qui joue la BO d’Amélie Poulain à la gare Montparnasse. » En dehors de la provoc’ de la punchline, il y a presque de ça, côté sonorité.

Côté technique, en revanche, on ne joue pas tout à fait dans la même cour, on s’en doute, même si le septuagénaire n’a peut-être plus l’intégralité de sa brillante dextérité d’antan, comme en témoignent des accrochages récurrents. Ceux-ci rappellent que ce qui paraît fluide et aisé ne l’est évidemment pas : nombreux unissons à l’octave, mouvements opposés des deux mains, traits et changements d’atmosphère requièrent un exécutant roué pour tenir les quarante minutes de défi. Puis, les notes sont accrochées si sporadiquement qu’elles font plutôt entendre les notes non accrochées et l’ivresse ressentie par l’auditeur assistant à l’exigence de virtuosité live, avec ses p’tites fautes inévitables mais sincères, humaines et authentiques.

Or, le soliste manifeste son envie de musique par-delà les notes. On entend avec force les différents styles qu’il met en place, allant de la martialité allemande à la rêverie d’un pré-romantisme germanique. Dans cet esprit, le deuxième mouvement « tubesque », pris à un tempo paisible, n’est peut-être pas le plus abouti. En cause, les entrées parfois incertaines des bois ; et, surtout, le piano, souvent à nu, déployant un médium et un aigu fleurant bon le meuble vermoulu achevant de se dégrader dans une maison de campagne enlierrée. Malgré que l’on en ait, cette faute technique, au vu des moyens dont disposent l’Unesco, la Corée et les organisateurs de la soirée (on a même droit à des pubs pour Hyundai avant et à la mi-temps, mârde !), gâche notre plaisir à entendre la complicité qui unit Philippe Entremont à son collègue, par exemple dans les beaux équilibres que trouvent l’orchestre et la vedette lorsque le piano accompagne l’orchestre en bariolant doucement à ses côtés. Dans ce désir centripète – en un mot – de fusion, quasi hégélien dans la quête d’une synthèse épongeant les apparentes contradictions agogiques et les restituant dans un agencement idoine [quand j’ai écrit ce truc, c’était hyperclair mais là, vu le nombre d’épithètes, je dis : « Hum, pas sûr, sûr »], il est logique que le dernier mouvement réunisse les qualités des deux premiers : association pertinente entre les musiciens, souci de coupler cohérence du discours et large spectre de nuances, envie de donner sa place à la digitalité de la pièce sans jamais oublier son ambition fixe – nous émouvoir.

En conclusion, une soirée originale, dans une salle sans doute pas évidente pour les musiciens mais pas assez déconcertante, presque ha-ha, pour les départir de leur professionnalisme, de leur savoir-faire et de leur engagement à faire sonner une musique jamais paisible, pas vraiment apaisante et toutefois digne d’être écoutée en paix – enfin, si on le permet – voire avec intérêt quand elle est, comme ce soir, exécutée avec réflexion et métier.

Mathilda May, Le Banquet, Théâtre du Rond-Point, 7 novembre 2018

Posons la question que nous inspire le joli moi de May, créatrice aujourd’hui plus acclamée pour son retour télévisé dans « Access » (après avoir été longtemps plus réputée pour sa hot attitude) que pour sa science d’écriture. Donc, voici la question : pourquoi Le Banquet, une pièce souvent rigolote et expressive, associant divers arts scéniques avec des interprètes au taquet, ne parvient-elle pas à nous soulever d’enthousiasme comme nous l’aimerions ? Est-ce, simplement, un snobisme de mauvais aloi ? Peut-être, et peut-être pas que. Voici toujours l’histoire.

C’est un banquet de noces, sous un chapiteau. Dans ce cirque, la table est en haut d’une minicolline glissante, et les invités vivent les affres a minima aussi glissantes des repas de mariage : picolage, blagues convenues, dragues, danses, discours, séances de doss’ photographiques ou filmiques, vomissures et souillages de robe de mariée, écrasage de pikifien, dénudages (pour faire théâtre contemporain sérieux, on voit, ouf, une paire de fesses – celle de Tristan Robin, quasi sosie de Benjamin Castaldi croyons-nous inutile d’estimer) et meurtre sur grand écran. La référence platonicienne est sérieuse : on sait que Le Banquet commence par une drague homosexuelle où Glaucon supplie Apollodore de lui narrer ce qu’il se dit de l’amour lors d’un banquet où Socrate était en verve, avec deux « v » notamment. Voilà donc venu le temps d’explorer l’amour, dans ce qu’il a de plus éclaté (la cérémonie, le désir, le rêve, la cristallisation, le narcissisme, le fatalisme, le désir de mort, petite ou non, le mystère, la reproduction via un bébé-objet, l’animalité grâce à un chien en peluche, le regard de l’autre, le mythe caverneux qui s’esquisse sous une nappe etc.). On pense à l’excipit du Banquet, où Socrate se bourre la gueule – mais pas que – avec Agathon et Aristophane avant que de partir avec Aristodème. Cette coda résume la pièce. Donc, derrière la convention qui fige les saynètes dans une imagerie sciemment convenue et hélas fort juste, Mathilda May interroge donc bien la philosophie de l’amour, remotivant son langage préféré depuis Open Space : non pas la pièce sans texte, mais la pièce avec quatre idiomes – les borborigmes aux intonations explicites, les chansons, les silences et les corps, l’imagination du spectateur articulant agrammaticalement ces éléments de linguistique incomplète.

Une partie de la troupe : un bout du décor de Jacques Voizot, Bernie Collins (le père de la mariée), Françoise Miquelis (la mère de la mariée), Arnaud Maillard (le petit monsieur, le gros ado – il fit se pâmer nos voisines sur deux rangs quand, de loser, il devint chanteur), Roxane Bret (l’ado, la maman, la pin-up), Jérémie Covillault (le DJ et l’homme mystérieux), Ariane Mourier (la mariée), Tristan Robin (le marié), Stéphanie Djoudi-Guiraudon (la serveuse, l’artiste). Photo : Bertrand Ferrier.

D’où notre doute devant notre manque d’enthousiasme et, avouons-le, notre ennui sporadique. Par chance, ce sont sans doute les coups d’éclat de la pièce qui nous éclairent.

Première raison de notre modération : la prévisibilité des séquences est rarement subvertie par un absurde créatif susceptible de pimenter notre attention. C’est ce qui se passe sous la table quasi inaccessible, avec des effets lumière et vidéo à la fois basiques et brillants, qui nous offre cette explication : quand l’auteur subsume le convenu pour l’habiller non pas seulement de drôlerie, quelque bien exécutée soit-elle, mais d’une poésie décalée, comme à contretemps, nous adhérons à son magnétisme. (Non, ça ne veut presque rien dire, mais je tente quand même.)

Deuxième raison de notre modération, la concurrence du gag-sans-texte-cohérent est cruelle pour cette prestation pourtant aussi qualitative que drolatique. Prenons deux exemples. Si l’on compare avec les jeux de scène des VocaPeople, le Cirque du Soleil israélien de la chanson, la puissance d’invention technique ici utilisée paraît un brin limitée. Surtout, vus sur cette même scène, les exceptionnels clowns russes des Semianyki jouant la famille-déjantée-à-borborigmes nous paraissent avoir poussé l’art de la troupe parlant-sans-parole très, très au-delà de ce qui nous est présenté ici. Or, c’est la réussite du ballet de la chaussure coincée qui nous y fait penser. Quand Stéphanie Djoudi-Guiraudon, la serveuse, crée une chorégraphie malgré elle pour cause d’accident technique, symbole mélancolique de l’absurde homo festivus, on a la sensation que ce pouvoir du corps est enfin source d’une dramaturgie plus puissante que lors de chorégraphies d’ensemble bien réglées, certes, y compris dans les imperfections volontaires du balourd ou de la balourde de service (de nouveau, Stéphanie Djoudi-Guiraudon emporte la palme), mais planplan en dépit de leur réalisation fouillée.

- Jérémie Covillault et Roxane Bret. Photo : Bertrand Ferrier.

- Jérémie Covillault. Photo : Bertrand Ferrier.

- Bernie Collins et Françoise Miquelis. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sébastien Almar et Stéphanie Djoudi-Guiraudon. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sébastien Almar et Stéphanie Djoudi-Guiraudon. Photo : Bertrand Ferrier.

- Stéphanie Djoudi-Guiraudon, Tristan Robin et Ariane Mourier. Photo : Bertrand Ferrier.

Troisième raison de notre modération, il semble exister une tension entre deux pôles. D’une part, l’humour de spectacle de fin d’année (running-gag de Jérémie Covillault version DJ, bien moqué à la fin) qui, à notre goût, l’emporte trrrrrop souvent ; d’autre part, une dérision plus fine, comme celle incarnée par Arnaud Maillard en Chaplin quand il masque par de petits pas le chien écrasé aux yeux de Lee Delong ; ou comme ce moment où Ariane Mourier, après s’être laissée étouffer par les clichés du « beau mariage », se laisse vamper physiquement in fine par d’autres clichés vidéos (la nature, la nuit, les étoiles qui tournent), comme si, de la sorte, l’auteur signifiait que l’amour n’est qu’un merveilleux tombereau de clichés vomitifs sous lesquels nous rêvons tous de crouler pour nous abandonner à la seule pulsion universelle, l’érotisme – fût-il lié consubstantiellement au culte de Thanatos. Que le patronyme d’Ariane Mourier, la mariée, tisse serré le fil entre l’amour, le mourir et le marier n’est qu’un semi-hasard de plus…

Lee Delong, en large (je sais, mais pus pas m’en empêcher, voulus, pus pas). Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion, Le Banquet de Mathilda May nous paraît mériter une double appréciation : souvent drôle, il est plus touchant que drôle lorsque l’esthétique post-Tati se laisse déborder par une créativité plus profonde qui, bizarrement, donne l’impression d’être bridée. Le résultat est un spectacle qui enthousiasme la salle, vaut assurément de banquer, popopo, ses 40 € tant les comédiens s’échinent à jouer juste et à respecter synchronisation et énergie, mais laissera peut-être sur le côté quelques snobs – mais pas que par snobisme, j’espère l’avoir esquissé supra.

PS : en vrai, j’étais invité par un lycée qui envoie quand même soixante futurs techniciens du spectacle remplir la salle. Idéal pour en apprendre de belles sur Roméo, danseur devenu ouvreur au théâtre, qui coupait les cheveux des filles quand il était, plus jeune garnement, en classe. On entendit aussi d’amusantes saillies ambiguës comme « J’aime pas aller au théâtre, je finis toujours coincée au milieu d’une rangée, c’est trop ma vie » ; ou cet échange critique : « – T’es trop foncedé, t’arriveras jamais à te relire. / – Ben, si j’suis r’descendue et que j’arrive plus à m’lire, j’en refum’rai un. » Et tout le reste reste, ha-ha, sur place, bien entendu.

Religious Kabaret

Quand, au retour d’une répétition, tu repars pour un service religieux, te trompes de dossier et emportes du Kurt Weill, stocké pour accompagner Jann Halexander dans son spectacle Afrikan Kabaret, le 23 novembre. Quand, du coup, la partition (transcrite) la plus religieuse que tu aies en stock, c’est un autre morceau prévu à ce concert : « L’Annonciation ». Mais bon, en novembre, déjà. Et de Farmer + Boutonnat, en sus. Ben quand ça veut pas, ça veut pas, voilà.