Anywhere in the world

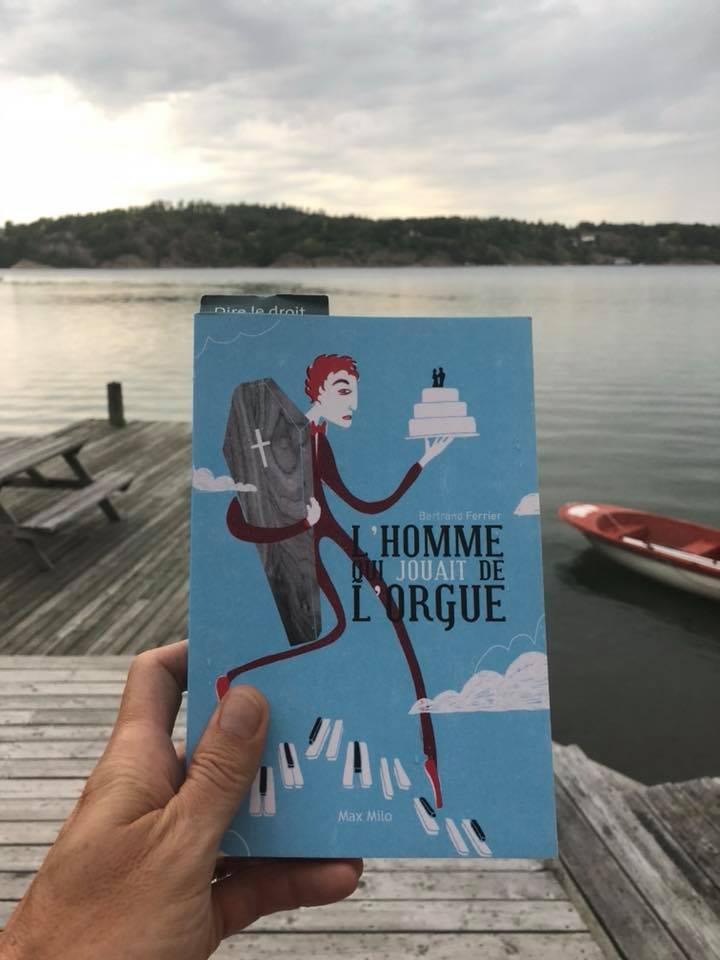

Merci aux foufous qui grignotent L’Homme qui jouait de l’orgue depuis les fjords scandinaves jusqu’au hamac de leur jardin. En cliquant ici, rejoignez leur mouvement afin de profiter au mieux de vos vacances. Quoi que…

Tout le monde fait la mûre

… tout le monde, même moi. Voici donc ma nouvelle photographie d’art intitulée « Murmure des bains de sang » (casserole et mûres des Batignolles).

En prime, le mégahit qui a lancé la carrière météoritique, portée par une espèce de vérité, du trio Je m’appelle Firmin. Voici donc « X (Tout le monde fait l’amour) » (Paroles : Bertrand Ferrier / Musique et chant : Damien Ferrier / Réalisation : Thierry « Titi » Tonelli).

Respect aux calmants, Jeanne

« – Merci de respecter la mémoire de mon père en ne jouant, pour ses funérailles, que du Messiaen et du Duruflé. Et attention, je connais très bien l’orgue de cette église, j’y ai joué les plus grandes pièces de ces génies, inutile d’essayer de me berner. / – Après, j’ai pas le numéro de tous les sikatr, mais autant que concerné je suis, ce serait peut-être bien si vous faites un coucou au vôtre, quand même. J’dis ‘peut-être’, c’est pour le rythme, hein. »

« The Guilty », Cinéma des cinéastes, 30 juillet 2018

La problématique : la mode des polars qui viennent du froid touche le cinéma comme la littérature. Voici donc un film dont le titre danois a été habilement traduit en français par The Guilty, tellement sexy. Mais qui est ce ou cette coupable ? et le film de Gustav Möller est-il vraiment un film, puisque le réalisateur s’échine à ne pas filmer ce qui fait le cœur de l’action ?

L’histoire : Asger est puni. Cet agent de la police danoise s’est mal comporté. Suspendu de ses fonctions sur la voie publique, il est affecté aux appels d’urgence en attendant son jugement, le lendemain. Alors que son service est sur le point de prendre fin, une femme prénommée Iben l’appelle. Elle vient d’être enlevée par son ex. Prisonnière dans une camionnette blanche, elle laisse derrière elle son très jeune fils et sa jeune fille. Asger envoie des agents à son domicile et lance les recherches pour sauver la malheureuse. Mais le très jeune fils est mort, et la malheureuse, eh bien…

Le film : The Guilty est filmé dans deux pièces closes et un couloir. Il n’y a quasiment qu’un acteur en live, Jakob Cedergren, ses principaux interlocuteurs restant au téléphone. Le projet fonctionne donc sur deux défis : le temps réel et la captation de tout ce qui n’est pas l’action. Les deux astuces jouent sur la frustration du spectateur, puisqu’il s’agit de donner l’impression que « ça ne va pas assez vite » et que « l’autre, là, il devrait aller sur place plutôt que solliciter collègues hostiles ou potes plus ou moins refroidis ». Le pari, en soi, est assez malin. Il contrarie maintes habitudes scénaristiques, maintes coutumes du polar, maintes facilités chères au spectateur. Il permet aussi de développer le contraire d’un film muet : un film sonore, puisque l’essentiel se passe dans les coups de fil échangés entre Asger et ses interlocuteurs. Pour autant, est-il totalement séduisant ?

Malgré l’aspect ascétique donc violent et excitant de la chose, ce film intelligent peut décevoir. D’abord parce que, peut-être par obligation, il rentre dans les codes du polar moyen (le flic a, disons pour ne pas spoiler, ses propres démons, tant perso que pro, qui ne le rendent pas toujours bon juge, l’histoire le prouvera). Ensuite parce que, si le cinéaste retire l’action du visuel pour la rabattre sur le son, il n’offre guère de nourriture visuelle, à notre appétit, pour substituer à ce sobre retrait une chips ou une noix de cajou susceptible de nous laisser en appétit – en clair, ne rien montrer, c’est mignon, stimulant pour les esgourdes, tout ça, mais, sur 90’, ça finit par ressembler un brin à une facilité, si l’on excepte la scène de l’aveu final avec les collègues plus ou moins flous. Enfin parce que le scénario paraît être tiraillé entre sa volonté d’être audacieux (on voit que ce qui se passe pas) et bien gentillet (ça se termine presque bien, et tout est explicité à la fin, en contradiction avec l’affirmation du réalisateur qui déclare avoir choisi l’acteur parce que « avec ses yeux, c’est comme s’il vous cachait un secret »).

La conclusion : The Guilty est un film fort intéressant mais qui échoue à nous séduire pleinement. C’est en partie notre faute : difficile de nous éblouir avec une pièce de théâtre filmée. Bizarrement, ce nonobstant, il faut l’admettre, nous aurions pu adhérer à ce film si le bouclage n’avait pas été aussi ferme. De fait, notre objectivité de non-cinéphile nous oblige à admettre qu’une certaine déception nous saisit devant la contradiction entre un projet original (on va faire un film où le son désamorce la nécessité du voir) et le souci de rester autant que possible « réaliste » (plans larges, référents, costumes). Aussi la tension entre une narration classique et la volonté de créer un huis clos téléphonique dissonant (loin de l’énergie mainstream de Phone Game, par exemple) voire invraisemblable (un flic accusé d’avoir buté un jeune est toujours en fonction) nous semble-t-elle fonctionner à demi. Bref, nous eussions aimé éprouver la veine onirique de ce film inégalement recherché, afin de rejeter l’idée que nous eussions eu plus de joie à l’applaudir à la télé en tant que théâtre filmé.

(Oui, ça fait beaucoup de « zussion », mais bon, foutez-nous des titres en français et on reparlera stylistique, bon sang.)

SPA Grammont, 30 juillet 2018

C’est toujours un projet sympa : passer une matinée à s’ébaubir en baguenaudant avec des chiens qui, le reste du temps, sont cloîtrés dans des cages en attendant un éventuel adoptant. Après une désillusion pas si lointaine, j’ai appelé pour savoir si l’on pouvait sortir les chiens plus tôt, afin d’éviter d’être bloqué parce que « fait trop chaud ». Bonne nouvelle : oui, on peut se faufiler dès neuf heures. Youpi. Ainsi, je pus – avec un « s », merci – fasseyer dans le parc jouxtant le refuge de Grammont sans Clyde mais avec Bonnie. Arrivée de la Guadeloupe, elle est annoncée partante car adoptée. Opérée en conséquence, elle s’apprête à s’enfuir de la prison à sauts et à gambades, pour rigoler avec de nouveaux deux-pattes.

Et voilà, c’est tout. Parce que, non, en fait, pour sortir des chiens qui ne sont pas à l’infirmerie, c’est plus compliqué. Il faut les « réserver », apprends-je a posteriori. Sinon, on les nourrit, comme d’hab’, et il convient de nouveau d’attendre 11 h pour les pouvoir promener. Sauf que, à 11 h, fait trop chaud, plus de promenade. Bref, j’ai sorti Bonnie, on a rigolé, on s’est hydraté aux fontaines car c’est sain (« Bonnie, bar ? »), on a grattouillé, mais il est vrai que, en repartant, j’étais assez d’accord avec elle quand elle me lança…

Laure Prouvost, « Ring, sing and drink for trespassing », Palais de Tokyo, 19 juillet 2018

Au détour d’un couloir noir, entrée différenciante façonnée par Laure Prouvost pour son exposition au Palais de Tokyo, surgit la question qui transcende les catégories artistiques : que serait l’art sans les nichons ? L’artiste replace cette problématique essentielle en nichant une fontaine soutenue, débordante et gorgée de nichons au centre des installations autour desquelles le curieux est invité à tourner en zigzag. De ci de là, des pièces sont rassemblées pour former des assemblages hétéroclites au sein (ha, ha) de structures à la fois délimitées et ouvertes, comme cette tonnelle où l’on regrette l’absence de vin blanc… mais pas de nichons, ouf.

- « Les nouveaux tétons commandés par Grand-maman ». Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

- « Idéalement, ce mur pousserait tout plus loin. » Photo : Bertrand Ferrier.

Laure Prouvost juxtapose des objets, des écrits, des associations, souvent déconnectés d’un projet clairement identifiable. Il s’agit de laisser le visiteur en liberté tant de mouvement que d’étonnement. L’objectif est, croit-on déceler, moins le décryptage que la concaténation abrupte, laquelle disjoint souvent le geste artistique de ses adjuvants classiques : la science artisanale ou la puissance conceptuelle. En clair, l’artiste ne cherche pas à prouver qu’elle sait « faire de l’art » ou « avoir des idées qui sidèrent ». Certes, les éléments de langage parlent de « paysage apocalyptique » et de « dépassement des limites » ; mais, et c’est heureux, l’exposition propose un pas de côté contre ces poncifs en incitant plutôt le visiteur à s’approprier l’espace et le sens (voire le non-sens) du rangé dérangeant.

- Photo : Rozenn Douerin

- La photographe devient art. Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

L’artiste rejette toute parataxe susceptible de fomenter du liant. La connexion entre les divers objets laisse en général perplexe ; et la connexion entre l’idée d’art et l’exposition de ces bouts de trucs ne convainc jamais. C’est un choix patent. Ce n’est ni l’objet per se ni le contexte muséal qui artistise, ben ouais, une proposition, mais la question que, devant l’objet contextualisé, le visiteur est capable de se poser grâce à l’artiste. D’où le recours aux signaux métadiscursifs (méta = qui réfléchit sur soi-même – en l’espèce, les miroirs, piquetés ou non, par le truchement desquels le visiteur devient œuvre d’art éphémère : c’est bien lui qui fabrique l’appellation et constitue la pièce, donc l’art) et aux faits antidiscursifs (objets détruits, frigo abandonné et curieusement organisé, détournement de choses ou de mots). L’art, ici, se construit dans l’interrogation du rapport entre notre finitude (péremption, fragilité, beauté et danger de l’interaction) et la pulsion inaliénable qui relie, envers et contre tout, l’humain ordonné à une abscisse transcendantale, mystérieuse mais capable d’attirer, par exemple, des gens dans un musée où exposer des trucs dans un frigo, c’est faire art plus que, Bertrand, faire yeah.

- Photo : Frozen Douerin

- Photo : Frozen Douerin

Cette volonté de nier le liant, de désamorcer l’explicable, d’exploser les catégories envisageables, renvoie à l’idée que l’art surgit parce que l’homme de tout sexe sait que l’on se retrouvera tous au bac à sable où l’on se croisa jadis, mais plus actif. Partant, en fin de compte, l’homme finit-il à Tchernobyl ? Se réduit-il à lui-même ? Ne se réjouit-il que dans la contemplation de sa propre image ou de sa conception personnelle de l’absolue consubstantialité de ce-qu’est-l’art ? Laure Prouvost paraît s’amuser, sans jamais creuser ouvertement la veine humoristique, de l’indécidabilité de ce qui constitue la spécificité humaine, notamment dans son aspiration à un au-delà plus-qu’humain. Ne présente-t-elle pas des personnages de métal penchés, écran-tête en avant, sur la serpillière dont nous sommes libres de penser ce qu’elle doit essuyer ? La photographe Rozenn Douerin s’en amuse en choutant des plans de coupe au hasard de nos déambulations. Rien ne dissocie objectivement la plupart des installations de ce qui leur est périphérique ; et cette porosité est une joyeuse conséquence d’une conception de l’art non plus comme perspective tendant vers l’infinitude, mais comme projet donnant sens à l’ici-bas, faisant résonner le déjà-là, pas dans le ready made, non : dans la construction du regard, celui qui nous pousse à trancher entre « wow » et « et c’est de la merde ».

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

Est-ce une raison pour s’échapper devant notre question liminaire ? Certes non. Donc, que serait l’art sans les nichons ? Partant, que serait l’art sans la bite ? La fontaine généreuse de l’art contemporain et les chiottes du musée souhaitent, sans cesse, nous donner de nouvelles pistes de réflexion. Suspendons donc notre jugement et acceptons que des professionnels posent de curieuses hypothèses à la fois bitologiques et artistiques : même si elles nous laissent aussi sceptiques que le storytelling l’accompagnant et nous rendant d’autant plus suspicieux (« Laure Prouvost vit entre Londres, Anvers et une caravane dans le désert croate »), les sous dépensés dans cette facétie sont autant que l’utilitarisme macroniste n’aura pas – et que les cons qui achètent du Swarovski auront cofinancé. « Na » nous paraît, hic et nunc, une judicieuse conclusion.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Bertrand Ferrier

Rens. ici sur la première heure de gloire parisienne de Laure Prouvost.

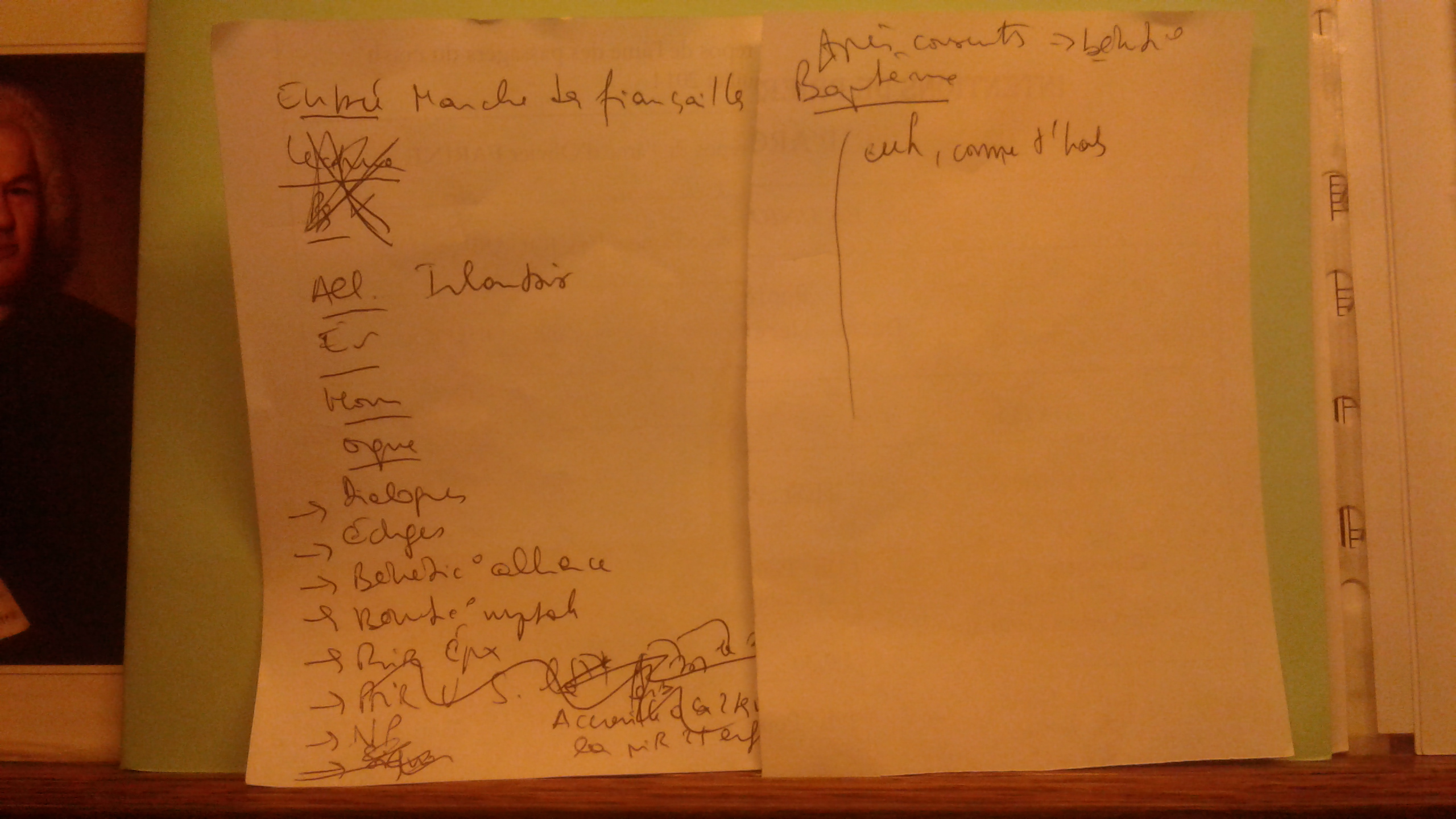

Motivé, motivé, mais bon

Tu connais ce moment, oh, tu connais ce moment où, arrivant à ton travail d’organiste, tu essayes de recueillir le programme entre les différents intervenants pour démontrer la plus grande motivation. Puis vient le moment où, pfff, si personne veut bosser avec un peu de rigueur, pourquoi moi, bordel ?