Yves Henry, Institut Goethe, 14 mars 2017

Trois en un – c’est la promesse du récital exceptionnel d’Yves Henry, pianiste virtuose et prof dans les plus grands conservatoires français.

D’abord, il s’agira d’un récital pédagogique. Pourvu d’un Pleyel de 1839 et du grand piano de concert Blüthner de l’institut Goethe, l’interprète propose un récital idéalement agencé – si idéalement, même que le texte dit par le prof aurait peut-être parfois gagné à être raccourci, tant la démonstration en musique se suffit presque à elle-même. Le concert commence au Pleyel pour Schubert, Chopin et Schumann ; la transition se fait sur le « Widmung » schumannien revisité par Liszt, intelligemment joué sur les deux pianos ; et le récital proprement dit s’achève, avant les bis (qui alterneront sur les deux instruments), sur le grand Blüthner, réservé à Liszt, Borodine, Rachmaninov et Dukas.

Ensuite, il s’agira d’un récital de virtuose connaisseur. Connaisseur, l’homme à la blanche crinière l’est tant qu’il est sans cesse invité à toucher des claviers romantiques ayant appartenu aux compositeurs vedettes d’antan – circonstances pour lesquelles il a engrangé un répertoire riche et spectaculaire. Virtuose, Yves Henry n’a pas même besoin des œuvres les plus injouables au programme ce soir pour prouver qu’il l’est. Dès l’impromptu D899, qui ouvre le show sur un Pleyel à la fois concentré et chaleureux, il fait entendre distinctement et avec distinction les fameux trois plans du pianiste poète : la basse, le médium des contre-chants ou de l’harmonie, les aigus du thème ou des arpèges d’enrichissement. Gourmand de tubes (dont la « Grande valse brillante » op. 18 de Mr Frédéric C.), il n’a pas peur de pièces plus intimistes telles que le « Warum » schumannien qu’appréciait tant Liszt et dont il rend à merveille la force d’interrogation existentielle. Même pour qui est un peu fatigué par l’obsession historiographique régnant sur une partie de la musicologie, donc pour qui est surtout las des débordements exsudant de cet apport, la finesse du pédagogue Henry associée aux moyens superlatifs du musicien Yves convainc pleinement. La première partie du concert, qui s’achève sur la nécessité de trouver des innovations techniques susceptibles de permettre les folies lisztiennes, envoûte l’oreille dès que l’auditeur s’est adapté au son spécifique qui lui est offert. La seconde partie est un feu d’artifice où Yves Henry avoue presque qu’il a trois bras au bout desquels une dizaine de doigts désarticulés s’agitent. La promesse virtuose est tenue, incluant notamment deux préludes de Rachmaninov, pas forcément les plus ardus mais clairement pas les pièces les plus accessibles du répertoire pianistique, surtout quand il s’agit de faire de la musique avec ces partitions redoutables.

Enfin, il s’agira d’un récital de transcriptions. Dans la notice de Orchestral Piano Works, son tout nouveau disque (Soupir éditions, distribué par Socadisc et qui souffre de quelques scories de montage, comme sur la fin de la “Valse” ravélienne, à 10’43 et 10’46, par exemple) où se glisse avec humour une pré-transcription en la personne de la Pavane de Maurice Ravel, Yves Henry explique comment cette passion lui est venue, et quelles astuces d’interprétation il met en œuvre pour que le piano « sonne comme un orchestre ». Sur la scène de l’institut Goethe, il déploie trois grandes transcriptions : celle qui n’en est pas une (la « Paraphrase” sur Rigoletto que concocta Liszt), et celles qu’il a lui-même mitonnées – les cinq danses polovtsiennes issues du Prince Igor d’Alexander Borodine, ainsi que rien moins que L’Apprenti sorcier de Paul Dukas et, désormais, Walt Disney. Le résultat est impressionnant et réjouissant tant ces hits sont difficultueux à jouer et ancrés dans la mémoire de presque chacun. Or, pour Yves Henry, la difficulté n’est pas une difficulté, c’est un fait. Cette indifférence à l’impossible est à la fois son génie technique et, sporadiquement, sa faiblesse. En effet, le déploiement constant de ces moyens surhumains, même encadré par un projet pédagogique et musical stimulant, peut, à terme, éclipser la musique. Non que le pianiste, soucieux de nuancer et de respirer, oublie le propos sous une débauche de notes qu’il étalerait comme on étale ses lettres au Scrabble, selon l’expression du musicologue Patrick Bruel ; juste que l’attention de l’auditeur ébaubi par une avalanche de notes et une surenchère d’effets à décorner les taureaux – cette attention, donc, risque de se laisser absorber par la dextérité au détriment de la poésie.

Enfin, il s’agira d’un récital de transcriptions. Dans la notice de Orchestral Piano Works, son tout nouveau disque (Soupir éditions, distribué par Socadisc et qui souffre de quelques scories de montage, comme sur la fin de la “Valse” ravélienne, à 10’43 et 10’46, par exemple) où se glisse avec humour une pré-transcription en la personne de la Pavane de Maurice Ravel, Yves Henry explique comment cette passion lui est venue, et quelles astuces d’interprétation il met en œuvre pour que le piano « sonne comme un orchestre ». Sur la scène de l’institut Goethe, il déploie trois grandes transcriptions : celle qui n’en est pas une (la « Paraphrase” sur Rigoletto que concocta Liszt), et celles qu’il a lui-même mitonnées – les cinq danses polovtsiennes issues du Prince Igor d’Alexander Borodine, ainsi que rien moins que L’Apprenti sorcier de Paul Dukas et, désormais, Walt Disney. Le résultat est impressionnant et réjouissant tant ces hits sont difficultueux à jouer et ancrés dans la mémoire de presque chacun. Or, pour Yves Henry, la difficulté n’est pas une difficulté, c’est un fait. Cette indifférence à l’impossible est à la fois son génie technique et, sporadiquement, sa faiblesse. En effet, le déploiement constant de ces moyens surhumains, même encadré par un projet pédagogique et musical stimulant, peut, à terme, éclipser la musique. Non que le pianiste, soucieux de nuancer et de respirer, oublie le propos sous une débauche de notes qu’il étalerait comme on étale ses lettres au Scrabble, selon l’expression du musicologue Patrick Bruel ; juste que l’attention de l’auditeur ébaubi par une avalanche de notes et une surenchère d’effets à décorner les taureaux – cette attention, donc, risque de se laisser absorber par la dextérité au détriment de la poésie.

Est-ce à dire que la performance masque l’art ? La dialectique est connue, le reproche proche et re-proche de la mauvaise foi. Toutefois, il semble que l’artiste lui-même anticipe sur cette récrimination de mauvais coucheur en proposant, en dernier encore, une pièce « très facile » (la Berceuse op. 57 de Chopin, pas si facile que ça, oh non), comme s’il s’agissait de se débarrasser de la virtuosité ébouriffante pour revenir à une musique plus intimiste, égrenée sur le Pleyel. Dès lors, le bémol que nous esquissions pour ce récital qui n’en manquait pas (les bémols pullulaient dans les œuvres choisies !) pointe, en réalité, l’originalité du projet, dont témoigne, dans une dichotomie visuelle plus symbolique que pragmatique, la présence de deux instruments – l’un issu de l’intimité des salons, l’autre conçu pour l’extimité extravertie des concerts pyrotechniques. Fin capitaine de soirée, le pianiste navigue de l’un à l’autre. Entre savoir-jouer, connaissance de l’instrument, talent d’interprétation et science de la transcription, Yves Henry a réellement proposé, ce 14 mars au soir, un récital irréel, singulier et sidérant. C’était chouette d’y pouvoir assister, bien que, comme tous les concerts organisés par François Segré pour Socadisc et l’institut Goethe, la manifestation eût affiché complet.

Autant dire qu’il faut s’y prendre dès maintenant pour réserver en vue du concert du 4 avril, proposant un ensemble de « trios avec piano » de Tchaïkovski, Brahms et Rachmaninov. Le programme est plus que très extrêmement prometteur, d’autant que, cerise sur le clafoutis, un p’tit coup convivial est offert aux auditeurs après… coup.

Autant dire qu’il faut s’y prendre dès maintenant pour réserver en vue du concert du 4 avril, proposant un ensemble de « trios avec piano » de Tchaïkovski, Brahms et Rachmaninov. Le programme est plus que très extrêmement prometteur, d’autant que, cerise sur le clafoutis, un p’tit coup convivial est offert aux auditeurs après… coup.

En résumé, les récitals Socadisc forment une série de concerts passionnante, accessible car organisée par le distributeur qui propose les disques de l’artiste à la sortie, et recommandable en tout point (qualité des interprètes, intérêt des programmes d’une durée parfaite – y compris quand le récital promis pour une heure dure une heure vingt tant Yves Henry sait être généreux, gentillesse de l’accueil des autochtones de l’institut Goethe, et modicité des prix – même si, sur ce point, je dois admettre mon statut de gros connard de privilégié de merde, puisque je suis invité… et économise donc entre 5 et 10 €). L’éducation de certains spectateurs – contre les bavardages fussent-ils pédants, les bruitages papiéristiques ou l’usage très agaçant de l’iPhone, par exemple – serait un plus, mais au parfait costume, nul n’est tenue, je sais que cette blague n’est pas évidente mais je la laisse quand même, bref.

Mister Jo, première

C’était mois de mars, un jeudi 9 au soir. Orbor lançait son cabaret, titulé “Mister Joke », avec Lermite et succès. Stand-uppers, comédiens, improvisateurs et chansonneurs remplirent promptement la salle du sous-sol pour applaudir les autres et chercher quelques brava pour soi-même parce que charité bien ordonnée, blablabla. Implacable, j’y infiltrai des éléments-clefs de mon programme politique contre la Glotte sèche.

Et comme, dans cette ambiance joyeusement foutriquette, certains semblaient perdre la tête tout en prenant leur pied, j’ai poursuivi dans la veine de la chanson anatomique en explorant cette fois d’autres parties du corps humain. En l’espèce, Le nez de ton cul.

Prochain épisode, qui promet d’être tout aussi illuminé : ce jeudi 16 mars. Rens. sur l’hyperlien du début.

Trilogie improvisée, 2

On aime, on n’aime pas, mais on fait pas “bof”, disait ce grand critique qu’était Supernana from Skyrock.

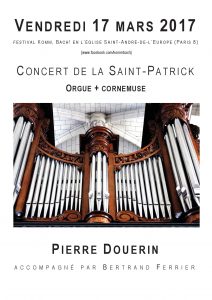

Merci, donc, Vincent, pour cette vidéo attentive et flatteuse. Et merci, donc aussi, aux curieux bienveillants qui viendraient taquiner de l’oreille, voire des oreilles, l’octavin, la doublette et la soubasse de 16.

Précédente fête disponible ici. Prochain et dernier épisode dans sept jours, hop-là !

Fellag, Théâtre du Rond-Point, 10 mars 2017

Avec Bled runner, Fellag faufile une compilation de ses sketchs préférés. Depuis fin février jusqu’au 9 avril, il comble le Théâtre du Rond-Point six jours par semaine, dans une salle mixant Algériens d’origine et ces gens qu’une cochonnerie de premier ministre appelle des « Blancos ». Fils de pied-noir, et pourquoi pas, nous allâmes goûter à ce métissage pour une fois intelligent.

Afin d’axer ce florilège, Fellag, Ahmed Madani et son metteur en scène, Marianne Épin (compagne de la vedette, nous dit la chronique people mais le dossier de presse la présente comme sa complice, donc le détail ne nous regarde pas), choisissent un déroulé chronologique qui zoume sur l’enfance algérienne de l’artiste-personnage.

Le projet : conter avec humour, ironie et causticité, la vie d’un p’tit Mohamed, dit Mouloud, né en 1950 en Algérie. Loin de la vulgarité communautariste des habituels one-man-shows, Fellag joint aux échos autobiographiques un art consommé du comédien et une acidité pétillante d’auteur qui font mouche quelles que soient les autobiographies des spectateurs (Algériens émigrés, hexagonaux souchiens, fils de sales et méchants fils de colonisateurs, curieux impartiaux, etc.).

Le spectacle s’articule autour d’une série de tableaux allant de quelque dix minutes à quelques dizaines de secondes, et son efficacité naît pour partie de ces contrastes rythmiques. Si les lumières de Christophe Sechet ne sont pas à la hauteur (pourquoi ces significations diverses des noirs ?), si les vidéos de Quentin Vigier restent d’anecdotiques excuses à la médiocrité du décor, si l’apparition de Mitterrand au lieu de Chirac illustre curieusement les attentats de 1995 (fin du règne : 17 mai, début des attentats : 25 juillet), si la diction précipitée du début entraîne de nombreux bégaiements, un manque de puissance et quelques dérapages bénins qui se raréfient par la suite (comme si le brillant acteur voulait rappeler qu’il est humain), si l’excellent gag costumier de la danse des femmes séduit… puis déçoit a posteriori parce qu’il n’a pas de successeurs aussi fouillés dans la suite du spectacle (pour 38 € le billet de base, plus cher que le moindre billet d’opéra, le financier qui galère en nous estime que c’est in fine un peu léger), Fellag réussit pourtant à séduire. En utilisant des formes d’humour ultra-variées (situations, décalages, parophonies, énigmaticité, répétition, exotismes assumés, audaces autorisées à un Algérien, complicité avec les arabophones n’oubliant jamais les seuls francophones, mauvaise foi exacerbée…), en s’appuyant sur son art du jeu et du rythme, l’artiste clownesque-mais-pas-que éblouit par sa capacité à incarner, écrire et surpasser son apparent stress liminaire afin de proposer un spectacle qui sait être à la fois corrosif sans être jamais excluant – la traduction systématique des formules arabophones n’est pas que pratique : elle est signifiante en cela qu’elle crée une union entre le là-bas et l’ici, quels que soient les auditeurs.

En dire plus serait sans doute en partie désamorcer le plaisir du spectateur. Nous pouvons juste garantir l’euphorie intranquille que suscite ce numéro multiple, à la fois fort drôle, intelligent et percutant, qui dit avec finesse les ambiguïtés de la relation algéro-française – lesquelles ne sauraient être subsumées par les lâches repentances des pantins si couards qui naviguent dans les hautes sphères politiques et veulent même devenir pacha à la place d’un pacha tout aussi pleutre (comme la couleur). L’illustre la grossièreté des Algériennes postées devant nous : vulgaires, arnaquant leurs frères, bruyantes, lâchant à haute voix des commentaires stupides, inintéressants ou redondants, tripotant leur portable visuellement fort ennuyeux malgré les demandes du théâtre (qui n’a pas osé intervenir, par peur suppute-t-on) et de l’artiste, habile, sont-elles juste des femmes mal élevées ou des spécimens de cette Françalgérie non digérée, assez cultivée pour venir dans un théâtre des Champs-Élysées et assez sûre de son communautarisme pour mépriser les autres spectateurs sans risque de verte remontrance ? À l’évidence, la puissance spéculaire du théâtre était à l’œuvre ce vendredi soir, entre scène et salle. Preuve, s’il le fallait, que Fellag est un très remarquable auteur-acteur.

PS : avant d’acheter votre billet, glissez un regard vers le site de Carrefour où se vendent des billets authentiques avec, parfois, des rabais de 50%.

Does it ring a bell to anyone?

Arrivée des nouvelles cloches à Saint-André de l’Europe. Objectif : remplacer les cochonneries de hauts-parleurs encore en fonction. Voici donc, juste après déballage, les petites nouvelles…

… les moins petites nouvelles…

… et la signature du campaniste.

Bref, tout ou presque est prêt pour la bénédiction.

Pour les gourmands, rendez-vous ce samedi 11 mars, à 18 h, pour une brève cérémonie exceptionnelle qui aura lieu 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg / Paris 8 / M° : Place de Clichy.