Rendez-vous à l’église des Sables

Ce vendredi, 20 h, récital d’orgue à l’église des Sables-d’Olonne avec Emmanuel Quiquemelle.

Ce vendredi, 20 h, récital d’orgue à l’église des Sables-d’Olonne avec Emmanuel Quiquemelle.

- Programme Sables 1/4

- Programme Sables 2/4

- Programme Sables 3/4

- Programme Sables 4/4

Samedi, 10 h, masterclass d’improvisation avec les élèves d’orgue du conservatoire.

Samedi, 15 h, rencontre-dédicace à la toute nouvelle médiathèque, animée par Nadia Bellenger, autour de L’Homme qui jouait de l’orgue (Max Milo).

Les vedettes de l’orgue que je reluque sur Facebook jouent des orgues incroyables dans le monde entier – et ils le méritent, les bâtards. N’empêche, parfois, à mon échelle, la vie s’annonce belle, comme à la fin de la Dame du dixième.

Nataly Adrian réchauffe le livre pour la jeunesse

Les mininounours de Nataly Adrian écoutent Laurent Marsick parler de leur patronne. Photo : Nataly Adrian.

Même si RTL découvre fin 2016 le Prince de Motordu (créé en 1980) et Le Journal d’un dégonflé (offfficiellement vendu à 165 millions d’exemplaires), la radio met aussi un focusss sur le premier tome du Secret du coquillage by Nataly Adrian, chez Label Libertad. Très bon choix, celui-ci, que l’on peut acquisitionner promptement ici car « c’est plein de poésie ». Et surtout, c’est bien, alors ça va, quoi.

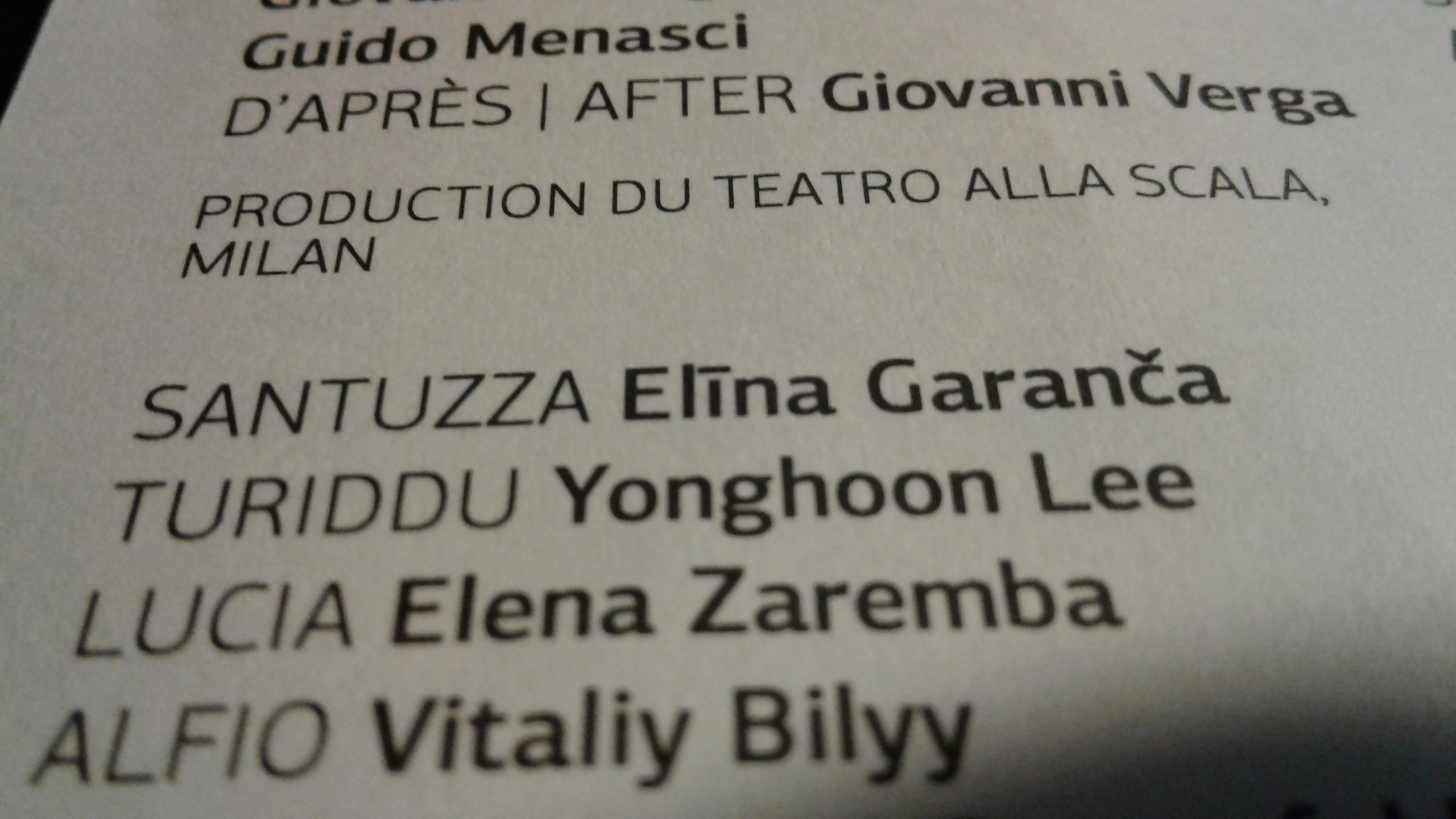

Cavalleria rusticana and more, Opéra Bastille, 12 décembre 2016

Duo improbable à l’opéra Bastille : un hit de la Scala, Cavalleria rusticana (1890) de Pietro Mascagni, et la vraie nouvelle production de l’Opéra de Paris, 25′ de Paul Hindemith via Sancta Susanna (1922), un opéra « de jeunesse » du zozo.

Duo improbable à l’opéra Bastille : un hit de la Scala, Cavalleria rusticana (1890) de Pietro Mascagni, et la vraie nouvelle production de l’Opéra de Paris, 25′ de Paul Hindemith via Sancta Susanna (1922), un opéra « de jeunesse » du zozo.

En première partie (1 h 20), Cavalleria rusticana expose les joyeuses turpitudes de Turiddu, amant de Lola (mariée à Alfio) et de Santuzza, sa promise et fille de Mamma Lucia. Le jour de Pâques, excédée, Santuzza dénonce Turiddu à Alfio, qui défie Turiddu en duel et lui défonce sa race, ce qui rend triste tous les hypocrites, donc tout le monde.

Difficile de passer outre les exaspérations coutumières : pas d’artissse français à l’Opéra national de Paris (si, Antoinette Dennefeld risque une appétissante Lola, mais on voit son rang dans la distribution photographiée ci-dessus), bonheur fiscal de payer des Slaves oblige ; une absence de décor honteuse (hormis un autel, des chaises et un banc, seul un bordel non prévu par le scénario traverse la scène) ; des lumières qui éclairent de façon à laisser dans l’ombre ce qu’elles éclairent… En dehors, donc, du spectacle pitoyable et des synchros pas parfaites entre l’orchestre dirigé par Carlo Rizzi et les solistes – en dépit de la harpiste fiable, du tubiste virevoltant et d’un clarinettiste sensuel à souhait, what ? Peu de tension, peu d’émotion, comme si le cliché structurant le mélodrame devait éteindre toute velléité de le prendre au sérieux. On savoure la virtuosité d’Elīna Garanča, dans les aigus comme dans les graves, et la fierté mâle de Vitaliy Bilyy ; en revanche, on ouh-ouhte Yonghoon Lee, voix d’airain mais jeu résolument de type acteur asiatique en roue libre (excès, abus, too muchisme, bref), ce qui impacte sa musicalité à travers les accents stupides que son jeu ridicule (à-coups liés à ses mouvements de main, en deux mots) impulse à sa ligne.

Difficile de passer outre les exaspérations coutumières : pas d’artissse français à l’Opéra national de Paris (si, Antoinette Dennefeld risque une appétissante Lola, mais on voit son rang dans la distribution photographiée ci-dessus), bonheur fiscal de payer des Slaves oblige ; une absence de décor honteuse (hormis un autel, des chaises et un banc, seul un bordel non prévu par le scénario traverse la scène) ; des lumières qui éclairent de façon à laisser dans l’ombre ce qu’elles éclairent… En dehors, donc, du spectacle pitoyable et des synchros pas parfaites entre l’orchestre dirigé par Carlo Rizzi et les solistes – en dépit de la harpiste fiable, du tubiste virevoltant et d’un clarinettiste sensuel à souhait, what ? Peu de tension, peu d’émotion, comme si le cliché structurant le mélodrame devait éteindre toute velléité de le prendre au sérieux. On savoure la virtuosité d’Elīna Garanča, dans les aigus comme dans les graves, et la fierté mâle de Vitaliy Bilyy ; en revanche, on ouh-ouhte Yonghoon Lee, voix d’airain mais jeu résolument de type acteur asiatique en roue libre (excès, abus, too muchisme, bref), ce qui impacte sa musicalité à travers les accents stupides que son jeu ridicule (à-coups liés à ses mouvements de main, en deux mots) impulse à sa ligne.

En complément de programme, Sancta Susanna pointe le génie musical de Paul Hindemith. Sur un livret abscons d’August Stramm, on ne comprend rien si on n’a pas révisé avant, mais on savoure la maîtrise orchestrale du mec qui dit aux vrais musiciens ce qu’est-ce qu’ils doivent faire. Dans la théorie, la religieuse Susanna est confondue avec Sainte Suzanne par Klementia. Mais la vraie Susanna entend des voix, qui finissent par se réduire à celle d’une religieuse coupable de s’être masturbée nue sur un crucifix. Susanna fait pareil ; comme la précédente, elle est emmurée vivante.

Entretemps, on a été bien embêté avec nos jumelles de théâtre. Les utiliser, c’était mater les nichons d’une jolie jouvencelle, puis celle d’une fille à poils, puis celle d’une autre nana toute nue transbahutée par une araignée (donc à poils), puis ceux d’Anna Caterina Antonacci, censée être dévêtue mais sans doute assez connue pour dire « mes nichons, ça suffit ». Bien sûr, incrédule, on a maté, faut pas déconner, même si, sans forfanterie (pouët-pouët), on connaît quelques choses du réel et des possibles du Net, reste que, quand même : pourquoi la métaphore vaut-elle pour le non-à-poilisme, pas pour le reste ? La stérilité stupide de Sergio Tramonti, le décorateur, et la pauvreté créative de Mario Martone, le metteur en scène, sidèrent. Une fois de plus, aucun Français en rôle principal (Anna Caterina Antonacci et l’Allemande Renée Morloc se partagent les deux grands rôles), mais, chose rare, on note un vague décor de mini-cellule de religieuse installée sur pilotis, le tout se refermant pour emmurer la salope de Susanna se branlant sur le crucifix de biais (le méga crucifix occupant le fond étant inaccessible).

Moralité, si l’on peut dire : plus la saison 2016-2017 avance, plus on se dit que, même si l’occasion est unique d’entendre « en vrai » des compositions exceptionnelles, le piètre spectacle donné, la sous-utilisation des vedettes convoquées, et le manque de recours aux artistes français en dépit des sommes monstrueuses payées par l’État français (et par quelques spectateurs français, en l’espèce), amènent à douter du bien-fondé de l’excitation qui m’habite, sans jeu de mot ou presque, à chaque fois que je gagne Bastille…

La it-poste

Photo volée juste avant le concert du 11 décembre. Au meilleur du programme de ouf : Messe de Vierne – Gloria de Poulenc avec Yu Matsuoka à l’orgue de chœur et Étienne Desaux au grantorg. Le nombre de Post-it tient lieu de faire-part. (Non, ça ne veut rien dire, mais c’est ce que j’ai trouvé de plus nadmiratif.) Résultat convaincant, remix dimanche 18 décembre à Notre-Dame de la Sagesse, tout un projet.

Photo volée juste avant le concert du 11 décembre. Au meilleur du programme de ouf : Messe de Vierne – Gloria de Poulenc avec Yu Matsuoka à l’orgue de chœur et Étienne Desaux au grantorg. Le nombre de Post-it tient lieu de faire-part. (Non, ça ne veut rien dire, mais c’est ce que j’ai trouvé de plus nadmiratif.) Résultat convaincant, remix dimanche 18 décembre à Notre-Dame de la Sagesse, tout un projet.

Innesti (Luigia Riva), Théâtre de Chaillot, 8 décembre 2016

Quatre danseurs en slip doré (l’homme tire toute sa gloire de sa bite, mais elle n’est que paillette quand elle n’est pas poutre, qui n’en doute ?) affublés de proéminences situées à l’intersection entre le ganglion et le muscle hypertrophié : telle est l’arme qu’a dégainée Luigia Riva, chorégraphe, contre le machisme, l’androcentrisme et le seskisme. En tout cas, telle est la promesse d’Innesti, id est celle d’une « danse organique » en tant qu’elle serait l’anatomie d’une virilité normée, geste puissant, [qui] remue nos inconscients ».

Comme il s’agit de conscientiser l’inconscient et de fouler le refoulé – qui refoule la foule, bien sûr, il s’agit aussi de remuer de façon inremuante. Le premier tiers du spectacle est donc constitué par un magma d’hommes entassés et enlacés qui, partis de jardin où ils avoisinaient l’état végétatif d’une assemblée fécale, finissent par s’exhumer de leur fausse fosse pour découvrir, enfin, leur personnalité impersonnelle. De part et d’autre de l’espace vide, en fond jardin et en scène cour, deux bancs constituent les seuls éléments de décor hors des corps – faut pas provoquer mon inconscient, il devient fou – où viennent se poser des corps en pause. Sur une musique (plutôt un bruitage pénible qui semble avoir pour vocation d’éviter que le public ne s’endorme de suite – ou de cuite, ça marche aussi) de Joseph Marzolla, les quatre danseurs évoluent en se jetant leur dévolu, je sais mais bon, s’affrontent, se caressent, se rejoignent, risquent poliment quelques soli mais très peu de figures parallèles – sans doute antinomiques de la prétention de l’hypervirilité dominatrice – pour finir par se débarrasser de leur superflu, donc sortir à poil, Deux kangourous devant la véranda obligeant. Entre alors, attention spoiler, Axel Léotard, un danseur tatoué venu de la salle qui, ni une ni deux, se met nu. Pour s’occuper, on regarde sa bite. Manque de pot, c’est un transsexuel « femme vers homme », donc un « homme vaginal » (on apprend tous les jours un peu, chacun l’entendra comme il veut). Il/elle ramasse les attributs des hypervirils disparus et s’endort à mi-chemin. Deux kangourous devant la véranda oblige, certains spectateurs en font autant, ce qui est dommage vu que c’est fini.

- Raphaël Soleilhavoup, Benoît Maréchal, Nans Martin et Axel Léotard

- Luigia Riva et Axel Léotard

Cet éloge de la lenteur qu’accompagnent des lumières simples et monochromes plutôt convaincantes, cette désarticulation du corps par sa torsion et/ou sa collectivisation, cette mise à nu(es) de l’importance sociétale de la corporéité, cette extraction de l’évidence (l’importance du corps) par une dé-scénarisation remettant à plat ce que notre quotidien valorise (dépourvu de fantasme narratif, le corps n’a guère d’intérêt, du coup on sent merde, d’où l’impression liminaire que l’an nuit), bref, ce coup de boutoir à visée, suppute-t-on, partiellement homo-érotique dans un monde où la peur de l’homosexualité serait une manière fachissse de contrebalancer les victoires de l’indépendance féminine, tout cela, donc, répond à Inedito 2 (Chaillot, 2012), où la chorégraphe mettait aussi en scène des danseuses nues mais entravées. Des extraits sont à voir ici. La version mâle de 2016, dont l’intérêt ne nous a pas pété au visage comme un anus d’hippopotame après une dégustation de lentilles – malgré notre plaisir de profiter d’une invitation inattendue – vaut 37 € en plein tarif. Pour info, c’était plein le 7 décembre et ça finit le 10.

Airbourne, Trianon, 1er décembre 2016

Aller voir Airbourne au Trianon (Paris 18), ne serait-ce que pour faire rager les Marseillais, dont la date australienne a été annulée, pourquoi pas ? Peut-être parce que la pochette de leur dernier disque est fort vilaine ; or, la dernière fois que j’ai renoncé à voir un groupe en concert pour cause de pochette d’album trop moche, c’était les EODM le soir où ils passaient au Bataclan. Allez, je prends le risque, tant pis ; et tant pis aussi si (comme l’impératrice) ledit disque (comme la princesse, cette fois, mais moins chiant) est un peu décevant, mis à part le single éponyme, correct, « Get Back up » et son intro-riff si typique, « It’s never too loud for me », « I go crazy (when I drink) » et éventuellement le fédérateur refrain, quasi manowarien, d’« It’s all for rock’n’roll »… surtout si l’on compare ces titres à la flopée d’hymnes efficaces glissés dans Black Dog Barking.

Aller voir Airbourne au Trianon (Paris 18), ne serait-ce que pour faire rager les Marseillais, dont la date australienne a été annulée, pourquoi pas ? Peut-être parce que la pochette de leur dernier disque est fort vilaine ; or, la dernière fois que j’ai renoncé à voir un groupe en concert pour cause de pochette d’album trop moche, c’était les EODM le soir où ils passaient au Bataclan. Allez, je prends le risque, tant pis ; et tant pis aussi si (comme l’impératrice) ledit disque (comme la princesse, cette fois, mais moins chiant) est un peu décevant, mis à part le single éponyme, correct, « Get Back up » et son intro-riff si typique, « It’s never too loud for me », « I go crazy (when I drink) » et éventuellement le fédérateur refrain, quasi manowarien, d’« It’s all for rock’n’roll »… surtout si l’on compare ces titres à la flopée d’hymnes efficaces glissés dans Black Dog Barking.

Après une première partie en decrescendo de Leogun (début bien balancé, deux dernières longues chansons au goût fade de blues rock peu inspiré), c’est d’ailleurs sur « Ready to rock », issu de BDB, que commence le concert des deux frères O’Keeffe et de leurs acolytes. Dans la fosse, l’ambiance est bon enfant, même si ça pogote comme de juste pour accompagner cette musique néo-AC/DCienne. Dans l’antre des auto-tamponneuses sauteuses, on apprécie l’énergie du groupe, le souci de s’adresser au public (non, pas qu’en balançant des canettes de 1664, faux, nul, zéro : y compris par des soli slammés dans la foule) et la volonté de balayer une large partie du répertoire. A posteriori, on regrette peut-être l’absence de titres rares, la brièveté des séquences enchaînées – les pauses permettant toutefois au public comme aux artissses de retrouver leur souffle dans la fournaise ambiante – et la courtitude du concert : à peine 1 h 15, cela semble un brin léger, même s’il paraît qu’il vaut mieux quitter la table en ayant faim qu’en ayant atteint la satiété. Si, c’est quelqu’un qui l’a dit, plus ou moins. De toute façon, pendant que la foule est en liesse et en feu (ça sent la contrepèterie, ou bien ?), le Trianon continue sa vie hiératique, en se demandant ce que ces hordes de vieux sauvages de tout âge viennent faire en son antre…

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo Rozenn Douerin

En conclusion, une ambiance sympa (sauf peut-être pour le spectateur qui fut évacué en chaise roulante), un concert tenu, des standards au rendez-vous et un public qui repart avec le smile et des « woh-oh-oh-woh » pleins la tête : obtenir plus aurait sans doute été ébouriffant mais, pour ce premier des deux soirs parisiens archicomplets, Airbourne a dignement rempli son contrat.

Romain Didier, Café de la danse, 5 décembre 2016

Que ceux qui affirment que « la chanson intelligente » est morte aillent doucement se faire lanlère. Parce que c’est faux, d’une part. Et d’autre part parce que ça n’existe pas, LA chanson intelligente. Rien que parmi les vedettes, la chanson intelligente, c’est l’intellect engagé façon Bernard Joyet, c’est l’univers personnel mais protéiforme d’un Thomas Fersen, c’est la culture grand format de Juliette, c’est la truculence d’un Gérard Morel ou d’un Wally, c’est l’humour et la profondeur de répertoire made in Marie-Paule Belle, c’est la poésie et la justesse d’une Véronique Pestel, etc. Mais c’est aussi la rencontre entre culture musicale classique, pop music et texte bien troussé, marque de fabrique de Romain Didier, appelé par son producteur à rencontrer un public toujours gourmand au Café de la Danse (Paris 11) afin de fêter, ces 5 et 6 décembre 2016, la sortie de son disque via la reprise de son spectacle avignonnais Dans ce piano tout noir.

Que ceux qui affirment que « la chanson intelligente » est morte aillent doucement se faire lanlère. Parce que c’est faux, d’une part. Et d’autre part parce que ça n’existe pas, LA chanson intelligente. Rien que parmi les vedettes, la chanson intelligente, c’est l’intellect engagé façon Bernard Joyet, c’est l’univers personnel mais protéiforme d’un Thomas Fersen, c’est la culture grand format de Juliette, c’est la truculence d’un Gérard Morel ou d’un Wally, c’est l’humour et la profondeur de répertoire made in Marie-Paule Belle, c’est la poésie et la justesse d’une Véronique Pestel, etc. Mais c’est aussi la rencontre entre culture musicale classique, pop music et texte bien troussé, marque de fabrique de Romain Didier, appelé par son producteur à rencontrer un public toujours gourmand au Café de la Danse (Paris 11) afin de fêter, ces 5 et 6 décembre 2016, la sortie de son disque via la reprise de son spectacle avignonnais Dans ce piano tout noir.

Ce nonobstant, ce qui n’est pas rien, tout commence par une première partie à la fois digne et agaçante. Notons que la dernière fois que nous avons commenté sur ce site une première partie au Café de la Danse, lors du concert de Michèle Bernard, en expliquant pourquoi nous jugions formidable la Mimi de Saint-Julien et pitoyable la proposition d’Elsa Gelly, un « membre de la famille » d’Elsa Gelly est venu hacker ce site en y détruisant des données et en y dispersant ses fantasmes homopédophiles. Depuis, ce gros lâche continue de tenter sa chance en attaquant les nouvelles défenses mises en place, mais il ne réduira pas notre souci de préciser notre estime ou notre déception devant les artistes que nous sommes allés voir. (Ouais, notre liberté de penser et de nous esssprimer – notre côté bonnet péruvien et con, Pagny, tout ça tout ça.) C’est dit.

Or donc, les cinq chansons de Manu Lods nous ont paru dignes, en cela que le personnage à béret qui se présente en compagnie de son pertinent bassiste Raphaël Leroy paraît sympathique, a une voix agréable, chante des paroles sensées avec ce qu’il faut de mélodie pour accrocher l’oreille. Bouille ronde à la Polo Lamy, sourire perpétuel – mais ne sonnant pas faux – aux lèvres, il commence son set par rendre hommage aux épaules de son père, avant de saluer son bassiste d’une chanson dispensable mais conviviale. Et après, à nos oreilles, c’est le drame : les trois chansons suivantes nous consternent, non par leur qualité, leur finition ou leur interprétation, impeccables, mais par leur soumission au diktat consensuel qui fait de Manuel Valls un présidentiable et du contrôleur de la pensée Bernard Cazeneuve un insupportable Premier ministre aux allures de patron de la Gestapo, bref. Au programme, donc, des rédactions de bonne qualité sur les sujets qui font bobo – le mariage homo, l’indispensable Shoah et le fédérateur Je-suis-Charlie (on aimerait qu’il y eût quelque ironie à ce que l’histoire fût contée du point de vue d’un pigeon). Ce catalogue de bonnes pensées horripilantes, non par leur teneur mais par le fait que, concaténées, compressées, condensées et collées les unes aux autres, elles reflètent une doxa formatée pour répéter en boucle les mêmes avis sur les mêmes thèmes afin de se coopter entre gens fréquentables, nous ferait presque oublier que le monsieur chante bien des fredonnements souvent entraînants, et qu’il ne manque jamais de faire preuve de créativité sur les Grands Sujets Imposés. Toutefois, autant nous pouvons ne pas être d’extrême-gauche et apprécier la rage artistique d’un Vaudois, précisément parce que la rage et l’engagement se substituent au bêlement de la médiocrité, autant nous avons du mal à accepter qu’un talent aussi patent soit gâché par le joug du chansonnistiquement correct. Manu Lods est très certainement un bon chanteur mais, en l’état, il nous rend triste en se révélant, en dépit de son potentiel, être un chanteur soumis.

Romain Didier, soumis, ne l’est pas. D’ailleurs, trois semi-trisomiques protestaient à haute voix à la sortie du spectacle en pointant – en gros, hein – la stupidité substantifique de ce spectacle construit en trois séries de ca 20′ enchaînées, l’inter-chansons étant assuré par des modulations et des intertextes pianistiques. À part « retournez dans votre réserve et laissez les kiffeurs de vaillebe tranquilles », rien à objecter. Ce spectacle, nous l’avions applaudi avec quelques réserves tantôt. Nous ne reviendrons donc pas sur son contenu et son principe, formidables, n’en déplaise aux semi-trisos, etc. En revanche, nous constaterons qu’il est beaucoup mieux adapté au Café de la Danse, où les lumières donnent leur vraie puissance émotionnelle, qu’au trop confiné théâtre de Villejuif où nous le vîmes jadis. Certes, l’artiste parle encore moins qu’avant ; certes, parfois, en dépit de tonalités choisies plus graves, sa voix se brise ; et certes, il a encore quelques sautes de mémoire, qui humanisent ce récital en lui évitant le côté lisse d’une perfection aseptisée. Qu’importe ! Tout en finesse, il dessine le portrait d’un homme fragile, poétique, drôle, contenu, pour qui la virtuosité – créative ou pianistique – est un jeu malin dont il n’est pas dupe. Certains regretteront qu’il ne laisse pas plus d’espace à sa veine humoristique ou à son côté pop ; mais quelle subtilité, quelle musicalité, quelle science modeste dans ce tour de chant exceptionnel et précieux fêtant son faux-nouveau disque…

Romain Didier, soumis, ne l’est pas. D’ailleurs, trois semi-trisomiques protestaient à haute voix à la sortie du spectacle en pointant – en gros, hein – la stupidité substantifique de ce spectacle construit en trois séries de ca 20′ enchaînées, l’inter-chansons étant assuré par des modulations et des intertextes pianistiques. À part « retournez dans votre réserve et laissez les kiffeurs de vaillebe tranquilles », rien à objecter. Ce spectacle, nous l’avions applaudi avec quelques réserves tantôt. Nous ne reviendrons donc pas sur son contenu et son principe, formidables, n’en déplaise aux semi-trisos, etc. En revanche, nous constaterons qu’il est beaucoup mieux adapté au Café de la Danse, où les lumières donnent leur vraie puissance émotionnelle, qu’au trop confiné théâtre de Villejuif où nous le vîmes jadis. Certes, l’artiste parle encore moins qu’avant ; certes, parfois, en dépit de tonalités choisies plus graves, sa voix se brise ; et certes, il a encore quelques sautes de mémoire, qui humanisent ce récital en lui évitant le côté lisse d’une perfection aseptisée. Qu’importe ! Tout en finesse, il dessine le portrait d’un homme fragile, poétique, drôle, contenu, pour qui la virtuosité – créative ou pianistique – est un jeu malin dont il n’est pas dupe. Certains regretteront qu’il ne laisse pas plus d’espace à sa veine humoristique ou à son côté pop ; mais quelle subtilité, quelle musicalité, quelle science modeste dans ce tour de chant exceptionnel et précieux fêtant son faux-nouveau disque…

L’artiste est à un nouveau tournant de sa carrière – il vient de quitter Vocal 26, producteur de ce spectacle au Festival d’Avignon. Espérons que son prochain « vrai » disque débouchera sur un nouveau spectacle seul au piano, porteur, pour les aficionados, de nouvelles raisons de l’admirer !