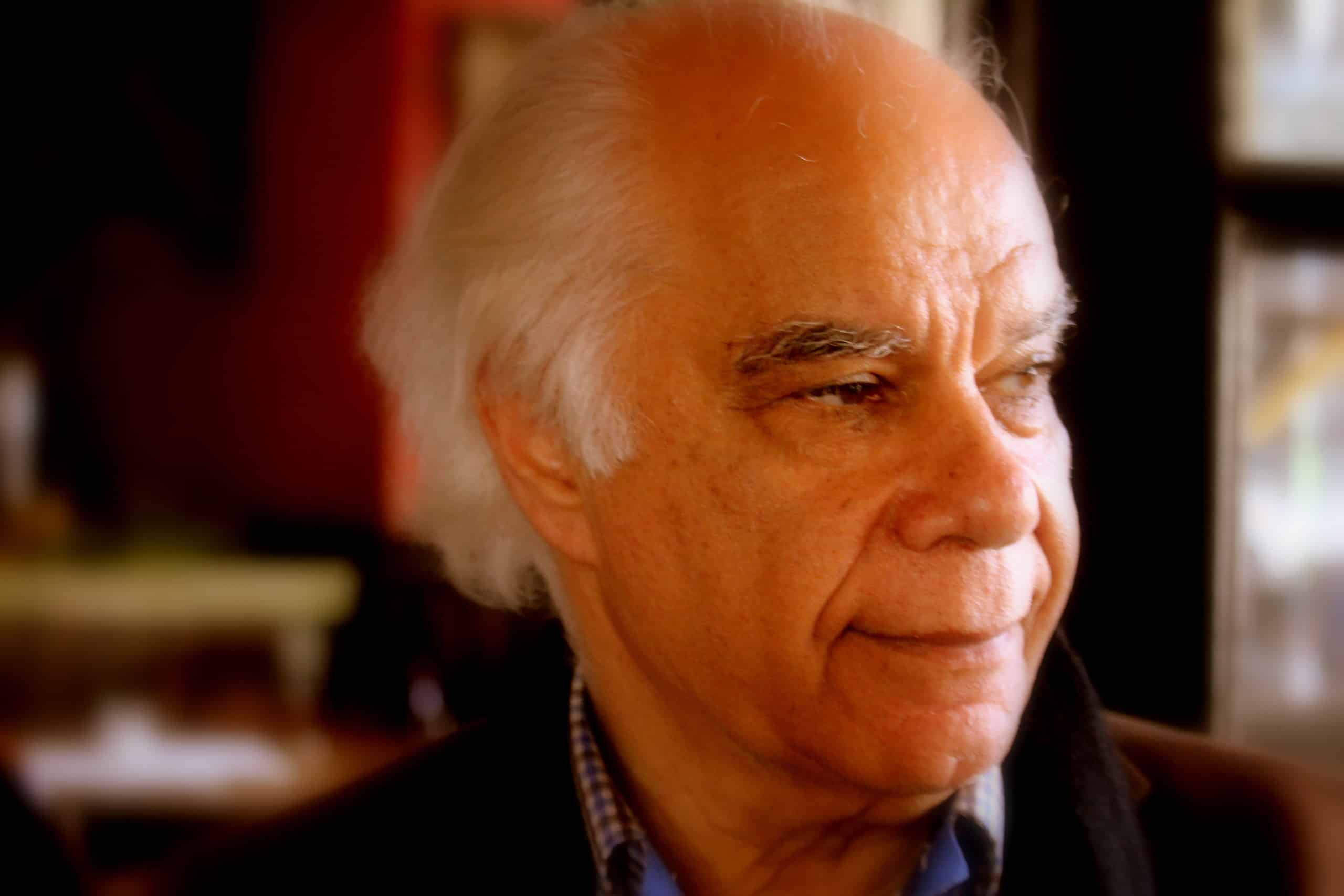

Dans cet épisode, Pierre Réach nous révèle les tiraillements d’un concertiste, partagé entre

- exigence minutieuse et

- urgence du récital.

Entre anecdotes saisissantes et éloge du drame musical, la sincérité de l’artiste précipite les lecteurs dans les arcanes d’une vie de pianiste, avec authenticité, élégance et même doigté.

Retrouvez les premiers épisodes de la saga

1. Les paradoxes d’un rêveur

2. L’homme derrière le monument

3. La passion du génie

4. La quête du son

5. Le devoir de transmettre

6.

L’éloge du doigté

Pierre Réach, dans l’épisode précédent de notre saga, nous avons évoqué quelques principes généraux de l’enseignement du piano. Passons au concret, puisque le but de l’enseignement, au stade où vous suivez vos élèves, est de les transformer en concertistes. Or, vous avez expliqué – avec délectation – que vous aviez passé avec votre cher professeur Jean Fassina deux heures sur la première ligne du quatrième concerto de Beethoven.

C’est l’entière vérité.

Cela peut surprendre. La vie d’un artiste n’est-elle pas rythmée par des échéances à tenir ?

Si tout va bien, si.

Donc on ne peut passer deux heures sur chaque ligne de chaque partition.

On peut passer beaucoup plus, croyez-moi.

Cependant, il vous faut aussi avancer pour assurer l’ensemble d’un récital. À quel moment décidez-vous que sont fixés et intégrés

- tempi,

- doigtés,

- pédale,

- phrasé,

- sonorité,

- vision d’ensemble…

au-delà de la première ligne ?

Vous m’obligez à être sincère une fois de plus. Il m’est arrivé de donner des concerts pour lesquels je n’étais pas prêt. J’en avais pleinement conscience. Chaque musicien a connu ça pour une raison simple, qui n’est pas la paresse mais la nécessité de gagner notre vie. On nous propose un programme, on a besoin d’argent, on accepte et, le jour du récital, on n’est pas bons parce que les œuvres étaient trop longues, trop difficiles, trop lourdes à maîtriser en trop peu de temps. Ça ne m’est pas arrivé souvent, mais ça m’est arrivé. Deux ou trois fois. Je m’en souviens très bien, hélas. Je m’en veux encore. C’était scandaleux.

Qu’est-ce qui vous choque le plus : de vous décevoir, de proposer une prestation de moindre qualité que d’ordinaire ou d’abîmer votre image pour les quelques ultraconnaisseurs qui seront à même de constater que la peinture est un peu fraîche ?

Ce qui me choque, c’est de m’être abrité derrière un soi-disant succès qui donnait aux programmateurs l’envie de m’entendre. Bien sûr, dans le programme, il y avait des pièces qui allaient. En revanche, d’autres étaient purement et simplement imprésentables.

Par contraste, quand vous sentez-vous prêt à jouer ? Un de vos prestigieux collègues disait : « Quand je peux jouer mon programme au saut du lit… »

Je pense qu’il y a un moment où l’on se sent prêt grâce à l’imprégnation. La répétition a fait son œuvre. Je crois beaucoup à la répétition, au rabâchage, à la rumination. Tous les matins, il faut manger la même chose, la même chose et encore la même chose. En réalité, on ne répète pas. Chaque matin, c’est différent et, en général, c’est mieux, jusqu’au jour où on est tellement imprégné de l’œuvre que l’on finit par s’identifier à elle. J’ai eu ce sentiment. Je vous parlais de moments où je n’étais pas prêt : voilà l’envers de ces moments, ces instants où vous savez que vous jouez la pièce comme il vous semble juste et bon de la jouer. Peut-être d’autres estimeront que cette proposition ne leur convient pas, voire qu’elle est en contradiction avec l’esprit du compositeur, mais ces opinions m’indiffèreront dès lors que j’aurai la conviction que je joue comme j’estime devoir jouer. On peut se tromper aux yeux des autres, mais il ne faut pas se mentir à soi-même.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fouU50vN06g[/embedyt]

C’est cette insincérité à votre endroit qui, au premier chef, vous a blessé lors des récitals montés pour partie en catastrophe ?

Oui.

Comment cela vous est-il arrivé ?

Écoutez, à une certaine époque, il m’arrivait d’avoir des récitals très rapprochés puis une longue période blanche. Les récitals très rapprochés, il fallait les assumer, mais il fallait aussi assumer le déséquilibre du planning. Parfois, c’est compliqué.

J’imagine que l’été doit être un moment très dense !

Bien sûr, certains artistes souffrent de l’esclavage des festivals d’été. Le terme est excessif, et sans doute beaucoup de musiciens voudraient, sur le principe, subir cet esclavage-là. Toutefois, ce n’est pas drôle pour l’entourage. Pas question de partir quand tout le monde prend des vacances, d’une part parce que vous avez des engagements, d’autre part parce que si vous prenez huit jours de vacances, au retour, vous n’avez plus les doigts pour jouer. Il nous faut toujours être prêt, et d’abord sur un plan physique. Si vous avez un concert le lendemain, tirez un trait sur les soirées à rallonge et les activités festives ! D’autant que, moi, je suis assez discipliné. Il m’arrive d’être plus ou moins brillant ou juste, mais mon travail consiste à mettre les meilleures conditions de mon côté. Par le travail, par l’hygiène de vie, par l’exigence. Je ne donne pas un bon concert si je ne suis pas tranquille, si je ne me suis pas bien reposé, et, c’est une évidence, si je n’ai pas beaucoup travaillé.

Ce souci d’être prêt, vous en avez évoqué une des composantes : l’imprégnation par des doigtés rigoureux, qui évite toute improvisation.

Je me méfie de l’improvisation parce que je ne pratique pas du tout cet art. Mon grand ami Cyprien Katsaris a beau être un interprète génial de Chopin, Liszt et Beethoven, c’est aussi un improvisateur stratosphérique. Il est capable de partir sur un thème de Bach, il se promène par les opéras de Wagner, il en restitue les charmes tout en jouant une œuvre de Cyprien Katsaris qu’il crée à la volée [sur la vidéo infra, la vidéo arrive à 1’15]. On a l’impression d’être éclairé tour à tour par Beethoven, Brahms et tutti quanti. C’est sublime ! Moi, je n’ai pas ce talent-là. Je ne sais pas improviser.

Vous ne vous y êtes pas beaucoup essayé, sans doute…

Certes.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wN2dggrckDA[/embedyt]

D’où votre passion pour les doigtés. Expliquez-nous le rapport !

Le doigté, c’est le contraire de l’improvisation. C’est Jean Fassina, que nous évoquions tantôt, qui a attiré mon attention sur ce point lors de mes années de formation. Ce très grand pédagogue n’est pas à sa place dans notre vision de l’école française de piano. Il estimait que les doigtés étaient essentiels ; et j’ai compris qu’il avait raison parce que, quand vous choisissez un doigté, quand vous l’écrivez, quand vous le fixez, à force de reprendre un même passage avec les mêmes enchaînements, vous développez – en sus des mémoires auditive et visuelle – une mémoire musculaire et tactile. De plus, votre doigté n’est pas un pense-bête, il est partie intégrante du phrasé que vous souhaitez construire. Certains de mes doigtés, je ne pourrais plus les changer car ils font partie du texte d’une manière physique. Dans beaucoup d’instruments, une part importante du travail consiste à choisir ses doigtés car ils sont consubstantiels au phrasé, au legato, à la musicalité que vous cherchez à obtenir.

Dans votre hommage à Jean Fassina, vous avez même souligné l’expressivité intrinsèque à certains doigtés. Selon vous, le meilleur doigté n’est pas forcément le plus simple car, si le compositeur a écrit un passage particulièrement ardu, ce n’est pas toujours pour qu’il ait l’air de glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard…

Non. Si tout devient facile, on gomme le grain de la partition. Je vais vous surprendre en affirmant crânement que l’écriture de Beethoven est quelquefois gauche. Or, dans l’édition d’Artur Schnabel – un très grand pianiste beethovénien et schubertien, mort au début des années 1950 –, cet artiste a proposé des doigtés magnifiques.

Pour tous ceux qui ne seraient pas concertistes – il y en a encore quelques-uns, je crois –, pouvez-vous donner une idée de ce qu’est un « doigté magnifique » ?

Un bon doigté est un doigté fonctionnel, qui aide l’interprète à garantir la fluidité de ce qu’il joue. Un doigté magnifique est un doigté difficile mais qui, quand vous arrivez à surmonter cette difficulté, rend justice du phrasé tortueux et évolutif d’un passage. Spontanément, on pourrait avoir tendance à aller vers la facilité. Or, un trait difficile, c’est un trait difficile, les deux mots sont importants. C’est un trait, donc il faut le jouer d’un trait ; et il est difficile, donc il ne s’agit pas de gommer cette difficulté, il faut en faire de la musique. Aussi faut-il se méfier par exemple des arrangements qui consistent à se servir des deux mains. Soit, vous gagnez en brio ; mais vous désamorcez la tension qui est pourtant constitutive de sa musicalité. Sur ce passage-là, Beethoven ne vous demande pas d’épater la galerie. Il exprime un élan soudain et la complexité qu’il y a à l’exprimer ou à le vivre. En se facilitant le travail, l’interprète annihile la puissance dramatique de cette antinomie.

Comment lutter contre cette aspiration plutôt saine à ce que vous appelez la facilité ?

La facilité est une tentation très humaine contre laquelle l’exigence doit nous conduire à lutter. En somme, ce doigté magnifique dont nous parlons, c’est un doigté jouable mais qui respecte la tension dramatique, donc qui n’est pas forcément celui vers lequel pousse l’inclination au moindre effort ou au « joli ». Chez Beethoven, la plupart du temps, le « joli », c’est vilain. En tout cas, le beau est rarement joli ; et, aux moments opportuns, les doigtés doivent participer de cette esthétique particulière, si puissante, et de l’expressivité musicale, si prenante.

À suivre !