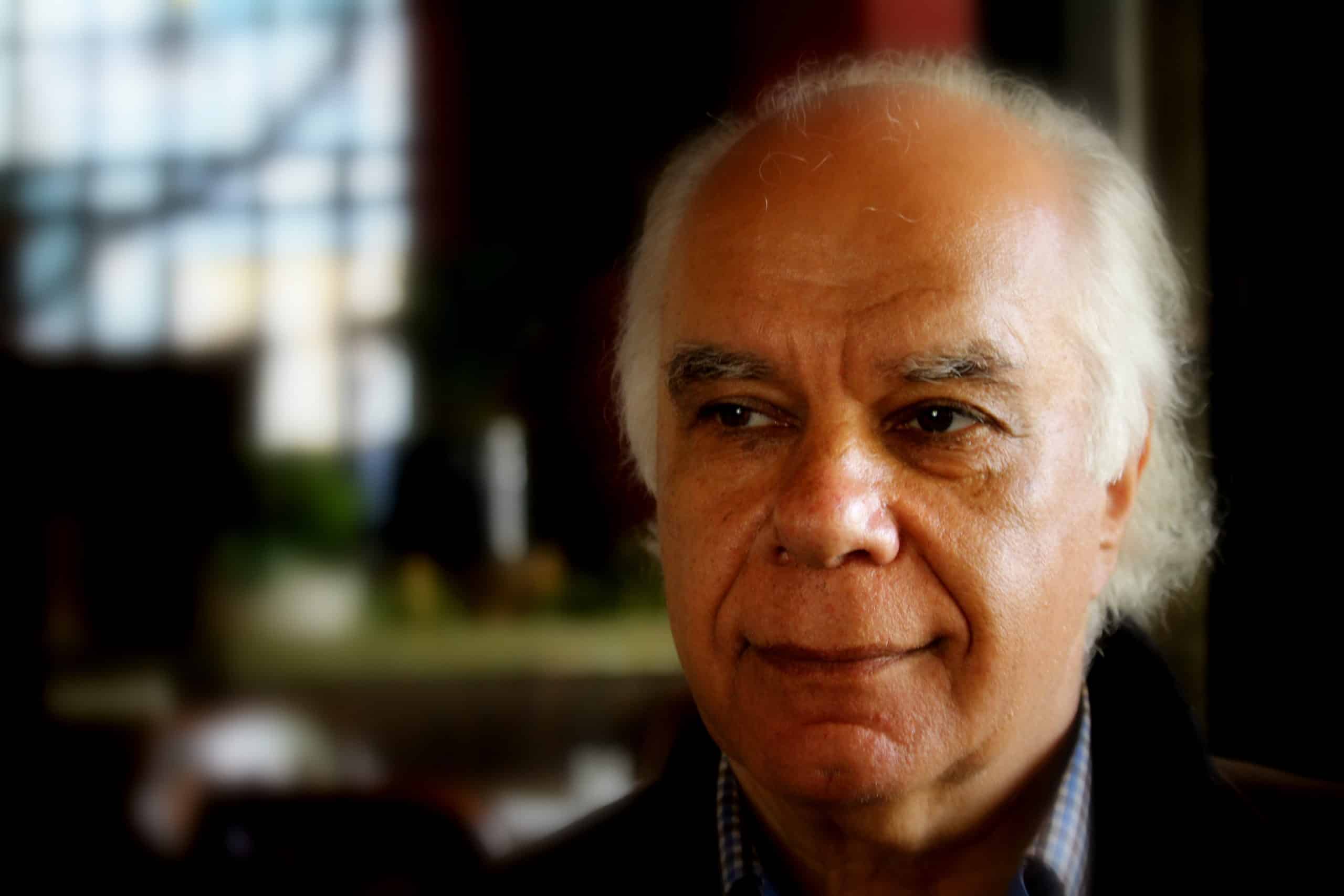

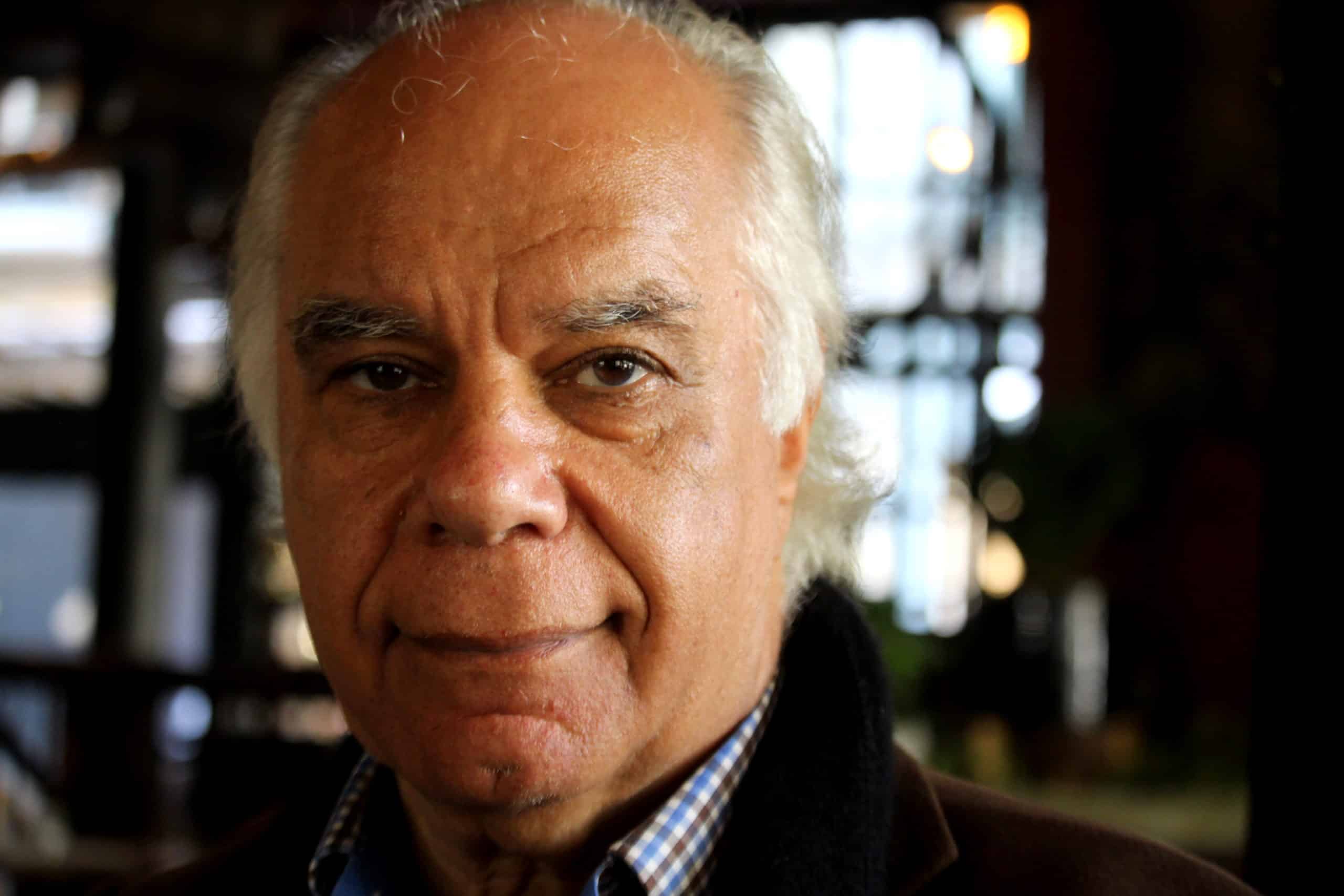

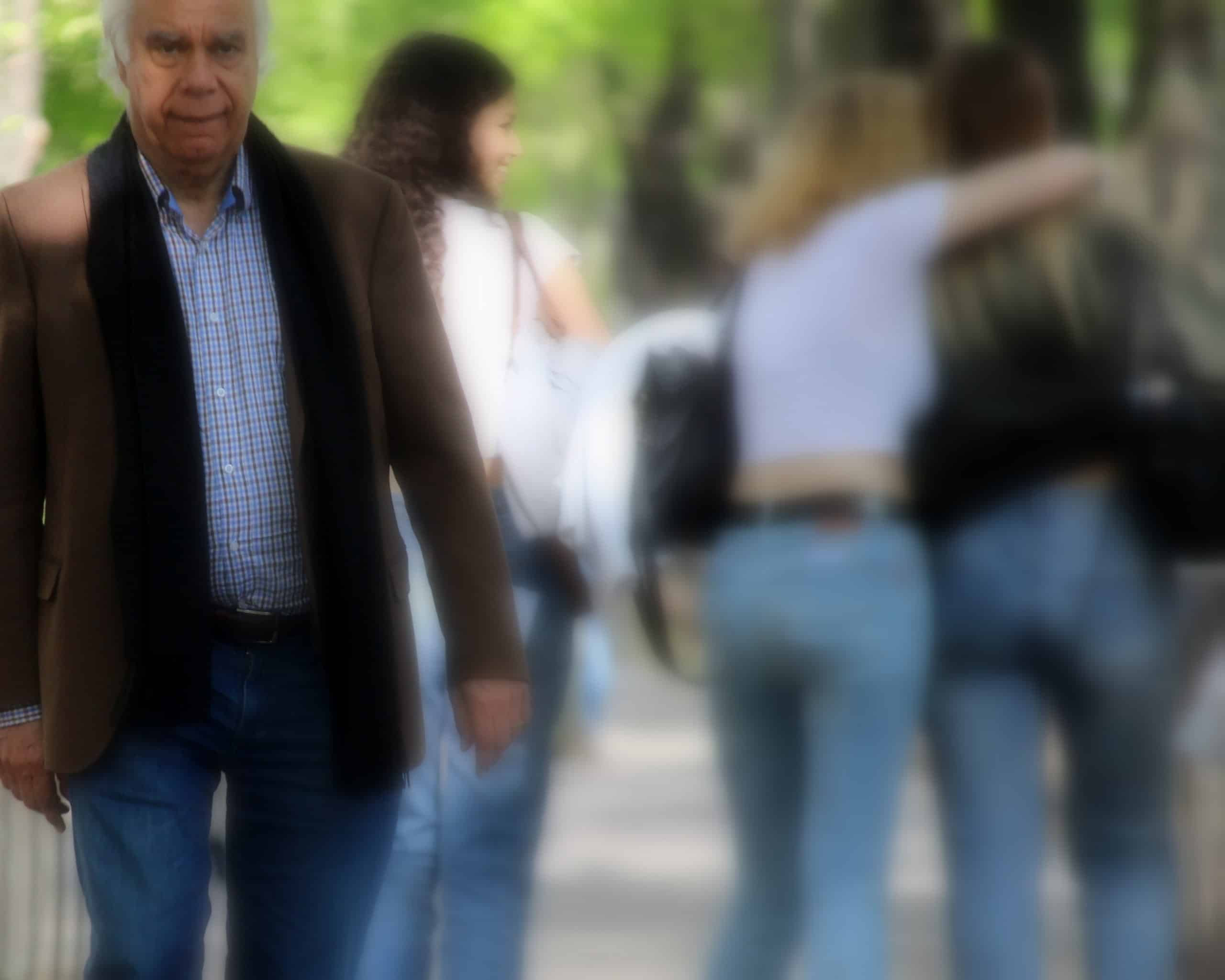

En ce jeudi saint de la mi-avril 2022, sous le grand soleil des Batignolles, les Parisiens rigolent fort aux terrasses des cafés. Bien que je n’aie pas exprimé une grande estime pour Olivier Bellamy, j’ai rendez-vous à 15 h avec Pierre Réach, dont M. Bellamy livrette le dernier double disque et a soutenu le musicien lors de ses émissions. À 14 h 58, Pierre Réach m’envoie un Texto très signifiant : « Je suis à l’intérieur. » À l’intérieur du café, soit. Mais, plus généralement, à l’ère des m’as-tu-vu, des frétilleurs et des tourmentés de la façade, l’artiste est aussi quelqu’un à l’intérieur tout court – et il le démontre, mots à l’appui.

À l’occasion de la parution du premier double disque de son intégrale des sonates de Beethoven, en partie chroniqué ici, le pianiste, passionnant derrière un clavier ou devant un micro, nous laisse libre accès à ses secrets :

- les dessous du projet,

- l’importance de l’enseignement dans sa pratique artistique,

- ses réactions face aux soubresauts de l’actualité,

- ses projets et quelques-uns de ses rêves

habitent un entretien à bâtons rompus dont, après le feuilleton, l’intégrale est publiée ci-après.

1.

Les paradoxes d’un rêveur

Pierre Réach, nous allons commencer en parlant – selon vos termes – d’un « objet pas intéressant », donc de votre disque. En effet, vous avez déclaré que « le disque n’est qu’une photo de ce que vous faisiez à une époque, mais c’est fini ! Or, il y a toujours des secrets pas encore découverts dans les messages de la musique. » Pour beaucoup d’artistes, un disque est un aboutissement. Diriez-vous que, pour vous, qui en avez gravé moult, c’est le début d’une frustration esthétique ?

Je vais vous répondre de plusieurs manières qui vont peut-être vous paraître contradictoires. Oui, le disque est une photo de la manière dont joue un artiste à un moment précis. Cependant, il est souvent le fruit d’un travail très élaboré, souvent pendant plusieurs années. Wilhelm Kempff a gravé trois ou quatre intégrales des sonates de Ludwig van Beethoven. C’est bien le signe d’une tension qui se joue entre la fixation instantanée et la nécessaire évolution du musicien.

Comment caractériseriez-vous ce que contient cette « évolution » ?

Évolution n’est pas révolution. Il s’agit moins d’adopter ou d’adapter des approches radicalement opposées que de continuer à découvrir. Ce que vous appelez « frustration esthétique » est surtout un bel hommage à l’incroyable polysémie des chefs-d’œuvre sans cesse remis sur le pupitre. Les sonates de Beethoven – mais pas qu’elles ! – sont des sources inépuisables d’inspiration pour les interprètes, quelles que soient les époques. Je le dis souvent à mes élèves et à mes proches : il est incroyable que des œuvres écrites il y a 250 ans – 250 ans, rendez-vous compte ! –, comme celles de Johann Sebastian Bach, ne cessent d’être jouées et rejouées.

Cette actualisation perpétuelle contribue-t-elle à leur pérennité, ou est-ce leur caractère exceptionnel qui justifie ces interprétations incessantes ?

Incessantes, je ne sais pas : en France, Bach a longtemps été oublié. En revanche, une œuvre qui ne cesse d’être rejouée démontre qu’elle résonne avec l’environnement des différents moments où on la joue. Dire d’une œuvre qu’elle est géniale n’est donc pas la juger « très actuelle » mais la trouver « très actuelle à toute époque », ce qui n’est pas la même chose.

Dans cette diachronicité de l’interprétation, vous concevez votre disque comme une photo qui s’inscrit dans l’album (ou, feignons d’être moderne, dans le Pinterest) d’un artiste et d’une œuvre.

Oui, une photo de l’œuvre elle-même, mais aussi une photo de l’époque.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lZ_Rs-SZfvY[/embedyt]

En quoi le double disque qui inaugure votre intégrale des sonates de Beethoven correspond-il à cette conception ?

En 2022, à mon âge – qui n’est pas si jeune –, j’ai fixé la façon dont je sens les sonates hic et nunc. Toutefois, aussi biscornu que cela semble, je suis à la fois pour et contre le disque. C’est même pour cette double raison que j’aspire à en graver ! Sergiu Celidibache, un de mes dieux, disait que le disque a des limites pour refléter une vision à cause de l’acoustique et de la technique. Il est vrai que rien ne peut remplacer

- le souffle d’une salle de concert,

- l’émotion du public et

- la présence de l’artiste.

Ouvrons une parenthèse, si vous le voulez bien.

Allez-y ! J’aime beaucoup les parenthèses, même s’il est parfois – et parfois seulement – triste de les fermer.

J’ai eu la chance de rencontrer Arthur Rubinstein et de profiter de ses conseils lorsque j’ai gagné une médaille au concours qui porte son nom, en Israël. Il s’était intéressé à moi et m’a proposé de travailler avec lui, ce qui est effectivement arrivé pendant plusieurs années, de 1974 à 1979. Par la suite, j’ai eu le bonheur, par la suite, de compléter ses avis par ceux d’Alexis Weissenberg, de Paul Badura-Skoda et de Maria Curcio, après Yvonne Lefébure et Yvonne Loriod, au Conservatoire national de Paris. Ainsi, des artistes exceptionnels m’ont transmis une exigence de jouer de manière très authentique la musique de très grands compositeurs comme Beethoven, Bach ou Schubert, par exemple.

En d’autres termes, la photo de votre disque paru cette année est multistrates : elle porte trace de votre art du moment, mais aussi de votre expérience de plusieurs décennies comme artiste et pédagogue ET de votre appropriation des conseils donnés par de grands anciens !

En effet, et c’est ce que je voulais vous dire à travers cette apparente digression. Je ne suis pas contre le disque pour des questions d’émotion ou de technique ; je suis contre le disque dès lors qu’il est considéré comme un point final. Un enregistrement

- se positionne par rapport à une tradition,

- témoigne d’infléchissements et

- illustre une personnalité.

Le double disque que je viens de publier n’a certainement pas pour ambition de livrer une version définitive des six sonates que je présente. Et pas par modestie ou insatisfaction, notez bien ; juste parce que, par définition, la musique n’est jamais terminée. En ce sens, le disque est une illusion. Il ressemble à un point final alors qu’il n’est qu’un point virgule.

Pourtant, vous arrivez aujourd’hui avec un projet triplement marmoréen, si je puis m’exprimer ici. Il y a

- la statue du commandeur : Beethoven ;

- le statut de l’artiste qui publie un double disque ; et

- le Graal de toute discothèque : une intégrale.

Que de solennité, que de solidité !

Ha, mais le disque est une illusion. C’est quelque chose de très factice. Aucun disque ne résoudra jamais le mystère de Beethoven. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Beethoven est grand, d’ailleurs ! Le fait que la version gravée soit merveilleuse n’y peut mais.

Même l’une ou l’autre interprétation de Wilhelm Kempff n’est pas une perspective satisfaisante ?

Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ! J’adore Wilhelm Kempff dans Beethoven. J’adore Rudolf Serkin. J’adore Daniel Barenboim. J’adore de très nombreuses versions…

… mais toutes demeurent insatisfaisantes à vos oreilles ?

Heureusement !

Pourquoi ?

Si, hypothèse absurde, une version était définitive, plus personne ne jouerait les sonates de Beethoven ! Cela ne signifie pas que je considère que telle ou telle version d’un grand maître a des défauts, si tant est que, à leur niveau, un défaut prétendument objectif ne puisse être interprété comme une qualité subjective ; au contraire, c’est que j’y découvre de nouvelles splendeurs qui enrichissent la beauté des œuvres et donnent des raisons supplémentaires, s’il en avait fallu, pour continuer d’explorer ces partitions – donc de les jouer et, le moment venu, de les enregistrer.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0RE3O5RVj7A[/embedyt]

Enregistrer Beethoven tout en admirant d’autres enregistrements de Beethoven serait donc plus logique que contradictoire, voire présomptueux ?

Bien sûr que je me trouve très présomptueux d’emprunter ces chemins-là ! Cependant, la musique a ceci de particulier qu’elle n’a pas de vérité. En musique, il y a des mensonges, des faux pas, des trahisons, mais la vérité n’existe pas. Sinon, pourquoi croyez-vous que de grands maîtres réenregistrent des compositions qu’ils ont déjà magnifiquement fixées ?

Si je vous suis bien, vous êtes contre le disque en tant qu’il représenterait une version définitive, tant pour l’Histoire de la musique que pour la sensibilité d’un artiste. Est-ce à dire que vous êtes favorable au disque pour les mêmes raisons : chacun d’eux est susceptible de poser des jalons dans l’histoire des interprétations, non pas dans une perspective de progrès mais dans un élargissement du spectre herméneutique, ce qui nourrit le rayonnement d’œuvres que vous admirez ?

Soyons honnête, pas seulement. D’un point de vue concret, le disque est aussi l’occasion de partager son travail avec des amis, des proches, des mélomanes, des curieux ; c’est quand même merveilleux – d’une part parce que l’on ne travaille pas ses pièces pour le seul plaisir de les jouer pour son piano personnel ; et, d’autre part, parce que tout le monde ne peut pas venir vous écouter. N’oublions pas que, pendant la pandémie, qui n’est pas terminée, les concerts avaient même été supprimés ! La concrétisation d’un enregistrement est donc irremplaçable, quelque inaccomplie soit-elle par nature.

En somme, la réflexion de Sergiu Celidibache que vous citiez est faussement pragmatique : quand il parle de technique de captation, il ne parle pas que de technique.

Non, sa réflexion ouvre un espace quasi métaphysique qui, banalement, n’a pas été vraiment compris. Certains ont dit : « Bien sûr que l’on ne peut pas retrouver l’ambiance d’une salle de concerts dans un micro, la belle affaire ! » Or, cela va plus loin que cela. Sous une apparence de trivialité, le chef d’orchestre interrogeait l’essence même de l’interprétation. L’enregistrement d’un disque n’est pas qu’une question de technique – celle de l’ingénieur du son ou celle de l’interprète. Elle rappelle surtout que le musicien ne joue pas seul. Quand il donne un concert, il sent comment réagit le public. Celui-ci peut le stimuler comme il peut le décourager. Et ça, dans le disque, ça n’existe pas car vous êtes devant une seule personne qui s’appelle le micro.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sQTjXKtV0kY[/embedyt]

Dans votre dialectique artistique, il est donc nécessaire et non contradictoire d’être pour et contre l’enregistrement en studio…

Je me méfie de l’opposition binaire. Elle est souvent fallacieuse. En pédagogie aussi, je puis sembler paradoxal : je suis à la fois pour et contre les concours internationaux. L’esprit de ces grands-messes est effrayant. Il m’arrive souvent de faire partie de jurys importants ; et je constate que chaque candidat pense à qui a joué avant lui et qui va lui succéder. Donc il ne pense ni à la musique, ni à lui. Comment le lui reprocher ? Aussi, sur le principe, faudrait-il déconseiller aux jeunes artistes de se frotter à cette comédie inhumaine. Sauf que, en même temps, il n’est rien de tel qu’un grand concours pour faire découvrir un artiste et permettre à des gens importants dans l’économie musicale de se laisser bluffer par son talent, puis de l’engager, etc. En musique, le pour et le contre restent complémentaires car relatifs !

Mais la relativité a des limites : si tout était vraiment relatif, vous n’auriez pas trouvé le temps, l’énergie et la folie d’entreprendre une intégrale des sonates de Beethoven !

Quand j’étais enfant, mes parents m’ont emmené à tous les concerts de Kempff et de bien d’autres génies. Très vite, en tant que pianiste, j’ai eu le rêve de graver cette intégrale. Partant, très égoïstement (mais un artiste peut-il n’être jamais égoïste ?), ce projet est un accomplissement pour moi. Maintenant, j’ai mon âge, je l’assume, et je ne veux pas laisser passer le moment d’aller au bout de ce rêve.

D’autant que vous auriez pu chercher à enregistrer ces trente-deux mastodontes avant. Vous avez préféré attendre…

Je ne sais pas si j’ai préféré. En revanche, je crois que tout vient à son heure, et je ne pense pas que, quand j’étais plus jeune, j’aurais été assez mûr pour mener à bien cette ambition. Sans arrogance, croyez que je m’en méfie, je crois que je le suis à présent.

2.

L’homme derrière le monument

Pierre Réach, quand on décide d’enregistrer une intégrale des sonates de Beethoven, on pense forcément au texte avant même de penser à son interprétation.

Le texte, c’est l’essentiel. Plus le temps passe, plus je suis convaincu qu’il ne faut rien ajouter à ce que Beethoven a écrit.

Pour reprendre l’expression de Jean-Marc Luisada…

… qui est un de mes grands amis…

… interrogé par vos soins après son concert à Piano-Pic en août 2021, les sonates de Beethoven sont-elles le « bœuf bourguignon » (à 4’25 de la vidéo infra), id est le plat de résistance de tout pianiste ?

Bien sûr, au même titre que le Clavier bien tempéré ou les Variations Goldberg – que je joue beaucoup – de Bach. Les trente-deux sonates de Beethoven sont une sorte de Bible.

Vraiment ?

Bon, l’appellation est un peu facile, pour un pianiste. Mais votre question interroge ce qu’il y a dans cette musique et, comme dans la Bible, il y a tout. J’ajouterai que, ce qui est très curieux, c’est que je m’en suis rendu compte pendant la pandémie. En effet, pour moi comme pour beaucoup de musiciens, l’arrêt des concerts a été un désastre. Les vedettes et les moins-vedettes qui, à mon instar, avaient moins de projets mais en avaient de trrrès beaux, notamment en Extrême-Orient, en Chine et au Japon où j’allais trois fois par an, nous nous sommes retrouvés sans un seul projet pour 2020 et 2021.

Cet arrêt total vous a-t-il paru sain ou scandaleux ?

Ni l’un ni l’autre. Je l’ai pris comme un fait. C’était comme ça, je n’y pouvais rien changer.

En avril 2022, j’imagine que ça repart…

Il y a des frémissements en Chine et au Japon, mais la question de la quarantaine pose des problèmes évidents.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1DCokBEbD8Q[/embedyt]

Êtes-vous de ces artistes qui ont trouvé profit à la pandémie ?

Profit alors que tant de gens mouraient ou souffraient, dans leur corps et dans leur âme ? Certainement pas, vous êtes fou ! En revanche, pendant ce que j’ai ressenti comme une punition puisque, du jour au lendemain, on nous a dit que nous ne jouerions plus, nous dont la vie consistait à jouer, j’ai senti comme tout le monde – vous me parliez de Jean-Marc, dont je suis très proche, mais d’autres pairs me disaient quelque chose d’assez similaire – le danger de la dépression. Pour les pianistes, le confinement signifiait : « Remets-toi devant ton piano mais abandonne ici tout espoir. »

En dehors de la déception liée aux annulations, n’avez-vous pas éprouvé un certain soulagement en étant contraint de souffler un peu ?

Au contraire ! Figurez-vous que, après des années de récital, je me suis rendu compte de ce que signifiait tout ce qui est autour du concert. Je n’avais pas conscience, ou pas autant conscience, de l’excitation que représentait l’envie, l’exigence, la nécessité que tout soit prêt, que tout soit bien pour une date. Je n’avais pas conscience de la merveilleuse envie que l’on va voyager. Je n’avais pas conscience, ou pas à ce point, de l’incroyable énergie qui habite le fait d’être dans une loge, de s’habiller et de se préparer. Pourtant, tout ça faisait partie du concert. Tout ça faisait partie de notre métier…

… et tout ça a disparu.

Oui. Il n’y avait plus que la partition. Rendez-vous compte ! Tous mes concerts avaient disparu. Le concert, ça n’existait plus. Je me suis retrouvé uniquement devant mes partitions. Alors, je vais le dire avec honte, parce que je suis conscient que, pendant que je me gobergeais de Beethoven, des gens périssaient à l’hôpital, mais, moi, cette situation d’enfermement m’a appris beaucoup de choses. Désormais, je crois que je travaille mieux, et je ne pense pas avoir été le seul musicien à changer ma manière de travailler.

Sauriez-vous dire pourquoi ?

Parce que l’interdiction des concerts nous a confrontés à la musique et a effacé le reste. Les musiciens ont été exemptés de tout ce qui n’est pas la musique elle-même. Pour ma part, je le dis avec modestie, je crois avoir progressé.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3UQm-mzPeqU[/embedyt]

Un artiste multireconnu, un virtuose adulé, un prof d’élite, peut-il réellement progresser ou aspirer à progresser ?

Évidemment. Tenez, un exemple : je me suis rendu compte, pour parler des sonates de Beethoven particulièrement, que le respect du texte était essentiel.

N’en aviez-vous pas eu conscience avant ?

Pas à ce point. Quand on est pris dans l’urgence habituelle, on n’a pas forcément conscience de tout ce que le compositeur a indiqué.

Pourquoi ?

Mais parce que c’est énorme ! Il y a tant d’indications, de détails voulus et même demandés par le compositeur… Regardez la question du tempo. Chacun peut avoir sa conception du tempo. Il n’y aura jamais de réponse définitive, encore moins en valeur absolue. Aussi nous faut-il penser le tempo d’un point de vue relatif, c’est-à-dire par rapport au texte et chacun par rapport à l’autre.

Donc les tempi restent un mystère. Avez-vous percé l’énigme des nuances ?

J’y ai beaucoup réfléchi même si, quand on parle de nuances, il faut aussi parler de la dynamique et, comme pour les tempi, penser moins de façon absolue que de façon relative en ménageant – parce que c’est ce qu’exige le compositeur – des contrastes permanents. Et puis, les nuances sont un ensemble. Pour les évoquer, il faut aussi parler de la valeur des silences et de ce que l’on appelle tout simplement « jouer en mesure ». Il n’est pas question du moindre rubato, hors ce que Beethoven a marqué. Par exemple, dans « La Tempête »…

… qui figure dans le premier double disque de votre intégrale…

… les ritenuti sont nombreux et précis. Nous devons les respecter absolument et rigoureusement. Ces élargissements ne sont pas laissés à la discrétion de l’interprète. Il n’est pas question de se permettre quoi que ce soit. Il-faut-res-pec-ter-le-texte, rien d’autre.

Le confinement a donc dopé votre rigueur.

Oui, peut-être parce que je l’ai d’abord vécu – et je n’ai pas été le seul dans ce cas – à la manière d’une punition. Quelqu’un que l’on punit, ce n’est pas quelqu’un que l’on tue. On ne lui ôte pas la vie. On le remet sur un supposé bon chemin. Eh bien, la pandémie en général et le confinement en particulier ont été une punition pour moi, et je crois que cette punition m’a remis sur le droit chemin, en l’espèce celui qui suit la volonté explicite de quelqu’un comme Beethoven.

Cette rigueur, conçue ici comme la conscience aiguë d’exécuter à la lettre le testament d’un compositeur, vous a-t-elle donné l’impulsion dont vous aviez besoin pour franchir le Rubicon et osé, enfin, de vous attaquer à l’intéGraal du pianiste : enregistrer les trente-deux sonates, tel un organiste d’une certaine envergure qui doit graver l’intégrale Bach ?

Quand on envisage d’enregistrer une intégrale, il faut se demander ce qu’elle apporte de plus qu’un florilège. Or, vous savez, Beethoven et les sonates pour piano, c’est très particulier. Beethoven n’avait pas grand-chose à voir avec un Mozart, lequel écrivait parfaitement dès son plus jeune âge. Beethoven, lui, a composé ses premières sonates alors qu’il approchait de la trentaine. À titre de comparaison, Chopin avait composé ses deux sublimes concerti à l’âge de dix-neuf ans ! À l’inverse, l’opus 111, qui clôt la série, n’est pas du tout une de ses dernières œuvres pour piano. L’opus 126 est consacré aux Bagatelles. Les grands quatuors, la Missa solemnis, la Neuvième symphonie, tout ça, c’est après. Donc enregistrer les trente-deux sonates exige de renoncer à l’idée d’un panorama biographique de Beethoven.

D’autant que le côté biographique, vous vous en fichez – contrairement à un Jean-Nicolas Diatkine, par exemple…

Oui, la vie du compositeur, je m’en fiche complètement, c’est l’art qui m’intéresse. Partant, enregistrer l’ensemble des sonates de Beethoven, même si elles ne couvrent pas l’ensemble de la vie du compositeur, c’est exprimer l’essentiel de son art.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PDaUTIbqdqo[/embedyt]

Comment caractériseriez-vous cet « essentiel » ?

Il y a ce côté de défi juvénile, une énergie incroyable, comme une explosion que l’on sent dès la première sonate, très impressionnante de personnalité, de contraste, de brio car elle exige une grande virtuosité ; et, dans la Hammerklavier comme dans les trois dernières sonates, il y a ce côté métaphysique, généreux, presque fraternel, qui est proprement inouï. En somme, enregistrer les trente-deux sonates, c’est décrire ce parcours passant de l’élan à la passion (songez à l’Appassionata, bien sûr, même à la Sonate au clair de lune écrite avant !) pour aboutir à une réflexion sur la condition humaine, finalement. Par conséquent, pour répondre à votre question, c’est bien la rigueur qui me pousse à enregistrer une intégrale. Pas l’ivresse de graver une Intégrale, avec un I majuscule : l’exigence de tout enregistrer parce que ce tout forme un tout. Les trente-deux sonates, par-delà leur diversité, forment un monde qui se tient.

Prouvez-le-nous, de grâce !

Regardez la sonate op. 111. Elle n’a que deux mouvements. Le premier décrit une sorte de lutte incroyable, non pas agressive mais violente. Suit une arietta en forme de méditation philosophique très douce qui s’achève sur un silence qui préfigure l’éternité. Anton Felix Schindler, un contemporain du compositeur, le poursuivait en s’étonnant : « Mais vous avez oublié d’écrire le troisième mouvement ! » alors que l’on ne peut rien écrire après le second mouvement. Et Beethoven de finir par lui répondre : « Je n’avais pas le temps. »

Envisager une intégrale, est-ce pas osciller entre la tentation de l’unification (montrer que le tout est un tout) et celle de l’ultracaractérisation (montrer que, par-delà l’étiquette « intégrale », chaque partie est spécifique) ?

Il est possible que cette tension participe de l’intérêt du projet, pour l’auditeur comme pour l’interprète.

Vous-même, êtes-vous sensible à la dimension monumentale du projet artistique que sous-tend cette idée d’intégrale ?

Non et oui. Non parce que, pour être honnête, je n’aime pas tellement les intégrales précisément parce qu’elles sont rarement géniales du début à la fin. Il est parfois préférable, selon moi, de se constituer soi-même une intégrale idéale, sans considérer que l’ensemble doit être joué par le même interprète. Mais oui, je suis sensible à cette dimension monumentale parce que, évidemment, je suis fier de porter un tel projet. Il est sûr que, pour moi, c’est le projet de ma vie, une sorte d’accomplissement qui m’habite complètement… et qui vient juste de commencer puisque deux disques sont parus sur la dizaine qui est prévue.

3.

La passion du génie

Pierre Réach, après avoir évoqué l’interprétation et le rôle du texte, il est temps d’aborder l’art de construire une intégrale. Les organistes rusent avec Bach, en proposant des pièces par temps liturgique, par genre ou par type d’instrument, par exemple. Votre proposition pour Beethoven ne consiste pas davantage à proposer un déroulement chronologique des sonates. En témoigne ce double disque où vous rapprochez l’opus 31 des dernières sonates. Ce choix du contraste prélude-t-il à une poétique de la friction, ou a-t-il vocation à rester exceptionnel ?

Je n’ai pas une posture systémique. Chaque double disque sera construit spécifiquement. Ce sera le seul système que j’utiliserai ! Pour le premier double disque, je suis parti d’une évidence : je veux enregistrer les trois dernières sonates depuis toujours. Cette trilogie sublime était ma priorité. Or, nous vivons dans un monde où rien n’est acquis. J’en ai conclu que si jamais – ce qu’à Dieu ne plaise – la marque de disque ne pouvait pas m’emmener au bout de l’aventure, au moins, j’aurais enregistré les sonates que je préfère.

Vous les avez associées aux trois opus 31.

Pour la même raison : je les adore depuis toujours, notamment « La tempête », mais aussi celle que l’on appelle « La caille », une étiquette que je déteste, et celle que l’on appelle « La boiteuse », autant de titres qui ne sont évidemment pas de Beethoven. Cependant, ouvrons une parenthèse : cette question des titres charrie des histoires très drôles. Ainsi de la vingt-et-unième sonate dite « Waldstein », op. 53. En France, on l’appelle « L’aurore ». Je me rappelle que, quand j’étais petit, j’avais des disques de ce très grand pianiste français que fut Yves Nat, et où figurait cette sonate. J’ai retrouvé tantôt le programme d’un concert sublime de Wilhelm Kempff qui mentionnait également la sonate sous ce nom. Et Romain Rolland, que j’adore et qui a écrit des pages merveilleuses sur Beethoven, explique que, sous prétexte que le thème pouvait paraître décrire un lever de soleil, les Français ont adopté ce titre qu’ils croyaient allemand. En réalité, certains contemporains germaniques avaient dit : « Diese Sonate ist einen Horror », ce qui n’a pas exactement le même sens !

En attendant la Waldstein, vous offrez un paquet incluant les trois dernières et les trois opus 31. Pourquoi ?

Le couplage ne me paraît pas inintéressant. Les trois opus 31 ont un côté dramatique voire enjoué, surtout le troisième. Ils se tiennent, comme les trois dernières sonates se tiennent.

- L’opus 109 a un éclairage très particulier, parfois même un peu féminin sans jamais être efféminé, empreint de poésie et de tendresse, à même de laisser beaucoup d’interrogations (sauf le deuxième mouvement) ;

- l’opus 110, c’est la générosité à l’état pur, avec le cœur qui bat dans les arioso avant les fugues ; et

- l’opus 111, c’est le sphinx, avec un diptyque associant la volonté farouche à l’éternité de l’arietta.

Quelles sonates pour leur succéder ?

La prochaine session d’enregistrement, si tout va bien, aura lieu entre le 20 et le 30 juin. J’articulerai un programme en apparence peut-être un peu plus décousu, mais autour de sonates qui ont un double point commun : d’une part, je les adore ; d’autre part, je pense qu’elles sont prêtes. Il y aura

- la toute première, qui annonce l’Appassionata et pas seulement parce qu’elle est écrite dans la même tonalité ;

- la quatrième, une merveille en Mi bémol et en quatre mouvements qui, à mon avis, est la première des grandes sonates et ouvre la voie aux sonates romantiques ;

- la septième, qui inclut le célèbre et sublime Largo ;

- la huitième dite « Pathétique » ;

- la dixième, en Sol, que l’on ne joue pas si souvent, en dépit de sa douceur et de sa poésie ;

- la douzième, connue notamment pour sa marche funèbre, qui était la sonate préférée de Chopin ;

- la quatorzième dite « Clair de lune », encore un titre qui me laisse pantois ;

- la quinzième dite « Pastorale » ;

- l’Appassionata et

- la sonate dite « à Thérèse », dédiée à Thérèse de Brunswick,

l’une des candidates au titre d’« immortelle bien-aimée », même si Paul Badura-Skoda refusait de trancher ce qu’il qualifiait d’enquête policière ! Toutefois, on sait que cette « immortelle » était à Prague en même temps que Beethoven, qu’elle était déjà mariée et qu’elle était d’un rang social beaucoup trop élevé pour que le compositeur pût espérer quoi que ce fût. Le mystère qui entoure son identité ajoute sans doute de la beauté à cette histoire…

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qJ5lkhYmU8w[/embedyt]

Puisque la captation du deuxième double disque s’approche à grands pas, il est temps de poser une question désagréable mais peut-être pas si fielleuse qu’il y paraît : pourquoi une nouvelle intégrale ?

Je ne pourrai jamais résoudre cette question. Que dire ? Peut-être que je porte en moi ce projet comme une nécessité, et que, plus je grandis en âge, plus je suis convaincant que, ce qui compte le plus, dans la vie en général et dans l’art en particulier, c’est la sincérité. Si vous n’êtes pas sincère dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes, ça ne passera pas. La sincérité ne suffit pas, mais elle porte ce que vous faites et ce que vous êtes. Quand je joue Beethoven, je suis sincère.

Que signifie « être sincère dans Beethoven » ?

Quand je dis que je suis sincère dans Beethoven, c’est que, d’abord, j’aime profondément cette musique. Je ne la joue pas par obligation, je la joue par nécessité, vous sentez la nuance ? Ensuite, quand j’interprète une sonate, je crois accéder à une espèce de vérité. Si je ne suis pas vrai à ce moment, ma vie n’a aucun sens. Ça ne sert à rien que j’existe. Quand je mourrai, j’aurai eu une inexistence inutile. En revanche, si je parviens à partager cette sincérité à travers mes interprétations, je n’aurai pas vécu en vain.

Reste l’Everest à gravir et à justifier : à la difficulté technique, à la complexité musicale, à l’équation économique complexe – bref, aux problèmes que pose tout projet ambitieux, qui plus est quand certains grands décideurs se gobergent de la « crise du disque » pour justifier des options cheap, puputes ou ressortissant du copier-coller ronronnant, s’ajoute le drame (ou, moins sûrement, la chance) de n’être pas le premier à escalader cet à-pic !

Bien sûr, j’ai conscience que l’ascension est exigeante. Elle exige d’être raisonnablement fou. Raisonnablement, parce qu’il faut avoir conscience de sa folie. Fou, parce que, bien que conscient de sa folie, on ose se glisser dans la voie tracée par de nombreux prédécesseurs. Par conséquent, si votre question est : « Est-ce que les Fnac ont besoin d’une nouvelle intégrale, alors qu’il y en a plein et que Pierre Réach est moins connu que des stars comme Lang Lang ? », elle n’est pas sans pertinence. Cependant, il y a plus fort que ce réalisme : le sentiment qui m’habite et qui me pousse à le faire, ne serait-ce que pour mes enfants, mes proches, mes amis et pour les musiciens qui m’ont compris. Je veux leur laisser quelque chose. Oui, je veux laisser quelque chose.

Un artiste ne tient-il pas ce genre de propos systématiquement, dès qu’il sort un disque ou présente un nouveau récital ?

Mais heureusement ! Heureusement que, quand nous montons des projets, quand nous suons sang et eau pour maîtriser et creuser les beautés d’une partition, quand nous mettons en avant les programmes que nous choisissons de porter au disque ou sur la scène, heureusement que nous sommes convaincus que nous ne jouons pas seulement du piano : nous jouons notre vie ! C’est tellement d’investissement, de travail, d’émotions et d’espoirs que la tiédeur routinière n’a pas sa place – ou ne devrait pas l’avoir !

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vRkS0KLZ5Tc[/embedyt]

Cependant, la récurrence des mêmes éléments de langage, quelque sincères soient-ils, ne risquent-ils pas de dévaluer les mots ? En termes moins choisis, à force de dire qu’il se donne toujours « à fond », un artiste ne banalise-t-il pas son engagement ?

Je ne sais pas si je dis toujours que je suis « à fond », selon vos termes ; mais un artiste qui jouerait Beethoven sans être « à fond » ne mériterait pas d’être un artiste ! Je vous parle simplement, à ma façon, avec ma sincérité, de ce que je ressens à l’idée d’enregistrer l’intégrale de Beethoven. Pour être honnête, je pourrais – vous avez raison sur ce point – tenir le même langage pour les Variations Goldberg [début à 1’14 sur la vidéo ci-dessus]. Même si, en termes de durée, l’œuvre est moins spectaculaire qu’une somme de trente-deux sonates, pour moi, les enjeux sont proches : un chef-d’œuvre, une pièce que j’adore, et un répertoire ultra enregistré, y compris par les plus grands. Pourquoi capter les Variations encore alors que Glenn Gould, ou alors que Murray Perahia, par exemple ? Eh bien, je les ai enregistrées deux fois. Parce que je les adooore depuis toujours. C’est l’une de mes grandes passions dans la musique. Je continue à les travailler régulièrement car elles me servent de gymnastique cérébrale et m’aident à muscler mes réflexes. Donc, presque toutes les semaines, je les joue une ou deux fois.

Effectivement, les Variations sont un tube déjà souventes fois entonné – sur ces petites pages, nous en avons évoqué une production pianistique en disque et en concert, ainsi qu’une proposition organistique. On en revient donc à la tension entre feu intérieur et apparence de présomption superfétatoire.

Ce n’est pas une apparence : enregistrer une intégrale des sonates de Beethoven, c’est présomptueux. Déjà à l’échelle musicale, mais imaginez à l’échelle du monde ! Est-ce que la première chose dont l’humanité a besoin, c’est de l’intégrale des sonates de Beethoven par Pierre Réach ? Non, non, trois fois non, j’en ai pleinement conscience. Cependant, cet état d’esprit est malsain. J’y vois un prétexte à la paresse. Si on écoute ce genre de discours, on ne fait rien. Jamais.

Est-ce à dire que la dimension déraisonnable de ce projet, loin d’être un frein, est un stimulant qui vous convainc que vous êtes dans le vrai ?

Dans le vrai, je ne sais pas, mais qu’il faut le faire, oui. J’ai toujours pensé comme ça. J’aime tenter des choses hors de ma portée. J’aime vivre au-dessus de mes moyens. Ça m’est arrivé fréquemment. Je ne suis pas une exception. On est beaucoup, parfois, à faire des bêtises voire des folies. A posteriori, quand on analyse son comportement, on se dit : « Mais c’est du grand n’importe quoi ! »

Pourtant, quand on vous voit, on croit avoir affaire à quelqu’un de raisonnable !

L’un n’empêche pas l’autre ! Globalement, je suis quelqu’un de raisonnable, au sens où je ne crois pas avoir posé des actes parce que mon ego était hypertrophié. Je le reconnais, il m’est arrivé de commettre des erreurs – qui n’en a pas commis ? Du moins les ai-je commises avec sincérité. Je reconnais très facilement mes sottises et mes fautes, et j’adore me remettre en question. Par exemple, il m’est arrivé de travailler des œuvres avec certains grands artistes qui ont réussi à me donner à comprendre que j’étais à côté de la plaque. À chaque fois, je n’ai pas hésité à défier les convictions que j’avais bien ancrées en moi. C’est cela, pour moi, progresser. Cette attitude est indispensable, dans la musique ; et je rends grâces à mes élèves qui m’ont beaucoup appris, dans ce domaine. Ils m’ont souvent amené à me remettre en question tant dans le domaine de l’interprétation que dans ma manière de leur parler, de les traiter et de les considérer.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ox2xqludPu8[/embedyt]

Alors posons la question de l’intégrale d’un point de vue musicologique, après l’avoir posée d’un point de vue personnel. Certains « sachants » affirment que, parmi les trente-deux sonates,

- certaines sont passionnantes,

- beaucoup très intéressantes et

- quelques-unes tout à fait inutiles,

ne devant leur survie qu’à cet étrange goût du marché musical pour l’exhaustivité. Dans cette perspective, un florilège des sonates n’est-il pas plus raisonnable qu’une intégrale ?

Je me méfie du concept de « raisonnable », pour les raisons, précisément, que nous venons d’évoquer. Néanmoins, je vais, pour une fois, vous répondre très directement. Comme vous, j’ai lu dans tel ou tel traité voire telle ou telle Histoire de la musique, que certaines sonates – comme certaines symphonies – de Beethoven, sont jugées « moins bonnes » que d’autres. Si vous m’en croyez, à part pour une sonate – en l’espèce l’opus 79, qui succède à celle pour Thérèse et n’est pas aussi géniale que les autres –, je suis convaincu que les trente-et-une autres sont exceptionnelles ; et, même si je n’ai pas encore eu le temps de m’y coller, j’ai l’intention, puisque tout se passe sur les réseaux sociaux, avec mon p’tit iPhone, de me filmer en commentant, exemples à l’appui, chaque sonate que je porte en moi avec passion, afin de convaincre, en trois ou quatre minutes, qu’il n’y a pas quatre ou cinq sonates de géniales dans le corpus beethovénien, mais trente-et-une.

Vous pensez que le nombre des sonates amène à douter que Beethoven ait pu être génial à chaque fois ou presque ?

Je crois que l’important, comme pour la question du raisonnable, est de s’entendre sur la notion de « génie ». Suis-je en train de dire que toutes les sonates ont cette intensité coruscante de l’Appassionata ou de la « Clair de lune » ? Évidemment que non. Toutefois, je veux mettre en garde contre deux dangers :

- la paresse qui consiste à préférer réentendre qu’écouter ; et

- la foi dans la doxa qui considère que, fors l’Appassionata, point de génie !

L’Appassionata est géniale mais elle finit par tuer d’autres sonates tout aussi belles. Vous savez que, mon premier disque, pressé par RCA, était consacré à la sonate de Charles-Valentin Alkan, grand compositeur injustement oublié – peut-être parce qu’assez inégal – et grand ami de Chopin. Reste que sa sonate sur les quatre âges de la vie m’a ouvert des portes. Je l’ai fait découvrir à beaucoup, et c’est ce que j’aime : donner à découvrir. Tant de compositeurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur ! Même chez Schubert, de nombreuses œuvres sont négligées, parce que ce ne sont pas celles que les programmateurs attendent… ou parce que les interprètes préfèrent aller au plus connu, les deux hypothèses étant complémentaires.

Votre petit côté provocateur semble prendre le dessus : avec cette intégrale, vous affirmez maintenant que vous aspirez à faire découvrir Beethoven !

Mais bien sûr ! Si, avec cette intégrale, je permettais aux mélomanes de découvrir des sonates inattendues, à côté des plus fréquentées, je n’aurais pas perdu mon temps. Tenez, il y a une sonate sublime et souvent mise de côté, c’est la « Pastorale »…

… qui arrive dans votre deuxième double volume…

C’est l’une des plus belles. Chaque fois que je joue les sonates en les travaillant, puisque, maintenant, je les ai dans les doigts, mon inclination pour elle se renouvelle. Ce genre de surprise me prend aussi chez d’autres compositeurs. Par exemple, je joue Chopin. J’adooore jouer Chopin. J’adore jouer Bach, aussi, c’est le plus grand ! Et que dire de Schumann ? Vient un moment où un classement, fût-il pseudo objectif, ne peut advenir. Le génie musical n’est pas l’exclusivité d’un compositeur, pas plus qu’il ne s’exprime dans une seule œuvre. Le génie musical est comme un ciel où brillent des étoiles innombrables qui nous attirent plus ou moins selon notre cœur, notre sentiment du moment, notre vie, nos habitudes, aussi. Les étoiles qui nous attirent moins n’en sont pas moins étoiles que les étoiles qui nous attirent plus.

4.

La quête du son

Pierre Réach, pourquoi avez-vous choisi d’enregistrer votre intégrale des sonates de Beethoven pour Anima, un petit label ? Même si le résultat est d’une qualité évidente, certains experts vous affirmeront que ne pas être édité dans une grosse écurie entraîne souvent une perte de visibilité. Qu’est-ce qui vous a décidé à « y aller » quand même ?

Votre question est loin d’être anodine. La taille de la maison de disques, sa notoriété, son ancienneté, les entrées qu’elle a dans les milieux médiatiques ou auprès des programmateurs n’est pas neutre du tout. Je vais vous répondre à travers mon expérience, qui m’a permis de connaître des situations variées. Au début de ma carrière, j’ai enregistré quelques disques pour RCA. Hélas, RCA France a fermé boutique. Ensuite, j’ai souvent enregistré pour des labels beaucoup moins importants. Ainsi, les Goldberg, je les ai gravées pour Saphir, et le disque a été repris plus tard par Calliope.

Donc, pour l’intégrale Beethoven, vous n’aviez pas peur, pour ainsi dire, de ne pas profiter d’une étiquette plus prestigieuse ?

Tout n’était pas écrit d’emblée. Le projet a d’abord pris corps en Chine. Je vous avoue que ça m’inquiétait un peu. Les Chinois sont tellement incroyables qu’ils imaginent que tout le monde a la même rapidité qu’eux. La suite a donné raison à mon intuition : on m’a proposé de graver l’intégrale en un mois. Bien sûr, j’ai refusé. J’estimais en être incapable. Mes interlocuteurs ont insisté, m’affirmant que j’allais y arriver. Ils aimaient la façon dont je jouais, et ils y croyaient vraiment ! En me fixant en Europe, la pandémie m’a ôté du pied cette épine en forme de défi car c’est à ce moment que Bertrand Giraud, directeur artistique d’Anima Records, m’a proposé de s’occuper du projet et d’enregistrer le premier double disque en Espagne. Il avait un atout maître dans sa manche : Étienne Collard, un ingénieur du son dont je connais l’excellence des captations. Alors, oui, Anima Records est un petit label – et alors ? Quelle importance ? De nos jours, les cartes sont rebattues. Allez à la Fnac demander un disque, il y a peu de chance qu’ils en disposent. Même si je ne me retrouvais pas en tête de gondole à Châtelet, je m’en fichais un peu. Ce qui comptait, c’était la promesse de qualité sonore et de conditions de travail qui m’était formulée. Que le label s’appelle Deutsche Gramophone ou Anima Records n’impacte en rien le résultat.

Est-ce votre expérience qui vous aide à relativiser l’attraction de l’étiquette ?

Disons que je préfère être traité avec respect et déférence par un petit label qui met à ma disposition des conditions d’enregistrement idéales, plutôt qu’être considéré comme un pianiste parmi tant d’autres qui enregistre à la va-vite pour des firmes prestigieuses type Decca ou autre. L’objectif du rendu doit primer sur la flatterie éphémère de la marque.

Justement, ce « rendu » mérite d’être un peu exploré. Comment enregistre-t-on Beethoven aujourd’hui ? Par exemple, comment choisit-on son instrument : pianoforte ou piano ? et si piano, quel piano – vous êtes certes un artiste Steinway, mais, à titre d’exemple, Jean-Nicolas Diatkine, artiste Steinway lui aussi, n’a pas choisi un Steinway pour son dernier disque Liszt-Wagner ? Cette décision est loin d’être un détail, car elle est souvent consubstantielle aux options d’interprétation…

J’ai beaucoup de choses à vous répondre à ce sujet qui, vous avez raison de le souligner, est fondamental. J’ai eu beaucoup de chance. En effet, la plupart du temps, j’habite à Barcelone, où je suis connu comme pianiste et comme professeur par la maison Jorquera, qui représente la firme Steinway à Barcelone. L’entreprise a mis gracieusement un instrument merveilleux à ma disposition – et elle va continuer à me soutenir de la sorte pour les prochains albums. Que demander de plus ?

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TxuHLyIjYFk[/embedyt]

Parlez-nous de ce Steinway que l’on entend sur votre double disque…

Dans les jours qui précèdent, il avait été joué par Arcadi Volodos et Evgueni Kissin, excusez du peu. Si un mauvais piano est une casserole, il faudrait inventer un mot pour désigner, a contrario, un piano extraordinaire ! Néanmoins, je n’ai pas choisi un Steinway parce que je suis un artiste Steinway. Il m’est arrivé de jouer sur des Yamaha exceptionnels. Il faut ainsi reconnaître que leur dernier CFX témoigne des progrès formidables accomplis par cette marque dans la quête infinie de la perfection. À d’autres occasions, j’ai aussi joué assez souvent sur des Fazioli. Je les aime beaucoup.

Vous n’êtes donc pas un pianiste monomaniaque !

Non, mais je ne suis pas sensible à tous les pianos non plus. Par exemple, je n’ai pas de dilection particulière pour les Bösendorfer. Ce n’est pas que leur qualité soit moindre, notez bien ; simplement, nous n’arrivons pas à nous entendre – ou, plutôt, je n’arrive pas à les amadouer ! Bref, ces pianos-là ne me conviennent pas. De toute façon, pour moi, Steinway est irremplaçable. Aussi la proposition de la maison Jorquera tombait-elle à merveille.

La tentation de jouer sur un pianoforte vous a-t-elle effleuré ?

Non.

Pourquoi ?

Écoutez, je joue beaucoup Bach au piano. Certains clavecinistes mal léchés pourraient s’en offusquer à bon droit, en un sens. Ce que je joue au piano, Bach l’a écrit pour un cembalo, id est pour un clavecin. Ce nonobstant, l’esprit de Bach est quelque chose d’unique. Il va au-delà de l’instrument mentionné sur la partition. Soit, il a écrit pour un clavecin. Faut-il le réduire à cet instrument ?

Sous-entendez-vous que le clavecin est plus clivant que le piano ?

Je ne crois pas. Personnellement, j’adooore le clavecin. J’ai beaucoup écouté les disques de Wanda Landowska…

… qui était aussi pianiste…

… et qui, par conséquent, connaissait sur le bout des doigts la spécificité du clavecin, à savoir que, quand vous jouez une note sur un clavecin, il n’y a pas d’étouffoir pour la brider ; si bien que toute note est accompagnée de sa résonance. C’est la raison pour laquelle je me bats contre les pianistes qui refusent d’utiliser la pédale de sustain dans Bach sous prétexte que les pièces étaient destinées au clavecin. Quelle idée ridicule ! Le son du clavecin inclut toujours une petite réverbération après l’émission de la note. Pourquoi l’en priverait-on en jouant la même œuvre au piano ? Voilà le premier point qui explique pourquoi il est légitime de jouer Bach au piano. Le second… Ma foi, le second est au moins aussi important. Le point central, chez Bach mais que chez lui, c’est le legato. Yvonne Lefébure, mon premier grand professeur, m’a élevé dans l’obsession du legato. Comment mieux rendre le legato qu’au piano ? Au fond, quel que soit le type d’instrument, la question qui demeure et demeurera toujours est celle de l’interprétation. Or, Bach n’a rien écrit sur les partitions qui nous donnerait des pistes pour les nuances et les tempi, par exemple. Partant, il nous revient de réfléchir sur la manière d’interpréter. À quelle vitesse est-il pertinent de jouer une fugue du Clavier bien tempéré ? Certains optent pour une lenteur extrême, tel Sviatoslav Richter ; d’autres leur donnent plus d’allant, tel Glenn Gould. Comment trancher ? Je dis souvent à mes élèves de penser à des cordes graves, alto ou violoncelle. Remémorez-vous le début des Goldberg. Si on imagine un archet qui joue, on peut avoir une idée du tempo opportun.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CPpmhRc60F8[/embedyt]

Seriez-vous victime d’une sorte de synesthésie musicale ? Nous parlons piano, vous évoquez le clavecin, et nous voici parmi les cordes !

La musique est rebelle au cloisonnement et, pour ma part, j’aime beaucoup les transcriptions. J’ai souvent joué la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz transcrite par Franz Liszt. Liszt n’a pas son pareil pour dénicher les sonorités d’orchestre dans le piano. Pensez que quelqu’un comme Robert Schumann, ne pouvant se déplacer pour l’entendre en version orchestrale, a connu l’œuvre de Berlioz dans sa transcription lisztienne ! C’est ce que j’aime dans les transcriptions : elles permettent de faire rayonner la beauté et l’esprit d’une œuvre. Si je joue une œuvre pour orgue transcrite par Liszt ou Busoni, mon but n’est pas de la jouer comme si c’était une pièce originellement conçue pour piano mais, grâce à mon instrument et à ses possibilités spécifiques, pas meilleures : différentes, de retrouver l’esprit de Bach à travers un autre instrument.

Jouer les Goldberg sur un piano et non sur un clavecin, et les sonates de Beethoven sur un piano et non sur un pianoforte, revient-il en quelque sorte à transcrire l’œuvre originale ?

Non, évidemment que non ; et cependant, cela remet au centre de l’interprétation l’instrument dont nous disposons. D’où ma préférence pour les Steinway. Ce sont les plus beaux pianos du monde, et…

… et les pianofortes ne trouvent pas grâce à vos yeux.

Je dois vous avouer que je n’aime pas le pianoforte. J’ai conscience que certains lecteurs s’en offusqueront. Ils seront en bonne compagnie : quand j’ai exprimé cette opinion à Paul Badura-Skoda, il n’était pas content ! J’aime le clavecin, j’aime le piano, mais je trouve que le pianoforte a un son bâtard, mal défini ; et je suis toujours un peu frustré quand j’entends les plus belles sonates de Beethoven ou même de Haydn jouées sur un pianoforte. Pardon à ceux que je vais décevoir ou blesser, je préfère être sincère : je n’aime pas le pianoforte.

En rejetant cet instrument, vous mettez en avant votre vision des partitions sans vous protéger derrière un paravent historico-musicologique.

Je m’en tiens à cette évidence : pour moi, pas question de graver une intégrale des sonates de Beethoven sur un pianoforte. D’une part parce que ses sonorités ne m’envoûtent pas ; d’autre part parce que je ne suis pas à proprement parler pianofortiste. Et puis, à mon sens, il n’y a pas à barguigner ! En 2022, les sonates de Beethoven, ça se joue sur un grand Steinway, point final.

5.

Le devoir de transmettre

Pierre Réach, vous faites partie de la grande cohorte des solistes pédagogues. Cette figure musicale s’impose largement aujourd’hui – le portrait que Le Monde vient de consacrer (6 mai 2022, p. 20) à Michel Dalberto s’ouvre sur une séquence d’enseignement dispensée à Ryutaro Suzuki autour de… l’Appassionata de Beethoven. Votre particularité, peut-être, partagée avec quelques-uns de vos collègues mais plus ouvertement assumée, est d’avoir l’enseignement chevillé au corps et à l’esprit, au point que vous ne distinguez pas, d’une part, votre activité de soliste et, d’autre part, votre activité d’artiste. L’une ne va pas sans l’autre, et vice versa. En cela, vous vous distinguez notamment de l’icône Martha Argerich dont on dit que l’enseignement n’est ni son pêché mignon, ni la plus grande de ses passions.

Non, c’est un fait – un fait regrettable mais un fait : Martha Argerich n’aime pas enseigner.

Bon, je sens que j’ai enfin trouvé le moyen de vous escagasser.

M’escagasser, non ! Aviver une déception structurelle, peut-être… Car, enfin, cette posture, c’est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, presque que je ne pardonne pas. Qu’une aussi grande artiste se refuse à transmettre des bribes de son génie, quelle tristesse ! Voilà une musicienne sublime, enchanteresse de Bach à Stravinsky ; voilà une poétesse qui a compris tous les compositeurs ; voilà une pianiste capable d’en restituer la moindre finesse ; voilà l’énergie et la justesse incarnées, le feu et la glace, l’amour et la tempête, quelqu’un dont la moindre de ses prestations ressortit d’une pertinence incroyable ; voilà, en somme, un trésor de la musique en général et du piano en particulier. Eh bien, je vous le dis tout rond, je ne peux donc pas comprendre que cette figure tutélaire n’ait pas le souci, l’envie, le désir brûlant – voire la conscience qu’il est de son devoir – de passer aux jeunes ce qu’elle sait. Je vais même être sévère, mais cette sévérité est à la hauteur de mon admiration : je trouve que ce refus est la preuve d’un immense et déplorable égoïsme.

Elle a donné quelques classes de maître, je crois…

Sans doute faites-vous allusion à cette anecdote selon laquelle, pour une fois qu’elle donnait une masterclass en Italie, soudain, devant un jeune qui ne lui semblait pas au niveau, elle s’est cabrée et elle a fait feu des deux fuseaux. Ni plus, ni moins ! Le pauvre gars a dû rester bien benêt… si la scène est réellement advenue. Olivier Bellamy, qui est mon ami et qui est aussi très proche de Martha Argerich, m’a affirmé que ce serait une légende urbaine dont se goberge le Landerneau du piano classique. Admettons que l’anecdote soit contestable. Reste une vérité incontestable, elle : le refus libre mais tellement scandaleux de ce génie du piano de diffuser un peu de sa science hors norme, de son talent fabuleux et de son âme si profonde, si riche, si subtile à la jeune génération.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NSpz2O8gY_E[/embedyt]

À l’opposé de cet égoïsme, vous avez développé une grande activité pédagogique selon des perspectives, disons, holistiques. Pour vous, tout ne se joue pas sur les 84 touches du clavier.

Bien sûr, la posture d’enseignement ne se limite pas à des leçons techniques, et je ne parle pas des fois où l’on est un peu la papa et la maman – en même temps – de tel ou tel étudiant un peu perdu. C’est quelque chose qui se découvre et se renforce avec l’expérience. Vous savez, j’ai eu de très grands élèves qui, aujourd’hui, donnent des concerts, comme Sélim Mazari, la Lituanienne Paula Dumanaite ou la Japonaise Natsuki Nishimoto, qui donne beaucoup plus de concerts au Japon dans son pays natal… et ça m’emplit de bonheur pour elle ! Mais, attention, j’ai eu aussi des élèves pas bons. Eh bien, dans les deux cas, j’ai toujours eu envie de les connaître en tant que tels, pas seulement en tant que wanna be virtuoses en cours de perfectionnement.

Le tri s’effectue progressivement, et vous ne perdez pas de vue les meilleurs !

Certains des bons qui souhaitaient rester en contact sont presque devenus des amis. Simon Adda-Reyss, qui fait une belle carrière et est devenu professeur-assistant au CNSM de Paris, m’a téléphoné l’autre soir à ce titre. Bref, pour répondre eu premier volet de votre question, quand on enseigne le piano, il n’est pas question de s’occuper seulement du piano.

D’autres enseignants, notamment certains jeunes arrivant au Graal suprême du titulariat au CNSMDP, tiennent en revanche, sans doute par prudence, à étanchéifier la frontière entre technique instrumentale et relation humaine. Vous, vous avez été converti à une pédagogie plus globale en tant qu’élève de Maria Curcio.

Maria Curcio a été mon professeur après que j’ai fini le Conservatoire. Quand on allait chez elle, on la payait pour la leçon (c’est normal, il faut que chacun gagne sa vie !) mais, après, on devenait très vite son ami, on dînait avec elle, on parlait de musique, et ces prolongements enrichissaient voire illuminaient son apport pédagogique. J’ai connu ça avec Alexis Weissenberg. Je ne le voyais pas souvent mais, quand il était à Paris, je tâchais de ne pas rater cette occasion. Avec Arthur Rubinstein, je ne peux pas dire que c’est allé aussi loin, et cependant nous avons eu des échanges très personnels sur des sujets qui allaient largement au-delà du piano. Ces expériences m’ont convaincu, par l’exemple, que, à un certain niveau, le piano ne se limite pas au piano, pas plus que l’enseignement ne se limite à l’enseignement. La transmission doit participer d’une certaine complicité voire d’un échange. Ainsi, je ne me suis jamais offusqué – au contraire ! – quand, au cours d’une leçon, un élève m’interrompt gentiment pour me dire : « Ne pourrait-on voir ce passage d’une autre façon ? » J’adooore ça !

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TCimXv5jg-o[/embedyt]

Tous les enseignants ne sont pas de cette eau.

Non, et c’est heureux qu’il n’y ait pas un moule unique ! Prenez Yvonne Lefébure, mon premier professeur au Conservatoire. Elle était le contraire de ce que je viens de décrire. Il n’était pas question de faire le contraire de ce qu’elle disait. Sinon, vous déclenchiez l’orage ! Eh bien, je crois que, sur ce point, cette sublime pianiste, cette artiste dans l’âme, cette pédagogue passionnée était dans l’erreur. Elle estimait enseigner la vérité ; partant, elle n’admettait pas qu’un autre monde fût possible. Ce n’était pas une question de supériorité, juste qu’elle pensait qu’il n’existe qu’une vérité et que le devoir du professeur est de l’inculquer à ses ouailles. Mille fois par cours, au moins, elle se mettait au piano et me disait : « Regarde, mon petit Pierre, ce que je fais. » J’aurais eu envie de lui répondre – et j’ai eu ô combien raison de m’en abstenir : « Voyons, madame, je ne vais pas vous imiter !»

On n’imagine pas Alexis Weissenberg disciple d’une semblable didactique…

C’était même tout le contraire ! J’ai vu dans un film paru après sa mort qu’il expliquait pourquoi il ne se mettait jamais au piano quand il donnait une classe de maître. Il disait : « Si je me mettais au piano, l’étudiant se sentirait obligé de me copier. »

Avez-vous réussi une synthèse entre la méthode Lefébure et la méthode Weissenberg ?

Disons que je ne suis d’accord ni avec l’un, ni avec l’autre, id est ni avec l’idée qu’il existe une vérité absolue d’interprétation qu’il faut copier telle quelle, ni avec une pédagogie strictement verbale qui n’illustrerait pas un propos par un exemple concret. Je crois qu’il faut se mettre au piano pour donner un exemple et développer l’imaginaire des jeunes, pas pour imposer une vision en affirmant qu’elle est la seule valable. Attention, n’exagérons pas : il y a des bases qui ne sont pas contestables – en l’espèce, celles que l’on voit dans le texte. Pour le reste, il y a des traditions, des possibilités, des options, mais pas de certitude. En musique, il faut vraiment se méfier de la foi en la vérité absolue. À titre personnel, je m’en méfie d’autant plus que, en tant que professeur, j’ai conscience de disposer d’un grand pouvoir. Dans une petite mesure, j’ai la vie de mon élève entre mes mains. Un peu de modestie, de prudence et d’écoute ne peut pas nuire.

Vous évoquez ici de grands élèves qui peaufinent leur interprétation et affinent leur technique. Parmi eux, vous avez dû dénicher des pépites et subir des chèvres…

Des chèvres, comme vous y allez ! En revanche, et j’en parle souvent avec des collègues, je reconnais qu’il m’arrive de croiser la route d’élèves dont je suis convaincu que, même s’ils arrivent à jouer les notes, c’est peine perdue.

Pourquoi ?

Ils n’ont pas de talent. Soit, énoncer de but en blanc cette intuition peut passer pour de la prétention ; et, pourtant, c’est, j’en suis sûr, une forme d’objectivité nourrie par l’expérience.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ghZ4reaZ5A0[/embedyt]

Comment gérez-vous cette tension entre lâcher : « Ne perds pas ton temps, c’est mort », et feindre qu’une carrière est encore accessible ?

Voilà la question… Quoi dire ? Évidemment, le premier membre de l’alternative n’est même pas envisageable. Vous pouvez casser quelqu’un avec des mots, lui faire profondément violence y compris en tâchant d’être mesuré et modéré dans votre propos. Vous pouvez vraiment tuer quelqu’un avec des mots.

Surtout vous qui travaillez avec des artistes qui se voient forcément un jour en haut de l’affiche…

Pas forcément, détrompez-vous, mais c’est un fait que j’ai affaire à des jeunes qui ont consacré leur vie au piano, à l’espoir d’en vivre et de faire carrière. Il est hors de question de leur dire de but en blanc qu’ils ont un bon niveau mais qu’ils n’atteindront jamais le très haut niveau, pourtant indispensable à leur projet. C’est une valse à trois temps :

- vous savez qu’ils n’ont pas l’étincelle, le talent, le génie nécessaires ;

- cependant, vous vous méfiez du pouvoir de destruction des phrases que vous pouvez prononcer ;

- et néanmoins, vous avez un devoir d’honnêteté, de sincérité.

Rien n’est simple, tout se complique… Alors, quelle est la solution, professeur ?

Un entre-deux sincère, probablement, qui consiste à ne jamais laisser croire à un élève qu’il aura probablement des engagements alors que vous vous doutez du contraire. Si les mots peuvent faire du mal, qui sait si s’exprimer à demi-mots peut faire ce moindre mal qui, in fine, est un bien pour celui qui perçoit le message ? Mais aussi, ça se saurait si enseigner le piano était aussi simple ! Transmettre ce que l’on sait à de grands élèves, c’est aussi assumer cette réalité : il arrive que de bons techniciens n’aient pas de talent ; c’est compliqué de le leur laisser comprendre sans les désespérer pour autant ; et, toutefois, la sincérité de l’enseignement est à ce prix.

Face à ces « presque bons mais limités », les « vrais bons » élèves vous rassérènent.

Ha, oui, quelle satisfaction quand je vois que quelqu’un comme Jordi Humet Alsius donne beaucoup de concerts en Espagne ! C’est un élève qui m’aimait bien et qui était content du travail que nous avons effectué ensemble, et ça me touche. Pour moi, l’enseignement n’est pas qu’un gagne-pain : artistiquement, émotionnellement, humainement, cette partie de ma vie est très importante.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WYu5rBZfaJo[/embedyt]

À l’occasion de l’hommage que vous avez rendu à Jean Fassina, un des vos professeurs, vous avez déclaré – et notre entretien le confirme – qu’un interprète ne pouvait pas ne pas être un pédagogue [voir vidéo supra, à 1’15]. Est-ce

- grâce à un sentiment qu’il existe une obligation de transmettre, ou

- à cause de l’intuition que l’enseignement peut éclairer autrement votre vision d’une œuvre voire du métier ?

Les deux, mais il y aussi une troisième chose ! Je dois reconnaître que le métier de pianiste a un côté exhibitionniste. Il ne faut pas avoir honte de dire que l’on aime se montrer. J’adore entrer en scène. J’adore jouer. C’est pourquoi la pandémie a été un moment terrible pour moi. J’avais besoin d’être en concert. Néanmoins, cette nécessité va au-delà de la prétention ; elle procède de l’évidence que la musique n’existe pleinement que quand elle est jouée. Sans cela, la partition est une lettre morte. Si cela vous chaut, vous pouvez passer des nuits entières à lire les quatuors de Beethoven, c’est merveilleux intellectuellement ! Ce nonobstant, le plaisir de jouer soi-même quand quelqu’un vous écoute est d’une nature très différente. Il s’articule autour de l’envie de donner ce que l’on a en soi, de même que, quand vous êtes profondément amoureux, vous êtes heureux d’offrir à l’être aimé le plus beau cadeau du monde ou de lui déclarer le plus joliment votre transport. Sur le même modèle, un artiste a besoin de donner à son public. Il est généreux par nature. Les artistes qui donnent par obligation et non par nécessité sont, au fond, très pauvres.

Cela fait écho à ce que narrait la mezzo-soprano Nora Gubisch en racontant « sa » pandémie. Elle expliquait que, au début, elle était heureuse de se retrouver avec « son homme [le chef d’orchestre Alain Altinoglu] et son fils », puis qu’elle a senti qu’elle devenait étrangement irritable… et elle a compris que le public lui manquait. Elle avait besoin de donner – et elle s’est mise, notamment, à donner des cours de chant par visioconférence…

En effet, en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’humain, comment ne pas donner ? Quand vous avez des gens qui, après leur journée de travail, se déplacent et payent pour venir vous écouter – pas vous entendre, pour vous écouter, c’est très différent –, comment ne pas avoir envie de les transporter par la musique en leur offrant un moment hors du temps et de l’espace, au contact des plus grands chefs-d’œuvre de la musique que vous avez envie de partager avec eux ? Quand vous êtes professeur au Conservatoire ou ailleurs, ou quand vous donnez des classes de maître en France ou à l’étranger, comment ne pas être inondé du bonheur de faire découvrir des pistes que les jeunes venus quérir vos conseils n’ont peut-être pas encore trouvées ? Un jour, un jeune m’a dit : « J’ai découvert cette œuvre grâce à vous. » Quelle joie ! J’ai lu un entretien où Sélim Mazari affirmait avoir appris à aimer Beethoven grâce à moi. Quelle fierté ! Voilà les plus beaux cadeaux qu’un élève pouvait m’offrir : ouvrir des portes, construire des passerelles, enrichir des mondes intérieurs…

Sauf que, maintenant, vous constatez que Sélim Mazari donne peut-être plus de concerts que vous…

N’essayez pas de me rendre jaloux ! Ce n’est pas dans ma nature, et ce genre de constat fait le contraire de me rendre jaloux : il me rend infiniment heureux.

Certes j’ai cru lire quelque part que vous aviez la réputation, rarement mentionnée pour parler d’un soliste, d’être un homme bon.

Bon ? Non, rassurez-vous j’ai de gros défauts comme tout le monde. En revanche, j’adooore quand mes élèves sont en capacité de partager ce que je crois être merveilleux.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3HgZ5eqrLxw[/embedyt]

Donc vous avez converti des élèves à Beethoven ; mais votre emprise va au-delà.

Je n’ai d’emprise sur personne – même sur moi, parfois, je doute ! Mais, plus sérieusement, vous avez raison, j’essaye de transmettre aux élèves ce qui, j’espère, a une chance de les aider. Par exemple, beaucoup ont des problèmes d’organisation. Je les appelle à la rigueur. Je ne veux pas entendre des : « Je suis un artiste, je me réveille tard… » Ben non. Il faut se lever tôt. L’art est un travail. Pas que, mais aussi. Souvent, notamment à Barcelone, mes élèves m’expliquent qu’ils n’ont pas que le piano dans leur cursus. D’autres disciplines les accaparent : harmonie, contrepoint, techniques corporelles… Certains tentent de s’en servir pour m’expliquer qu’ils manquent de temps pour travailler. Face à de tels propos, je suis intraitable. Pas par méchanceté ou par plaisir de donner des leçons de moraline, juste parce que c’est mon devoir de les avertir qu’ils font fausse route. Je martèle donc qu’il faut se lever tôt et organiser son planning de manière très pragmatique. Alors, tout ce que l’on veut vraiment faire, on peut le faire.

Cyprien Katsaris expliquait que cette structure et cette exigence, il les avait construites pour partie grâce à l’Église de scientologie. Il est heureux que d’autres enseignements, moins sujets à polémiques et inquiétudes, existent pour guider les futurs artistes !

Moi, je suis quelqu’un de très organisé. En général, je me lève très tôt. Sans regret : je n’arrive pas à bien dormir, le matin. Surtout, je me dis : le travail avant tout ! Or, le travail consiste à déterminer comment partager ce que l’on fait avec les gens. Vous ne devez pas garder pour vous ce que vous avez mis tant d’années à construire. Quand on donne des concerts devant des milliers de personnes, comme Martha Argerich, quand on a des aficionados par millions, quand on a un niveau technique superlatif et une sensibilité musicale aussi époustouflante, comment peut-on ne pas avoir le souci de partager son art avec la jeune génération ? J’avoue que ce gâchis me trouble…

À l’inverse, sur ce point, vous avez une grande admiration pour Yvonne Lefébure, en dépit de l’univocité de sa conception musicale.

Même si l’élève que j’étais n’était pas toujours d’accord avec les options privilégiées voire exigées par son enseignante, un cours d’interprétation par Yvonne Lefébure était un moment fantastique, peut-être encore plus épanouissant que ses concerts. Elle nous apprenait à partager avec les autres ce qu’elle aimait. Quand vous voyez un beau tableau, vous n’avez pas envie de le garder pour vous, n’est-ce pas ? Eh bien, la musique, c’est pareil. Il faut la partager avec ceux qui vous font l’amitié de venir vous entendre, en tant que concertiste ou en tant que professeur… voire les deux !

6.

L’éloge du doigté

Pierre Réach, dans l’épisode précédent de notre saga, nous avons évoqué quelques principes généraux de l’enseignement du piano. Passons au concret, puisque le but de l’enseignement, au stade où vous suivez vos élèves, est de les transformer en concertistes. Or, vous avez expliqué – avec délectation – que vous aviez passé avec votre cher professeur Jean Fassina deux heures sur la première ligne du quatrième concerto de Beethoven.

C’est l’entière vérité.

Cela peut surprendre. La vie d’un artiste n’est-elle pas rythmée par des échéances à tenir ?

Si tout va bien, si.

Donc on ne peut passer deux heures sur chaque ligne de chaque partition.

On peut passer beaucoup plus, croyez-moi.

Cependant, il vous faut aussi avancer pour assurer l’ensemble d’un récital. À quel moment décidez-vous que sont fixés et intégrés

- tempi,

- doigtés,

- pédale,

- phrasé,

- sonorité,

- vision d’ensemble…

au-delà de la première ligne ?

Vous m’obligez à être sincère une fois de plus. Il m’est arrivé de donner des concerts pour lesquels je n’étais pas prêt. J’en avais pleinement conscience. Chaque musicien a connu ça pour une raison simple, qui n’est pas la paresse mais la nécessité de gagner notre vie. On nous propose un programme, on a besoin d’argent, on accepte et, le jour du récital, on n’est pas bons parce que les œuvres étaient trop longues, trop difficiles, trop lourdes à maîtriser en trop peu de temps. Ça ne m’est pas arrivé souvent, mais ça m’est arrivé. Deux ou trois fois. Je m’en souviens très bien, hélas. Je m’en veux encore. C’était scandaleux.

Qu’est-ce qui vous choque le plus : de vous décevoir, de proposer une prestation de moindre qualité que d’ordinaire ou d’abîmer votre image pour les quelques ultraconnaisseurs qui seront à même de constater que la peinture est un peu fraîche ?

Ce qui me choque, c’est de m’être abrité derrière un soi-disant succès qui donnait aux programmateurs l’envie de m’entendre. Bien sûr, dans le programme, il y avait des pièces qui allaient. En revanche, d’autres étaient purement et simplement imprésentables.

Par contraste, quand vous sentez-vous prêt à jouer ? Un de vos prestigieux collègues disait : « Quand je peux jouer mon programme au saut du lit… »

Je pense qu’il y a un moment où l’on se sent prêt grâce à l’imprégnation. La répétition a fait son œuvre. Je crois beaucoup à la répétition, au rabâchage, à la rumination. Tous les matins, il faut manger la même chose, la même chose et encore la même chose. En réalité, on ne répète pas. Chaque matin, c’est différent et, en général, c’est mieux, jusqu’au jour où on est tellement imprégné de l’œuvre que l’on finit par s’identifier à elle. J’ai eu ce sentiment. Je vous parlais de moments où je n’étais pas prêt : voilà l’envers de ces moments, ces instants où vous savez que vous jouez la pièce comme il vous semble juste et bon de la jouer. Peut-être d’autres estimeront que cette proposition ne leur convient pas, voire qu’elle est en contradiction avec l’esprit du compositeur, mais ces opinions m’indiffèreront dès lors que j’aurai la conviction que je joue comme j’estime devoir jouer. On peut se tromper aux yeux des autres, mais il ne faut pas se mentir à soi-même.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fouU50vN06g[/embedyt]

C’est cette insincérité à votre endroit qui, au premier chef, vous a blessé lors des récitals montés pour partie en catastrophe ?

Oui.

Comment cela vous est-il arrivé ?

Écoutez, à une certaine époque, il m’arrivait d’avoir des récitals très rapprochés puis une longue période blanche. Les récitals très rapprochés, il fallait les assumer, mais il fallait aussi assumer le déséquilibre du planning. Parfois, c’est compliqué.

J’imagine que l’été doit être un moment très dense !

Bien sûr, certains artistes souffrent de l’esclavage des festivals d’été. Le terme est excessif, et sans doute beaucoup de musiciens voudraient, sur le principe, subir cet esclavage-là. Toutefois, ce n’est pas drôle pour l’entourage. Pas question de partir quand tout le monde prend des vacances, d’une part parce que vous avez des engagements, d’autre part parce que si vous prenez huit jours de vacances, au retour, vous n’avez plus les doigts pour jouer. Il nous faut toujours être prêt, et d’abord sur un plan physique. Si vous avez un concert le lendemain, tirez un trait sur les soirées à rallonge et les activités festives ! D’autant que, moi, je suis assez discipliné. Il m’arrive d’être plus ou moins brillant ou juste, mais mon travail consiste à mettre les meilleures conditions de mon côté. Par le travail, par l’hygiène de vie, par l’exigence. Je ne donne pas un bon concert si je ne suis pas tranquille, si je ne me suis pas bien reposé, et, c’est une évidence, si je n’ai pas beaucoup travaillé.

Ce souci d’être prêt, vous en avez évoqué une des composantes : l’imprégnation par des doigtés rigoureux, qui évite toute improvisation.

Je me méfie de l’improvisation parce que je ne pratique pas du tout cet art. Mon grand ami Cyprien Katsaris a beau être un interprète génial de Chopin, Liszt et Beethoven, c’est aussi un improvisateur stratosphérique. Il est capable de partir sur un thème de Bach, il se promène par les opéras de Wagner, il en restitue les charmes tout en jouant une œuvre de Cyprien Katsaris qu’il crée à la volée [sur la vidéo infra, la vidéo arrive à 1’15]. On a l’impression d’être éclairé tour à tour par Beethoven, Brahms et tutti quanti. C’est sublime ! Moi, je n’ai pas ce talent-là. Je ne sais pas improviser.

Vous ne vous y êtes pas beaucoup essayé, sans doute…

Certes.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wN2dggrckDA[/embedyt]

D’où votre passion pour les doigtés. Expliquez-nous le rapport !

Le doigté, c’est le contraire de l’improvisation. C’est Jean Fassina, que nous évoquions tantôt, qui a attiré mon attention sur ce point lors de mes années de formation. Ce très grand pédagogue n’est pas à sa place dans notre vision de l’école française de piano. Il estimait que les doigtés étaient essentiels ; et j’ai compris qu’il avait raison parce que, quand vous choisissez un doigté, quand vous l’écrivez, quand vous le fixez, à force de reprendre un même passage avec les mêmes enchaînements, vous développez – en sus des mémoires auditive et visuelle – une mémoire musculaire et tactile. De plus, votre doigté n’est pas un pense-bête, il est partie intégrante du phrasé que vous souhaitez construire. Certains de mes doigtés, je ne pourrais plus les changer car ils font partie du texte d’une manière physique. Dans beaucoup d’instruments, une part importante du travail consiste à choisir ses doigtés car ils sont consubstantiels au phrasé, au legato, à la musicalité que vous cherchez à obtenir.

Dans votre hommage à Jean Fassina, vous avez même souligné l’expressivité intrinsèque à certains doigtés. Selon vous, le meilleur doigté n’est pas forcément le plus simple car, si le compositeur a écrit un passage particulièrement ardu, ce n’est pas toujours pour qu’il ait l’air de glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard…

Non. Si tout devient facile, on gomme le grain de la partition. Je vais vous surprendre en affirmant crânement que l’écriture de Beethoven est quelquefois gauche. Or, dans l’édition d’Artur Schnabel – un très grand pianiste beethovénien et schubertien, mort au début des années 1950 –, cet artiste a proposé des doigtés magnifiques.

Pour tous ceux qui ne seraient pas concertistes – il y en a encore quelques-uns, je crois –, pouvez-vous donner une idée de ce qu’est un « doigté magnifique » ?

Un bon doigté est un doigté fonctionnel, qui aide l’interprète à garantir la fluidité de ce qu’il joue. Un doigté magnifique est un doigté difficile mais qui, quand vous arrivez à surmonter cette difficulté, rend justice du phrasé tortueux et évolutif d’un passage. Spontanément, on pourrait avoir tendance à aller vers la facilité. Or, un trait difficile, c’est un trait difficile, les deux mots sont importants. C’est un trait, donc il faut le jouer d’un trait ; et il est difficile, donc il ne s’agit pas de gommer cette difficulté, il faut en faire de la musique. Aussi faut-il se méfier par exemple des arrangements qui consistent à se servir des deux mains. Soit, vous gagnez en brio ; mais vous désamorcez la tension qui est pourtant constitutive de sa musicalité. Sur ce passage-là, Beethoven ne vous demande pas d’épater la galerie. Il exprime un élan soudain et la complexité qu’il y a à l’exprimer ou à le vivre. En se facilitant le travail, l’interprète annihile la puissance dramatique de cette antinomie.

Comment lutter contre cette aspiration plutôt saine à ce que vous appelez la facilité ?

La facilité est une tentation très humaine contre laquelle l’exigence doit nous conduire à lutter. En somme, ce doigté magnifique dont nous parlons, c’est un doigté jouable mais qui respecte la tension dramatique, donc qui n’est pas forcément celui vers lequel pousse l’inclination au moindre effort ou au « joli ». Chez Beethoven, la plupart du temps, le « joli », c’est vilain. En tout cas, le beau est rarement joli ; et, aux moments opportuns, les doigtés doivent participer de cette esthétique particulière, si puissante, et de l’expressivité musicale, si prenante.

7.

La possibilité du sublime

Pierre Réach, nous avons évoqué quelques-unes des spécificités qui habitent votre art de l’interprétation donc votre art de l’enseignement, les deux étant difficilement dissociables. Toutefois, nous avons omis de pointer l’une de vos originalités pédagogiques. Contrairement à de nombreux enseignants, vous plaidez pour un professorat partagé. La faute à votre expérience : vous avez constaté combien la multiplicité des guides éclairés vous a aidé à trouver votre voie propre. Cette conviction n’est pas majoritaire dans la sphère française. Beaucoup de vos confrères exigent l’exclusivité auprès de leurs meilleurs éléments – pas forcément par hybris, du reste, aussi pour éviter de « confuser » leur précieux élément. Comment aidez-vous vos élèves à synthétiser des avis possiblement contradictoires ?

J’aime beaucoup évoquer la contradiction avec mes élèves. Il n’est pas question d’en faire un tabou. Certains élèves me disent parfois qu’ils sont allés à un concert où ils ont entendu un grand artiste interpréter une œuvre que j’adore… mais qu’il joue d’une manière très différente de moi. Je connais des professeurs qui se ferment en constatant que leur omniscience est remise en question. Cette attitude m’est très étrangère. Cela dit, votre question me rappelle un souvenir. J’étais encore en culottes courtes ou, du moins, au lycée, quand mes parents m’ont emmené prendre une première leçon privée chez Yvonne Lefébure. Je me rappelle comme si c’était hier que mon père lui a dit : « Il faut que nous vous avouions que nous aimons beaucoup Wilhelm Kempff. Ses disques tournent tous les dimanches à la maison, et Pierre en raffole. » Aussitôt, j’ai senti ma nouvelle prof exaspérée. Très. Elle a fini par nous faire comprendre que Kempff, oui, soit, c’était pas mal, mais une artiste comptait avant tous les autres.

Elle ?