Kanae Endo, « Escapades », Forlane

Le business mainstream des disques de piano – il existe encore, n’en déplaise aux streamophiles monomaniaques – semble s’articuler, pour l’essentiel, entre nouvelles versions de mégahits et exécution de raretés. La galette que nous allons évoquer dans cette notule ressortit de la seconde catégorie. Pourtant, Kanae Endo n’est pas une fantaisiste. À l’occasion de son deuxième disque, sept ans après le premier, la Japonaise, fermement ancrée dans notre étrange pays hexagonal, accompagne son répertoire original d’une solide structure ternaire, comme pour son précédent disque.

Elle propose à l’écoute trois suites pour piano. L’élève de France Clidat nous y promet « fraîcheur » pour la première, « élégance » pour la suivante, et « charme » voire « cartes postales » pour la dernière. Partons donc vérifier si le ramage vaut le plumage – bref, si la musique justifie le teasing de la plume.

1.

La Suite « Au temps de Holberg » d’Edvard Grieg

Écrite en Sol « dans le style ancien », cette œuvre est dérivée d’une cantate de commande chargée d’encenser un dramaturge du coin qui écrivait en danois. Le Prélude, noté Allegro vivace, laisse d’abord la main droite barioler à toute berzingue, tandis que la main gauche se promène de droite à gauche pour assurer un semblant de mélodie. Une deuxième partie, façon toccata, bariole à deux mains, se brise, dévale le clavier et, après avoir feint d’inverser les rôles, reprend la partie A sans faire la fine bouche ni omettre une conclusion « fortissimo » et « pesante ». C’est pourtant la délicatesse du toucher qui donne son côté pimpant à cette musique mimi tout plein, réservée aux doigts dégourdis parmi lesquels émargent ceux de l’artiste Forlane ici en action.

La Sarabande qui suit, digne des Classiques favoris, égrène sa mélancolie sereine et bien-sonnante qu’alanguissent des reprises mais éclairent quelques enchaînements harmoniques presque inattendus. Ici, on apprécie que le jeu, intelligemment retenu, ne néglige ni la clarté – lisibilité des différentes voix – ni la souplesse – choix des tempi. La Gavotte sautillante puis sa musette en Do assument leur propos dansant. Kanae Endo y évite tout surlignement sentimentaliste, ce qui permet à l’auditeur de dodeliner de la tête voire de headbanguer plutôt que de prendre un air de mélomane profondément bouleversé par une texture musicale riche, complexe et poignante – c’est une belle qualité de l’interprète que de croire assez en la juste place de cette musique pour n’en pas négliger les attraits folklorisants ou ne pas tâcher d’en dissimuler la simplicité recherchée.

L’Air s’autorise une tonalité de Si bémol. Elle convient mieux à son caractère « cantabile » d’Andante religioso qu’Edvard Grieg fait vivre grâce à deux astuces : quelques trouvailles harmoniques bien senties, et la transmission mélodie entre mains droite et gauche. Par son goût pour les nuances entre piano et mezzo forte, ses respirations, ses dilatations de mesure (ainsi de la tenue de 4 temps sur la noire clôturant la première partie) jamais ampoulées, la musicienne lui rend justice. Dans une seconde partie, la mélodie sans texte se déploie sur des notes répétées à contretemps, façonnant un deux-en-deux dont Kanae Endo veille à ne pas accentuer le swing. Objectif : conserver la dimension méditative, sinon métaphysique, de cet Andante. Une modulation en sol mineur – pratique pour enchaîner sur un dernier épisode en Sol – prélude à un bref duo entre les deux mains. Les reprises allongent le morceau jusqu’à 8’30, ce qui paraîtra excessif aux impatients mais correspond au caractère introspectif et questionnant de la pièce.

Un Rigaudon, noté Allegro con brio, réveillera les somnolents. Le duo liminaire, presque bachien, est restitué avec l’énergie limpide qui anime les p’tites saucisses de l’artiste. Un trio, oscillant entre sol mineur et Si bémol, tempère les ardeurs pour remettre au centre la délicatesse… avant qu’un da capo (« ma senza repetizione ») ne satisfasse les habitudes des mélomanes aimant et la forme ABA, et les fins promptes. En conclusion, une suite qui remplit sa promesse d’une musique mignonne et joliment écrite, et qui trouve ici une interprétation justement humble, intelligemment honnête et musicalement fouillée.

2.

La « Petite Suite pour piano » d’Alexandre Borodine

Infamie endossée par le livret : la deuxième Suite du disque ressortit de la « musique de salon ». Pas de quoi complexer l’interprète pour qui il paraît évident qu’une belle interprétation d’une belle musique mérite autant d’attention que l’exécution d’une musique plus ouvertement ambitieuse.

Au couvent reprend le principe de l’Andante religioso croisé dans l’Air précédent. En do dièse mineur, la pièce s’ouvre sur des accords truffés de silence avant qu’une mélodie n’émerge. Elle est bientôt reprise dans les graves puis approfondie par de triples octaves, quasi moussorgskiens. qui font écho à la litanie clôturée par l’énigmatique première partie. L’Intermezzo, « tempo di minuetto », oscille entre Fa et fa mineur, ainsi qu’entre ternaire et binaire grâce à ce trouple si borodinien : deux croches – triolet de croches – deux croches. La circulation du thème aux deux mains est rendu par le jeu cristallin et non démonstratif de l’interprète, qui aborde la brève partie centrale avec la retenue requise.

Deux Mazurkas s’enchaînent. Celle en Ut (mais aussi Sol et Mi bémol) s’amuse de ses accents ponctuellement chopiniens. Avec humilité, Kanae Endo donne à entendre sans surjouer cette musique pour interprète amateur de niveau presque honnête. La mazurka en Ré bémol (et La) s’ouvre sur thème à gauche et ploum-ploum à droite avant inversions. Appréciât-on fort Borodine, on mentirait en prétendant que ce passage est le plus passionnant de l’album, lequel joue sur l’ambiguïté entre musique oubliée de grands compositeurs et grande musique.

La brève Rêverie en Ré bémol est mignonne et délicate quoi qu’elle peine à relancer l’intérêt, ce qu’elle ne cherche nullement. La Sérénade, toujours en Ré bémol mais cette fois en 6/8, ressortit de la même catégorie – musique charmante, que l’on imagine interprétée, entre deux roulades, par la jeune fille de la maison quand le riche, gros et fat prétendant se faufile dans la pièce de Feydeau. Cela n’enlève rien à la qualité de l’interprétation, mais cette musique joliette peine, autant que concernés nous sommes, à soutenir la curiosité poussée qu’est censée maintenir l’auditeur se prétendant curieux.

Le Nocturne en Sol bémol est charmant comme une chanson d’antan. D’autant que, en comparaison avec la version plus libre de Cyprien Katsaris, citée au début de cette section, l’interprétation de Kanae Endo préfère privilégier la rigueur, la sagesse, la retenue. Nulle folie, ce ne paraît pas être le genre de l’interprète, juste – et c’est beaucoup – un profond respect du texte et de la spécificité du style. Par conséquent, critiquer ces différentes versions, ce n’est plus parler des interprétations, toutes deux solides et justifiées, mais impudiquement parler de soi.

En feignant d’éviter le danger, admettons que l’honnêteté de Kanae Endo n’est pas sans charme et suscite le respect ; mais, pour ceux qui manquent de capacité de contemplation, la schizophrénie menace quand l’écoute les pousser à constater, d’une part, la qualité du rendu et, d’autre part, le délicieux ennui un brin bedonnant que procure une beauté aussi peu sanguine, donnant aujourd’hui à cette partition une odeur de pompeuse naphtaline. En quelque sorte, cette Suite répond au folklore d’Edvard Grieg par sa capacité à incarner le folklore d’une époque où la culture avait sa place dans la pratique de la haute société.

3.

La Suite « En Bretagne » de Rhené-Baton

Rhené-Baton est un exilé volontaire. Né à Courseulles-sur-Mer, le chef d’orchestre s’est attaché à la Bretagne qu’il a photographiée, aquarellée et musiquée, popopo. Le résultat de ce dernier gage d’admiration se retrouve pour la première fois intégralement gravé dans ce disque, selon l’éditeur. Le Crépuscule d’été sur le grand bassin de Saint-Nazaire feint tout d’abord de folâtrer en Mi dans les eaux attirantes d’un post-debussysme qui n’aurait pas peur d’ajouter une mélodie aux résonances ni aux harmonies. C’est simple, certes, mais (ou donc) saisissant. Retour du pardon de Landévennec se présente comme une marche « risoluto« . En tête de partition, un thème populaire suivant une marche harmonique résolument accessible : Am, Em/G, F. Kanae Endo excelle à rendre les passages « dolcissimo, lointain, très naïvement et sans nuance » où, peu à peu, le sens de l’harmonisation du compositeur colore la mélodie obsessionnelle grâce à des accidents judicieux.

Un passage en do dièse mineur agite le landerneau jusqu’à faire entendre la respiration de l’artiste (plage 14, 2’17 : toujours donner l’impression d’une écoute attentive et intégrale) et basculer vers un passage en Ré bémol quasi chopinien, donc volontiers instable – 7/4 et 21/8 puis 3/4 et 9/8 provisoirement… La pianiste y démontre et son aisance technique et sa capacité à sauter d’un style à l’autre, ce qui est essentiel dans cette pièce rhapsodique où les effets de résonance obligent la partition, après le passage en Ré, à s’étaler sur trois portées… avant de revenir vers l’exposition du thème liminaire en Do, agrémenté de notations de chef (« très sec, quasi pizzicati ») pour la coda. Bref, une pièce riche qui, grâce à une interprète investie, se dévoile aux auditeurs assez curieux pour passer outre les premières mesures très sages, fondamentales pour laisser apprécier les développements qui suivent.

Dimanche de Pâques sur la place de l’église de Pont-Aven, pièce ternaire en si mineur, inclut des pépites de l’Hymne du jour (le compositeur précise de que l’on « entend par fragments l’O Filii »). Après un prélude vif ouvrant sur le silence, la paraphrase mélancolique du O Filii débouche sur une deuxième variante prise en charge par la main gauche avant que les deux pattounettes ne dialoguent. Un sursaut d’énergie ajoutant des triolets au ternaire semble se dissiper. au profit d’une troisième variation, mais un postlude bancal rappelle en mineur la festivité majeure du temps, avec le p’tit bruit à 3’54 qui rappelle que, en dépit de l’excellence de la prise de son de Joël Perrot et de la musicale virtuosité de Kanae Endo, cet enregistrement est fait par de vrais gens, pas par des ordis aseptisés.

Sur la grève déserte de Trez-Rouz est une lente pièce en 6/8 et en Mi qui souffre une originalité : « Les trois premiers temps de chaque mesure sont à 126 à la croche, les trois autres temps, poco ritendo, sont à 104 à la croche. Cette astuce donne non point un sentiment d’instabilité mais une sensation de retenue étrange et perpétuelle, laquelle n’est certes pas exempte de tensions. En effet, la musicienne rend ces flux et reflux grâce à un art remarquable des nuances. Avec la clarté de son toucher, son humilité devant la partition, sa curiosité pour les raretés et sa sensibilité artistique, participent de la justification de cet enregistrement, par-delà la curiosité – de snobs ou de mélomanes insupportés par l’obsession de Radio Classique envers les golden hits du genre – pour des pièces parfois mineures rarement enregistrées.

À l’opposé, de ce moment recueilli, Fileuses près de Carantec s’ouvre comme une redoutable toccata en Ré. Dans une esthétique cette fois plus proche d’un Louis Vierne, le compositeur recourt derechef à la dichotomie relative – qu’il chérit – entre une mesure à droite en 12/8 (24 doubles croches entre les barres) et une mesure à 4/4 à gauche (huit croches entre les barres)… même si la gauche peut être plus à droite que la droite, et je ne parle pas de politique, pour une fois, juste de mains qui se croisent. Des sursauts allongeant le 12/8 en 15/8 (donc en 5/4) voire en 21/8 (donc en 7/4) soulignent la vitalité toujours plus exigeante de cette force-qui-va et qui jamais ne désarçonne la pianiste en dépit de ses exigences techniques, rythmiques et musicales.

Vieille diligence sur la route de Muzillac cahote en si mineur (voire en sol) sur un Allegro sans complexe, avec thème à la main gauche, tandis que la chanson des roues est d’abord préemptée par la main droite. Celle-ci ne manque pas longtemps d’évoquer le thème avec une énergie spécifique (5 pour 4) et des harmonies rappelant parfois un Jacques Ibert. Le dialogue entre les deux mains se noue, s’emballe, s’apaise, se fracture parfois (montage à 3′, demande le critique qui en fait un peu trop ?), se réénergise, fonctionne sur des échos, des contestations, des modulations, des embardées, des accords virulents signifiant la fin, avec un joli fade out long clôturant l’album.

La conclusion

Voici un disque cohérent et inégal, non dans la réalisation mais dans le choix des pièces : curieusement, la Suite de Borodine n’est pas celle qui nous a le plus captivé. L’aspect brut du Grieg et la variété profonde de Rhené-Baton nous a beaucoup plus emballé. La qualité de l’interprétation capable de se faire humble dans les pièces modestes et enlevée dans les pièces techniques ne souffre, elle, d’aucune contestation, pas plus que la captation par Joël Perrot du Fazzioli accordé par Jean-Michel Daudon.

On regrette, ne serait-ce que parce qu’un notuleur qui ne regrette pas n’est pas vraiment un notuleur, que la présentation de Rémi Jacobs soit aussi inégale… et aussi inégalement éditée – Bach ne s’est jamais appelé Jean-Sébastien, un texte en français ne devrait jamais être édité en drapeau, qui moins est avec la palanquée de fautes orthotypo qui souille le livret ; et, avouons-le, on aurait apprécié de mieux comprendre le titre qui évoque des escapades – que les compositeurs – et l’interprète – soient d’horizons géographiques distincts suffit-il à l’expliquer ? Ce serait réduire cet intitulé à un projet marketing un peu toc…

Détails, au fond : dans son ensemble, séduit la musique intrigante qui fait le prix de ce disque ; l’artiste ravit par sa retenue comme par sa capacité à virtuoser, et hop ; bref, les mélomanes curieux d’un piano quasi inaudible à l’ère du, caricaturons, tout-romantique et préromantique, trouveront dans ce nouveau disque de Kanae Endo de quoi boulotter avec une saine gourmandise.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour l’écouter en intégrale, c’est là.

« Alcool », Comédie Dalayrac, 21 mai 2019

« À la fin, tu es las de ce monde ancien », proclame Guillaume A. en ouvrant la Zone, frontière de ses Alcools. Fréd Brulé Attend, Perrine Lenzini et Sébastien Hoarau, lassés d’une convention théâtrale sclérosante qui cantonne parfois le comique sur sa p’tite scène, envahissent – à trois, c’est pas si facile – l’alcôve de la Comédie Dalayrac pour y distiller leurs sketchs autour d’un projet délicieusement enivrant : explorer les vapeurs de l’Eros en aguichant les spectateurs par leurs récits éthylo-érotiques. Il semble que cette proximité, parfois interactive, constitue ce que les olibrius appellent « plonger le spectateur dans de l’humour immersif ».

Ce type de révolte contre les us n’est as une première pour le metteur en scène et régisseur Fréd Brulé, coupable assumé d’avoir séduit Laurent Ruquier en proposant, foufou et foufougueux, un one-man-show tout nu. Nous étions à la deuxième du nouveau spectacle qu’il joue et met en scène ; en voici, hips, le récit.

Le début in medias res associe un mec bourré et une serveuse bourrue. Elle en a marre. Marre des mecs éméchés, marre des baises de base. Sébastien Hoarau tente de faire diversion en interprétant, sur bande-son, ailes d’ange dans le dos, un premier air de musical, en anglais dans le texte. Trop long pour un premier insert ? Peut-être, mais la jolie voix du chanteur nous aiderait davantage à oublier l’agacement du play-back si le positionnement du propos nous paraissait plus cohérent : tout le spectacle va parler d’amour hétéro ; or, le chanteur joue de façon fort maniérée, et Fréd est ouvertement homosexuel. Pourquoi diable évacuer du spectacle cette orientation ?

Perrine Lenzini n’en a cure. Avec un talent évident, elle incarne la trentenaire modérément libertino-libertaire. Si l’actrice, on l’apprendra a posteriori, tremble pour son chéri, gravement blessé peu avant la représentation, le personnage s’assume dans sa recherche d’ivresse charnelle-mais-pas-que : elle veut à la fois tomber un bon coup et lever plus qu’un bon coup. Genre pas un mec qui associe homme marié et gamin sur le porte-bagages de la vie, le « méga combo ». Car la damoiselle est revenue du fuck virtuel. Désormais, elle revendique de privilégier plutôt le face-à-face que le fake to fake. Super prétexte pour multiplier les sorties. Logique, les sorties, c’est idéal pour être bourrée – alcooliquement, mais pas que, d’où le risque de « perdre [s]a culotte et [s]a dignité ». Oh, la greluche est loin d’être sotte. Elle suppute qu’elle peut mieux faire, mais quoi ?

Prompt à la conseiller, Fréd, très investi dans son rôle, assume un personnage de dragueur louseur. En dépit voire en débit des rebuffades de la nana, il n’a pas renoncé à capter Perrine dans ses filets, mais il ne sait pas trop s’il doit compter sur l’alcool pour parvenir à ses fins… ou pour excuser ses échecs. Toujours sur bande-son, Sébastien Hoarau s’inspire d’un extrait de musical pour suggérer à Perrine des idées de relookage. Le projet ? Être plus populaire. Fréd fait la moue. Faute de conclure avec la chaudasse, il préfèrerait faire l’amour grâce à des appli de rencontres soft – même si, au couple homo présent, ce mardi, qui affiche son goût pour Grindr, il lance : « Oh, vous êtes pédés ! », réactivant notre question sur le bannissement de l’homosexualité du reste du texte… Quelques fulgurances pimentent sa quête de love, dont le concept de « démouiller », que l’on regrette de ne pas voir davantage développé, mais peut-être le sujet était-il asséché – tout à fait, c’est super pas drôle comme remarque, mais je laisse quand même. Arrêtant soudain d’être ivre, Fréd esquisse un alphabet-typologie du désir moderne (sans le « N », ce soir-là) qui, nous semble-t-il, pourrait gagner à être de mauvaise foi en gommant les lettres où que y a rien à dire – si le mec était ivre, ça passerait super bien.

Le Z du zalphabet zarrivé, voici que Perrine reprend le bar et la barre pour déclarer : « Les mecs sont des chaudières, ça me troue le cul. » Une première étape avant d’admettre que, même quand tu en pinces pour un charmant, la vie n’est pas un conte de faits, plutôt un décompte de rêves échoués dans les ports des porcs ou des pores qui suent. On s’amuse d’entendre remonter l’assent du Sud de la comédienne quand la fatigue semble la saisir. Or, c’est le moment que choisit, in a way, Sébastien Hoarau pour chanter le chagrin – pas vraiment celui d’Allain Leprest, soyons précis, mais manière de souligner que, quoi qu’il arrive, on est presque tous en quête la même ivresse : chercher l’amour, le trouver, et se prouver que l’on peut plaire. Le chanteur sur bande-son assume, grâce à Pierre Lapointe – l’un des Québécois qui a percé en France sans jamais susciter notre fascination, il nous faut l’accepter – que la seule chose qui le rassure, ce sont les joies répétitives. Faute d’elles, il préfèrerait se suicider.

D’où la nouvelle question, propre à l’association entre l’amour et la mort – comment crever ? On goûte particulièrement la première idée, celle de l’avortement, que l’on aurait beaucoup aimé voir poussée dans les retranchements de l’absurde. Ben quoi ? Dans un spectacle sur l’amour, désinhibé par l’alcool, on n’aurait pas le droit de fantasmer ? C’est incroyable, ça. Mais l’on apprécie aussi l’hypothèse de l’hypothermie, car elle permet à la seule femme du trio de lancer l’une des meilleures punchlines du spectacle : « Super, et c’est qui qui t’enterres ? Les pingouins ? »

En conclusion, même si les amoureux de l’amour peinent à conclure, voici un spectacle joyeux, dont on sent qu’il est encore en cours de finition. Quelques idées, parmi d’autres, afin de titiller les artistes ?

- Sans doute le lien avec un public multiple peut-il être fouillé (boudu, quand tu proposes un verre à quelqu’un, paye ton coup, si j’puis dire) ;

- sans doute la question des sexualités multiples gagnerait-elle à être mieux assumée ;

- peut-être l’extension du domaine des échanges entre les trois zozos, atténuant l’impression d’une succession de sketchs, serait-elle une piste à suivre ;

- peut-être certains sketchs gagneraient-ils à être condensés pour gagner en efficacité – il est probable que, à force de se confronter au public, tel ou tel passage sera densifié ;

- peut-être l’interaction avec le public sera-t-elle plus percutante en s’approfondissant – elle paraît parfois avoir du mal à lier le dialogue ainsi noué avec la suite du spectacle ;

- enfin, le statut de l’alcool, après avoir été prépondérant au début autour de l’excellente question de l’ivresse, se délite un peu pour ressurgir sous forme apaisée en fin de bal (sans trou, merci). Dès lors, en l’état, l’on pourrait çà et là regretter que le titre apparaisse, parfois, comme un prétexte pour des sketchs autour de l’amour à l’autoproclamée ère 2.0 – et ce n’est pas un jéroboam de vodka déposé en fond de salle qui suffit à recentrer la question autour du degré dans le sang.

Tel est le propre des spectacles drôles, que l’on a plaisir à voir se construire, s’éroder, se bâtir à mesure que le public s’y frotte et s’y pique. En attendant, cela se sait, quand j’ai vu, j’bois double. Alors, comptez sur moi pour chanter, avec Guillaume A., l’universelle ivrognerie ; et je boirai encor, s’il me plaît, l’univers. Na.

Pour ceux que ce projet en construction titille, rendez-vous à la Comédie Dalayrac, tout proche de l’Opéra. C’est le mardi à 19 h 30 jusqu’au 25 juin – billets ici pour moins de six euros, ce qui rend la découverte abordable. (Et, à 21 h, même endroit, pour dix euros, chante l’extraordinaire Barthélémy Saurel, tu dois-tu pas rater ça pantoute.)

Tactique du tic-tac

Aujourd’hui, on fait la quête : il reste deux semaines à peine pour que chacun – ça fait un peu de monde, youpi – se transforme en co-acteur de la chanson vivante. En clair, tout lecteur de ce post est sollicité pour verser des soussous dans la popoche d’Ulule, afin de m’aider à inventer un album de 44 chansons, dont l’enregistrement est imminent.

Bien sûr, comme vous l’avez noté avec finesse et lucidité, cela donne l’impression que je considère chacun d’entre vous comme, disons-le, un étincelant veau d’or – dont Ricet Barrier aurait stipulé « C’est pas l’veau qu’on adore, c’est son côté sponsor ». Mais le pire, c’est que cette impression correspond exactement à la réalité.

Découvrez tous les détails du projet et, si le portefeuille vous en dit, participez à cette expérience à la fois solo et communautaire en cliquant ici. Déjà, vous savoir prêts à dégainer votre carte bleue gold privilège me fait hautement zizir. Grâces vous soient rendues, lecteurs aux poches profondes et généreuses.

Philip Glass et alii, Intégrale des Études, Philharmonie de Paris, 17 mai 2019

Un mot, un défi : intégrale.

Un nom, un projet : Philip Glass, l’artiste dont la bio, sur le livret, prend moins de place que celle de son équipe de production.

Dans le cadre d’un triduum glassique, l’intégrale des Études pour piano du vendredi ouvre le bal. Plutôt que de la confier à un artiste, la vedette de la musique répétitive a choisi d’en jouer deux et de confier les dix-huit suivantes à neuf autres pianistes. Dans une grande salle quasi comble, alors que le concert est doublé, le compositeur s’installe au piano pour les deux premières études.

Soyons objectif : il eût bien fait de s’abstenir. Certes, son interprétation propose une attaque nerveuse, mais l’imprécision le dispute à l’erreur. Régularité et rectitude démissionnent. On croit plus entendre un Chopin méchamment schlass qu’un Philip Glass au boulot. Le tempo fluctuant disloque la partition au point de rendre texte et style méconnaissables. Posons que primera sur l’objectivité l’émotion d’entendre – pour la dernière fois en direct, sans le moindre doute – l’artiste fracasser ses notes lui-même.

L’excellent Aaron Diehl enquille les études trois et quatre. On admire enfin trois qualités complémentaires :

- un travail essentiel sur les dynamiques et les contrastes ;

- le souci de ne pas trop-en-faire, comme en témoigne la discrétion tout en précision de la main gauche ;

- la technique qui permet de rendre les crescendi avec finesse – grâce à une maîtrise remarquable de la nuance piano.

Nuances et contrastes sont précieux, notamment pour habiller la Quatrième étude – celle que les aficionados qualifieront de trrrrès répétitive, et celle où les curieux non affiliés au fanclub auront – un tout p’tit peu à tout le moins – l’impression que le Ctrl C – Ctrl V a résolument sa mère bien fonctionné.

Timo Andres prend le relais. Un éclairage intimiste anticipe sur une cinquième étude qui s’ouvre super soft à la main gauche seule. Du coup, ce remarquable Américain « du Connecticut rural » travaille avec délicatesse :

- la spécificité de chaque attaque,

- la constance, impressionnante de concentration, et

- les différentes intensités que parvient à rendre la main droite.

La Sixième étude, plus dynamique et palpitante, joue sur les notes répétées. On ne peut qu’être impressionné par la magnifique capacité de l’interprète à tendre et détendre le discours avec élégance, légèreté, précision . Quel art du decrescendo ; quelle aisance quand s’agitent les saucisses ; quel sens des contrastes quand les octaves semblent saturer le propos ! Valorisant une partition moins paresseuse que d’autres, voici une interprétation de haute volée.

Célimène Daudet, qui revendique une « double culture » française et haïtienne, s’attaque aux études sept et huit. Au contraire de ses prédécesseurs, elle essaye de privilégier une certaine sensibilité dans l’interprétation en s’offrant des ritardendi à visée expressive. On aimerait s’emporter contre ce sentimentalisme ou cette volonté inappropriée de surlignement, mais le compositeur s’y étant complu au premier chef, difficile de le ouh-ouhter. Partant, l’on préfère penser que l’artiste prépare, par cette souplesse de tempo, le contraste entre les différentes phases de la partition, valorisant ainsi la dichotomie entre parties digitales et accords. La Huitième étude, évoluant d’un trille vers un bariolage, donne l’occasion à l’interprète de rendre, avec un équilibre nécessaire mais point facile, le dialogue des deux mains.

Le jazzman Thomas Enhco, honteux de son patronyme mais fier d’être de la tribu des Casadesus, arrive à propos pour, avec partitions photocopiées, ce qui est doublement moyen correct, swinguer :

- les contretemps,

- les ruptures de tempi et

- les rares dissonances.

La Dixième étude itou permet d’insister sur contretemps et, prouesses techniques par leur maîtrise égale,

- rythme permanente échangée aux deux mains,

- accélérations sporadiqued,

- dialogue binaire / ternaire,

- contrastes d’intensité nécessaires pour animer une partition moins minimaliste que copié-collique, et

- soli aigus joués avec la liberté du jazzman virtuose.

Après l’entracte, bienvenu, l’exotique Maki Namekawa – qui répond aux baskets du jazzman par le kimono de la Jap’, comme si l’identité des musiciens se devait manifester par son appartenance à une rentable communauté – débarque avec copies de partition sur le pupitre, signe que, décidément, tout le monde n’a pas bossé avec la même exigence… et que la mythologie de « pas de photocopie en concert, la SACEM va gueuler », ben, quand c’est paillettes, on s’en fout. Reste que ça se secoue les Francfort, ça dessine une dynamique, ça travaille sur les graves en réponse au bariolage de la main droite, ça valorise une énergie qui contrebalance l’usant abus des copié-collés, bref, ça joue extrêmement bien et compense le cinéma de l’artiste-avec-prompteur (yeux fermés, regard ailleurs, alors que partition pile devant les berluches). La Douzième étude offre un exemple d’oxymoron à travers un ternaire qui se délite en persistant. Allant, nuances et époustouflante maîtrise du clavier-à-marteaux relativisent la verve anti-communautariste qui, tant que nous serons debout, jamais en nous ne se tarira, inch’Allalalalalah.

Pour les études treize et quatorze, l’on convoque Nicolas Horvath, possible prospect pour un concours de néo-claudes françois ou de néo-daves, veste incluse. C’est un glassiste qui revendique avoir joué l’intégrale de l’œuvre pour piano du zozo lors de « concerts-fleuves de douze heures »… même s’il nous a écrit, suite au signalement d’un aficionado, pour, notamment, rappeler qu’il n’était pas un monomaniaque – en témoignent ses enregistrements pour Grand Piano, entre Liszt, Hermann, Rääts et Satie. Il se singularise par sa technique qui lui permet de faire ressortir avec finesse les soli de la main droite, dans l’aigu comme dans le grave. Marches harmoniques et gammes inversées remplissent la Treizième. Interprétée avec un engagement et un talent aussi incontestables, la Quatorzième paraît néanmoins plus captivante, et l’interprète le souligne grâce :

- au souci de rendre avec intelligence la progression par demi-ton ;

- à une dextérité impeccable, que les aigus valorisent bien ;

- à une maîtrise sidérante des decrescendi progressifs, et

- à une conception d’ensemble qui rend la logique de la partition particulièrement sensible à l’auditeur.

Anton Bagatov prend sa suite. Physique à la Jean Muller, il franchit un step dans le va-comme-je-te-pousse : ses collègues flemmards osaient le A5 par 4, lui sort carrément des photocop’ en A4, histoire peut-être de décomplexer les zozottes qui vont suivre. En dépit de cette nonchalance, l’homme démontre un sens certain de la nuance piano à main gauche, signe d’une technique très sûre. On apprécie itou, dans la Quinzième :

- des différences de dynamique pour habiller une partition qui sonne aussi creuse qu’un énième « Vasarely » produit par le stagiaire de l’atelier ;

- la manière dont l’interprète rend la tension entre ternaire et binaire par

- la respiration,

- la suspension, et

- l’inflexion de la dynamique.

La Seizième étude investit une tonalité mélancolique. L’œuvre travaille sur un accompagnement dans le médium et une thématique brève esquissée dans les aigus. Le croisement des mains énergise, ben tiens, vaguement la pièce. L’interprète fait l’effort de nuancer une main après l’autre, puis les deux, afin de faire vivre le flux de notes qui, sans son investissement, risqueraient de paraître plus vaines que mécaniques.

Les sœurs Labèque, pianistes avec des cheveux, concluent la danse. Marielle ouvre le bal avec partitions A4. La Dix-septième étude ronronne platement, en dépit de la quarte descendante à la basse qui groove un tantinet. L’interprète tente de susurrer une once de tension dans les passages les plus répétitifs, mais la partition ne lui rend pas la tâche facile. La Dix-huitième cultive elle aussi un certain statisme, que l’artiste fait germer en offrant un joli panel de nuances douces.

Katia et ses partitions prennent la main pour les deux dernières pièces. La Dix-neuvième semble méditer entre Am et C. L’interprète tâche d’y glisser la part de liberté qui peut incarner, ou presque, des formules mises bout à bout. Une rupture bienvenue permet à l’interprète de donner libre cours à sa célèbre expressivité, jusqu’à la fin en decrescendo, bien menée mais sans surprise. La baisse de luminosité annonce une Vingtième étude resserrée, plus intéressante que la précédente et rendue avec un rubato quasi chopinien. Ruptures, libertés dans l’expression, oscillations du tempo, abus conscient du rubato et mutation des intensités avivent l’intérêt de l’auditeur. Une certaine langueur explore graves et aigus comme pour épuiser une dernière fois le sujet, comme en témoigne la prolongation complaisante de marches harmoniques. Donne-t-elle çà et là l’impression que la contrition de l’inventivité piège le charme de la répétition ? Son caractère de « dernière étude en date » atténue une telle impression en lui offrant une onction testamentaire, tadaaam.

En conclusion, une expérience historique, inégale sans doute mais brillamment vivifiée par des interprètes dans l’ensemble astucieusement choisis.

Philippe Entremont : le pianiste sempervirens (1/2)

Philippe Entremont a 85 ans. Il publie son enregistrement n° 265 (!), 60 ans après la captation de concerti sous la direction de son papa. Pour mettre en bouche avant la critique de ce disque-événement 100 % Beethoven, nous rééditons ci-d’sous l’entretien en trois mouvements que nous avait accordé l’artiste dans son antre parisienne.

Philippe Entremont, l’entretien :

premier mouvement, le bilan

Encadré par son attaché de presse et son assistante, ce 16 mars 2018, Philippe Entremont me reçoit chez lui, tout frétillant : il vient de lire une critique dithyrambique de son dernier disque. Bien qu’il ait plus hâte de diffuser la bonne nouvelle que de répondre aux questions de l’inconnu, il accepte de bonne grâce de se poser à son bureau pour affronter les questions sans doute rituelles, auxquelles l’artiste répond néanmoins avec fougue avant, parfois, de se reprendre d’un : « Bon, ça, vous n’êtes pas obligé de le dire, hein ! » Voici donc ce que, après une heure de discussion et d’écoute, l’on s’est senti obligé de dire.

« J’espère jouer jusqu’à cent dix ans, au moins »

Philippe Entremont, nous nous rencontrons à l’occasion de la publication d’un disque que vous avez longuement préparé…

Non, pas préparé : mûri.

La particularité de ce disque est que vous l’avez tant « mûri » qu’il paraît être à la fois un bilan de votre art pianistique, une nouvelle actualité de votre carrière d’interprète et un nouveau départ. Si vous l’acceptez, ce seront donc les trois mouvements que nous suivrons : bilan, actualité, prospective. Et nous pourrions commencer en insistant sur votre jeune âge, afin de contribuer à faire reculer la rumeur. En effet, vous avez coutume d’attirer l’attention sur un point crucial : contrairement à une fake news souvent répandue, vous n’êtes pas né le 6 juin 1934 mais le 7 de ce mois.

En effet. C’est très important, et ce n’est toujours pas corrigé, cette histoire.

Quelques années après ce 7 juin, quand vous étiez encore plus jeune qu’aujourd’hui, vous avez d’abord été violoniste.

Oui, huit jours.

En effet, vous avez très vite découvert l’intérêt du piano : sauf pour certains, ça se joue assis, et ce n’est pas un détail pour vous. Vous écrivez même, dans Piano ma non troppo (de Fallois, 2015) : « J’avais envie de travailler assis. J’aimais le confort, et voilà tout. »

C’est la vérité. L’absolue vérité.

Plus tard, avez-vous regretté cette illusion du confort ?

Certainement pas. D’autant moins que j’ai pu constater que les violonistes étaient obligés de s’arrêter de jouer très jeunes. Le seul qui ait joué relativement tard, c’est Nathan Milstein. J’étais très ami avec lui. Je l’ai entendu jouer, à quatre-vingt ans révolus, toutes les sonates de Bach en une soirée, à Vienne… et sans qu’il y ait un pépin. C’était une merveille, mais une merveille exceptionnelle. Les pianistes, eux, jouent tard. Mieczysław Horszowski a donné son dernier concert à plus de cent ans.

C’est l’avantage de jouer assis ?

Ça va surtout devenir une nouvelle norme. Avec l’allongement extraordinaire de la vie, on peut espérer jouer jusqu’à cent dix ans !

Vous envisagez donc vos trente prochaines années de carrière avec sérénité.

Trente ans ? Vous n’êtes pas très optimiste ! Laissez-m’en un peu plus, de grâce…

Votre indéfectible passion pour la position assise n’empêche pas votre goût pour la position surplombante de chef d’orchestre. Puisque nous parlons ici de votre nouveau disque de pianiste, nous pouvons interroger cette expérience fluide. En effet, vous avez expliqué combien votre position de soliste, à la fois hors de l’orchestre et faisant corps avec lui, vous avait aidé dans votre travail de chef ; inversement, votre position de chef a-t-elle nourri votre travail de pianiste ?

Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. En un sens, c’était inévitable et, cependant, je n’ai jamais cherché à être chef d’orchestre. C’est étonnant. J’ai commencé le piano à huit ans, mais j’ai fait en quatre mois ce qui se faisait en trois ans. Tout ça parce que j’étais prêt. Avant de toucher l’instrument, j’avais suivi une année entière de solfège. Je ne travaillais que ça. Si bien que, à huit ans, j’étais un grand virtuose du solfège. De toute façon, il ne faut pas commencer trop tôt le piano. La main n’est pas terminée, et on prend très facilement de très mauvaises habitudes dont on ne se débarrasse jamais. Moi, quand on m’a mis un piano sous les doigts, j’ai avancé très vite. En trois mois, je jouais les petites sonates de Beethoven. C’est quand même formidable, non ? Et le plus formidable, à cet âge, c’est la mémoire : c’est fou ce que l’on peut apprendre rapidement !

Donc, à huit ans, vous avez beaucoup travaillé.

Pas « à huit ans », bien davantage : entre huit et onze ans, j’ai beaucoup travaillé.

Et, à onze ans, c’était fini ?

Honnêtement ?

Je subodore que ce sera plus intéressant ainsi, oui.

Eh bien, après onze ans, je n’ai rien foutu pendant les quatre ans que j’ai passés au Conservatoire de Paris. Dieu merci, j’ai quand même eu, jeune, mon Premier prix… même si José Iturbi, grand pianiste et chef espagnol, m’avait devancé et avait eu son Prix plus jeune que moi, de quelques mois.

Vous l’avez encore en travers de la gorge.

Disons que ça m’a beaucoup contrarié pendant très longtemps.

« Je ne suis pas le seul à bien jouer du piano »

Revenons à ma question, si vous le voulez bien : en quoi votre activité de chef a-t-elle influencé votre activité d’instrumentiste ?

J’ai toujours été intéressé par l’orchestre. J’ai toujours orchestré ce que je jouais. Quand j’interprétais des sonates de Beethoven, je les orchestrais dans ma tête. Le piano permet d’imaginer tous les instruments. On a une variété de registre phénoménale. L’orchestration au piano est une activité très saine. Dans certains passages, on entend les violoncelles ; dans d’autres, on entend les cors, les timbales, etc. Les couleurs que l’on peut trouver au piano sont infinies. Il n’y a pas, d’un côté, piano, de l’autre, forte. Le plus intéressant, c’est ce qu’il y a entre les deux. Je le vois, avec les jeunes artistes qui me font la gentillesse de venir travailler avec moi. C’est affolant, ce que l’on constate : manque de culture musicale, défaut d’imagination absolument hallucinant, méconnaissance du style, difficulté à nuancer avec finesse, ignorance de l’art de la pédale – la pédale, ça se travaille avec le bout du pied, c’est pas un accélérateur ! –, etc. Cela dit, je ne suis pas le seul à bien jouer du piano, attention : il y a de très grands pianistes… et de très mauvais. Mais, je vais vous faire une confidence, je préfère les mauvais aux moyens.

Parce que, au moins, ils sont bons dans leur « mauvaiseté » ?

Exactement !

Dans votre livre, vous avez expliqué que Maureen O’Hara vous séduisait davantage que Germaine Tailleferre. Ne pensez-vous pas, puisque l’on parle de bilan et d’évolution, que vos jeunes consœurs doivent affronter une « exigence Maureen O’Hara », qui les inciterait à faire passer, parfois, leur talent sous leur capacité à être plus fantasmatiques que Germaine Tailleferre ?

Il faut reconnaître que le piano a eu un âge d’or. Aujourd’hui, il n’y a plus un Chopin. Il n’y a plus un Liszt. Il n’y a plus un Debussy. Il n’y a plus un Ravel. Ravel était un compositeur pour piano exceptionnel ! Il n’y a plus un Prokofiev. Bref, il n’y a plus de grandes œuvres pour piano. Les dernières, c’étaient les sonates de Pierre Boulez. Aujourd’hui, on est dans une impasse épouvantable. Pour les compositeurs, le piano, c’est assez terminé.

Vous-même avez connu un certain âge d’or, puisque vous n’êtes pas seulement pianiste, chef et pédagogue, mais aussi mémoire vivante. Vous avez rencontré des personnalités très importantes de la musique de ce dernier siècle – je pense à trois exemples : Stravinski, Bernstein et Villa-Lobos.

Je vais vous le dire tout de suite : il vaut mieux connaître la musique que les compositeurs.

Vous l’avez dit d’Igor Stravinski…

Il n’y a pas que lui. Et puis, moi, je n’ai pas connu le vrai Stravinski. J’ai connu un personnage déjà âgé. Il était curieusement un peu aigri, alors que tout lui réussissait. Peut-être était-il dans une impasse musicale, aussi. Le langage musical avait évolué depuis Le Sacre du printemps ! Je l’ai connu trop âgé. Disons pudiquement que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il n’était plus lui-même. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, c’est beaucoup, quand même… Je vais être clair : quand je l’ai connu, ce grand monsieur était dans l’incapacité de diriger un orchestre.

« Être normal, c’est sortir de la musique »

Pourtant, vous estimez avoir enregistré un très beau disque avec lui…

Oui, je suis très content de ce disque, et les gens l’aiment beaucoup. Il faut absolument que vous l’écoutiez ! Bien des années plus tard, je ne peux que remercier les musiciens freelance de New York avec qui j’ai travaillé. C’étaient des interprètes étourdissants, bien qu’ils n’appartinssent pas à un orchestre. Le principe était identique à celui de Hollywood, où vous avez des orchestres sensationnels qui enregistrent les musiques de films avec des artistes éblouissants. Le Columbia Symphony Orchestra était de cette trempe. C’était formidable, et ça nous a permis de faire le disque tout seuls.

Malgré la présence du compositeur…

Je vais vous dire : je me souviens de deux choses, à propos d’Igor Stravinski. Première chose : il ne me parlait presque pas. Manifestement, il ne pouvait pas me voir, peut-être parce qu’il voulait faire le disque avec… hum, une pianiste dont je tairai le nom. C’est hallucinant, parfois, le choix des compositeurs, même si je ne suis pas sûr qu’il était en état de la choisir personnellement. Seconde chose dont je me souviens : il me tutoyait. J’étais très content. Un jour, il m’a dit : « Dis-moi, Philippe, qu’est-ce qu’on fait, ici ? » Méfiant, je l’ai laissé s’embourber seul. Eh bien, il ne s’est pas embourbé du tout ! Il m’a dit : « On fait un disque. On fait une photo. Un disque, c’est simplement le reflet d’un instant. » Il avait raison. Un disque n’indique jamais une manière définitive de jouer une œuvre. Même quand le compositeur dirige. Un disque illustre simplement la manière dont on jouait une œuvre ce jour-là, point à la ligne.

Vous-même l’avez prouvé en réenregistrant des œuvres.

C’est exact. J’ai fait tout Ravel, et je l’ai réenregistré vingt ans après. La vision est à peu près la même, mais il n’y a rien de pareil. Heureusement. C’est une autre photo.

D’autres photos sont plus joyeuses : vous êtes souvent revenu sur votre intimité avec Leonard Bernstein et sa famille.

Bernstein, c’était un copain. Je m’entendais très bien avec lui, alors que nous étions totalement différents à tout point de vue. Je n’avais jamais rencontré quelqu’un d’aussi doué. Vous savez, celui qui a écrit West Side Story n’est pas n’importe qui. C’est quand même un des plus grands opéras jamais écrits. Dans le siècle dernier, il y a deux opéras miraculeux : West Side Story et les Dialogues des carmélites de Francis Poulenc. Oh, on peut ajouter L’Ange de feu de Sergueï Prokofiev, que j’aime beaucoup. Certains compositeurs contemporains ne manquent pas d’intérêt, notez bien. Par exemple, j’ai développé une oreille spécifique, donc un penchant pour quelqu’un comme Philip Glass. C’est de la musique répétitive, mais c’est formidable. Ce type est un grand compositeur. Il a écrit un opéra de 95’ à partir des Enfants terribles de Jean Cocteau. Il y a trois pianos dans l’instrumentarium, et c’est magnifique.

Parmi les compositeurs que vous avez croisés, il y a Heitor Villa-Lobos.

Oui, un jour, j’étais à New York, il m’invite à venir travailler chez lui. J’accepte avec empressement. Je me mets au travail ; et lui, assis à la table qui jouxtait le piano, composait. Effarant, n’est-ce pas ? Moi, je lui collais des Ballades de Chopin, et lui écrivait des Saudades do Brasil ou je ne sais quoi !

C’est curieux, d’inviter un musicien et d’écrire autre chose à deux mètres de lui, non ?

C’est simplement le signe qu’il savait faire abstraction. Je vous l’accorde, on peut se demander comment…

… et pourquoi, aussi !

Je l’ignore. Je ne lui ai jamais posé la question.

Puisque nous parlons de ce qui est logique et compréhensible, parlons aussi de la normalité. En 2015, vous affirmiez vouloir vivre comme un individu normal. C’est quoi, pour vous, être normal ?

Oh, je sais bien que l’on n’est jamais normal. Personnellement, je me considère néanmoins comme normal chez les anormaux.

Comment se constitue la normalité d’un pianiste au rayonnement international ?

Pourquoi cette question ? Vous ne me trouvez pas normal ?

Ça dépend, mais ça me permet de reposer ma question : c’est quoi, pour vous être normal ?

Pour moi, c’est sortir de la musique. Je m’intéresse à tout. Je ne martyrise personne. J’ai d’immenses défauts. J’ai de grandes qualités. [Son assistante intervient : « Pardon ? J’ai pas entendu ! Cette phrase a glissé… »] Bref, je suis comme tout le monde. Sauf que j’ai tout à fait réussi à être un artiste et un être normal. C’est pas mal, non ?

Deuxième mouvement, l’actualité

Philippe Entremont, après une première partie d’entretien qui dressait manière de bilan, nous voici au cœur de notre entretien pour évoquer votre actualité – en l’espèce, un nouveau disque Schubert. En ouverture et au centre de l’enregistrement, la vingt-et-unième sonate de Franz Schubert…

Vous voyez, cette sonate, je la joue toujours ; mais je ne la joue plus pareil que sur le disque. On trouve toujours quelque chose à modifier. C’est plus ou moins réussi. En tout cas, ce disque représente ce que je pensais de la sonate D960 quand j’étais en studio, voilà.

Pourquoi avoir choisi, enfin, de l’enregistrer ?

D’une part, le temps pressait. D’autre part, j’en ai toujours eu envie.

Vous écrivez que vous y avez pensé pendant cinquante ans… Pouvez-vous expliquer, pour les pékins de mon acabit, ce que signifie remâcher, rabâcher, mûrir une œuvre pendant cinquante ans et se décider à la graver ?

Il était temps de le faire. Mais ça fait plutôt vingt ans que j’y pense.

« Je n’ai pas de colère contre les pianofortes, je les hais »

Vous écrivez dans le livret : « Depuis plus d’un demi-siècle, je pense à cette sonate »…

Et j’ajoute : « Le désir de l’enregistrer est venu vers 2009 »…

Alors, neuf ou cinquante ans ?

Écoutez, ce qui est amusant, c’est que, cette sonate, je vais la jouer en concert prochainement en Italie, et on va en faire un DVD. Un an après environ la version que vous avez écoutée, ce sera donc, déjà, une chose différente. J’espère que cette évolution ira vers le meilleur, car on peut toujours faire mieux. En tout cas, l’idée me passionne. Imaginez que, cette sonate, je la joue, pour moi, de manière régulière. Une fois par semaine ou tous les quinze jours, ça dépend ; eh bien, je continue à l’interpréter différemment. Même si les gens ne s’en rendent pas compte, pour moi, c’est important.

Pourquoi cette fascination envers cette sonate, que vous évoquez plusieurs fois dans votre livre ? Que cristallise-t-elle pour vous… et pourquoi avoir tant tarder à l’enregistrer ?

Cette sonate a été beaucoup enregistrée, mais presque toujours à titre posthume. C’est à la fois triste et logique. J’ai écouté des disques de jeunes artistes qui l’interprétaient : on n’y est pas. Cette œuvre demande du temps. Il faut être libre. Il faut être mûr. C’est quasiment la dernière pièce que Schubert a écrite. C’est donc un aboutissement. Pour le compositeur comme pour l’interprète. Il n’y a pas de hasard si cette sonate est la dernière œuvre qu’ont enregistrée beaucoup de grands pianistes.

Vous-même n’avez pas été tenté de l’enregistrer plus tôt, donc trop tôt ?

Les Polonais ont enregistré une version que j’ai faite jadis. J’ai le disque. Récemment, je l’ai réécouté. J’étais allé le déterrer. Il n’est pas resté longtemps en surface. Il y a des choses bien, mais…

Qu’est-ce qui vous déçoit, dans cette version ?

C’est une version de pianiste, pas de musicien. On peut être pianiste sans être musicien. On peut être musicien sans être pianiste. Le but, ça reste quand même de combiner les deux. Parce que c’est là que ça commence à devenir intéressant.

Donc, dans votre ancienne version, il y avait plus de notes que de musique ?

Disons qu’il y avait une préoccupation que, quelquefois, on sent. C’était brillant, très brillant. Il faut dire que, à cette époque, Vladimir Horowitz avait enregistré la sonate avec un grand succès. Mais, si vous écoutez, ce n’est pas Schubert qui joue : c’est Horowitz. Attention, c’était un immense pianiste, Horowitz, comme l’a été Claudio Arrau. Bon, le plus grand de tous, ça reste Rachmaninov. Il y a lui et les autres. Aujourd’hui, on peut citer Lang Lang. Il est étourdissant. Faut surtout pas l’imiter, ce serait une erreur monumentale. Mais quel artiste ! Moi, je l’ai entendu quand il était très jeune. Il avait dix-sept ans et il étudiait à Philadelphie. Ce qui sortait de son piano était magnifique, de pensée et de jeu. Je suis sûr que le milliardaire redeviendra un millionnaire normal !

Pour jouer Schubert, il existe plusieurs écoles. Pour votre part, pas d’ambiguïté : vous revendiquez votre colère contre la mode des pianofortes…

Ah, mais je n’éprouve pas de la colère contre eux : je les hais, nuance. Et ça continue ! C’est pire que jamais… Qu’est-ce qu’on nous bassine avec ça ? Rappelons ce qu’est un pianoforte : c’est un mauvais instrument de transition. Le clavecin était enfin devenu de grande qualité. On a décidé de partir sur autre chose, en l’espèce un piano. On a balbutié pas mal de temps, avant d’obtenir un prototype satisfaisant. Mais enfin, monsieur, imaginez-vous Beethoven, il a connu ça, imaginez-vous Chopin, imaginez-vous Liszt, bon sang ! connaissant le piano que nous avons aujourd’hui, croyez-vous un instant qu’ils préfèreraient être joués sur un pianoforte ? Mon Dieu, non ! Jamais ! Regardez les pédales de Beethoven. Il exigeait des tenues à la pédale pendant vingt mesures. Pourquoi ? Parce que la pédale ne tenait rien du tout. Vous aimez ça, vous, le pianoforte ?

J’aurais bien dit oui, pour polémiquer ou parce que je connais une étudiante qui se spécialise dans cet instrument, mais non.

Je vais être plus dur : la seule justification du pianoforte, c’est que c’est une manière pour les gens qui ne jouent pas bien du piano d’avoir un instrument à la hauteur de leurs modestes moyens.

Vue l’étudiante à laquelle je pense, je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas…

Je savais que vous alliez tiquer, car je n’ai jamais été aussi méchant.

Non, là, j’insiste : pour parler de l’artiste à laquelle je pense, je crains que, révérence parler, vous ne soyez plus dans l’erreur que dans la méchanceté.

Écoutez, que des gens, même talentueux, se laissent avoir à ça… Ça me laisse sans voix. J’ai lu des musicologues. Des critiques, aussi. Tous, ils écrivent n’importe quoi.

« Je n’ai jamais eu de chance, juste des opportunités »

Même les critiques ?

Les critiques, c’est comme les pianistes. Y en a des bons, y en a des mauvais. Me concernant, deux critiques ont été extrêmement utiles. Ils ont pointé des défauts que j’avais à seize et dix-sept ans. Ce sont les seuls bons critiques que j’ai connus. Ils étaient New-yorkais. C’est quand même étonnant, que je doive à des critiques parfois compositeurs comme Virgil Thomson, du Herald Tribune, ce que je suis aujourd’hui, non ? Je ne le dois pas QU’aux critiques, attention ! Surtout que, quand on lit certaines âneries…

Par exemple ?

Je suis révolté quand je lis que j’ai eu la chance de jouer à Carnegie Hall… Je n’ai jamais eu de « chance » ! On a l’opportunité d’y jouer une fois mais, ce qu’il faut, c’est y revenir. C’est ça qui est important ! Actuellement, je vois les jeunes pianistes qui font leurs fiers parce qu’ils ont donné un concert à Carnegie Hall. Ils ont tous joué à Carnegie Hall. Ils oublient juste de préciser qu’il y a trois salles à Carnegie Hall ! Les gamins ne jouent pas dans la grande salle. Je n’ai rien contre la petite salle, qui est tout à fait charmante ; mais pourquoi essayer de tromper les gens ? Parfois, il est bon de mettre les choses au point. C’est comme si on me disait : « Philippe Entremont, vous allez jouer à Pleyel ! », et que l’on m’envoyait jouer dans la petite salle Chopin-Pleyel, en bas. Eh bien, pardon : on ne jouait pas « à la salle Pleyel » quand on jouait à la salle Chopin-Pleyel.

Votre nouveau disque, qui n’est pas enregistré à la salle Chopin-Pleyel, est l’occasion de revenir sur votre déclaration : « Je veux consacrer une partie de mon temps à des artistes en devenir. » En l’espèce, vous offrez une place à Gen Tomuro, qui était votre élève…

Absolument. Je l’ai vu hier. En un an, il a fait des progrès phénoménaux. Je suis très content de la manière dont il joue actuellement. On le sent très ouvert. Moi, j’aime ça. J’aime les progrès.

Dans votre livre, vous évoquiez deux élèves : M. Tomuro et Mlle Tian.

Oui. Et alors ?

Mlle Tian a-t-elle rejoint le purgatoire des pianistes talentueux qui, à l’instar des candidats talentueux de certains concours internationaux, n’auront pas de place dans le monde du piano-business ?

Aucun juré ne dira que beaucoup de candidats sont talentueux. Dans aucun concours.

J’en ai croisé un…

Vous me faites rire.

Bon, j’ai pas perdu ma journée.

Écoutez, j’étais au dernier concours Chopin. Si j’ai entendu trois candidats avec du potentiel, c’est le bout du monde ! En fait, je demande que l’on arrête avec les concours, bon sang.

« Je ne veux pas de Victoire posthume »

Vous ne pensez donc pas qu’il y a un gap entre les bons pianistes et la capacité du marché à les valoriser à leur j…

Non. Y a toujours autant de bons pianistes. Pas plus qu’avant. Vous voulez me faire dire qu’il y a de belles mécaniques ? Soit. Mais des musiciens respectueux de la partition, non, monsieur. Ils jouent bien ? La belle affaire ! Ont-ils quelque chose à dire ? Que nenni ! Du moins, il y en a peu. Et certainement pas plus qu’avant.

Bref, contrairement à ceux qui dénoncent les concours parce qu’ils couronnent des rois sans royaume, vous dénoncez les concours parce que…

… mais parce que c’’est une monstruosité, tout simplement ! Des concours, il y en a des centaines. Tous affirment produire le génie du siècle. C’est dramatique, comme est dramatique la situation du pianiste. L’instrumentiste à cordes, s’il a quelque chose dans le ciboulot, il se rend compte qu’il ne sera pas un Jascha Heifetz, un Jacques Thibaud, un Zino Francescatti ou un Itzhak Perlman, etc. Mais lui, au moins, il a l’espoir de vivre de son instrument.

En intégrant un orchestre ?

Évidemment ! Vous ne vous rendez pas compte du nombre d’orchestres qui existent, dans le monde. Comme les concours, c’est énorme ! Et ils sont très bons, croyez-moi. Partout. Moi, j’ai connu le temps où il y avait, disons, dix bons orchestres aux États-Unis. Aujourd’hui, on peut multiplier ça par vingt. Il y a de bons orchestres partout. C’est pas le Philharmonique de Berlin, mais quelle qualité ! Tenez, l’autre jour, je regardais les Victoires de la musique classique. Il n’y avait qu’un vainqueur, dans cette soirée : l’Orchestre de l’opéra national de Lyon. Superbe.

D’ailleurs, vous n’avez pas encore eu votre Victoire…

C’est pire que ça : c’est la seule récompense que je n’ai jamais eue. J’ai eu toutes les autres, mais alors toutes, et pas la Victoire !

Vous le reprochez à votre agent, aux coteries…

Certainement pas aux coteries : juste à un mot qui, en français, est très bon – la connerie.

Donc, c’est fait, vous n’aurez pas de Victoire de la musique…

Oh, non seulement je ne l’aurai pas, mais j’espère ne surtout pas en avoir une à titre posthume !

Philippe Entremont et la Beethoven Philharmonie de Vienne, le 8 novembre 2018. Photo : Rozenn Douerin.

Troisième mouvement, la prospective

Philippe Entremont, la première puis la deuxième parties de cet entretien en trois mouvements l’ont montré : l’enregistrement de la sonate D 960 de Schubert est une pierre sur votre chemin.

C’est mieux qu’une pierre dans mon jardin… J’ai eu très peur de votre audace, jeune homme !

Ne vous défaites pas de votre crainte, monsieur. En effet, puisque vous avez fait des choses objectivement folles, à l’échelle du commun des mortels : obtenir des distinctions mythiques dès votre adolescence, jouer un grand concerto de Mozart sous la direction de votre père, être invité et réinvité dans les plus grandes salles du monde, obtenir un succès jamais démenti, former des jeunes artistes que vous avez choisis, diriger des orchestres, enregistrer la sonate de Schubert qui signe la maturité de l’artiste et qui vous tenait tant à cœur, il ne me reste plus qu’à poser la question qui s’impose : pourquoi êtes-vous encore vivant ?

Ben c’est pas ma faute, quand même ! Je vous assure que j’ai rien fait pour. J’ai eu une vie tout à fait normale, donc j’ai commis toutes les bêtises du monde. En revanche, je ne me suis jamais fixé un but. Jamais. Ce qui m’intéresse, c’est d’être bien au moment où je suis sur scène. Voilà. J’ai besoin d’être sur scène. C’est quelque chose que j’estime naturel. Je me sens bien, sur scène. J’adore communiquer avec le public. Je déteste l’esbroufe. Ça ne sert à rien. Vous voulez une réponse définitive ? Très bien : pour moi, ce qui est important, c’est le prochain concert. Toujours. En espérant y faire de mon mieux. Dire que je suis content tout le temps, ce n’est pas vrai. Ne croyez pas ça. Mais, tout de même, il y a des moments très agréables.

Ce sont ces « moments agréables » que vous recherchez ?

Oui. Donner un concert au cours duquel je me sens bien. C’est là où je me sens le mieux : sur scène, devant un piano. Là, ça va. C’est ça mon but. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter. Je sais que la fin arrivera. En attendant…

« Ça vaut la peine d’avoir la rosette »

Rêvez-vous toujours de diriger un grand opéra de Mozart – puisque, en 2015, vous annonciez deux rêves : enregistrer cette sonate gravée pour Solo-Musica et diriger un grand opéra de Wolfgang Amadeus ?

Oh, quant à ça, je sais que ça ne se produira pas. Tant pis. Ça ne m’empêche pas d’adorer Mozart, mais le monde de l’opéra est aussi dévorant que passionnant. Maintenant, j’ai besoin de davantage de calme. Je ne me vois plus dans la fosse. Bien sûr, diriger un opéra de Mozart, je serais capable de le faire, je vous le dis tout de suite ! Ce n’est peut-être pas un hasard si, en tant que chef d’orchestre, j’ai connu, travaillé avec et accompagné les plus grands chanteurs. J’ai enregistré avec eux. J’ai fait le dernier disque de Régine Crespin, si je ne me trompe. Un disque que j’aime énormément ? Les mélodies de Strauss avec Sophie Koch. J’ai dirigé le dernier concert de Carlo Bergonzi…

… mais il restera donc ce regret mozartien…

Oui et non. J’ai quand même dirigé un opéra, dans ma vie. Pas n’importe où : à Saint-Pétersbourg. On m’avait demandé de diriger un opéra français. J’étais tout à fait d’accord. Puis j’ai reçu la demande : « Nous voudrions que vous fassiez La Bohème. » « Comme opéra français, on fait mieux », ai-je objecté. Et on m’a rétorqué : « Voyons, ça s’passe à Paris ! »

Ça doit être coton à diriger !

Coton ? Vous plaisantez, jeune homme ! Ce n’est pas coton : c’est l’opéra le plus difficile à diriger. Comme c’était horriblement compliqué, je l’ai fait. Et je dois dire que ça s’est bien passé.

Dans votre livre, vous dites que la soif d’une grande carrière s’accompagne de choses qui ne sont pas toujours très jolies…

Faut pas vouloir. Faut pas compter sur quoi que ce soit. C’est voué à l’échec. Ça paralyse.

Vous, vous dites : je ne m’y suis jamais abaissé.

C’est normal, le mot « carrière » ne m’intéresse pas. Je trouve ça éminemment prétentieux ; et je n’aime pas la prétention. Cela dit, je peux vous raconter un exemple de prétention extraordinaire dans un train. Ça vous intéresse ?

Mes lecteurs et moi sommes tout ouïe.

Mon manteau sur le dos, j’entre dans un compartiment. Un grand type s’y dressait, aussi massif que laid et gros. Rapidement, j’ai appris qu’il était président d’un conseil général… Il était carrément odieux et me regardait de haut, rosette de la Légion d’honneur en évidence. Il me cassait les pieds, multipliant les exigences du genre : « Non, mettez ça là-haut », etc. N’en pouvant plus, j’ai retiré mon manteau, et le type en est resté comme deux ronds de flanc : devant lui, il avait un type qui était commandeur de la Légion d’honneur. Et là, je me suis dit : « Au fond, ça vaut la peine de l’avoir, cette rosette ! » Le pauvre type était décomposé. Sa fierté était si mal placée…

Puisque l’on est dans le civisme et la politique, via ce président d’un conseil général, restons-y un instant : selon vous, un ministre de la culture est inutile.

C’est pas « selon moi » ! On en a confirmation tous les jours.

Vous allez plus loin : à vous croire, la France devrait suivre le modèle des États-Unis, donc s’en remettre exclusivement aux financements privés. N’est-ce pas paradoxal pour quelqu’un qui a lancé sa carrière sur ses années passées au Conservatoire National et sur le prix que celui-ci a décerné ?

Soyons sérieux, et regardons ailleurs. En Amérique, c’est formidable. Tout – la recherche, l’université, la vie culturelle – dépend de l’argent privé. Pour les gens très riches, c’est entièrement déduit des impôts.

Pourquoi un système fondé sur les désirs privés serait-il meilleur qu’un système fondé sur l’intérêt public ?

Vous voulez dire que le système américain a ses défauts ?

Un peu, oui.

Peut-être en a-t-il ; mais, croyez-moi, tout système a ses défauts.

« Ne me parlez plus du système français, enfin ! »

Sauf que, pour vous, le système français n’a que des défauts…

Ne me parlez plus du système français, enfin ! Regardez l’Allemagne. Là-bas, il y a le fédéralisme. Il y a les Länder qui subventionnent ce qu’ils veulent. Prenez Munich, par exemple…

Comme par hasard, vous choisissez un exemple hors norme, lié à la richesse de la Bavière.

Qu’importe ! Vous savez ce qu’ils claquent comme argent pour l’art ?

Ça ne répond pas à la question du rôle de l’État : la Bavière est une région très riche. Qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour la musique, c’est joyeux ; mais quid des autres Länder et de leurs habitants ?

Attendez, vous avez vu ce qu’ils en font, les Bavarois, de ce que vous appelez la richesse ? Le plus grand opéra du monde, trois orchestres symphoniques, des orchestres un peu partout… Tout ça est financé par la région ! C’est formidable, il me semble.

Alors, en France, on crée cinq nouveaux orchestres à Paris et on abandonne la Creuse ?

En France, puisque ça vous obsède, il y a beaucoup d’argent dépensé ; mais il est tellement mal dépensé ! C’est ça, le problème. Je suis découragé de voir les ministres de la Culture de tous bords se succéder. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Depuis Malraux, on n’a pas eu de vrai ministre de la Culture.

Depuis Malraux ? Ce n’était pas un passionné de musique…

… mais c’était Malraux ! Il y a eu aussi le jardinier… Comment s’appelait-il, déjà ? Ah, oui, Michel Guy [de 1974 à 1976, secrétaire d’État à la Culture car il était horticulteur, mort du Sida en 1990]. J’aimais bien aussi Frédéric [Mitterrand]. Il avait des défauts mais il était engagé. En dehors de cela, quelle collection de zéros ! et, grâce à eux, quelles nominations absurdes à l’opéra ou à la tête des grands orchestres ! C’est d’une absurdité totale et d’une grande méconnaissance.

Vous n’avez jamais eu de grand poste en France.

J’en suis bien content.

Ça ne vous a jamais tenté ?

J’ai failli en avoir un, une fois. On m’avait pressenti pour être professeur au Conservatoire national de Paris. Mais le responsable du recrutement a décidé que j’étais inaccessible : je dirigeais des orchestres, pensez ! En vrai, il ne m’avait pas posé la question. Bref, ne me parlez pas de ça, c’est moche. Et, le plus moche, c’est que ce n’est pas mieux aujourd’hui. Dommage.

Le Bösendorfer (Yamaha) offert à Philippe Entremont par la firme pour son anniversaire. Photo : Bertrand Ferrier.

« À côté de l’industrie du piano en Chine,

Renault, c’est de la bibine »

Les relations de pouvoir doivent être compliquées, avec des personnalités plus politiques que compétentes…

Écoutez, un jour, un directeur de grrrande scène vient me voir.

Qui ?

Je ne dirai pas son nom.

Un indice, au moins !

Il dirigeait le Châtelet.

On progresse.

Ce monsieur vient me voir à la fin d’un concert que je dirigeais. Vous savez ce qu’il m’a sorti ? « Ha ! Si nous avions, en France, un chef comme vous ! » Je crois qu’il était persuadé que j’étais Canadien… Voilà où on en est. Bien entendu, vous ne l’écrivez pas, hein !

Vous décidez ce qui est off.

Bon, marquez-le quand même. Ça pourra toujours être utile pour mon livre posthume.

Alors, avant le off, le on. Une presque-dernière-question : comment l’artiste qui vient de sortir un disque écoute-t-il son travail ? Quelle est la part de la satisfaction de la frustration, de…

Je sais que l’on peut toujours faire autrement. Je le souhaite. Sinon, on meurt. Comme disait Stravinsky, tout enregistrement est un cadavre. Moi, j’avance. Depuis, j’ai déjà gravé un autre disque, on peut le dire ? [Son attaché de presse approuve.] Ça s’est très bien passé. Je suis très content du résultat. Pourtant, il n’y a rien d’amusant à faire un disque. Cela exige de faire abstraction. Beaucoup. Il faut penser à l’œuvre. Surtout pas se dire : y a des micros. Là, on est foutus. Faut faire attention à ça.

La spécificité du studio joue-t-elle ?

Énormément. Je crois beaucoup à l’environnement. Y a des salles que j’aime bien, d’autres que je n’aime pas. Pas beaucoup, mais y en a. Et il y a quelques salles que je déteste. Par exemple une qui n’est pas loin de chez moi. On peut y aller à pied. Une fois que l’on est passé devant le palais de l’Élysée, il suffit de [censure]. Mais, non, ce n’est pas le théâtre des Champs-Élysées, très beau théâtre… sauf pour la musique. Moi, je n’aime pas les salles qui n’ont pas d’acoustique. C’est pour ça que des salles comme le Concertgebouw à Amsterdam, c’est merveilleux. Et les salles modernes, il y en a beaucoup d’excellentes.

Même en France ?

Vous savez que, dans ce pays, on a longtemps été victime de Mondial Moquette. Jusqu’à une période récente, ils ont souillé toutes les salles de France. C’était monstrueux ! En plus, certaines salles sont insauvables. Elles doivent avoir une vie et une âme. À Pékin, j’étais aux anges. Toutes les salles sont magnifiques. Imaginez que, en Chine, ils ont construit cent six opéras. Et des géants, attention ! C’est ça, la Chine. Moi, j’ai pris le nouveau train qui va de Shanghaï à Pékin. Y a 1273 km. À côté de leur train, notre TGV soi-disant merveilleux est un tortillard. Leur train est incroyable. On ne sent rien. Il est d’un confort ! J’ai demandé si cette ligne était une incongruité. On m’a répondu : « Non, nous en avons partout ! » Et ce n’est rien – c’est simple : ils ouvrent un aéroport par mois.

Donc l’avenir du transport et de la musique est en Chine ?

Il ne faut pas négliger ce pays. Ils sont très musiciens. J’ai été un des premiers à aller en Chine. C’est fou, ce qu’il s’est passé depuis. Quand vous irez en Chine, vous n’en croirez pas vos yeux. D’autant que ce sera le premier pays à se débarrasser de la pollution. Ils ont pris le problème à bras-le-corps. Du coup, quand j’étais à Shanghaï et à Pékin, il n’y avait aucune pollution. Ils y mettent les moyens. Il faut dire qu’ils sont riches.

Y compris pianistiquement ?

Vingt millions de Chinois jouent du piano. Par conséquent, faut fournir les pianos. Leurs usines de pianos, Renault, c’est de la bibine, à côté ! En plus, ils commencent à avoir de très bons orchestres et de très beaux luthiers – c’est essentiel d’avoir de beaux instruments !

En somme, la Chine vous redonne la confiance que vous n’avez plus dans la France.

Oh, on n’est pas encore morts, mais, culturellement, on s’en approche. Quand le journal télévisé d’une chaîne publique parle en pleurnichant de la succession du « plus grand artiste français »… on se fout du monde, non ? Quand on voit que le président de la République va à l’enterrement de ce Johnny Hallyday, je suis choqué. M. Macron n’y avait pas sa place. Comment peut-il saluer l’un des plus grands évadés fiscaux du pays ? C’est se foutre du monde. Tenter de manipuler un peuple de la sorte, c’est choquant. Et le pire, c’est que je paye ma redevance ! Ça me rend malade. Je préfère les États-Unis. Les gens savent se tenir. Et pourtant, ils ont des entertainers d’un talent plus notoire, quelque sympathique qu’ait pu être ce monsieur. Quand ils meurent, le président se tient à l’écart. Un peu de dignité, que diable ! Tenez, je vais vous le dire, pour conclure notre entretien – un président de la République française qui se comporte comme ça… ça me scandalise. Mieux : ça me dégoûte.

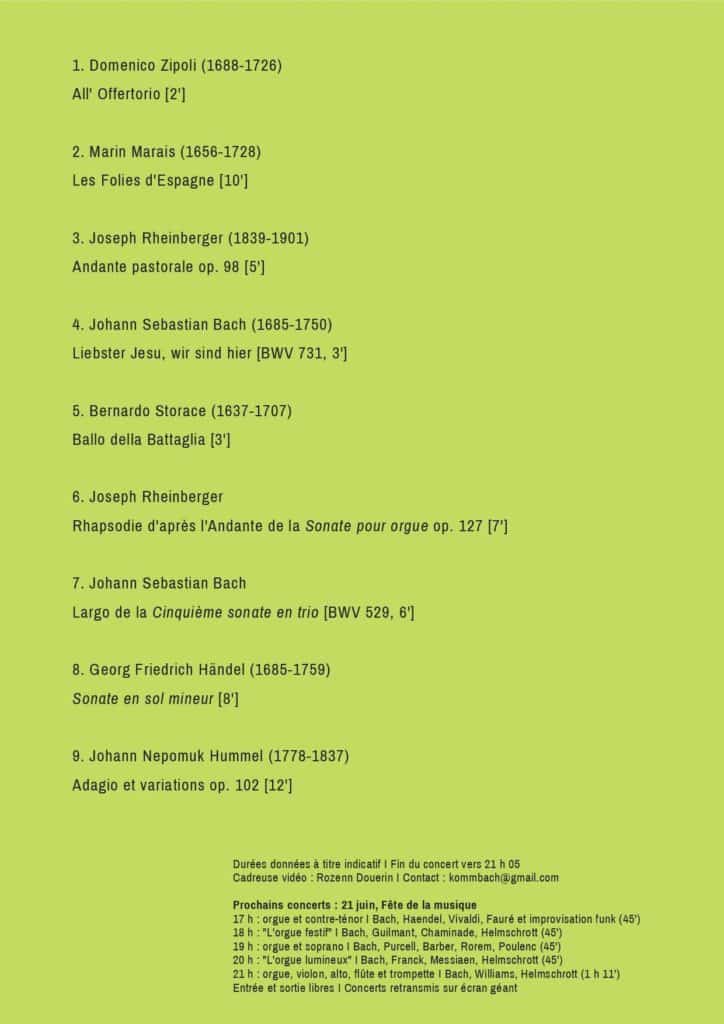

L’orgue ira hautbois

Ce samedi soir, duo exceptionnel ! Pour glaner les lauriers coupés, l’orgue de Saint-André de l’Europe, guidé par Valérie Capliez, l’organiste qui n’a pas peur du loup, part au bois en compagnie de l’anche double de Stella Yahya-Nascimbeni. Ces deux virtuoses et néanmoins grandes amies ont imaginé une promenade vivifiante pour orgue et hautbois dans des allées taillées entre 1650 et 1900. C’est poétique, c’est pêchu, c’est gratuit, c’est retransmis sur écran géant et, si on a de la chance de vous attirer dans cette forêt, gageons que nous nous remercierons mutuellement.

Rendez-vous en l’église Saint-André de l’Europe – 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg, Paris 8. Métros : Place de Clichy ou Europe. Connaître le programme : cliquer sur les images infra.

- Komm, Bach! – 12

- Programme du 18 mai 2019 – 1

- Programme du 18 mai 2019 – 2

Jann Halexander et Veronika Bulycheva, « Urgence de vous », Le nez rouge, 16 mai 2019

D’emblée, mettons de côté, enfin tâchons, la grossièreté de la vieille connasse qui n’a cessé de prendre des photos bruyantes pendant tout le spectacle. Double frustration :

- d’une part, ne pas pouvoir lui faire bouffer son putain d’appareil, et vice et versa, car ça fait mauvais genre quand on est invité ;

- d’autre part, ne pas pouvoir profiter pleinement du spectacle puisque clic toutes les deux secondes, puis vérification lumineuse, puis reclic, sauf quand ce parasite s’endort quelques minutes.

Du coup, sentant la chose autorisée, un certain sans-gêne fait frissonner des membres du clan des VIP – photos d’iPhone, conversations par courriel lorsque tel spectateur décroche, etc. Nous avions déjà regretté ces bruits photographiques lors d’un précédent concert de Jann ; l’on ne serait donc pas honnête en ne signalant pas la persistance de ces scories, donc en ne dénonçant pas la saleté d’une clichetonneuse installée au milieu du public, assez stupide et dégueulasse pour faire son p’tit boucan au détriment de la musique. (Précisons donc que toutes les photos illustrant cette notule ont été prises avant le spectacle ou pendant les saluts. C’est moins classe, mais un tout p’tit peu plus respectueux des autres.)

Voilà, ça, c’est ce que l’on va essayer de mettre de côté, même si ça dégoûte un tout p’tit brin, soyons euphémistique. Car ce qui compte, c’est le spectacle au double nom : « Urgence de vous » et « Du Gabon à la Russie ». Le premier titre, formidable, restera éminemment énigmatique. Le second, intrigant, raconte davantage cette rencontre entre un Français et une Française, en l’espèce des gens « d’origine », pas comme les ploucs qui ne sont pas vraiment nés quelque part – va-t’en faire un show sur le fait d’être né à Domont, une banlieue pas assez réputée pour traiter les filles de biatche dont la kechnè chlingue avant qu’on la pète comme un bouchon d’liège, pète comme un bouchon d’liège, pète comme un bouchon d’liège.

Concrètement, il s’agit de la rencontre entre deux chanteurs dont le terroir ne sent pas l’Hexagone mais qui, désormais, font partie de l’Hexagone. Surtout, il s’agit de la rencontre de chanteurs sachant chanter, écrire, composer et interroger ce rapport entre identité, nationalité, apparence et substantifique moelle. L’une des gens d’origine sent les matriochkas et « Kalinka » à plein nez : elle vient de la Russie au sens large, en dépit de sa tête de Michèle Bernard. L’autre mec d’origine porte lui aussi son AOC sur le visage : il a du gabonais dans ses racines et du myéné dans son bagage linguistique.

En présence de personnalités du spectacle parisien – parmi lesquelles on peut citer, pour vexer les autres, la chanteuse Tita Nzebi, qui vient de blinder le Café de la Danse version 500 spectateurs ; Gérald Dahan, la vedette-proprio de la salle-éclairagiste du soir ; Claudio Zaretti l’un des chanteurs les plus sympathiques à l’Ouest du Pecos ; Florence Conan, la co-chef de la Comédie Dalayrac –, c’est d’ailleurs le mulâtre qui ouvre le bal, sans tam-tam ni trompette mais en peignoir, ainsi qu’il le fit, plus dénudé, à l’Atelier du Verbe lorsqu’il y propulsa son spectacle autour de Pauline Julien. Veronika Bulycheva arrive peu après, avec valise et housse de guitare. Un blues russe (« Davaite pomoltchim ») pose alors la remarquable qualité de guitariste et de chanteuse de la femme venue de l’hyperfroid. À son piano, Jann Halexander tire de son expérience russe une chanson où « les chiens de Moscou avancent ensemble sans aboyer » si bien que, « parfois, on les retrouve noyés ». Aussitôt, Veronyka Bulycheva revendique, dans une chanson sur « la Russie, ma Russie », d’être « comme un cheval qui n’a jamais été dompté » (au point de prononcer, en bonne Française mais contre toute règle, le « p », liberté supplémentaire).

Quand le semi-Gabonais lui pose la question que, de coutume, on lui pose (« Mais y a des lampadaires, chez toi ? »), la Russe rétorque : « Y avait deux lampadaires. Y en a plus. En revanche, y a trois supermarchés ouverts en permanence pour vendre de l’alcool. » Pour les artistes, c’est l’occasion de saucissonner avec vodka et cornichons russes, qui sont aux cornichons français ce que la courgette est au haricot. Enhardi par le supposé alcool, Jann Halexander l’affirme a capella : il a le sexe faible et triste. Moins frontale, sa collègue évoque une fille en ces termes : « Que veut-elle, demoiselle / sous son ombrelle / alanguie, presque irréelle ? » Si elle veut l’amour et une famille, qu’elle dégage ! Jann Halexander passe à table pour « chercher l’anguille sous la roche » car « De la raison, moi, je décroche », tandis que la guitariste, façon harpe, enrichit l’accompagnement du piano. Cet esprit harpologique s’éclaire dans la chanson suivante où Veronyka Bulycheva évoque ces « jours où l’on voudrait être ailleurs » voire « être un arbre, une fleur ».

Loin d’être une simple bluette, la chanson évoque l’axe principal du spectacle – la double question de l’identité et de l’ailleurs. L’on apprécie ainsi le souci de problématiser cet échange de chansons et d’intertextes amusés, afin de dessiner une dynamique happant les spectateurs, qu’ils soient venus en connaissant l’un ou l’autre, voire ni l’un ni l’autre. Ainsi, d’intéressants quasi lapsus rythment le récital. Par exemple, quand Veronyka Bulycheva demande à Jann Halexander : « Depuis combien de temps n’es-tu pas retourné dans ton pays ? », le zozo répond : « Depuis 2002. » Sans même demander lequel de ses deux pays est mentionné par son interlocutrice. Alors, l’homme-au-peignoir, on est du Gabon ou de France ? Ha-ha ! Coincé !

Or, c’est précisément cette tension, cette fructueuse indécidabilité, cette identité non pas schizophrénique mais fluante qui anime l’échange entre les deux fredonneurs. Ainsi, Jann claque son dernier single, « C’était à Port-Gentil », en revendiquant que, même dans son terroir d’origine ou d’original, il « était ailleurs, ailleurs, errant jusqu’à l’oubli de [lui]-même » pour vivre et, les deux sont complémentaires, « rêver une autre vie ». Veronyka lui répond : « J’ai pas la tête d’une Russe, et pourtant je viens de l’Oural. Là-bas, il y a les montagnes. Comme mon visage, le paysage est un p’tit peu vallonné. En fait, les Français croient que je suis Russe ; les Russes, non. » Sous la facétie, affleure le questionnement sur la relativité et la subjectivité de l’identité.

- Relativité, car il y a sans doute aucun des degrés dans une assimilation à un concept national ou racial ;

- subjectivité, car toute attribution d’identité est liée au regard qui jauge, comme je peux paraître géant près d’un nain ou nain près d’un géant.

Sans jamais philosopher explicitement comme croit bon de le faire platement cette chronique, sous prétexte de donner à sentir ce qui se jouait sur la scène du Nez rouge ce soir-là, d’après nous, les artistes plongent leurs nombreux spectateurs dans une musique identitaire et contre-identitaire, c’est-à-dire une musique des mots cherchant une réponse au « Qui suis-je » tout en espérant ne la jamais dénicher. Pas un hasard si aussitôt débaroule la chanson du « Mulâtre », ce type « vaguement blanc, vaguement noir », qui vague « en marginal dans son village natal » jusqu’à en crever. En effet, dès lors que l’identité devient le cœur battant d’une vie, entre diastoles et systoles, tantôt un peu blanches, tantôt un peu noires, c’est la vie qui s’engage ici, de même qu’un artiste qui s’engage sur scène s’y réalise pleinement – on se souvient d’Anne Sylvestre racontant que, enfermée dans sa loge, elle gueulait à Bruno Coquatrix qui la sommait de gagner la scène de l’Olympia : « Je n’irai pas, je n’veux pas mourir ! »