Angelina Rud joue Galina Oustvolskaya, Centre Chostakovitch, 13 mai 2019

La musique a ceci de formidable, pour les ignorants, que plus on en connaît, moins on en connaît ; et il faut qu’Angelina Rud, pianiste, compositrice de musique électronique et actrice « de théâtre underground », munie de cheveux bleus et de lunettes rondes glissantes, mais surtout soutenue par l’Association internationale Dimitri Chostakovitch, quitte Prague pour Paris afin que nous apprenions l’existence de Galina Oustvolskaya (1919-2006), pourtant, semble-t-il, souvent jouée dans le petit cercle des amateurs de piano contemporain.

Le concert auquel nous assistons est la première de la « Tournée du centenaire », siècle qu’aurait eu la compositrice si on ne lui avait soufflé l’idée saugrenue de périr il y a treize ans. Dans son introduction pédagogique, la musicienne explique que la musique que nous allons entendre est « une énergie tendue dans chaque motif et chaque son ». Son propos est « de pousser dans ses retranchements les limites techniques de l’instrument ». Dans cette perspective, ni les nuances (« du quintuple piano au quintuple forte »), ni les clusters, ni les silences ne sont négligés – même si « Galina détestait être comparée avec Webern ». Dernier avertissement : « Cette musique exige que l’artiste donne toutes ses forces à l’art… l’auditeur aussi ! »

Ce soir, trois sonates sont au programme, les trois mêmes qu’un autre pianiste a choisies pour un autre récital-hommage « du centenaire ». La Troisième sonate (1952) est la première, j’me comprends. Elle s’ouvre sur un duo articulé autour d’une tierce ascendantes, mais le discours se cabre promptement, se fragmente, se troue de silences, d’accords et de dissonances revendicatives. Une suspension fondée sur la nuance et la répétition précède un nouveau duo technique qui s’enrichit de manière de fugue contant fleurette aux aigus – la première partie s’encanaillait de graves, je tente. Le retour au grave signe l’épuisement du motif, donc l’arrivée à main gauche d’un segment qu’habillent des accords au médium.

L’interlude doux, ponctué de graves sévères, précède le surgissement d’un nouveau motif que les deux mains se disputent en canon. L’artiste offre alors de jolis contrastes d’intensité. Un crescendo se sert d’une cellule qui, ravalant la notion de mélodie au rang de ringardise oubliée, privilégie percussion et hauteurs de notes. Les graves prennent le pouvoir sur les échos des aigus et des médiums avant que l’apaisement ne nimbe la partition. Le duo serein est perturbé par des accords et des dissonances hargneuses. Partant, un regain de tension vers l’aigu permet à la main gauche de réexposer le thème en octaves graves puissants. La séquence fa# – sol – fa – fa # grimpe vers l’aigu comme pour briser une sorte de linéarité impossible. Les soubresauts paraissent annoncer l’épuisement du propos quand des accords mezzo forte semblent, eux, démentir cette perspective. Pourtant, ils ne décolleront jamais, condamnant la sonate à s’achever, dans une sorte de quête d’une évanescente vérité musicale entre paix, tension, contrastes et indécidabilité.

Écrite trente-cinq ans plus tard, la Cinquième sonate (1987) s’annonce d’emblée plus percutante. Le goût de la compositrice pour les duos est même perturbée par le surgissement incessant d’accords… et de coups de poing. L’ensemble de l’ambitus du clavier est mis à contribution ; et Galina Oustvolskaya s’entend à exploiter, sur différentes échelles, un même motif comme la – si – do – la – sol – fa – ré – mi. Plus que par la notion de développement, la musique s’organise autour de la glissade d’un contenu liminaire, la déclinaison d’une entité, la modification dans un presque-identique. Cette duplication imparfaite vole en éclats sous les pulsions explosives qui secouent grave et médium avant de gagner l’aigu. Puis, déstabilisée par la rupture des accords dans le médium-grave, la violence se suspend, et ce silence se risque à être questionnement. Sans tarder, le poing gauche remet les pans durs à l’heure, ben voyons, aidé par son collègue droit pour des tenues ténues, et zou.

De la sorte, s’autodésignent comme structurants les processus de répétitions, suspensions fragiles, reprises délibérément trop longues afin de subsumer le choc de la percussion en créant un effet de saturation, de dilatation artistique, d’impossibilité du langage à se trouver une voix de sortie. Celle-ci chante néanmoins dans un duo marqué par des échos et des répétitions. La phase apaisée qui se faufile privilégie la monodie à droite, à peine commentée dans l’extrême grave. Des répétitions, des percussions parfois suspendues, agitent le propos. À leur tour, des clusters digitaux rompent cette esthétique. Itératifs et virulents, ils font résonner par contraste la note qui leur répond, puis se prolongent en s’absentant grâce à un usage maîtrisé de la pédale de sustain. Sac et ressac restant dans le bateau et autour de lui, un nouvel apaisement s’impose via la répétition d’une note par série de trois. La virulence en profite pour faire gober un duo par des clusters. Percussion et répétitions précipitent la composition jusqu’à l’attente du dernier JBOÏNG... qui ne viendra jamais.

Après deux sonates aux personnalités très distinctes, la Sixième sonate (1988), écrite seulement un an après la cinquième, peut intriguer : la compositrice aura-t-elle su derechef renouveler son langage ? L’interprète du soir, très inspirée par son dévouement à une musique qu’elle adore « depuis toute petite », décide d’affronter cette dernière pièce toujours avec partition mais sans ses lunettes qui glissent. D’emblée, on comprend pourquoi. De violentes percussions, partant du grave, vont maltraiter le clavier et auraient désarçonné la monture mal serrée. Ça balance pas mal, à Paris. Une monodie apparaît-elle ? Des clusters la chahutent, la charcutent, la happent. Jubilant de sa radicalité dégingandée, tagada, l’œuvre malaxe en profondeur l’idée d’impossibilité, de vanité, d’inaccessibilité de l’expression qui épuiserait toute expression. En dépit de l’énergie, le statisme chaperonne le propos. Les formes sont moins mouvantes que mourantes. Même les gammes descendantes se brisent ; et la chanson grave et grondante, qui explose dans les médiums, se suspend avant d’avoir affronté les aigus.

Coups de coudes (d’avant-bras, surtout) et clusters digitaux dialoguent, irrémédiablement, en rond. De nouveau, l’énoncé d’une quinte ascendante tente de galvaniser le propos – ou, au moins, de l’orienter. Lui aussi se brise, se renverse, se trouble : son premier écart hésite entre majeur et mineur. Une quinte descendante (mi bémol – ré bémol – do – si bémol – la) tente de glisser vers les ultragraves. Une suspension pianissimo désamorce la violence… avant que la chanson de la rage ne s’impose jusqu’à la mort du son, rejoignant ce questionnement muet sur le langage artistique, engagement total qui transmute, précisément, son insatisfaction en source d’expressivité et en raison d’être consubstantielle au créateur et, par contamination, à son passeur.

En conclusion, prétendre que l’on a été ému ou emballé par cette musique qui se revendique comme « sonate » serait tenter de nous faire passer pour plus cultivé, tolérant ou open que nous ne sommes ; mais il est certain que cette expérience musicale, en nous dévoilant d’autres manières de pétrir la pâte pianistique, tranche, à l’évidence, avec la joliesse parfois ennuyeuse de jolis concerts alignant les plus mignonnes Pièces lyriques d’Edvard Grieg. Que nous n’avons jamais ouïes en concert, et alors ? Disons que nous tentâmes une licence poétique, comme tant de clampins, nos frères.

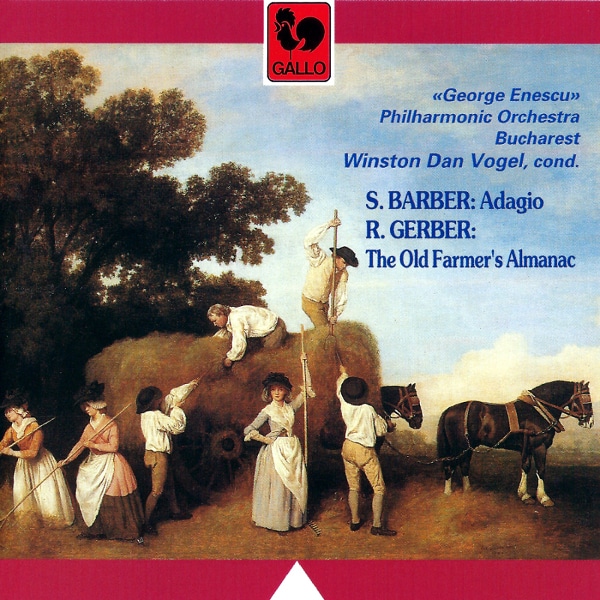

René Gerber, « The Old Farmer’s Almanac », VDE-Gallo

Troisième épisode dans notre découverte de l’œuvre orchestrale de René Gerber, après deux aperçus de sa musique de chambre, le disque du jour n’est pourtant pas 100 % gerbéristique. En effet, pour compléter le programme, l’Israélien new yorkais Winston Dan Vogel choisit presque curieusement de l’ouvrir par l’un des tubes – disons même des oléoducs – les plus massifs du vingtième siècle : l’Adagio de Samuel Barber (7’30).

L’Orchestre philharmonique de Bucarest s’y colle donc, avec la retenue sonore qui s’impose. Tout ne paraît pas ciselé – départs parfois étalés, justesse des violons parfois limite, etc. Néanmoins, on se laisse embarquer dans cette traversée en terre familière, enveloppés dans un son rond… en dépit de toux bruyantes dès la troisième minute (3′, 3’06, 3’32, etc.) rappelant qu’il s’agit d’un enregistrement de concert – il doit faire froid, à Bucarest, en décembre !

Évidemment, les 40′ du Old Farmer’s Almanac constituent le plat de résistance attendu avec gourmandise. René Gerber est familier de la forme ici utilisée, celle de la suite enchaînant quinze mouvements, entre moins d’une minute et plus de cinq. L’énergique introduction sollicite d’emblée un large panel de pupitres, mordant sur la musique populaire et le jazz soft alla Gershwin. Après un miniprélude, une forme ABA permet d’exploiter un thème simple et entraînant, idéal pour happer l’auditeur et le précipiter vers le Psaume solennel qui suit.

Les cors l’entonnent, tandis que les bois contrechantent. Les violons reprennent la main ; la clarinette a son p’tit solo. Une section intermédiaire fait méditer les vents ; puis le retour des cordes précède la brève réexposition du thème aux cuivres, repris par tous, selon cette forme ABA si chère à René Gerber… et si rassurante pour l’auditeur soucieux de variété, soit, mais aussi de lisibilité. La Marche remplit sa fonction avec sérieux et ce qu’il faut d’unissons, de percussions et même de passage central soft incluant flûtiau et clarinette, pour divertir plaisamment. Judy-Walk amuse tout autant grâce, notamment aux bois à l’honneur, mais aussi au combo cordes + cuivres qui assure le groove et la tension. Un bref passage central permet une respiration avant la réexposition du thème. La réitération des formules, en théorie lassante, ne pèse guère grâce notamment à :

- la qualité de l’orchestration,

- la simplicité assumée voire parfois quasi humoristique des thèmes,

- la brièveté des mouvements, et

- la pétillance – et hop – qui se dégage de ces pièces de genre.

La Berceuse fait dialoguer bois et violons dans la langueur et la répétitivité propres à cette forme. La Pastorale, brève virgule, sollicite le basson pour répondre aux cordes jouant les coucous. La courte intervention des cuivres n’empêche pas sa résolution tout en douceur. Le compositeur attire l’attention sur le mouvement suivant, inspiré par Summer is a-coming in, « premier canon de l’Histoire de la musique ». Les vents citent le thème sur un lit de pizzicati. Puis le motif inonde les bois, ponctué par les ping-pings (pardon d’être technique, mais le terme précis s’impose) du carillon. La modulation de 1’28 enrichit le discours, qui s’organise autour d’un rythme perpétuel assuré par les cordes. À 3’04, une dernière modulation décidée signale l’approche de la péroraison en decrescendo.

La Chanson du matin remet en selle cordes et piano ponctuel avec l’énergie que seuls les Américains des feuilletons télé à l’ancienne peuvent prétendre avoir au lever. Un soin particulier est apporté à la brève coda, qui conduit à la Cérémonie funéraire. Le hautbois survole trombone et cordes graves, ce qui conduit à des dissonances, rares dans cette suite donc d’autant plus notables (1’16). Le rythme obsessionnel, ce swing de l’enterrement, se prolonge jusqu’au passage central (2’29), plus apaisé y compris dans le chant des cors commenté par la flûte puis contrôlé par les cordes. L’inévitable retour du premier motif réinjecte la gravité nécessaire sans néanmoins sombrer dans le désespoir, puisque le mouvement s’évapore sur une tierce picarde.

Se profile alors la Danse campagnarde qui ne feint pas la finesse urbaine, au point que le thème de la trompette peine à se faire entendre derrière l’accompagnement. Un passage plus doux (0’43) ouvre la voie au motif naïf du hautbois, qu’interlude, popopo, le cor anglais. La forme ABA impose le retour du segment liminaire, dernier rayon avant l’Automne où, après une introduction courte, le compositeur « confie au violoncelle solo la mélodie qui fut jouée par l’orchestre du Titanic au moment du naufrage ». Les pizzicati des contrebasses assurent l’allant, par-delà la nostalgie du chant et des commentaires orchestraux qui accompagnent le solo… avec les accidents propres à certains concerts (dérapage du cor à 1’09).

Une seconde Danse campagnarde surgit sur l’air de « Savez-vous planter les choux ? », modulant sans cesse et s’agrémentant d’amusantes dissonances. Un bref interlude conduit à la réexposition du thème, assortie d’une petite coda. On retrouve ici une caractéristique de René Gerber, qui préfère très souvent triturer le matériau thématique et le décliner avec obstination, de pupitres en pupitres, de tonalité en tonalité, plutôt que de le développer, le varier, le déployer ou le métamorphoser. Cette fausse simplicité, car elle nécessite une maîtrise de l’orchestration et de la dynamique dans le statique, si si, fait écho, de la sorte, à la simplicité cliché de la ruralité telle que la stéréotypisent, et zou, les thèmes folklorisants et leurs nombreuses réexpositions.

Robin Adair, le tube irlandais (ou écossais, je suis pas là pour débattre) des années 1750, exploite avec gourmandise le caractère bucolique des bois que rejoignent bientôt, par petites touches, cor et cordes. Le choral « In dulci jubilo » donne son substrat au mouvement évoquant Noël, énoncé aux bois sur accompagnement de cordes. Des cloches sporadiques et un piano discret chantent l’avènement du Christ.

La Conclusion propose une synthèse de quelques thèmes évoqués précédemment. Elle est engagée par les percussions – timbale, cymbale, claves, caisse claire – et distribuée à différents pupitres de solistes. Cette forme rhapsodique et l’insertion d’une bonne dose de percussions pour lisser le tout est une double idée judicieuse, que couronne l’hymne américain. En somme, voici une promenade qui associe :

- simplicité formelle,

- variété des caractères,

- maîtrise de l’écriture orchestrale,

- unité de ton, ainsi que

- combinaison entre, d’une part, musique folklorisante ou programmatique et, d’autre part, musique savante.

Même si la réalisation pêche çà et là par des défauts intelligibles pour une double prise de concert, surtout sur une pièce très rarement donnée (euphémisme), le résultat se savoure avec intérêt, et le sourire aux lèvres – ce qui n’est certes un compliment de seconde zone que pour les snobs coincés, non mais.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour écouter l’album, c’est là.

Pour retrouver les notules autour de René Gerber, suivez l’hyperlien !

Café en écharpe

Joie de l’entre-deux-messes du dimanche matin : le café en terrasse. Avec une p’tite laine quand même, y a pas de mais en mai. (Absolument, la pub qui laisse croire que c’est Richard Cafés Kakao, c’est offert. La maison ne recule devant, euh, aucune paresse pour retoucher les photos.)

Aline Piboule et alii jouent Olivier Greif, Église évangélique Saint-Marcel, 10 mai 2019

Dix-neuf après la mort d’Olivier Greif, à quelques jours près, alors qu’une pluie sale teste la motivation des passants, l’association qui porte son nom et sa musique offre aux curieux et à ses membres un concert prestigieux en la très recherchée église évangélique Saint-Marcel (Paris 5), incluant un programme détaillé remis pour le prix d’une entrée gratuite. Nouvelle démonstration, pour les snobs qui persisteraient dans leur croyance méprisante, qu’un concert à entrée et sortie vraiment libres n’est certes pas, per se, un concert sans qualité ni sans ambition.

En effet, la première partie s’articule, déjà, autour de trois pièces d’une vingtaine de minutes chacune. Les Trois poèmes de Sri Chinmoy (1977), rappel de l’engagement du musicien dans la mouvance de ce gourou, associent la pianiste Aline Piboule et la soprano Isabelle Sengès. « I sing, I smile » chante et sourit car Tu souris sans cesse, Mère et Père éternels. Le piano y sert, avec modestie mais exigence, d’accompagnateur au chant vocalisant, qu’Isabelle Sengès investit avec chaleur. « O love me more » s’appuie sur un texte qui tourne en boucle façon mantra – autant que l’on s’y connaisse en mantra, donc pas des masses, des masses. Le grave y prédomine, charge pour le piano d’essayer d’animer cette matière sciemment tendue vers l’uniforme. La brève ouverture vers l’aigu s’évanouit dans des soli méditatifs du piano, avant que la cantatrice ne reprenne son travail sur le souffle et la tessiture.

Comme Jean-Jacques Goldman inventait pour la vedette de la Madeleine l’envie d’avoir envie, « Hope » évoque l’espoir d’espérer dans le délice sans fin qu’offre le Seigneur au Souffle Infini. Sur des harmonies évoquant des modes arabisants, Aline Piboule introduit la pièce avec la vigueur nécessaire pour éviter tout risque de cliché. Piano et voix se rejoignent à l’unisson, le compositeur exigeant un spectre lyrique spectaculairement large. Admettons-le, on ne parierait pas que l’anglais est la langue la plus familière à Isabelle Sengès – disons-le même : consonnes et voyelles heurtent souvent l’oreille de celui qui vaguement se croit parfois anglophone, comme pour ce « wizzzz my feeble mortality ». Saluons cependant l’engagement des interprètes, en dépit d’une partition aussi intéressante pour l’auditeur qu’exigeante pour les artistes, chanteuse en tête : à défaut d’une prononciation idoine, on est saisi par le souffle, l’ambitus et l’intensité mise dans la déclamation d’un texte guère palpitant ; et ce, jusqu’à la fin, entre médiums et graves, précédant le « Ommmm » conclusif.

La Dix-huitième sonate pour piano (1977), s’articule autour de trois poèmes de Li T’ai Po. Le premier mouvement chante à la fois ces « fleurs à fendre le cœur » et leur irrémédiable disparition « dans ces eaux qui coulent vers l’est ». Longuement, se déploie une errance méditative associant brusques clusters et mélopée plaintive. Le discours refuse la dramatisation narrative, au sens où il se complaît dans une stagnation entrecoupée de soubresauts. Cette manière de transe refuse une dynamique linéaire, en dépit d’inflexions harmoniques qui captent l’oreille, imposant une écoute attentive, empêchant l’auditeur d’anticiper l’évolution de la musique, le captant, donc, dans ses rêts intrigants.

Le deuxième mouvement célèbre une fête donnée sur les bords d’un fleuve, avec musique et libations. Sur un tempo plus dynamique, un duo assume des sonorités sinisantes puis s’enrichit d’harmonisations fouillées, investissant l’ensemble du clavier. Aline Piboule tâche d’en rendre la cohérence sans en gommer les contrastes sporadiques. Surtout, elle rend l’aspect festif de l’évocation en faisant chanter la partition, en dépit de difficultés techniques dont témoignent d’incessants croisements de mains. La lisibilité de l’interprétation est remarquable, même quand le propos s’organise selon trois axes : à la voix centrale répondent alternativement l’aigu puis le grave, chacun ayant tour à tour le lead. Débaroule enfin un passage percussif, préparant l’accélération virtuose et virulente qui sert de péroraison.

Le troisième mouvement convoque ce moment où l’on « abaisse le rideau de cristal » pour « fixe[r] la lune à travers l’automne dégagé », et pourquoi pas ? Paisiblement, les deux mains, en écho l’une de l’autre, explorent un même motif. Une promenade obsessionnelle semble chercher la clef du mystère thématique énoncé d’emblée. La gravité du propos n’exclut pas une embardée autour de l’extrême aigu, qu’éclaire la tentation du majeur (le mode, pas le doigts – que c’est drôle, oui, mais pas pu m’empêcher à la relecture), comme si le ré mineur cédait devant l’attraction du Fa. Portée par une exécution inspirée, cette sonate séduit tant dans ses inventifs effets de ressassement que dans ses propositions plus enlevées. Une belle mise en appétit pour la suite, copieuse, du programme.

La première partie s’achève sur l’étrange Petite messe noire (1980), pour piano, alto (le gros violon) et soprano. Le principe : cinq mouvements et demi, moments-clefs de la messe, associent l’énoncé d’un thème grégorien, sur une pédale aiguë d’alto, à un negro spiritual dont le rapport avec l’hymne précédente est, pour l’ignorant, souvent énigmatique. Ainsi, sur la seconde partie, alors que l’alto contrechante, la voix invite à suivre « the drinkin’ gourd » pour accéder à la liberté ; et « Hush you bye, don’t you cry » répond au bout de Gloria.

Faute d’explication, on se laisse intriguer par la musique car, outre l’effet de collage inattendu, elle fonctionne comme une leçon d’harmonisation et d’accompagnement. Par exemple, dans le deuxième mouvement, l’alto entre en solo puis s’évanouit sur des harmoniques qui, en doubles cordes, reviendront sertir la voix. De superbes trouvailles d’habillage galvanisent le « Go down, Moses » qui suit le minicredo, alors que la voix est poussée par le compositeur dans ses retranchements aigus fortissimi, et qu’une superbe coda emballe l’affaire. Pour l’après-Sanctus, le « Not a word » prépare le Crucifixus ; l’alto y relance le discours sur une base humble du piano, qui assure le tuilage vers l’Agnus.

Ainsi, l’écriture révèle et sa maîtrise, et sa richesse, et sa profondeur – harmonisation, spectre pianistique et marches chromatiques ravissent l’oreille. Certes, autant que concerné nous sommes, la prestation d’Isabelle Sengès laisse partagé : la voix est superbe, son amplitude est impressionnante, les intentions s’appuient sur une technique très sûre, mais l’artiste ne semble à l’aise ni dans le gospel (si le sérieux choisi pour swinguer ces musiques se peut discuter, l’anglais, lui, pêche vraiment – oh, cet exotique et hélas très récurrent « Not a word »…), ni dans le grégorien (ce « Crucifixus » chanté comme du Wagner donne plus envie de l’entendre dans des lieder, en effet…). Musicalement, vocalement, c’est très beau ; toutefois, avec la fatuité du pseudocritique, l’on se dit parfois que moins beau, ça l’aurait été davantage – j’me comprends presque. Le tout, appuyé sur cette tension interprétative, forme un joli moment intrigant, porté par l’accompagnement toujours juste d’Aline Piboule et l’énergie de Laurent Camatte, dont la sonorité polymorphe séduit. Au point que cette première partie d’une heure, intelligemment réagencée au dernier moment, passe avec célérité et plaisirs.

Après la mi-temps, En rêve (1979) associe pour 4′ Anne-Élise Thouvenin, pilier de l’association Olivier Greif et éditrice de maintes pièces du compositeur, et Aline Piboule. Ainsi que le laisse imaginer le titre, l’œuvre creuse une veine méditative. Vite mis en valeur, le grave du violoncelle s’explore par des glissendi en doubles cordes vers l’abyssal. À cette caractéristique se heurte, et c’est heureux, l’explosion de pizzicati qui rappelle le contraste entre mélopée et clusters de la sonate pour piano ouïe plus tôt. Le piano, partenaire de choix, dessine alors à main droite une ligne que floutent les mutations à main gauche. La pièce se dirige vers un decrescendo très greifien, scellé par un pizz qui ne l’est pas moins. Une page brève, mais certes pas négligeable.

Dernière composition au programme, l’ample Sonate pour deux violoncelles « La Bataille d’Agincourt » (1996), l’opus 308 d’une durée dépassant la demi-heure, pour laquelle Diana Ligeti rejoint Anne-Élise Thouvenin. La pièce, en quatre mouvements, s’ouvre sur un « Molto lento, quasi cadenza ». Tout commence par des effets d’écho entre les deux compères à quatre cordes ; mais cet échange se dissipe vite au profit de la confrontation – une confrontation qui s’inscrit plus dans une intensité d’échange que dans la multiplication des notes. La verve des voisins de scène les pousse à s’affronter à coups de motifs similaires qu’ils tentent de s’approprier – les musiciennes veillent sans cesse à se bien synchroniser pour rendre justice de la partition. Diana Ligeti brille par sa vigueur et son expressivité ; Anne-Élise Thouvenin se concentre sur une rigueur plus intérieure, et cette complémentarité sied à l’intérêt de l’auditeur, surtout quand les artistes reprennent leurs échanges courtois où la parole de l’une complémente celle de l’autre. Incapables de s’en empêcher, les violoncelles repartent au fight, trouvant des accents dignes de Chostakovitch… en 1996 (nous sommes d’ailleurs présents grâce au courriel publicitaire lancé en ce sens par Emmanuel Utwiller, le patron de l’Association Chostakovitch). Un moriendo alla Greif finit de dissiper ce premier volet captivant.

Deuxième mouvement, la « Chaconne- Vivo » embraye sur un échange de pizzicati, prélude vigoureux à un combat coll’arco ponctué de pizz. Ces modes d’expression s’articulent au long du mouvement : le violoncelle 1, avec archet, défie le violoncelle 2, en pizz quasi jazzy ; puis 1 et 2 échangent avec vivacité ; puis un duo en harmoniques précède les tremblements du 1 avec archet, une dégringolade en pizz, une bataille avec archets jusqu’au pizz conclusif, comme dans En rêve. Tout cela est supérieurement écrit et interprété avec le cœur qu’il faut.

Troisième mouvement, « Shtil, di nacht is ojgesternt [Silence, la nuit est peuplée d’étoiles] – Tempo di sarabanda » insère un « hommage aux victimes de l’Holocauste » dans la sonate, et l’on sait combien Olivier Greif est lié de manière indélébile à la souffrance d’Auschwitz. Un échange d’arpèges en pizz ouvre la voie à une mélopée que les partenaires s’échangent. Le refrain des arpèges sévit et se subsume dans un dialogue triste, animé par trois caractéristiques ici habilement maniées : le vibrato, les nuances et les différentes attaques. Le refrain des arpèges passé, des effets d’imitation dans l’aigu égrènent manière de mélodie hébraïque, que conclut le refrain pizzicaté (je tente).

Pour le dernier mouvement, Olivier Greif a préservé le « Rondeau de la Belle dame sans merci [la mort, donc] » sur un « tempo si sicilienne ». Au premier violoncelle, le thème, à l’ancienne comme une moutarde, joue à pleine du charme des contretemps permis par le ternaire, alors que le second violoncelle assure une motorique virtuose. Le développement du thème au violoncelle 1 est poussé par le violoncelle 2, d’abord en pizz puis, follement, coll’arco. Le premier violoncelle s’impose avant que le second ne contraste grâce à des pizz surpuissants. Trêve illusoire, une sorte de suspension apaisée dans les graves précède une association entre thème au 1 et harmoniques d’accompagnement au 2. Le motif principal est alors objet d’échanges d’abord grondants, puis balayant le spectre de ces instruments formidables, les deux complices échangeant et la parole et l’accompagnement. C’est vif, c’est musical, c’est beau car la partition et les sonorités sont aussi riches que variées, et c’est exécuté avec panache.

De quoi oublier la grossièreté du vieux qui nous jouxte, respire le plus fort qu’il peut quand il s’ennuie, tape sur ses cuisses quand ça swingue et croit, comme la connasse chic devant moi qui déplace sa chaise pour se mettre dans l’allée et permettre à son époux de se mettre en travers, donc de gâcher la vue des clampins respectueux de l’agencement de ce lieu de culte, que je vais applaudir moins fort aux saluts parce que cela leur chaut – sombres imbéciles. Bien loin de la vulgarité propre au comportement de tant de gens bien, cette sonate brillante, diverse, prenante, est une conclusion à l’image d’une soirée revigorante et chaleureuse qui, à travers cinq exemples de grande musique, a donné raison aux nombreux foufous peut-être chagrinés mais pas impressionnés par la chanson déprimante de la pluie.

La nouvelle tétralogie en concert (4/4)

C’était un pari foufou :

- quatre récitals avec guitare,

- quatre mardis consécutifs,

- sur quatre thèmes distincts,

- animés par quarante-quatre chansons toutes différentes,

- avec quatre invités pour éclairer les concerts d’une sonorité alternative or somethin’,

- le tout afin de tester le concept et de promouvoir le projet d’album de 44 chansons avec piano, auquel vous pouvez contribuer en cliquant ici.

Pour conclure l’aventure, ce 7 mai, le quatrième épisode a commencé de la sorte.

L’objectif était moins de parler du chanteur que de ce que l’on voit dans un miroir, comme dans une noix, de préférence quand le chanteur est fermé – sinon, on mange le tout sans traîner, et puis bonsoir. Voici, donc, une capture d’écran de Monsieur Ferrier.

Dans le miroir, on voit des visages, des figures. Mais l’on voit aussi des défauts. Les siens, parfois. Et, curieusement, souvent, ceux des autres. Occasion rêvée pour avouer une phobie carrément choquante – et pourtant source du premier inédit de la soirée.

Ne mentons pas : dans le miroir, on voit aussi tout ce que l’on n’est pas. Ce qui peut faire beaucoup, selon la lucidité des individus, et paraître plus ou moins désirable, selon leurs polarités. Le sujet n’a certes pas été escamoté pour cette dernière au Dalayrac !

Manière de fêter ce quatrième volet, il a été invité un musicien-pas-chanteur, histoire de contraster avec les prestations parolées, si si, de Jean Dubois, Claudio Zaretti et Jann Halexander. Pierre-Marie Bonafos, virtuose du sax et jazzman d’excellence, a accepté de se chauffer en direct (il sera sur les disques à venir !). Son souffle et son son, et hop, nous ont propulsés loin, loin, comme dans un film américain.

Comme le rappelle la présence de Pierre-Marie, dans le miroir flottent une identité d’apparence faute d’être d’apparat, et la présence de ceux qui ne sont pas sur la photo mais vous permettent d’être sur l’image. Et, heureusement, la chanson est un tantinet plus claire que ce blablabla fuligineux.

La vérité, la voilà : le miroir ne nous renvoie que ce que nous acceptons de voir. Un récital de chansons dans le miroir doit donc accepter d’évoquer ce que nous feignons de ne surtout pas être, par exemple par peur de laisser du jeu au hasard.

Hélas, le miroir a aussi ses vérités, en deux mots, qu’il assène sans ménagement. Il nous renvoie à ce que nous sommes, aimerions être, n’aimerions pas, ne sommes pas. Il nous rabougrit à notre échelle – c’était le sujet, amené avec une légèreté de chantilly industrielle, reconnaissons-le.

C’est un tournant du spectacle, le twist final. Ce moment où le miroir devient poétique ou, du moins, intérieur. Très intérieur. Trop intérieur ? Incontestablement. Résultat, on finit par s’en encolérer.

Plus qu’à remédier à un problème structurel…

… et il est temps d’offrir un second bis qui fait zizir. Merci à tous les spectateurs, aux curieux qui feuillettent les vidéos, et à ceux qui soutiennent le projet d’enregistrement sur la page dédiée. Bons miroirs à chacun. Restons-y, toujours, les plus beaux (au moins).

Mario Daniel Villagra, « Arnaldo Calveyra tras sus huellas », Maison de l’Amérique latine, 6 mai 2019

C’est un hommage, c’est même une double prolongation : celle, bénigne, d’une amitié nouée à Henri-IV avec une voisine de cours d’espagnol résolument singulière, qui s’avéra être la fille d’un poète argentin ; et celle, profonde, d’un poète-étudiant argentin, émigré à Paris pour y étudier, demeuré à Paris pour éviter la dictature (même quand fut évoquée, lors du débat, la raison de cette émigration argentine persistante dans les années 1970, nul n’aborda le sujet politique, il est des tabous polis qu’il paraît encore bienséant de ne point convoquer), et devenu un illustre inconnu dans sa terre d’adoption.

- Arnaldo Calveyra est illustre car il s’illustra en Argentine mais fut itou publié par Gallimard (un peu) et Actes Sud (deux fois plus), excusez du peu. À sa mort, en 2015, le cimetière parisien résonnait de piano en live, et une Académicienne prononçait son éloge devant une assemblée fournie et recueillie – on tape pas dans le poète lambda. Aujourd’hui, nous assure-t-on, le monsieur est reconnu comme un chef de file par de nouveaux poètes de son pays.

- Pourtant, et ce n’est pas une insulte d’inculte, Arnaldo Calveyra demeure inconnu. En effet, son œuvre reste peu pratiquée dans le petit Hexagone franco-français – et peu y fait qu’elle ait été adoubée par des compatriotes vedettes comme Julio Cortázar, ou des écrivains stars de la traduction comme la toujours profonde Silvia Baron Supervielle. Aussi le réalisateur Mario Daniel Villagra fut-il été mandaté, pour la troisième fois, par la province d’Entre Ríos, sur les traces d’un écrivain à la fois marquant et évanescent.

Ce lundi soir, dans la prestigieuse Maison de l’Amérique latine, luxueusement sise dans les beaux quartiers parisiens, le film issu de cette commande est projeté pour la première fois en France – non sans être précédé de vin et de tortillas, avec une simplicité bienveillante, ce qui est une façon toujours agréable de recevoir familiers de longue date, authentiques curieux et gens entre-deux-mers. Preuve de l’écho toujours puissant de ce poète, l’auditorium est bondé de grandes figures et de petites silhouettes, de cheveux clairsemés ou argentés et de jeunes-à-portable, tous pressés de découvrir à quelle sauce le mystère A.C. fut croqué.

Or, la problématique est, révérence parler, moins Arnaldo Calveyra que les traces par lui laissées (« sus huellas »). Si « l’aube donne sa couleur aux choses », que reste-t-il quand la nuit est advenue… surtout quand le gaillard conseillait de ne jamais oublier d’être « à plusieurs endroits à la fois » ? Sorte de métaphysicien quantique, il affirmait même voir sa province argentine depuis une fenêtre du cinquième arrondissement parisien. Pas pour jouer à l’évaporé : plutôt parce que la vue n’est pas la vision, comme la langue n’est pas le langage – au cas où pas clair, expliquons, quitte à paraître fat, que la langue est métaréflexive, elle peut réfléchir sur elle-même, alors que le langage en est incapable, ainsi que le démontre le langage mathématique. Dans cette perspective, il est certain que le film tâche d’aider à imaginer moins un poète qu’une figure de l’insaisissable.

Aussi se dérepère-t-on. À la poursuite du fugitif Arnaldo, l’on voyage donc dans Paris, au ras des tables des bistros, rue Cujas (cinquième arrondissement), rue Broca (quinzième), rue Charles Fourier (13), et le 17 rue Pascal (cinquième). En quête d’indices de familiers, l’on passe de la parole de son épouse, l’universitaire Monique Tur, à celle de ses enfants, Eva et Beltrán. Pour approfondir sa personnalité, l’on passe de l’évocation de Carlos Mastronardi au grand Julio, en évitant Peter Brook – par désir de concentrer le poète sur sa poésie, peut-être.

Soucieux de ne négliger aucune piste, en dépit du bref format que constituent les 40′ réglementaires, on oscille entre les entretiens avec ceux qui l’ont connu, ceux qui l’ont fréquenté, ceux qui ont travaillé avec lui. Tous les témoins sont formels et postulent que, à la fois, Arnaldo Calveyra était poète et homme, écrivain et papa, inventif manipulateur de langage et être humain ; partant, tous admettent que, par le fait même, il était là et à-côté, vivant par exemple en France et en Argentine simultanément (« il vivait dans la poésie », synthétise Silvia Baron Supervielle, « et ne parlait ni l’espagnol d’Argentine, ni l’espagnol d’Espagne »). Comme on n’est pas flic, ça nous plaît bien, comme idée.

Entre les fleuves de la vie, comme sa province d’origine, l’homme est dépeint à l’aide de différents langages, médiatiques – une dédicace pour Stella, l’évocation d’une rue qui porte son nom, un document audio, un paysage, un ciel, un larmoiement de bandonéon – et sémiotiques – l’espagnol et le français, le direct et l’écrit, l’évoqué et le lu. Le spectateur sait gré au cinéaste de lui jeter aux yeux et aux esgourdes autant des platitudes saisissantes, tellement hispaniques (« Arnaldo era la poesía misma él mismo »), que des fulgurances auctoriales comme :

- « Ne jouions-nous pas au football pour ne pas nous entretuer ? »

- Ou : « Entre la position d’un gardien et celle, assise, d’un écrivain, il n’y a pas grande différence. Juste quelques centimètres. »

- Ou : « Enseguida de la infancia, hay morir. » (Juste après l’enfance, il y a : mourir.)

- Ou : « Au début et à la fin de la phrase, la même sensation d’impuissance. Ne l’oublie pas. »

- Ou, comme par suite : « Del poder del olvido, no te olvides. » (Le pouvoir de l’oubli, ne l’oublie pas.)

En effet, au cœur de l’écriture et de la quête de traces, il y a l’oubli. L’effacement. L’insaisissable. La fugacité, cette seule éternité humaine. Si un documentaire sur un écrivain, même réalisé par une équipe admettant s’être constituée autour d’une opportunité sans rien connaître de l’homme ni de l’écrivain (apparemment, c’est pas toujours un défaut), si un documentaire sur un écrivain, notulais-je ce tout tantôt en espérant la pertinence de cette supputation, popopo, doit, avant tout, être un apéritif vivant visant, et hop, au sens latin du terme, à donner envie de consommer les plats du mitron qu’il met en avant, celui-ci, ma foi, est tout à fait réussi.

Dimitri Tchesnokov et Orlando Bass jouent Igor Shamo, Centre Chostakovitch, 6 mai 2019

Au fin fond – mais quel fin fond, mazette – d’un magnifique immeuble de la rue des Saints-Pères, un compositeur quasi inconnu par chez nous était à l’honneur, ce lundi 6 mai. En effet, 37 ans après sa mort, Igor Shamo continue de traverser ses déserts (c’est d’un fin, bref). Disons même qu’il reprend chaque jour deux déserts.

- En Ukraine, le médecin-compositeur juif est présenté comme une vedette pour son hymne « Comment ne pourrais-je t’aimer, mon cher Kiev ? », diffusé tous les jours par cloches interposées sur la célèbre grand-place locale – donc sa musique sérieuse, hormis quelques pièces pour piano, n’est guère diffusée. « Il est réduit au rôle d’un Michel Legrand », explicite son zélote – effectivement, pour qui, comme nous, n’a aucune inclination envers feue cette vedette, le pauvre.

- Ailleurs, sa musique est sporadiquement jouée mais rarement éditée, et il fallait l’hybris d’un autre Ukrainien, Dimitri Tchesnokov, soutenu par deux sponsors anonymes, pour enregistrer l’intégrale de l’œuvre pour piano en trois disques, captés en neuf séances d’enregistrement – fallait pas traîner.

Dimitri Tchesnokov a débarqué au CRR de Boulogne-Billancourt à quinze ans, pour y étudier piano et composition. Son atavisme et une amie l’ont poussé à découvrir de nombreux compositeurs ukrainiens, même si « ce n’est pas vendeur », souligne-t-il : « Les organisateurs vous demandent du Liszt, du Chopin, du Schubert, et même du Brahms – mais Brahms, il paraît que je ne sais pas le jouer, bref. C’est dommage parce que, même si c’est un peu moins connu que Les quatre saisons, les auditeurs qui découvrent Igor Shamo trouvent ça magnifique. » De sorte que, bien qu’il ait abandonné sa carrière de pianiste, celui qui se présente désormais comme « explorateur du piano » et compositeur, formé notamment par la vedette du néo-tonal Guillaume Connesson, est revenu à son instrument pour graver cette intégrale qu’il a lui-même recomposée au cours de longues recherches.

Dans le cadre feutré et lumineux du prestigieux Centre Chostakovitch, ce concert pédagogique (le musicien raconte le compositeur ou sa redécouverte entre chaque série de morceaux) s’ouvre par des extraits des Tableaux de peintres russes, publiés « grâce à des relations bien placées » chez Gérard Billaudot après des négociations que l’on devine avoir été âpres.

- « Troïka », raconte la course de ce carrosse dans la neige. Vitesse, percussion et suspension dans les aigus animent une course joliment troussée.

- « Soir d’été » oscille entre Debussy et, dans certaines teintes du développement, un p’tit côté Moussorgski, par ses harmonies ou ses citations, qui fait écho au titre du recueil (écoutez l’évocation des « Promenades » des Tableaux, à peine déformée, à 1’34). Il contraste avec la pièce précédente en privilégiant l’envoûtement et l’intériorisation au déferlement digital.

- « Volodymyrka » évoque la route empruntée par les forçats vers les « travaux » qui les attendent. Il esquisse une procession funèbre qu’animent deux grands axes :

- un système d’écho où, tour à tour, main droite et main gauche prennent le lead, et

- une série de crescendi – decrescendi qui captent l’oreille en dépit d’un quasi statisme planant, rendant l’aspect obsessionnel, méditatif, infernal de l’enfermement dans le grand froid et la torture.

Orlando Bass s’empare alors du clavier. Lui aussi musicien complet (pianiste et claveciniste, soliste et accompagnateur, compositeur et improvisateur), il a joué le rôle de directeur artistique lors de l’enregistrement de l’intégrale Shamo. Alors qu’il a joué l’intégrale des Douze préludes dans un prestigieux conservatoire parisien, il en choisit quatre pour mettre en appétit les néophytes.

- Le septième prélude séduit par l’association entre des harmonies ravélo-debussystes et un jeu délicat qui, sans mièvrerie, sait laisser sa place à la respiration.

- Le quatrième prélude propose un prologue énigmatique avant de développer une mélancolie en mi mineur, tentée par le do dièse. Quelques jolies modulations s’irisent de tensions, de nuances et de brusques contrastes rendus avec talent.

- Le dixième prélude permet aux dix saucisses de s’agiter. Syncopes, octaves et énergie animent une partition pleine et virtuose.

- Le onzième prélude poursuit cette veine : traits très (ha-ha) techniques, effets de répétition, percussions, contrastes et nuances stimulent l’oreille en complétant les trouvailles harmoniques par un sens dramatique bienvenu.

Après avoir rappelé que le travail d’Igor Shamo couvrait un spectre pour le moins large (musique de divertissement, de théâtre, de film ; opéra « avec rien qu’un chœur, pas d’instruments » ; pièces instrumentales…), Dimitri Tchesnokov insiste sur la particularité métissée de cette œuvre, qui réunit :

- un tiers de musique non localisée ;

- un tiers de musique spécifique à l’Ukraine (dont la « Suite ukrainienne » et les Pensées de Taras Chevtchenko, poète dont le square-hommage est situé à quelques hectomètres du centre Chostakovitch) ;

- et un tiers de musique inspirée des pays voisins, dont l’Azerbaïdjan, la Pologne, la Tchéquie et même, oh, la Russie.

La pièce alors exécutée (« Mes pensées, mes pensées ») est inspirée par l’Histoire de l’Ukraine via la suite sur les pensées de Chevtchenko. Les non-connaisseurs dont nous sommes recevront sans cette médiation référentielle un prélude résolument méditatif. Peu à peu, un motif s’impose, persiste et se déploie sur l’ensemble du clavier (fa# – si – la – si – la – sol-si – fa#). Alors que le discours semble s’évanouir dans les aigus, le retour des graves et des médiums souligne une construction plus sereine et carrée, trahissant la maîtrise d’écriture d’Igor Shamo et sa science pianistique.

À Orlando Bass revient alors d’affronter la redoutable Toccata, jouée par cœur. Un motif récurrent s’y déplie avec dynamisme. Selon l’idiome pianistique d’Igor Shamo, percussions et contrastes permettent à cette proposition de dépasser la seule virtuosité exigée par le stéréotype de la toccata. On y apprécie de surcroît trois éléments :

- l’insertion de perspectives à contretemps swing, presque jazzy ;

- la présence de passages plus doux, qui préparent la péroraison et ouvrent le langage musical à d’autres perspectives ;

- l’extraordinaire interprétation d’Orlando Bass. En effet, une fois de plus, le vingtenaire se joue des difficultés techniques au point de les masquer sous la musicalité qu’il parvient à révéler, en dépit des exigences hérissant la partition.

En bis, le fomenteur – en un mot – du récital propose un Prélude en Mi qu’il renomme, tout complexe bu, « Kiev du soir », car « ça me rappelle exactement le Kiev nocturne que j’ai connu », ce qui paraît une excellente raison. L’auditeur y goûtera deux caractéristiques qui ressortent de plusieurs partitions entendues ce soir :

- le goût d’Igor Shamo pour le développement stable d’un propos toujours reconnaissable ;

- sa capacité à le rendre captivant par une harmonie aussi savante que riche et variée.

En conclusion, cette découverte d’Igor Shamo fait résonner avec force la présentation de Dimitri Tchesnokov.

Comme je dis pour le concours que j’organise environ tous les ans : « Ceci n’est pas de la musique contemporaine, c’est de la musique moderne. » D’ailleurs, c’est le seul reproche que j’ai entendu contre la musique d’Igor Shamo, à part le fait qu’elle n’est pas très connue, à propos d’une pièce écrite en 1960 : « On dirait pas que ç’a été écrit à cette époque ».

Sans doute est-ce une partie du charme a-temporel de cette œuvre que l’on écoute, en effet, avec autant de plaisir que d’intérêt.

Pour écouter le disque en intégrale, c’est ici.

Pour acheter le triple disque dès 19 €, c’est là.

Pour adhérer au Centre Chostakovitch, voici l’hyperlien.

Dans le miroir, une dernière fois

Fin de la Nouvelle tétralogie ce mardi. Parfois, la fin, c’est joyeux, surtout quand y a des gens sympa pour vivre ça. Ce coup-ci, je vais me mirer dans le miroir pour, comme un escargot et Vincent Baguian, vérifier si j’y ai laissé une trace. Au moins un invité de luxe viendra nous soutenir, vous et moi, sur ce chemin de joie : Pierre-Marie Bonafos, virtuose et jazzman, sera là pour souquer ferme dans ce monde de chansons, swinguer les conventions et pulser l’attendu.

Peut-être Pierre-Marie ne sera–t-il pas le seul invité. Sauront ceux qui seront là à 19 h 30 ! On compte sur vous, surtout si ça vous fait kiffer de partager de la chanson avec du texte et de la musique dedans – sinon, mon Dieu, vivez heureux sans, ce sera aussi mieux. Promis. Dans le cas contraire, merci, simplement, d’être bientôt là.

Réserver pour le concert, c’est ici.

Soutenir le projet de disque, c’est bien utile et c’est là.

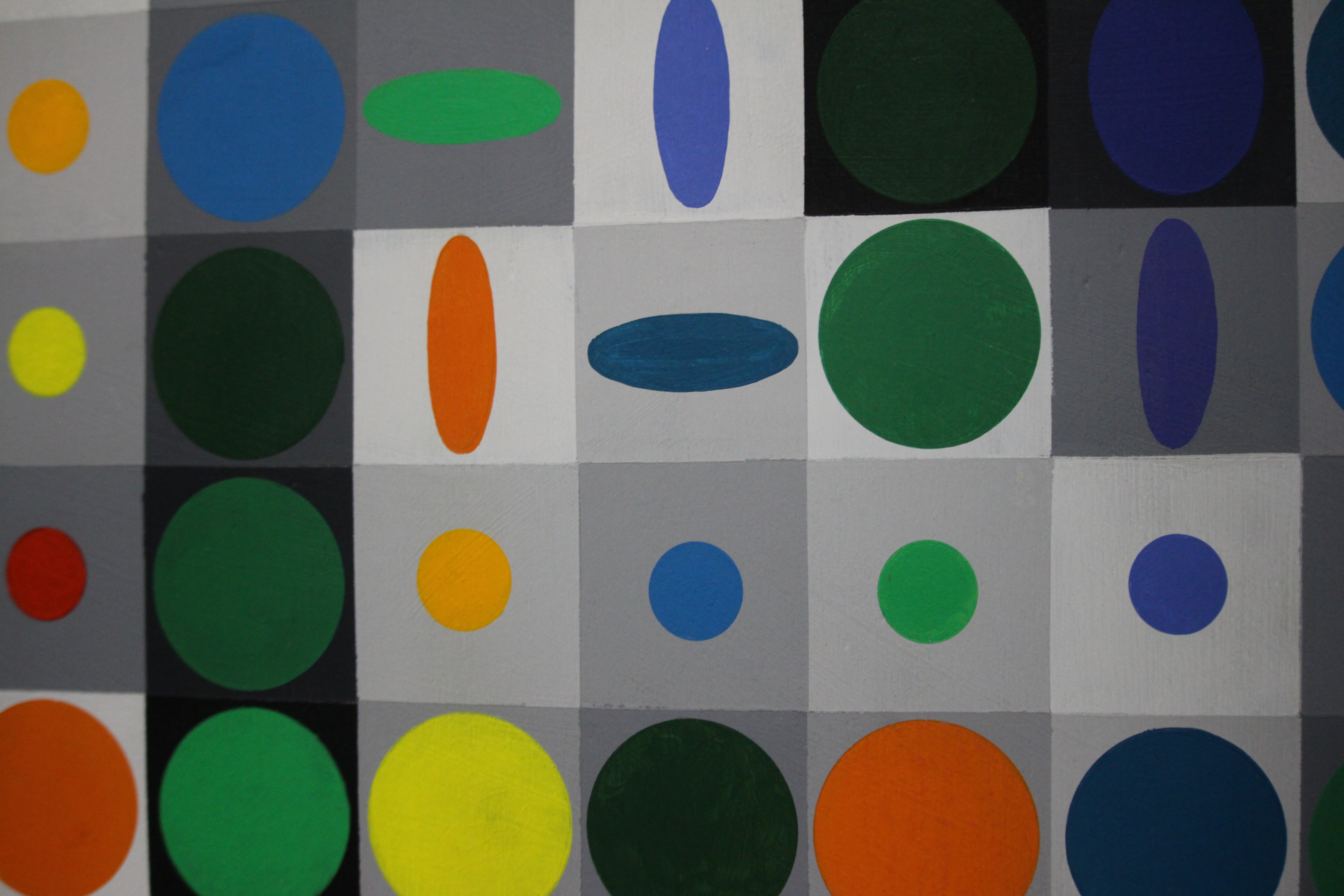

Vasarely, « Le Partage des formes », Centre Pompidou, 5 mai 2019

L’art, ce n’est pas ce que tu crées mais ce que tu fais de ce que tu crées : telle semble être la morale que porte l’exposition Vasarely, la première depuis un demi-siècle, en voie de dislocation au Centre Pompidou. En effet, de son travail originel de publicitaire, le peintre retiendra de nombreux éléments qu’il recontextualisera dans une problématique artistique. À l’inverse, de ses perspectives artistiques, il fera un outil de communication au service des entreprises étatiques fortunées – automobiles et Banque centrale.

La contextualisation et la décontextualisation comme substantifiques moelles de l’art (qu’est-ce que l’art ? quand ? pourquoi ? quelles limites ?) paraissent ainsi être le fil conducteur de la déambulation selon trois optiques :

- l’intégration dans l’art de dérivés publicitaires (attractivité, techniques graphiques, souci de diffusion…) ;

- réinvestissement décalé de la science (microscope parcellaire, géométrie déformée…),

- divagation de l’art hors des musées et galeries (aménagement intérieur, urbanisme, reproductivité artisanale donc plus « populaire »…).

Aussi la question du franchissement, de la mutation et de l’identité artistique guidera-t-elle ce compte-rendu.

Les premières productions connues de Victor Vasarely (1906-1997) ressortissent de son métier de graphiste. Pour autant, la tentation de l’art muséal se manifeste nettement dans cette exposition, avant même que le principe du damier, repéré alors, devienne sa signature cosmique. Le Centre Pompidou souligne l’intégration des références artistiques alors en vigueur dans des travaux comme ce « Ping-pong » où se côtoient des émotions surréalistes et, en un sens géométrique, cubistes.

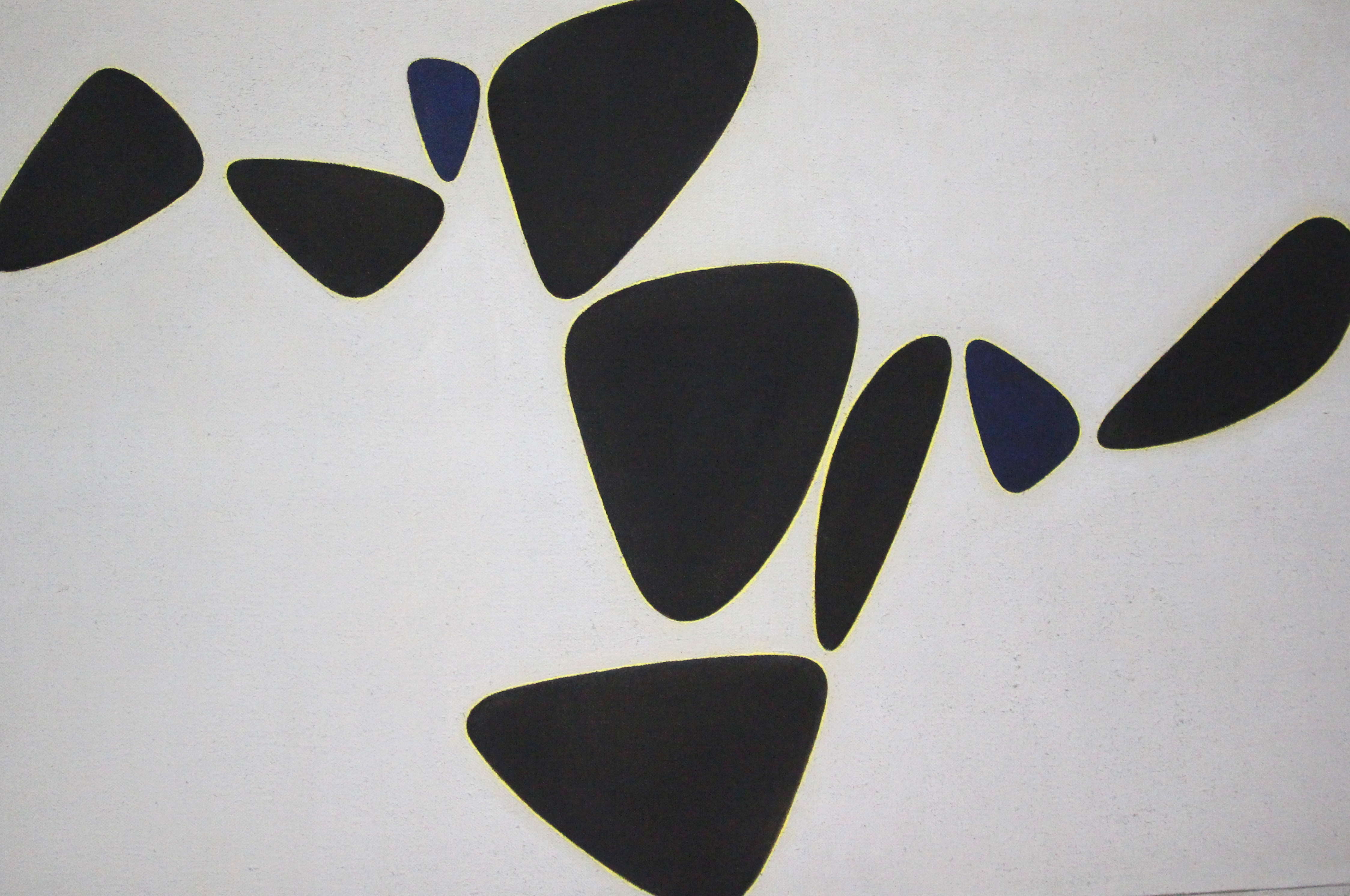

Ce qui saute aux yeux, presque au sens propre, est sans doute une facilité téléologique dont le visiteur a du mal à se départir : d’emblée, prédomine le travail sur le mouvement. Les tableaux présentés se refusent à l’immobilité, comme si cette fixation de la matière, figurative ou non, tentait de se déprendre de sa matérialité. Les célèbres « Deux zèbres » suggèrent cette tension entre la représentation plane, la suggestivité figurative et l’énergie qui floute les limites du rendu – ce sur quoi insiste le cliché infra par son cadrage en biais.

À cette dynamique semblent s’opposer deux recherches d’après-guerre, quand Victor Vasarely le graphiste artiste devient Vasarely l’artiste. Un axe le conduit à travailler la matière elle-même. Ainsi de son intégration de galets où l’organisation, l’imprégnation, les couleurs font art. C’est souligner l’évidence que d’affirmer que cet axe, contant fleurette à l’art brut, rejoint les préoccupations évoquées sur trois points communs :

- le refus d’un plan fixe ou d’une toile plane et immobile – ici, il s’agit d’une pièce en plusieurs dimensions ;

- le questionnement des limites de l’art – ici, l’intégration et le travail sur des matériaux bruts transforme la nature en proposition artistique ; et

- le déploiement des possibles dans un traitement pictural que de nombreuses toiles vont ensuite scruter, malaxer, décliner, affiner, détériorer, modifier, etc., jusqu’à effacer la nature minérale, objective, du galet submergé par l’art comme il fut poli par la mer.

C’est ce mouvement que paraît symboliser le galet. Au polissage immaîtrisé, soumis à des forces planétaires, succède l’art. Celui-ci devient le polisseur du réel, autrement dit le révélateur d’une identité jusque-là celée par la définition apparemment fixe de l’objet (un galet, c’est un galet). Ainsi rejoint-on notre problématique liminaire. De fait, l’art n’est rien d’autre que la capacité à déplacer donc dépasser triplement l’évidence monolithique selon trois axes.

- La toile apparemment plane apparaît en plusieurs dimensions ;

- la peinture fixe s’anime par le jeu de l’illusion optique ;

- le geste et la geste esthétiques remotivent l’objet in-signifiant en œuvre d’art.

En sus du travail sur la matière, une seconde recherche appuie cette exploration : non plus le travail sur la matière, mais le travail dans la matière. En effet, Vasarely travaille des photos prises au microscope, qu’il découpe et colle. Dans les deux cas, il s’agit de détourner un objet (minéral ou scientifique) pour en révéler le potentiel artistique – et, en retour, souligner la dimension tellurique de l’art, cette discipline qui révèle le cosmique dans le trivial.

D’un point de vue diachronique, l’œuvre de Vasarely souligne qu’il n’y a – presque – nulle opposition entre le trivial, le minuscule et le cosmique : c’est le même mouvement de l’art qui nous propose de « résister efficacement à la soudaine déréalisation d’un monde où tout est vue [au sens d’effet de la vision], déjà vu et instantanément oublié », selon l’expression de Paul Virilio (L’Art à perte de vue, Galilée, 2005, p. 108). En quelque sorte, Vasarely nous indique un biais pour nous réapproprier le réel. Dès lors, son art ne nous permet pas de nous évader mais bien de nous re-familiariser avec le réel et d’en découvrir des possibles insoupçonnés.

Si l’on admet ces prémisses, il paraît logique – oui, avec la mauvaise foi de celui qui connaît la fin de l’histoire mais avec une certaine logique aussi, malgré tout – que la suite de l’aventure Vasarely passe par une remise en cause à la fois des formes et des couleurs. En effet, formes et couleurs encadrent notre vision ; c’est en les malaxant que le peintre peut parvenir à saisir le regard à le surprendre, à l’interroger selon de multiples stratégies, parmi lesquelles :

- la concaténation de figures et de contrastes chromatiques,

- la séduction du visiteur par l’utilisation de formats importants où le regard se perd,

- la déréalisation des images pour extraire le regard de sa pulsion de reconnaissance, etc.

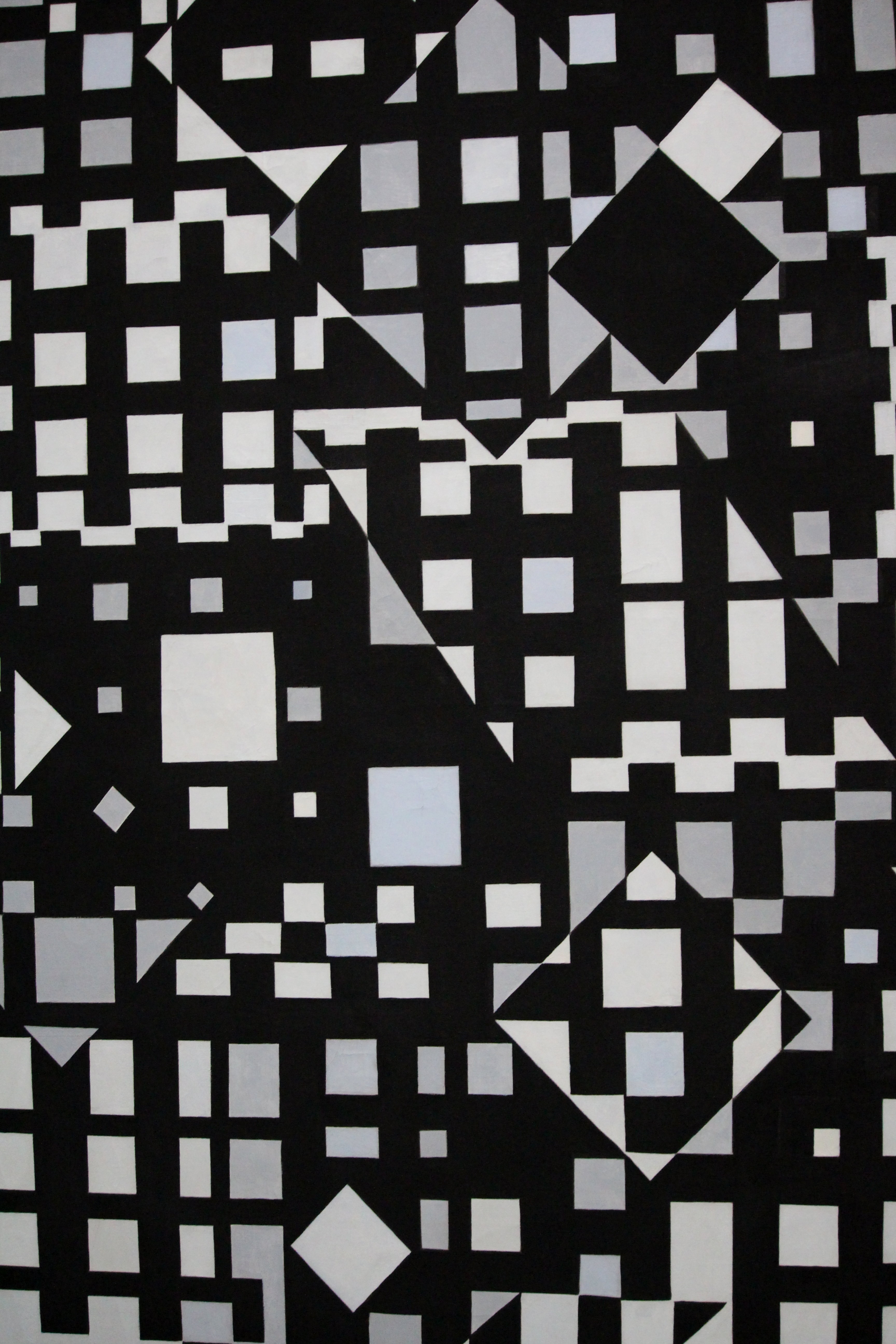

La série « Gordes » et la série « Denfert » propulsent le curieux dans un monde à la fois linéaire et fragmenté. Cette gémoétrisation de la peinture, qui n’exclut pas le travail sur le volume et l’effet de matière, est doublement fascinante : elle crée un paysage irréel et irréaliste ; et elle assouplit la géométrie en la soumettant à la conception fluante du peintre. De la sorte, ce qui devrait être cadré (le paysage) ou cadrant (la géométrie) est comme dissous par l’acte pictural.

L’abstraction formelle s’associe alors avec une progressive extinction de la couleur, mais non de la lumière. Tout se passe comme si l’artiste travaillait à épurer la peinture, à la débarrasser de sa capacité à fixer des éléments de reconnaissance, à perdre d’abord les repères intellectuels puis les repères visuels. Les formes géométriques en noir et blanc désamorcent non seulement tout figuratisme, mais aussi toute fixité.

Dernière étape avant les œuvres ondulatoires, la production de la seconde partie des années 1950 joue sur trois éléments principaux :

- la répétitivité,

- le zoom et

- le changement d’échelle.

Ainsi, elle suscite à la fois un malaise et une fascination visuels, où les deux grandes marques vasarelyennes jusqu’ici évoquées – le mouvement et le décentrage du regard du visiteur – atteignent un apparent paroxysme (la suite prouvera que le climax est encore à venir).

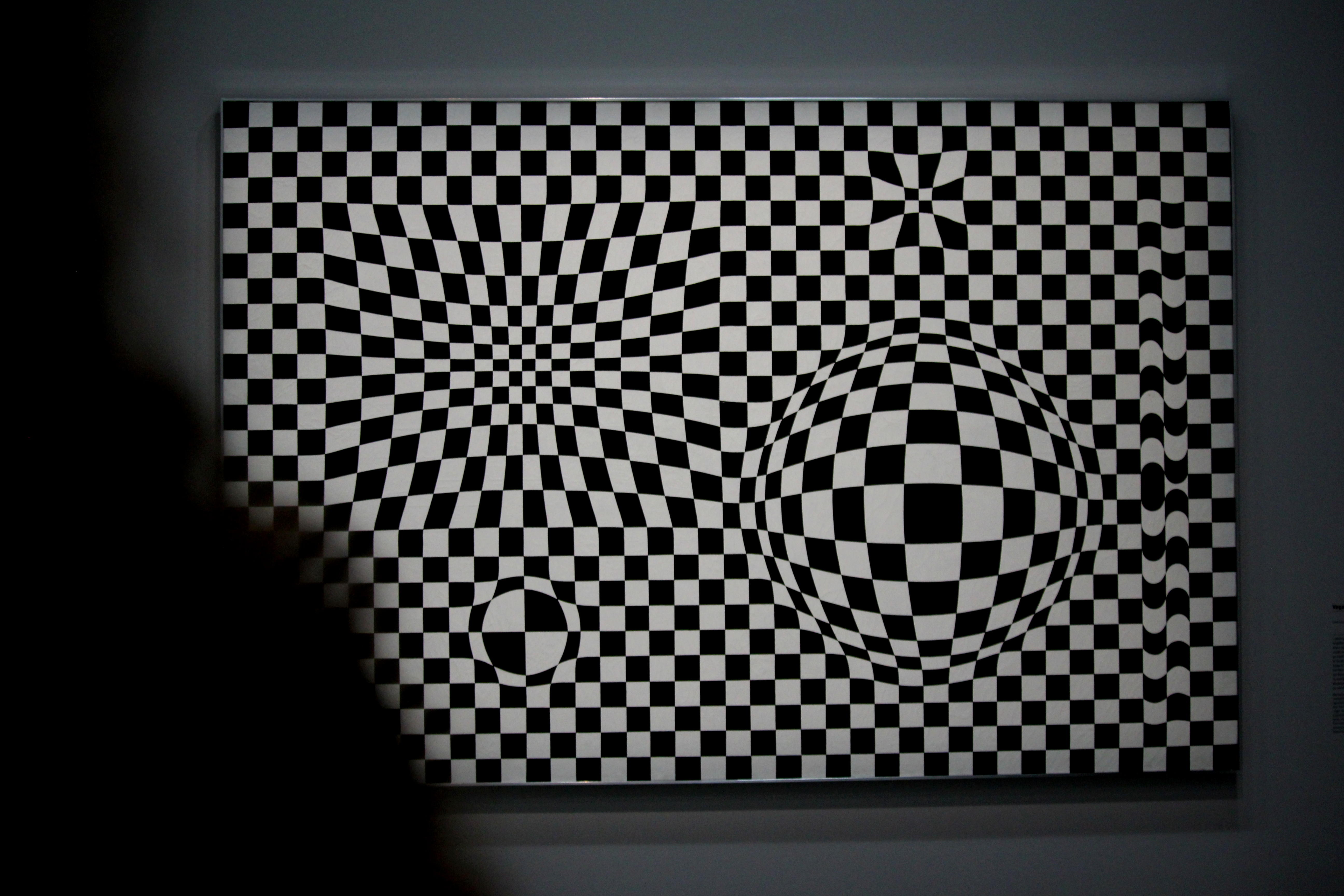

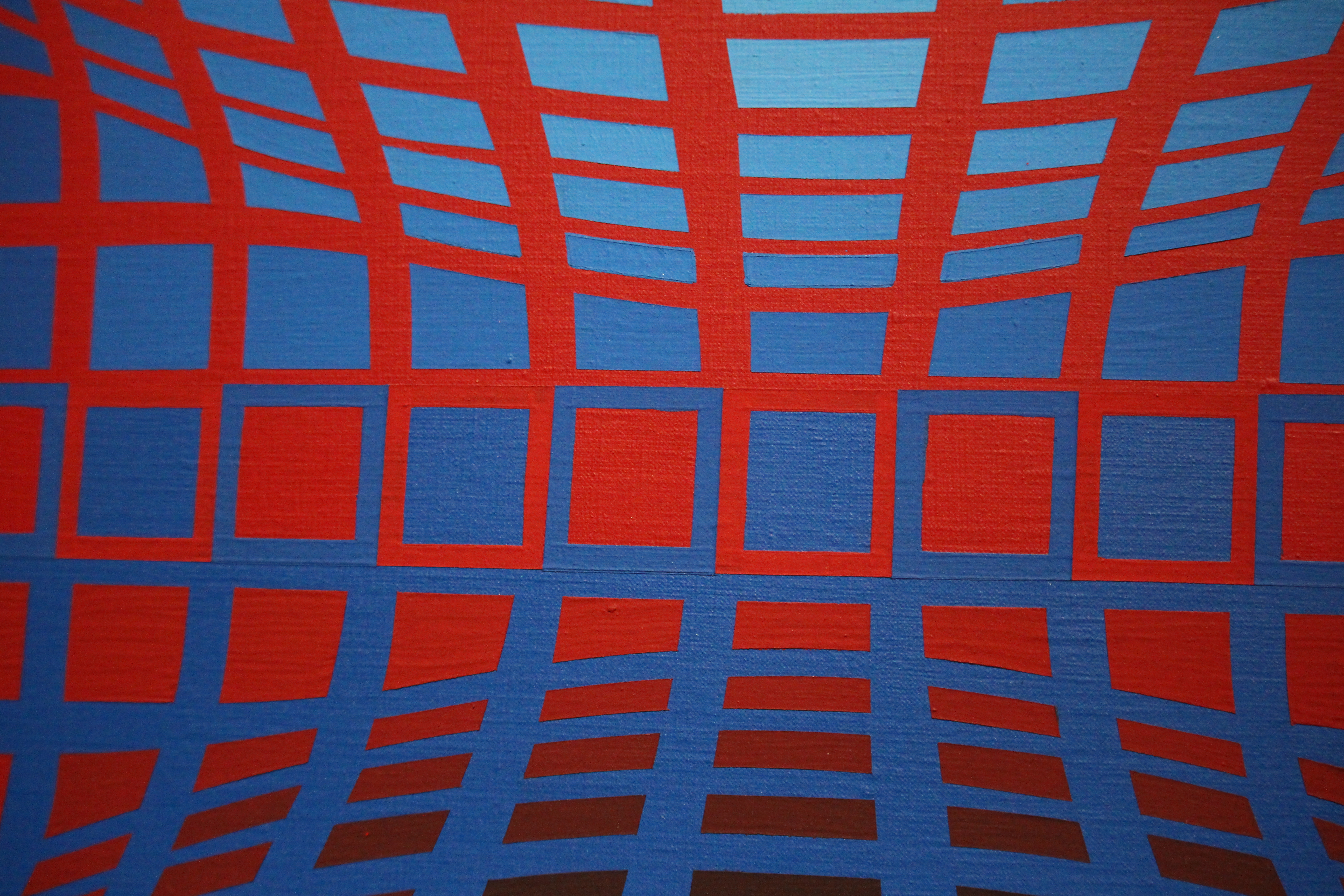

Pour le visiteur naïf et de bonne volonté que nous tâchons d’être, cette section est particulièrement stimulante, se maculât-elle de traits d’humour pour cartélistes scientifico-poètes (ainsi lit-on : « Toute classification est vaine car les œuvres de Vasarely sont à la fois ondes et corpuscules vibrant à l’unisson », et conclut-on : tsoin-tsoin). Le systématisme du procédé s’enrichit de variations formelles (carrés, ronds, traits, déformation des parallélépipèdes) qui s’atténuent quand « l’op art », cette illusion optique du trompe-l’œil géométrique et pseudo-ondulatoire, emporte tout sur son passage.

Ce moment-clef du vasarelysme, développant une technique du damier déjà présente dans les publicités de ses débuts, mérite que l’on continue de la louer pour au moins trois raisons.

- La synthèse du mouvement et de l’abstraction est assurément brillante ;

- elle a ce côté divertissant que l’art contemporain aime tant, et que le visiteur, même snob, ne peut rejeter per se ;

- elle est d’une efficacité techniquement remarquable et creuse parfois avec une maîtrise remarquable la double question des proportions et des contrastes de teintes.

Pour autant, l’on se réjouit que Vasarely ait eu la finesse de l’interroger en conceptualisant un alphabet optique, à vocation business, qui remet la question de la forme au centre de son travail.

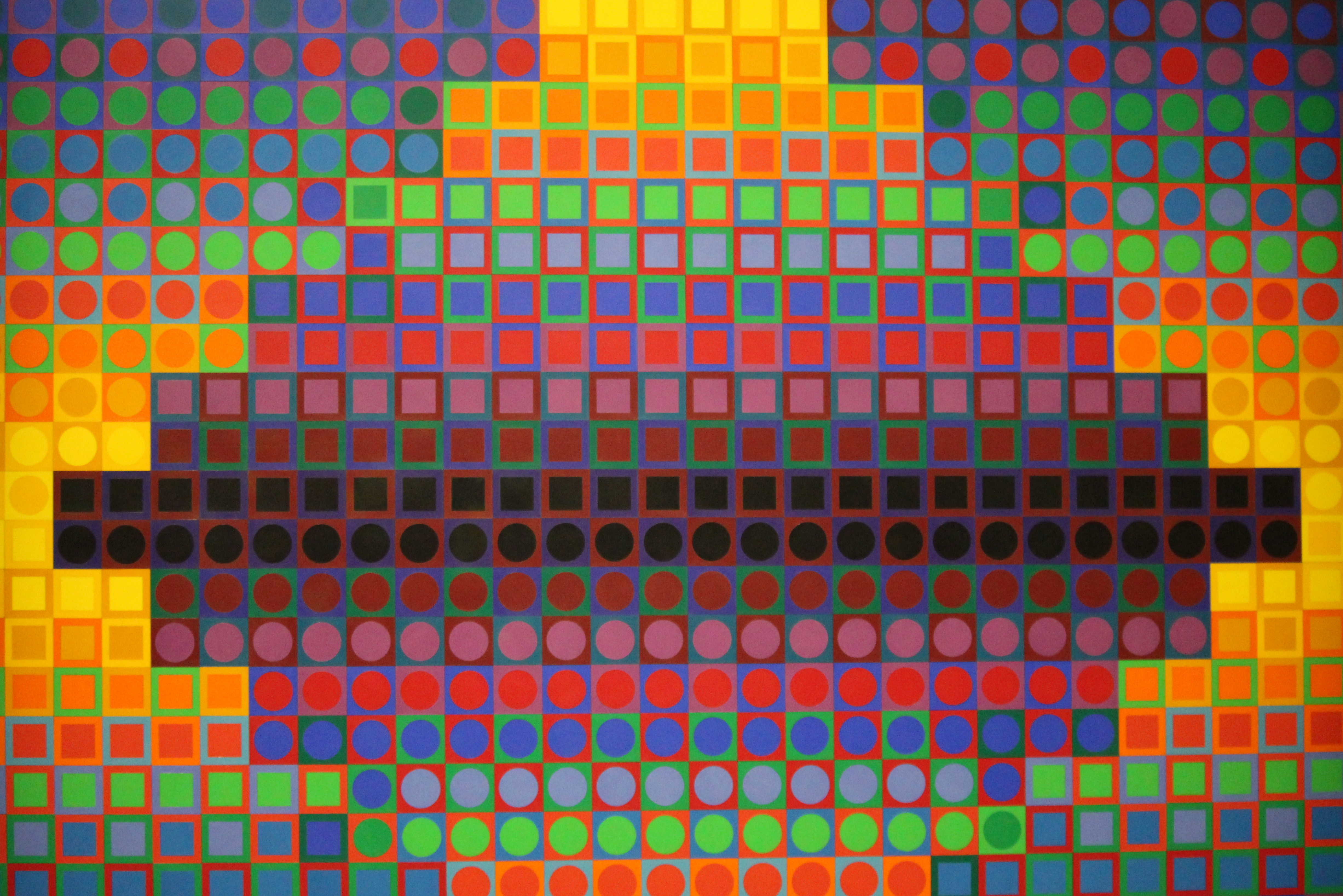

L’artiste définit un monde pictural articulé autour de formes géométriques intégrées à un carré. Ce projet de néo-cubisme n’a pas qu’une fonction esthétique : il vise, et pourquoi pas, à conquérir le monde. Seul celui qui n’a jamais souhaité gagner quelques subsides ou augmenter sa fortune – ce qui revient au même – s’offusquera d’une telle vénalité. Le visiteur de l’exposition, lui, explorera avec intérêt la capacité d’un peintre à créer un marché à partir d’un protocole qui semble, admettons-le, plutôt ténu en matière de créativité. Start-up nation, nous voilà ! Facétie anachronique dissipée, deux points peuvent alors être évoqués.

- D’une part, il s’agit d’une période nouvelle dans la production de l’artiste, où l’exploitation protéiforme d’un procédé – sur plastique, céramique, bois – tente de se mâtiner de projets cybernétiques (IBM s’associa au zozo pour tâcher de créer à la chaîne à partir de son process).

- D’autre part, grâce à ce nouveau développement, Vasarely remet au centre cette idée selon laquelle l’art n’est pas ce que l’on crée, mais ce que l’on fait avec ce que l’on crée.

Cette proposition d’art permutationnel, selon son appellation, peut séduire par son opposition, quasi oxymorique, entre

- la simplicité du langage,

- l’ambition artistique revendiquée et

- les techniques de colorisation jouant avec métier sur les mutations chromatiques.

À ce stade de la notule, on va pas s’mentir : c’est pas exactement la partie de la proposition artistique qui nous semble avoir produit les fruits les plus goutus. C’est pas que c’est pas bien, c’est juste que les gommettes, bon, on n’a pas la fascination pour le principe qui nous permettrait de prétendre y voir un minimalisme signifiant qui blabla.

Ou alors, peut-être pour jouer au Twister en maternelle ?

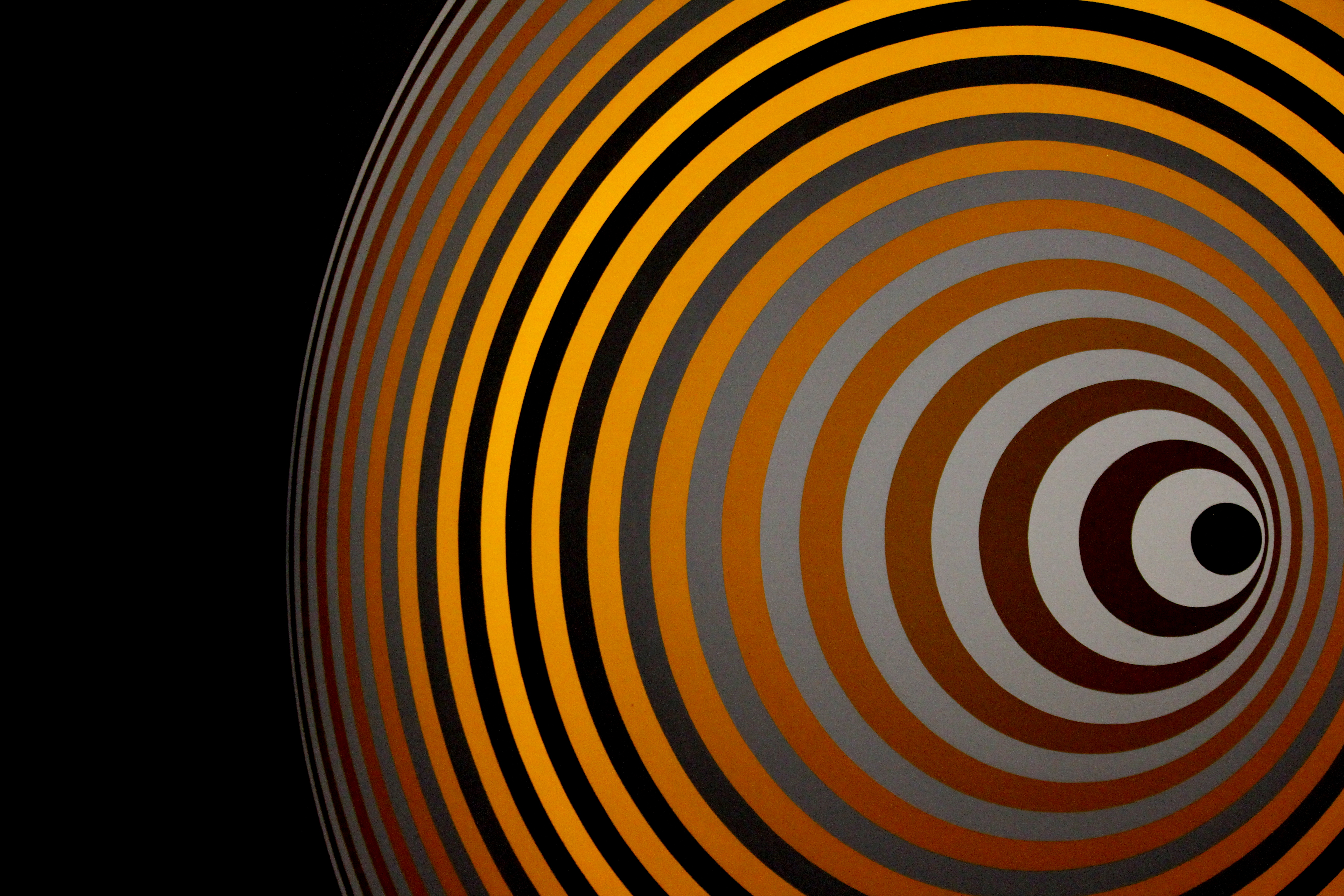

Pourtant, se fomentent dans ces apparentes billevesées une mutation remarquable – celle qui va susciter la fusion entre couleur et forme. Cette synthèse s’appuie sur ce que les connaisseurs nomment la paramétrisation de l’art en tant que système reproductible. Dans Le rêve (« Alom »), en papiers sérigaphiés, le peintre s’approprie l’effet de sfumato, ce flou qui donne une impression de profondeur, tentant d’humaniser, par l’invocation de l’inconscient, une mécanique de production – sera-ce une image de l’humanité à l’ère industrielle ou post-industrielle ?

Le procédé technique, largement réutilisé, relève plus du nuancier Pantone que de l’art qui, à titre personnel, nous éblouit. Ce nonobstant, il travaille une matière évolutive, jouant sur les contrastes et les mutations, et suscitant de juteuses commandes de la régie Renault, pour son logo – donc ses concessionnaires, premiers afficheurs de Vasarely en France pendant une vingtaine d’années – et de la Banque centrale allemande cherchant des disques polychromes pour habiller son réfectoire, c’est dire si les banques en général, et les banques centrales en particulier, c’est sérieux.

Ainsi l’art sort-il aussi de son petit domaine, tant moralement (il s’assume comme ce qu’il a toujours été, un business) que géographiquement (comme l’architecture se présente comme art et politique plutôt que comme technique fonctionnelle, l’art pictural aspire aussi à investir l’espace public). De même que la forme redevient fluante et insaisissable, de même l’art refuse de se cantonner à son espace muséal et galeriste supposément naturel, fricotant même avec l’entertainment de masse via la pop music et les circonvolutions de feu David Bowie.

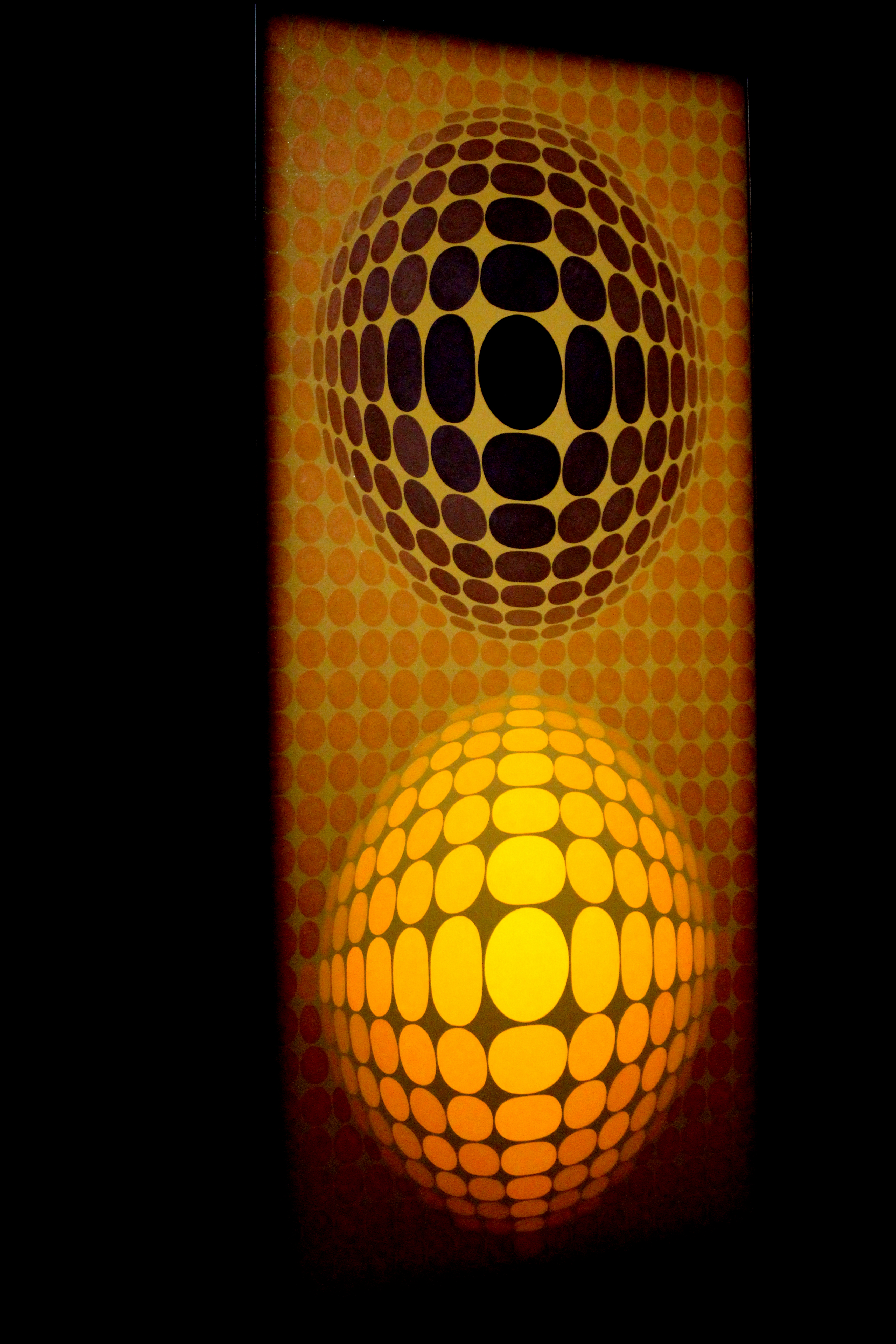

Les effets optiques qui concluent l’exposition s’ouvrent sur « Vonal Zöld » et « Szem », des fonds et des carrés à vocation hypnotiques. Fils et assistants s’en donnent alors à cœur joie pour décliner le procédé et lui assurer de multiples développements, en fonds comme en carrés, concaves et convexes. Comme on aimait le faire dans les années 1970, une phraséologie scientiste autour de « vortex » ou de « bulles » cosmiques, ces trous dans l’espace déformant la continuité des mondes, animent et étayent des tableaux en série visant à aspirer le contemplateur sur l’air disneyique du « Aie confiance » sans, toujours, mais ce n’était sans doute plus le but, convaincre que la réitération des procédés ressortissait toujours de l’art plus que, stricto sensu, de l’artisanat financièrement fructueux.

Du coup, encouragée par cette absence de complexes de l’artiste, la photographe décide d’outrepasser son rôle fonctionnel et se prend pour une instagrammeuse en folie. La voici qui recouvre de son ombre manuelle une polychromie multidimensionnelle. Pourtant, le projet est presque sérieux : ici, l’objectif de l’artiste et de susciter des illusions de mouvement par l’ordonnancement des cubes et leur colorisation.

Et, refusant la géométrisation de l’espace, ladite photographe perd ses verres, en un mot ou trois, et propose un adieu amoureux aux grilles mouvantes de Vasarely.

Reprenons nos esprits et synthétisons avec cette fatuité propre aux ignorants, que La Curne de Sainte-Palaye, cité par Jacqueline Lichtenstein (Les Raisons de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Gallimard, « NRF essais », 2014, p. 110), résumait en ces termes : « Je n’ai aucune connaissance en Architecture, Monsieur. C’est pourquoi vous ne serez pas surpris que j’en parle en confiance, bien ou mal. »

- Mutations stylistiques et dépassement du cadre de la peinture ;

- habiles illusions d’optique fondées sur la stimulation rétinienne ;

- pratique de l’art artisanal fonctionnant sur la sérialisation d’un procédé (la multiplication de « stimuli plastiques renouvelables » selon la terminologie de l’artiste cité par Denys Riout in : Qu’est-ce que l’art moderne ?, Gallimard, « Folio essais », 2000 [rééd. 2012], p. 126) ;

- réflexions pratiques sur les modalités et les fonctions de l’art ;

- définitions polysémiques, évolutives et volontiers contradictoires du geste pictural…

Tout cela anime cette exposition et attise sans cesse la curiosité du visiteur ignorant que nous fûmes. Dommage qu’aucune prolongation ne soit proposée pour permettre aux retardataires de jouir de cette proposition ; mais l’on apprécia de s’y faufiler lors des nocturnes finales, où l’affluence permettait de circuler en confort – pas négligeable, nom d’un tibonome !

Jean Guillou le charpentier

![]() C’est l’étonnant débat du moment : quelle charpente pour Notre-Dame ?

C’est l’étonnant débat du moment : quelle charpente pour Notre-Dame ?

Profitons-en pour rééditer un souvenir thématique, publié le 27 mai 2018, et focalisé sur une charpente pas très lointaine, mais sempervivens, elle.

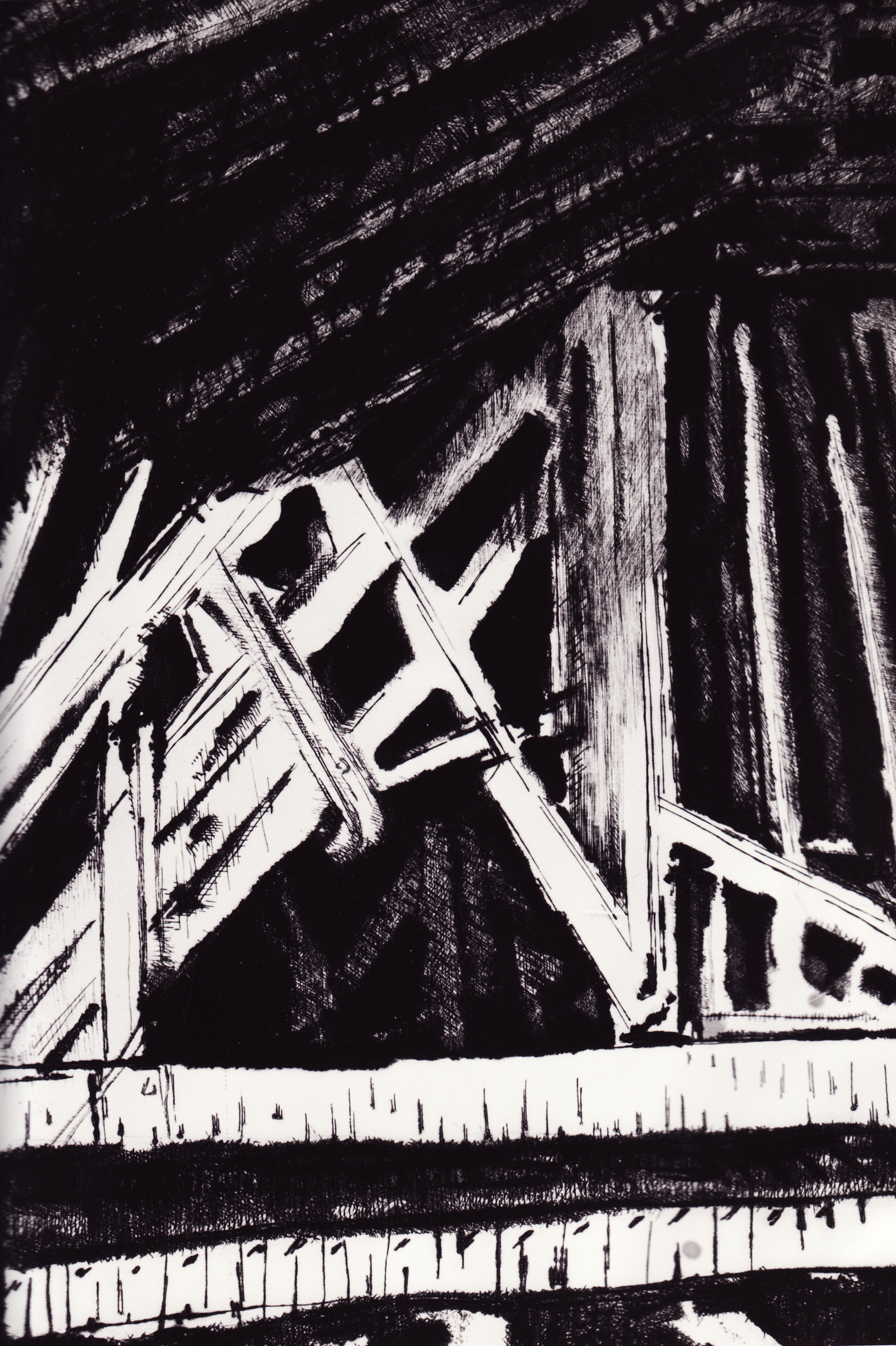

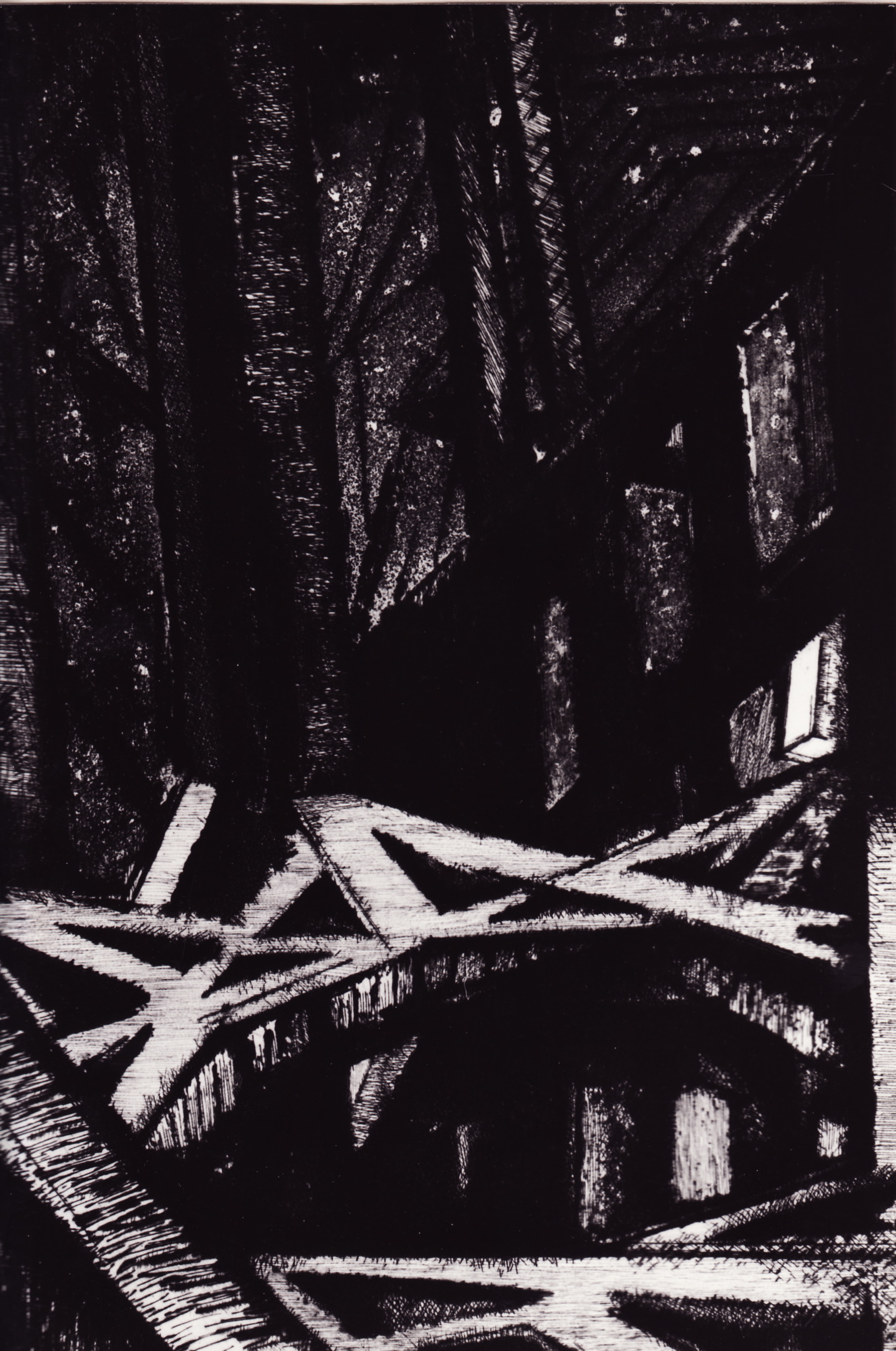

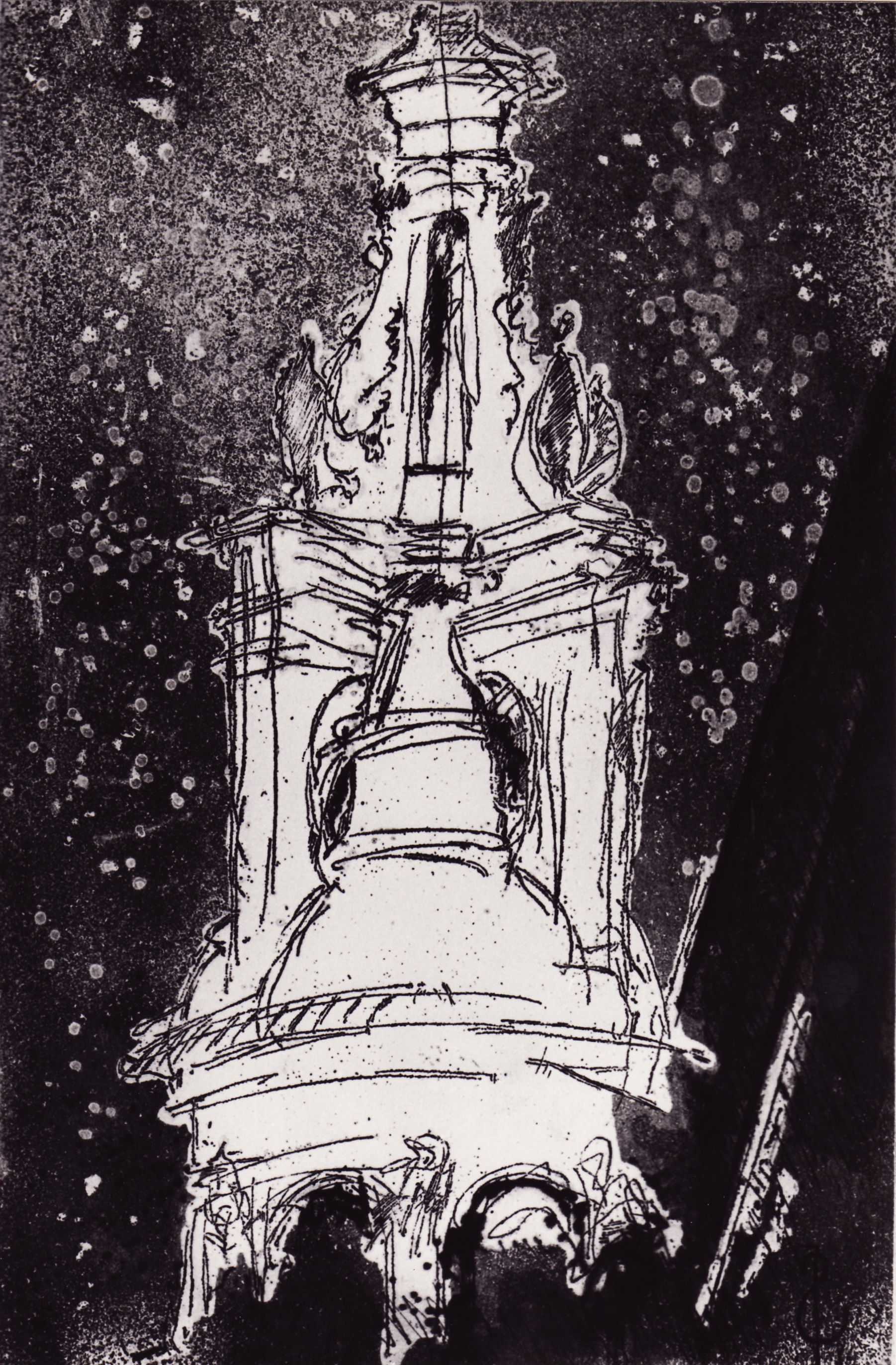

Début de la suite, si si, de notre saga « Jean Guillou chez Augure » : après une première visite chez le Jean Guillou – interprète et compositeur, avant d’approfondir les autres bâtiments entrelacés du domaine (incluant celui du compositeur et de l’organier souvent sollicité pour inaugurer des orgues), focalisons-nous sur le penchant de l’organiste iconique pour la dive improvisation. Le disque « Les Charpentes de Saint-Eustache », originellement gravé en 1975, est une occasion de le découvrir dans une intimité grandiose.

En effet, cet enregistrement ainsi caractérisé par un p’tit oxymoron qui fait du bien par où il passe, et constitué de huit improvisations d’environ cinq minutes chacune, cet enregistrement, donc, est intime à triple titre. Premièrement, il est issu des gravures réalisées par « le sculpteur Félix Schivo », ami du tricoteur de sons, après que le plasticien a été intronisé visiteur dans les parties cachées, voire intimes, de Saint-Eustache, en l’espèce les charpentes. Deuxièmement, à l’origine, les improvisations tirées des huit gravures étaient destinés à un projet intimiste, une « édition limitée, sans ambition d’une quelconque diffusion » stipule la notice. Troisièmement, Jean Guillou y joue « son » orgue, celui avec lequel il a noué une telle intimité que la séparation des deux associés fit trembler le tout-Paris de l’orgue… et continue de faire abondamment jaser. Dès lors, plutôt que de commenter chaque improvisation de façon chronologique, tâchons d’en esquisser huit lignes de force qui, parcourant l’édifice qu’est ce disque, soutiennent le toit de notre vif plaisir à l’avoir écouté.

L’analyse

Première caractéristique : énoncée fortement dans l’incipit du « Labyrinthe Ligneux » et de « La Descente au Royaume des Ombres », cette ligne de force structurante est la suspension, en tant qu’espace de liberté ou tension vers l’immatérialité. Quelques notes énoncées avec une hésitation presque modeste, et la musique peut respirer. De même qu’une charpente est, par essence, l’espace de l’espace et, par excellence, la structure de l’interstice, Jean Guillou place ses improvisations sous le sceau du quasi fragile, du friable. Le thème, ou ce qui en tient lieu, est montré comme ne préexistant pas à la musique. L’artiste donne à sentir le processus de traduction en musique des gravures, comme si l’instrument prenait le temps de soupeser l’œuvre matricielle avant de la traduire donc, Dieu soit loué, de la trahir dans sa langue propre. L’ensemble du disque semble donc fortement architecturé : cette caractéristique liminaire s’efface à mesure que s’accumulent les improvisations, mais la dernière plage, « La Lanterne des Morts » n’est que suspension – l’orgue paraissant, sans faute d’orthographe, se préparer à revenir à son rôle d’instrument de musique et non de dialogue entre les arts.

Deuxième caractéristique : les moteurs des improvisations ne sont ni des thèmes identifiables, ni des clusters trahissant d’emblée une atmosphère. Ils se présentent sous forme de rythmes reconnaissables, de séquences de hauteurs, de dynamiques narratives, parfois associés à une seule et même registration caractéristique. La mélodie est ainsi remplacée par un énoncé étique de quelques notes, que l’auditeur et peut-être l’organiste découvrent à mesure qu’il apparaît, tournoie, revient et s’auto-dénonce, en quelque sorte, comme œil du cyclone paisible ou furibond qui va surgir. L’hésitation de « L’Étoile au fond du puit[s, faute ortho sur la quatrième, c’est pour montrer que je l’ai lue] » irrigue l’ensemble de la pièce de façon obsessionnelle. Comme une étoile au fond d’un puits, le motif aigu des anches attire tant le regard de l’auditeur et les doigts du musicien qu’elle rend vaine toute tentative de submersion. L’orgue peut gronder, la soubasse tonner : le matou aux allures de hautbois revient à tous les coups et conclut la pièce.

Troisième caractéristique : plusieurs improvisations sont marquées par une marque très guillouistique (bref). L’orgue n’est pas qu’un instrument capable de distinguer des plans sonores grâce à ses multiples claviers ; il est aussi le seul outil musical à pouvoir créer une atmosphère. Non, monsieur, la flûte à bec ou la hhharpe en sont incapables. En dépit de formats resserrés, liés au projet de 33 T, Jean Guillou prend souvent le temps de poser une sonorité, des harmonies, qui créent une ambiance spécifique. Ensuite, il jouit de dévoyer cette situation, soit par infiltration (de nouveaux sons agressent et grignotent peu à peu le mood à peine créé), soit par déflagration de décibels. Cette lutte entre une pérennité et une tension est particulièrement aboutie quand le musicien s’amuse à subsumer les contrastes dans un effet de fade out qui aspire l’écoute… et pousse à la réécoute pour essayer de comprendre comment il fait, ce maudit (« La Passerelle vers la Lumière Étroite »).

Quatrième caractéristique : la délicatesse dans la gestion du monstre de Saint-Eustache est confondante. En clair, sortir un pouët-pouët qui fasse de l’effet, sur une console à cinq claviers dans un tel édifice, c’est fastoche. En revanche, profiter de l’amplitude de sonorités douces ou assourdissantes, fines ou tamisées, pour musiquer des gravures de façon variée (faut pas qu’on s’ennuie) et unie (c’est le même musicien qui saucisse), là, ça demande un tout p’tit brin de talent. On goûte donc particulièrement tant l’exploration du spectre saint-eustachien (hips) que la capacité de l’inspiré à insérer de la délicatesse à l’intérieur du rageur tonitruant (« Les Poutres tissent Ombres et Lumières »). L’improvisation sur-mesure permet vraiment de nous plonger dans le charme de l’improvisation aussi rouée que spontanée et sensible aux « accidents » et à « l’inspiration ».

Cinquième caractéristique : Jean Guillou déploie une patente inclination pour le bancal, la syncope claudiquante, le sursaut qui crée le mouvement. On imagine y voir une allusion à la charpente, jamais droite aux yeux d’un terrien et pourtant aussi orthogonale que solide. En effet, cette note qui feint de trébucher est souvent rattrapée par le temps ou le confort de structures répétitives orientant l’auditeur. Le musicien ne cherche pas à perdre l’auditeur dans les profondeurs telluriques de son supposé génie ; il le précipite dans le vertige des cimes et la noirceur des abîmes, l’orgue associant mystère des amours divines et délices des enfers imaginés. La chute, donc, est évitée, mais l’intranquillité de nombreux motifs donne de l’énergie et de la force dramatique à une musique qui, sans cela, risquerait d’être entortillée entre déflagrations des tutti et festons des petits détails. Le bancal assure de la légèreté, du mystère, suscite l’hypothèse et revitalise l’attention au long des huit improvisations.

Sixième caractéristique : l’artiste prend soin de moduler l’architecture de ses improvisations pour éviter tant la lassitude de l’auditeur que la sédimentation d’un « truc » chez le musicien. Les deux structures privilégiées, actualisées par des variantes multiples, peuvent ainsi être désignées ou comme « la logique de l’essor » (émerge un motif reconnaissable qui se développe et se résout dans une coda) ou « la logique du mouvement ». Par exemple, « L’Échelle de Jacob » suit une forme ABA où le deuxième mouvement à trémolo surgit à 2’52… et se révèle n’être qu’un simple intermède bientôt contraint de céder à la fureur qu’il a interrompue – l’improvisateur la reprend où il l’a laissée et la paroxyse, tadaaam : effet garanti !

Septième caractéristique : le musicien veille à explorer le spectre de couleurs à sa disposition. Il joue donc tant sur la puissance de l’instrument que sur ses différents modes : fonds ronronnants, jeux de détail parfois inattendus (cromornes surgissant dans le grave), tremblements, répétitions formant système (« Jambes de Force »), leitmotivs énoncés sur plusieurs intensités, crescendos multiples que seul un intime de la Bête peut réaliser avec assez de finesse pour que cet « effet » ne soit pas facilité mais musique, unissons qui se dégradent pour former de nouvelles images sonores, etc. C’est cette inventivité qui, par-delà une critique risquant de paraître technique ou bouffie de prétention, séduit dans la rencontre ici proposée entre visuel et son.

Huitième caractéristique : c’est une évidence, mais ne pas la pointer serait une sottise alors bon, tant pis, voici la banalité de cette notule. On apprécie dans ce disque bref à l’aune moderne du disque laser (43’), la touch Jean Guillou présentée en concentré. À son meilleur, l’improvisateur a une capacité fort personnelle à transformer la technique en musique et l’impromptu en profondeur. Rien d’impalpable, d’insaisissable, de diffus. Peut-être s’agit-il de la caractéristique la plus objectivable du lot C’est, çà, un trait de virtuosité qui frissonne les claviers (je sais, mais j’aime bien) ; là, un motif obstiné qui ne bouge pas, buté ; plus loin, des ondulations au pédalier qui éclairent les graves d’un rai ré(ha-ha)jouissant. Partant, ce disque est bien constitué d’une série d’improvisations de Jean Guillou et non de simples improvisations brillantes mais impersonnelles comme il arrive à l’industrie discographique d’en commercialiser.

La conclusion

En dépit des qualités de ce produit, impossible de ne pas mentionner quelques regrets. Par exemple, quelque soin qui ait été apporté au repiquage, on se demande s’il a été fait sur les bandes les plus originales. D’autant que la prise de son proche du soufflet garantit un effet « vrai » qui assure l’authenticité du témoignage mais exige une réelle empathie de l’auditeur. On aimerait qu’une nouvelle édition rognât encore quelques bruits parasites ! Surtout, on regrette l’absence de la composition de l’orgue, capté juste avant sa longue restauration ; c’est évidemment inutile pour apprécier l’œuvre, mais l’organophile est toujours gourmand de ces détails qu’il n’est pas obligé de connaître par cœur !

En bref, passées les réserves d’usage pour rappeler que la présente critique est bien une critique, pas un publi-communiqué de convenance, ce disque est un voyage passionnant dans les possibles de l’orgue, surtout quand le gros instrument mis en vibrations est manipulé par un habitué, euphémisme, stimulé par un projet qu’il a à cœur de sublimer. L’enregistrement est associé à un livret riche des images ayant permis à Jean Guillou de déployer ses ailes synesthésiques, augmenté des textes ajoutés a posteriori par Félix Schivo, et orné d’une brève notice introductive ainsi que d’un « souvenir » signé par l’interprète. De la sorte, Augure signait en 2012 derechef une réalisation qui mérite, aujourd’hui encore, grande attention… voire acquisition ici.