Fornerod, Roy, Reichel et Mettraux, Œuvres orchestrales, VDE-Gallo

Contrairement à leurs voisins hexagonaux, dont la plupart ne manient le « Je suis Français » qu’avec vergogne et repentance, les Suisses n’ont pas honte d’être Suisses. Le label VDE-Gallo, qui nous laisse farfouiner dans ses riches productions, s’est spécialisé dans la diffusion de la musique suisse, dût-elle être exécutée par des Orientaux pour les raisons pécuniaires que l’on imagine.

La profondeur de ce répertoire, la qualité des compositeurs, parfois le sublime de ces partitions très peu connues ne cessent de réjouir, quand bien même l’on serait plus sensible à tel style qu’à tel autre. Le quatrième volet de la collection des « Compositeurs symphoniques suisses », paru en 2015, illustre ce projet sous la direction d’Emmanuel Siffert. Au programme sont réunis quatre compositeurs du vingtième siècle et plus si affinités puisqu’y figure aussi, et l’on s’en réjouit, des pièces composées par Laurent Mettraux lorsqu’il était vingtenaire.

Aloÿs Fornerod (1890-1965) est le premier sur le grill, avec son Prométhée enchaîné (1948, 11’30), sous-titré « Pièce symphonique pour grand orchestre » et affublé du numéro d’opus 34. Puissance orchestrale et prolongement des contrebasses déclinent la quarte autour de laquelle se noue le drame. Le chef veille à tempérer l’emphase par des départs secs et énergiques, où la netteté des trompettes dialogue avec la mélancolie des cordes et des bois. La tension secoue sans cesse l’orchestre, renforcée par les roulements de cymbales.

Rythme saccadé, crescendi, grandes dégringolades, itération de micromotifs, grondements des graves, notes répétées des trompettes, scansion des timbales, ostinato d’une partie des cordes sur une note sont autant de stratégies pour signifier la rage de l’enchaîné. Le surgissement d’un passage mélancolique réservés aux cordes, hautbois, cor anglais et flûtes n’exténue pas la rébellion sans qu’un dernier sursaut d’énergie d’abord à l’unisson ne manifeste la défaite grandiose du titan. Bref, une pièce joliment orchestrée, sachant manier modalité et frictions dans un souci constant de produire une narration évocatrice.

La Ballade pour grand orchestre (1950, 18’30) est le tube – à son échelle – d’Alphonse Roy (1906-2000). Les cordes amorcent la pièce sur une association oppressante entre cordes graves et violons en frisottis. Les hautbois n’allègent point l’atmosphère inquiétante de la promenade. Même la syrinxique flûte sent la pluie triste et collante sur le bord d’une nationale. L’aggrave le manège des timbales. Une nouvelle séquence articule violons suraigus et cordes graves, formant une procession lente que bois et cors étoffent. Soudain, à 4′, la situation semble s’aggraver dès qu’une fanfare secoue opportunément l’ambiance lugubre.

Un montage audible (5’23) ouvre alors la porte à la harpe, entre arpèges et harmoniques. Aussi solitaire, un piano sans niaiserie lui répond. Les cordes rebondissent sur cet interlude énergique, bientôt rejointes par l’orchestre au complet. Les cordes apportent un côté élégiaque au développement sur des contrebasses en pizzicati, tandis que les flûtes proposent une paraphrase quasi arabisante. L’orchestre se résout à tonner à nouveau pour couvrir ce thème allogène. Chaque pupitre ou presque se décide alors à donner son avis, caisse claire associée aux violons comprise. Breaks, percussions autoritaires, accélérations, changements de nuances et accords pianistiques évacuent le risque de monotonie.

Un tutti coruscant et intranquille fricasse alors son frichti sonore – je tente. Une série de déflagrations prépare alors un brusque piano, revenant aux fondamentaux : contrebasses, flûtes, violons. Le lamento des contrebasses, rejointes par le piano, précède un crescendo accompagné des déflagrations déjà ouïes et du conventionnel POUËT final. Cette convention réveillera les auditeurs somniaques, et pourquoi pas, afin qu’ils applaudissent. Peut-être n’est-ce pas le passage le plus passionnant de l’œuvre ; reste cette utilisation généreuse de l’orchestre, qui fait sans doute grand effet en direct, et ne manque pas de susciter l’intérêt au disque.

À l’opus 34 d’Aloÿs Fornerod répond le numéro… 2615 du catalogue de Bernard Reichel (1901-1992), en l’espèce la Pièce symphonique pour orchestre avec orgue (1944-1946, 15′). C’est l’orchestre à cordes qui accueille l’auditeur, avec une forte rythmique des notes répétées dans les graves. Sur une anche, l’orgue énonce un thème tarabiscoté, hésitant, repris par les bois, hautbois en tête. Le roi des instruments relance sa proposition en la développant sur accompagnement de cordes. Après une montée en intensité, l’affaire semble se dénouer ; mais l’arrivée des trompettes recrée un trouble jusqu’à ce que le silence permette à l’orgue de se faufiler en solo – ce qui ne valorise pas, dans cette configuration, l’instrument du Concert Hall de Volgograd sans que la valeureuse Margarita Jeskina y soit pour quelque chose. Les cordes relayent la machine à soufflerie, dans une sorte d’à-plat polyphonique que les vents puis les cuivres tentent de nourrir.

Emmanuel Siffert obtient de ses mercenaires les nuances nécessaires pour guider l’oreille dans un labyrinthe d’apparence statique, assez typique d’un compositeur refusant de se complaire dans l’usage de mélodies faciles. L’orchestre fonctionne plutôt comme un matériau organique dont Bernard Reichel pétrit la masse… en la faisant dialoguer à distance avec l’orgue. Le hiératisme appuyé et prolongé sied à la sobriété du propos, indiqué par le titre, car le compositeur sait manier les pupitres de manière intrigante et maîtrisée. Le tutti de l’orgue (9’43) incite l’orchestre à lutter – vainement – contre la tentation de la fanfare.

Cet ensemble fortissimo souligne la science d’écriture de Bernard Reichel. Le contraste avec l’association timbales – hautbois séduit, comme son prolongement (cor anglais, flûte, cordes seules, etc.). Un grand crescendo zébré par de brefs soli d’orgue imité par les cordes prépare le conventionnel tutti final, préparé magistralement. En somme, une pièce qui témoigne :

- du métier de son fomenteur,

- de son penchant ici contenu pour l’orgue, et

- de son intéressante personnalité musicale, à la fois consciente des nécessités de séduction et refusant d’y céder pleinement.

Laurent Mettraux est le quatrième compositeur présenté sur le disque. C’est un bon Suisse : il est né en Suisse et a été sponsorisé par l’UBS (j’ai rien mis contre quelque banque que ce soit – ça défoule, c’est juste, mais c’est redondant) (même si UBS, à part HSBC, bref). C’est un bon élève, il a étudié :

- la théorie musicale,

- le piano,

- le violon,

- le chant,

- l’écriture,

- la direction,

- la musique ancienne et

- la musicologie – on n’est pas sur Joe le Clodo : à part la cuisson du couscous et la mécanique quantique, on ne voit pas ce qui manque au CV.

Et c’est un encore-jeune brillant zozo, primé un peu partout, « cité dans l’International Who’s Who in Music » avant ses trente ans, créateur d’un concerto pour orgue, compléteur de la « Passion selon saint Marc de Johann Sebastian Bach », bref, un brillant freluquet, désormais à l’aube du quinquagénâge, et hop, dont Ombre (1995-1998, op. 515 !, 17′) a été adoubé par un jury comprenant, notamment, Wolfgang Rihm, Gérard Grisey et Sylvain Cambreling.

Tout commence dans les graves, qu’un gong et une clarinette basse appesantissent. Sur un terreau obscur, des fêlures lumineuses (sans lumière, pas d’ombre) strient l’espace : la clarinette s’y risque, cuivres et gong lui répondent. Le contrebasson et les cors apaisent la situation que les cordes titillent avec vigueur. Un cluster aiguisé par les flûtes et les trompettes habille d’ombres les ombres. Les hautbois se faufilent entre deux accords quasi wagnériens marqués par le demi-ton descendant (la – sol #… on attend le si !). On retrouvera cette bonne connaissance de l’écriture richardologique, quoi que la pièce ne le soit guère en apparence, avec le travail autour des cordes vers 11’15 (comme vous avez la vidéo au dessus, ce qui pourrait passer pour snob ou débile peut être peut-être, humour, compris en direct).

La forte utilisation des percussions, obligatoire en musique orchestrale contemporaine – et pourquoi s’en priver ? – mais sporadique ici, se tempère d’une stabilité grave où grognent des dissonances polies et des accents contenus. Sur le demi-ton descendant, maints pupitres tâchent d’imposer leur présence en secouant le schmillblick. Les anches doubles se disputent soudain (10’17), provoquant l’intervention des cordes et cuivres graves. L’ordre, toujours, doit être rétabli. L’orchestre essaye de répondre avec précision aux modifications de noirceur exigées par le Soulages de la note – et force est d’admettre que, souvent, cela est joliment mené quoi que, parfois, cela se fasse sans élégance excessive (dégueulando à 11’37 – les habitués de cette colonne savent qu’il est toujours important de focaliser la critique sur un p’tit détail pour laisser croire à une attention permanente et ultracompétente du pseudocritique).

La tentation bruitiste, habitant l’ombre de rayures inquiétantes (sauf pour un hélicoptère), s’estompe presque promptement, jusqu’au crescendo qui annonce, comme il sied, hélas, le tutti final qu’un bref piano ne déconventionnalise, pof, guère. En résumé, une pièce que l’on écoute avec intérêt de bout en bout, et qui démontre une connaissance de l’écriture orchestrale redoutable… même si l’on aurait aimé, vicieux que l’on est, que çà et là surgisse l’insolence du jeune compositeur-qui-n’est-pas-qu’un-brillant-premier-de-la-classe.

Vision immanente, dudit Laurent Mettraux (8’30), fut écrite en 1992 et remixée 14 ans plus tard. D’un point de vue discographique, elle cristallise la faiblesse d’un livret souvent engoncé dans des billevesées pour le moins superfétatoires (ainsi apprend-on que la pièce « contient des passages plus agités, formant contraste avec des moments apaisés », mazette, wow et spooky tout à la fois).

Comme il convient, tout commence dans le grave des cordes. Les timbales prolongent cette gravité, les bois évoquent une certaine émotion qui se fissure soudain (2’10). Cuivres, percussions et cordes à l’unisson soulignent la tension qui, bientôt, se résorbe dans le chant élégiaque du hautbois. À plusieurs reprises, violoncelles et contrebasses apaisent les agacements. La flûte éteint les derniers feux, ce que constatent les bois. Les cordes reviennent pourtant embraser l’atmosphère dans un accord général martelé par les timbales. Les violoncelles, derechef, portent la voix de la raison. Un dernier crescendo signale la proche fin du morceau avec roulements de timbales et fricassée de cymbales. Une coupure rapide n’empêche pas d’entendre une voix à 8’20, signalant sans doute les conditions rustiques dans lesquelles cet enregistrement, pourtant ambitieux (70’30 de musique) et globalement qualitatif, fut réalisé.

En conclusion, ce disque permet de voyager dans quatre univers musicaux contrastés. À l’énergie programmatique du Prométhée de Fornerod répond l’inquiétude tapie sous le terme mignonnet de « Ballade » chez Roy. À l’austère raucité de Reichel s’oppose la pâte sonore d’où émergent les récits mis en musique par Laurent Mettraux. L’ensemble ne manque ni d’intérêt, ni de charmes polymorphes. Pour les amateurs de raretés orchestrales, une acquisition fort digne à envisager.

Pour acheter le disque, c’est çà.

Pour l’écouter, c’est là.

Pour découvrir la méthode de direction du chef, c’est ici.

Pour feuilleter les 34 autres critiques de disques VDE-Gallo, osez cet hyperlien.

La nouvelle tétralogie en concert (3/4)

Mardi 30 avril, c’était parti pour le troisième épisode de la Nouvelle tétralogie. C’était même mal parti. Sur une déception terrible. Une trahison.

Pas de quoi m’empêcher de profiter de la scène pour raconter ma vie. Quand même. Y a un minimum, bon sang.

En effet, cet épisode était résolument amoureux. Il fallait donc le reconnaître : on n’est pas faits pour vivre seuls…

… même si certains pensent que, eh bien, si mais peut-être nan, ça dépend (profondeur de l’amour).

Pour relever le niveau, il fallait rien moins que l’intervention de Jann Halexander afin que l’on se crût, enfin, dans une chanson d’Anne Sylvestre – ou tout comme.

Sans craindre de me prendre une veste, même celle que j’avais enlevée, j’ai donc lancé un appel clair et définitif.

Faute de volontaire clairement motivée, j’ai dû préciser mon propos en recourant à la pire déclaration amoureuse possible : la prière à saint Max.

Était-ce une façon de prétendre que toutes mes pensées amoureuses ressortissaient de la pureté métaphysique et éthérique ? Foin, point, tchoin. J’assume, dans mes pulsions chantées, une certaine part d’animalité.

Certains supputeront que cette attention à d’autres règnes est une astuce pour ne pas s’enfermer dans une vision trop étriquée. Ils ont raison, ou je la leur donne en ouvrant la porte.

Comme l’amour est jamais meilleur que quand il se vit sans trop de préoccupations pécuniaires, je tâche de m’y préparer en écrivant des succès qui me mettent à l’abri des besoins matériels. Signer une chanson en anglais et en gestuation m’a paru une bonne astuce pour y parvenir.

Soucieux de rendre à la langue française le territoire qui lui appartient, Jann Halexander est revenu mettre un soupçon de gaulois sur la scène du Dalayrac. J’ai trouvé ça un peu égoïste ; voilà donc ce que ça donne, quand deux égoïstes se rencontrent.

Pour replacer l’amûûûûr au cœur du spectacle, j’ai choisi d’aller faire un tour à la brocante. Mon rare côté Thomas Fersen, I must confess.

Puisque la fin du spectacle approchait, j’ai décidé de glisser en bis, avant la dernière chanson, une chanson d’amour européenne à déguster après quelques hectolitres de Guinness. Bonne soif à tous.

En conclusion, on le peut poser avec fermeté : amour et spectacle ont ceci de similaire que, soyons en sûrs, tout cela passera. Sauf que, avant cela, nous aurons aimé, na.

Bref, comme qu’on dit, à mardi !

Pour soutenir le projet discographique, c’est ici.

Pour réserver en vue du concert du mardi 7 mai, c’est là.

Fumet père et fils, « Quintessence », VDE-Gallo

Ambitieux disque d’hommage familial, cette réalisation endossée par VDE-Gallo a permis, en 2018, à Gabriel Fumet de saluer Dynam-Victor et Raphaël du-même-nom, pour lesquels il a bâti une discographie variée et un site admiratif. D’emblée, saluons cette parution intéressante, diverse et précieuse pour valoriser, à travers un panel varié, deux compositeurs dont la renommée n’égale certes pas le talent.

Cela étant stipulé, balayons les sursauts des monomaniaques de notre acabit, amateurs traumatisés par l’orthotypo : oui, il faut passer outre la pochette qui saccage le prénom pourtant étrange de Dynam-Victor ; et les minutieux ne se doivent point choquer si la première de couverture proposée par l’éditeur sur son site oublie d’intégrer son logo ainsi qu’il apparaît sur le disque en vrai – pipi de sansonnet dans cette mer de musique excellente. De même, les curieux de musique enjamberont titre et sous-titre moins utiles qu’ampoulés (sérieux, « Quintessence ou la musique de l’âme », on dirait un livre des éditions du Panthéon), même si le remplacement de « florilège » ou de « miscellanées » – ne parlons pas de « best of » ou « golden hits » – par « quintessence » divertira le kiffeur de raretés. Le projet d’une promenade protéiforme dans l’œuvre du père et du fils Fumet mérite largement que ces remarques dérisoires soient passées par pertes et profits, comme les bémols qu’appelle un livret joyeusement corrosif mais dont la clarté, grevée par un souci polémique amusant, n’est pas toujours le point fort. Bref, ou presque, laissons parler la musique, riche et rare, des deux musiciens.

Dynam-Victor (1867-1949) ouvre le bal avec Le Sabbat rustique (1904, 12′), diptyque orchestral enregistré en concert lors de sa création pour le moins tardive à Saint-Pierre de Chaillot en 2010 – le livret précise rarement les dates et lieux de prise, et encore plus rarement le nom des capteurs de musique. Le Lento moderato s’ouvre dans une atmosphère sombre. La forte réverbération de l’église valorise contrebasses et cuivres de l’Orchestre du palais de Tauride de Saint-Pétersbourg dirigé par Mikhail Golikov. Flûtes et violons apportent un prolongement lyrique, sans que cors et contrebasses n’abandonnent l’égrenage de la tierce fondatrice, plus-que-très-wagnérienne – on pense à la mort de Tristan.

Par contraste, le langage enlevé du Molto allegro con brio paraît beaucoup plus classique. Versant moins associé à Dynam-Victor Fumet, cette énergie presque joyeuse s’appuie sur une solide science de l’orchestration où même le triangle a sa place récurrente. Une brusque mutation (3’16) semble revenir vers plus de rugosité – twist provisoire. La rpulsation sabbatique reprend avec fièvre. En prenant de l’ampleur, la musique évoque par moments une hybridation wagnéro-verdienne. Le résultat est tout à fait charmant et interprété avec la fougue qui s’impose… jusqu’à la fin en accalmie désamorçant le brio, repris juste par un pouët-pouët final trop vite coupé pour éviter les applaudissements.

Mikhail Golikov est de nouveau mis à contribution pour Automne (1930, 6′), extrait des Quatre saisons fumettiques. Cette fois, c’est le Chœur des nouvelles voix de Saint-Pétersbourg qui s’y colle – ah, cet art des Russes ou de leurs promoteurs pour inventer des appellations ronflantes ! Dommage qu’aucun effort ne soit fait pour faire semblant de chanter en français : le texte est imbittable. Quasi aucune consonne ni voyelle ne colle avec le poème dévoilé par le livret, alors que la chute mérite d’être entendue : « Pour mériter la vie, il faut savoir mourir », à l’instar de ce grain de blé biblique qui, s’il ne meurt, reste seul, ce qui ne me paraît pas être une grande punition (mais je ne connais pas trop la psychologie du grain de blé, il est vrai, peut-être il préfère la mort à la solitude, pourquoi pas). Oui, dommage que le français soit aussi inintelligible, car l’écriture est remarquable et l’ensemble vocal digne, avec de beaux timbres et une cohérence certaine.

Au piano, Akiko Ebi affronte Le Rouet de la Vierge (1938, 4’30), cet instrument cosmique « où se meuvent des myriades d’étoiles » selon la taxinomie officielle. Des myriades de notes filent en effet avec élégance sous les quenottes de la pianiste japonaise. Techniquement, on apprécie la capacité de l’artiste à rendre lisible cette fulgurance toujours en éveil. Notes répétées, trilles, mélodies subtilement harmonisées, utilisation optimale du clavier entre percussion et douceur : une partition aussi joliment écrite qu’interprétée.

Le remarquable Jean-Paul Imbert endosse Les Chariots d’Israël (1917, 8′) aux grandes orgues de Saint-Eustache. Facialement, le tempo s’annonce modéré – la piste cote 34 % de temps de plus que, par exemple, Frédéric Denis lors de son enregistrement 100% Dynam-Victor Fumet à Notre-Dame de Laon, en 1999, pour Wergo, j’adore les règles de trois même si pas sûr que je les maîtrise. En réalité, cette modération est elle-même très modérée. Elle n’ôte rien à la vivacité des doigts et éclaire avec intelligence cette pièce fort difficile. Ainsi, l’organiste affronte avec brio – et sans oublier de laisser sa place à la résonance – la marche du peuple confiée aux claviers, tandis que la puissance péremptoire de la pédale guide fermement les grouillots. Dextérité impressionnante, musicalité époustouflante et registration intelligente rendent parfaitement les différentes atmosphères de la pièce.

Changement de projet avec les cinq pièces de Raphaël Fumet (1898-1979), le fils Fumet, donc, au programme. Premier épisode, le premier mouvement du Quatuor pour bois (1958, 5′) enregistré par la fine fleur du National (songez : Philippe Pierlot à la flûte, Pascal Saumon au hautbois, l’incroyable Patrick Messina à la clarinette et Philippe Hanon au basson). D’abord, reconnaissons que cela correspond presque à notre quatuor de rêve, beaucoup plus que les trucs à seize cordes, pour lesquels on préfère le ring. L’entrelardement des voix, la qualité de l’interprétation, la vitalité des intentions, la beauté des sonorités que symbolise le basson sur la fin, tout cela contribue à séduire l’oreille de l’auditeur.

Le premier mouvement du Quatuor à cordes (1960, 12′) est dévolu au Nouveau quatuor de Saint-Pétersbourg, feat. Pavel Papov, Yuri Uschaposky, Alexeï Bogorad et Taras Trepel. Contrairement à notre crainte, cet extrait nous emballe de bout en bout. On s’incline devant la fougue des interprètes de ce vaste Allegretto en La majeur, qui ose le lyrisme quand, à 2’30, un passage lent se faufile. La vivacité des échanges et leur subtilité relancent sans cesse l’intérêt. L’utilisation de pizzicati, la profondeur des attaques, la subtilité de la composition (puissance des basses à différentes hauteurs, accords obsessionnels, friabilité des harmonies, mutations thématiques, variations dynamiques…) donnent assurément envie d’en connaître plus sur la musique de chambre de l’artiste.

Reprise d’un disque Bayard, le Lacrimosa, adapté pour flûte et orgue, remet en selle Jean-Paul Imbert en compagnie du directeur artistique du disque, en l’espèce Gabriel Fumet. Si l’appréciation du vibrato parfois généreux sera affaire de goût, on applaudira à raison le dialogue presque indépendant entre l’orgue à trois voix et le soliste à la belle sonorité. Tout se passe comme si la musique cherchait à habiter une tonalité insatisfaite, malgré les couinements du direct (3’19, toujours essentiel de montrer que, certes, on n’a pas de diplôme, mais on attentionne, et hop). La résolution optimiste pousse à ravaler les larmes précédemment évoquées… et met en appétit l’auditeur curieux de la musique d’orgue du compositeur, déjà enregistrée en intégrale sous la direction artistique dudit Gabriel Fumet.

Ienissei Ramic prend au piano l’Impovisation sur un thème donné (1955, 7′), selon une transcription des deux Thibault, Perrine et Lepri. La liberté y dialogue avec les citations chopiniennes. La vivacité exige plus que beaucoup du réinterprète, qui ne manque ni d’une technique éblouissante ni d’un évident souci – et hop, un chiasme en cadeau pour tous ceux qui ont atteint le présent (humour) paragraphe, même si ceux qui ont profité de notre passionnante analyse vocale en ont déjà goûté un – de convaincre dans les passages les plus pyrotechniques, signant ainsi une remarquable prouesse et technique et musicale, autour d’une reconstitution très intéressante.

Étonnamment étriquée sonne la Toccata (1950, 5′), pourtant interprétée par Jean Galard sur l’orgue de la cathédrale de Chartres. C’est décevant car, dans cette partition ambitieuse et agitée, tricotent avec habileté les doigts d’un musicien qui joue fort bien – ce septuagénaire semble ainsi plus habile en interprétation qu’en expertise : la Francilie de l’orgue rit encore jaune de ce document lui faisant qualifier un instrument à bout de souffle, doté d’un clavier et demi, d’« orgue symphonique remarquable » (on serait curieux de l’entendre jouer quelque œuvre symphonique sur cette pauvre Bête !). Aussi le sentiment est-il partagé : les saucisses s’agitent, les quatre membres démontrent indépendance et vivacité, la respiration est musicale, mais la volonté de clarté renforce, autant que notre système de restitution le laisse ouïr, l’artificialité de niveau sous-Hauptwerk que l’on aimerait n’attribuer qu’à notre piètre système audio. Petit à petit (2’33), la partition déploie le O filii avec vigueur. Si la dernière minute et demie prend son temps et, disons-le, paraît moins solennelle que superfétatoire, l’énergie de la composition et la bonne volonté de l’interprète ne manquent pas de conclure avec pompe et roucoulements le disque.

En conclusion, ce disque est un catalogue joliment agencé rappelant l’intérêt formidable de ces deux compositeurs. Soyons pédant : les Fumet Père et fils ne sont ni des découvertes (de nombreux disques les honorent), ni des curiosités anecdotiques perdues dans la grande Histoire de l’art. Peu connue, leur musique ? Si fait. Ce nonobstant, vissée sur un socle technique très sûr, elle est à la fois singulière et profonde, et les extraits ici choisis en illustrent la densité et la variété. Partant, en découvrir des pans passionnants par le biais de cet album tout récent est un conseil que l’on peut et veut proférer avec enthousiasme.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour lire nos 33 critiques sur le label, c’est çà.

Pour écouter le disque dans son intégralité, c’est là.

Alexandre Denéréaz, Œuvres symphoniques, VDE-Gallo

Compositeur et organiste vaudois, prof d’Ernest Ansermet, importateur à Lausanne de Pablo Casals, Jacques Thibaud ou Eugène Ysaÿe, Alexandre Denéréaz a eu le premier les honneurs de la collection des « Compositeurs suisses symphoniques » qu’Olivier Buttex nous permet de découvrir. À son service, un trio qui a connu de nombreux prolongements : l’orchestre symphonique de Volgograd, le chef Emmanuel Siffert, et le combo Olivier Buttex – Jean-Pierre Bouquet pour le son. Profitons de l’exposition Toutânkhamon, surtout si cela peut faire bisquer les associations racistes, pour évoquer ce disque initialement paru en 2008, et incluant :

- un poème,

- un intermède et

- des variations symphoniques.

Au Tombeau de Tut-Ankh-Amon (1925) s’ouvre avec pompe, vue la circonstance, entre cuivres et violoncelles. La harpe, aidée des flûtes et du hautbois, distille un brin de mystère, qui revient de façon récurrente. Puis l’on s’enfonce dans le caveau avec la prudence et l’émerveillement que l’on impute aux violeurs de tombe. Cordes et basson évoquent l’obscurité du lieu. L’orchestration ne manque pas d’en souligner, très vite, la majesté. Au mitan du « poème symphonique », une procession se faufile dans le dédale du monument. Au dernier tiers, la solennité semble saluer la découverte de la dépouille du dictateur.

Flûtes, contrebasses et timbales tonnent. L’ensemble de l’orchestre est mis à contribution pour un nouveau crescendo. Se déploie alors une ondulation mélancolique associant flûtes et cordes. Lyrisme et emphase reprennent le dessus pour préparer une coda majeure où les clarinettes font une apparition. Charge pour le cor anglais d’annoncer la brève conclusion survolée par les flûtes et couronnée d’un braoum explicite. En somme, une pièce évocatrice dont l’orchestre de Volgograd, peut-être parfois un peu court, tâche de rendre avec expressivité les phases de tension et de détente.

Le Rêve (1908) est un intermède symphonique débute dans l’éther des cordes. Le thème unique évoque l’incipit du prologue de Tristan (la – do# – si – la [fa – fa# sont modifiés]), enrichi par les clarinettes. Les cordes prennent de l’ampleur, bien aidées par l’assise des contrebasses. Des fanfares zèbrent çà et là le motif wagnérien, essentiellement porté par violons et compères avec le soutien sporadique des bois.

Le violon solo et divers pupitres s’échangent le thème, se le disputent, le gonflent puis le dégonflent. Crescendo et silences aèrent le récit – et permettent des montages presque discrets, comme à 7’58, avant la prise de parole de la harpe et de la clarinette. Divisé en segments alternant diffusion du sujet, crescendo et silence, le poème offre ainsi une longue paraphrase, assez séduisante, du début de l’opéra amoureux de Richard Wagner.

Plus longue partition des trois œuvres proposées, les neuf Scènes de la vie de cirque (1911) fricotent avec les 24′. L’introduction, après quelques secondes triomphales, s’engoncent dans une atmosphère dramatique joliment dépeinte. Un crescendo tuile l’arrivée des jongleurs, évoqués sans précipitation, essentiellement aux cordes et bois. L’Entrée des athlètes réveille les cuivres pour une fanfare à laquelle ne tardent point de s’associer les cordes.

Les Athlètes ne sont pas des rigolos : la musique souligne, avec un premier degré savoureux, roulement de caisse claire compris, que ces mastodontes sont là pour impressionner les foules avant de parader, triomphaux et grotesques. L’Homme-serpent leur succède. Lui non plus n’est pas un rigolo. Cordes graves, trompettes sourdinées et flûte ondulant mollement installent une atmosphère flippante, stagnante et triste à souhait.

La Belle écuyère remet un peu de légèreté et de paillettes dans ce monde censé être festif. Les ritardendi de la trompette et le thème en do mineur, rythmé par les violons, soulignent pourtant l’ambiguïté des sourires de façade. La fin, apaisée, en do majeur s’agrémente d’un arpège de harpe comme pour souligner un certain soulagement… dissipé par le surgissement du Clown. Amusant parce qu’il joue pas très juste, le clown n’est pourtant pas lui non plus dénué d’un voile d’inquiétude qu’une orchestration sciemment pesante renforce. Les Africains, précédés d’une musique plus arabisante que nègre, s’approchent pour exécuter une Danse de chez eux.

Les percussions n’y peuvent mais : l’orchestre évoque davantage les dresseurs de serpents que les rythmes du continent noir. D’autant que l’ornent quelques harmonies asiaïsantes, souvent recouvertes par une orchestration très européenne ! Les titres programmatiques paraissent n’être qu’un prétexte pour une promenade – moins folklorique que divertissante – dans plusieurs atmosphères. L’épilogue, puissant et sombre, conclut une composition colorée, où le compositeur semble s’amuser à dépasser les conventions de façade, imposées par les « scènes de genre », pour exprimer son élan créatif personnel.

En conclusion, voici un disque symphonique de belle facture, digne de combler la curiosité de tous ceux qui aiment fureter dans la musique à la fois bien écrite et méconnue du début du vingtième siècle.

Pour acheter le disque, c’est çà.

Pour l’écouter en intégrale, c’est là.

Pour découvrir la méthode de direction du chef, c’est ici.

Pour feuilleter les 32 critiques de disques VDE-Gallo, osez cet hyperlien.

Ce mardi, on sème tous

Ce mardi 30 avril, près de l’Opéra Garnier, se déroule le troisième épisode du projet « Nouvelle tétralogie ». Aujourd’hui sont prévues des chansons amoureuses. Selon l’expression de l’expert Céline, venez vivre l’infini à la portée des caniches que nous sommes. C’est vrai que, déjà du temps de Je m’appelle Firmin, l’amour était une préoccupation infinie pour nous autres puisque « Tout le monde fait l’amour » (Paroles et clavier : Bertrand Ferrier / Musique et voix : Damien Ferrier / Réalisation : Thierry « Titi » Tonelli).

Ce soir encore, on va pleurer sur mon sort, rigoler de la vie, s’amuser de nous, méditer avec une grande profondeur (de vue, bien sûr), faire des « oh » et des « ah », compter les erreurs de textes et les accords loupés, citer Ricet Barrier, parler de tartines et accueillir l’invité vedette voire la guest star du jour, Herr Jann Halexander, pour deux chansons et demie. Pour ceux qui veulent me voir près de manches à balai, c’est ci-d’sous.

Pour ceux qui veulent me voir près de(ux) micros, c’est çà.

Pour ceux qui veulent soutenir le projet de maxidisque, c’est là.

Royaumes oubliés, Musée du Louvre, 28 avril 2019

Une exposition se peut-elle goûter sans sous-titre approprié à l’inculture du visiteur ? Royaumes oubliés : de l’empire hittite aux Araméens, la nouvelle réalisation du département des Antiquités orientales du Louvre – la première depuis douze ans – pose la question en développant un concept liminaire présenté par le Pergamonmuseum de Berlin. L’invitation tisse trois fils rouges très attractifs :

- les vestiges d’une civilisation rivale de la grandeur égyptienne, celle des Hittites ;

- le topos des explorateurs et découvreurs « à l’ancienne », autour de la figure de Max von Oppenheim mais pas seulement ; et

- le travail de restauration « de plus de 20 000 fragments », tantôt recollés, reconstitués, esquissés, etc.

Ainsi, outre la curiosité que légitime toute proposition d’un musée aussi phénoménal, deux axes peuvent motiver la visite :

- d’une part, la découverte d’un pan de l’Histoire peu connue – parfois même par ceux qui la connaissent bien ;

- d’autre part, la compréhension des coulisses du passé, comment on le fabrique, le décrit en pointillés, le laisse en suspens tout en avançant des hypothèses parfois controversées par ceux-là même qui les ont avancées.

En gros, si l’on a bien saisi le pitch, au début, soit en 1200 avant Jésus Christ, était l’empire hittite, concurrent des Égyptiens. Puis il s’est effrité. Des royaumes néo-hittites – parfois des villes – se sont constitués. Ces civilisations ont tâché de commercer et/ou d’imposer leurs caractéristiques aux autres. La guerre, le business, la religion – donc, dans ces trois cas, l’artisanat et l’art – sont devenus des instruments de domination et d’identification. Peu à peu, en déplaçant des populations entières, les Araméens ont réussi à faire leur trou dans la mosaïque assyrienne, en gros entre 900 et 700 avant Jésus Christ. Dès lors, dans ce maelström dont les historiens n’ont pas recomposé le récit intégral en dépit d’efforts faits pour préserver un patrimoine meurtri par les guerres mondiales et syriennes, les objets portent trace des différentes civilisations, de leurs oppositions et de leur métissage.

L’exposition associe miniatures et mastodontes. De nombreux gardiens minéraux rythment la progression du visiteur. La pièce présentée supra est typique de cette déambulation : elle représente un sphinx, créature à la signification mutante – au départ représentation du pharaon, ensuite animal féminin divinisé ; et elle est inachevée, laissant une large part à l’imagination des chercheurs. Voilà le premier point d’intérêt, pour l’ignorant : l’équilibre sensible entre science et fantasmatique, certitude et suppositions souvent hasardeuses. Deuxième point d’intérêt : le mélange de pièces « documentaires » (coupelle banale « débanalifiée » par les siècles et par les godrons qui l’ornemente) et d’art fonctionnel, tel ce vase prêté par le Metropolitan Museum de New York.

Les objets présentés ici mêlent ces deux atouts. Ainsi de cette stèle de Bakhtan, qui rend hommage au pouvoir thaumaturge de Ramsès II grâce à un miracle réalisé par l’intermédiaire d’une statue envoyée en pays hittite. Or, en réalité, cette stèle viserait à réinventer – disons : inventer – une Histoire des Hittites pour que le peuple se glorifie, même si l’anecdote n’a jamais été attestée au moment des faits. Ainsi cette fabrique de l’Histoire – partant, de l’identité par l’Histoire – résonne-t-elle, mutatis mutandis, à travers les siècles, en interrogeant nos propres pratiques de reconstruction historique. De la sorte, elle constitue un troisième point d’intérêt pour l’ignorant qui se risquerait dans ces lieux.

Disposées dans un ordre chronologique qu’éclairent des cartes utiles pour se repérer (un peu, ne nous haussons point trop du col), l’essentiel des pièces ressortit de quatre catégories :

- les monstres gardant les palais ;

- les expressions religieuses ;

- les vestiges de vie ; et

- les éléments funéraires.

L’amateur d’ambiguïté restera marqué par les pièces indécidables. Ainsi de cet authentique vistemboir, selon la terminologie du chercheur Vincent Poursan et du connaisseur Achille Talon, qualifié de « support avec caryatide » et emprunté au musée de Copenhague. De lui, on ne sait rien. Toutefois, si l’on imagine que la caryatide est une déesse (supputons), si l’on en infère qu’il pouvait servir dans le cadre d’un culte (pourquoi pas ?), ce truc devient un « support à encensoir ». De même, cette figurine féminine portée par deux petits lions : peut-être s’agit-il d’une déesse, puisqu’elle marche sur des lions, mais, comme on ignore où fut vraiment produit cet objet, plusieurs hypothèses se présentent pour définir l’identité de ladite déesse. En ce sens, séduit l’association entre une volonté de rigueur et une impossibilité, aussi récurrente qu’assumée, à trancher.

La variété des sujets fixés par les objets figuratifs constitue un quatrième point d’intérêt pour l’ignorant. Les animaux, osons un jeu de mots formidablement drôle, se taillent la part du lion : taureaux, lions, scorpions, créatures hybrides ou imaginaires peuplent les salles de l’exposition. Toutefois, l’on trouve aussi des humains, animaux spéciaux et parfois divinisés, ainsi que des musiciens. Par exemple, on croise un petit joueur de luth d’Alep, dont l’intérêt n’est pas la qualité mais la taille. En effet, de nombreuses sculptures évoquaient des musiciens ; mais celui qui est présenté est de petite taille et en terre cuite, ce qui témoigne d’une « production de masse » réalisée grâce à la maîtrise du moulage (vers 1200 avant Jésus Christ). L’idée d’une industrialisation de l’art, toutes choses étant égales par ailleurs, donc de sa diffusion, pourra aussi intriguer le badaud par l’incongru attiré.

Cinquième point d’intérêt potentiel pour l’ignorant, la polymorphie de la représentation de la mort stupéfie. Celle qui deviendra la Grande Faucheuse est omniprésente, car elle ne s’exprime pas que dans des éléments liés aux tombeaux. On peut, sans se trop torturer les méninges, ce qui serait quelque peu benêt, la repérer dans trois autres domaines.

- D’abord, la mort – ou plutôt la peur de la mort, ce qui n’est pas toujours très éloigné – ruisselle sur les statues colossales d’animaux protecteurs, pour lesquelles l’imagination du visiteur est sollicitée : les yeux de certaines pièces « devaient être incrustés », renforçant l’effet saisissant de leur rugissement de pierre.

- Ensuite, la mort frappe aussi à travers l’omniprésence des dieux, notamment le récurrent dieu de l’orage, signe d’une espérance désespérée tant dans un sens de la vie que dans un après demandant confirmation.

- Enfin, la mort s’illustre aussi à travers la tentative d’immortalisation que manifestent les portraits de rois.

La capacité des Hittites et de leurs successeurs, pour ainsi dire, à exprimer la mort sur le monument, dans l’aménagement des espaces, dans l’expression des imaginaires donc des espérances, traduit à l’évidence une conception de la vie sur laquelle on repart frustré d’explications mais pétillant de questions. Parfois, c’est aussi mieux.

Sixième point d’intérêt, la profusion de matériaux traités avive la curiosité du zozo qui baguenaude. Certes, les majestueuses monstruosités de pierre fascinent. Néanmoins, bien d’autres supports sont traités – citons à titre d’exemple le fer, le bronze, la faïence et la pâte de verre, dont on aperçoit des exemples sur le collier supra, qui n’est certes pas issu d’une ZÀD.

Cette association de matériaux traduit à la fois le savoir-faire et la finesse des civilisations que l’on effleure en vaguant de ci de là – et peut-être aussi leur capacité à inventer. En témoignent ces créatures qui ne mélangent plus des matériaux mais des entités : ainsi des spectaculaires hommes-oiseaux-scorpions qui gardaient un palais à Tell Halaf, en Syrie, 900 ans avant Jésus Christ.

Septième point d’intérêt, les deux limites de la diachronie. En effet, certaines pièces ont peiné à traverser le temps, parfois par usure, par vandalisme, par dérobades ou par bombardement. Ainsi de cette statue de griffons dont le puzzle de 2600 pièces restera à jamais infini… et de loin. C’est la première limite de la diachronie : l’impossibilité et la vanité de tout refaire à l’identique. Néo-amis de Notre-Dame, cadeau pour vous.

Seconde limite de la diachronie : si certains orthostates sont rigolos et lisibles (tel celui qu’orne « une autruche avec une perdrix sur son dos », daté de 900 avant Jésus Christ), d’autres, faute d’explication technique, relèvent de la foi. Ainsi de cette pierre dressée ornée « d’une taupe et d’une grenouille » pour laquelle, assurément, je n’avais pas pris les lunettes ad hoc.

Orthostate orné d’une taupe et d’une grenouille (900 avant Jésus Christ, Tell Halaf). Photo : Rozenn Douerin.

Pour l’ignorant, le charme de cette exposition tient à cette profusion d’intérêts – secondaires d’un point de vue scientifique, mais quoi ? Cette exposition serait-elle réservée aux spécialistes ? À l’évidence, une visite guidée paraît très conseillée pour profiter avec sapience de ce riche pan de l’Histoire que l’ignorant, seul, ne peut que survoler sans apprécier les implications politiques, anthropologiques, manufacturières et artistiques – notamment – propres à cette si vaste période et à sa réappropriation par l’Occident. Ce nonobstant, en candide, on peut aussi apprécier de découvrir, parmi d’autres, les collections spécifiques du Louvre, que nous n’étions jamais allé visiter, puis des pièces qui séduisent en tant que telles, sire. Ainsi de cet archer-à-la-bonne tête…

… ou cette statue de taureau, à contempler de face sur deux pattes…

… ou de côté sur quatre (donc cinq).

En conclusion, oui, une exposition peut se goûter sans sous-titre approprié à l’inculture du visiteur – à condition d’accepter de n’en retirer quasiment ce qui lui parle… et à condition de profiter d’une présentation riche de pièces variées et de repères accessibles à tous. C’est le cas, avec cette variation autour des Hittites et des Araméens, joliment scénographiée et qui sera sans doute moins courue que l’exposition Léonard de Vinci. Rappelons que, en achetant un billet pour cette exposition au prix redoutable de quinze euros, le visiteur gagne le droit de visiter l’ensemble des collections permanentes du musée, ce qui permet de rentabiliser la cherté du package.

Pour réserver et visiter l’exposition dès le 2 mai, c’est ici.

La nouvelle tétralogie en concert (2/4)

J’ai laissé des bouts de moi un peu dans chaque endroit, peut-être dans quelques esgourdes itou. Des bonnes et des fausses notes, des paroles, des bonbons, des chocolats parfois. Ce soir-là, pour le deuxième épisode de la Nouvelle tétralogie, constitué de « Chansons géographiques », j’ai invité mes commensaux à commencer – c’est hilarant, presque comme le funeste – par faire un tour au troquet.

Après un détour par Nanterre, on s’est enfoncé davantage dans des terres beaucoup plus intérieures que j’ai intitulées des tunisies. Il paraît que le nom était déjà pris, tant pis : sur un malentendu, ça passe.

Cet atavisme sudiste m’a poussé à parler d’un fantasme qui sent l’iode et le rosé, les cigales et l’élection de miss Nibards, le festival de danse folklorique et les marchands de churros – bref, des vacances à Narbonne-Plage.

Du coup, l’invité du jour a jeté sa gourme pour avouer qu’il était un vrai routard, peut-être pas tout à fait punk, mais à chien tout de même. Dans le quartier de l’Opéra où avait lieu le concert, ça en jette.

En tant que puissance, si si, invitante, j’ai été contraint de renchérir et de me situer non loin du signor : pas tout à fait au niveau du chien, pas encore au niveau du loup. En somme, dans la géographie mouvante de nos animalités.

Pourtant, point ne s’agissait de réduire les géographies à nos petites personnes. Un grand souffle glacé a ainsi embras(s)é la Comédie Dalayrac en inspirant une chanson intimement géographique et torturée : complètement québécoise, sauf l’accent qui est plus grave qu’aigu – disons circonspect.

À la vérité, une chanson qui est d’ailleurs et de nulle part correspond au projet de chansons géographiques. Les lieux ne sont que des prétextes où laisser des bouts de soi et emporter des bouts des autres – tous ceux qui ont fricoté avec la gare d’Arras le savent.

Il n’en reste pas moins que la géographie peut être aussi physique (un lieu) que fantasmée, temporelle (un moment entre deux moments), inspiratrice ou sociale. Le géographe Jean-Jacques Goldman ne parlait-il pas des gens « d’un certain milieu, d’un certain style » ? Du coup, s’il n’en parlait-il pas, ben, pourquoi pas moi ?

Avec son affabilité coutumière, Claudio Zaretti nous a gratifié de son tube inédit, cosmique et hospitalier. C’est bien sûr avec son autorisation que nous diffusons ce petit moment de feel-good song – moment résolument géographique.

Après, la soirée de chansons a continué par une géographie humaine. Pour savoir ce qui, alors, s’est tramé, nous ne diffuserons qu’un dernier extrait. Le reste, seuls ceux qui se faufilèrent jusqu’à la Comédie Dalayrac le connaissent. Faites partie des prochains en réservant votre billet pour le prochain épisode – un épisode résolument amûûûûreux (références ci-d’sous !).

Pour soutenir le projet discographique, c’est ici.

Pour réserver en vue du concert du mardi 30 avril, c’est là.

Cradle of Filth, La Machine du Moulin Rouge, 25 avril 2019

Dans ces temps guindés et puritains, l’univers malsain de Cradle of Filth est un défouloir qui, 28 ans après son apparition, continue à faire du bien. Sur une base de metal puissant, agrémenté de breaks pour faire vivre des chansons tournant souvent autour des 7’30, les collègues de Dani Filth développent un imaginaire post-gothique. Manoirs, vampires, fantômes, démons, adorations en latin et morts sanguinolentes de – voire par de – jeunes recluses sont les concepts-clés qui ordonnent le monde de Cradle. Ils sont donc au rendez-vous que le groupe a fixé à ses clients, à la Machine du Moulin rouge, un an après son précédent passage parisien. Objectif : poursuivre la tournée qui accompagne la sortie de Cryptoriana depuis 2017.

Le charme de ce projet kitsch à souhait réside principalement dans l’association entre :

- une rythmique trépidante,

- une utilisation percutante des twists rythmiques,

- la maîtrise des codes du genre (voix grondante ou suraiguë, chœurs et nappes de claviers, background vocals féminins aussi typiques que médiocres), et

- une énergie scénique… qui ne permet d’ailleurs pas au groupe, ce soir-là, d’enchaîner des sets de plus de 25′.

La scène de la Machine paraît petite pour accueillir un sextuor (deux guitares, une basse, un clavier-voix, un batteur et le chanteur) qui a besoin d’espace pour faire voler les cheveux voire se prendre pour des derviches tourneurs ou proposer des running-gags tel l’art de Richard Shaw pour se relever en se tirant la tignasse. Toutefois, cet aspect resserré renforce la proximité avec les spectateurs, dans une ambiance bon enfant que trois types de participants partagent :

- les pogoteurs de l’avant-scène (pouvant même grimper sur scène après le slam sans qu’un vigile vienne faire son sktech),

- les écouteurs du fond de salle et

- les spectateurs de la périphérie, assis au balcon ou tapant la tchatche au bar.

Le format de concert (1 h 25′) peut paraître limité pour des billets claquant les 33 €, mais le spectacle est propulsé avec métier, et sa brièveté permet de ne jamais paraître redondant. De plus, la mobilité des gratteux, passant de scène à jardin dans un ballet efficace, ajoute utilement du dynamisme au show. Néanmoins, quelques regrets peuvent entacher la prestation. Citons-en deux, importants, qui teintent d’une pointe d’amertume notre plaisir.

- D’où nous nous trouvons, peut-être trop bridé, le son est lamentable. Si les fûts sonnent bien, les guitares sont presque inaudibles, ce qui est regrettable pour un groupe associant la puissance d’un pré-Gojira à des lignes mélodiques polyphoniques (orchestrées par le batteur) et des duos de guitares parallèles presque façon Iron Maiden.

- L’utilisation de bande-son en play-back sur les parties chorales met colère, car l’on ne paye point son billet pour ouïr un disque, boudu.

Cependant, en conclusion, de fort allègres souvenirs dominent cette soirée que l’on pourrait décrire comme « un concert où, si t’as pas éteint ton téléphone portable pendant, c’est pas grave ». Certes, pour bien apprécier la musique du groupe, il convient de se procurer les disques, dont Cryptoriana n’est pas le moins intéressant – les écouter en piètre qualité sur YouTube ne rend pas raison de la qualité d’ensemble et de la vitalité du travail effectué. Mais il est tout à fait conseillé de se rendre au concert pour profiter d’un moment d’entertainment dynamisant, qui assume le côté stéréotypé de ce type de production tout en prouvant l’efficacité de ce qui reste, n’en déplaise aux fins gourmets, de la très bonne musique exécutée avec un savoir-faire réjouissant.

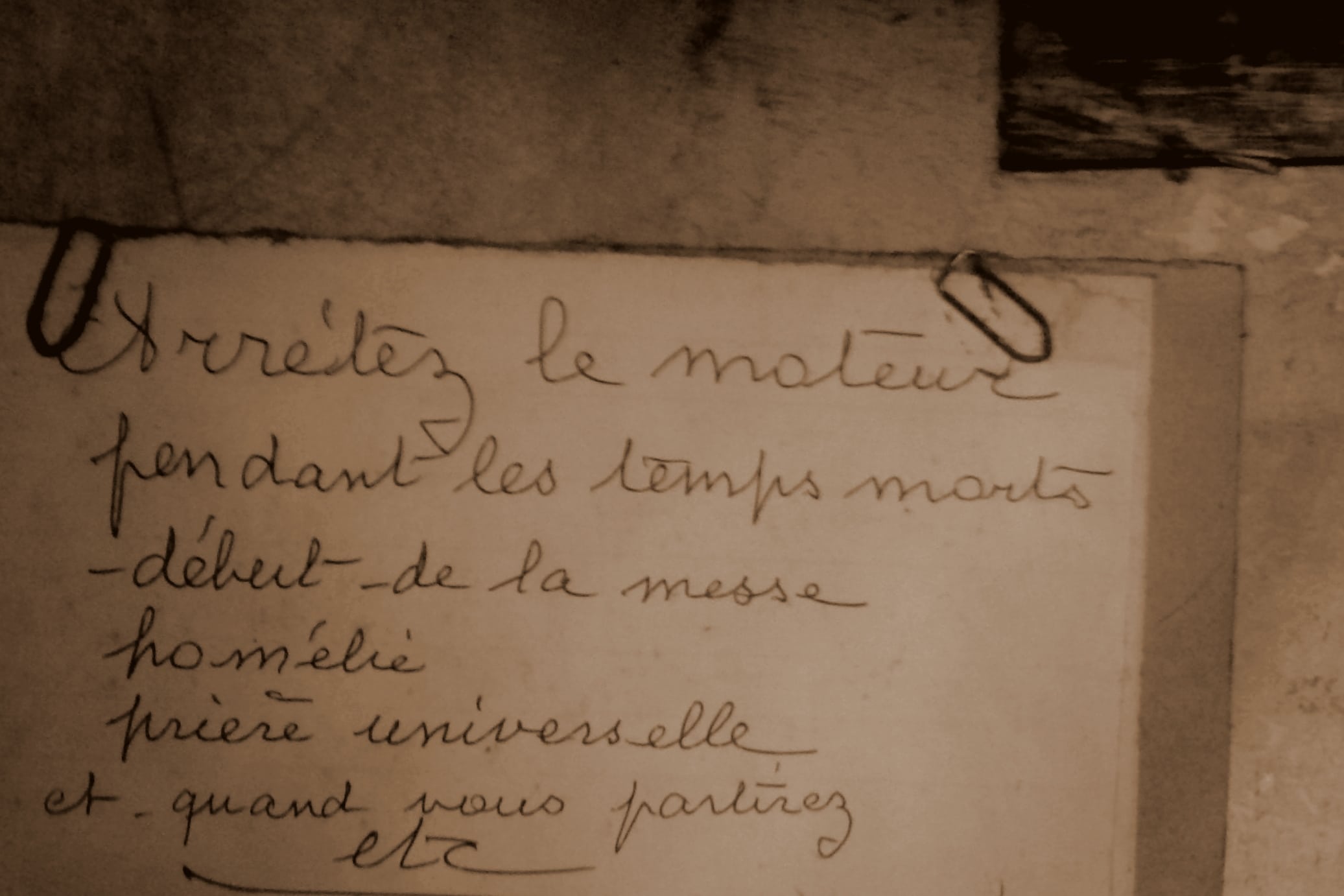

Les temps morts, etc.

Tu connais ce moment, oh, tu connais ce moment où, lors d’un convoi « spécial », remplaçant un collègue absent, tu constates que quelque prof d’orgue a été prévenu de ton passage : le pire des métronomes a été placé près des claviers pour t’obliger à jouer en mesure, ce qui n’a jamais été une de tes spécialités – à supposer que tu en aies, des spécialités.

Malgré que tu en aies, il te le faut reconnaître : cette visite – où tu fus accueilli avec amabilité et sourires, ce qui n’est pas si fréquent en tant qu’organiste étranger – fut fort pédagogique. Ainsi, en tournant la tête au détour d’une inattention, tu appris ce qu’est un temps mort dans ce sport collectif qu’est une eucharistie. Sens de la chute oblige, les trois dernières lettres de cette antique notice sont, Dieu t’en soit témoin, les plus gouleyantes !