Jan Novák, Balletti et plus, VDE-Gallo

Ce qui est bien, quand on ne connaît pas grand-chose, c’est qu’il reste beaucoup à découvrir. Ainsi de Jan Novák, dont VDE-Gallo a publié de nombreux disques, à commencer par ce volume, capté en 1996 par Olivier Buttex en personne et édité en 1999. Le Kammer Ensemble de Paris est alors dirigé par Armin Jordan. Et le disque est super. (Voir infra pour une vraie critique suintante de prétention, comme d’hab’.)

Balletti à 9 (23′) précipite l’auditeur dans un Allegro molto aux allures de danse de saint Guy – dont les premières mesures ont pour le moins inspiré l’arrangeur de l’excellent « Coup de queue de vache » de Thomas Fersen ! La pulsation des violons trouve écho et swing dans les formules des bois, le grondement de la contrebasse, les unissons soudains et les énoncés du cor. Quel début en fanfare, astucieusement écrit et follement énergique ! D’autant que la prise de son, donnant une impression de proximité, accentue cette ivresse de la farandole, même si le montage de Jean-Pierre Bouquet manque parfois de délicatesse (2’51).

Le Moderato offre à la clarinette de Philippe Cuper l’occasion de lancer la partie. On y retrouve les carburants de la première phase : motifs circulant de pupitre en pupitre, bariolages facétieux ou virtuoses, fusées ascendantes et accents synchrones, avec l’ajout de cellules obsédantes ornées de cordes volontiers viennoises. Chaque instrument obtient l’occasion d’intervenir, en tête d’ensemble ou en solo, de la flûte de Clara Novakova au basson de Henri Lescourret en passant par le cor de Daniel Catalanotti tandis que les cordes (Jean-Claude Bouveresse, Philippe Dussol, Hugh Mackenzie et Bernard Cazauran) savent impulser le rythme voire les breaks (4’30), coll’arco ou en pizzicati, jusqu’à l’accélération finale.

Le Lento oppose la nonchalance des violons aux contretemps de la contrebasse et du basson. Ça se balance avec élégance, porté par les montées de la clarinette, les minauderies de la flûte et les intermèdes soufflés auxquels font écho les cordes. Le cor puis l’alto ajoutent du piquant à ces beaux échanges où les rôles permutent gracieusement jusqu’à l’apaisement final. Le Vivo n’enlèvera certes rien à notre enthousiasme. Le quatuor à cordes semble davantage moteur, mais le compositeur veille à alterner les fonctions et à insérer, au gré des mutations d’atmosphère et des modulations, des surprises comme ces glissendi en parallèle ou à l’unisson (2’15 et 2’37). Son sens brillant de la déclinaison des motifs offre, singulièrement un résultat aussi impressionnant que passionnant de bout en bout.

Changement partiel d’équipe, avec les Sept métamorphoses in pastorale L. V. B. (7′) pour flûte, hautbois, deux violons et piano – Christophe Poiget et Christophe Larrieu se glissent alors dans le combo. Œuvre de commande terminée peu avant la mort de l’artiste (peu après eût été plus étonnant), elle esquisse sept évocations de la « Symphonie pastorale » de Ludwig van Beethoven d’une durée moyenne d’une minute. L’énergie de l’Allegro liminaire est mise en valeur par une écriture inventive et une exécution soignée (virtuosité, sonorité, synchronisation et nuances). La flûte baguenaude, gaie et primesautière dans l’Allegro non troppo, que troublent le piano puis le trio de cordes. Le troisième mouvement joue la vitalité du ternaire tournoyant en associant cordes, flûte et hautbois. Le piano, silencieux dans le mouvement précédent, prend avec élégance et brio le contrôle de l’Andante, en dépit des interventions des cordes.

Le « Quasi scherzo vivace » qui s’enchaîne remet aux prises l’ensemble des protagonistes, à coups de contretemps délicieux. Ces cahots précipitent la course des instrumentistes dans le sixième mouvement, où le violoncelle prend le lead, accompagné par ses pairs. La légèreté de la flûte fait basculer ce beau monde dans l’Allegro assai final où Jan Novák utilise sa spéciale : après qu’il a installé une dynamique fascinante, le compositeur envoie un soliste (en l’espèce la flûte) planer au-dessus de la bataille… avant de re-susciter un antagonisme swingué (la flûte, toujours, à 0’45 !). Même si les dix secondes de blanc à la fin de la piste surprennent, tout est savoureux : la partition, à la fois simple, riche et gorgée de vie ; l’exécution, brillante et musicale ; et la restitution discographique, claire et sans chichi.

La ballade s’achève déjà, hélas, avec le Concertino pour quintette à vent (12′), Jean-Louis Capezzali s’emparant de la partie de hautbois. Cette musique de bonne humeur tente de marier jazz et musique savante. Dès l’Allegro molto, la liberté harmonique qui sourd çà et là se frotte aux contretemps, aux formules récurrentes qui ruissellent de pupitre en pupitre, aux effets de mini big band (1’22) renforcés par l’utilisation d’un basson en guise de contrebasse assurant le redoutable beat. Changement d’ambiance avec l’Adagio : le basson y évoque l’accompagnement du célèbre « Air » de la Suite en Ré de Johann Sebastian Bach, tandis que la flûte, comme feu Johnny, a le blues. Le basson qui la rejoint après plus d’une minute l’encourage dans cette mélancolie. Le cor ne dit pas autre chose. Perturbante, l’arrivée des hautbois et clarinette semble dégingander le rythme, et hop, plus que remettre d’aplomb cette musique sciemment de guingois. Le basson-contrebasse s’offre alors un solo, avant que le thème initial ne revienne à la flûte, harmonisé pour l’ensemble du quintette.

C’est écrit avec métier, ironie et subtilité ; et l’exécution est à la hauteur du compositeur – on regrette d’autant plus que le decrescendo final soit truqué par un fade-out artificiel que, vu le niveau des musiciens, l’on a tendance à imaginer inutile. L’Allegro stipulé « swingy » dégaine un hautbois qui se dandine. La flûte, puis le basson, puis la clarinette donnent une teinte sérieuse car quasi fuguée à ce mouvement, où le motif liminaire résonne d’un bout à l’autre de l’ensemble, cor compris, façon fugato ou unissons modulants. Le basson reprend par intermittences son rôle de contrebasse, la flûte gardant la préséance pour énoncer les thèmes qui balancent, en alternance avec les figures montantes (on part du grave, on ascensionne, zip zip, progressivement mais ensemble) et les moments rythmiques (accords en quintette à rythmes pointés). Le tout finit alla big band, ce qui sera toujours préférable à quelque « Allahou akbar » de grand malade de l’os de la tête ; et le résultat est, ma foi, quelle qu’elle soit, bien savoureux.

En conclusion, on l’aura déduit, ce disque nous a totalement séduit. Les pièces qu’il rassemble sont à la fois diverses et palpitantes. Les interprètes sont brillants : virtuosité des saucisses, travail d’ensemble et capacité à modifier la couleur des sons quand nécessaire. Un regret supplémentaire, néanmoins ? Non, deux. D’une part, à l’aune du CD, la durée totale de 43′ est difficile à justifier… même si d’autres disques Novák peuplent le catalogue de VDE-Gallo. D’autre part, on eût aimé que le livret expliquât le choix de ces pièces – volonté de surligner la diversité du compositeur ? retranscription d’un projet de concert nécessitant des œuvres aux tonalités variées ? Rien n’en est dit. Ces regrets gourmand puis encyclopédique n’enlèvent pourtant guère à une découverte remarquable que nous nous réjouissons de partager avec des lecteurs qui, éventuellement, seraient presque aussi incultes en novákologie que nous… donc hâtifs de rencontrer cette musique revigorante en diable !

Pour écouter l’intégrale du disque gratuitement, c’est ici.

Pour retrouver nos 20 précédentes chroniques VDE-Gallo – Cascavelle, bim.

Pour acheter ce disque pétillant, c’est là.

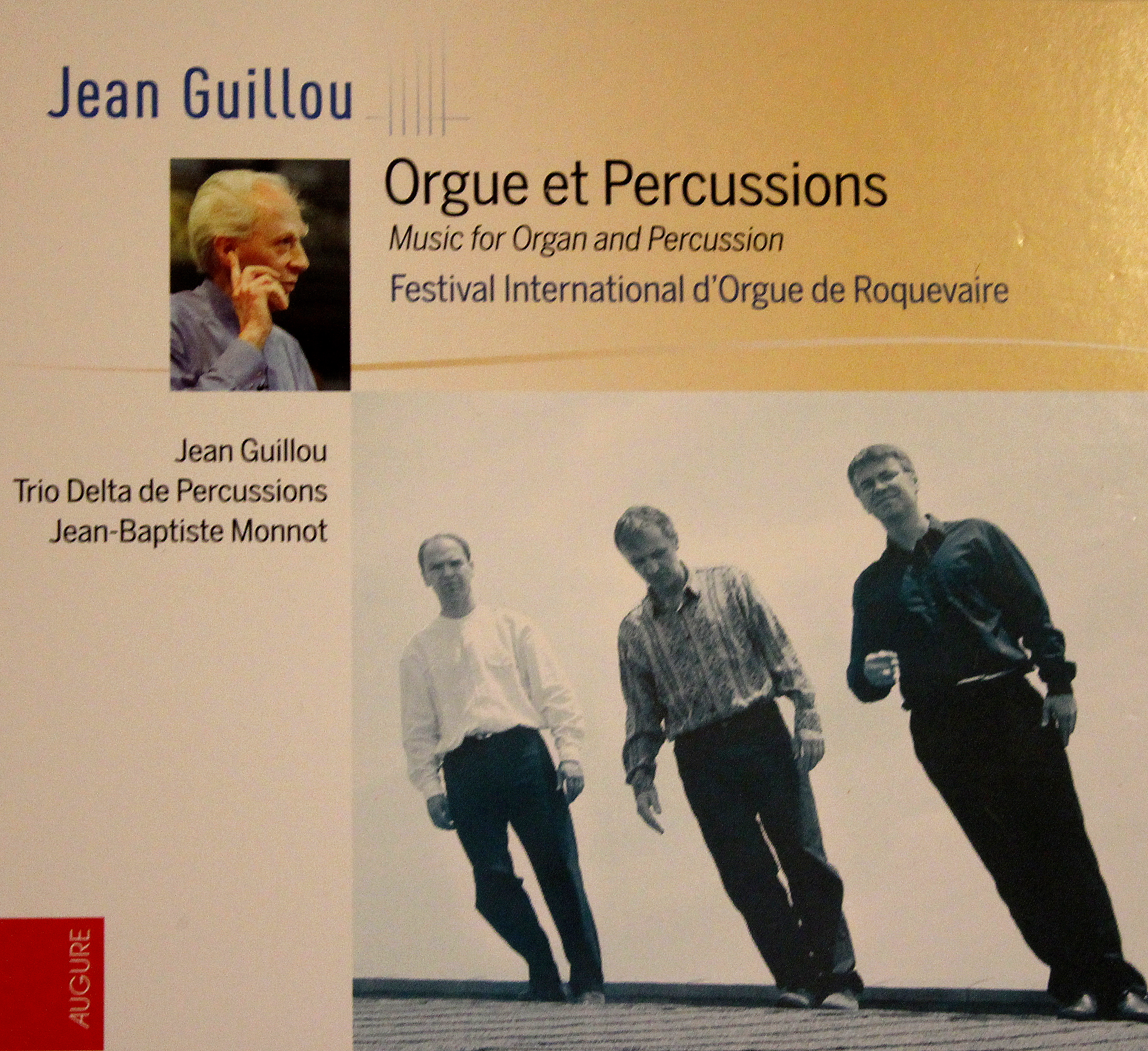

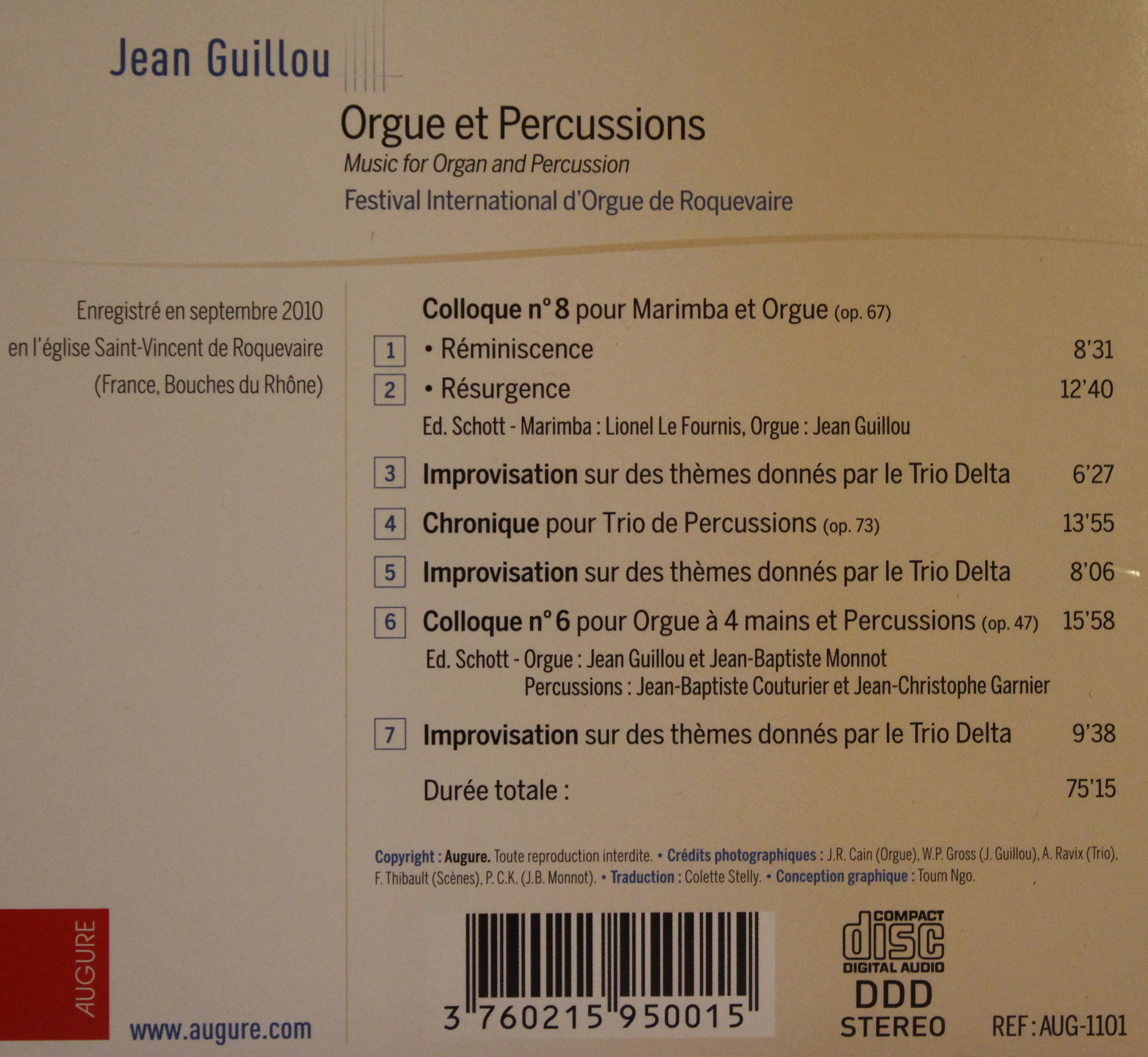

Jean Guillou, Orgue et percussions, Augure

Malgré son site Internet suranné, l’affaire se passe autour d’un orgue massif (cinq claviers, soixante-douze jeux – traduction pour les non-oragnopassionnés : soixante-douze sons que l’artiste peut mélanger), « construit à partir de l’orgue personnel de Pierre Cochereau », puis « conçu par son titulaire Jacques Garnier » alors « inspiré par les idées du célèbre organiste (sic) Jean Guillou ». Ainsi se préfigure un programme tripartite comme on aime, associant trois compositions pour percussions et trois improvisations de M. Saint-Eustache, grâce à deux organistes – Jean Guillou et un Jean-Baptiste Monnot d’à peine vingt-six ans – et aux percussionnistes Jean-Baptiste Couturier, Jean-Christophe Garnier et Lionel Le Fournis.

Le Huitième colloque (21’) commence dans l’imprécision du possible – hé-hé, je tente. Sous les baguettes du virevoltant Lionel Le Fournis, le marimba bariole tandis que l’orgue multiplie ses propositions aguichantes, des principaux aux anches. La « Réminiscence », première partie, associe avec une acuité passionnante la puissance de l’orgue, la résonance de Saint-Vincent de Roquevaire et la présence du marimba, peut-être excessivement valorisé par la prise de son – l’orgue est curieusement relégué en fond sonore. Les anches et le plein jeu se frottent activement à la précision tremblante de la percussion – nan mais, attention, j’ai trouvé la solution en relisant ces impressions d’écoute : je préfère penser que c’est hyperpoétique plutôt que très nul, comme formulation. La prise de son de Jean-Claude Bénézech bénéficie alors aux résonances et aux remarquables synchronisations des musiciens. Le compositeur joue avec gourmandise du spectre exigible de son complice (piste 1, 6’25), entre « notes » précises et puissance de la percussion.

La « Résurgence », seconde partie, propose d’aller de l’avant, entre mouvement tonique et réponse organistique. Les effets d’écho et les dynamiques sont moins coruscantes, selon l’adjectif à la mode, que tektonik. Ce nonobstant, il y a de la force, de la vigueur (piste 2, 3’20), de l’énergie et de la ponctuation (5’10). [Je sais, oh, je sais mais, sans me contrevanter, quand j’ai écrit ça, j’étais sûr ça veut dire quelque chose, alors je laisse, peut-être ça veut.] La fougue de l’orgue finit par exploser au mitan du second mouvement, sanctionnée par un marimba peut-être trop présent en termes de captation, ce qui valorise l’excellence de son interprète mais sous-estime malgré lui son précieux et précis complice. Reste l’intérêt de cet enregistrement, incluant des moments magiques (autour de piste 2, 11’) où les deux musiciens se contaminent l’un l’autre avec une fausse spontanéité et une vraie virtuosité. Les gens bien diront : « C’est n’importe quoi. » Comme j’en fais pas vraiment partie et sans feindre l’enthousiasme absolu sous prétexte que ce disque me fut offert par le producteur, je tonnerai donc simplement : bigre, ça impressionne et ça sonne.

Premier interlude, la Première improvisation (6’) s’articule autour d’un thème énoncé par le vibraphone et les cymbales, même si le pékin que je suis peine, comme pour la troisième improvisation, à simuler avoir compris la cohérence entre la partition fixée dans le livret et le rendu. Dès la proposition du percussionniste consommée, l’organiste embraye sur l’opposition entre aigus, anche aiguë et graves. La tension du propos est sensible, quoique difficile à rendre au disque. Jean Guillou, soucieux de construire son discours autant que de saisir son auditeur, propose une succession de phases où les plans sonores s’affrontent puis d’autres où les jeux de détail dessinent une ligne fragmentaire, comme impossible à aboutir. Écho à cette frustration, vient à résonner la colère des accords répétés aux tuyaux graves ou hostiles. En témoigne le finale dont les plus grands tuyaux sortent plutôt piteux que piètres vainqueurs – l’intériorisation des vibrations fait (presque) toujours partie de l’agogique, pof, du maître.

La Chronique pour trio de percussions (14’), rare pièce d’Augure sans Jean Guillou, s’ouvre sur une proposition atmosphérique aux riches harmoniques que ponctuent de brèves esquisses formelles. L’atmosphérisation du monde sonore interroge jusqu’aux intervenants (2’). Tambours et caisses claires s’agitent (4’15) puis s’impuissiantent (hop). Deux vibraphones virtuoses dialoguent contre un percussionniste. Puis au mitan de la pièce, la force du choc l’emporte sur l’autorité de la note. Une tendance atmosphérique puis martelante embrase le dernier tiers de la pièce. Gongs et résonances embrasent l’espace que de petites cloches peinent à investir. Les clochettes et cymbales finales manquent tout autant d’émotivité pour motiver notre wow.

La Seconde improvisation (8’) rebondit d’abord, jboïng jboïng, sur la fin du thème du marimba. Ce faisant, discutent flûtes et anches en crescendo. Les flux et reflux d’intensité procèdent pour partie par duos, accompagnés du penchant guilloutique pour les mélanges creux et les tremblants à quasi tout-va. Des courses-poursuites vers l’aigu s’appuient sur une pédale solide qui gronde son énergie face aux accents répétés et aux arabesques ternaires. Alors, l’orgue juxtapose de brefs tutti à des écharpes de notes explorant tant les jeux aigus que les lamentations en decrescendo qui sanctionnent l’improvisation sans l’achever.

Le Sixième colloque pour orgue à quatre mains et percussions (16’) associe Jean-Baptiste Monnot à Jean Guillou, tandis que Jean-Baptiste Couturier et Jean-Christophe Garnier percussionnent. Amorcé sur des motifs flûtés mystérieux (et tremblants), le colloque prend vite le virage de la puissance. L’arrivée des cloches accentue l’étrangeté des flûtes, dont les nappes renient toute mélodie pour privilégier un travail d’atmosphère. Entre gong et tam-tams, un orgue rythmique trace sa voie face au marimba. C’est une flûte qui prend la parole et s’impose (vers 4’) sans effacer les interventions qui l’enveloppent. L’ambiance planante vole en éclats à chaque sursaut digital du double soliste à la console, mais la flûte et le marimba ne se découragent pas. S’installe manière de capharnaüm où se faufilent des cymbales au gré de tenues obstinées que font scintiller les percussions métalliques. Des blocs chinois enrichissent le paysage où la caisse claire ne s’en laisse pas conter. Les interventions éclatées de l’orgue, entre accords, cantilène fragmentaire et fumerolles de notes, osent s’appuyer sur l’ensemble du spectre disponible – tantôt discret, détaillé ou massif.

Le panel de percussions se mélange, alors qu’un dialogue tente de s’articuler entre l’orgue et le marimba (vers 10’20). Audiblement, les deux interlocuteurs ne parviennent pas à s’accorder. L’orgue s’enfurie, et bam ; les toms tonnent. Un nouveau crescendo déflagre à grands traits virtuoses ou à coups d’accords répétés. Puis la flûte tremblante reprend le lead en duo avec le vibraphone. Une forme de paix s’étale, marquée par des roulements de cymbales, des tenues de l’orgue et des motifs de vibraphone. Wind chimes et fermeture de la boîte expressive concluent la pièce sur une tenue tremblante qui lutte pour ne se point dissoudre trop tôt. En somme, une œuvre sans doute plus impressionnante en live qu’au disque car, présentement, la dissociation des plans sonores entre les percussions en avant et l’orgue au fond ne rend pas justice aux effets de résonance, de suspension et de mélange sur lesquels, suppute-t-on, repose l’association entre un instrument soufflant et des collègues frappés. Néanmoins, en l’état, elle pourra séduire les amateurs de musique mystérieuse habitée par des sonorités variées et attirantes.

La Troisième improvisation (10’) repose sur une intervention brève, riche et insaisissable des percussionnistes. Avec métier, Jean Guillou se positionne sur un rythme reconnaissable plus que sur la prolongation déformée d’une imitation. Le motif répété permet d’explorer les cinq claviers de l’orgue. Aucune retenue en vue : rugosité des pleins jeux, agressivité des anches, sévérité des échos, récurrence des trémolos guilloutiques, sautes digitales surplombées par les chamades… Tout est bon pour amplifier le motif de sept notes répétées servant de cautérisateur entre les différentes blessures du moignon thématique. Une évidente recherche de vitalité se fait jour à travers la répétition des notes, la registration mutante, les retours de motifs, les contrastes d’intensité ou la virtuosité des saucisses. Dernière impro oblige, la puissance de la Bête n’est plus cachée. Mieux : elle s’étale dans ses multiples dimensions spatiales, rythmiques et chromatiques. Toutefois, le déchaînement de tuyaux finit par se contracter au profit d’un cromorne et de son tremblant. Cette accalmie prélude au retour de la flûte trémoloïque et de la pédale rythmique, selon la coutume de Jean Guillou consistant à ne (presque) jamais finir sur un tutti. Le tout forme une promenade intéressante sur les ailes des larges possibles de l’orgue local.

En conclusion, un disque original et vigoureux, à conseiller en première intention aux auditeurs ayant goût pour les musiques excitant l’imagination plus que le headbanguing capillaire. Pas forcément mauvais signe pour le témoignage exceptionnel d’un répertoire aussi rare !

Pour lire nos 14 chroniques sur la discographie Augure, c’est ici.

Pour acheter le disque, c’est là.

La chatsse

La seule chasse à laquelle j’accepte de participer – même la chasse d’eau, je tire dessus –, c’est la chatsse, celle qui consiste à traquer les chats qu’un vacancier te demande de s’occuper de, afin de vérifier s’ils vont bien. De ma précédente traque, voici mes deux trophées. Le premier s’appelle Alaska, le meilleur cache-cachat que je connaisse.

Le second trophée s’appelle Mimi. Elle, soyons honnête, n’est pas du tout douée pour le cache-cachat.

Du coup, on s’amuse à d’autres jeux. Par exemple le célèbre « si j’étais un animal, je serais », et là, faut avouer qu’elle ne manque pas de chien. Enfin, j’me comprends. Bref, vivement les prochaines vacances, si je n’ai pas perdu ma place en allant à la chatsse.

- Mimi le lynx. Photo Bertrand Ferrier.

- Mimi le taureau. Photo : Bertrand Ferrier.

- Mimi le faucon. Photo : Bertrand Ferrier.

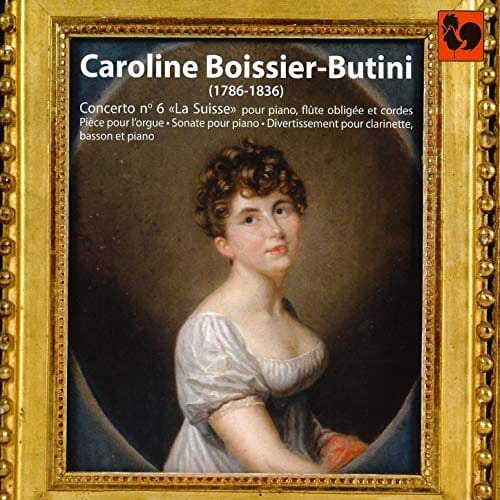

Caroline Boissier-Butini, Pièces variées, VDE-Gallo

Il existe, en musique classique, un continent appelé Marché de niche que peuplent raretés et oubliés de l’Histoire – ceux que l’on n’ose pas appeler les compositeurs inconnus, puisque, apparemment, quelques personnes bien intentionnées les connaissent, les estiment et tenteraient, si le terme existait, de les prosélyter. VDE-Gallo fait partie des défricheurs de ces territoires, comme en témoigne son attention à Caroline Boissier-Butini (1786-1836). En effet, le label a produit trois enregistrements de ses œuvres : deux pour piano seul, et un pour instrumentarium varié dont il sera question ici.

L’affaire du jour s’ouvre par le Sixième concerto pour piano, flûte obligée et cordes. Cette musique suisse, redécouverte par un label suisse et jouée par des musiciens essentiellement suisses, est enregistrée devant un public suisse… et s’appelle « La Suisse ». Il articule cinq atouts appréciables.

Premier atout à mettre en évidence : la flûtiste Regula Küffer, dont le jeu ne se contente pas d’aligner des notes mais les investit par un souffle précieux – et des interventions improvisées – pour dévoiler le charme de ces thème et variations. Le vibrato semblera çà ou là relâché voire envahissant (piste 1, 6’15, par ex.) ; et, tout sensible que l’on soit à son désir de subsumer les frontières en classique et pop, l’on mentirait en prétendant aimer ses, pardon, deguelendi façon sons de paquebot quittant le port (ouverture de l’Andantino). Toutefois, l’on goûte, avec ses scories ou ses manifestations personnelles, selon ce que l’on voudra, l’implication de la musicienne.

Le deuxième atout du concerto est l’impressionnante Eva-Maria Zimmermann, armée d’un piano fort bien réglé. Sa partition est aussi sage que charmante ? Soit, la voici qui l’anime par : une évidente facilité technique ; de discrets ritardendi (piste 1, 2’36, 4’49) ; un toucher dynamique ; son autorité (piste 1, 9’45) ; son sens des contrastes (piste 2, 3’45, par ex., pour le passage du toucher tout doux au thème martelé avec puissance mais sans lourdeur) ; et un usage aussi rare que pertinent de la pédale, évitant par ex. à l’Allegro initial de s’envaser dans la récitation guindée.

La troisième qualité de l’enregistrement est le sérieux de l’orchestre, placé sous la direction de Matthias Kuhn. La phalange répond avec métier aux volutes des solistes (voir par ex. piste 3, 4’52). Bien que le livret cherche à diffuser cette musique en soulignant la simplicité de l’accompagnement, il faut saluer la bonne synchronisation des cordistes, leur présence dans les changements d’intensité et la sûreté des contrebasses.

La quatrième valeur ici stabylotée est la partition. À défaut de dissoner dans une époque de musique convenue ou de proposer des rapports étonnants entre solistes et ensemble, elle est fort agréable. Certes, les mouvements prompts sont souvent proches de sonates pour piano et, éventuellement, flûte, qu’habillent des cordes serviles ; certes, le mouvement lent s’enliserait dans des variations arpégées – techniques pour le soliste mais sans grand intérêt pour l’auditeur –, n’eussent été la fougue des interprètes, la présence de nombreuses accélérations judicieuses, et l’audace de quelques dièses surprenants. Partant, prédomine une joliesse non négligeable.

Cinquième argument du projet CBB, la prise de son de Gerald Hahnefeld. Oh, pour des raisons techniques que l’on imagine, elle n’est pas d’une clarté irréprochable, mais elle parvient à mettre en espace les trois pôles (l’orchestre, le piano, la flûte) de sorte que tout soit audible et distinct. Elle permet ainsi d’ouïr dans des conditions fort appréciables une proposition musicale restée passablement méconnue pendant quasi trois siècles ; et c’est justice de lui en savoir gré.

La Pièce pour l’orgue illustre le rêve foufou de la compositrice d’être nommée titulaire de Saint-Pierre de Genève. Faut l’admettre, c’est l’avantage des organistes : faire, parfois, fantasmer les pianistes. L’interprétation énergique et registrée avec contraste par la très sûre Nicoleta Parschivescu, n’allusionne point, tsoin tsoin, le requiem de la Missa pro defunctis que l’incipit pourrait laisser deviner mais, stipule la notice, « Cé qu’è l’aino » (« Celui qui est là-haut »), hymne bien suisse visant, avec un courage de musicien arriviste – de musicien, donc –, à fuck off les Français tout juste boutés de l’autre côté – ô esprit de Julien Dragoul, étais-tu là ? La prise de son de Hilmar Kerp laisse à raison résonner le duo entre tutti et écho, avec les ondulants qui mettent en valeur l’orgue Kuhn de l’église Theodor de Bâle. Les choix de registration font utilement vivre ce projet pianistique avec pédale obligée dont on ne peut prétendre, en dépit des efforts digitaux et musicaux (silences, respirations, différenciation des plans sonores, maîtrise des difficultés techniques) de l’interprète, que ses répétitions, son manque d’imagination et sa conception très caricaturale (forte vs piano) de l’instrument nous ont bouleversé.

Babette Dorn, spécialiste des compositrices peu connues (même si le livret affirme que son enregistrement des pièces d’Ilse Fromm-Michales « a connu un retentissement considérable », restons mesuré, que diable), s’attaque à la Première sonate pour piano de la pianiste Caroline Boissier-Butini. Elle connaît la bête puisqu’elle a édité les trois sonates de la damoiselle. Le premier mouvement permet d’apprécier la technique de la pianiste qui veille à la clarté du discours. La virtuosité nécessaire s’efface parfois pertinemment devant la nécessité de faire naître la musique (voir par ex. l’inspiration subtile de la piste 5, 3’27), traduisant la pratique pianistique de la compositrice, capable d’impressionner tout en cherchant à toucher ses auditeurs.

Sage, l’Adagio qui suit ? Assurément, et la rudesse du piano de la fondation Hindemith, quasi jamais sous le mezzo forte, ne le masque pas. La prise de son très directe de Claude Maréchaux ne dissimule rien de cette volonté de délivrer un propos sans faux-semblant. Le Rondo agitato final, plus long mouvement de la sonate, est interprété avec ce même double souci de franchise et de lisibilité. Techniquement, c’est fort bien fait, car il faut envoyer du lourd pour jouer cette musique ; mais la volonté d’honnêteté sous-tendant ce disque hommage, volonté qui suppose un hénaurme bagage de maîtrise pianistique et de sens de l’interprétation, n’est-elle pas contradictoire avec le désir d’émouvoir l’auditeur lambda que nous croyons être ? La fin schubertienne, avec ses mi-la-si-do lancinants, qui ne demandent qu’à s’insinuer dans l’âme ou, à défaut, l’ouïe, des clampins que nous sommes, pourrait, in a way, le laisser à penser.

Le disque achève son périple sur le Divertissement avec rondo à la polacca pour piano, clarinette et basson, super combo, dont la dame n’a laissé que deux mouvements sur ce qui, certainement, en eût dû comporter trois. Enregistré toujours à la fondation Hindemith, toujours avec Claude Maréchaux aux micros, le lendemain de la Première sonate pour piano, la pièce réunit Didier Puntos au ploum-ploum, Michel Westphal à la clarinette et Catherine Pépin à l’anche double. L’Allegretto fait la part belle au piano sur un principe de thème et variations à la fois mignon et peinant à animer le palpitant de l’écoutant, d’autant que l’on soupçonne la compositrice d’avoir mal connu le basson, ici étouffé à la fois par la captation, son souffle curieusement court (on entend presque plus ses attaques que ses notes) et par sa partie sans intérêt. Le rondo au beat polonais valorise avant tout la dextérité du pianiste sans se trop soucier de créer une discussion ternaire.

Moralité : les pianophiles féministes admireront cette proposition joliment menée ; les mélomanes apprécieront cette pierre apportée à l’Histoire de la musique ; les curieux pressés pourront se concentrer sur le Sixième concerto et, éventuellement, la Pièce pour l’orgue sans craindre de trop perdre s’il doit s’en tenir là – la joliesse des compositions suivantes manque, malgré que l’on en ait, du souci des autres instruments convoqués et de l’inventivité requise pour captiver durablement l’auditeur prétentieux que nous sommes devenu.

Pour écouter le disque gratuitement, c’est ici.

Pour acheter le disque, c’est là.

Tita Nzebi, « From Kolkata », Bibaka

1.

Le concept

C’est, au choix, une petite bonne femme ou une boule d’énergie. C’est une Gabonaise qui prend la précaution de prétendre qu’elle ne parle pas si bien français que ça, et une Française qui revendique de parler le nzebi, une langue peut-être pratiquée par 150 000 individus soit dix pour cent des Gabonais avec quelques confrères congolais. C’est une ex-artiste de bars ou une meneuse de projets musicaux pour le moins ambitieux. C’est, assurément, une chanteuse qui, avec un instrumentarium bien de chez nous, donc de chez elle, recrée une musique bien de chez elle, qui devient donc un peu de chez nous… et la métisse encore un peu plus en la mêlant à des expériences indiennes.

Dès lors, son nouveau disque, From Kolkata, n’est pas une énième galette, fût-elle talentueuse, d’Africains s’adressant à leurs compatriotes immigrés en Europe ou cherchant à séduire les ploucs que nous sommes pour la plupart et qui sont si vite éblouis par la puissance dansante et la fougue entraînante de certains rythmes « de là-bas », surtout quand ils ont été simplifiés au préalable. Non, Tita Nzebi, faire danser, elle s’en tampiponne un tantinet le bibobéchon, même si ses sons incitent souvent à bouger sa corporalité. Aller la voir en concert, c’est cependant aller voir une vraie chanteuse et une musicienne exigeante, pour qui faire de la variété est un projet sociétal. D’une part parce que la variété de thèmes, rythmes, constructions et genres illustre, de manière spéculaire, nos variétés externes (alléluia, on n’est pas tous pareils, n’en déplaise à la connerie du vivre-ensemble) et internes (chacun d’entre nous est polymorphe et multiple) ; d’autre part parce que la chanson, fût-ce dans une langue en soi peu pratiquée, est constituée tant de musique que de texte, si si, et les paroles ont le droit d’être signifiantes même quand la rythmique et la mélodie nous poussent à bouger la tête. Illustrons ces propos généraux par les cas particuliers disséminés dans ce nouveau tour de chant.

2.

Le contenu

Le disque s’ouvre sur « Ba ngu » et non « Ba gnu », voyons (« Les mères ») où l’on est instantanément happé par la batterie délicate de Georges Dieme. Le titre est un hymne entraînant pour « toutes les mamans qui se sont occupées de l’enfant que je fus », et pour tous les enfants qui ont la chance d’avoir, eux aussi, une maman. Porté par une construction lisible, un beat entraînant et un refrain accessible, le titre d’ouverture n’est pourtant pas un pied-de-nez à ceux qui voudraient réduire Tita Nzebi à son engagement politique. En effet, l’artiste refuse cette appellation « sauf si, par politique, tu entends l’exigence de droiture à tous les stades de la société », à commencer par l’espace familial, dont on connaît l’acceptation large si prégnante en Afrique.

Après cette entrée en matière plus sociale que revendicative, « La caravane passe » s’appuie sur un joli contrepied : la première section de cuivres, quasi banalement reggae, est aussitôt subvertie par le décalage ternaire apporté par la guitare de Serge Ananou au bout de dix secondes. L’artiste file une métaphore qui animalise les humains victimes de l’administration et de la milice. De la sorte, elle rappelle à la fois l’importance de ces orateurs-chiens qui se font entendre… et la polysémique vanité d’un tel projet, dont témoignent les lamentations un brin surannées du saxophone de Nicolas Guéret, l’ingé son de l’album. Le recours à une construction associant couplet-refrain et fin façon ragga bref ajoute à l’efficacité de cette chanson militante et malicieusement bilingue. Oui, « malicieusement bilingue » car auditeurs et spectateurs francophones peuvent reprendre en chœur, avec joie, « la caravane passe », alors que le reste du texte, en nzebi, évoque la violence dont les sangliers sanguinaires – id sunt les dictateurs et sbires des potentats – sont capables ; or, les horreurs ainsi narrées avec fatalisme ne nous empêchent pas de trouver ce titre entraînant et plaisant. Bref, l’artiste témoigne, et notre caravane passe.

« Bâul song » propose un pas de côté. C’est l’une des deux chansons co-créées en Inde avec des autochtones. Or, explique Tita Nzebi, ses co-créateurs venaient la rencontrer avec des œuvres de leur patrimoine, pas des envies de nouvelles chansons à fomenter ; d’où son choix, pour collaborer avec Gobinda Das Baul dit Gobinda Das Bairagya, de rendre hommage aux « veillées autour du feu à M’Bigou » via une comptine et un conte que chantaient sa grand-mère. Entre duo et dialogue, ce titre est fondé sur une boucle musicale, trampoline pour placer et laisser rebondir paroles et vocalises. Faute d’en saisir la substance, on apprécie cette troisième proposition musicale pour sa différence, bien animée par la basse d’Ivan Réchard qui n’oublie pas, youpi, de s’enflammer quelque peu sur la fin.

Significatif de l’ambiguïté de Tita Nzebi, « Mè ba bèle » (« On me déteste ») est une chanson qui pourrait s’appliquer à chacun, puisqu’elle pose que, si tu penses que tout le monde te déteste, y a p’t-être des raisons ; mais le titre n’exclut certes pas une exégèse politique (« Dans tous les récits, on cite ton nom / Partout où on dit du mal des gens, ton visage est vu / Et quand on te le signale, tu dis qu’on te déteste »). La voix de la chanteuse joue d’ailleurs d’une tonalité plus ironique, fût-elle sertie par des chœurs impeccables propulsés par Bouassa Yi Bouanga Harold Clark, Isaac John, Naëlle Nada, Steeve Rezendjani et Vyns Ona. Ici, séduisent singulièrement le soin porté à l’interprétation et la longue coda rythmique – celle qui, quel hasard, est la plus possiblement politique du lot.

Même si, sur le disque promo, « L’kwélé » (« Le mariage ») est souillé d’une faute orthotypo – faut toujours que l’on surjoue le mec soi-disant hyperattentif aux objets que l’on lui remet, c’est pénible –, ce titre creuse la veine familiale donc morale que fouille Tita Nzebi dans la mine de son inspiration. En substance, le texte rappelle que « chaque histoire a un responsable », que respect et déshonneur sont les deux pôles entre lesquels nos petites humanités tanguent, et que le mariage – entre personnes de sexe opposé, faut bien le dire – inscrit l’humain dans l’Histoire selon « des échecs et des réussites [qui] ne datent pas d’aujourd’hui ». Cette fois, le message prime sur la mélodie, confiée à la flûte improvisante de Nicolas Guéret, tandis que les percussions de Jimmy Mbonda soutiennent dans l’intimité les fûts et cymbales du batteur. Cette fois, on a tout loisir d’admirer ces rythmes incroyablement compliqués – la guitare complémentaire de Sec Bidens enrichit cette sensation – quoi qu’ils sonnent simples, et c’est cet oxymoron qui fait le prix à nos ouïes d’une telle musique. Notre perplexité à ce stade ? Nous cherchons toujours la présence des claviers de Landry Onguelle, à l’évidence ou superfétatoires selon le mixeur, ou sous-produits, l’un n’empêchant pas l’autre, ce qui sera le cas jusqu’aux nappes de « Mindombe ».

« Sôle moyi à wè » (« Choisis ta vie ») poursuit le message du titre précédent. Le texte y trahit la tension tripolaire, et hop, qui anime Tita Nzebi : un, l’importance accordée à la leçon de morale ; deux, le rôle primordial de la famille ; trois, l’ouverture à d’autres possibles, à condition qu’ils ne contredisent pas fondamentalement les deux premiers pôles. En clair, ici, la narratrice conseille un « enfant », lui intime d’écouter ses parents sans forcément tout prendre pour argent comptant, le laisse libre de « choisir sa vie avec soin » mais rappelle à son interlocuteur, en conclusion, qu’il a « une racine ». Contrairement aux apparences, par le truchement de la chanson, l’humain transcende ici les spécificités géographiques : cette chanson fait résonner des classiques de notre répertoire bien hexagonal, du style « Auprès de mon arbre » du moustachu ou « Les murs de poussière » de l’autre moustachu.

Percussions et guitares ouvrent le bal sans dessiner illico la voie à suivre, comme pour souligner la complexité des choix de vie que nous avons tous (eu) à faire. La richesse rythmique, soulignée par les contretemps de Serge Ananou, contraste avec la simplicité de la grille de deux accords seulement. On l’avoue, allez : on peinera à s’enthousiasmer pour le solo de sax de Cyrille Méchin, qui sonne plus comme un remplissage que comme une nécessité dans la construction du morceau… en dépit du son plein qui rappelle, curieusement, les rares et belles heures de Morphine. Néanmoins, l’arrangement se révèle évolutif, avec accompagnement bouche fermée vers la fin puis coda plus enlevée. Ainsi se redessine le dessein de Tita Nzebi, considérant que « faire danser » entre moins dans ses prérogatives que faire passer un message… sans que, pour autant, l’auditoire doive se contenter de sa sapience : la fin énergique du titre témoigne que, même si le mot n’existe pas, un peu de pétillance point ne nuit.

D’ailleurs, la chanteuse n’est pas dupe de cette posture pédagogique. « Mindombe » (« Les sages ») attaque vertement et vertueusement les donneurs de leçons dont chacun sait combien leur vie puduc – comme la nôtre, peut-être, mais nous, du moins, limitons notre propension à guider la vie des autres. Voici donc le retour du versant politique de la montagne Nzebi, même si Tita prend soin d’éviter de vilipender les puissants plénipotentiaires pour secouer ceux dont elle se sent plus proche, « les sages, les aînés, les maîtres de la parole, les oncles, les pères et les mères », ces garants d’une certaine rectitude que leur lâcheté devant le traître, quoique compréhensible, rend complice du massacre des enfants du Gabon, selon l’artiste aussi engagée qu’enragée. Une introduction bruitiste ouvre la chanson rythmiquement moins complexe que les précédentes, avec ce nonobstant un solo de guitare saturée, le renfort de Jeremy Grasso à la gratte et sa fin ouverte. Ici, la verve virulente prend toute la place ; l’introduction d’une jolie mélodie ou d’un beat trop riche risquerait sans doute de diluer le message qui gagne, dès lors, à être bien saisi pour entendre le véritable intérêt de ce titre.

« L’ghôbe » (« Le respect ») part d’un constat: la plupart des humains ou, au moins, nombre d’entre eux, sont moches, bruyants, crétins et détestables à de nombreux titres. Pourtant, martèle, ultratolérante, Tita Nzebi, « ce sont des humains comme toi / Même s’ils sont tordus ». Intro rythmique, diction presque parlando sur une structure donnant l’impression d’enchaîner une mesure à quatre temps à une mesure à cinq temps, ce qui se prête à un solo scatté tout à fait bienvenu : cela fomente un titre pauvre en mélodie mais riche en possibles pour sonner en concert !

Titash Bhromor Sen est l’Indienne convoquée sur la chanson qui donne son titre à l’album, « From Kolkata » (« De Calcutta »). Tita Nzebi explique que le texte de cette piste est inexplicable car « à la question de savoir de quoi parle telle chanson, un Nzebi aura du mal à trouver une réponse synthétique : dans chaque couplet, il y a une sentiment ou une histoire différente, et le contenu d’une chanson peut varier d’un jour à l’autre. » Ce qui fait l’identité d’une chanson, cette fois, c’est sa musique. Laissons-nous donc happer par ce duo et ses acolytes, précédés par un bruitage d’oiseaux accompagnant les premières voix. Enregistré en Inde, le titre présente un grain spécifique qui ne manque pas de charme pour cette conterie interprétée sur une boucle (jouée live, bien sûr, et non samplée). Les deux voix des solistes, la présence juste des choristes et la solidité des musiciens assurent l’intérêt de l’auditeur, malgré l’absence de texte pour les raisons susnommées.

« Dictature inavouée » nous replonge dans la partie politique du propos de Tita Nzebi, dont on suit avec intérêt la progression au cours de l’album. De la métaphore du sanglier, on est passé à l’évocation des victimes les plus spectaculaires – l’artiste ne dénonce pas que les morts sanglantes, elle s’émeut aussi des détournements d’argent qui empêchent les Gabonais de bâtir les écoles payées des fortunes par les Occidentaux… ou de maintenir à flot des hôpitaux pour soigner les habitants, même faibles, même sidéens. Voilà une troisième phase de son discours, beaucoup plus virulent, beaucoup plus explicite.

Cela s’accompagne d’une double conscience. D’une part, la chanteuse explique en entretien que son but n’est pas de culpabiliser ceux qui la viennent voir en concert, mais d’exprimer aussi cette part de ses émotions et de sa quête de justice. D’autre part, elle insiste moins sur les « faussaires hissés et soumis » que sur les valeurs qu’elle défend, donc la paix et, surtout, la liberté. Cette positivité se manifeste dès l’intro solo de Landry Onguelle qui met en valeur la voix de l’artiste. Un Occidental imbu de ses repères parolistologiques considèrera le texte comme naïf ; or, force est de constater que rarissimes sont les musiciens capables de s’élever contre le régime gabonais. Le texte n’est donc pas naïf : il est frontal, audacieux, encore plus que si, sans espérer devenir député européen et/ou gendarme, un chanteur français avait osé dénoncer la souillure que constituait le ministère de Manuel Valls, l’existence d’un Sénat – gabegie s’il en est, avec ces ministres inutiles, pléonasme souvent – ou la présence à la tête de l’État de Pharaon Ier de la pensée complexe, bref. D’autant que la chanson, co-signée par Tita Nzebi comme toutes les fredonneries présentées sur ce disque, s’accompagne d’une série savoureuse de breaks, richement sertis dans des arrangements incluant une section de cuivres feat. les non encore cités Christian Martinez à la pouët-pouët et Philippe Henry au trombone. Bref, ça balance pas mal ; et il est certain que, forgé pour le concert, ce titre en hommage à la liberté tant espérée et si lointaine, devrait finir de mettre le feu au Café de la danse.

Le disque ne s’en finit par moins sur « Bayéndi » (« Les partants »), titre étrangement arrangé – et c’est heureux – avec, entre autres, « bouteilles » et doubles cordes graves – Florence Hennequin est honorée d’un solo de violoncelle, et Ivan Réchard passe à la contrebasse. On apprécie cette capacité à se renouveler jusqu’au terme du disque, intro comprise, qui plus est à l’aune d’un texte suppliant : « Attends un peu, la conversation n’est pas finie, il y a tant de promesses à tenir » car, même si, « ici, rien n’est éternel », il reste un espoir complètement guedin à l’artiste, celui qui la pousse à continuer de chanter devant des audiences sans cesse croissantes : « Que l’Homme cesse de tuer l’Homme ! »

3.

La miniconclusion

Une voix expressive, une jolie section musicale, une plaisante variété d’inspirations et d’aspirations et un souci de composer un disque qui ne soit pas seulement un goody pour arrondir les fins de concert sont autant d’éléments qui font de cette production de qualité une hypothèse que tous les curieux peuvent envisager avec appétit.

Pour s’informer sur le concert parisien de Tita Nzebi, c’est ici.

Pour réserver, c’est là.

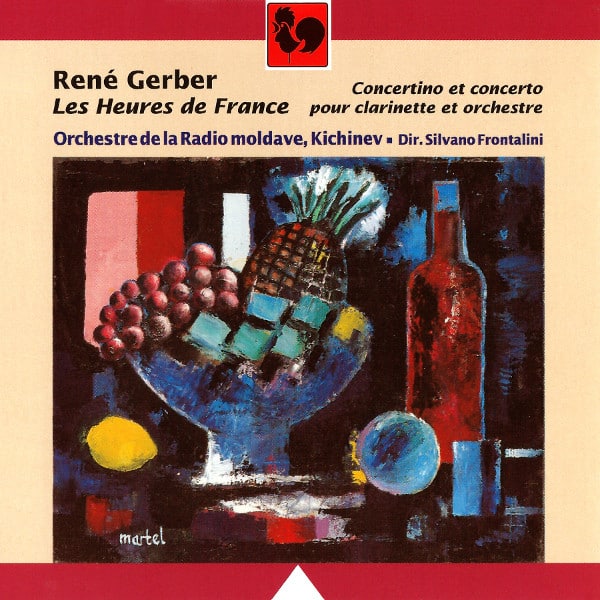

René Gerber, Musique orchestrale II, VDE-Gallo

1.

L’apéritif

Que serait la musique occidentale sans les orchestres de l’Est ? Indispensables à l’économie d’une certaine production classique, notamment d’œuvres écrites par des compositeurs moins connus que les superstars du secteur, ces formations ne sont pas sans poser des questions comme, entre autres, celle du bon usage des fonds publics. Ceux-ci ne devraient-ils pas soutenir des projets de mise en valeur locale des patrimoines nationaux autrement, pour parler de la France, qu’en soutenant d’immondes merdasses aussi répugnantes que leurs commanditaires – pensons à la grande sucette d’Anne Hidalgo, pour 650 000 boules, ou à la repeinture en moche, pour plus de 500 000 balluches, de la salle des teufs de Pharaon Ier de la Pensée complexe ? Car, en se trouvant poussés à solliciter des phalanges allogènes, petits et gros producteurs font certes résonner des partitions exclues des salles de concert. Toutefois, ils éloignent aussi le répertoire local des ensembles autochtones, jugés démesurément coûteux. De leur côté, ces mastodontes plus ou moins prestigieux estiment, eux, que jouer des noms inconnus ne sera jamais rentable alors qu’une énième Neuvième de Beethoven, un Boléro de Ravel ou une Cinquième de Chostakovich, dût-on les massacrer, ç’a de bonnes chances de blinder vite fait – remarque en passant, en cette semaine précédant la révélation aux ploucs que nous sommes des programmations majeures des salles parisiennes.

Même VDE-Gallo, dont on connaît l’attachement pour la musique suisse, a dû, afin de jouer René Gerber, solliciter des formations comme l’orchestre de Radio Bucarest, l’orchestre philharmonique de Koszalin et, pour le présent disque, l’Orchestre de la radio moldave de Kichinev, placé sous la direction du récidiviste Silvano Frontalini. Cette délocalisation était une condition sine qua non pour produire une gravure des Heures de France de René Gerber, musicien suisse désormais peut-être moins mal connu des lecteurs – et de l’auteur – de ce site… même si nous sommes trrrrès loin d’avoir parcouru les quelque deux cent cinquante pièces de son répertoire.

2.

Le menu

Au programme aujourd’hui, deux œuvres pour clarinette encadrent Les Heures de France et avivent la mortification d’Olivier Buttex, le patron fondateur du label. En effet, peu avant l’enregistrement, le soliste prévu s’est désisté. En dernier recours, le clarinettiste solo de l’orchestre moldave a accepté de le remplacer… et, au moment de la réédition, le directeur de Gallo n’a pas réussi à retrouver le nom de l’artiste. Pourtant, le virtuose avait du pain sur la planche, d’autant que, quand René Gerber écrit pour un instrument en particulier, c’est toujours en connaissance de cause.

Dans un entretien donné, octogénaire, à Louis de Marval – un nom qui sonnera une cloche aux lecteurs assidus – pour « Archives pour demain », le créateur soulignait que sa formation avait été centrée sur la vie musicale peut-être encore davantage que sur la théorie. Certes, celui qui a aussi sévi comme galeriste a travaillé son art avec des sommités plus ou moins connues, dont Nadia Boulanger ; certes, ce passionné du jeu d’échec a rencontré Stravinski, Dukas et même un Ravel mal en point – avant que le bolériste composât Don Quichotte à Dulcinée –, mais il a surtout suivi les conseils de ses profs sur deux points :

- d’une part, assister au maximum de répétitions d’orchestre ;

- d’autre part, vivre au moins une journée avec un instrumentiste pour comprendre concrètement son instrument – car, explique-t-il, « on apprend la musique en écoutant les musiciens ».

Faisons-lui donc confiance a priori. S’il écrit pour la clarinette, il doit maîtriser son affaire !

3.

L’entrée

Le Concertino pour clarinette et orchestre (13’) est conçu selon un triptyque vif-lent-vif. D’emblée, accompagné de nappes d’orchestre, le soliste parcourt allègrement ses registres en lié comme en détaché. Trompettes, cors et bassons lui répondent, enclenchant une nouvelle phase, quasi jazzy. Le hautbois et les trompettes colorent différemment le motif, que l’écho des cors rend plus orchestral. Le mouvement malaxe alors les différents ingrédients projetés dans son saladier jusque-là. Les souffleurs en profitent pour intervenir à tour de rôle sur un tapis de cordes qui contraste avec les détachés de la clarinette ou le swing des pizzicati. Les flûtes, discrètes jusqu’ici, déclenchent le crescendo qui couronne cette plaisante promenade.

L’adagio, plus bref, commence par une plainte associant clarinette, volontiers à découvert, et cordes. Les brefs flux et le reflux des intensités, parfois pailletées de cuivres ou d’un hautbois, ne dissipent la brume que par intermittences, comme lors de l’étrange dissonance apportée par les cors (2’40-2’44) préparant la fin en fade out. Contraste idéal avec le dernier mouvement, un Presto ternaire au début tonifiant – mouais, quatre épithètes, je le concède, il est temps d’alléger. Clarinette, hautbois et wood-blocks déchaînent une houle. Quand celle-ci se retire, les trompettes aiguillonnent le soliste. D’autres souffleurs les rejoignent bientôt. En rétorsion, les violons valsent sur de gros ploums de contrebasse, surplombés par une clarinette vigilante. Le retour du motif de dix-huit notes (4-4-10), dans la lignée du souffle gerbérien moyen, mesuré précédemment autour de dix-neuf notes, annonce les derniers dialogues qui s’achèvent sur un crescendo serti par les timbales. Interprétation solide et partition plaisante, malgré une fin qui a l’élégance de nous laisser, comme c’est drôle (attendez, vous allez pouffer), sur notre faim – voilà, vous pouvez pouffer.

4.

Le plat

Les Heures de France (22’) sont un curieux assemblage de dix mouvements allant de vingt-cinq secondes à 3’40 pour les neuf premiers, et poussant jusqu’à 7’17 pour l’Allegretto final. Le Prestissimo liminaire, plutôt sage au vu de l’appellation, s’arc-boute sur une mélodie plus folklorique que populaire, que Nana Mouskouri tenta de repopulariser en 1978. René Gerber orchestre avec métier, comme à l’accoutumée. Le Lento propose au cor anglais manière de « Fais dodo, t’auras du lolo », joli projet, que l’orchestre reprend en chœur et abandonne decrescendo. C’est une sorte de « Meunier, tu dors », trompetté sans faux-semblant, qui secoue alors l’Allegretto. L’ambiance martiale est heureusement habillée par une riche harmonisation proposée en alternance par des cordes. Complèteront cette brève esquisse les dissonances des cuivres, la modulation mineure des bois et l’écho des cors sur une pédale d’accompagnement. Tout à fait croquignolesque !

Sur le même modèle, la suite enchaîne les vieux tubes des chansons françaises. Ainsi, la clarinette s’empare du Moderato, en dialogue avec les cordes et le hautbois surplombant, tandis que les trompettes tentent de revenir à la charge. Aux cordes de dialoguer avec le cor anglais dans l’Allegro quasi presto plus développé, où les thèmes rebondissent les uns sur les autres sans se refuser le plaisir de l’accélération ou des sonorités inattendues (piano aux cordes étouffées, xylophone…). L’ironie d’un thème sur deux notes qui se suivent, type « Lundi, mardi, le facteur n’est pas passé », gonfle quand l’orchestre s’empare de ce perturbateur pas endoctrinien. Une pédale de contrebasse conduit les bois à reprendre la main tandis que les flûtes font schisme, tadaaam, en serinant « Dodo, l’enfant do ». Interprétation soignée (au point que, sournois, l’on remarque surtout un décalage, à 3’07, c’est dire si ailleurs Notre Suprême Médisance est déçue de constater une bonne mise en place), et musique délicate pour goûter aux sonorités de presque chaque pupitre de l’orchestre… arrêtant ainsi la blague sur les cors, adaptable aux alti face aux soprani : « Pourquoi les cors sont-ils si forts ? C’est parce qu’ils se nourrissent des larmes des contrebasses qui pleurent quand elles n’ont pas de solo ! »

Le mini Allegro quasi presto semble proposer des bribes de « Ah ! vous dirais-je, maman ? », formant un intermède bienvenu, qui souligne le souhait de René Gerber de construire une suite divertissante. Après quatre mouvements similaires, une section plus longue casse l’habitude d’écoute. En effet, avec cet Allegro s’ouvre une série de quatre mouvements contrastés (0’30/2’30/0’30/2’30) que l’Allegretto final renversera à nouveau. L’Allegro quasi presto, pris sans le vertige de la grande célérité, met en avant les bassons avant que tout l’orchestre, petites flûtes et tubas compris, investisse le thème et le prolonge gentiment jusqu’à la minicoda. Le microPresto qui suit fait ruisseler un motif de pupitre en pupitre, que développe, langoureux sinon lounge, l’Adagio placé après et confié aux seules cordes… avant que les souffleurs ne fassent une apparition in fine contenue par les cordes. Si le thème de l’Allegretto est simple, le scintillement de l’accompagnement ne renie pas une richesse orchestrale aux forts accents debussystes.

Soudain, piano et cuivres pulvérisent cette atmosphère. Bois et caisse claire s’en mêlent, mais un voile apaisé, presque triste, met fin à cette tentation de tension (pfff). Les huit notes du motif dégoulinent de pupitre en pupitre jusqu’aux clarinettes qui, avec le glockenspiel, relancent le scintillement orchestral. Dès lors, le thème entame sa réémergence, en réalité sa diffraction quasi spectrale, wow, dans une large partie de l’orchestre. Et là, pouf, « Une souris verte » fracasse ce sérieux avec toute sa naïveté. L’accompagnement en quartes franches, aux consonances japonisantes, ne laisse pas de chance à la tentative de contrechant que fomente la trompette, obligée de brandir à plein souffle la « Carmagnole » pour se fabriquer une place. Réveillée, la phalange se retrouve pour un tutti avant que la timbale n’annonce puis ne ponctue la coda d’un coup sec.

5.

Le dessert

Le Concerto pour clarinette et orchestre (19’) complète ce disque finement agencé. Harpes et cymbales signalent l’arrivée du soliste. Les cordes, violon solo compris, répondent à cette entrée en matière, commentée par tout l’orchestre dont les flûtes et le piano. Pointera-t-on des violons pas toujours parfaitement justes sur les attaques (1’19) ? Ce serait se focaliser sur le détail au lieu de souligner la capacité des musiciens à suivre le chef pour se répondre de pupitres en pupitres… et pour jouer ensemble, dans un même son. À découvert, le soliste répond à l’orchestre, qui se remet à son service avant de tenter de l’aspirer dans les récurrents tremblements des cordes. Cor anglais et hautbois provoquent la star. Après un temps de discrétion, celle-ci montre qu’elle a parfaitement intégré le discours de ses comparses. À son tour de faire monter la sauce dont cymbales ni harpes ne peuvent contenir long de temps l’envie de blobloter hors de la saucière.

C’est bien à la clarinette que revient la première place de ce mouvement « modéré, puis modérément animé » où le compositeur construit une série de modules, de motifs, de formes d’accompagnement ou de solo qui s’interpénètrent à mesure que la partition se déroule… jusqu’à la très gerbérienne minicoda avec timbales, cymbales, contrebasses grondantes et trait soliste. Le Moderato est amorcé par les cors, auxquels répond la clarinette sur un thème en Sol proche de « Marie, trempe ton pain », repris par les cordes et les cuivres. On retrouve ainsi le métier du René Gerber quasi folkloriste. La lisibilité et la simplicité de cette facette d’écriture feront grincer les passionnés de musique où l’insondable le dispute à l’énigmatique – que le dieu du chic leur viennent en aide, s’il n’a guère mieux pour s’occuper.

Le dernier volet, un Vivo ternaire, met aux prises clarinette bariolante et cordes. Ensuite, les couleurs debussystes habillent la composition, émoustillées par la grâce harmonique d’un compositeur moins à l’aise dans les développements que dans le traitement orchestral des motifs énoncés frontalement. Les bois disputent entre eux ; après quoi, les cordes reprennent leur place, martelée par les ploums de contrebasse. Cuivres et percussions font leur apparition avant qu’un thème évoquant quelque peu le premier mouvement de la Suite n°1 tirée de Peer Gynt ne hante le discours. Le clarinettiste, malgré son évident talent, finit par montrer de discrets signes de faiblesse lors des passages de registre (par ex. le passage au la à 4’59 et le retour au registre supérieur à 5’04) ; c’est aussi que ce mouvement est sollicitant, balayant sa tessiture sur des nuances souvent douces, ce qui ne facilite pas l’exécution. La trompette solo aussi finit par fatiguer (5’19), mettant moins en question le niveau de l’orchestre et des musiciens que les conditions d’enregistrement sans doute tendues. Un dernier break conduit le discours brièvement vers la première danse polovtsienne d’Alexandre Borodine, avant qu’une sorte de valse brisée ne finisse en crescendo vers un microsolo de caisse claire… conduisant à la minicoda attendue.

6.

Le doggy bag

En conclusion, ce disque, réédité en 2002, élargit l’hommage de VDE-Gallo à un compositeur prolifique, grand orchestrateur, passionné de thématiques populaires et fomenteur d’une musique maîtrisée, souvent aussi agréable à entendre qu’intéressante à écouter.

Pour écouter le disque gratuitement, c’est ici.

Pour acheter le disque, c’est là.

Jean Guillou, Bach : les sonates en trio, Augure

Dans le fonds sans fond que le label Augure met à disposition des mélomanes et des guilloumaniaques (si, vendre un disque 10 €, hors frais d’envoi, c’est quasi mettre à disposition – lien d’achat en fin d’article), voici l’un des disques les plus paradoxaux. Il s’appuie sur l’une des partitions les plus célèbres de l’un des compositeurs les plus célèbres joué par feu l’un des organistes les plus célèbres en France et en Italie ; mais il est enregistré en public, excusez du peu, sur un orgue moderne (le Kleuker de l’Alpe-d’Huez designé par Jean Marol selon une conception de Jean Guillou) et à une époque floue – sans doute la fin des années 1980. Quand on imagine le nombre de fois que feu le roi de Saint-Eustache a dû se les fader, ces six sonates, on subodore combien les experts passionnés qui agitent Augure ont dû apprécier cette version-ci, et cela renforce tant l’appétit que l’exigence snob de l’écoutant. À cette excitation s’ajoute une pique pour notre curiosité : quel Jean Guillou va-t-on ouïr – le foufou qui n’en fait qu’à sa tête, ou le passionné respectueux du texte ?

Pour nos lecteurs non organologues, ça existe, précisons que les Six sonates en trio sont un exercice redouté par tous les interprètes. En six fois trois mouvements, elles exigent une indépendance totale des deux mains et des petits petons (le trio est constitué d’une main droite, d’une main gauche et d’une pédale, chacune jouant une ligne à une voix, chacune ayant à peu près égale importance), sans possibilité de se raccrocher aux branches car, en plus de jouer les notes, il faut faire de la musique. Si l’on parvient à cet exploit technique et quasi spirituel, le résultat est aussi palpitant que proprement vertigineux ; si l’on s’en tient aux notes, ce qui est déjà un exploit, l’écoute devient vite fastidieuse ; si l’on commet la moindre bourdasse, ça s’entend et les so-called connaisseurs, s’entreregardant, laissent leurs yeux entonner l’hymne satisfait du : « Mouais, t’as vu ? Lui aussi, il galère… ». Ou elle aussi, for what I care. Bref, cette suite est l’Alpe-d’Huez du cycliste – sauf que là, contrairement au bridge, le dopage hormonal ne sert de rien.

L’assaut lancé sur la Première sonate dévoile instantanément trois caractéristiques du récitaliste en forme, et hop : un jeu sautillant ; un tempo vif ; et ces petites irrégularités voulues dans l’énoncé du thème qui font, souvent, la marque de fabrique guilloutienne. De fait, l’allègre Allegro ne traîne pas en chemin, quoi que l’interprète veille à bien détacher le groove ascendant de la pédale. C’est d’autant plus précieux, a posteriori, que la prise de son correcte mais vintage floute quelque peu le contour des jeux de détail ici choisis. Dans l’Adagio, on soupçonne les étranges chamades, associées au tremblant si guilloutique, de prendre en charge la main droite, proposant, au contraire du premier mouvement, une distinction nette entre les deux claviers. Même si l’anche n’est pas très flattée par le disque, elle n’obère guère le travail de legato ainsi que le souci de rendre vivante la mesure en laissant respirer les énoncés du thème dans, peu ou prou, le cadre imparti. L’Allegro plaira aux amateurs de sensations fortes : ça gigote de la chipolata sans pour autant précipiter le tempo à l’abattoir. Sans doute trouve-t-on ici l’interprète à son meilleur. Vitesse, précision, toucher renforçant la lisibilité du propos, absence d’extravagances, voilà qui rend justice à l’organiste si souvent critiqué, parfois à raison, pour les foucades et les imprécisions dont certains magistrats de la musique se demandaient, à l’occasion de tel récital moins abouti que l’un des milliers d’autres, si elles n’étaient pas opportunément synonymes. Voilà, au contraire, un beau témoignage de ce que peut être la virtuosité pas tempérée.

La Deuxième sonate se profile sous l’aspect d’un Vivace de la même eau que le mouvement précédent. C’est à la fois impressionnant et appréciable car l’artiste n’oublie jamais de respirer pour donner ampleur et lisibilité à sa version. Les tremolos marquent le retour du mouvement lent, en l’espèce un Largo où les sonorités de l’anche principale, tremblante, pourront, à l’écoute, agacer, sans tout à fait gâcher l’intérêt d’un mouvement moins marqué par quelques hésitations à la pédale guettées avec avidité par l’auditeur vicieux (2’15, par ex.) que par un souci de phraser soit en continu, soit par d’opportuns deux par deux. L’Allegro s’ouvre sur une pédale sans doute plus musicologique que le texte connu (mesures 3 à 5 : troisièmes temps octaviés ou illusion sonore ?). Puis l’affaire se lance, et la dextérité live se déploie avec une gourmandise non dissimulée. Comme en témoignent les rares imperfections (mesure où la main droite s’endort, par ex., à 2’20 – non, les habitués le savent, on ne collectionne point ici les bourdelettes éclaboussant potentiellement telle ou telle interprétation mais, de temps en temps, je laisse croire que j’écoute avec attention, d’où ce genre de remarques absolument essentielles), c’est énergique et maîtrisé sans jamais être impersonnel ou froid.

L’orgue de Notre-Dame des neiges. Source : site d’Augure.

La Troisième sonate bouscule les habitudes en osant un mouvement liminaire lent, en la présence d’un Andante. Jean Guillou a-t-il bien lu cette indication ? Doutons-en car l’andante ne marche pas, il court au point de semer quelques notes en chemin (choix sans doute musicologiquement fondé pour la main droite à 0’58 et donc 3’37, par ex.). Du coup, le mouvement abandonne tout espoir de poésie au profit d’une musique qui, portée par une pédale grave, pulse et pousse. Contraste avec l’Adagio e dolce, où la battue plus mesurée laisse à l’auditeur le temps de goûter les ornements choisis par l’artiste, voire même ses fautes (ainsi des si bémol de la pédale sauvagement bécarrisés, 2’58), rappelant que la musique n’est, avant tout, pas quête de perfection mais quête et requête de beauté. Cette fois, pour ne pas s’attarder outre mesure, suppute-t-on, les reprises, il est vrai dispensables, sont escamotées. Le Vivace est une gigue que la prise de son rend parfois confuse sans en gommer la vitalité, notamment dans les triolets foufous qui animent la pièce. Comment parvient-on, techniquement, à jouer cela de la sorte ? Mystère. Mais Jean Guillou ne vient pas compter les pétales de roses, il dépote, il envoie du lourd, il bulldozérise les notes sur son passage ; et, contrairement à certains résultats de show-off à l’américaine où l’interprète talentueux en fait des caisses sans convaincre, le résultat est joyeusement entraînant. Aussi cette troisième sonate, loin de sombrer dans la léthargie, est-elle l’œuvre des contrastes où la dinguerie d’un interprète sans limite ni retenue n’hésite pas à mettre le fire quand il le souhaite, et même quand le compositeur était plus mesuré dans son projet. Stimulant.

La Quatrième sonate s’ouvre sur un bref Adagio, pris adagio cette fois (d’où, sans doute, l’hésitation à la pédale au moment de reprendre le thème : c’est trop facile pour l’artiste !) car précédant un Vivace. Celui-ci permet à l’interprète de renouer avec une virtuosité exempte de chichis : ça file droit et prompt. Les auditeurs minutieux, habitués aux patchs, pourront bien pointer çà et là une pédale un brin créative ; nous ne les suivrons guère dans cette voie, tant l’ensemble témoigne d’une fougue intelligente, d’une technique supérieure et d’un art de faire frétiller les notes presque à vous faire headbanguer – défi que nous aurions moins de mal à relever, sans nous vanter bien entendu, que si nous devions jouer ce Vivace même avec un talent moindre. L’Andante et son trémolo est plus posé que le précédent mouvement du même nom, s’offrant même des ritardendi internes pour que la phrase musicale trouve sa résonance et son sens. Comme c’est un concert et que la partition est redoutable, sans doute peut-on repérer çà et là quelques imprécisions discrètes (4’10, par ex.) ; elles ne nuisent guère aux propos du compositeur et de l’artiste – celui qui préfère les notes, toutes les notes, rien que les notes, peut bien aller se faire lanlère : ici, il y a les notes et l’esprit, c’est hautement appréciable. Pourtant, l’on n’ose imaginer ce qu’il serait advenu du « Un poco allegro » s’il avait eu l’imprudence de s’appeler « Molto allegro ». En dépit de sonorités dont l’évaluation sera affaire de goût, la prise de risque, le toucher et l’équilibre de la registration font de cette expérience de concert un moment tout à fait digne d’être bu au goulot avec l’ivresse des pétillants improbables. Non, ça ne veut rien dire, mais ça le dit pas mal – le sens surgissant peut-être, impromptu et fécond, de l’absence de sens, comme ces jours qu’invoquait Walt Whitman :

Jours, surgissez du fond de vos genèses insondables,

d’envergure d’autant plus sauvage, d’autant plus altière !

(Walt Whitman, Feuilles d’herbe, trad. Jacques Darras [1994 ?], Gallimard, « Poésie » [2002], 2005, p. 397)

La Cinquième sonate est la plus longue de toutes (env. 15’ contre 10’ pour les autres). L’Allegro liminaire est pris avec la simplicité – apparente – de la tonalité d’Ut, fût-elle fluctuante (nec mergitur). Rien d’effrayant dans la célérité pour un grand virtuose, même si le concert peut présenter quelques cahots rassurant le spectateur sur l’humanité très ponctuelle du surmusicien (ainsi du ré qui ne veut pas se déclencher à 0’30, hoquet à 2’35, par ex.). Le choix d’une registration très claire, appuyée sur une pédale discrète, renforce la solidité du propos, en dépit d’un tremolo qui correspond plus à l’esthétique propre à l’interprète qu’à une option objectivement défendable. Rien qui ne remette en cause la qualité d’ensemble, qui moins est par le contraste que cet allant permet avec le Largo de 6’30 glissé ensuite par Johann Sebastian Bach. Ce tube iconique des Sonates est énoncé sans précipitation avec un 2’ (ou un 1′ ?) presque criard à la main droite, associé à un tremblant toujours aussi superfétatoire, ce qui n’est pas rien. La clarté du trio n’en pâtit pas. En effet, Jean Guillou veille à éclairer le dialogue des claviers par un détaché et des ralentis presque pédagogiques. L’Allegro final ne traîne pas en chemin. Après avoir « placé un focus » – comme diraient les gens bien en enlevant le « s » – sur la clarté, l’artiste arrive à transformer sa hâte en illusion orchestrale. En clair, ça s’entremêle tant que l’on croit plus avoir affaire à un symphonique qu’à un orgue de deux claviers. Dès lors, quelles que soient les réserves subjectives qui restent la liberté de tout un chacun en dépit de la lutte pour la lobotomie nationale menée par Pharaon Ier de la Pensée complexe, la spécificité de chaque option et la friction qu’opèrent entre elles, dans une même sonate, ces différences concaténées, popopo, ne peuvent que susciter l’admiration.

La Sixième sonate conclut le cycle à allure Vivace, sur un rare effet d’unisson aux claviers. Jean Guillou déchaîne ensuite la légèreté de sa main droite détachée en l’opposant à une pédale dont les 16’ solides sonnent presque comme des 32’ tant ils habitent l’espace sonore. Les accros patents sont rares (le « la » de la, ha-ha, main droite se révolte à 2’13, par ex.), ce qui n’empêche pas l’interprète d’oser d’étranges dilatations du tempo (2’57) qu’il associe, alléluia, à une envie d’avancer jamais démentie. Le Lento rappelle à quel point l’appréciation des anches relève du goût personnel – d’ailleurs, peut-être la prise de son ne flatte-t-elle pas les registres élus, plus nasards et criards que bouleversifiants. Négligeant les reprises, youpi, Jean Guillou accentue l’impression de vacillement propre à ce mouvement – d’amples ornements, le swing des anacrouses, l’accentuation des notes pointées, le tremblant de la main gauche et une pédale peut-être moins sûre que dans d’autres circonstances (voir autour d’1’57, par ex.) l’aident à insister sur ce système de contretemps. L’Allegro final est attaqué pied au plancher et, pourtant, l’impression de bousculade est largement contredite par un souci du détail dont témoignent des choix fantasques de détaché comme vers 0’49. Faute d’information et de compétence suffisante, on ne doute pas que, théoriquement, ces incongruités se puissent étayer – mais l’effet s’approche plus d’un hoquet d’ébriété que d’une licence historique. Entre cavalcade et volonté savante de personnalisation, cet ultime mouvement semble vouloir synthétiser les partis pris par l’interprète – le choix est audacieux, même si l’effet musical peinera à émouvoir l’auditeur.

Ce nonobstant, pas besoin d’être un guilloumaniaque pour applaudir à la performance d’ensemble, bluffante de virtuosité, intéressante par son pari instrumental et grisante par le côté « sur le ring face à un monstre aux dix-huit labyrinthes ». Oui, sporadiquement, les excès d’interprétation – disons : la guilloutisation de Bach –, dans la registration comme dans les options de tempo ou de legato, pourront irriter ; mais, fichtre, à cette dose, l’on préfère s’escagasser de ces excès que d’une sagesse lénifiante risquant de rendre insipide un chef-d’œuvre puissant que ce disque incarne plus qu’il ne l’actualise.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour retrouver nos 12,5 autres chroniques sur Jean Guillou, c’est là.

Trio Bohème, Les saisons, Calliope

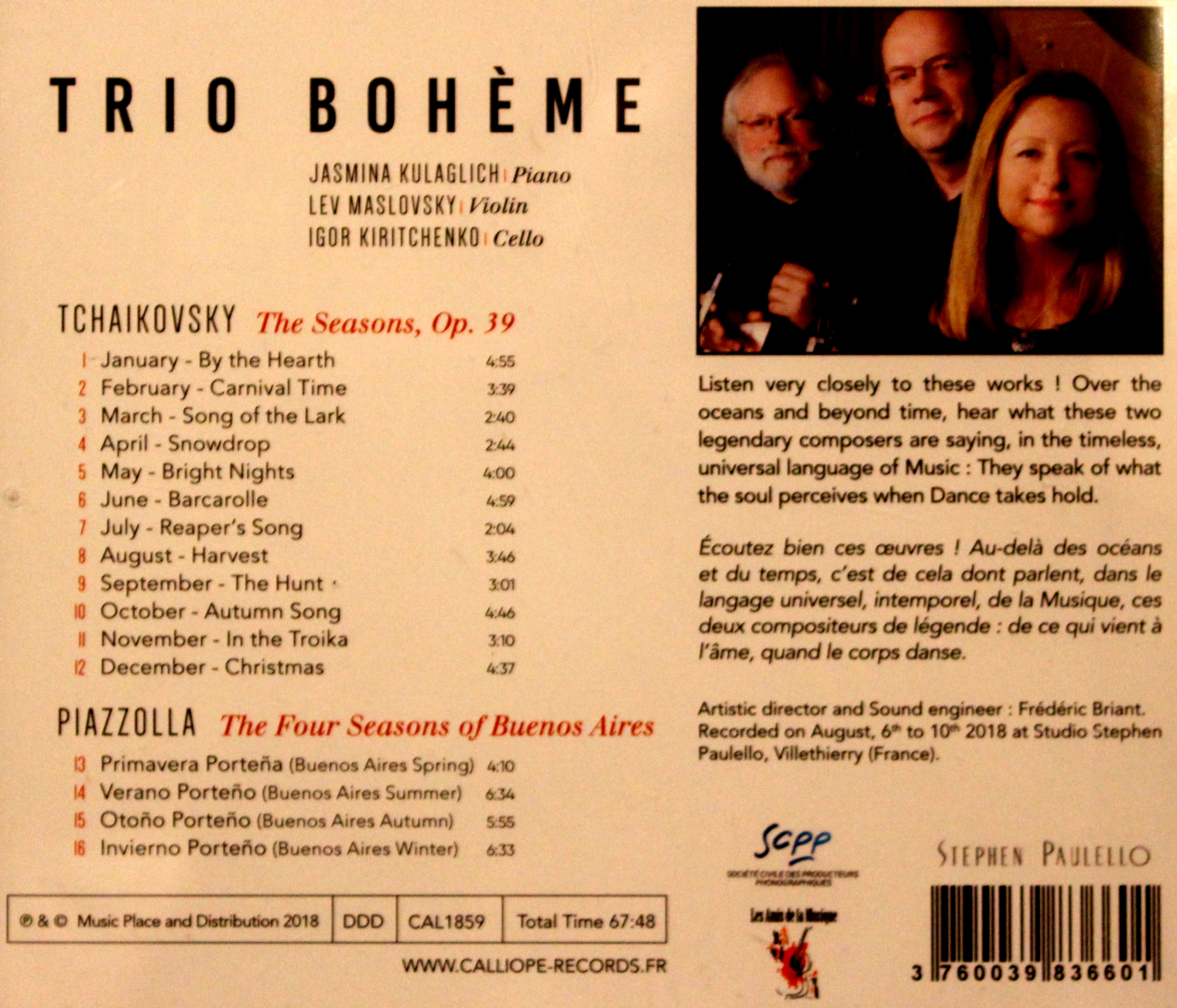

Enregistré en cinq jours au studio Stephen Paulello (donc sur un piano Stephen Paulello) par les micros de Frédéric Briant, ce disque unit sous une même thématique deux pièces à la fois proches et différentes. Proches, elles le sont puisque ce sont toutes deux des transcriptions – la première est signée Alexander Goedicke, la seconde José Bragato. Deuxième proximité : l’intitulé et la construction chronologique – de janvier à décembre pour Piotr Ilitch Tchaïkovski, du printemps à l’hiver pour Astor Piazzolla. Troisième proximité : la même formation est aux manettes, une formation semi-composite puisqu’elle se revendique 100 % slave mais réunit trois nationalités – serbe, ukrainienne et russe.

Quant aux différences, elles sont patentes. Le cycle pour piano des Saisons fut d’emblée écrit comme une unité ; la tétralogie argentine est une refabrication, comme raconté tantôt. Le contraste de tempérament entre les deux cultures des compositeurs, russe et argentine, de deux siècles et deux mondes différents, mais aussi entre les deux partitions originelles laisse augurer d’un contraste dont la spécificité du double rendu n’a pas dû constituer un maigre défi pour les audacieux musiciens du Trio Bohème, mais qui semble les avoir fort stimulés, si l’on en croit la jolie vidéo de présentation ci-dessous.

Pour lancer la transcription des Saisons de Piotr Ilitch Tchaïkovski, la transcription de « Janvier au coin du feu » s’ouvre sur un propos transposé littéralement, avec soprano au violon, accompagnement au piano et basse au violoncelle, alterné avec du piano solo. Les arpèges de la partie mineure sont réservés au piano. Même si l’intérêt d’une transcription ne saute pas encore aux esgourdes, la qualité et l’engagement de l’interprétation, associés aux sonorités des deux compléments du piano plaident pour le plaisir. Cette foi dans la partition anime le « Carnaval de février ». Certes, la partie soliste joliment animée ne justifie pas l’ajout de deux pétillants musiciens ; toutefois, modérant notre scepticisme, la seconde partie tâche de mieux répartir le discours entre piano et violon. Le « Chant de l’alouette » de mars propose un dialogue entre violon et violoncelle avec des ploum-ploums de piano, puis un dialogue entre violon et piano, et enfin un bis – forme ABA oblige. Le propos est joliment exécuté, avec concentration du propos et évitement de romantisation excessive.

Aussi sage et charmant, le « Perce-neige » d’avril alterne passages avec cordes et marteaux, et passages avec marteaux solitaires. Même si l’on n’est toujours pas convaincu par le choix de cette transcription, l’on se régale devant une musique jouée avec autant de richesse harmonique et une telle absence d’afféterie. « Les nuits de mai » se risquent alors à plus de réécriture, avec des duos à la tierce, des passages à l’octave grave pour le violoncelle ou une coda octaviante non prévus par PIT. Forme A(9/8) B (2/4) A oblige, la circularité du propos s’impose mais ne bride pas la sensibilité jamais extravertie du trio. La presque célèbre « Barcarolle » de juin s’agrémente de passages à l’octave du violon. On note, toujours, un esprit d’ensemble remarquable, en majeur comme en mineur : mêmes respirations, belles synchronisations, efficaces communautés d’intention.

Le « Chant du faucheur » de juillet reprend des caractéristiques semblables, avec quelques échos à l’unisson des deux cordistes. La pianiste rythme l’affaire et prépare tout ce monde à l’heureux temps de « la moisson » du mois d’août. C’est le piano qui rythme cet « Allegro vivace » et ouvre le « Dolce cantabile » qui sert de partie médiane. Ses deux complices échangent avec élégance et énergie des questions-réponses dont le piano surveille la pulsation. « La chasse » de septembre souligne l’excellent travail d’unité des triolistes, en quelque sorte, tant les synchros sont parfaites malgré le doublement astucieux des croches par le transcripteur. Cette exécution admirable se prolonge dans le « Chant d’automne » d’octobre, ouvert par l’exergue de Tolstoï, où le piano sert d’accompagnateur de luxe à ses complices, alors que pointent les prémisses des tangos à venir.

La « Troïka » de novembre, curieusement dramatisée en « Course en troïka » dans le livret, se décapsule sur les unissons du piano avant que l’on profite, à l’octave, des unissons des deux complices. La persistante forme ABA, majeure – mineure – majeure, est énergisée par un piano sans mignardise et des acolytes sachant respirer (fort, côté violoncelliste) de conserve. La même pianiste ouvre la valse du « Noël » de décembre, avant que la rejoignent, d’abord à l’unisson, ses collègues.

En conclusion, un charmant moment, exécuté avec sensibilité mais sans chougnerie… et sans non plus répondre à la question de la nécessité de jouer cette transcription, alors qu’un si large répertoire plus valorisant existe. Dans cette perspective, plutôt qu’un livret nous rappelant les basiques des deux compositeurs ou nous assénant les conseils ampoulés d’un Olivier Raimbault (« Écoutez bien ces œuvres ! » ben tu crois on fait quoi ? ou « Ces deux compositeurs de légende parlent de ce qui vient à l’âme quand le corps danse », gâ ? une nouvelle proposition de texte pour l’album de feue Maurane que sauvaient deux titres goldmaniens par excellence, peut-être ?), on eût apprécié que les artistes expliquassent le choix de ce programme et donc de ces pièces ravaudées pour une formation semblable à la leur.

Igor Kiritchenko, Lev Maslovsky et Jasmina Kulaglich. Photo : Marie-Sophie Leturcq. Source : site des artistes.

À ce stade du disque, plus de doute possible : le trio Bohème n’est pas seulement constitué d’excellents artistes et de fieffés musiciens ; il forme aussi un corps homogène et, quoique récent, très cohérent. Reste une question : what about the groove you need to play Astor Piazzolla with a feeling? Le Printemps des Quatre saisons à Buenos Aires offre manière de réponse. En dépit d’une prise de son qui tend à noyer le piano dans le flou, le sens du contretemps est parfait pour contredire ce mythe de l’autochtonisme, tadaaam, empêchant les non-locaux de jouer pertinemment des compositeurs allogènes – pour des raisons de langue, les habitués de ce site savent que nous serons plus circonspects sur la question opératique, la désastreuse production des Troyens soulignant qu’une très belle voix slave, quand elle ne se soucie pas du français, devrait être promptement boutée hors d’une production de Bastille, mais ce n’est pas le sujet hic et nunc. Ici et maintenant, ça swingue à souhait. Aura-t-on l’impression d’une once de sagesse, qui est l’autre nom de l’élégance, quand le violoncelle attaque la deuxième partie ? Ce n’est certes pas très canaille, ce qui pourrait être regrettable dans ce répertoire, mais que c’est beau et maîtrisé !

L’inquiétant Été argentin vibre et breake comme il sied. Tout l’art et le savoir-faire des musiciens se met au service d’une partition dont ils subliment les exigences, sinon la folie charnelle. Ils savent jouer ensemble, mettre tension quand cela s’apprête, détendre et réemballer l’affaire : voilà qui va leur servir pour déjouer les pièges embourbants de l’Automne. Le feeling est indispensable pour associer attente et longs traits suspendus par l’harmonie fauréenne du piano. Or, les mutations d’atmosphère ne manquent ni de métier ni de charme, surtout pas dans les decrescendi qui précèdent les soli des cordistes… et guère moins dans les parties animées, où la virtuosité des artistes propose une version intelligemment assumée comme propre et non pseudo-localiste.

Reste alors à affronter l’Hiver. Zébré de ruptures rythmiques et de changements d’atmosphère, cet ample trio fait la part belle au piano, ce qui n’est pas pour effrayer Jasmina Kulaglich, ni comme soliste ni comme accompagnatrice. Ses pairs sont au niveau des défis, qu’ils soient techniques ou musicaux. Énoncés des thèmes, unissons, contrechants, communauté de sentiments, finale majestueusement apaisé trahissent un travail en commun fort abouti.

En conclusion, voici un disque enquillant deux pièces charmantes, faisant entendre un trio techniquement remarquable, et restituant un travail précieux. Si l’on regrette de ne trouver de réponse à nos questions – du type : aucun rapport, hormis le titre, entre Piotr et Astor, était-ce voulu ? pourquoi avoir choisi d’enregistrer des transcriptions ? en quoi la première fait-elle résonner singulièrement l’original ? –, on ne peut que saluer le brio et le sérieux de l’interprétation, ce même sérieux qui, paradoxalement, pousse à applaudir la qualité du Piazzolla tout en avouant n’y avoir pas trouvé notre content de folie propre à cette musique argentine dégénérée au point de ressembler, ainsi que l’on le lui reprocha jadis, à de la grrrande musique classique qu’elle est !

Découvrir le trio en concert :

guettez la mise en ligne du 30 avril sur le site de l’institut Goethe !

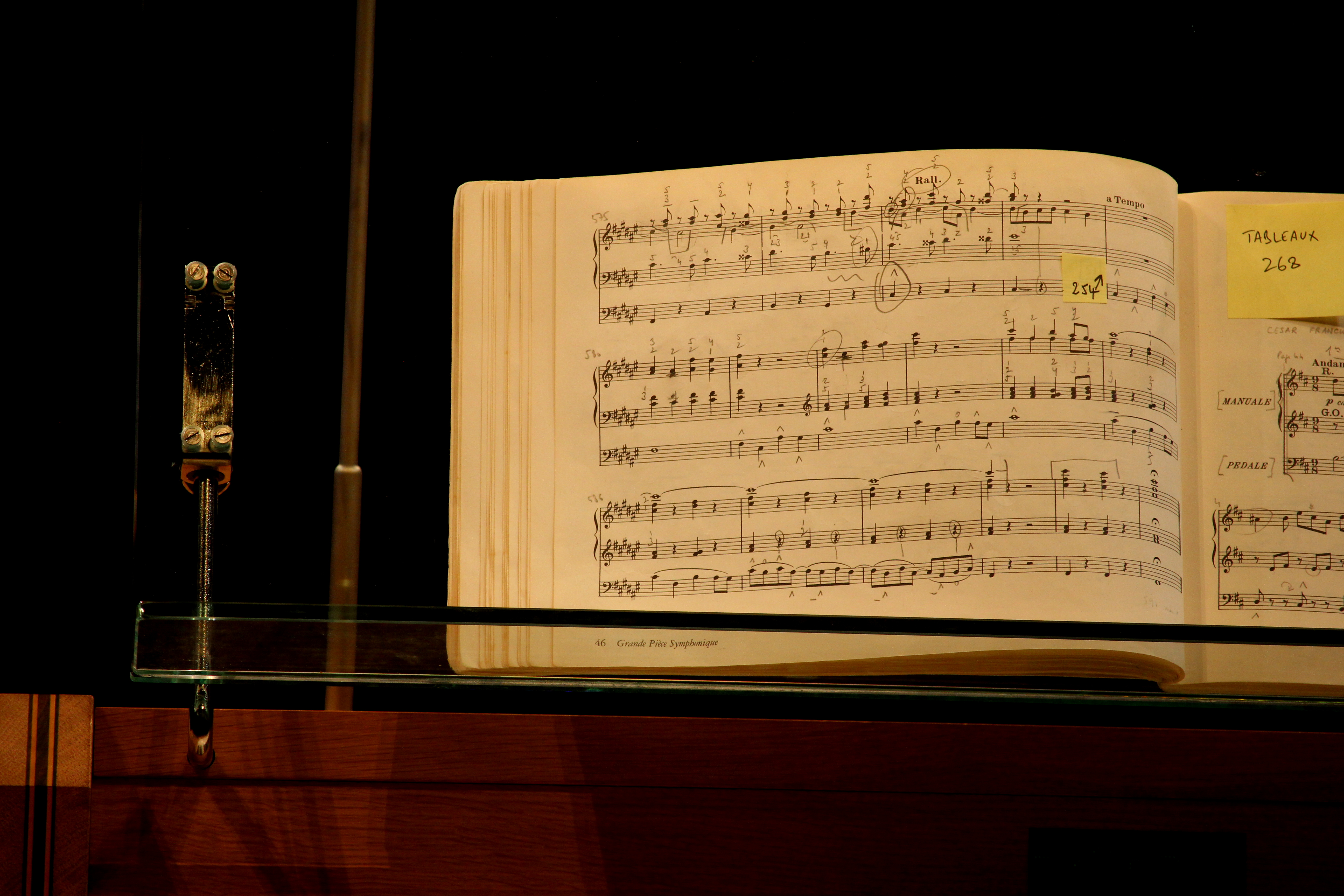

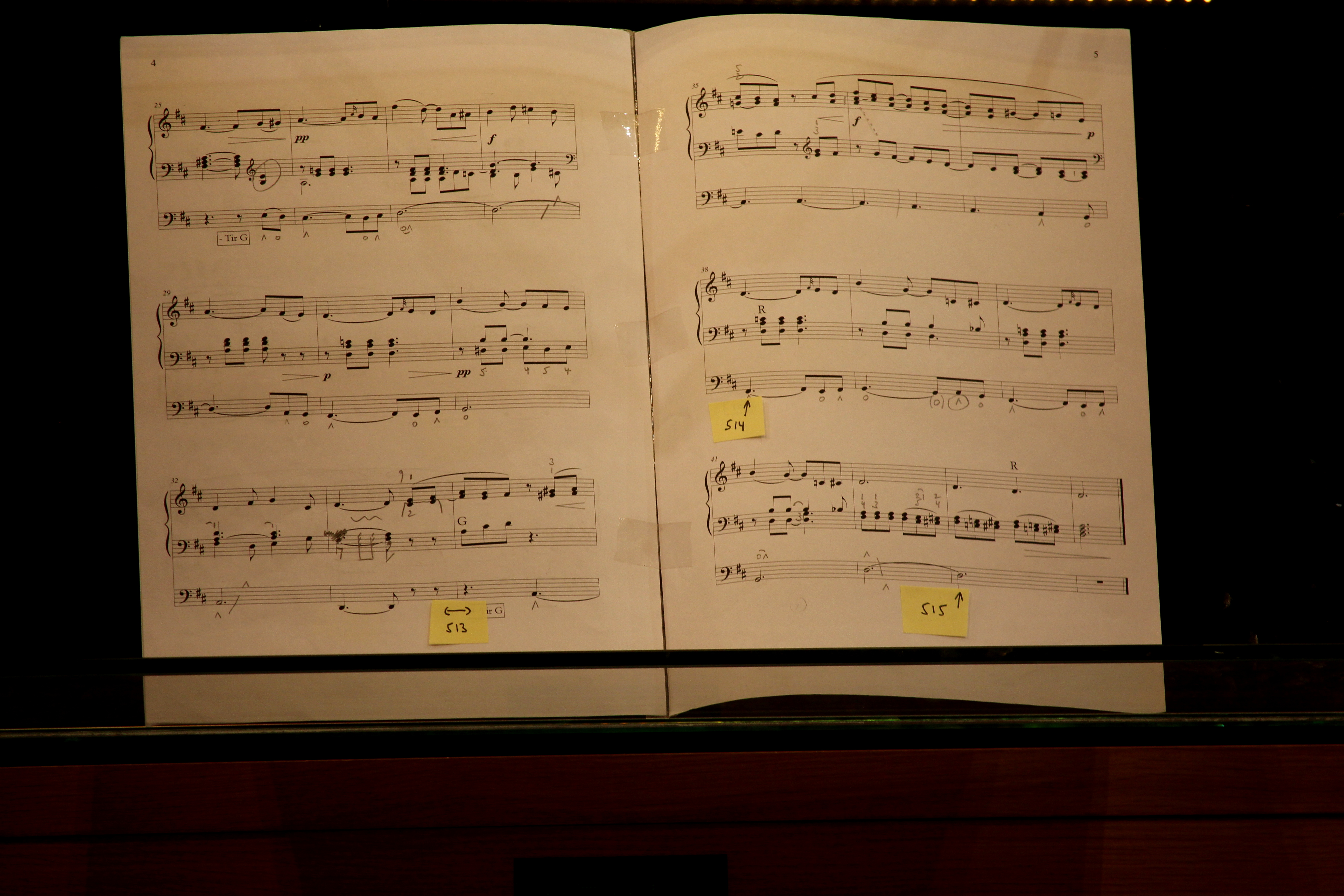

Vincent Genvrin, César Franck et Modeste Moussorgski, Maison de la radio, 27 février 2019

Quoi qu’il joue ce soir-là sur une console pourvue d’un ridicule cordon ombilical en manière de Westaflex, rappel de l’incurie stupide des incultes pouvoirs publics laissant croire que des économies minables compensent leurs dépenses somptuaires (ça bombarde en épithètes, bien ou bien ?), Vincent Genvrin est un monsieur sérieux, ainsi que chante si bien Julie Fuchs d’après Sacha Guitry et André Messager. Loin d’être bête comme un homme moyen – comme un homme, donc –, Vincent Genvrin est même sérieusement sérieux : diplômé du CNSM de Lyon et titulaire du CA, il a gagné moult concours internationaux ; il est doublement titulaire de grandes orgues à Paris ; il est professeur d’orgue en conservatoire ; il a enregistré une dizaine de disques, a été le directeur artistique du label Hortus et partage ses avis motivés avec les lecteurs des critiques de Diapason.

Cerise sur le clafoutis, il a sévi lors du festival Komm, Bach!, ce qui est une qualité carrément-pas négligeable. Certes oui-da, nous avons affaire à un monsieur sérieux, comme en témoigne sa barbe sérieuse qui le pousse à ressembler de plus en plus à un facteur d’orgues sérieux du type de Xavier Lebrun. Et alors ? Cet incipit sera-t-il simple baratin biographique et people en guise de captatio ? Pas que. Car, sans réduire l’artiste à son parcours musical, il semble que, chez Vincent Genvrin, le sérieux susnommé imprègne à la fois la construction de son programme et son art d’interprète.

(Na.)

(C’est un beau « na », ça.)