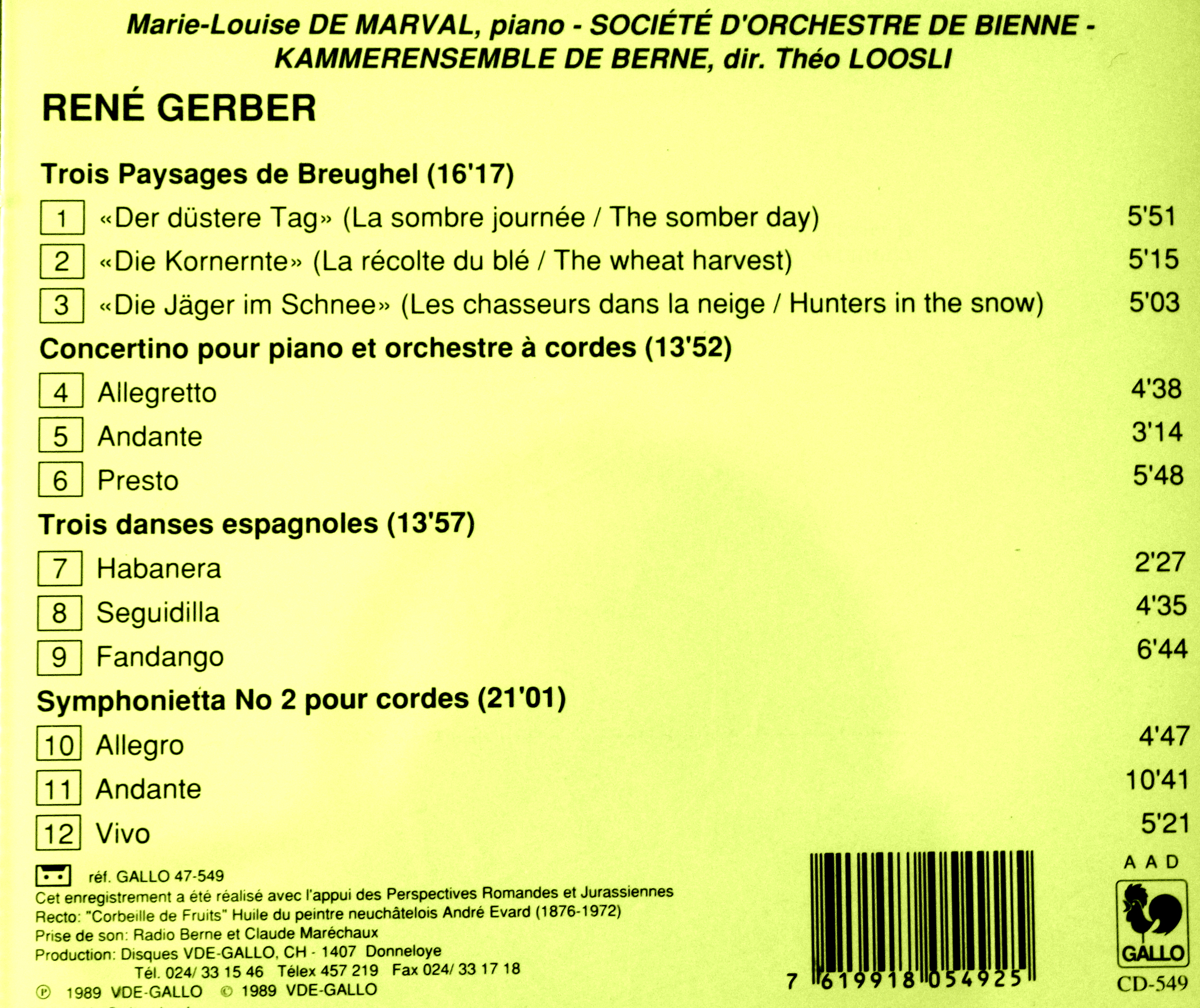

René Gerber, Musique orchestrale I, VDE-Gallo

Repiqué d’un 30 cm – sponsorisé par les Perspectives romandes et jurassiennes – qui comprenait aussi un « Tombeau de Botticelli pour chœur vocalisé et onze instrumentistes », le présent disque est le premier CD de René Gerber publié par VDE-Gallo. Au programme, trois pièces quasi contemporaines, composées entre 1942 et 1945 et durant chacune un quart d’heure, ainsi qu’une Symphonietta plus longue et plus tardive (1968).

Les Trois paysages de Breughel pour orchestre symphonique nous plongent tout d’abord dans une sombre journée (« Der Dûstere Tag ») inspirée, comme les autres mouvements, par des peintures de Pieter Brueghel l’Ancien. Dans une atmosphère quasi debussyste, époque « Après-midi d’un fauve », où les cordes énoncent un thème paielleté par le froufroutement de la flûte, la clarinette ouvre vraiment la journée avec un bref motif habité par l’incipit de la Pavane ravélienne, un intertexte qui semble cher à René Gerber. La nostalgie du cor anglais et des cordes contient l’énergie rythmique des trompettes en staccato. Seul, un cor interpelle l’orchestre qui confirme la tonalité inquiétante et pesante ouvrant vers un crescendo où les timbales éteignent toute velléité de lumière (je tente). Un thème qui sonne russe, entre Borodin et Moussorgsky, frémit aux cordes (5’18) puis s’éteint à son tour dans un dernier grognement de timbale qui évoque le poème de Georges Schehadé (dernier quatrain du XIV des Poésies III, 1949) :

Ainsi nous allons à la découverte du ciel

– Avec l’ombre de cette brouette triste

Multipliant nos fagots dans la vie froide des nuages

Comme ceux qui dorment dans la terre éternelle

Quel contraste avec la mise en musique de la récolte du blé (« Die Kornernte »), que lancent les notes piquetées des bois, ponctuées par des percussions tantôt légères, tantôt lourdement timbalières ! Les cuivres s’emmêlent à cette harmonie tonique, rejoints par des cordes en pizz puis coll’arco. Comme souvent chez René Gerber, le même motif circule de pupitre en pupitre, selon les flux et reflux des intensités. Les cordes elles aussi ont leur bref solo avant que l’orchestre ne se retrouve pour tonner de concert, cymbales comprises. Une dernière respiration, et voilà le crescendo final et festif, que les claves précipitent vers la minicoda.

« Les chasseurs dans la neige » (« Die Jäger im Schnee ») s’ouvrent sur un dialogue entre cuivres et cordes en pizz. Ça progresse lentement dans la poudreuse, les bois se chargeant de susciter le suspense que les cors dramatisent à souhait, avec de minicrescendi quasi wagnériens (2’24-2’30) auxquels font écho des trompettes non moins richardiques (2’46). Le retour des pizz précède le souvenir du leitmotiv précédent, craquelé par les interventions de la crécelle… et l’invocation au basson (4’22) de « Es ist ein Ros entsprungen », allusion quasi d’époque, même si Michael Praetorius serait né en 1571, soit deux ans après la mort de Pieter Brueghel l’Ancien. Cette fois, ce sont les claves qui ont le dernier mot, la chasse se perdant dans la neige, poursuivie par les lointaines imprécations des antichasseurs du genre de Bertrand Ferrier.

En bref, une jolie composition, équilibrée et vivante où, grâce à un orchestre attentif (même si l’on eût pu rêver sporadiquement cordes plus précises), l’on a plaisir à retrouver les caractéristiques du René Gerber symphoniste : travail obstiné autour d’un même motif sans véritable développement, valorisation des différents pupitres, souci de nuancer et de coloriser, plaisir à dilater puis rétracter la puissance de l’orchestre, et gourmande multiplication d’intertextes dont nous n’avons détecté que les plus hénaurmes.

Le Concertino pour piano et orchestre à cordes ne vise pas à révolutionner la forme concertante ni même la forme concerto, avec ses trois mouvements vif – lent – vif, et c’est heureux : trop de révolutions tueraient la Révolution alors qu’il y a tant de pharaons à renverser, bref. En revanche, le dynamisme des questions-réponses entre piano et cordes euphorise l’Allegretto, un mouvement charmant, souriant, pas si loin d’un certain Poulenc pour ensemble (comparaison n’est pas raison, mais si l’on n’a jamais ouï, peut-être ça donne une idée), et plein de belles idées dans l’alternance des séquences (questions-réponses, piano seul, piano avec du violon en contrechant dedans, piano et orchestre en entier, etc.). L’Andante commence au piano seul, sur un tempo vraiment marchant et un thème que prolongent les cordes, soit en ensemble, soit en dialogue violons 1 – reste des tuttistes. Les sept notes du motif – sept comme dans les Trois paysages III – sont petit à petit serinées, martelées, répétées façon « Ah ! vous dirais-je maman », échoïsées – ben tiens – puis commentées par le piano pour préparer le Presto final.

Ce fringant zozo porte bien son nom : les violons lancent avec célérité les hostilités via un thème en dix-neuf notes (5-5-9) que répète aussitôt le piano, inversant les postures du deuxième mouvement. Des modulations sans préparation, un break soudain et le mariage des deux premiers motifs conduisent à une nouvelle idée de neuf notes où violons 1 et piano rivalisent, émoustillés par les autres cordes. Une tension marquée par le rythme des cordes conduit à la réénonciation du premier thème, à une suspension… puis à un solo du piano sur un midtempo que Marie-Louise de Marval prend avec sérieux, refusant d’y voir un p’tit côté encanaillé voire jazzy qui s’y cache peut-être… et peut-être pas. La reprise du thème à peine modifié procure à l’auditeur la joie du refrain, avec cordes à l’unisson puis ambiance sautillante où violons 1 et piano poursuivent leur dialogue obstiné, joliment pimpé par un toucher tour à tour léger et ferme. Comme dans les Trois paysages II, une brève respiration précipite la minicoda pour conclure avec efficacité une œuvre printanière, sans chichi, qui se sert des outils du savoir-écrire et du savoir-interpréter pour donner le smile.

Les Trois danses espagnoles pour orchestre moyen concluent la série des pièces de 1942 à 1945 présentées sur ce disque. Le premier mouvement prend son temps pour se balancer sur un groove discret de Habanera, provoqué par un motif de clarinette qui, René Gerber oblige, rebondit, jboïng jboïng, de pupitre en pupitre, jusqu’aux cors. Paresseusement, l’orchestre s’étire vers les claquements des wood-blocks qui sonnent l’unisson et la fin de la sieste langoureuse. S’ensuit, après une introduction de cinquante secondes, une Seguidilla où les bois ont fort affaire pour s’imposer devant le volontarisme des violons 1 – au point que les cors reprennent une formule très « Rhapsody in Blue » (3’50) pour calmer provisoirement le soliste. Comme les claves dans les Trois paysages II, une brève intervention des timbales signe la fin de la récré et l’heure de la minicoda, donc du Fandango conclusif.

Pendant 2’50, le mouvement développe une tristesse quasi verdienne autour d’une tierce et d’harmonies superbes. Puis un bref passage quasi fugué et vraiment dansant réveille les cordes sur l’air d’un fandango articulé en dix-neuf notes (10-9), comme dans le Concertino III. Le retour de la mélancolie, de sa seconde puis de sa quinte descendante, apaise l’atmosphère avant un finale quasi joyeux et tuttiste… dont la minicoda est précédée d’un roulement de caisse claire et conclue par un bon coup de timbale, comme les Trois paysages I. En somme, même si les bandes ont parfois un peu souffert (fin du deuxième mouvement avec ce silence cruel qui assume la bave anticipatoire – j’connais pas les termes techniques), on apprécie de nouveau cette signature typique, cette double capacité à écrire simple ou profond, et ce souci de valoriser l’orchestre comme un instrument à la fois global et multiple.

La Deuxième symphonietta pour cordes, composée plus de vingt-trois ans après les pièces précédentes, assume sa structure bien kassik : vif-lent-vif au programme. A priori moins ouvertement mélodique que ses lointains prédécesseurs, cet opus opte pour la vitalité avec, quasi, un coup d’archet pour temps en ouverture de l’Allegro, principe auquel les violons 2 n’hésitent pas à substituer une minilangueur aussitôt reprise par les violons 1… qui ont le toupet peu après de discuter et moduler directement avec les violoncelles. Un thème proche de « Nous n’irons plus au bois (les lauriers sont coupés) » irrigue l’œuvre, à la manière de René Gerber, de pupitre en pupitre – et le voici qui revient énergiser l’ensemble. C’est alors que le dialogue violons 1 / violoncelle confirme la logique d’une structure ABAB ; et une dernière modulation n’achève de séduire l’oreille.

L’Andante dure autant que les trois autres mouvements, comme si le compositeur se rassérénait dans une teinte moins obligatoirement joyeuse que celle des mouvements vifs. Comme souvent chez René Gerber, l’harmonisation est à la fois simple et belle – Joe le critique musicologue a encore frappé. Théo Loosli veille à ne pas s’attarder. Du coup, Joe le critique omniscient, qui aurait souffleté une interprétation mollassonne dans le cas contraire, darde ses regrets sur l’air du : « Moins de ritardendo et plus de respiration pour les thèmes, comme “La Claire fontaine” énoncée par le violoncelle et le violon 1 autour de 1’54, c’eût été tellement plus mieux ! » Heureusement insensible à ces ratiocinations virtuelles, le premier violon, non nommé, tente de s’envoler en secouant le thème jusqu’à sa résolution en majeur. Au mitan du mouvement lent, un second mouvement lent semble naître. Premier violon et premier violoncelliste hésitent entre tierces majeure et mineure ; l’orchestre, planté sur une solide contrebasse, oscille, lui, entre martèlement au temps près et motif quasi émotif de sept notes porté par les violons 1 et 2. Une nouvelle variante de la « Claire fontaine » permet d’entendre avec respect les différents solistes, selon la technique du ruissellement par pupitre cher à René Gerber (dit Joe le décidément expert cybermusicologue), suivi du prolongement par modulation puis adjonction des arpèges du soliste, piano tantôt, violon premier à présent. Joli, remarquablement harmonisé, interprété avec exigence, prenant et pourtant parfaitement accessible à tous, même à moi : superbe mouvement.

La fête s’achève avec un Vivo vivant (tant pis, c’est écrit, on laisse), articulé autour de deux motifs. Manière de gigue ouvre le bal entre pizz des accompagnateurs et envolées des leaders. Manière de fugue simplifiée, fondée sur le thème récurrent à… vingt notes, cette fois, lui répond en partant des graves pour irriguer l’ensemble de l’orchestre. Gigue, percussion des contrebasses et thème lyrique reviennent, donnant une structure populaire à cette musique qui ne se réduit pourtant pas à un tel qualificatif. Une dernière série de modulations permet au violon solo d’énoncer le thème, en dialogue avec ses compères. Une respiration, des boum-boum de contrebasse, et la microcoda emballe ce qu’elle pèse – ou quelque chose d’approchant.

En conclusion, voilà de la musique expressive, appuyée sur le solide métier d’un compositeur qui rechigne à se cantonner tant à la musique de sachant souhaitant plaire au peuple qu’à la musique de génie sapide exclusivement pour les snobs. Cette tension entre savoir-composer simple et refus de se contenter d’une besogne gratifiante mais fastidieuse fait le prix de ces quatre pièces interprétées avec une belle conviction par les Suisses choisis par ce label suisse pour un jouer un compositeur suisse !

Écouter le disque en intégrale gratuitement, c’est ici.

Acheter le disque, c’est là.

Le cubisme, Centre Pompidou, 25 février 2019

Et si, plutôt que de se demander ce qu’est le cubisme – forme d’art esquissant une représentation géométrisée de la nature, des objets, des personnes, des émotions puis parfois de rien (merci) –, la « première exposition française depuis 1953 » sur le sujet n’essayait pas, avec ambition, de définir ce qu’il n’est pas ? En d’autres termes, plutôt que d’inventorier les multiples acceptions de ce projet polymorphe, les trois commissaires de l’événement qui vient de s’achever au Centre Pompidou chercheraient-ils pas à nous aider à cerner et discerner les frontières de ce courant dont le spectre va du figuralisme déviant à l’abstraction enragée ? La profusion de pièces ici rassemblées (trois centaines) laisse envisager cette perspective qui considèrerait le cubisme non comme une doctrine mais comme un virus contaminant ou une proposition contagieuse. Dès lors, nous tâcherons de poursuivre cette pathologie à la trace pour en mieux comprendre sinon les arcanes, du moins les nombreux champs d’application.

1. Le cubisme a toujours existé,

il est donc temps de l’inventer

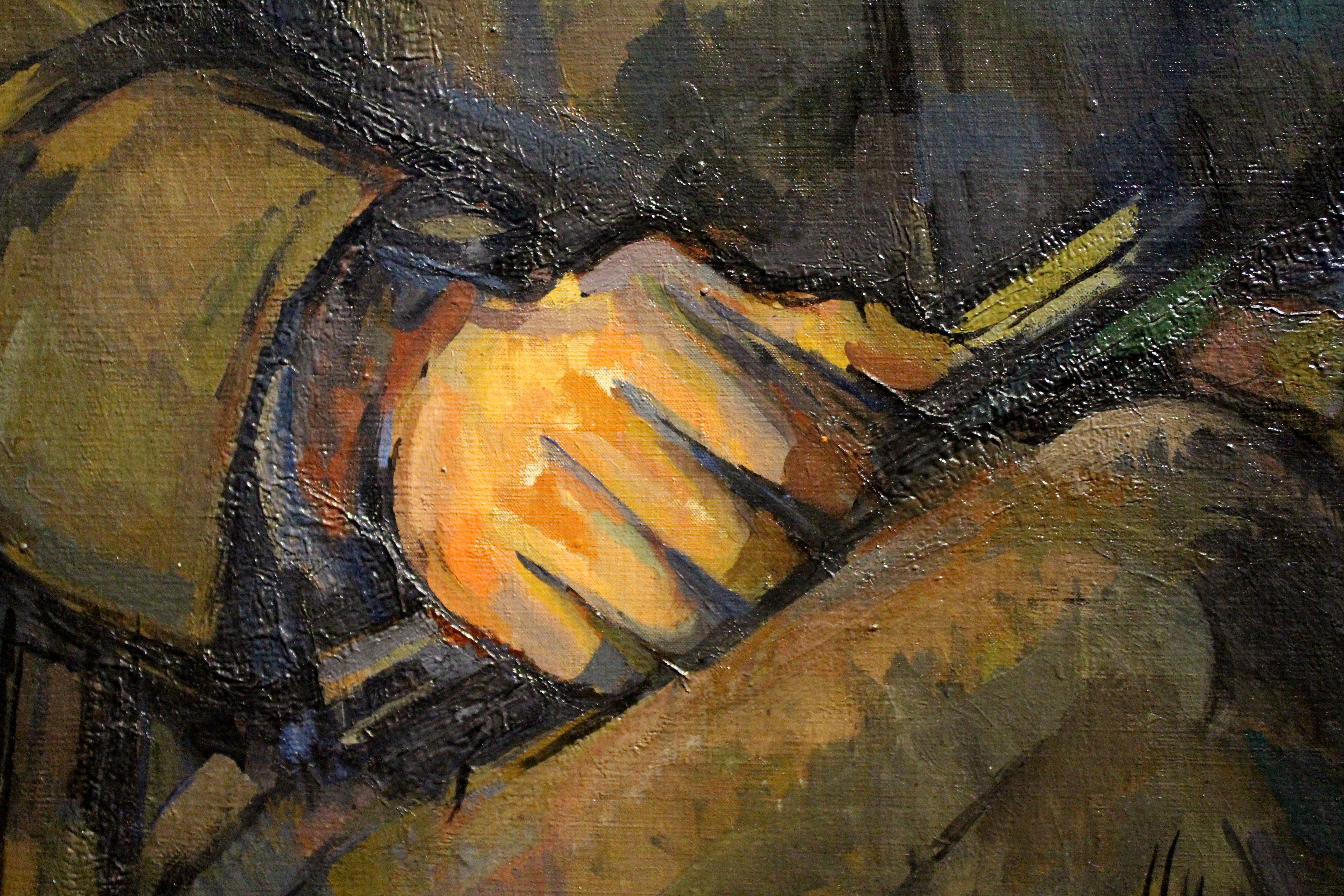

La visite de l’exposition chronologique le montre d’emblée : le cubisme n’existe pas. N’a jamais existé. Ou, plutôt, n’existe pas essentiellement. En clair – l’expression est impropre pour un événement aussi mal mis en lumière, entre reflets verts de néons et ombres cachant les tableaux sur fond blanc, sans parler ou si peu des cartels ivres voire bourrés de fautes orthotypo (voir par ex. l’écriture fluctuante des dates, tantôt entre crochets, précédées d’une virgule ou entre crochets précédées d’une virgule) –, on ne naît pas plus cubiste que l’on naît pigeon adulte ou prof d’EMT. Pour preuve, l’exposition s’ouvre sur, d’une part, une vitrine de masques et sculptures africains, d’autre part, un hommage à Paul Cézanne. Sous leur patente disparité, ces deux sources supputées du cubisme pétrissent, en réalité, une même obstination : travailler l’essence de la forme en élaguant le superflu de la représentation qui a longtemps prévalu… et, souvent, prévaut encore.

Y aura-t-il quelque provocation si l’on englobe sous l’idée de « schématisation » à la fois la simplification onirique des masques krous et la quête cézanienne, inégalement appliquée, d’une peinture plus évocatrice que strictement imitatrice du réel ? Pourtant, le fait est que germe, dans ces deux approches si éloignées, une même dynamique double : d’une part, évoquer ; d’autre part, créer un espace spécifique à l’évocation. L’art serait en devoir de représenter le réel, mais de le représenter sans écraser sa créativité sous la ventripotence, pom pom pom, d’une imitation réductrice. Nihil novi sub sole ? Certes, sinon la perpétuation de ce quatuor parfois disruptif associant imitation, évocation, création et émotion. Le mouvement, la matière, les proportions, la juxtaposition de perspectives différentes (ou de matériaux distincts), le dérèglement d’une ou plusieurs techniques de réalisme sont, parmi d’autres, des éléments qui agitent la pensée de l’art, sans que l’on puisse juxtaposer telle quelle la simplification des arts primitifs avec celle des « Cinq baigneuses » ou de l’époustouflant travail chromatique du « Portait d’Ambroise Vollard » achevé plus de dix ans plus tard. Il n’empêche, ce double bouillonnement allogène, chéri par André Derain et Pablo Picasso, va impacter puissamment la peinture de ces hurluberlus et de leurs collègues.

- André Derain, « Nature morte à la table ». Photo : Rozenn Douerin.

- Georges Braque, « Les Instruments de musique ». Photo : Rozenn Douerin.

2. Le cubisme n’existe pas,

ce qui lui permet d’envahir le monde

En 1907, les « Demoiselles d’Avignon » (seules des esquisses sont hélas présentées dans cette exposition) fracassent la ligne discontinue à la face de la bienséance. En effet, bien que la sculpture prolonge les désirs révolutionnaires des artistes, c’est dans la peinture que leurs expérimentations s’expriment le plus (ou)vertement. Les néo-cubistes y frictionnent trois éléments : géométrisation de l’espace, représentation du réel et fragmentation du regard. S’expriment à force égale le souci de la ligne et celui de la brisure. Pour autant, la notion d’identification de l’objet est prégnante. D’une part parce que l’objet peint est reconnaissable ; d’autre part parce que la nature même de la peinture est identifiable : natures mortes et paysages prédominent.

Les titres des œuvres soulignent cette ambition de porter manière de représentation schizophrénique. Les « instruments de musique » de Georges Braque sont reconnaissables, le genre pictural est bien catalogué et, néanmoins, les instruments sont comme remodelés par la geste picturale – je voulais écrire « le geste », mais c’était hypermoins chic, alors bon. En ce sens, le cubisme n’existe pas. À peine peut-il, à ce stade, se construire dans une relation ambiguë au passé, dont il assouplit les perspectives et brouille conjointement les effets de réel. Le caillou radical des provocantes « Demoiselles » ne fait que piqueter l’eau plane où clapote, primordial, les codes d’un certain réalisme.

- Pablo Picasso, « Autoportrait ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « Étude pour tête de femme (Fernande) ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « La Femme au pot de moutarde ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « Mère et enfant ». Photo : Rozenn Douerin.

3. Le cubisme est partout

parce qu’il n’est nulle part

Les remarques supra manquent, alléluia, de la plus élémentaire bonne foi. De fait, le travail engagé par les modifications picturales va plus loin que l’ajout de lignes droites inattendues sur une zoulie peinture. Il met en route le questionnement de ce prétendu réalisme. Le « Viaduc à l’Estaque », dont l’accueil suscite curieusement l’emploi récurrent du mot « cubes », travaille à une réduction d’un paysage à ses formes. En choisissant l’association entre la nature, un ouvrage d’art et des habitations, Georges Braque ouvre un champ d’application pour le moins large à ses nouvelles options picturales… tandis que Picasso approfondit, au gré de techniques variées, sa reconfiguration du portrait. Si son autoportrait de 1907 se contente de le géométriser, il ne tarde pas à radicaliser son propos en abandonnant la notion même de réalisme – ainsi de « l’Étude pour tête de femme », dont le titre fixe plus sûrement la nature que le dessin. La peinture ajoute au dessin l’éclatement des couleurs (« Femme au pot de moutarde ») dont la portée représentationnelle (en clair : ça ressemble à la bonne couleur que le truc a dans la vraie vie) s’efface peu à peu.

- Pablo Picasso, « Portrait de Gertrude Stein » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Georges Braque, « Broc et violon » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Or, la notion d’effacement est un ingrédient fondamental pour la recette du cubisme. Pour le constater, nul besoin des textes officiels, pompeux comme un sillon interfessier au bord de l’explosion (« La quête d’expression d’un espace tactile conduit les peintres à fragmenter le visible en facettes cristallines, qui tendent à dissoudre le sujet »), la seule contemplation du « Portrait de Gertrude Stein » de 1906 y suffit. Ce tableau, c’est le storytelling qui le rend provocateur : Gertrude a posé quatre-vingt-dix fois ; et l’artiste a achevé le travail en son absence… en la parant d’un masque. Comment mieux stigmatiser la déco(re)llation progressive que les cubistes comptent infliger à l’effet de réel tant recherché, alors, en peinture ? Ce nonobstant, signe que le mouvement se construit encore, il continue de s’appuyer fermement sur le réel pour s’en détacher. En témoigne « Broc et violon » de Georges Braque qui, en 1910, abîme le violon dans l’abyme mais laisse reconnaissables les deux instruments du titre, comme pour poser que la déconstruction picturale du réel a, toujours, besoin du réel.

4. Le cubisme est une invention de cubistes,

et réciproquement

Point de mouvement artistique sans locomotive ni wagons ! Vers 1911, sautant dans le train tout en tâchant de garder quelques aiguillages personnels, cubistes et cubismes se multiplient – partant, le cubisme, dans son hypothétique unicité, se multicubifie, ben voyons. En moins n’importe quoi, ça donne : l’exposition propose de nombreuses illustrations d’épigones de talent. Quelques exemples ?

Dans « Alice au grand chapeau », Roger de La Fresnaye est un semi-cubiste, puisqu’il mêle sciemment à un style plus classique des déformations picassotières et des géométrisations braquistes. Dans « L’abondance », Henri Le Fauconnier garde l’effet de réel mais décompose ombres et corps en parallélépipèdes emboîtés et partiels dont l’agencement résonne avec celui d’un environnement symbiotique. On note une fois de plus la tension entre allégorie bien connue et sujet très ancré dans le réel, avec un rapport inverse à celui de nombreux tableaux de la même époque, comme la « Femme au cheval » de Jean Metzinger : alors que, souvent, le titre éclaire utilement le tableau, chez Le Fauconnier, le titre transcende le tableau en lui offrant une portée sinon mythologique, du moins métaphorico-transcendantale, popopo. Albert Gleizes, lui, propose une transcendance diachronique en installant ses « Baigneuses » géométrées dans un contexte pictural connu – d’autant plus chez les cézannomaniaques. Ainsi crée-t-il une synthèse entre tradition (le sujet) et updatisation de tout ça à travers une forme de représentation où la ligne droite l’emporte sur les courbes, ces virgules attendues pour ponctuer la sensualité.

- Roger de La Fresnaye, « Alice au grand chapeau » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Le Fauconnier, « L’Abondance » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Le Fauconnier, « L’Abondance » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Jean Metzinger, « Femme au cheval » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Albert Gleizes, « Les baigneuses ». Photo : Rozenn Douerin.

- Fernand Léger, « La Noce » et un chauve chevelu. Photo ; Rozenn Douerin.

Dès lors, la dynamique popularisée par Picasso et Braque apparaît davantage comme un pigment formel de représentation – utilisable à dose et à finalité variées – que comme un mouvement unifié. En cela, l’exposition montre que le cubisme invente les cubistes, puisqu’il crée une similarité verbale par-delà les singularités picturales ; et elle suggère itou que les cubistes inventent le cubisme, puisque les similarités picturales créent une singularité verbale, la récurrence des formes géométriques laissant imaginer une unité du propos. C’est ce qu’illustrent, en dépit du chiasme pédant mais peut-être pas-que-pédant, même si pédant quand même mais pas forcément que, bref, trois pistes d’essor empruntées par les cubistes : la couleur, les dépassements de matière (collages) et de support (sculptures), ainsi que le dépassement des gimmicks.

5. Le cubisme n’existe

que si son inexistence est prouvée

Souvent modérée, plus attirée par le mystère des ternes que par la joie des teintes vives, la couleur cubiste devient un élément d’expression important aux alentours de 1912. Ainsi, avec « Moscou la sainte », Henry Valensi synthétise ces modes chromatiques, creusant la veine des noirs et des sombres bleus dans le quart supérieur, sorte de sfumato moderniste ; travaillant ocres et vifs à-plats au centre ; et prolongeant le tableau avec des couleurs pastélisantes, sortes de reflets ambigus ou d’échos nuageux qui grignotent le quart inférieur du tableau. Tableau cubiste ? Sans doute grâce à l’éclatement de la représentation et, paradoxalement, à son souci de maintenir une lisibilité du propos via des indices proprement iconiques (croix et dômes au premier chef). Sans doute aussi grâce au travail sur les lignes parallèles ou filant vers un étrange point de fuite. Sans doute enfin grâce à l’indécidabilité du sens et du propos qui saisit le spectateur, hésitant entre une vision globale, kaléidoscopique, et des observations partielles qui transforment l’espace en succession hallucinante de micro-événements.

- Henry Valensi, « Moscou la sainte » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henry Valensi, « Moscou la sainte » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Auguste Herbin, « Les trois arbres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Auguste Herbin, « Les trois arbres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Sonia Delaunay, « Le bal Bullier ». Photo : Rozenn Douerin.

- Juan Gris, « Violon et verre » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Jean Metzinger, « Soldat au jeu d’échec ». Photo : Rozenn Douerin.

- Marc Chagall, « À la Russie, aux ânes et aux autres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

D’autres ont exploré cette voie : citons, pour exemple, le célèbre « À la Russie, aux ânes et aux autres » de Marc Chagall l’anticubiste, où les couleurs, par leur violence, leur noirceur, leurs déclinaisons et leurs frottements participent de l’hallucination et du mystère partiellement décryptable ; la puissance lumineuse des « Trois arbres » d’Auguste Herbin, où la géométrie n’est pas plus coloriée que la couleur n’est géométrique – les deux mouvements sont consubstantiels, comme on le voit en décryptant la construction impressionniste de certaines parties, où la couleur est mouvement, et vice et versa ; les amples formats, de plus en plus abstraits, que Sonia Delaunay peuple de couleurs qui, elles, n’accompagnent pas la forme puisqu’elles sont la forme, l’énergie et le mouvement telles des calligraphies polychromes ; dans « Violon et verre », Juan Gris crée la cohérence dans la diffraction par le truchement d’un système de couleurs à la fois continues et disjointes, puzzles souples comme des montres de Salvador Dalí. En 1913, pour ainsi dire, la couleur s’est vraiment appropriée le cubisme. Dès lors, elle prouve que cette école n’existait pas, dans la mesure où ses caractéristiques chromatiques, longtemps au second plan derrière le remodelage des objets, ne lui sont pas essentielles – pour de la peinture, c’est fâcheux.

- Pablo Picasso, « Guitare, verre, bouteille de vieux marc ». Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Laurens, « Joséphine Baker ». Photo : Rozenn Douerin.

Sur le même mode, le cubisme n’est pas un art de peintres puisqu’il irradie toute forme de créations, qu’elles soient mixtes ou spécifiques. Ainsi des collages, souvent rythmés par des bouteilles d’alcool fort, qui manifestent l’incomplétude – du regard et de la représentation – constitutive du cubisme. Physiquement, un morceau découpé est à la fois présence (puisqu’il est là et s’intègre dans une œuvre) et absence (puisqu’il n’est qu’une partie d’un tout disparu). De même, la représentation est à la fois une présentation réitérée d’une chose connue, mais elle réinvente la chose car la chose elle-même est absente. Dans l’utilisation de fragments, dans l’association – fondue ou manifeste – de ces bouts entre eux ou de ces bouts avec d’autres techniques picturales, dans le surgissement de l’altérité au sein même d’un tableau, les artistes renforcent la matérialité de leur propos pour deux raisons : d’une part, le cubisme ne prétend pas bouter un certain réalisme hors de l’art, il propose de le remotiver à travers des figures géométriques qui ne sont rien d’autre que des représentations d’une forme de réel – en témoigne l’évocatrice géométrisation de Joséphine Baker ; d’autre part, le travail de rapiècement, parfois pour former des figures comme une guitare-qui-ressemble-à-une-guitare mais qui reste approximative et n’est constituée que d’éléments non-guitaristiques, interroge aussi le regard comme outil de reconstruction du réel voire d’appropriation du réel par l’art. En cela, la multiplicité du cubisme, donc la fragilité de sa définition, autrement dit de son existence, est consubstantielle de son existence.

6. Le cubisme est le contraire du cubisme,

mais le contraire du cubisme n’est pas le cubisme

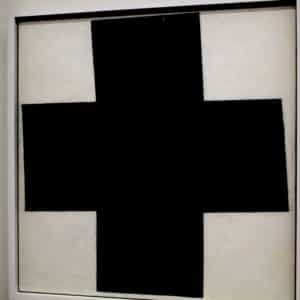

Il y a du contraire, de la contradiction voire de la contrariété dans la notion de cubisme. À peine saisie, la notion se dérobe. Comme la diversité des collages, la variété des sculptures (j’ai mis « variété » pour varier, mais en vrai je pensais à « diversité ») associe la géométricité – faut tenter – joyeuse d’un Henri Laurens clownesque à la métrique transformiste d’un Jacques Lipchitz. En quelques années, la notion floue de cubisme s’est encore floutée, donc enrichie. La voici confrontée à trois pôles d’une inégale virulence : l’abstraction – en témoignent déjà les « Prismes électriques » de Sonia Delaunay, propulsés en 1914, mais aussi l’audacieuse « Croix [noire] » de Kasimir Malévitch ; la massification de certains divertissements – l’exposition prend par deux fois l’exemple du sport ; et la violence de la guerre, que laisse entrapercevoir le « Soldat au jeu d’échec » de Jean Metzinger ou la fantomatique figure derrière la « Tête blanche et rose » de Henri Matisse. Ces trois contraires du cubisme, qui dépassent les gimmicks typiquement cubistes, prolongent-ils le mouvement artistique, le trahissent-ils, l’assassinent-ils ? Dans les trois hypothèses, à des degrés divers, ils le constituent puisqu’ils ne sont pas lui. Le cubisme peut bien se contredire jusqu’à être son contraire, l’authentique contraire du cubisme finit par désigner ce que n’est pas ou plus le cubisme – partant, ce que le cubisme est.

- Jacques Lipchitz, « L’Homme à la mandoline ». Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Laurens, « Clown ». Photo : Rozenn Douerin.

- Robert Delaunay, « L’équipe de Cardiff » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Sonia Delaunay, « Prismes électriques » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Matisse, « Tête blanche et rose ». Photo : Rozenn Douerin.

- Kasimir Malévitch, « Croix [noire] ». Photo : Rozenn Douerin.

En cela, l’exposition sur le cubisme est bien une exposition sur ce que n’est pas le cubisme, puisque le cubisme n’est pas le cubisme. Il ne l’est pas car les formes géométriques – le cubisme – ne le définissent pas tout entier et ne caractérisent pas que lui. Le cubisme n’est pas non plus le cubisme car sa déconstruction d’un « réel réaliste » est une lutte, non un fait ; en effet, le cubisme est réaliste car il pense l’œuvre comme une réalité associant formes et lumières, car des titres se référant aux réels ponctuent l’essentiel des travaux, car les sujets qu’il traite l’insèrent dans une histoire de la représentation réaliste et dialoguent donc avec d’autres représentations réalistes – l’effacement du sujet par une certaine abstraction soulignera encore combien, à une certaine aune, le cubisme est un énième avatar du réalisme. Enfin, le cubisme n’est pas le cubisme parce qu’il est bien plus que le cubisme – et la « Croix noire » finale, sorte d’association de quatre cubes vus du dessus ou d’un cube partiel ouvert, montre obscurément plus que clairement que, de même que certains voient en Cézanne un protocubiste partiel, la postérité du cubisme, sa dissolution dans une certaine radicalité et sa sédimentation factice en figure référentielle posent son existence non pas en tant que telle mais en tant qu’elle est soluble dans l’Histoire de l’art.

Dire cela, ce n’est pas dire que l’être, c’est le non-être ; c’est assumer que l’art, comme nous autres vivants – tiens, tiens –, pour être, doit avoir été et s’apprêter à disparaître. Ça fait pas forcément toujours zizir, surtout quant à nous, mais ça prouve au moins que cette riche exposition nous a bien stimulé.

Jann Halexander, Le marginal, Lalouline

En 2008 paraissait Le Marginal, paradoxalement le premier album de Jann Halexander à être physiquement distribué. Il vient d’être republié sur les sites de streaming, dans une version augmentée qui nous permet d’explorer douze acceptions de la marginalité selon l’artiste.

L’ouverture est un instru pianistique en ré mineur, improvisation rhapsodique tentée par le jazzy à la Montand. Les choses sérieuses commencent vraiment avec les pépiements d’oiseaux qui annoncent la mort du « Mulâtre » dont les couplets ne cachent pas leur influence sylvestre. Le chanteur, voix claire et voyelles volontiers diphtonguées, repasse au « je » pour le dernier couplet schizophrène : il est, insiste-t-il, « pas encore mort / encore en vie » mais « le mulâtre parle des autres quand il parle de lui ». Voilà donc un premier visage de la marginalité clamée par le titre : le chanteur s’auto-portraitise en insaisissable, ni blanc ni noir, ni homo ni hétéro, ni lui ni les autres, à la fois incluant le monde dans son « je » et l’excluant pour essayer de construire son identité trouble.

« J’aimerais, j’aimerais », récemment repris sur la scène du Théâtre atelier du Verbe, croque quasi parlando un autre marginal – une « jeune pédale qui sert de vélo » à un député pour le reste bon père de famille, jusqu’à ce que plus d’après. Nouvelle marginalité : celle du « manchot sentimental », bisexuel mais incapable de guérir ou d’être guéri, par le meurtre, l’oubli ou le mariage. Un texte, « Madame Hermann », avec réverb’ au max, propose une autre déclinaison de la marginalité, bâtarde elle aussi, puisque le récit se double d’un chant sporadique a capella puis pianisé et brièvement chorusé, reliant le sort du chanteur à l’écho de la Shoah – une sorte de généralisation de la marginalité, celle que crée le Malin en désignant des Autres à détruire. Le « je » de l’artiste, ambigu, imprécis, fluant, est structurellement un autre et apparaît, de la sorte, aux marges de lui-même.

Quatrième marginalité, la post-plamondonique « solitude au milieu des mêmes ». Si Luc évoqua ceux qui vivent « les uns contre les autres » (nous, donc), Jann évoque ceux qui vivent « les uns au milieu des semblables » (re-nous, re-donc) ; en l’espèce, la boîte de Petri de nos familles. C’est le sujet – souvent évoqué par les chanteurs et remis à la mode tantôt par Orelsan – de « À table », devenu un de ses golden hits gastronomiques au côté du « Poisson dans mon assiette ». Au cœur de cette fête rance de non-dits où saigne le poison dans nos assiettes, le regret que « la télé [soit éteinte], pas allumée », selon la formule d’insistance typique de l’auteur : le narrateur eût préféré se repaître des drames des autres, pas des siens. Ainsi se manifeste l’ambiguïté triple de la marginalité : elle coupe des autres (ceux que l’on est obligés de côtoyer et dont on se sent étranger) ; elle empêche de se lier aux autres autres (ceux qui sont loin, comme dans une télé que l’on ne peut allumer) ; elle ne se dissout pas dans le multiple (même si grand-mère aussi en a ras la courge, comme le narrateur, ça n’enlève rien au malaise : la solitude se brise à deux, la marginalité, non).

Cinquième marginalité, illustrée par « La ballade du pauvre type », ce mec qui « n’a rien dans [s]es tripes mais aim’ cell’ du boucher ». La chanson ressasse, en boucle tonique, la connerie de « Fabien » pour aboutir à une morale claire, fondée sur une anacoluthe qui traduit la radicale inadéquation du narrateur : « Que l’on pende mes tripes plutôt qu’être des vôtres ! » Ici, la sensation d’étrangeté du marginal est réinvestie, sédimentée, affichée par l’individu, comme si s’approprier la marginalité, l’habiter, la revendiquer, était un moyen d’en annuler la supposée infamie, ainsi que les victimes s’attribuent parfois les quolibets et invectives reçus – pensons au « nigger » que maints Afro-américains ont volé aux racistes pour en faire le point d’exclamation sans lequel tant d’échanges d’outre-Atlantique seraient fades.

Un son de harpe habille la longue introduction de la « Déclaration d’amour à un vampire », avec un sample de percu et de trompette jazz. Au « Nosferatu » génial de Marie-Paule Belle répond donc l’éloge de « Vlad », aka Dracula, avec qui le narrateur envisage avec enthousiasme de vivre en marginaux nocturnes cherchant à « empaler tous nos ennemis ». Un texte parlé, rappé, chanté, enrichi de breaks et de samples, dessine une sixième marginalité double : d’une part, celle des hors-la-loi, forcément bisexuels et passionnés tant de siestes dans les cercueils que de cadavrisation de jeunes filles vierges ; d’autre part, celle des hors-la-réalité, construite autour de l’évasion fictionnelle ou mythologique – le narrateur construit sa marginalité en s’inspirant de fantasmes vampiriques bien connus. Une coda sciemment superfétatoire offre sa part au rêve car, loin de se laisser emprisonner par le réel et les normes, le marginal sait s’évader au sens bovaryste de notre imaginaire.

La septième marginalité est glissée dans « J’avance jusqu’à maintenant », où l’on retrouve çà une rythmique de « À table » (« j’avance, j’avance »). Pourtant, c’est une histoire d’amour estival qui s’esquisse ; sauf que, bim, cette bonne nouvelle n’en est pas une, tant le narrateur souffre de cette aventure, au point d’associer le parlé au chanté, comme pour chercher la juste expression de cette tension qui fait que « les passions ne dur’ pas, mais l’amour reste là ». Moins petite qu’obsédante, la mort embrasse le vécu du marginal, contraint d’avancer sans cesse « jusqu’à maintenant », c’est-à-dire « jusqu’à la mort » physique ou amoureuse. Aussi le marginal est-il, hélas, un humain comme un autre ; mais il vit de façon spécifique car il connaît la fragilité des flammes qui nous animent – et ce savoir l’oriente, le construit, le détruit parfois.

« Ô bel Anjou ! » s’annonce comme un hymne à l’office de tourisme du coin ; or, voici que, au détour d’un couplet, jaillit la huitième marginalité : ici, « tous les habitants se ressemblent ». Pis, c’est le « Nancy » d’Oldelaf, car la douceur angevine est le nom pimpé de l’ennui, celui dans lequel s’englue le narrateur bloqué dans une région qui ne lui ressemble pas même si, là, l’ange joue sans que l’on puisse dire adieu radieux, bien. Cette pulsion baudelairienne du « Anywhere out of [this] world » constitue une marginalité volontaire à laquelle fait écho « Mathilde et son pianiste ». Car Mathilde, qui parcourt le bocage « façon écolo », n’est pas triste : elle attend son pianiste qui sera peut-être « un bon amant », tant cette volonté d’être en marge, à Angers par exemple, est plutôt une volonté de se croire en suspens, de se laisser une marge pour l’illusion, de reconstruire son exclusion subie comme une attente d’inclusion volontaire. En écho, « Qu’est-ce que tu veux » décline brièvement et assez mystérieusement les charmes des impossibles unité et union, typiques des « familles où on ne s’ennuie pas », soulignant à nouveau le lien entre marginalité et désennui. Prolonge cet état d’esprit le bref instrumental, sur un thème chansonnique de l’artiste.

La neuvième marginalité surgit avec une chanson qui fut longtemps l’un des titres-références de Jann Halexander, « Brasillach 1945 ». On mentirait en prétendant que la version qui nous fut communiquée est entièrement intelligible. On n’en apprécie pas moins l’aspect une fois de plus différencié de la chanson (éléments supplémentaires au piano, autre voix à l’unisson sciemment imprécis) pour évoquer l’échec d’une vie, la marginalisation d’un intello devenu lèche-cul dont l’exécution rappelle l’inculture de ce lâche de De Gaulle, qui a validé sa peine après, probablement, l’avoir confondu avec un autre ou, couard arriviste, l’avoir vendu contre un accord avec les cocos. Le chanteur n’est pas dans le débat, annonçant même que ce « fou collabo » fut « mené à l’échafaud », ce qu’il sait évidemment faux puisque Robert Brasillach fut fusillé. Ce qui focalise l’intérêt de l’ACI, c’est la capacité de l’ex-nazi de circonstance à s’être toujours trouvé dans la marginalité : celle du bon sens, de la droiture, de l’honnêteté, de la vie. Le « Brown Man », où l’enregistrement de la voix pâtit des années, trahit en anglais cette même impression d’exclusion de celui qui n’est pas « white ». S’exprime ainsi la marginalité de celui qui n’est pas dans le moule opportun, qui se sent à l’extérieur d’une blancheur normative – qui pourrait être une pigmentation trop pâle, au contraire, dans certains quartiers de France – et qui exprime, en boucle, son désir d’être aimé et aimant pour subsumer sa marginalité épidermique en une unité rassérénante.

La dixième marginalité s’articule autour de « L’idiot amoureux », un « être humain sans importance ». Comme le « brown man », il adore l’amour, mais ça le rend fou. Il se réjouit de bander, regrette que ça ne se voie pas, et l’admet : il est fou. Cette dixième marginalité revendique donc le délire, la déraison et l’amputation du logos dont témoigne la coda instrumentale. « L’Appel de la succube » approfondit cette piste, annonçant, « du fond de la nuit », un appel, un désir, une exigence qui dépassent l’entendement au point de se manifester et dans le noir et dans l’inconscient. Vieilles amours, souvenances aigries et fantasmes macabres sont autant de formes de marginalité : « Jusqu’à l’infini, je te possèderai pour l’éternité » affirme le narrateur, ce qui radicalise la notion de marginalité, non plus différence mais exclusion, puis non plus exclusion mais élimination. Cela valait bien une déclaration parlée à la Dame rousse, aka Mylène, à laquelle la chanson prend le relais. Reste l’évidence que « la dame rousse était un songe doux », renvoyant la marginalité à la notion de miroir. En se sentant puis en se constituant marginal, l’individu tente de se transcender par l’amour ou l’adoration – autant d’échappatoires qui structurent et scellent irrémédiablement sa marginalité spéculaire.

La onzième marginalité ouvre l’espace du possible illusoire. Sans forcément parler de lui, le narrateur interpelle cette fois un fantôme en lançant : « Qui es-tu, bel inconnu [qui] me fait atteindre la Lune ? » Cette chanson, accompagnée par des percussions, dessine une solution à la marginalité : l’imaginaire plus que l’espoir, l’envie plus que l’amour, le désir du vague plus que la verbalisation d’un absolu codifié. Le marginal est sans doute aussi celui qui ose renoncer à ses convictions, à ses certitudes, à ces perspectives qui furent dessinées pour lui. Revenant à une veine plus proche d’Anne Sylvestre, Jann Halexander oppose à cette piste « Les petites mesquineries » en pointant le fait qu’elles ne sont pas toujours celles des autres – nous aussi, petits personnages de Sempé, en suscitons un bon paquet. Marginaux ou marginalisateurs ? Nous sommes et les uns et les autres, engloutis par notre conscience que nous ne serons ni Brel ni rois de France… et notre effroi apaisant quand nous constatons que nous commençons à nous y habituer, fût-ce en inventant des chansons comme « Laure et Frédéric ». Un duo avec Sultana esquisse des « passions nocturnes » effacées par le petit jour, comme pour rappeler que ni l’amour, ni la (bi)sexualité ne sauveront les marginaux de leurs polymarginalités.

La douzième marginalité ? Ce serait certainement de devenir mainstream. L’artiste le redoute, l’homme l’espère, « tant pis pour les malentendus : chanter n’est pas fruit défendu ». Un chanteur marginal est-il toujours « trop star » (« ah ouais, j’ai entendu parler ») ou « trop méconnu » (« pas vu chez Drucker ») ? Réponse heureusement en suspens – tant mieux pour les malentendus : écouter Jann Halexander, ce n’est être ni marginal, ni mainstream. En revanche, c’est se risquer dans un univers aussi accessible que mystérieux, aussi chansonnique que pas-rive-gauche, aussi polymorphe que stimulant. Cet album digital en vaut, on l’aura compris, non point la peine mais la joie.

Pour écouter l’album sur Deezer, c’est ici.

Jean de Spengler, Les Suites pour violoncelle de Bach, Forgotten Records

Décidément, il y a quelque chose dans l’air, quelque chose de bizarre. Soit, ce disque nous est envoyé par un attaché de presse fort aimable ; soit, quand nous avons sollicité un cliché complémentaire pour illustrer cet article, le label nous l’a promptement envoyé ; donc nous ne devrions rien dire… M’enfin ! Un disque qui rassemble les Six suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach, si souvent enregistrées, et qui paraît chez un label intitulé Forgotten Records, est-ce bien cohérent ? Visiter le site de la maison d’édition phonographique n’aide pas à comprendre, car on y lit que « Forgotten Records se propose de mettre à la disposition des enregistrements devenus inaccessibles ou ayant fait l’objet d’une réédition peu satisfaisante ». Le présent triple-disque ne ressortit pas de cette catégorie (il a été enregistré en 2018), pas plus qu’il ne s’inscrit dans l’autre politique de la maison qui consiste à valoriser nombre de compositeurs peu connus. Détail, soit, car la performance qui s’étale devant nous est avant tout celle d’un musicien qui choisit de graver en trois concerts, sous les micros de Philippe André, l’un des piliers du répertoire de son instrument, capté à la chapelle du Château des lumières de Lunéville… même s’il reconnaît avec honnêteté que chaque live fut suivi d’une séance de patchs – un peu de vérité dans ce merveilleux monde de mensonges qu’est la musique savante, youpi… même si (bis) la base fut moins captée en concert que dans le cadre d’un enregistrement avec des gens, donc pas au cours d’un concert où les auditeurs auraient payé pour vivre le moment sans retenue.

Détails quand même. Car, dès les premières doubles de la Première suite en Sol, s’expose la liberté d’un instrumentiste qui a testé plusieurs approches (moderne, historiquement informée, médiane) pendant ses dizaines d’années de pratique. L’effet, ici, primera sur la note ; le propos sur la scansion. Après tout, l’avantage de jouer en solo, ni en quatuor, ni en orchestre, c’est de pouvoir se lâcher la bride ! Plutôt que de chercher à compter les temps ou à estimer que chaque note devrait être précisément énoncée ainsi qu’écrite, l’auditeur aura mille profits, du moins sur ce premier épisode, à écouter plus qu’à lire, tant il est vrai que l’artiste, coupé de toute nécessité de prouver qu’il « sait », fait vibrer ces hypertubes avec esprit, donc radicalité. Il y a de l’audace dans cette manière de couper les motifs de l’Allemande (et à y laisser des bruits de vie, comme à 4’43) ; à dilater l’interstice entre les croches voire entre certaines doubles de la Courante ; à attaquer avec une telle vigueur le Premier menuet (sans doute pour que le « Moderato » contraste mieux avec le « Lento » de la Sarabande et ses interminables reprises) ; à autant jouer les accents dans la Gigue finale ; et à proposer une prise de son aussi proche du violoncelle, privilégiant la chaleur du son à son épanouissement via une éventuelle résonance. Oui mais voilà : ces audaces stimulent l’écoute ce qui, à ce stade du parcours, est pour le moins joyeux.

Rien d’Allegro dans l’Allegro moderato dans la Deuxième suite en ré mineur. Jean de Spengler joue la solennité grave, au point de rendre l’Allemande – danse réputée grave – qui suit presque guillerette. Elle est pourtant jouée avec la retenue requise, comme le prouve l’énergie de la Courante plus « Allegro », elle, que « non troppo ». Ces contrastes pensés contribuent au charme de la proposition d’intégrale où chaque pièce constitue à la fois un tout et la partie d’un puzzle. En témoignent la Sarabande, son tempo très lent (même si Micha Maisky réussit à la jouer 1’ plus lent… contrairement à Jean-Guilhen Queyras, 2’30 plus prompt que l’Israélien), ses nombreuses doubles et triples croches, posée comme une suspension au cœur de la suite. Le Premier menuet, pourtant « Moderato », n’en sautille que mieux – en partie grâce à ses nombreux accords attaqués avec gourmandise comme en témoigne l’absence de deuxième reprise. La Gigue, qui conclut la suite, paraît presque sage en dépit de sa tension fondamentale de « pièce joyeuse en mineur »… et de petites scories (0’55 – comme toujours, faut bien laisser supputer que l’on écoute les disques, pas que les communiqués de presse).

Le Prélude de la Troisième suite en Do commence par chercher sa voie dans la gamme ; ensuite s’élargit le spectre des bariolages, qui s’atténue pour revenir à des énoncés de gammes brisées ; enfin, des accords tâchent d’animer cette morne plaine. Les différences d’intensité et le soin apporté aux différentes attaques tels que les propose l’interprète donnent utilement vie à des pages qui, sans cela, eussent paru un brin fadasses. L’Allemande est prise, et c’est heureux, avec plus d’élan et de sautillements que le « Quasi maestoso » laissait craindre pour ses deux reprises. La Courante n’est pas spécialement prompte ; en revanche, elle sautille utilement, tant grâce au détaché que par l’intérêt porté au trampoline des sauts d’octave. La Sarabande, « Lento », profite du son que l’artiste tire de son violoncelle Wilbert de Roo (2007), avec un plaisir qui pourrait expliquer le recours important au ritardendo et aux lentes ornementations. Clairement, cette version n’est pas destinée aux passionnés de la bousculade et de la compromission : Jean de Spengler souhaite rendre hommage à la partition et à son outil de travail. Cela n’exclut pas les frétillements. La célèbre double Bourrée est plus allègre que « moderato », ouf ; le contraste entre ses deux segments est rendu avec soin. La Gigue semble hésiter entre le vivace et le feeling ; et cette oscillation fait le prix d’une exécution qui, grâce à cette indécision réfléchie, se trémousse avec pertinence… et sans oublier de respirer.

Le Prélude de la Quatrième suite en Mi bémol fait scintiller le violoncelle des graves aux aigus grâce à de structurants sauts de double octave, au risque de la justesse (2’35) mais certes pas au détriment d’une liberté à la fois aérée et décidée. L’Allemande, interrogative, oscille entre ondulations proximales, je tente, et sautes de double octave. Jean de Spengler prend le temps de profiter des deux dynamiques en y ajoutant des dilatations de tempo libres et bienvenues. Bien que l’on reste perplexe devant le choix de laisser des inspirations inutiles (disque 2, piste 8, 5’05) ou devant certaines appoggiatures (Courante, deuxième temps mesure 4), on se laisse séduire par la façon dont Jean de Spengler propose de swinguer l’alternance entre binaire dans une mesure à trois temps… et ternaire dans cette même mesure. Cela fait mieux résonner la lenteur de la Sarabande à l’allant volontiers pointé et rythmé par des doubles ou triples cordes. Les deux Bourrées, pour basique que soit leur charpente, ne manquent certes pas de peps non plus, l’interprète faisant frémir tant les séries de doubles qui se suivent que les phrases dont l’on peut suspendre la venue – sans pour autant effacer la question : toutes les reprises, lorsque l’on reprend une bourrée où l’on a déjà joué toutes les reprises à l’aller, sera-ce pas trop de reprises ? La Gigue est prise, cette fois, pied au plancher, quitte à ajouter des notes pour renforcer le mouvement (0’05, et non à 0’26, lors de la reprise : spécificité du live plus que de la musicologie ?). Il y a de la jubilation dans cette manière de rebondir, d’attaquer les évolutions de la phrase et de risquer l’archet aux limites de la note et à le tirer du bon côté moins par la grâce de l’exactitude que de l’énergie, des nuances et du mouvement : que demander de plus à une version live… si ce n’est, par exemple, le nettoyage des fins de patch (piste 12, 3’05) ?

Avec la Cinquième suite en ut mineur, on entre dans le domaine conceptuel de Johann Sebastian Bach. Alors que les séquences s’allongent (on passe de 20′ à 30′ par ensemble), la question de l’instrument se pose de façon sans cesse plus aiguë. Dans la Cinquième, le violoncelliste doit « descendre sa première corde au sol » au lieu du la (oui, l’« au lieu du la » et non « l’odieux Lula », comme c’est drôle, bref). Le Prélude, à double tempo, multiplie les doubles cordes et creuse les sautes d’octave comme pour mieux profiter des possibles de l’instrument. Jean de Spengler joue sans presser, tendant son propos vers le temps fort sans souci excessif de la durée théorique de la mesure. Cela libère la musique d’un carcan rythmique pour préférer le suc vital à la rigueur sclérosante. (Si, quand j’ai écrit cette phrase, j’ai cru qu’elle voulait dire quelque chose ; mais il est vrai que, à la relecture, maou.) L’Allemande continue d’explorer, avec lenteur, le vaste spectre accessible à un instrument à large tessiture, accompagnant le thème de maints accords et appoggiatures contribuant à l’intérêt d’une pièce vibrante mais qui privilégie parfois la beauté du son au charme de la tension. La Courante est attaquée avec une allégresse et une tonicité qui, pour unifier les nuances, n’effacent pas l’effort de tonicité que consent l’interprète. Par contraste, la lente Sarabande n’hésite pas à poser autant le tempo que le son volontiers détimbré – do aigu à 0’05, plus proche du si, à comparer avec le même à 0’50, plus proche du do dièse, par exemple, ou sol trrrrès pianissimo à la reprise, 0’46. Nulle question technique, ici, mais, à l’évidence, un désir de faire vivre le son au détriment d’une illusoire perfection plastique. Les Gavottes confirment ce souci de rendre l’esprit des pièces autant que leurs notes, que ce soit pour la première, plus posée, ou pour la seconde, résolument déliée. La Gigue n’hésite pas davantage à privilégier « allegretto » le mouvement sur la lettre, notamment à travers des points d’orgue sur les phases culminantes, comme des pauses au sommet d’un grand huit. Cela confirme que cette version s’adresse en priorité aux tenants d’un Bach pour interprète plus qu’aux rigoristes tenant à l’exactitude et à la régularité magique.

La Sixième suite en Ré a sans doute été composée pour un autre instrument que le violoncelle, mais on sait pas trop lequel. Assurément un truc avec cinq cordes, pas quatre. Jean de Spengler qui, en dépit de sa carrière brillante et de son breuchinnegue de généraliste sévissant à Neuilly (même moi, en relisant cette phrase, j’ai pensé que si ça ne se prenait pas pour de l’humour, ça pourrait être insultant, puis je me suis demandé si ça pourrait pas lancer ma carrière d’être traîné devant les tribunaux pour avoir incité à la haine contre un musicien « ressemblant à un médecin du 92 » alors j’ai laissé, même si ma carrière de quoi, ça, je sais pas), doit être un peu foufou, au moins les soirs de pleine lune, l’a été doublement dans le cadre de ce projet : il a commandé un instrument spécial copié par le luthier qui a créé son violoncelle, folie un ; folie deux, il a travaillé dessus et a renoncé à l’utiliser car ça manquait de graves. Autant dire que cette série, à peu près impossible à jouer, notamment dès le Prélude, sur un instrument normé, est le point culminant d’où l’on a hâte de jauger, non sans vice, le zozo qui s’y aventure.

Jean de Spengler la prend à bras-le-corps, cette suite. Dès le troisième temps de la troisième mesure, il marque sa présence en ajoutant une croche pointée pour détricoter la régularité attendue. Croyez-moi sur parole : le choix du swing ne va pas s’arrêter là. Quand d’autres préfèrent énoncer doctement cet Allegro moderato, ici, l’interprète s’emploie à le balancer, quitte à feindre de trébucher (0’27), mais sans craindre les aigus très bien sonnants de son instrument. On se réjouit des accents qu’il pose, énergisant de la sorte un discours d’une rare richesse et dont les traits les plus évidemment virtuoses galvanisent le musicien. L’Allemande, résolument aiguë, est jouée sans hâte et sans rigorisme ; ainsi contraste-t-elle plein pot avec une Courante lâchée prompte et surtout fougueuse. Cela exonère l’artiste des remarques de gourmandeurs pointilleux qui dénonceraient tel passage comme à 3’28 « où certaines notes semblent savonnées » car, pfff, c’est du vivant ; partant, ce qui compte, c’est que la musique transmette l’émotion de l’énergie – si, en plus, elle permet au pseudocritique de feindre d’avoir pieusement tout écouté, il doit en être tout ébaubi, l’idiot. La Sarabande en 3/2 avec ses étonnantes séquences de trois à quatre notes arpégées n’empêche pas l’artiste, malgré le danger théorique du concert, de faire l’effort de la nuance, fût-ce ponctuellement au détriment du mimi tout plein – du coup, l’on entend sans doute ici la sarabande la plus palpitante de la livraison. Or, pas le choix : faut aussi pétiller pour les Gavottes, avec leurs arpèges hénaurmes et obsédants (I) ou leurs accords à pédale (II). On apprécie que la dernière Gigue soukousse non seulement parce que les contrastes pulsent mais aussi parce que les nuances sont toujours aussi soignées et parlantes.

En conclusion, cette version des cinq suites pour violoncelle plus une a beau paraître sous une enveloppe fort sage, elle n’en valorise pas moins une personnalité investie dans son projet, convaincue par ses choix, habitée par le souci de faire passer non pas un monument mais une musique vivante, vibrante et désirable. On a connu pires options pour envisager ce fabuleux trophée des violoncellistes !

Pour acheter le triple disque, c’est ici.

Madame Arthur nique le rap, Divan du monde, 22 février 2019

L’avantage d’être invité à des spectacles n’est pas seulement d’ordre pécuniaire : il est aussi d’ordre intellectuel. En effet, ces invitations sont autant d’incitations à découvrir ce qui, parfois, ne ressortit pas de son champ expérienciel coutumier. En moins prout-prout, il arrive que des attachées de presse te propulsent dans des trucs que jamais tu y serais allé si qu’on t’avait pas proposé de. Ce nonobstant, reconnaissons qu’il fallait un certain toupet pour nous inviter dans ce temple de la décadence chic qu’est le cabaret Madame Arthur pour un spectacle de travestis intitulé « Madame Arthur nique le rap », qui plus est en imaginant que nous, le bourgeois hétéro carrément mégacoinçosse et snob, au moins, serait susceptible d’y kiffer la vibe.

Le concept de la soirée ? Dans cette annexe consubstantielle, et hop, du Divan du monde, des hommes travestis (mais pas que, semble-t-il) chantent un vaste répertoire francophone en se vautrant sans modération dans les codes homosexuels qui vont bien. Selon les semaines, accompagnés par Charly Voodoo, très convaincant pianiste (sur un quart de queue Gaveau !) – claviériste – miniharpiste qui rêve d’être le nouveau Alexandre Desplat, les interprètes moulinent à leur sauce, par ex., Matthieu Chedid, Mylène Farmer, Céline Dion, Charznavour, Johnny Hallyday de la Madeleine, Barbara ou un mix’n’match conceptuel, qu’ils reprennent quelques mois plus tard en changeant pour partie la set-list. Dans le catalogue des spectacles au programme, envoyé par une chargée de comm’ qui nous avait déjà permis d’applaudir un spectacle remarquable, nous fut ainsi échu de whiner notre bumpa sur du peura.

Direction donc ma benz, benz, benz, réinterprété façon duo lounge, avant que Kala$h voie son « Mwaka Moon » proféré d’abord hiératique – et parfois librement via des lyrics souvent précis, tantôt confusionnés, hé-hé, parfois réinvestis comme pour ce « trav’lo » qui remplace « négro ». Certes c’est chelou comme un son de franc-maçon, mais ça fonctionne et ça ne fait pas seulement rire – il y a aussi, structurante, cette idée que, de même que les négros s’en sortiront en niquant des biatches à coups de liasses, de même l’art renversera la stigmatisation des trav’ en dissolvant leur inquiétante et exacerbée étrangeté dans un burlesque qui fait sens. Le point commun entre Kala$h, Damso et la troupe de Madame Arthur ? La conviction, sans doute, que « s’faire sucer, c’est pas tromper », donc que la sexualité est partie intégrante de la musique – que diable, on ne s’ébroue point dans le chobiz que pour la beauté de l’art, fuck. Le plaisir du vintage justifie un « Caroline » en duo voix opératique – miniharpe avant qu’un duo parlé ne permette de faire le bilan, calmement. Dans ce contexte de décalage inventif, la reprise du « Best plan » de Liza Monet en piano-voix paraît plus routinière et est sans doute grevée par le prompteur acoustique (oui, id sunt les paroles et accords déchiffrés par l’interprète).

Oinj plus que bouffée d’oxygène à la bouche avant de le passer au public (« vas-y, c’est du vrai », me souffle mon voisin, ébloui), briquet Viceland, sac Monop’ à la main, curieusement tremblant, Sailor Moon Crystal vient se positionner au milieu des spectateurs pour proclamer « Oh Lala » de sa voix finement travaillée. Le snob pointera un texte parfois approximatif ; reste que, en dépit des aléas du direct, ce moment planant est sans doute le plus fort du spectacle car il dépasse à la fois les blagues pour trav en folie (« elle a failli sucer un spectateur ou elle l’a sucé en vrai ? »), les questions sociologiques sur la genration (pourquoi pas ?) ou l’effet de comique pouvant consister d’une part à déplacer le lieu de la parole (du négro macho au pédé outrancièrement grotesque) ou, d’autre part, à prendre au sérieux des textes souvent fiers de leur stupidité – on t’encule, public, toi t’achètes, nous on fait du bif. Les quasi sept minutes immobiles de déclamation sur fond musical départissent peu à peu le spectateur de son ironie, de son besoin de rire ou de sa nostalgie de vieux titres. C’est fait tout droit, sans effet superfétatoire, et ce talent de transformer en art le caca assumé qu’est PNL est soufflant.

Bien entendu, cela souffle aussi parce que le spectacle est intelligemment construit autour de moments de franche rigolade formant l’écrin nécessaire. Peut-être même est-il délibéré de placer, après PNL, « Tout oublier » d’Angèle, un second solo de Charly Voodoo qui nous éblouit aussi peu que le précédent, comme une respiration moyenne permettant de mieux repartir par la suite. L’enchaînement avec le faux casting façon les Inconnus le laisse penser. Il prélude à un duo américano-ménélikiste orné d’un sample vocal du pianiste. Cela constitue l’un des sommets comiques du spectacle, entre humour bon enfant, trouvailles et pointe de souvenance.

- Lady Gaga Sailor Moon Crystal chantant Ménélik. Photo : Rozenn Douerin.

- Il y avait quelque chose dans l’air, quelque chose de spécial (je m’en souviens comme si c’était hier, d’autant que, ce jour d’hui, c’était hier). Photo : Rozenn Douerin.

- On va pas s’mentir : Madame Arthur, c’est aussi ça. Photo : Rozenn Douerin.

Le style lyrico-hispanique moulinettant le diamsique « DJ » et sa peau de pêche bleue (avant Jeremstar…) est d’une efficacité tout aussi percutante grâce à l’arrangement protéiforme, l’interprétation soignée et la qualité de la voix virtuose. Voilà une fin pertinente pour un spectacle bref (50′) mais pétillant que les gourmands – nous n’en pouvions être cette fois – prolongent par un blind test puis une séance cabaret re-puis un club jusqu’à six du ; les petits joueurs, quoique petits joueurs, auront a minima assisté à un tour de chant étonnant, riche et finalement bien plus intelligent qu’interlope. De sorte que, sans état d’âme, nous conseillons ce spectacle aux lecteurs qui ont connu le rap français d’antan et sont restés curieux – sauf, bien entendu, si lesdits (et non Lady, pfff) lecteurs ont peur, j’ai pas fini, de passer un bon, joli et bizarre moment, la dernière épithète n’étant peut-être pas la moins laudative.

Pour réserver, c’est ici.

Jean Muller, Wolfgang Amadeus Mozart, Salle Cortot, 20 février 2019

C’est toujours le même problème, avec les pièces pour clavier de Mozart : ne sont-elles pas la preuve accablante que le zozo-à-perruque est incroyablement surévalué ? Christian Chamorel avait lancé le débat tantôt ; son acolyte Jean Muller le poursuit avec cette intégrale des sonates qu’il interprète une nouvelle fois, ce coup-ci à la salle Cortot, en quatre soirées – nous assistons au troisième épisode. En concert comme au disque, nous avons eu l’occasion d’entonner les louanges de l’artiste. L’écouter affronter un répertoire qui n’est pas celui qui nous passionne le plus pique notre curiosité et notre appétit avec, au programme, quatre sonates entrecoupées d’un entracte.

La Dixième (KV 330) ouvre le bal. D’emblée, on est saisi par la façon puissante dont ce grand gaillard dompte le piano avec un maître-mot : la légèreté. Au bout de ses touches, moins de marteaux que de fines rémiges. À l’allant du premier mouvement répond la délicatesse du deuxième – non point tant celle d’une composition mignonne mais peu inventive, que celle de l’interprète, capable notamment de fomenter un large spectre de nuances douces. Cet art n’est, ouf, en rien contradictoire avec la vélocité digitale qui, au troisième mouvement, rend le propos d’une clarté pour le moins pimpante. À ce stade, déjà, deux questions nous taraudent si elles ne nous turlupinent pas : comment pourrait-on mieux jouer ces sonates ? et pourquoi jouer aussi bien ces pièces sans piment alors que tant d’autres, portées par de tels doigts – qui se sont confrontés à un répertoire très différent – et de telles intentions, nous saisiraient ?

La Neuvième (KV 311), dont une version dublinoise circule sur YouTube, s’ouvre pour nous sur un concerto pour papier de bonbon. La merdasse de vieux qui nous jouxte presque a lâché l’affaire et peine longtemps à extraire sa saloperie de son emballage plastique. Invité tâchant d’être vaguement correct, nous ne pouvons faire comme lors de notre dernière séance opératique où nous proposâmes à notre voisine un marché : tu continues, je te tue – j’ai pas réservé un an à l’avance pour qu’une salope me salope Rusalka avec ses bruits de cuticules, j’me comprends ; t’arrêtes, tu vois le spectacle jusqu’au bout (elle partit à l’entracte après avoir bien cessé de faire craquer ses ongles de pouffe, comme quoi, c’était possible). Quand, enfin, le vieux con parvient à ouvrir son bonbon, à son regret suppute-t-on, il entreprend de jouir de son immunité en jouant avec l’emballage car, visiblement, il s’emmerde et souhaite emmerder autrui. Détail ? Peut-être même si pas sûr, car vécu des spectateurs susceptible de contaminer avec férocité leur émotivité artistique.

Autour, d’autres spectateurs préfèrent des jeux moins bruyants mais plus visuels – ils filment le mec qui ploum-ploume, faut s’occuper. C’est pour le moins irrespectueux à l’égard d’un artiste qui a fort affaire pour rendre le brio d’une partition faussement simple : la mélodie circule de la main droite à la main gauche, les mains se croisent, et cependant tout est d’une limpidité plus que cristalline – éblouissante. Le deuxième mouvement impressionne itou par l’association entre la douceur des duos et l’efficacité des percussions jamais lourdes, toujours précieuses. L’acoustique de la salle ne fait pas que réverbérer les grincements des fauteuils ; elle semble un excellent écrin pour permettre aux auditeurs attentifs de jubiler d’un jeu tonique et malin, que le troisième mouvement illustre à son tour. Énergie et vitesse, légèreté et envie d’avancer, précision du détaché et habiles respirations dans le flux narratif – la sonate peut bien paraître par instants fastidieuse, Jean Muller parvient à la sublimer pour captiver ses spectateurs.

Même sans accent, important de le rappeler quoi que l’on ignore qui on n’a pas le droit de fumer, ce qui est sans doute un atout. Photo : Bertrand Ferrier.

Après l’entracte, la Dix-septième ne pose nul souci au musicien pour continuer de tendre son arc entre souplesse, tonicité et musicalité. Ainsi, le premier mouvement crépite sans exploser, brille sans aveugler, musicalise, hop hop hop, sans gnangnantiser. Le deuxième force l’admiration par la capacité de l’artiste à rendre délicat un propos qui, malgré des efforts d’harmonisation un brin spécifiques, sonne quelque peu creux. Le troisième mouvement réveille une salle qui s’engourdit, moins grâce à la vitesse que grâce à la fringance, si ce mot existait, de l’instrumentiste. Les petites saucisses s’agitent, rythment, nuancent. C’est techniquement et artistiquement fort gouleyant.

Astucieux, Jean Muller finit son récital avec la Onzième. Articulant thème et variations, majeur et mineur, le tube de l’Andante grazioso qui ouvre cette sonate en La est une occasion en or pour l’interprète d’interpréter avec sa justesse coutumière, id est sans surjouer la sensibilité tout en caractérisant, précis, chaque broderie mozartienne. La technique du colosse est telle qu’aucune difficulté ne paraît difficile. La capacité à relancer le discours et à donner chair sonore à ce qui pourrait n’être qu’un squelette convenu séduit en diable. Radicale indépendance des mains, clarté de ce qu’il est sans doute chic d’appeler l’agogique, précision des ornements, multiplicité des nuances, tout pimpe la sonate, menuet compris. Le Rondo alla turca, partagé comme ses prédécesseurs entre majeur et mineur, suscite l’enthousiasme d’un public soudain à fond derrière le héraut. Ça virevolte à souhait, ça n’en fait jamais trop, et ça ne s’en tient pourtant – à aucun moment – à une lecture neutre de bon élève. Puissant.

Comme lors du concert de Dublin, l’artiste finit le concert par un bis nocturne tiré de l’opus 9 de Frédéric Chopin – un golden hit où le savoir-faire sert une interprétation juste, qui vaut à l’artiste un triomphe mérité après qu’il a confirmé son excellence même quand, faut bien le reconnaître, y a, a priori, pas tant de pétarade que ça susceptible d’animer la boîte à boum-boums. Les curieux trouveront le premier volume de l’intégrale ici. Les Franciliens intrigués cocheront le 17 mars, 17 h 30 sur leurs tablettes. Bonne acclamation à tous.

Jean Guillou, Concert du jubilé, Augure

Le douzième disque d’Augure que nous chroniquons articule deux objectifs : d’une part, garder trace des cinquante ans saint-eustachiens de Jean Guillou et, de la sorte, le remercier ; d’autre part, exprimer le « souhait de pouvoir lui être reconnaissant pendant encore longtemps ». Deux ans plus tard, le musicien était remercié bien différemment par le curé, qui le mettait à la porte de sa tribune pour cause affichée de date de péremption supposément dépassée ; et six ans plus tard, il périssait. Ces événements ont renforcé la portée mémorielle d’un « disque du jubilé » articulé en trois temps : une expérience, une transcription, une composition.

L’Allegro molto vivace de la Sixième symphonie, dite « Pathétique », de Piotr Ilitch Tchaïkovsky inaugure par deux fois cet enregistrement. Dans sa première version, le troisième mouvement est joué par l’orchestre. La prise de son flatte plus la joyeuse vitalité du Symphony Prague dirigé par Johannes Skudlik que la délicatesse des cordes – le contraire eût pu passer pour un contresens. Ici, l’on se repait de l’énergie fine qui palpite… et finit par épuiser les trompettes (p’tit oups à 6’53, histoire de montrer que l’on écoute les disques – même si cette précision est peut-être un fake pour lecteurs naïfs, bien sûr). La seconde version est une transcription de Jean Guillou, dans laquelle le titulaire du lieu se rue comme il aime à le faire. Il privilégie le swing sur la régularité rythmique, et semble plus captivé par le flux musical que spécifiquement par les notes. Sans doute spectaculaire en direct, cette proposition peut désarçonner au disque. N’ayant cure de la clarté, sa météo donne l’impression d’envoyer non pas une pluie de notes mais des paquets d’embruns sonores. Avouons que, en dépit du brio exigé, le résultat sonne à nos oreilles moins comme une belle transcription que comme un défi foufou relevé sans état d’âme. C’est à la fois amusant et technique mais, autant que concerné nous sommes, trop confus et pas assez inventif en termes de registration pour nous convaincre ou nous séduire.

La transcription d’Orpheus de Franz Liszt enquille et, par-delà les libertés assumées par le transcripteur, sonne bien plus juste. La variété des registrations, la beauté des sonorités élues, la qualité des effets de crescendo-decrescendo, ainsi que des choix de rythmes moins cahin-caha que pour Tchaïkovsky habillent cette pièce d’une lumière sombre. Cela rend justice à l’œuvre, à l’instrument touché, au transcripteur et à l’interprète, malgré un usage toujours gourmand des tics préférés du patron local (détachés pimpants au début et tremblants envahissants quasi tout au long de la pièce). De quoi nous rabibocher avec ce disque avant la grosse pièce finale, qui pèse la moitié du programme, soit 31’.

Le Deuxième concerto, dit « Héroïque », de Jean Guillou a la particularité de solliciter, autour de l’orgue, « un grand orchestre avec les bois par trois et les cuivres par quatre » (l’artiste explique dans le livret que chacun de ses concerti exige un effectif spécifique). L’ouverture est profuse. Percussions multiples, nappes de cordes et ondulations flûtées sont secouées d’accords répétés que le soliste soutient sporadiquement. Un souffle ample anime le discours et clarifie le propos que, çà et là, domine l’orgue, quasi mélodique. Les cuivres et la harpe ne l’entendent pas de cette oreille, suscitant un raz-de-marée où tempêtent cloches, cuivres et martèlement des cordes. Des emportements de l’orgue font scintiller les crescendi de l’orchestre. Les timbales ramènent le calme, dans lequel s’engouffre aussitôt le soliste, proférant des propos plus expressifs que cohérents. La phalange tchèque lui emboîte le décibel, en tutti ou par l’intermédiaire de bois indisciplinés. Une clarinette basse, un vibraphone et les anches doubles se mêlent aux anches solistes de l’orgue, suivis par leurs semblables, y compris les cordes dont la justesse laisse parfois dubitatif (10’20). Le compositeur exploite les différents pupitres qu’il a convoqués. Les interventions de chaque instrument, égrenant le même motif, alternent avec les commentaires du cornet de sa Bête préférée.

Tout change à 12’43. L’orgue grogne. Les cordes le rejoignent dans son emportement. Dans un tonnerre de timbales ponctué par les cymbales et la caisse claire, la séquence s’agrémente de concerts aigus (15’45). Petit à petit, le mystère inquiétant perce sous les traits virtuoses du clavier. Un leitmotiv revient et accompagne le faux calme qui pose un soupir sur le bord de nos ouïes – le motif connu baguenaude à l’orgue tremblant, d’abord, puis au cor anglais, au cor, à la flûte avec écho aux violons, etc. Cela a le don d’agacer le soliste, qui pique une colère puissante, tonique, balayant ses claviers. Quand le martèlement reprend en fond (22’), l’anche soliste peut, à son tour, lâcher ce qu’elle a sur le cœur. Une sorte de cromorne la conforte dans ses convictions ; et l’orchestre s’empresse de noyer ces présomptueux importuns sous sa puissance. Rien de tel pour exciter l’orgue, que l’écho serein des trombones ne risque pas d’apaiser long de temps. Un crescendo lent mais sûr culmine dans un tutti (25’20) que les timbales, la clarinette et les violons 1 parviennent à aspirer. Le cornet de l’orgue surplombe le curieux roulement quasi perpétuel des timbales. Le leitmotiv persistant semble se fissurer (27’10) puisque l’orchestre l’abandonne et prépare la montée finale. Ce nonobstant, cette ascension ne sera pas univoque. L’orgue veut sa cadence, qui remâche les motifs connus dans un déferlement vibrant. Cordes et timbales signalent qu’un nouveau tutti couve voire s’apprête à déflagrer. Bientôt, porté par un orchestre discipliné et investi, le tonnerre frappe Saint-Eustache – et cela vaut bien 1’20 d’applauses.

En conclusion, bien qu’une énorme faute de frappe macule son plat 1 (donc l’étiquette sur le CD aussi), ce disque articule trois propositions complémentaires : une variation surprenante sur l’avant-dernier mouvement d’une symphonie ; une transcription – jouée, à notre sens, de manière moins provocante que captivante – d’une œuvre symphonique majeure ; et l’interprétation d’une œuvre massive où l’on apprécie la palette de couleurs permise par des sonorités diverses, la variété des événements qui animent cette demi-heure, et l’effort d’articuler l’œuvre autour de leitmotivs rendant le propos accessible au plus grand nombre. En somme, ce « Concert du jubilé » peut constituer une solution pertinente pour ceux qui voudraient découvrir un disque de Jean Guillou mais auraient peur d’un disque « où y ait que de l’orgue ». Avec le concerto final, à condition de ne pas y chercher une bonne vieille mélodie, mélomanes prudents et passionnés invétérés seront servis, côté swing et badabraoum !

Pour acheter le disque, c’est ici.

René Gerber, Musique de chambre, VDE-Gallo

Poursuivant notre exploration du label VDE-Gallo, nous poursuivons itou la découverte de René Gerber, gloire de la musique savante suisse du vingtième siècle. En effet, ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce compositeur, puisque, grâce à Laurent Worms, nous avions découvert le dernier enregistrement chapeauté par l’artiste de son vivant. Voici à présent une collection de pièces pour pas-beaucoup-de-musiciens, éditées en 1996 et, révélons-le d’emblée, fort gouleyantes car assez dissemblables les unes des autres.

Le disque s’ouvre, et c’est bien aimable, sur un apéritif. La Sarabande pour violoncelle et piano (5’) se décapsule sur un thème inspiré par la « Pavane pour une infante défunte » (même rythme, même mouvement, même atmosphère). Le son, capté par Olivier Buttex – le patron du label – en personne, est chaleureux, direct et proche. Cela a l’avantage de plonger l’auditeur presque physiquement dans l’œuvre, et l’inconvénient de semer sur la pièce de nombreux bruits parasites de Tamas Weber (0’26 à 0’29, par ex., ou 0’58). Qu’importent néanmoins ces signes de musique-qui-se-fabrique-en-direct, car les artistes rendent avec cœur les flux et reflux de cette jolie musique oscillant entre violoncelle accompagné et place plus importante du piano, temps pour vibrer et moments arpégés, tensions nuancées et épuisement vers le silence.

Pour la Sonate pour violon et piano (14′) en trois mouvements, on garde Dagmar Clottu au piano mais on lui associe Friedemann Sarnau au violon. L’Allegro est lancé par une rythmique tonique qui semble s’effilocher avant d’être réanimé par un unisson énergique – lequel n’est pas sans évoquer un certain sens de la musique folklorique façon Bartók. Ainsi la pièce associe-t-elle le charme de l’harmonisation savante et l’intérêt du mouvement-qui-va, non sans proposer des respirations au mitan par l’intermédiaire d’une sorte de cadence confiée au violon seul. Le retour du piano subsume ce contraste de genre et d’atmosphère, renouant avec une rythmique qui n’exclut pas le mystère des résonances et des suspensions. Même si le fade-out final manque de naturel, il y a de quoi régaler tout mélomane.

La Paduana semble inverser les rôles, avec violon en pizz et piano méditatif. S’engage alors un dialogue où se perpétue le motif rythmique liminaire. Le violon tente de l’emporter, gardant, obstinée, sa quête mélodique par-dessus la rugosité répétitive du piano. À lui revient de terminer en pizz ce qu’il a entamé de même, comme pour ne pas laisser non plus la primauté rythmique à son accompagnateur. La Toccata, énergique ainsi que l’on pouvait s’y attendre, donne l’occasion à la pianiste de souligner la tonicité de doigts et poignets. Grandes figures montantes et surtout descendantes s’interpolent entre deux séquences rythmées par le piano. Échos plus que questions-réponses donnent lieu à un bel affrontement entre musiciens de haut niveau, à l’aise dans cette pièce brillante qui tient les promesses de son titre.