Domenico Severin est en approche

Domenico Severin, le virtuose qui virevolte dans le monde entier, l’unique titulaire de la cathédrale de Meaux, le plus Français des Italiens et peut-être réciproquement, s’apprête à frictionner son talent au gré de Komm, Bach!. C’est peu dire que l’on est foufou à l’idée d’accueillir ce redoutable musicien, et pas que parce que, pour faire frétiller la cadreuse live du festival, il lit ses partoches exclusivement sur son iPad. Ben non.

Peut-être parce que son programme, résolument dix-neuviémiste, s’annonce à l’écoute de l’orgue Delmotte-Béasse qu’il a accepté d’affronter. Peut-être aussi parce que l’artiste, motivé grave et foufou fondu comme un Italien, est capable de t’appeler à tout moment en disant : « Tiens, quasi j’ai rien à faire cette après-midi, j’aime pas la sieste, je peux venir travailler sur l’orgue de Saint-André de l’Europe ? » Peut-être enfin parce que ce maître des trois claviers, quand il n’y en a que deux, a toujours souci d’associer sa dextérité absolue avec le rendu sonore de la musique, effet du modeste cor de nuit inclus.

Alors, oui, vous êtes des milliers, que dis-je, des millions à vous demander : Mais comment solliciter l’insigne horreur, avec deux « n », pas deux airs, d’assister à son premier concert parisien de l’année ? Dois-je réserver follement à l’avance pour avoir une place ?

Point.

Même pas.

Nous accueillons avec même joie aficionados et curieux, le 19 janvier pour un récital débutant à 20 h pétaradantes. Pour tous, nous diffusons gratuitement, en direct, sur écran géant, comme si vous étiez jusqu’à côté de l’artiste, le concert du jour à mesure qu’il se déroule (je précise car, une fois, on m’a demandé si que c’était pas un DVD que l’on voyait).

Alors, aux ceusses qui vont indubitablement se demander : « Mais un récital d’orgue, en plus gratuit, même avec un grantécran, on va s’ennuyer », ce que je comprends au niveau de la craintivité, je répondrai : carrément. Si t’aimes pas le frisson, le vertige, le wow, le mazette-mais-popopo, si tu préfères l’ennui, le pfff, le vivement la pub, si t’es dans le Macron spirit of dirty mediocrity, trop pas faut venir. Sinon, viens, ça va zouker.

Alors, aux ceusses qui vont indubitablement se demander : « Mais un récital d’orgue, en plus gratuit, même avec un grantécran, on va s’ennuyer », ce que je comprends au niveau de la craintivité, je répondrai : carrément. Si t’aimes pas le frisson, le vertige, le wow, le mazette-mais-popopo, si tu préfères l’ennui, le pfff, le vivement la pub, si t’es dans le Macron spirit of dirty mediocrity, trop pas faut venir. Sinon, viens, ça va zouker.

Viens en costard, comme tu es ou en gilet jaune, personne ne donne un fuck tant que tu respectes le lieu et l’artiste (sinon, on se parle, t’inquiète, j’connais bien le commissariat local). Tu connais la-musique-d’orgue ou tu connais pas, qui s’en carre ? Si tu aimes l’émotion, si t’es prêt à te laisser embarquer par des sons inattendus, puissants ou touchants, viens : c’est gratuit. Tu peux donner des sous pour l’artiste à la sortie si tu as kiffé ou ne rien donner si t’as pas de quoi – dans tous les cas, prépare-toi à ébouriffer ta permanente. J’en rajoute ? Regarde ça. Le son est moche, l’image est assurée par un organiste sans doute jaloux de la magie du zozo, mais le groove, mazette, prends ça et ce post n’aura point été vain.

L’art d’Aldo Ciccolini (6/8), Grieg 1, Cascavelle

En 2004, deux ans après avoir gravé Chopin et Schumann, Aldo Ciccolini se présentait sous les mêmes micros de Joël Perrot pour enregistrer les 66 pièces lyriques d’Edvard Grieg, repopularisées en 2002 par le florilège de Leif Ove Andsnes, au succès entonné sur des airs localistes (un Norvégien enregistre un compositeur norvégien dans la maison norvégienne du compositeur norvégien sur un piano presque d’époque). Les pièces concernées par le présent disque ont été composées sur vingt ans – les premières en 1867, les vingt suivantes entre 1883 et 1887. Pour elles comme pour leurs successtrices, trois problématiques surgissent illico et balayeront nos trois dernières chroniques, puisque L’Art d’Aldo Ciccolini s’achève sur trois disques griegistiques.

- Le problème central que posent ces pièces d’environ cent vingt secondes, en mavuden (moyenne à vue de nez), est qu’il faut promptement caractériser l’œuvre en jeu puisque peu de temps pour la faire sonner.

- Le danger périphérique, lui, est double, surtout pour l’interprète professionnel : faute d’énorme difficulté technique, faut-il surjouer pour donner l’illusion d’une sensibilité « à fleur de peau » ou bien, à l’inverse, enquiller les pièces comme on exécute les « Classiques favoris » pour les mamans aisées des pianistes éternellement débutants ?

- La question surplombante, à laquelle le livret omet de répondre, peut-être afin de poursuivre l’auditeur au-delà de son écoute : pourquoi, alors que, à quatre-vingt ans, l’artiste est à l’évidence en pleine possession de ses moyens, le solliciter pour enregistrer une intégrale de ces piécettes ? Ce mystère habitera longtemps les auditeurs attentifs du sixième disque inclus dans ce coffret !

Dès le Premier volume, Aldo Ciccolini semble circonscrire le triple virus convoqué supra. Avec l’Arietta, réputé pour entonner la mélodie préférée du compositeur, il joue simple mais, avisé, ne lésine pas sur la suspension d’un point d’orgue à sa guise. Avec la Valse, type danse du troll civilisé, il pointe l’importance de l’accentuation, du toucher et de la nuance. Le Chant du veilleur de nuit, composé après une représentation de Macbeth version Shakespeare, trahit son souci de sobriété, dans le thème en majeur comme dans son interlude en mi mineur et Fa. La Danse des fées permet aux doigts du virtuose de se délier en rappelant l’importance du poignet pour réguler le flux de croches en dirigeant le discours. La Chanson populaire exprime la nécessaire maîtrise du clavier pour contraster l’accompagnement à la main gauche et la mélodie égrenée par la main droite. La Mélodie norvégienne poursuit cette esthétique en y ajoutant un côté « musique en sabots » dans lequel l’artiste s’encanaille pertinemment. La Feuille d’album, en mi mineur et ABA, fait circuler la mélodie de droite à gauche comme pour mieux assumer son aspect scolaire. Le chant national, entre Mi bémol et sol mineur, rappelle qu’un chant national reste un chant national mais que, joué par Aldo Ciccolini, c’est toujours mieux qu’un chant national.

Dans le Deuxième volume, la Berceuse en ABA oscille entre majeur et mineur, binaire et ternaire. On y apprécie l’art de la dilatation du son par l’interprète, mais on mentirait en prétendant se passionner pour une pièce prévisible et répétitive. L’art de l’accentuation est à l’honneur dans le Chant populaire, tandis que l’arpège a la part belle dans la Mélodie sous-chopinienne qui suit. Quoique indiquée « Allegro marcato », la Danse norvégienne intitulée « Halling » loue plutôt la légèreté du toucher, entre appogiatures surgissantes et doubles bondissantes. La Danse norvégienne « du printemps » revendique ouvertement sa simplicité populaire, bien que l’interprète veille à en rendre l’esprit avec élégance – pas évident, pourtant, vu le texte. L’Élégie attire davantage l’oreille par son prélude chromatique et ses discrètes dissonances dans l’accompagnement en marche harmonique (piste 14, 0’44). La Valse en ABA tente de s’emballer grâce à un Presto idéal pour profiter des doigts magiques du musicien avant de revenir à un énoncé plus convenable. Le Canon en si bémol mineur (pour la partie A avec reprise) puis Si bémol (pour la partie B) est la pièce de loin la plus développée de ses consœurs. Outre certaines montées très griegiennes, on y apprécie le toucher ciccolinien, d’une clarté admirable.

Le Troisième volume s’ouvre sur le Papillon exigeant des doigts sautillants et enflammés. Précision, finesse, énergie : comme disait ce musicologue en costard, what else? Le Voyageur solitaire, aux accents sciemment schubertiens, se déroule semplice, comme attendu. « Dans mon pays natal », en Fa dièse, oscille entre une émotion contenue (« poco più mosso ») et l’énoncé, entre ré dièse mineur et Fa dièse. On bascule dans la volière avec le Petit oiseau animé par des triples croches, des doubles swingantes et des reprises un brin rentabilisantes. Le Poème érotique met en avant, par ses répétitions, le sens de la nuance et la technique de l’artiste, même dans des pièces de difficulté modérée. Retour du Fa dièse pour un Au printemps en 6/4 qui parlera aux organistes puisqu’il se déroule largement sur trois portées. L’astuce : plaquer un accord puissant dans les aigus, comme en écho assurer une rythmique avec la main droite dans les médiums, et proposer des arpèges à la main gauche. Aldo Ciccolini s’y promène avec une facilité qui n’est certes pas contradictoire d’un souci du texte, de l’esprit et de la musique.

(Je sais, ç’a l’air lèche-cul, mais faux, nul zéro : en vrai, c’est.)

Le Quatrième volume est inauguré par une Valse-Impromptu où, un, réflexes de la main gauche, deux, dissonances de bon aloi et, trois, piano bien préparé pour que sonne la main droite assurent la réussite de l’exécution. Dans la Feuille d’album, siglée « Allegro vivace e grazioso », l’interprète choisit son camp : il sera plutôt du côté du « vivace », évitant à la feuille de se perdre dans le tourbillon de ses fastidieuses redites. Écrite sur le même 6/8, mais en la mineur cette fois, la Mélodie se présente comme un exercice exigeant de faire sonner la voix supérieure en dépit d’une rythmique incessante. Disons que l’artiste n’a pas grand mal à relever ce modeste défi. La danse norvégienne, de nouveau spécifiée « Halling », superpose à une pédale, type « tambourin à contretemps », une mélodie parfois agrémentée d’une deuxième voix percussive. La reprise souligne l’aspect populaire de la pièce. Changement d’ambiance avec Mélancolie, qui esquisse une barcarolle en sol mineur, dont la modulation en La bémol n’aboutira… qu’à une répétition – insatiable fascination que l’homme éprouve pour les soleils noirs de sa mélancolie. La Danse norvégienne renoue avec le charme du ternaire et de la modulation, donnant l’occasion à l’artiste de démontrer, malgré lui, l’importance de la tension entre legato, détaché et staccato. L’Élégie qui conclut la série et le disque, fait circuler derechef la mélodie entre mains gauche et droite, parcourant joliment le clavier de l’extrême-grave à l’aigu.

En conclusion, cette jolie exécution du premier tiers des Pièces lyriques séduit par sa capacité de caractérisation sans tout à fait convaincre – et ce n’est pas sa faute, même si une notice ad hoc eût pu orienter notre intelligence – le pseudocritique assumant sa prétention et son inculture, de la nécessité d’une intégrale. Et pourtant, il reste deux disques de ces pièces charmantes mais pas toujours sommitales à écouter : paradoxalement, grâce au métier spectaculaire, intelligent et ravissant, ben oui, du pianiste, cette incongruité nous met en appétit. Vivement la prochaine occasion de notuler, eh oui, ce coffret !

Allez, mon voisin, à la crèche, mon voisin

Messe « de minuit » 2018. Photo prise depuis la tribune d’orgue de Saint-André de l’Europe par Bertrand Ferrier.

Allez, allez. (Projet pour un prochain concert de la veille don’ Noë.)

Cestot la veille don’ Noë, l’heureux re-re-retour

Chaque année, depuis 2003, en l’église de Saint-André de l’Europe, on festoie la veille don’ Noë.

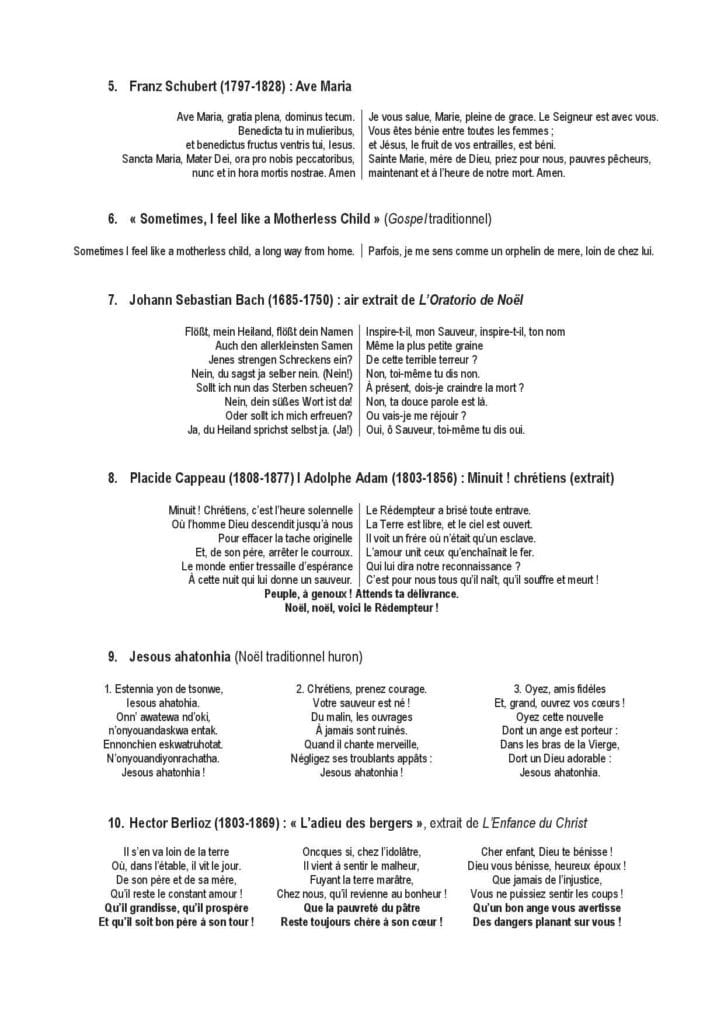

Au programme, d’abord, une visite commentée de l’orgue pour tous, enfants comme adultes – cette année à 15 h, un conseil : arrivez à l’avance, seuls les trente premiers environ pourront monter à la tribune pour voir le Monstre en face ! Ensuite, à 15 h 45, un p’tit concert associant grande musique et chants de Noël traditionnels (programme ci-dessous). Le tout gratuit et avec le sourire, hop, hop, hop.

On vous attend déjà.

L’art d’Aldo Ciccolini (5/8), Schumann, Cascavelle

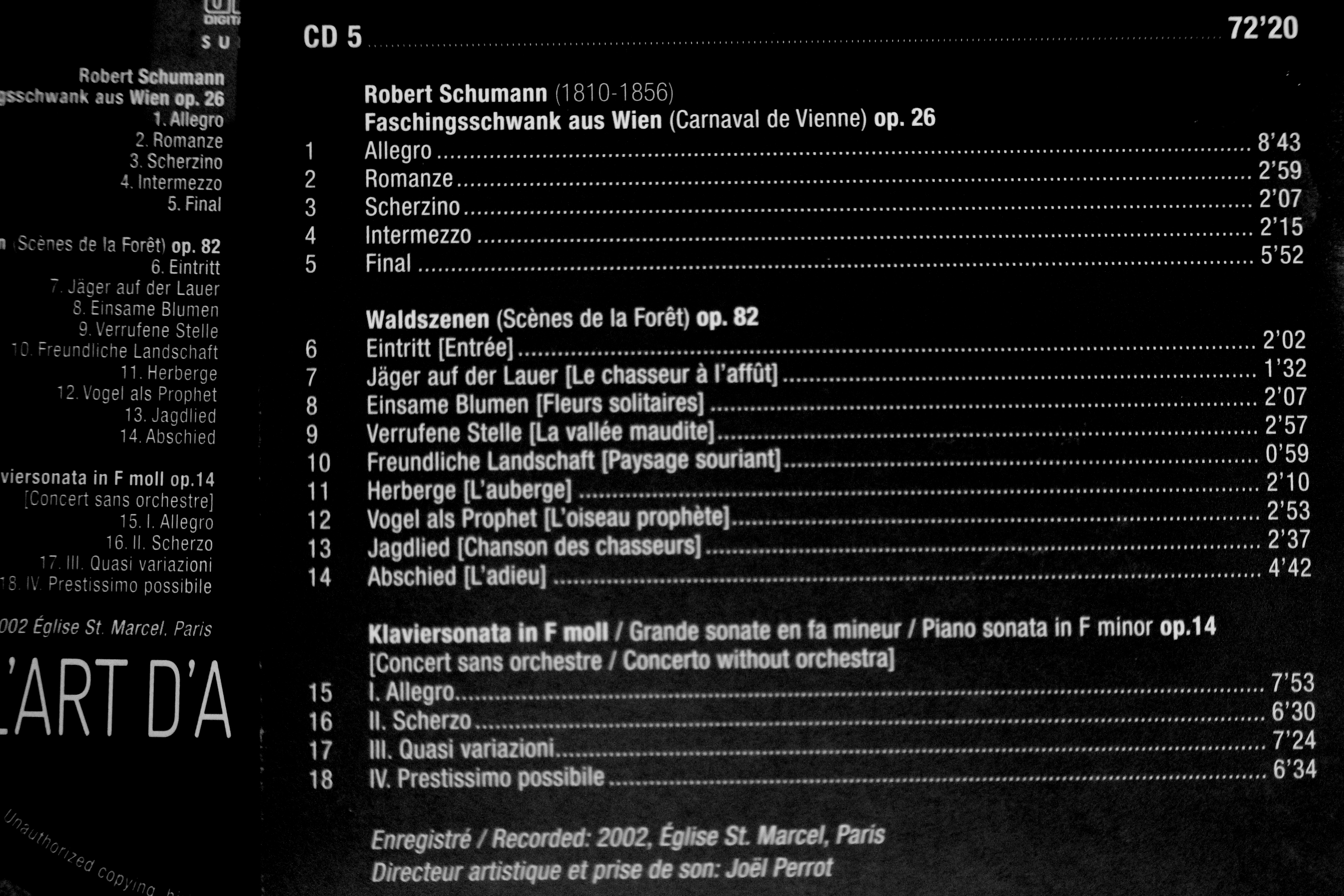

Enregistré en 2002 à l’église Saint-Marcel, comme les nocturnes de Chopin chroniqués ici et là, le disque Schumann contenu dans le coffret L’Art d’Aldo Ciccolini s’articule autour de trois pièces : les Tableaux fantastiques de la « Folie de carnaval de Vienne », les « Scènes de la forêt » et la Sonate en fa mineur. Une façon de résonner, plus que de raisonner – pfff – en trois parties, presque comme nous mais en musique, ce qui est toujours préférable, trust me for this.

Le Carnaval de Vienne débute par un Allegro boosté par l’indication de tempo « Vivace assai », l’occasion pour l’artiste de valoriser son sens du swing : à cette vitesse, les accords et arpèges sont, toute proportion gardée, moins importants que la sensation de balancement offert par les accents appropriés. Entre deux refrains, l’artiste varie les nuances pour rendre la spécificité des différentes pièces composant cette rhapsodie ternaire. Les évolutions provisoires – de tonalités, de modes, de styles d’écriture – incitent l’interprète à modifier ses couleurs par un toucher spécifique, une pédale particulière, une respiration plus prononcée. Dans ce contexte, la bestialité militaire – tant pis pour le pléonasme – du Fa #, transformant un Bb en A#, n’opère pas qu’un changement d’atmosphère : elle explore une nouvelle source d’énergie où l’autorité s’exprime davantage par la puissance des basses que par un hypothétique vacarme martial. La transformation d’un C# en Db passe ainsi dans l’impulsion du premier temps, tandis que le Eb du dernier temps permet, quelques mesures plus tard, l’arrivée d’un Ab pas moins énergique – la série de modulations en profitant pour citer, en passant, la Marseillaise (4’28). Cet ouvrage rythmique efface, peut-être, çà et là, des silences de toute façon difficiles à rendre ; mais il permet surtout le surgissement des croches « il più vivace possibile », avant qu’une nouvelle variation en Eb, entre hoquets et grondement, qu’une longue coda apaise un moment avant de synthétiser l’ensemble du mouvement : accords, monodies à l’unisson, octaves, arpèges emportés par des septolets et contretemps se bousculent dans une construction plus charpentée qu’un banal thème et variations.

La « Romanze » suivante, de forme ABA, rappelle le pianiste à ses obligations de distributeur d’émotion et non de susciteur, essayons, d’admiration circassienne – Aldo Ciccolini ne craint aucun des deux exercices. Le « Scherzino » commence par un rag-time vite rattrapé par une ambiance plus houblonnée que les gros accents marquant les premiers temps puis les accords I/V, les répétitions et la réapparition de septolets mimant une bousculade avant le rire final. Tout cela est rendu avec la pertinence requise, associant sans chipoter la légèreté du groove à la rusticité d’un 2/4 reprenant parfois ses droits telluriques. Suit un « Intermezzo » en mi bémol mineur, c’est vicieux, annoncé « mit gröffter Energie ». En réalité, pour l’artiste, il s’agit, et c’est redoutable, de rendre trois voix : des graves et des aigus qui se répondent tandis que, au médium, des triolets de doubles bariolent. La technique remarquable du pianiste lui permet de donner à cette pièce le triple ravissement : mélodie énoncée avec douceur, graves posées avec profondeur, médiums égrenés avec clarté.

Les passionnés d’un Schumann supposé lénifiant éviteront de profiter du Finale qui, avec ses six minutes, encadre la suite avec l’Allegro liminaire pesé à 8’40. En effet, il s’agit de jouer cette pièce à mégadonf (je traduis comme je peux « Höscht lebhaft »). Pas de quoi effrayer Aldo Ciccolini, pour qui la vitesse n’est ni une difficulté, ni une performance, simplement le signe qu’il faut profiter de cette motricité pour faire de la musique, l’esbroufe ne nourrissant pas son mélomane à longue échéance. Ruissellement des doubles, tonicité des croches et fluidité des triolets ne perdent rien à être repris, le pianiste ajoutant néanmoins un rien de bousculade sans doute pour deux raisons : d’une part, rendre l’idée qu’il faut jouer « le plus vite possible » ; d’autre part, permettre à l’auditeur de sentir ce souffle de la vitesse, marqué par la cavalcade et les accents des derniers et premiers temps. Cela n’empêche pourtant pas l’olibrius de donner à entendre, par la magie du toucher, les différentes atmosphères qui s’interpolent, du Beethoven bariolant au Mozart en écho (piste 5, 3’15), ou vice et versa, le tout agrémenté de refrains pavant la logique du mouvement en dépit de ses mutations et ce, jusqu’à l’accélération finale. Une version associant fermeté, aisance et électricité.

Par contraste, les Scènes de la forêt promettent un Aldo Ciccolini plus esthète que technicien. « L’Entrée », en Si bémol elle aussi, ne traîne pas pour autant en chemin. L’interprète y refuse le sentimentalisme pour présenter la jolie mélodie dans l’idée d’une véritable entrée, pas dans celle d’une contemplation statique et mignonne. « Le chasseur à l’affût », officiellement à quatre noires par mesure et plus souvent à 12/8, associe un suspense rythmé par les battements de triolets quasi ininterrompus, et deux des accords répétés souvent cinq fois. Contraste avec les « Fleurs solitaires », brève déclinaison d’une mélodie mimi tout plein dont l’artiste tâche d’intégrer les nombreuses dissonances au flux harmonique plutôt que de les survaloriser – discrétion de la vraie solitude. « La vallée maudite » est un mouvement inspiré par un poème de Friedrich Hebbel évoquant une fleur solitaire un peu spéciale : au sein sain – les amateurs de parophonie à écho, et il faut les respecter – se régalent, de comparses livides, elle est rouge car, à travers la terre, elle a sucé le sang humain. En ré mineur, cet éclat sous forme ABA associe des fragments instables, que le musicien rend avec un staccato idéal, et un motif qui monte des profondeurs pour s’élever vers les pétales des aigus avant de redescendre dans les racines insoupçonnées de la fleur vampire. Le « Paysage souriant » revient aux codes précédents : une mesure à 2/4 (en fait plus proche d’un 6/8) et une tonalité de Si bémol.

En dépit d’un bruit parasite ou d’un montage perfectible (piste 10, 0’09), la fluidité domine, mais il s’agit d’une fluidité maîtrisée, comme l’indiquent les respirations assurant l’intelligibilité du propos par-delà la libération des p’tites saucisses. « L’auberge » reprend un thème en Mi bémol, tantôt à la main droite, tantôt à la main gauche jusqu’à son extinction en douceur. Le tube de « L’oiseau prophète » met en scène, sous forme ABA, un pépiement balayant l’aigu, contaminant sporadiquement le grave, et s’appuyant sur un faux balancement ternaire assuré par une rythmique discrète. Fort d’un piano ad hoc, Aldo Ciccolini en rend toute la délicatesse, en majeur comme en mineur. La partition de la « Chanson des chasseurs » n’essaye pas d’instituer de la finesse chez ces ignobles personnages. Un 6/8 énergique en Mi bémol rend hommage à ce rude combat des poètes avec Dame Nature dès que l’aurore darde ses rayons d’argent à travers les écharpes de brume. Avec quelques accents discrets, Aldo Ciccolini met en évidence le swing de la pièce en évitant de masquer son côté quasi folklorique jusque dans les accords parallèles ou la modulation en La bémol, préparant le retour sans surprise dans la tonalité originale. Cette tension entre légèreté des notes répétées et simplicité de la pièce, qu’illustrent de fugaces accélérations (piste 13, 2’10), fait le charme de cette interprétation. « L’adieu », pièce la plus conséquente du lot, conclut la salve sylvestre. La pièce, en Si bémol, va traduire rythmiquement le déchirement du promeneur quittant la forêt en associant le binaire de huit croches déclamant la mélodie et le ternaire des douze accords rythmant la mesure. En conclusion, un complément de programme proposé avec goût entre deux gros morceaux dont le second s’approche avec brio.

La terrifiante Grande sonate en fa mineur, dite « Concerto sans orchestre », s’ouvre sur le mugissement de l’artiste que le mixage aurait pu gommer. Mais il est vrai que l’Allegro brillante nécessite une sérieuse concentration d’énergie au vu du pain – pas, hélas, la fausse note, pensez : le pseudocritique eût aussitôt dénoncé cet épouvantable faux pas – qui envahit la planche. Si les Waldszenen pouvaient paraître sous-dimensionnées à l’aune du géant Aldo, ce mouvement liminaire est idéalement taillée pour un artiste de cette trempe, avec la nécessité de rendre simultanément : un, la force qui va ; deux, la fougue des arpèges brisés ; trois, les échos de la mélodie à deux voix, avec ses tenus et son détaché ; et quatre, les effets de nuances contrastés. Techniquement, c’est éblouissant ; musicalement, c’est formidable et tellement soigné ! Les mutations d’atmosphères qui se concentrent et se bousculent dans le premier mouvement sont d’une délicatesse sidérante, dans les transitions comme dans les passages à découvert.

Le tout avec une vision d’ensemble et un allant qui rend passionnantes les quasi huit minutes où le compositeur sème ses structures récurrentes pour guider l’audition sans lasser l’auditeur… grâce à un interprète exceptionnel. Le deuxième mouvement est un Scherzo « molto commodo ». Trois temps énergiques et résolus ouvrent avec anacrouse et appogiatures cette partie en ABA, décidée de ton et, de tonalité, griffée en si bémol mineur. Rendez-vous avec le Schumann quasi martial qui répond au Schumann poète. Pourtant, Aldo Ciccolini l’interprète avec une des nuances ad hoc et une tonicité (plutôt des accents que des coups de marteau, si l’on puit dire au piano). L’insertion de la modulation en fa dièse mineur puis en Ré, autour de 2’10, piste 16, est un modèle du genre. Le sens de l’effet d’attente chez cet interprète est, au moins pour un ignare presque aussi assumé que curieux de mon acabit, inouï, comme est admirable ce sens du toucher, qui distingue tant de manières de faire son.

Le retour de la tonalité liminaire prépare les « Quasi variazoni » autour d’un thème, façon marche funèbre en fa bémol mineur, siglé par une certaine Clara Wieck. Sans aller jusqu’à la caricature du projet grâce à une dernière partie posée, la première variation propose une sorte de double ; la deuxième variation adjoint le ternaire au binaire du thème, profitant de la sensibilité de l’interprète pour dépasser l’habillage joli de la redite. La troisième variation, « passionato », décale main droite et main gauche et souligne la complémentarité des deux parties. La quatrième variation fonctionne en écho avant de s’éteindre doucement… pour mieux préparer un Prestissimo possibile. Le genre de provocation qui met en feu l’Italien au clavier : tout est prompt sans omettre la clarté de la ligne mélodique partagée aux deux mains (ces détachés !). Les modulations en sol mineur puis en Sol bémol ne peuvent rien contre ce flux magnifiquement maîtrisé et tempétueux quand il faut ; et le tout aboutit à un caprice précédent un vivacissimo en La bémol qu’il faut encore interpréter « più presto ». La course folle s’accouple à des modulations incessantes, aussitôt transmutées, quasi imperceptibles à l’oreille tant la logique interne de l’interprète est forte. Le piano finit par en souffrir (on mentirait en saluant la qualité de la justesse du ré que l’on entend répété à 3’45, piste 18, et ça, c’est la p’tite note pour feindre d’avoir tout écouté avec chronomètre et diapason). L’arrivée du Fa prélude avec un brio époustouflant au retour du fa bémol ; et pourtant, au-delà de la performance circassienne exigée, il faut saluer la vigueur perpétuelle et le souci de faire surgir la musique de cet imbroglio technique comme si, en dépit de l’affaiblissement du piano, tout cela n’était que roupie de sansonnet pour le musicien. Incroyable et saisissant.

En conclusion, une grande interprétation du « Carnaval », une magnifique démonstration d’association entre technique et sensibilité dans la « Klaviersonata » en fa mineur, et une joyeuse promenade dans les sentes des Waldszene : bref, un beau disque que le curieux comme le mélomane averti écoutera, as far as we’re concerned, avec plaisir, intérêt et, souvent, frissons.

Presque au point

– Laura, Tanaquil, Jean-Gustave, Mathilde, Laurent, merci à tous pour cette séance. Je vais être honnête : je crois que l’on a bien avancé.

– Heureusement, Bertrand, c’était la dernière répète !

– Non, l’avant-dernière.

– Pardon ?

– On a bien avancé, mais on a aussi pas mal reculé. Je vous remercie donc aussi par avance pour la répétition qui aura lieu samedi soir.

– Quelle répétition ? Tu ne nous en as jamais parlé !

– Oh, ça m’étonne de moi ! En tout cas, maintenant, c’est fait ; et je me réjouis que vous ayez l’air tous ravis de cette nouvelle dernière répétition. Mais de rien, voyons ! Si je peux distribuer un peu de joie et d’allégresse, hey, pourquoi vous en priverais-je ?

Gilles Ramade, Piano Furioso opus 2, Théâtre des Variétés, 20 décembre 2018

Voilà un paradoxe dont le pseudocritique se passerait bien : reconnaître que l’on a souvent rigolé lors d’un spectacle dont on est sorti avec, oxymoron fâcheux, un enthousiasme mitigé. Tâchons d’expliquer cette incongruité.

Le concept

Gilles Ramade qui, faut-il le rappeler ? n’est pas que le papa d’Elsa Dreisig, a créé deux personnages. L’un, à grand spectacle, avec chœur et orchestre, est le chef d’orchestre italien qu’il utilise pour Maestro Furioso ; l’autre, plus intimiste, lui sert pour son seul-en-scène (en compagnie d’un quart-de-queue Yamaha très circonvolutionnaire – super idée de renverser la géographie du récital) intitulé Piano Furioso, dont il présente jusqu’au 31 décembre, au magnifique Théâtre parisien des Variétés, l’opus 2.

L’histoire

Un pianiste classique italien entreprend d’expliquer son désarroi. Devant la ténacité qu’il a mise en œuvre pour maîtriser à peu près son instrument, il désespère. Le voici tantôt jaloux du « compositeur de l’hymne de Findus », tantôt auto-admiratif de son talent pour interpréter des pièces difficiles (en zappant les passages difficiles), tantôt excédé par sa capacité à jouer du jazz ou de la variétoche, tantôt ravi de faire découvrir le piano à un tourneur de pages impromptu mais capable de repérer les trois figures imposées : tourne, remise en place méchistique et expression dou monnede innetérieur dé lé artiste, bref, le voici, in fine, réconcilié avec lui-même à travers un medley associant, entre autres, le thème d’Emma Watson, sublimé en son temps par Esther Assuied, à quelque mégahit de Chopin.

La soirée

Artiste attachant, pianiste de bon niveau, Gilles Ramade s’est créé un espace sur mesure et s’est adjoint les services d’une vedette du one-man-show, surtout à Beyrouth, Jérémy Ferrari, au moins aussi italien que le pianiste sur scène ! En dépit de la faible affluence du soir où nous nous faufilons dans la grande salle, il fait son travail avec toute l’énergie requise – et mener sans faiblir un spectacle comique dans une salle surtout vide n’est pas une petite marque de respect pour le public. Ce professionnalisme n’est pas vain : même ce qui n’est pas nouveau-nouveau comme les blagues attendues sur le classique en général et le récital pianistique en particulier, même ce qui ne sonne pas comme abouti-abouti comme l’insertion trop ponctuelle d’un assistant presque hors-champ façon Cynthia de Julie F., même ce qui semble trahir une inspiration qui se tarit comme ces deux moments où le personnage constate, façon Entretiens avec le professeur Y, que, non, le temps imparti pour sa présence scénique n’est pas écoulée, rien ne nous fait définitivement sortir du spectacle. Pourquoi, donc, cette prestation – destinée au tout-public mais où les spectateurs frottés de pratique instrumentale glousseront d’eux-mêmes avec une exquise complicité – nous déçoit-elle ? Nous avons échafaudé trois hypothèses pour, soi-disant, excuser notre fausse note.

Les bémols

Premier frein – le si, si notre compte est exact, si, si – à notre enthousiasme, le personnage. D’une part, l’accent italien est très lâche et ne convainc jamais – on est soulagé qu’il soit complètement abandonné à la fin : pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? D’autre part, il manque (peut-être parce qu’il s’agit de l’opus 2) un je-ne-sais-quoi d’inattendu, pléonasme, pour nous embarquer dans cette silhouette banale de zicoss qui rêve de sédouire des filles fût-ce en chantant du Céline Dion. En clair, la banalité du personnage peut amuser car elle émane d’un mec censé être un très bon musicien alors que l’on imagine volontiers qu’un granmzicien kassssik doit être hors du commun ; mais cette médiocrité ne paraît pas assez pimentée de traits saillants et émouvants susceptibles de nous intéresser au sort du zozo sur la longueur d’un spectacle.

Deuxième frein à notre enthousiasme – le mi, subséquemment –, l’écriture. Elle s’articule, en gros, autour de trois moments : un exposé sur la musique classique ; un exposé sur la biographie du personnage depuis l’apprentissage jusqu’au piano-bar ; et un truc un peu fourre-tout où Gilles Ramade montre qu’il peut tout interpréter, plus (le jazz) ou moins (la variète) bien. Ces zigzags manquent, selon Notre Extrême Majesté Prétentieuse, d’un fil directeur plus solide – en clair, selon nous, le personnage n’est pas assez costaud pour servir de liant et de problématique –, d’une dynamique narrative, voire, soyons pédant, d’une pulsation logique, aristotélicienne, qui nous tienne en haleine pendant une heure quinze. En témoigne l’insertion des spectateurs sur scène contrairement à la fausse promesse faite aux marris : l’expérience fût-elle, comme ici, menée sans agressivité et sans mépris, ce qui est rare dans cet exercice, l’intérêt dramatique ne nous convainc pas et révèle, en l’espèce, une certaine gêne du comédien quand il tombe sur un néophyte ravi comme Christian – malgré un bon moment, cette réaction devant le prénom : « C’est bien, ça, Christian. »

Là où nous sommes excessivement malins, c’est pour ça que l’on est pseudocritique et non artiste des Variétés, c’est que, comme le deuxième bémol était lié au premier, le troisième frein – le la, donc – est lié au deuxième : il est constitué par l’hénaurme erreur de casting. Le trop grand Théâtre des Variétés est complètement hors sujet ici. Pas seulement parce que la foule n’est pas au rendez-vous lors de la représentation à laquelle nous assistons : plus spécifiquement parce que l’humour convoqué est souvent davantage un humour de petite salle, type Sentier des halles, qu’un humour adapté aux grands moyens ici déployés. D’où une certaine gêne. Zig, l’on est au Ranelagh, avec des saynètes chic, intelligentes et rigolotes, quand bien même seraient-elles un tantinet convenues ; zag, l’on est dans un théâtre de la convivialité, sans vulgarité mais avec cette proximité entre l’artiste et les spectateurs qui paraît peu adaptée aux velours du boulevard Montmartre.

Les dièses

Paradoxe, oxymoron et contradiction dans les termes obligent, nonobstant nos bémols, des dièses vivifient cette soirée. Risquons-nous à expliquer cette tension.

Le premier dièse exige un détour contextualisant, ben voyons mon cochon : le théâtre comique s’est emparé avec succès des codes figés du classique. Nombreux sont les bons musiciens à mettre à profit leur technique pour faire rire, en Quatuor, en Duel (récemment à Paris avec l’opus 3, ce qui souligne la proximité des concurrents) ou en solo. Au piano, la référence, même si elle est plus connotée « Norrrrrd » voire Hauts-de-France, reste l’excellent Simon Fache, face piano ou avec orchestre symphonique, avec des moments très similaires incluant l’instrument électronique alternatif. Pourtant, Gilles Ramade, éludant à peine la veine pseudo-autobiographique du sosie de Sylvain Durif, créatif en big band ou en consorts de mèmes guidés par Mike Brant, tire du jeu sa grosse épingle (pas celle qui est dans son caleçon souillé par l’Hymne à la joie, voyons).

Le deuxième dièse – le do, donc – est apporté par la performance du presque-seul-en-scène. L’on apprécie sa cohérence pianistique – même si, comme pour Simon, on aimerait qu’il jouât vraiment un vrai morceau, plutôt que de tronquer, truquer ou savonner des hits. L’on sent une réelle, profonde et authentique envie de partager à la fois une pratique artistique, la connaissance de la réalité de la vie de moult pianistes et le recul avec lequel l’artiste prend avanies et framboises, mamelles du destin s’il en est. L’on devine le potentiel de l’acteur – ne serait-ce qu’à son presque-pas-peur de rire des aveugles –, même si l’on n’est pas certain que l’association d’écriture avec l’un des chouchous de C8 ait débouché sur un spectacle optimal.

Reste l’évidence du sol dièse final, que notre snobisme assumé ne doit pas celer – oui, avec un « c », pas un « g » : en dépit d’un titre aussi énigmatique que ses deux capitales, Piano Furioso est une prestation intelligente et souriante, à l’image de la sortie de l’artiste par la salle (on regrette néanmoins, que, contrairement à un Yann Guillarme, il ne prenne pas le temps de s’arrêter pour saluer en vrai ses spectateurs – le soir où nous y étions, c’était faisable). En clair, en dépit de nos réserves, nous avons passé un moment sympathique que, pour 20 €, nous conseillons… ne serait-ce que pour recevoir les avis courroucés des curieux convaincus par notre article qui nous écriront pour vitupérer contre notre manque d’enthousiasme « alors que c’est vachement bien ». Parce que, oui, c’est ça, le truc : selon nous, ç’aurait pu être acheman mieux, mais c’est déjà hyperdrôle et trop sympa.

Comme quoi, y a pas que les artistes : même les anti-artistes que sont les pseudocritiques, on bitte pas un broc à ce qu’est-ce qu’ils griffonnent à longueur d’Internet. Hey, guys, I’m only human, don’t put the blame on me. Quoi que, ça pourrait être rigolo et, pour une fois, pas forcément injustifié.

L’art d’Aldo Ciccolini (4/8), Nocturnes de Chopin 2, Cascavelle

Après quelques entrechats, il est temps de poursuivre notre parcours dans le premier coffret Cascavelle nouvelle génération, en l’espèce intitulé L’Art d’Aldo Ciccolini et que nous avons suspendu de chroniquer, ben voyons, au mitan des Nocturnes.

À partir de l’opus 37, les nocturnes anthumes fonctionnent definitely par deux et, en l’espèce, en diminuendo : Andante sostenuto – Andantino. Dès le début de ce deuxième disque de nocturne, on admire la patte Ciccolini. C’est raffiné, caractérisé, différencié entre accompagnement et solo, précis dans le rendu textuel et jamais contraint dans la mise en scène de la mythologie romantique. Tout est clair, sans coup de Stabylo, rendu dans l’évidence de l’ABA paisible et maîtrisé, faussement mais réellement simple. Le second numéro de la livraison propose la réciproque du premier : au sol mineur s’oppose le Sol, au solo de la main droite se substitue le duo en tierce-mais-pas-que. L’auditeur de passage appréciera la limpidité ; le pianiste de mauvais aloi s’ébaubira, le bougre, devant l’égale intensité des notes, qu’elles soient propulsées en tierces ou en sixtes. La quasi forme ABA est aussi l’occasion pour l’oyant de saluer l’art de la pédale de sustain selon Aldo (piste 2, 3’05).

L’opus 48 s’enfonce dans la nuit entre Lento et Andantino. Le premier opus frôle l’appellation de mégahit. Comme à son accoutumée, qui n’a rien d’une norme, Aldo Ciccolini réussit à rendre chaque accord de la main gauche spécifique dans la première partie de cet ABA – au moins par la tonalité. Le passage en ternaire est traduit avec une finesse qui souligne à la fois la qualité du piano, la précision de la prise de son et la maîtrise technique de l’artiste. Le deuxième numéro, en forme ABA itou, concatène, c’est pas rien, indépendance des mains (rythmique, intensité, effets d’attente), caractérisation des ambiances (opposition fa # mineur sur la corde raide entre 4/4 et ternaire, vs Ré bémol central, ouvertement ternaire mais tiraillé par des contretemps, des quintolets, des sextolets… voire pire) En clair, c’est acheman bien, mais n’eussions-nous dit que ça, d’aucuns eussent subodoré une certaine nonchalance dans l’attention du sedokritik.

Les deux nocturnes opus 55 déclinent, comme toutes les pistes de ce disque, la litanie des Andante, Andantino et Lento. L’histoire du premier numéro commence en fa mineur. Le tempo posé est manière de leurre : deux embardées accélèrent, coup sur coup, une page plus loin… avant le retour à l’apaisement suivant la forme ABA désormais sédimentée quoique pourvue de variantes (rythmes complémentaires, modulations, mutations, minicoda). Pour les alzheimériens et les sceptiques, l’un n’empêchant pas l’autre, hélas, sinon tout le monde aurait Alzheimer, bref, cela rappelle avec pertinence qu’Aldo Ciccolini, excellent technicien, est aussi un formidable musicien, à l’aise dans le paisible comme dans l’animato. Le deuxième numéro, en mode majeur, s’annonce oxymorique, puisqu’il se présente comme « Lento sostenuto », termes a priori peu habitués à fricoter de conserve. Les deux numéros gagnent à s’écouter à la suite, puisqu’au 4/4 du premier qui finit sur des triolets de croche (donc en 12/8) succède un 12/8 dont la deuxième mesure martèle, à la main droite, les quatre temps, comme s’il s’agissait d’un 4/4 contaminé par les croches. Cette fois, c’est le rythmicien Ciccolini qui brille en rendant, avec une maîtrise confondante, la tension entre une mesure très cadrée et une série de syncopes (contretemps, triolets de doubles, 4 pour 3, 7 ou 8 pour 6) qui affoleraient la main droite de tout pianiste normalement constitué. La sensation de chaud-froid si chopinienne est ici comme soufflée d’une sarbacane avec un art fascinant.

L’opus 62 met le gang des dièses à l’honneur avec un premier numéro en ABA requérant cinq énergumènes, plus les supplémentaires, les doubles… et les bécarres accidentant le parcours. Énonçant avec délicatesse un thème faussement carré-carré, le pianiste se délecte des soubresauts (doubles, accélérations ou rubato) qui animent le discours jusqu’à ce qu’une modulation précipite le nocturne vers une partie B en La bémol écrite toute de guingois. De fait, drrière une mélodie sans chichi à main droite, la basse à main gauche assure un groove empêchant la narration de se poser. L’apparent retour à la partie A ne tarde pas à se compliquer en conservant le rythme grave de la partie B. Aldo Ciccolini brille dans sa façon de rendre avec une apparente neutralité les différentes émotions de façon à les synthétiser avec un mélange de virtuosité (les trilles !) et de finesse plus que délectables.

Le deuxième numéro, résolument en Mi en dépit de quelques modulations provisoires, tente de s’emporter len-te-ment au cours de la partie B, incapable qu’il est de s’ancrer dans un quatre temps de bon aloi. Les doubles de la main gauche et les contretemps de la partie médium, renforcés par le grave, semblent pourtant finir par s’éteindre. C’est alors qu’un sursaut s’ébroue puis s’évanouit après avoir parcouru le clavier de gauche à droite, laissant le champ libre à une partie « ben cantato » incapable de reprendre vraiment la maîtrise du rythme. L’ensemble est un régal sous les doigts d’un pianiste qui veille à rendre, d’une part, la moindre inflexion ou le moindre surplus d’énergie indiqué par la partition et, d’autre part, cet arc qui tend la musique entre sérénité de l’harmonie et swing inquiet du rythme insatisfait.

Posthume, l’opus 72 en mi mineur juxtapose quasi de bout en bout les quatre temps de la main droite au 12/8 de la main gauche. Aldo Ciccolini ne choisit pas entre apaisement et résolution. En revanche, il éteint cette pièce en douceur après lui avoir assuré une lisibilité qui n’exclut ni les accents tonifiants ni les variations de sonorités indispensables à charmer l’oreille. Le vingtième nocturne en do dièse mineur, exige d’être joué « Lento con gran espressione ». Après un bref prélude répété, ce tube égrène un thème simple accompagné par un grand bariolage de la main gauche. L’arrivée de duos, d’une demi-mesure et de triolets à la main gauche annonce le retour du thème – Aldo Ciccolini choisit d’ailleurs de fondre l’arpège brisé dans la reprise plutôt que de respecter le soupir de la partition – auréolé de guirlandes de notes allant de 11 à 13 pour deux noires jusqu’à 35. La sûreté technique de l’exécutant extrait cette musique de l’anecdote pour lui donner une profondeur qui naît de son apparente simplicité. Le dernier nocturne en do mineur impose une main gauche toujours en croches, au-dessus de laquelle s’ébroue une main droite à la fois sans cesse tentée de s’émanciper de la cage des quatre temps. Cette contraction-dilatation du temps, semblable à la pulsion, qui prend l’homme par moments, d’échapper à sa condition assommante et à son destin poussiéreux avant que ne l’y recolle la réalité de sa médiocrité, sonne particulièrement belle sous les saucisses d’Aldo Ciccolini.

L’on se réjouit que, dans la foulée, semble-t-il, l’artiste ait confié aux micros de Joël Perrot des pièces schumaniennes dans la même église Saint-Marcel. À suivre, subséquemment, sur ce blog pour le balabala, et ici pour la musique..

Pascal Vigneron, « Les variations Goldberg », Quantum

Le contexte

Sous ses allures sages, voilà pourtant l’un des disques les plus polémiques du Landerneau organistique pour au moins trois raisons.

Première raison, l’interprète, Pascal Vigneron, est, faut bien le dire, un bâtard : il s’agit d’un trompettiste qui, en sus de ses activités de chef d’orchestre et de directeur du label Quantum, s’est converti à l’orgue alors que, de l’avis même de ses détracteurs, « c’était un excellent souffleur », ce qui aggraverait son cas. Pour un organiste censeur, aucun organiste n’est censé avoir excellé dans un instrument sans clavier avant de s’attaquer au Roi – le dernier concert Komm, Bach! du 21 juin sera l’occasion de démonter, si nécessaire, cette croyance stupide mais vivace, puisque chacun des jeunes et brillants organistes programmés jouera aussi d’un autre instrument en duo avec l’orgue.

Deuxième raison, Pascal V. est, soyons franc, quantité négligeable : il a beau diriger le festival Bach de Toul, aux succès à la hauteur des moyens publics mis à sa disposition, l’homme n’est pas titulaire d’une grande église parisienne ; dès lors, on peut d’autant plus jaser sur son compte qu’il n’y a, pour un pur Parisien, rien à glaner à être sympa ou honnête – aucune invitation à « essayer son orgue » pour s’instagrammer flatteusement à côté d’un titulaire superstar, ou aucune proposition de remplacement dominical derrière une Bête prodigieuse ; et puis, à l’inverse, le pouvoir de nuisance de l’homme est assez faible pour que l’on s’autorise sans danger à dégoiser sur son compte. En plus, il répète qu’il n’a cure des jaloux, alors pourquoi se gêner ?

Troisième raison, Pascal V. a fait construire, à ses frais, un hénaurme orgue électronique, pourvu d’un système de sonorisation dernier cri, afin, d’une part, de sortir de son contexte architectural souvent religieux l’instrument que néglige si souvent l’Église, et, d’autre part, de le projeter partout où il sera sollicité. Devant les invectives que l’aboutissement de son projet a suscitées, certaines liées à des incompréhensions, d’autres – la plupart – excitées par l’esprit ridiculement moutonnier des petites communautés fomentées par les réseaux sociaux autour de slogans et de hashtags remplaçant le débat et la découverte par l’insulte-en-meute, nous avons décidé de convier l’artiste à faire démonstration de son engin en direct en l’église Saint-André de l’Europe : nous fêterons sa venue au festival Komm, Bach! pour le lancement parisien de ce disque le 2 février, à 20 h, avec… les Variations Goldberg au programme.

Par conséquent, comme la notule évoquant les débuts discographiques de Jean-Luc Thellin, cette chronique est biaisée et, selon une expression de pacotille ou de camelote, s’assume en tant que telle pour arriver sur la fin. Non qu’elle cherche à promouvoir à tout crin un artiste programmé dans le festival que nous fomentons, mais bien qu’elle évoque le disque d’une connaissance dont nous avons eu l’occasion, par le passé, de saluer les performances au disque avec un enthousiasme variable allant, par exemple d’un scepticisme couperinologique à un enchantement giroudien, en passant par un intérêt haendélien. Mais trêve de blabla, public, trêve de blabla ! L’heure est venue de laisser les hystériques vitupérer contre le musicien et d’évoquer les Goldberg, naguère croquées çà et là grâce à Jean Muller, par Pascal Vigneron.

[Petite précision quant aux chiffres qui constellent la notule infra : l’orgue est constitué de jeux, ensemble de tuyaux formant un son particulier ; chaque jeu est plus ou moins aigu ; 8′, qui se lit « huit pieds », désigne un jeu « normal » alors qu’un 16′ est un jeu deux fois plus grave, un 4′ un jeu deux fois plus aigu, etc.]

Le contenu

Un défi pour le musicien : un thème, trente variations, 1 h de musique.

Une contrainte pour le pseudo-critique : nous travaillons à partir d’un master.

Un instrument à jouer et entendre : le Schwenkedel / Koenig de la cathédrale de Toul (1963-2016).

Un projet : faire entendre, par le choix des reprises et de la registration, le symbolisme gématrico-rosicrucien de la pièce à travers des effets de miroir comme prisme architectural.

Dès l’aria, prise sans hâte, l’interprète donne à entendre ce que cette intelligence de la composition par le reflet signifie. La partie A est jouée d’abord sans ornements au grand orgue puis avec ornements au positif, la partie B d’abord avec ornements au positif puis sans ornements au grand orgue. En dépit de graves sourds marquant les fonds, l’énergie souriante de la variation 1, bien rythmée par un détaché approprié aux deux mains, bénéficie d’une prise de son rapprochée, qui libère l’interprétation d’un excès de réverbération parfois entendue lors d’exécutions de l’œuvre dans des églises. Cette capacité à associer la profondeur des sons d’orgue et la dynamique des doubles contribue à l’intérêt de cette version. S’y associe dès la troisième variation une secouante registration (les « nazards » 2 2/3 associés aux bourdons de 8’ décoiffent), rendue dans la spatialité de l’œuvre. Amis des sonorités cocooning, genre plaid, cigarette mentholée et Richard Clayderman au coin du feu, passez cette piste ! Pascal Vigneron y offre un éclairage sur ce canon « all’ Unisono » que l’euphémisme le plus euphémistique caractérisera comme inattendu.

Or, l’organiste n’hésite point à bousculer de nouveau l’auditeur dans la variation 4, avec une registration qui, pour rester à « l’istesso movimento », n’envoie pas moins du lourd puisque les anches sont de sortie, bombarde de 16’ incluse, non sans respecter le contraste requis par le projet du miroir. Les fonds doux reviennent contraster sans forfanterie dès la variation suivante. Le canon à la seconde emballée avec la précision digitale requise, la variation 7 propose un dialogue justement swingué et richement registré entre deux anches, type cornet contre cromorne, selon toujours cette logique de registration ABBA. La légèreté de la variation 8 frotte avec curiosité contre la ranquette de 16′ dont les anches surplombent le canon à la tierce suivant. De la sorte, le musicien redonne son sens à la « variation » : ici, chaque variation est variée (fichtre, enfin une critique profonde), tant par le toucher – la variation 9 pose les notes de façon presque pédagogique – que par les sons sélectionnés.

Une puissante montre de 16′ fait son apparition pour creuser les graves de la p’tite fugue qui constitue la variation 10. La variation 11 lui répond par des jeux flûtés assurant le balancement tranquille qu’offrent les douze doubles par mesure. Logiquement, un double plein jeu solennise le canon à la quarte « in moto contrario », quand un cromorne grave donne du relief à la variation 13 sans hésiter à surligner l’étrangeté du si final, semi-conclusif. Un plenum agrémente la variation 14 et ses guirlandes de triples croches, alors qu’une registration plus sobre et sombre traduit le mode mineur du canon à la quinte consécutif, ses contretemps inquiétants… et son ré ultime, gratifié lui aussi d’un long point d’orgue, ha ha.

(Si, « point d’orgue » alors qu’il y a de l’orgue… Bon, passons.)

Pascal Vigneron balance les anches (pfff) pour aborder la seconde partie des variations, entre maestoso et allegretto. La variation 17 fait d’emblée dialoguer un 2’ avec un 8’ avant que la registration ne mute ; là encore, le soin apporté au texte évite l’ennui que cette course entre doubles risque de susciter dans des versions moins enlevées. Le canon à la sixte, « con moto », propose une registration confortable qui contribue à l’intelligibilité du discours à trois voix. Même unité de ton dans l’Allegro vivace de la variation 19, où la structure ABBA de la registration reprend ses droits. Un souci de montage, sans doute corrigé sur la version commercialisée, fait anticiper la variation 20 ; mais le bon départ exploite les anches avec la gourmandise requise pour ce 3/4 vite transformé en 18/16. Dans la variation 21, Pascal Vigneron sollicite derechef le nasard en l’associant à la tierce, renouvelant, en moins radical, l’effet d’étrangeté de la variation 3, en proposant ce canon à la septième dans un tempo autant andante que « con moto ».

L’alla breve suivant, en majeur, est enchaîné dans la version provisoire qui nous est proposée. Il associe les 16-8-4 et les « jeux de fonds 32’ à 4’ » de la pédale assurant une tension intéressante entre l’allant de la pièce et la solidité de l’assise grave. Dans la variation 23, les 1’ sont de sortie pour accompagner les fonds de 8’, permettant de proposer une interprétation guillerette sans gommer l’aspect énigmatique de ce texte fragmenté que sa fin suspendue prolonge. La variation 24, en 9/8, entremêle les pleins jeux du récit et du grand orgue, proposant une association convaincante entre le balancement rythmique et la solennité du gros son dédoublé. La variation 25, très chromatique, discrétise, et pourquoi pas, la main gauche afin de valoriser la main droite en la laissant baladeuse sur les trois cornets, aux sonorités certes caractérisées mais plus ou moins heureuses, stipulera tel snob que je connais fort bien pour le laisser écrire ces lignes à ma place.

À cette respiration succède le plenum magnifiant la course des doubles à travers un 18/16 parfois réécrit en 3/4. La constance de l’interprète rend justice à la pièce en évitant de confondre vivacité et précipitation. Même projet pour la variation 27, « un poco vivace », dont le balancement à 6/8 s’appuie sur l’association 8’-2’, toujours agréable et enchaînée, dans le master qui nous est soumis, sur la variation 28 et ses trilles que brisent des triples soupirs… où se love une double. Cette paraphrase ose de nouvelles associations inattendues, en l’espèce un 16’ – 1’ en dialogue avec le cromorne. Réussir, par le choix des jeux, à raviver l’intérêt de l’écoute après une quarantaine de propositions n’est pas un mince exploit ! Dès lors, la variation 29 contraste par sa registration moins iconoclaste : un tutti accompagne cette pièce exigée « brillante », qui s’apparente presque, ainsi parée, à une toccata qui mixerait Pachelbel et Frescobaldi, le tout couronné d’un sol tenu pour faire apprécier la résonance de la cathédrale. La variation 30 reprend la même registration en l’enrichissant grâce au vrombissement de la pédale. L’aria da capo revient au calme des bourdons 8’. Brusque apaisement, comme si la complétude du discours avait épuisé ou, du moins, enserré la lave du thème liminaire dans le volcan que le compositeur lui a édifié.

La conclusion

Commençons le bilan de ce disque, à paraître le 3 janvier, par quatre réserves :

- pas très fort en symbolique mathématique, on mentirait en prétendant avoir bien compris la logique présidant au choix des reprises selon le principe du miroir multiple, même s’il est difficile de blâmer l’interprète pour notre propre limitation ;

- les sonorités de l’orgue moderne ici utilisées, si elles dessinent une palette d’une variété de couleurs remarquablement mises en valeur, secouent souvent – question d’habitudes esthétiques figeant nos préférences, nous n’en doutons pas, mais ne pas admettre ces sursauts récurrents eût été malhonnête, ce que nous essayons de ne pas être plus qu’il ne sied ;

- précisément, la variété de ces sonorités, tout en agrémentant l’écoute et en renouvelant notre connaissance de ce tube du répertoire, pourra troubler celui qui chercherait une unité plus patente dans ces variations ;

- enfin, l’on aurait aimé que, dans le livret pourtant copieux, l’interprète s’attardât plus longuement sur l’histoire, la pertinence musicologique et l’intérêt d’interpréter les Goldberg sur un orgue en général, façon Erik Feller, Jean Guillou ou Martin Schmeding, par ex., et sur celui de Toul en particulier.

Pourtant, une fois posés ces éléments pour partie purement – si la pureté existe – subjectifs, il faut saluer une proposition ambitieuse, singulière et solidement interprétée, que l’on conseille d’écouter pour ce qu’elle est : une proposition. Pas une version imaginée comme « définitive » ou « référentielle » par le musicien, oh non. Autant que nous en puissions juger, cette interprétation assume son caractère unique. Tout en respectant le texte, l’organiste en suggère une lecture toute personnelle. Quoique incarnées dans le corps polymorphe de l’orgue, ces trente-deux bribes sont, et c’est heureux, plus pensées que joliettes, et plus réfléchies que récitées. Pour ceux qui n’ont en tête que de sages versions au clavecin de l’œuvre, cette réalisation sera un premier choix complémentaire. En effet, elle ne bouleverse pas la discographie pléthorique des Goldberg. En un sens, elle fait mieux : à sa place, à la façon d’un aiguillon, le nouvel album de Pascal Vigneron houspille cette discographie, la dérange, l’empêche de ronronner dans la douce quiétude de ses p’tites manies, et rappelle que la musique d’antan peut parfois poser des questions actuelles auxquelles certains ont l’audace bienvenue d’apporter leurs réponses. Bref, une version curieuse pour curieux : on n’en attendait pas moins de Pascal Vigneron.