Trudelies Leonhardt, Beethoven 1/2, Cascavelle

Jamais anodin, toujours musical : le premier des deux volumes « Beethoven par Trudelies Leonhardt » réédité par Cascavelle est un formidable pied-de-nez aux snobs, dont je suis, qui pincent le nez devant le pianoforte et, pire, Beethoven au pianoforte.

Trudelies Leonhardt est la sœur de feue la vedette du clavecin (non, pas Jean Rondeau) ; et c’est elle que le label Cascavelle a choisi de valoriser dans une série de disques captés sur un pianoforte viennois de 1815 signé par Benignus Seidner. Au programme, deux disques Beethoven et deux disques Schubert. Le premier opus Beethoven semble avoir paru initialement en 2002 dans une excellente prise de son de Michel Amsler – sans plus de précision technique. Il s’ouvre par une Sonate de jeunesse en Mi bémol majeur (WoO 47 n°1, LVB avait douze ans). Pour la claviériste, pas question de réciter cette musique a priori bien sage et rangée comme on ânonnait jadis, sur l’estrade, les histoires de pomme rouge au couteau selon René Guy Cadou.En témoigne l’Allegro cantabile initial, qui fait le choix des sforzandi voire des sforzandissimi à faire crise-cardiaquer une vieille douairière jusque-là bercée par des bariolages de bon aloi. Retards et brutales accélérations secouent la poussière d’une partition à la portée soudain ragaillardie – d’autant que l’interprète évite judicieusement les reprises fastidieuses. Dès la première minute d’écoute, on sait qu’il faut retirer le disque des mains de ceux qui verraient dans toute protocomposition beethovénienne une musique fort joliette. L’Andante confirme l’option leonhardtique en adoptant un rythme paisible qui ne rechigne pas à lorgner du côté de l’art martial, les retards en plus. Par contraste, le Rondo vivace conclusif offre le pétillement d’une énergie toujours ponctuée de rubato, subsumant donc l’opposition lent/vif grâce à une même logique d’interprétation : le rythme, ici, reste une indication susceptible de faire surgir la musique, non de la contraindre.

La terrrrible « Lettre à Élise (alors que Thérèse, nous souffle-t-on, eût dû la réceptionner) » (« Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur on n’aurait pas, ah, ah, eu à se taper tous ces doubles soupirs et tous ces ne-m’oubliez pas, ah, ah ») enquille avec, cette fois, les reprises et une pédale généreuse. Ici non plus, la rigueur rythmique n’est pas toujours respectée à la lettre, notamment dans les silences (un demi-soupir égale volontiers un soupir). Malgré l’insupportabilité – si, si – de cette scie, Trudelies Leonhardt essaye de l’interpréter (retard main gauche plage 2, 3’25 ; retard du ré# mesure 100, 3’42 ; hénaurme rubato final, etc.) comme pour ne pas laisser la partition entre les seules mains filles des jeunes gourdes, ou l’inverse, de bonne ou moins bonne famille cherchant à faire quelques roulades convenues comme qu’on faisait dans le temps chez les petits-bourgeois de ma caste.

On passe aux choses un p’tit peu plus cossues avec la Cinquième sonate en do mineur du zozo. L’Allegro molto e con brio, quoique point trop technique, est interdit aux doigts boudinés ou trop manucurés. Le profil idéal pour une interprète qui préfère l’explosivité à la douceur, le stromboscope au sombre-obscur, le tranchant clivant à l’émollient charmeur – hé-hé, « émollient », pas peu fier de l’avoir faufilé, y en a, c’est « MACRON DÉMIFION », moi, c’est « émollient », comme quoi, rien. Pas d’intensité lisse, ici ; mais pas non plus de borne rythmique que la pulsation intérieure ne peut renverser, même avec les reprises. Trudelies Leonhardt excelle à rendre les simili-aléas de la pensée et des modulations en rendant au silence sa part et à la respiration son importance. Ses attaques ne sont pas des caresses ; ses fortissimi ne dépareraient pas dans l’arsenal d’une BAC. Cette puissance a aussi une volonté diégétique : une sonate à l’ancienne est constituée de trois mouvements distincts et très caractérisés. Partant, pas question d’interpréter un Allegro électrique comme l’on interprètera l’Adagio molto qui suit. Oh, celui-ci ne dédaigne pas l’explosivité sous prétexte qu’il est plus lent ; mais la pyrotechnie se complémente, et pourquoi pas, d’une délicatesse que les variétés rythmiques (12 puis 8) permettent à l’interprète d’arabesquer, je tente, avec une finesse qui n’est jamais faiblesse – et là, j’arrête les formules plouf, presque promis. Trudelies Leonhard se plaît à surligner les lignes de faille, les fractures, les zébrures de la composition, celles que moult autres interprètes cachent parfois sous le tapis de la consonance. La sonorité multiple de son instrument contribue à la cohérence de ce projet secouant. On est d’autant plus curieux de découvrir à quelle sauce elle va suçoter le Prestissimo du Finale, reprises comprises. En effet, ce mouvement mystérieux synthétise cette double pulsion de délicatesse et de brisure de la ligne mélodique. L’écriture, tendue vers le ressassement obsessionnel de la première séquence, est sans cesse brisée par deux autres thèmes contrariants. Trudelies Leonhardt, à l’aise dans ce territoire tourbillonnant, n’hésite pas à jouer du ralentissement et de l’accélération pour laisser tout son mystère à la fin suspendue de la sonate.

Second interlude, la « Pièce pour piano en Si bémol » (WoO 60) s’annonce Animato ma non troppo. En 1’08, l’interprète parvient à esquisser les trois atmosphères suggérées par le compositeur : fermeté tonique, hésitation en balancier et, au centre, bref équilibre de la douceur. La respiration dégainée par l’artiste est bienvenue et nullement traitée par-dessus la cuisse, euphémisme. Ni par-dessous, d’ailleurs, pour ce que cela peut vouloir dire. En clair, ça sonne.

Gros morceau à venir avec la Douzième sonate en La bémol, que décapsule un Andante con variazoni, pris sans précipitation. La première phrase permet de goûter différents registres du pianoforte historique. C’est la tonicité que la deuxième variation met en avant via accords et octaves. Trudelies Leonhardt rend ces caractéristiques avec la légèreté et la non-mièvrerie requise. L’illustrent des variations d’intensité et d’intention fort séduisantes. La variation centrale propose un éclairage singulier puisqu’elle ose le mode mineur : son la bémol mineur (sept bémols, ben voyons) est judicieusement rendu dans toute l’attractivité de l’ombre funéraire qui enveloppe et fascine l’ouïe voyeuriste. Perlée et délicate, la quatrième variation n’en est pas moins jouée avec un goût certain pour la percussion qui l’écarte de toute jolitude ennuyeuse. La cinquième variation, où un trio succède à un duo, trahit la sensibilité de l’interprète souvent masquée derrière un paravent de puissance séduisante. À défaut de variation ébouriffante, le compositeur propose, après ces paraphrases thématiques, un scherzo à jouer Allegro molto. La pianiste s’en délecte. Son toucher est précis, clair et contrasté pour rendre, d’une part, les différences en dépit des répétitions et, d’autre part, la dynamique des contretemps. Le trio fait savourer sa maîtrise de la pédale. Par ce truchement – « truchement » et « émollient » dans une même notule, sérieux, je ne me gausse pas du monde –, le son est riche ; et le balancement, net, se détache harmonieusement d’un scherzo où la puissance des croches, notamment dans les basses, tient lieu de résonance.

La « Marche funèbre sur la mort d’un héros » revient au la bémol mineur. Trudelies Leonhardt le prend avec une retenue tout sauf mélodramatique que le sens de la respiration fait vibrer avec une sûreté de goût particulièrement plaisante. L’emportement inversé des triples croches en majeur n’en résonne qu’avec plus de force en dépit des reprises – obligées, hélas. Le retour du thème initial conclut le mouvement. Ici, l’interprète, ne fait pas la maligne : elle rend la musique, sans dilater inutilement la mesure ni saccager ce moment solennel par une irrégularité qui, pour piquante qu’elle eût paru dans une œuvre de jeunesse, eût ici semblé aussi appropriée que, disons, une crotte sur un tapis ou un ch’veau gras dans un thé. L’Allegro final va-t-il secouer cet apaisement soyeux ? Point : Trudelies Leonhardt rend avec sérieux les échos des deux mains. Tout cela vous a un air de réconciliation de bon aloi. Le passage en do mineur tente bien, orageux, de gâcher l’ambiance. C’est trop tard. L’interprète démontre ainsi son souci de rendre la lettre autant que l’esprit – sans résister au plaisir de laisser durer une note plus longtemps qu’exigé, histoire de rappeler que ce n’est pas un pianoforte mécanique qui joue (voir, par exemple piste 12, main gauche, 2,26, main droite, 2’30).

Un petit postlude attend les gourmands : la « Pièce en si mineur » (WoO 61). Gorgée de répétitions, elle exige de l’exécutante une maîtrise de l’instrument indispensable pour nuancer cette composition oxymorique, à la fois brève et à rallonge (reprises, passage en majeur avec reprises et da capo). Pourtant, Trudelies Leonhardt parvient à lui donner un sens grâce à un remarquable decrescendo lors du da capo, et un avant-dernier silence qui suspend le temps.

En conclusion, voici un disque où s’exprime une personnalité résolue mais respectueuse du texte, qui pourrait bien réconcilier les mélomanes sceptiques quant au pianoforte avec une musique qui, pour n’être pas toujours, en soi, passionnante, démontre qu’elle est captivante dès lors qu’une musicienne sans complexe l’affronte avec ses convictions et ses audaces.

Laissez-moi dormir…

… quand je suis en papillote. C’est pourtant pas difficile : laissez- moi dormir ! Et, peut-être, je danserai pour vous, mesdames.

Julie Fuchs, Abbaye de Royaumont, 30 novembre 2018

L’avantage d’être convié à des événements chic et choc comme Les entretiens de Royaumont, c’est par exemple de zoner le soir autour de l’abbaye – avouons que cela a quelque peu ce que les architectes animaliers appellent « de la gueule ».

Mais l’autre avantage, c’est aussi d’être invité à assister à un concert de la soprano Julie Fuchs, feat. Karolos Zouganelis au Fazioli, le tout dans un lieu qui est à your average grange ce que la reine Elisabeth est à l’ancêtre de base. Du coup, notre critique est forcément biaisée : dans une atmosphère si spéciale, nous voulons retenir le meilleur de cette heure de musique.

(En revanche, comme nous aimons bien les plans biscornus, celui-ci aura six branches. Et pourquoi pas, nom d’un p’tit cochon tout rond ? En sus du contexte exceptionnel, nous avons synthétisé six raisons de nous réjouir d’assister à ce récital, donc les voici, na.)

Premièrement, séduit l’audace qui conduit à mêler les répertoires, réunissant ainsi des mélodies délicates (Hahn, Debussy, Poulenc), de grands hits du répertoire puccinien (« Quando me vo’ », « O moi bambino caro ») et la musique d’opérette ou de musical, poussant la chanteuse à passer sans frémir du français à l’italien avant de fricoter avec l’anglais d’outre-Atlantique.

Deuxièmement, c’est lié, on applaudit le choix judicieux de ces pièces variées, présentées avec cœur pour un public mêlé à défaut de se prétendre en tout point mélomane.

Troisièmement, emballe un sens de l’incarnation qui fait fi des p’tites sautes de texte et défie les aléas d’aigus parfois plus ou moins précis ou d’un vibrato à la générosité çà ou là surprenante – jugera, sentencieux, tel snob que nous sommes quand ça nous chante, ha ha.

Quatrièmement, saisissent un charisme magnétique et une spontanéité travaillée qui irradient et unifient les répertoires abordés en donnant son plein sens au récital où, avec peu d’effets, la vedette doit entraîner l’auditoire dans ses mondes.

Cinquièmement, convainc un souci d’intégrer dans la musique Karolos Zouganelis, pianiste délicat, qui rend bien à la cantatrice ses attentions par une complicité artistique jamais surjouée.

Sixièmement, happe un désir de rendre à chaque musique sa spécificité : le temps hors-temps des mélodies, le drame à fleur de peau des golden hits de l’opéra vériste (ou presque assimilé), et la facétie coquine des chansons qu’elle restitue avec un talent fou. Si l’artiste lit ces lignes, sans doute rugira-t-elle derechef ; bien qu’elle ait eu souci, comme dans l’album, Yes!, de ne pas s’en tenir à l’opérette, c’est pourtant dans ce répertoire qu’elle nous séduit le plus en associant la maîtrise vocale de l’artiste lyrique qui-n’a-pas-besoin-d’en-faire-des-caisses à la gouaille d’une Marie-Paule Belle que l’on retrouve dans « Yes » de Maurice Yvain, Pierre Soulaine et René Pujol, ou dans « J’ai deux amants », le standard d’André Messager et Sacha Guitry.

Bref, joyeuse fut cette escapade à Royaumont, sous l’égide de Jérôme Chartier, à l’instar de l’heure en compagnie d’un pianiste remarquable et de la charmante soprano-maman française la plus célèbre du plateau hexagonal… qui annonce, avis aux impatients, un nouveau disque et une tournée pour 2019.

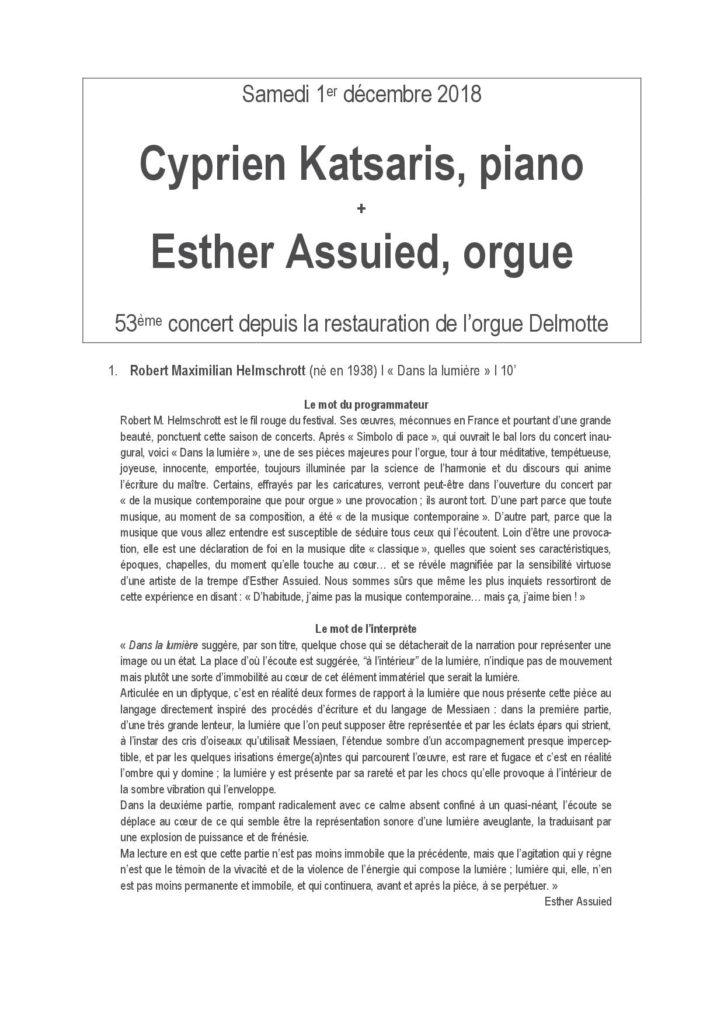

Saint-André de l’Europe, 1er décembre 2018

Dire que l’on attendait ce moment serait un euphémisme. Pourtant, ce n’est pas un aboutissement. Juste un special day, mais quel special day! Grâce à la gentillesse du maestro Cyprien Katsaris, à l’enthousiasme de la virevoltante Esther Assuied et à la bienveillance de l’Association des amis de l’orgue de Saint-André emmenée par Odile Rocher, nous avons pu manigancer un concert orgue et piano. De loin, ça ne paraît rien ; de près, pour une première, c’est un travail hénaurme, avec double retour vidéo, « simple » retour son, négociations de répétition spécifiques, organisation complexe pour intégrer le piano, et bien sûr gestion des aléas tantôt humains (multiples concerts des artistes), religieux (sensibilités autochtones) ou politiques (mouvement des gilets jaunes).

Tout le côté glamour ou presque, nous l’avons montré lors du montage ou de l’avant-dernière répétition. Il est donc temps de se faufiler backstage avec le joyeux foutoir qui précédait le concert. Le plus important : qu’Esther ait une banane une demi-heure avant le concert (c’est l’école Christophe Mantoux), ce qui ne l’empêche pas de croquer la pomme ; et que Cyprien, malgré le stress de sa venue, ait le temps de se poser pour siroter quelques gorgées de jus de cerise bio.

Certes, les blocages du métro par des autorités frileuses ont conduit de nombreux spectateurs à renoncer à leur venue ; mais la chaleur des applaudissements, l’émotion des spectateurs devant l’union formidable de deux instruments et instrumentistes d’exception, l’amabilité de l’assistance malgré la farce de L’Officiel, qui aurait annoncé un concert gratuit, et en dépit de notre retard dû aux perturbations jaunes, tout cela poussa Cyprien Katsaris, en grande forme, à proposer un nouveau concert d’une quinzaine de minutes aux derniers spectateurs hésitant à quitter l’église, autour de pièces de Forqueray. Comme ça, au milieu de nous.

Oui, on attendait ce moment, partagé avec cathos, athées, anticléricaux, juifs, scientologues, NSP (ne se prononcent pas) et sans doute autres ; subséquemment, comme dirait le philosophe à la tête d’Indochine, ce fut un putain de moment. Merci à tous, et rendez-vous le 15 décembre pour un autre événement – le premier concert dans la capitale de Pauline Chabert depuis la parution de son disque flattant les noëls de Balbastre !

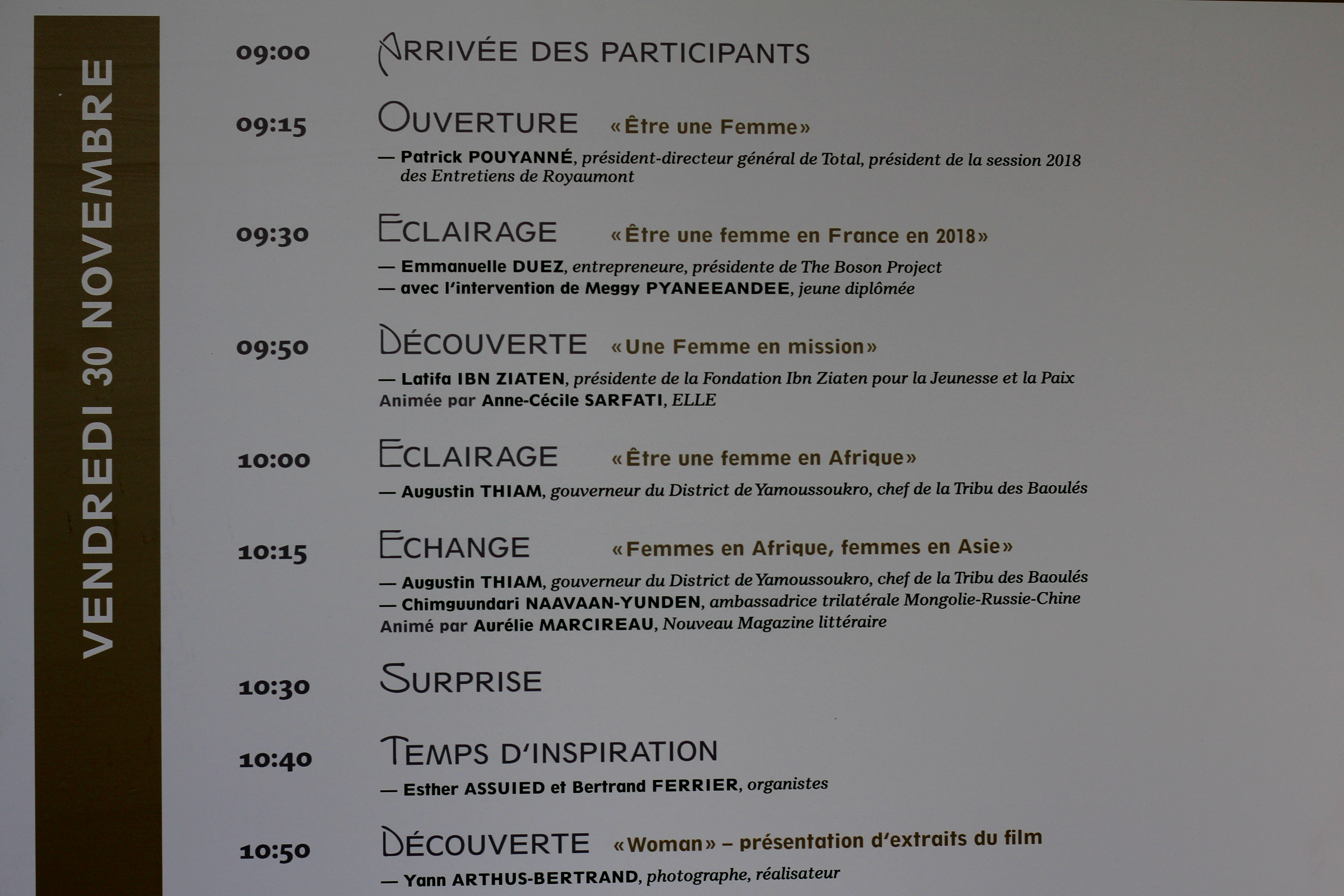

L’intermède de l’abbaye

Plutôt qu’une expérience client, hashtag préféré des refourgueurs de fèces, le 30 novembre était le jour de l’expérience fournisseur. Avec Esther Assuied, nous étions embarqués pour « inspirer » les centaines de participants aux Entretiens de Royaumont grâce à « cinq à six minutes » d’orgue à quatre mains. Ce pour quoi il convient de se munir d’un badge dans une pièce qui évoquera pour partie la bibliothèque de Sven aux lecteurs d’Immemoria.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

L’important était de se repérer parmi les vedettes invitées presque comme toi. Pour jouer juste après qu’Édith Cresson a été interviouvée, il faut bien avoir été mêlé alphabétiquement à des vedettes. Ça donne une touch de crédibilité. Enfin, la plus belle crédibilité envisageable – à l’impossible, nul n’est tenu.

Épuisés par l’imposture de Bertrand Ferrier, dehors, les arbres abandonnent toute raison et se jettent à l’eau sans que j’aie besoin de les toucher. Je les trouve un peu emphatiques, mais bon. Tant pis pour eux.

Quant à moi, j’ai un tout p’tit peu de travail sur la planche. Ben oui, je ne suis pas là que pour faire de zoulis photogrammes. Enfin, je crois pas. Mais, attention, je peux me tromper. Pas systématiquement, hélas – ça m’aurait donné un style, peut-être.

En réalité, je ne suis pas venu seul pour inspirer. Outre Esther Assuied, dont chacun sait dans quelle estime, comme moult, je tiens son talent, j’avais réquisitionné mesdames les orgues du coin, entrevues tantôt grâce à Valérie Capliez et sa fidèle acolyte. De quoi faire pour feindre la compétence.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

Six minutes plus tard, tout était accompli. C’était chouette. Il était temps de cingler vers Saint-André de l’Europe pour préparer la répétition du concert orgue et piano… avant de revenir à l’abbaye le soir même afin, notamment d’applaudir Julie Fuchs. À suivre, donc.

Cyprien Katsaris meets Esther Assuied

On y est.

Vendredi, c’était l’avant-dernière répétition. Pour les zicoss comme pour le so-called technicien.

Histoire que chacun s’aperçoive des yeux et des oreilles dans l’intimité de l’église.

Donc, juste une avant-dernière mise au point.

Avec ce côté Polnareff – pianiste qui étudia au CNSMDP itou – de Cyprien Katsaris, reconnaissable à la partie touffistique de sa têtalité, ainsi qu’à ses lunettes.

Bref, ce samedi a, paradoxalement, commencé par le dernier accord.

Avant la dernière répétition, il est temps de mettre un point final au programme avant d’attendre le public – inch’Allalalalalah vous – dès 19 h 30. Ouverture des portes à 19 h 45. Vivement que.

En route pour l’abbaye

Des hasards, des figures. Des figures, des hasards.

Sans noir désir, te voilà invité à ploum-ploumer « à deux organistes » sur le singulier Cavaillé-Coll de l’abbaye de Royaumont, en compagnie de la grrrrande « jeune talent » Esther Assuied. Après un premier défrichage in situ, today is the day. Jérôme Chartier, el’ patron comme qu’on l’appelle de par nous autres, nous a fixé un objectif : « Inspirer ceux qui vous entendront. » On a le matos, mais toi, public, t’es là ou bien ? J’entends rien ! T’ES LÀ, PUTAIN DE PUBLIC ?

(Oups, on m’avait pourtant dit que c’étaient des gens hyperclasse, eux. Je crois que j’ai trop mis le fire.)

Premier contact de l’espace

Soit, d’une part, une jeune claviériste de l’autre monde. Genre écorchée vive incapable de surjouer mais surdouée qui bosse comme une tarée, réputée ingérable alors que superpro et plus rigoureuse que n’importe quel rigoureux, enfin musicienne capable d’illuminer la moindre partition quand elle tombe en amour avec elle (ou qu’elle doit se la taper). Soit, d’autre part, une star du piano qui accepte de se produire à l’occasion de la troisième édition du festival Komm, Bach!. Sentons, je vous prie, le groove qui se met à battre le funky beat or somethin’.

Le plus important est que nous n’affichons pas de jeunes talents au fronton du festival juste pour faire mimi tout plein. Nous les balançons plein écran. Sans pitié. Beaucoup plus grands que les supposées vedettes du moment. Magie de Hollywood made in Paris.

Car, oui, à Saint-André, nous accueillons des vedettes. Pas en les suppliant. Pas en leur donnant l’occasion d’une super couverture médiatique pour faire pleurer Michel Drucker. Juste en discutant avec elles au hasard d’une formule qui se prenait pour de l’humour. Et elles ne viennent pas faire leur vedette. Elles viennent faire the truc qui fucking compte : du son, du feeling et de la zizik.

Après, c’est vrai, tu invites pas la star pour qu’elle dédicace des ballons à des gamins avant de se barrer en limousine puis en jet payé par son club. Faut qu’elles bossent. Hé, ça n’empêche pas de profiter de leurs anecdotes et d’être leur porte-voix et de faire des photos, j’ai pô dit ça. Mais on est déjà dans un autre concept. Pas mieux, pas pire, mein Herr. Mais pas pire, that’s a fact.

Les chaises, des Notre Père en moult langues européennes, l’autel, des fleurs, la Vierge, un piano, pas de raton laveur mais Cyprien Katsaris. Photo : Bertrand Ferrier.

Par le fait même du conséquemment, voici l’essentiel : espérer que les deux hurluberlus, histrions et, je n’ai pas peur de le stipuler avec spécificité, zozos, convoqués pour le concert de ce samedi, se connectent sur la même vibe. Nan, en musicien, on naît d’accord : pas espérer. Juste voir ce que. T’y peux rien, après tout.

Le respect de l’une – peut-être pour les audaces, les improbabilités, la personnalité anticonformiste, la bonhommie faussement tranquille autant que pour les doigts, le palmarès et le vécu – et l’honnêteté de l’autre reconnaissant le talent de la p’tite garçonne, lui faisant toute confiance musicale et n’hésitant jamais à parler vrai, ont fait que l’espoir, comme d’habitude, était vain : en répète comme dans la vie, le bon feeling suffit, no matter why.

OK, le bon feeling et le boulot. Bref, en scluzzzivité, un extrait de la répétition dont le meilleur est autant pendant qu’à la fin. Si tu trouves pas l’hyperlien à suivre wow malgré l’enregistreur de mârde, surtout pour un premier essai, vas-tu donc bien te faire lanlère. Si tu veux voir dans quel camp tu es, teste, c’est ici. Et si ça te frétille, bienvenue samedi, on t’attend, et on feint pas, les milliers de commensaux Komm, Bach! savent que l’on n’est pas sympa pour le chiffre d’affaires : on est juste heureux de partager de la musique jouée par des extraterrestres.

Ensemble 4.1, Institut Goethe, 27 novembre 2018

C’est l’histoire de petits presque-jeunes allemands qui galèrent pour conquérir l’Hexagone. Ils s’appellent quasi énigmatiquement les 4.1, pour quatre musiciens à vent et un pianiste. Ils donnaient leur premier concert hexagonal ce 27 novembre à l’Institut Goethe, en costume et baskets. Nous y folâtrâmes.

Trois pièces au programme. La première est le Quintette en Mi bémol de Ludwig van B. Dans l’acoustique sèche de l’auditorium, la précision millimétrée des musiciens happe d’emblée l’auditeur. Pourtant, pour la petite histoire, Sebastian Schindler, le corniste, est sur la liste du quintette depuis quelques jours seulement et la révélation de la « grave maladie » développée par le titulaire tutélaire. Les tensions bien menées, les accents en commun, la synchronisation sévère n’en animent pas moins le Grave puis l’Allegro ma non troppo liminaire, qui pèse à lui seul la moitié de la composition (partant, un quart d’heure). L’Andante cantabile permet d’apprécier un piano cristallin en dépit des spécificités du Blüthner local. Cela indique d’une part que l’Institut a bien pris en compte les difficultés de justesse soulignées tantôt et explicables par un changement de température non anticipé ; d’autre part, cela indique la maîtrise technique de Thomas Hoppe, accompagnateur de Tabea Zimmermannn, Itzak Perlman ou Joshua Bell – même si affirmer qu’il « est considéré comme l’un des meilleurs pianistes de sa génération » peut, sur le seul fondement du « est considéré », prêter à sourire. On note le souci qu’a le quintette de restituer le texte musical : comme le grave était grave, l’allegro allègre mais pas trop, l’andante chante comme le stipule le titre du mouvement. Le Rondo « allegretto ma non troppo » permettra derechef d’apprécier le travail d’ensemble qui éclaire avec art les différentes astuces utilisées par LVB pour que sa partoche vibre : soli, ensembles, unissons, accents, variations d’intensité, etc.

Après cette première demi-heure, advient le Jerusalem Mix du compositeur « israélo-américain » Avner Dorman. Pièce iconique de 4.1, cette proposition en six mouvements vise, selon l’exposé en français de Jörg Schneider, à illustrer des éclats de vie dans la capitale israélienne. Sur cette base narrative, se déploie une musique néotonale très accessible – dira-t-on : très américaine ? – ce qui n’est pas, alléluia, péjoratif. On y retrouve du swing de bon aloi pour branler du chef, de la variété de climats pour ne se point ennuyer, de la musique descriptive pour coller aux titres à programme (« Mur des lamentations », « Marche nuptiale », « Explosion », « Appel à la prière islamique »…) un soupçon de modernité très tempérée (cordes du piano frappées ou percutées façon cymbalum, souffle sans son pour décrire la vie après le blast), des diversités d’usage de l’ensemble (piano, puis rajout de clarinette et basson, puis développement vers le tutti, etc.). Tout cela est aussi savamment écrit qu’exécuté avec esprit, même si un esprit snob pointerait la sagesse très corsetée du propos, cependant que l’auditeur curieux se réjouirait d’une musique où le savoir-écrire ne s’envase pas dans des dissonances ennuyeuses ni ne se noie dans de pseudo-audaces surannées.

Une brève pause plus tard, demi-heure de musique attend les interprètes à travers le Quintette en Si bémol de Walter Gieseking – une interprétation indicative est disponible sur YouTube, une esquisse de partition est feuilletable ici. La pièce tripolaire s’appuie en première intention sur un Allegro moderato (10′). Comme le laissait prévoir le début du concert, les deux mots sont respectés à la lettre : c’est allègre et c’est modéré. Non que la virtuosité inquiète ces lauréats de concours internationaux, mais bien qu’ils privilégient la musique sur l’esbroufe et la démonstration technique extravertie. Il en faut, néanmoins, de la technique, pour tenir le souffle, pour jouer ensemble, pour se recaler l’air de rien quand de minidécrochages rappellent le plaisir du risque live, pour faire musiquer des guirlandes de notes quand on pianote la partition écrite par un pianiste, bref, pour donner sens à un quintette écrit avec science et bon goût, mais sans les extravagances qui permettent aux bons interprètes de passer pour des génies ébouriffants. Ici, le piano peut se poser, attendre l’éveil susciter par le cor, accueillir ses invités, se détendre, laisser les vents conciliabuler en bavardant puis soutenir des unissons, et ainsi de suite. Cette absence de heurts, cette phobie du show-off vibrent itou dans l’Andante (9′) qui suit. Au bloc piano-cor qui ouvre les débats succède l’apport des instruments exclus. Le discours redistribue peu à peu les cartes sans s’écarter, pfff, du plaisir des unissons. 4.1 habite la composition et l’habille de tensions qu’il veille à restituer de façon fort convaincante. Le Vivace molto scherzando (10′) conclusif sollicite le cor pour sonner le réveil dans ce mouvement clairement dessiné sur une forme ABA. Symbole de l’entente entre les artistes, une minichorégraphie salue le retour du thème festif dont la célérité syncopée sied à ravir aux instrumentistes du soir.

En conclusion, même si l’on aurait peut-être apprécié d’entendre aussi 4.1 dans une composition leur donnant l’occasion d’exprimer avec plus de spontanéité les joyeux petits pétillements qui les secouent à l’évidence, l’association entre des timbres singuliers et une envie commune de donner force et profondeur aux notes donc à l’esprit des œuvres retient et flatte l’attention de l’auditeur. Au long du concert, ces artistes souriants (et certes pas que pendant la Bagatelle offerte en bis), concentrés, musiciens au moins autant que techniciens, séduisent et laissent espérer une plus large exposition du quintette dans l’Hexagone et pas que. Pour les amateurs de la série Classique en suites, signalons que le prochain concert mettra au piano Gaspard Dehaene pour un programme Schubert, Liszt et Bruneau-Boulmier. Rendez-vous avenue d’Iéna le 22 janvier !