Le jour le plus ouf est la nuit

François-Xavier Grandjean. Photo : Bertrand Ferrier.

Pour la Nuit blanche, le festival Komm, Bach! propulse quatre heures de concert, à travers trois récitals radicalement contrastés. Pour mise en bouche, une expérience collaborative tutti frutti…

… pour plat de résistance, le best of orgue par François-Xavier Grandjean, the organiste of Namur…

… et en dessert, l’exploration de la Nuit : un duo orgue et lumières, avec une création en direct de Guillaume Vatan.

Bon appétit à tous !

Le décor idéal…

… pour chantonner en substance(s), micro en main : « Jusque-là, vous avez brillamment parlé de la culture vue du côté de ceux qui perçoivent des dizaines de millions d’euros de subvention. En tant que porte-parole mandaté par la CGT, je voulais poser une question sur le contraire, notamment à vous, monsieur qui, caché derrière votre Mac, proposez d’ouvrir la culture aux gens financièrement défavorisés et vous, monsieur, qui espérez élargir votre public tout en vous réjouissant que, lors de votre étude préalable, la discussion n’ait réuni que des gens qui se connaissaient. » Bien.

L’Afrique, c’est chic

– Vous êtes organiste, vous jouez avec des Africains…

– Ah bon ?

– Vous ne jouez pas avec des Africains ?

– Ma foi, ça m’arrive, mais je ne me caractériserais pas d’emblée comme « l’organiste qui »…

– Peu importe, vous allez adorer les disques que nous avons rapportés d’Afrique, quand nous y travaillions avec mon mari, il y a longtemps !

– Euh, je…

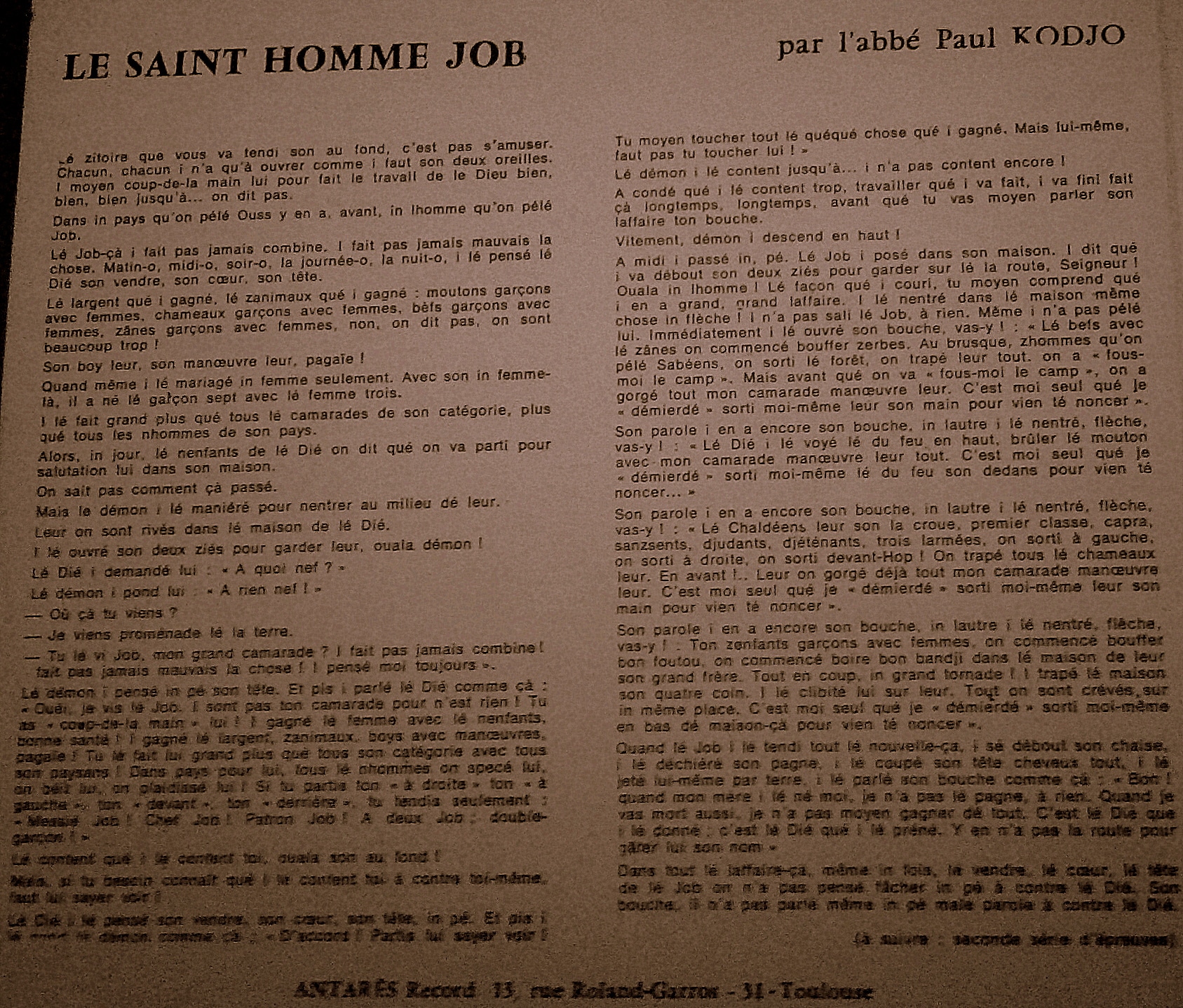

– Venez après la messe, nous écouterons l’abbé Paul Kodjo, Francis Bebey, Archangelo Demoneko, les premiers disques de Manu Dibango (nous connaissions très bien sa femme, celle qui tenait un bar pas très loin de chez nous) et les raretés de ce pauvre Franklin Boukaka.

– En fait, il appert que je suis un peu press…

Le griot ivoirien de la Bible… et l’éternel débat du « petit nègre » : insulte aux autochtones, danger pour le français académique ou appropriation joyeuse d’une langue mondialisée ?

– Nous prendrons l’apéritif.

– Ah, c’est différent.

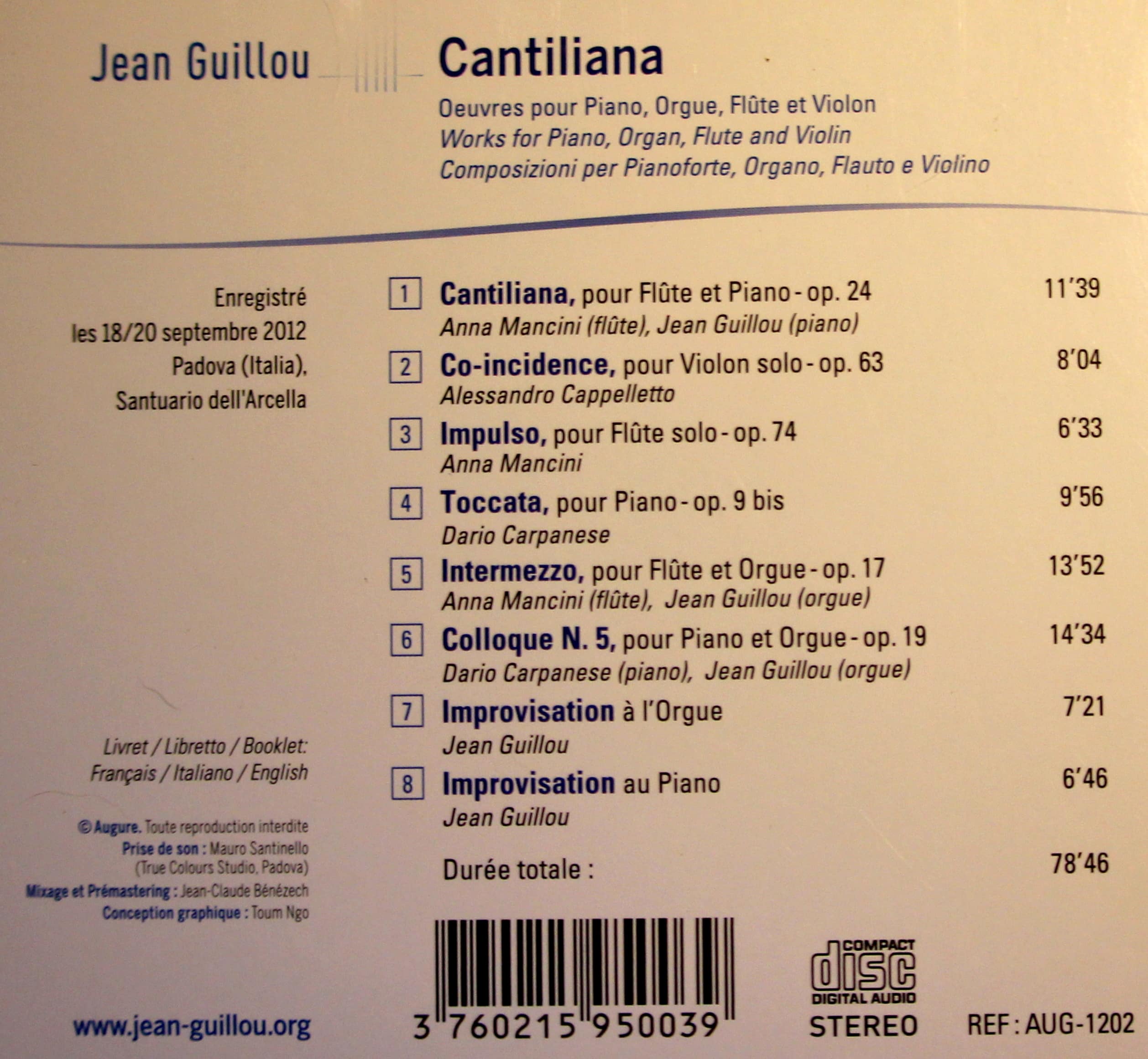

Jean Guillou, « Œuvres pour piano, orgue, flûte et violon », Augure

On le sait peut-être, si Gottschalk est l’un des rois de la mélodie accrocheuse, Jean Guillou est un maître en narration musicale. Il le démontre dans ce neuvième épisode de notre saga guilloutique, via Cantiliana, un disque enregistré pour Augure en septembre 2012 au Santuario dell’Arcella de Padoue, qui rassemble trois types d’œuvres : de la musique de chambre, des pièces pour orgue-et-pas-que et des improvisations.

1.

La musique de chambre

Cantiliana pour flûte et piano (1972, 12’) explore les charmes de la résonance. Dans une acoustique très réverbérée et avec une prise de son au plus près des artistes (on croit entendre les craquements du fauteuil du pianiste), les musiciens établissent des instances de dialogue variées : unissons, réponses, échos d’intervalles, duos synchronisés ou déliés, effets d’attente contant fleurette au silence entre deux traits… La pièce s’articule autour d’une narration qui privilégie la lisibilité sur la pure virtuosité, ce qui remet le son au cœur de la musique et permet à Anna Mancini, la flûtiste, de parcourir le spectre des nuances. Alors que le piano, très métallique, n’est sans doute pas le plus bel instrument que nous ayons écouté, le compositeur-pianiste en tire le meilleur grâce à la clarté de ses accents et de son détaché, précieux dans cette pièce sur la résonance. La maîtrise de la pédale de sustain est remarquable et s’accorde aux volutes tour à tour filées, ciselées, poinçonnées, festonnantes ou filantes qu’expulse la flûtiste avec une apparence de liberté réjouissante. Sur son dernier tiers, la pièce finit par se démener, via le piano qui fulmine des accords répétés ; puis le jeu d’écho entre les musiciens reprend, serti dans la profondeur des résonances et le rythme faussement dégingandé des notes détachées du piano auxquelles répondent les graves d’Anna Mancini. Les imitations se succèdent, marquées par les pêches du piano, entre ultragrave et suraigu. La pièce prend son temps pour s’achever sur une suspension profonde, idéale pour les circonstances acoustiques de l’enregistrement.

Co-incidence pour violon solo (2001, 8’) s’amuse des impossibles. Impossible technique : Jean Guillou exige de désaccorder la corde grave pour gagner une tierce dans les abysses d’ordinaire pédiluviques du violon. Impossible structurel : en laissant place aux silences, aux longues tenues et aux respirations, le compositeur offre à son exécutant l’occasion de composer avec la très longue réverbération de l’église de Padoue où l’enregistrement est effectué. Quelques pizzicati tentent de fissurer la sérénité de la mélopée, précipitant une cavalcade in fine très brève. Des doubles cordes esquissent une synthèse des embardées qui ont balayé la palette sonore disponible. Cette volonté de conciliation hegélienne se révèle vaine, et non « se révène vèle », ça n’aurait aucun sens. Le prouve, en quelque sorte, le retour du motif initial, au tiers du récit. Il assure la continuité d’un discours associant la clarté des récurrences aux glissades dégingandées, l’ampleur des graves aux violences des suraigus, la richesse des harmoniques à la colère provisoire des accords répétés finaux avalés par trois derniers coups de butoir. L’interprétation d’Alessandro Cappeletto tâche de rendre raison de la partition en ne masquant aucun plein ni délié, et en exposant fièrement les différentes couleurs sonores de son instrument, de l’attaque franche à la naissance progressive du son, du geste sûr à la suspension interrogative, du ton posé à la frénésie où les sons s’interpolent. Ainsi portée, la relative brièveté de la pièce et l’utilisation de « refrains » contribuent à l’intérêt de l’écoute.

Impulso pour flûte solo (2009, 6’) s’ouvre sur une double interrogation : motif brisé et instabilité du thème. De brèves séquences se succèdent, tuilées par la résonance de l’église – cette fois peut-être trop importante pour être idéale. L’éventail de sonorités propre à cet instrument est convoqué : traits, roulements, percussions, sons filés et dénaturés, souffle épuisé (4’19) sont concaténés en 270 secondes. Ironiquement, l’intertexte de Syrinx, plus centré sur le souffle, semble se faufiler çà pour interroger les brisures zébrant le discours là fragmenté. Or, l’autorité du détaché dynamise l’exécution en accumulant des pointillés dont les découpes effilées témoignent de l’impossibilité d’unir le propos, dans ses jaillissements comme dans ses ressassements – ce que les cris finaux semblent exprimer avant que trois notes ne concluent la pièce sur un désarroi très ferme, manifestant comme l’envie de passer à autre chose.

En l’espèce, l’autre chose est la Toccata « pour piano » (1970, 10’) confiée aux doigts de Dario Carpanese. Sans oublier de profiter de la résonance, l’artiste s’empare avec autorité du thème percussif et têtu qui ouvre le bal. Avec maîtrise, il fait sonner les échos de la séquence de six notes qui tantôt surplombe le récit, tantôt le sous-tend, tantôt s’immisce au milieu des accords qui le rythment. L’œuvre associe, juxtapose et délite trois logiques : traits ; motifs reconnaissables scintillant dans le grave, le médium et l’aigu ; accords rythmiques. Son intérêt est de mêler les fonctions et natures des différents éléments, faisant d’un « accompagnement » une ligne soliste… et réciproquement. Le dernier tiers de la pièce avance en mêlant accents presque jazzy, supérieurement rendus par un pianiste toujours très clair, et rêve d’un équilibre impossible que les octaves tâchent d’esquisser avant que la fureur de ce martèlement sans fin ne confie le motif récurrent de quatre notes à la toute-puissance du clavier. Las, même cette issue est illusion : un motif s’échappe à nouveau du tonnerre, qu’une ponctuation énergique suicidera dans les graves. La qualité du jeu rend avec talent l’intérêt de cette autotranscription ; ainsi, l’on en peut apprécier la finesse clinique du discours, la richesse des événements et le travail sur les timbres multiples que Dario Carpanese registre avec ses petits marteaux.

2.

Les œuvres pour orgue-et-pas-que

Intermezzo pour flûte et orgue (1969, 14’) semble hésiter. Il faut attendre deux bonnes minutes pour que l’orgue, dont la composition n’est pas indiquée, s’extirpe de son ronronnement, entamant un dialogue pointilliste avec la flûte. Un système d’écho imitatif s’organise alors entre les deux interlocuteurs. Chacun s’emporte sans parvenir à emporter la conviction de l’autre. Un orgue tremblant écoute la flûte poser des notes régulières sans que, en substance, ne bascule l’opposition. De fait, le dialogue imitatif reprend de plus belle après cet intermède en abyme puisqu’il s’agit d’un intermède dans l’intermezzo, eh oui. Timides sont les menaces de l’orgue, qui finit par dégainer son plein jeu. La flûte rétorque par un solo aux sons détimbrés et sans réponse. L’orgue revient sur un processus de dialogue qui peine à apaiser les ondulations sporadiques de la flûte. Le désaccord prend son temps, ce qui suscite un commentaire moqueur du cromorne, tandis qu’un petit plein jeu marque à son tour son irritation. La flûte n’en a cure. La tension monte dans les soutes du navire. Comme pour faire diversion, l’orgue se donne l’illusion de contrôler l’imp(r)udente en l’enveloppant avec force tremblements, en la singeant avec ses propres flûtes et en lui imposant des grondements de soubasse. Lassée, la flûte tâche d’avoir le dernier mot ; en vain : de sourds accords de son adversaire décanteront le sort funeste d’une pièce plus contemplative et hésitante qu’exubérante.

Le Cinquième colloque pour piano et orgue (1969, 14’) met aux prises Dario Carpanese et Jean Guillou. Timidement, le piano pose une série de miniquestions à son partenaire. Manière de nasard essaye de reprendre l’initiative. En vain. C’est le piano qui, discrètement mène la danse à travers une série d’unissons non harmonisés. Un crescendo et un accelerando plus tard, le nasard revient, l’insolent. Le piano reprend, à deux voix, le thème qui s’esquisse. En dépit des accords répétés de l’orgue, l’instrument à cordes tâche de garder le lead ; mais nasard et plein jeu le mettent sur le grill. Le piano insiste et constitue avec l’orgue un duo de guinguette, échoïsant une supputée fin de bal. À son tour, Dario Carpanese répète ses accords en les perdant dans les échos de l’orgue. Soudain une frénésie le prend, qu’un trait solennel de cromorne tâche de ramener à la raison. Intenable, le piano lâche des chapelets d’exclamations proches du juron. Un nouvel accès de swing secoue cette (ré)partition posée, bientôt interrompu par le thème et les accords répétés du piano. L’hésitation qui bride les musiciens se prolonge de façon spéculaire, les épisodes codifiés se succédant, à peine perturbés, semble-t-il, par une inquiétante tenue de pédale… qui se dissout à son tour quand l’orgue lâche une série de percutants accords auxquels le piano répond sans barguigner. Le dialogue s’envenime. Le piano est vénère, l’orgue pas impressionné. Les deux se mettent à fulminer, l’ire de l’un rejaillissant sur l’humeur de l’autre. La danse du début, avec ses notes échangées disjointes menace de frapper de nouveau. Par chance, en quelque sorte, un dialogue plus élaboré s’engage et débouche sur un nouvel accès de colère éparpillée. Ces deux-là sont inconciliables et ne peuvent finir leur colloque que sur une énième embrouille dont la résonance de l’orgue sortira, bien sûr, grand vainqueur de cet échange tendu et narratif en diable.

3.

Les improvisations

L’improvisation à l’orgue (7’) joue sur une double segmentation : celle d’un thème minimaliste et celle d’un son ultraspatialisé. Des giboulées de notes dialoguent avec des crachins d’accord ou de pédale rageuse. Peu à peu, une tension aboutit à ces brèves structures [explosions – traits de la main droite – détente du volume] que le musicien affectionne. Un cromorne tremblant pose des questions que les flûtes tâchent de dissoudre plus qu’elles n’essayent d’y répondre. Une puissante soubasse s’impose sous la tenue des accords, suscitant un nouveau crescendo furibond. Incomplet, il cyclonne des tourbillons (si, si) par lesquels anches puis pleins jeux essayent de se faufiler. Un forte tonique précède un piano perturbé, qu’un trille inégal, loin d’apaiser, finit d’éteindre, laissant le temps éponger les stigmates d’un orage que, déjà, la place où il était ignore. Ce système cardiaque, entre diastoles et systoles, crée une atmosphère vitaliste où événements et suspense captent l’attention de l’auditeur jusqu’à un prompt fade out mystérieux.

L’improvisation au piano (7’) s’ouvre sur des accords secs que prolongent des éclats de notes rappelant l’incipit du Colloque. Les doigts menacent de s’emballer dans un médium qui rappelle la qualité très relative du piano ou de sa préparation. L’improvisateur construit ainsi son système [accords répétés – notes régulières égrenées – emballement concis] en le promenant de droite à gauche sur le clavier, jusqu’à ce que la virulence digitale fracasse cette structure reconnaissable… qui renaît aussitôt, transformée puisque la main gauche veut, à son tour participer, provoquant des bisbilles plus fréquentes. Le grondement des graves suscite un nouvel épisode preste bientôt évaporé derrière une échappée dans les aigus, finalement incapable de retenir le flux et l’influx musicaux. Le grognement et le motif descendant qui l’accompagnent s’imposent derechef sur tout le spectre sonore ; mais cette énergie ne peut être indéfinie et semble donc devoir s’évanouir dans les gouttelettes de l’aigu. Illusion – c’est le grave qui réussira à imposer sa coda à un épisode où intrigue la capacité de l’improvisateur à user d’anaphores schématiques qu’il dégrade et réinvestit sous d’autres formes.

La conclusion

Faut-il le préciser ? Ce disque est absolument déconseillé, euphémisme, aux amateurs exclusifs de mélodies et de jolie musique bien ficelée. L’écriture de Jean Guillou, autant qu’un non-initié en puisse juger à l’écoute, travaille davantage le son comme un projet narratif dont l’auditeur est appelé à inventer le sens grâce, d’une part, aux indices qu’il fabrique avec le matériau en relief de l’œuvre (récurrences, différences d’intensité sonore, choix de sonorités…), et grâce, d’autre part, à l’énergie que décident d’apporter, sur chaque phrase ou sur chaque module, les interprètes. Les guilloutophiles ayant déjà, forcément, acquis ce florilège de Guillou par Guillou, pointons le fait qu’il pourra intéresser les curieux pour au moins un bon motif : il associe des œuvres à formation variable, assurant l’auditeur, par-delà le côté documentaire et historique de ces gravures, d’une vue panoramique sur les compositions d’une figure iconique contemporaine… et pas-que-pour-l’orgue – un certain Jean Guillou.

Léo Marillier et l’ensemble A-letheia, Salle Colonne, 1er octobre 2018

C’est un concert pour poser l’une des questions qui fâchent : quelle est la limite entre le bon et le très haut niveaux ? Sans doute est-ce un hasard – nous y en a pas croire au complot ni aux coïncidences – si nous avons passé la matinée à interroger le spécialiste français sur d’autres frontières que rien à voir y en a. Du coup, soyons moins ésotérique : salle Colonne, propulsé par Inventio, Léo Marillier et l’ensemble A-letheia, évoqué tantôt y compris à travers les réactions que notre recension a pu susciter dans son entourage immédiat, proposent ce premier jour d’octobre un programme double. D’une part, la sonate « à Kreutzer » du sieur van Beethoven, spécialité du violoniste, cette fois arrangée pour orchestre à cordes par Léo Marillier d’après la version pour quintette à cordes ; d’autre part, les « Métamorphoses » de Richard Strauss pour vingt-trois zozos à quatre cordes et archet (en fait, cinq quatuors et trois contrebasses). Plus original voire plus audacieux, ce serait sans doute tout meutche.

La première partie met en valeur la vedette du jour. Le jeu engagé de Léo Marillier dans cette version inédite de « la Kreutzer » séduit car il est soucieux d’entraîner les comparses dans la danse. De la sorte, il excite les énergies. La volonté d’accentuer les contretemps, la capacité de relancer les temps morts pour éviter le ralentendo, le plaisir de faire musique ensemble sourdent de la phalange et de son leader, qui distribue le regard à cour et à jardin. Quoi que nous ayons été vertement tancé après notre dernière notule sur ce musicien, nous ne renierons pas grand-chose à notre première impression : d’une part, le discours parle d’expérience collective, de partage et de non-chef, mais y a quand même un soliste, ce qui est plutôt heureux ; d’autre part, on apprécie pleinement le projet foufou de réunir une vingtaine de bons musiciens, de transposer THE sonate pour violon, mais reste une question : pourquoi ? Décaler une sonate piano – violon pour orchestre à cordes et soliste, c’est risquer les unissons approximatifs et élimer la puissance percussive d’un cortège de marteaux ou d’un quintette. On aurait aimé que le fomenteur, en un mot, prît la parole et nous donnât des explications que lui seul, musicologue frotté aux meilleures sources, possède. Se contenter de l’affirmation approximative, lue dans le programme, selon laquelle « les dix sonates pour piano et violon constituent la Bible de la musique d’ensemble avec violon » serait, on en conviendra inch’Allalalalah, un peu léger. En guise d’interlude et de bis, le jeune Léo offre un joli mouvement lent du concerto en C de Haydn, avant que les convives ne se précipitent sur le sympathique buffet de la mi-temps.

Principe d’organisation : une mi-temps de concert avec des boudoirs (mais pas que, soyons sérieux) ne peut être une mi-temps de concert ratée. Photo : Bertrand Ferrier.

En seconde partie, la formidable étude (et arnaque, puisque l’essentiel était composé avant la « commande ») dite « Métamorphoses » pour cordes de Richard Strauss. Soyons stipulatoire : c’est une pièce passionnante d’environ 27’, où un seul thème va, en substance, contaminer l’orchestre et vivifier les 1650 secondes au programme. On retrouve ici la capacité fédératrice de Léo Marillier, à même de rassembler autour de lui un orchestre à son écoute et à sa disposition, Axel Benedetti et Josquin Buvat en tête pour les alti et violoncelles. Expressifs ou intériorisés, les musiciens dispensent leur savoir-faire, leur énergie et leur envie de jouer ensemble sans faux-semblant. Le résultat, qui n’évite pas la difficulté des unissons et des tuilages propres à un orchestre provisoire, est tout à fait digne, d’autant qu’il signale la capacité d’une musique passionnante mais non sans exigence à passer outre les médiocrités culturelles d’un État plus enclin à richement payer cette cochonnerie dégueulasse de Kiddy Smile, de Neuilly comme son pseudo l’indique presque, et ses affidés qu’à financer la musique.

En somme, notre avis mêle le plaisir d’avoir assisté – gracieusement, il nous faut le stipuler avec reconnaissance – à une soirée de belle musique, jouée par, surtout, de jeunes musiciens, avec une audace – Strauss, quand même, c’est pas Jo le Clodo – et un accueil cordial que le pot de la mi-temps symbolise, ça, c’est le côté wow, à, c’est le côté moins wow que l’on est contraint de préciser, une certaine difficulté à encourager les curieux à risquer 25 €, prix unique de la place, pour assister aux prochaines dates de la série. De fait, c’est intéressant, oui, mais comment un concert de ce type, avec des répétitions forcément limitées, même après un concert de chauffe, pourrait-il être totalement ébouriffant ? Difficile, à tout le moinsss. On nous apprend que le concert du jour a été enregistré, peut-être dans l’optique d’être édité. Faute de patchs opportuns, on aurait tendance, inconscient que nous sommes, à suggérer qu’il ne le soit pas, même si son édition permettrait de souligner que, ben non, nous ne « médisons » pas par plaisir, nous racontons ce que nous avons, avec plaisir, ouï, aussi honnêtement que notre ignorance curieuse et gourmande (ou les inverses) nous en rend capable.

Les Huguenots, Opéra de Paris, 28 septembre 2018

C’est une révolution, Sire – ou, du moins, manière de résurrection : après plus de huit décennies d’absence, Les Huguenots retrouvent le chemin d’un Opéra qu’ils ont, dans diverses salles, fait résonner plus de 1111 fois par le passé. Nous étions à la première.

1.

L’histoire

Des cathos ultrafriqués, accueillis par le comte de Nevers (Florian Sempey), s’apprêtent à picoler et à chanter pour louer leurs nanas. Mais ils ont invité pour la première fois Raoul de Nangis (Yosep Kang), un prot’, accompagné de son valet Marcel (Nicolas Testé). Or, Raoul voit de guingois débarquer en catimini – guingois et catimini en une même phrase, ça n’a aucun sens mais c’est une première pour moi – Valentine de Saint-Bris (Ermonela Jaho), sa nouvelle amoureuse qu’il soupçonne dès lors d’être l’amante dudit Nevers. Il est, la tête de nœud, vert (acte I, 50’). Dans le parc de son château, et non dans une sorte de piscine d’intérieur où baguenaudent des nénettes nénés à l’air ou occupées à s’arroser par, tant est inventif le fantasme quand il se permet tout, petits arrosages interactifs, frottements contre un mur aquatique, jets d’eau crachés, mouillage grâce aux vasques, Marguerite (Lisette Oropesa), qui va épouser un prot’, veut faire épouser Valentine la catho à Raoul le prot’. Las, celui-ci, qui se taperait plutôt la future reine, refuse en reconnaissant la maîtresse de Nevers (acte II, 50’, entracte I).

- Juste avant. Photo : Bertrand Ferrier.

- Balcon de Bastille (aperçu) deux minutes avant le lever du rideau. Photo : Bertrand Ferrier.

Du coup, Valentine, qui était venue rompre avec Nevers, se remet avec son ex et l’épouse. Suite au scandale provoqué par son refus, Raoul doit duelliser avec Nevers. Les potes du comte décident de se rassembler pour dessouder le huguenot. Marguerite empêche le vil forfait, et Raoul, comprenant que Valentine était gentille, est dégoûté, mais un peu tard, d’avoir refusé de l’épouser (acte III, 50’, entracte II). Chez Valentine, le comte de Saint-Bris (Paul Gay) achève les préparatifs de la Saint-Barthélémy. Valentine veut protéger Raoul en l’empêchant de voler à la baston. Raoul hésite puis va quand même se chauffer (acte IV, 40’). Raoul prévient ses potes du danger qui fait plus que les guetter. Avec Marcel, en piteux état, il constate que le bain de sang a commencé. Pour vivre le martyre, il rejoint les siens dans un temple. Valentine le rejoint, abjure sa foi et, apprenant que son mari est mort, s’unit aussi sec – et, dans cette mise en scène où ça picole sans cesse, le terme est bien choisi, je trouve – à Raoul par l’intercession de Marcel, afin de mourir. Le comte de Saint-Bris lance l’assaut final et découvre, mais un peu tard à son tour, que sa fille fait partie des mécréants trucidés sur son ordre, c’est ballot (acte V, 35′).

2.

La représentation

Pour souligner la modernité de l’œuvre (ha ! ce poncif obligeant les pièces à être « modernes » pour être intéressantes !), le metteur en scène Andreas Kriegenburg utilise un décor de Harald B. Thor oscillant entre un hors-sujet méprisant et une banalité torve. En effet, l’on retrouve, pour plusieurs actes, un dispositif à plusieurs niveaux comme dans, par exemple, La Ville morte façon Olivier Py à Bastille, Le Château de Barbe-bleue et Le Mandarin merveilleux de Christophe Coppens à la Monnaie, comme dans L’Ange de feu version Mariusz Trelinski au Grand-Théâtre de Provence, voire comme dans Hänsel und Gretel version Mariame Clément à Garnier pour le côté « cases de bandes dessinées que l’on allume et éteint l’une après l’autre ». À ce truc désormais vieillissant, s’ajoute une décoration neutre, dite avec forfanterie « futuriste », autour d’escaliers blancs et de deux autres tableaux : une salle de fête coulissante, agrémentée d’une grande table en fond de scène pour festoyer, et un gynécée constitué d’un mégapédiluve, agrémenté de barres de pole-dance asymétriques. Là non plus, rien de pensé spécifiquement pour l’opéra de Meyerbeer : on doute que cette division de l’espace ait été, précisément, choisie pour sa banalité afin de souligner la banalité des drames que la religion sait fomenter et faire fer(ha-ha)menter. En revanche, l’avantage est évident pour le metteur en scène, car il peut réemployer cette même structure sur n’importe quelle production, évitant ainsi de réfléchir à un projet propre à Bastille. Sous des lumières virtuoses d’Andreas Grüter, Tanja Hofmann propose bien des costumes qui, pour partie, « font d’époque », mais pour partie seulement. Sauf que cette coloration historique incomplète laisse perplexe au regard du reste de la production : est-ce pour ne pas heurter ceux qui, derechef, seraient prompts à s’agacer d’une modernisation insipide ? On ne saura.

On sait, en revanche, combien la vulgarité de la mise en scène nous a déplu. La présence de « figurantes », gardons l’euphémisme, nichons tressautant sous une tunique transparente en première partie, strip-teaseuses devant mouiller pour réaliser une séquence façon David Hamilton, femmes qui, tétons à l’air, se caressent et se lavent mutuellement grâce à des vasques réinvestissant l’accessoire du film de Bill Viola dans Tristan und Isolde, cela est particulièrement horripilant pour deux raisons principales : d’une part, rien à voir avec l’opéra ; d’autre part, dégradation de l’image des femmes. Certes, cela aide certains membres, si j’puis dire, du chœur masculin à se concentrer (ceux qui se grattent le nez ou se recoiffent parviennent à se mobiliser quand ils ont une poupée entre les mains) ; certes, c’est en soi sympa de voir se balader des nichons de minettes en goguette, et réciproquement ; mais c’est pas le sujet hic et nunc, bordel de bite ! D’autant que, midinette tardive, le metteur en scène, sale jusqu’au bout, adjoint à ces pantines des culottes couleur chair pour la jouer provoc mais quand même pas trop. Bref, pas de quoi, ou si peu, respecter la dignité des intermittentes de service.

C’est d’autant plus heurtant que le reste manque singulièrement de force, obligeant même certaines choristes à caresser des poteaux pour s’occuper, va savoir, ça aussi, pourquoi. Tout cela manque de souffle, d’à-propos, de respect du texte. Soit, on ne se réjouit pas que le manque de curiosité puisse expliquer, ce soir de première, une salle au cinquième vide ; ce nonobstant, l’on peut aussi comprendre que ce manque de travail et cette utilisation d’esclaves modernes – pour le coup – afin d’attirer le regard des mâles pendant qu’il ne se passe rien dramatiquement, finissent par lasser les bastillophiles et par rendre méfiants les inhabitués.

Lisette Oropesa (Marguerite de Valois). Photo : Bertrand Ferrier.

3.

La musique

À la tête d’un orchestre valeureux mais inégal (clarinettes et flûtes remarquables, harpiste au taquet, cornistes pas toujours irréprochables, cordes volontiers somptueuses mais sans excès – pertinent violoncelle solo), Michele Mariotti a le courage de mener tout le monde à bon port à travers quatre heures de musique « du répertoire » mais pas habituelles. Tous les départs ne sont pas nickel, toutes les liaisons du chœur ne sont pas très nheureuses, toutes les synchro instrument soliste / chanteur soliste ne sont pas encore parfaitement réglées – mais c’est une première, et la partition exige beaucoup, tant vocalement que techniquement, tant pour les solistes que pour le chœur et l’orchestre. L’écriture, qui part sous un magnifique masque wagnérien, fricote davantage ensuite avec l’opéra italien ou français : musique charmante, parfois très touchante, souvent ultravirtuose, toujours intéressante même dans son alternance fréquente entre récitatifs et grands airs. En 2018, cet opéra de 1836 a gardé tous ses attraits. En clair, jamais on ne s’ennuie, en dépit d’une régie – sans aucun Français, bien sûr, puisque Michele Mariotti côtoie Andreas Kriegenburg, Harald B. Thor, Tanja Hofmann, Andreas Grüter, Zenta Haerter et José Luis Basso – qui démissionne vite ou sombre dans feue l’esthétique des téléfilms érotiques de M6.

- Paul Gay (Le comte de Saint-Bris). Photo : Bertrand Ferrier.

- Florian Sempey (Le comte de Nevers). Photo : Bertrand Ferrier.

- Karine Deshayes (Urbain). Photo : Bertrand Ferrier.

4.

Le plateau vocal

Dans une pièce où les chœurs sont si importants – on apprécie l’engagement des surnuméraires comme Marie Saadi, à mégadonf du début à la fin, ainsi que l’investissement scénique du fidèle autochtone Luca Sannai ou des choristes promus solistes Bernard Arrieta et John Bernard, tous quatre entendus en l’église Saint-André de l’Europe, mais on veut pas s’vanter, voyons –, l’Opéra de Paris avait prévu un truc hénaurme, avec Diana Damrau, qui a enregistré la chose, en Marguerite de Valois, et Bryan Hymel en Raoul de Nangis. L’une d’abord puis l’autre (encore mentionné sur le programme officiel) ont renoncé. Rassurons-nous : à son habitude, l’Opéra dit national de Paris en a profité pour engager d’autres non-Hexagonaux. C’est de la merde, les Français, sauf pour siphonner le pognon de leur État, dans un premier temps, suppute-t-on. L’Américaine Lisette Oropesa remplace la vedette annoncée, et claque ses deux grands airs liminaires avec une aisance époustouflante. C’est lumineux, c’est léger, c’est bien mené, c’est fort ; et l’on retrouvera ces qualités d’ouverture dans le jeu quand, à la fin du deuxième acte, draguée par Raoul, elle choisira, tout en laissant la porte ouverte, de s’effacer au profit de Valentine.

De méchants catholiques (pléonasme, bien sûr) et, euh, des filles qui ne sont plus nues. Photo : Bertrand Ferrier.

Yosep Kang, Italien d’origine coréenne, est beaucoup moins à la fête. Certes, dans un premier temps, l’on apprécie sa sûreté technique. Pourtant, rapidement, on le sent à la peine dans un rôle il est vrai monstrueux – que Bryan Hymel ait renoncé devant un travail aussi monumental et aussi peu rentabilisable en dit long sur sa fatigue vocale, peut-être, et sur sa lucidité certainement. À l’agonie – agonie honorable en dépit des aigus craqués… mais toujours inquiétante tant on sent que l’artiste galère – lors de la troisième partie, le ténor réussit à se refaire une santé lors du dernier rush, quoi que ses mimiques soulignent à la fois ses difficultés et sa volonté, louable, d’aller au-delà de ses capacités. L’avis, modéré par l’incroyable performance requise par le compositeur, est donc partagé entre un bravo pour le courage et un constat des limites du gaillard, ce soir-là, tant scéniquement que vocalement.

Les quais de Seine et un cimetière près du temple protestant vus par Harald B. Thor (détail). Photo : Bertrand Ferrier.

L’Albanaise Ermonela Jaho séduit en Valentine, dans un rôle d’abord modeste puis nettement plus important qu’aucun autre. En dépit de son personnage complexe de nana gnangnan qui se tape cependant deux fois deux mecs (le comte de Nevers, Raoul, puis re-Nevers et re-Raoul), elle parvient, même dans la maison de poupée façon Voutch du troisième acte, à donner chair à la girouette qu’elle chante avec sûreté et maîtrise. Karine Deshayes en Urbain semble s’amuser et des difficultés de sa ligne mélodique et du fait d’être sur scène, ce qui lui vaut aux saluts un hourrah mérité ; Florian Sempey, ouï en demi-teinte lors de la première partie (nous étions dans les coursives, alors, avant de redescendre au second balcon puis au deuxième rang du parterre), tâche de rendre le paradoxe de son personnage, à la fois macho sans remords et homme droit refusant de défoncer des mécréants sans défense ; Nicolas Testé chante sans trembler Marcel, le serviteur de Raoul, avec l’univocité têtue qu’il convient et fait écho au rôle, plus éclatant, mais borné itou, du comte de Saint-Bris tout aussi brillamment enlevé par Paul Gay ; une fois de plus, Cyrille Dubois, entendu ici notamment dans Trompe-la-mort et Le Roi Artus, et Élodie Hache, ouïe ce tantôt voire ce naguère et ce jadis, c’est pô si rien, jouent les utiles utilités, accompagnés d’une pléiade de co-solistes a minima honorables quand ils ne profitent pas de leurs rôles plus ou moins brefs pour briller (Julie Robart-Gendre, François Rougier, Michał Partyka, Patrick Bolleire – excellent Maurevert –, Tomislav Lavoie, Philippe Do, l’habitué Olivier Ayault, Cyrille Lovighi, Fabio Bellenghi).

En conclusion

La découverte joyeuse d’une partition rare et virtuose l’emporte sur la médiocrité d’une mise en scène sans ambition. Le plaisir d’admirer les voix des cantatrices en grande forme aide aussi à supporter la gêne devant les formes des figurantes. Obliger, dans ce contexte, des spectateurs à voir des nénettes se foutre à poil et se lustrer entre elles au nom de la toute-puissance du metteur en scène, sans rapport avec le texte et l’histoire, des féministes diraient que c’est #miteux. En réalité, c’est juste merdique mais c’est déjà trop. Châtions le faquin !

- Zenta Haerter (chorégraphie). Photo : Bertrand Ferrier.

- Élodie Hache (Une bohémienne [rasta comme une chorégraphe]). Photo : Bertrand Ferrier.

Dingue donc

Le 1er décembre, à 20 h, grrrros concert Komm, Bach!, organisé par la paroisse Saint-André de l’Europe. Orgue et piano, avec notre jeune talent chouchoute, Esther Pérez-Assuied, et le maître du piano qu’est Cyprien Katsaris. Au programme – oui, ça a un peu évolué depuis l’affiche : Bach, Beethoven, Franck, Helmschrott et… Katsaris.

Billets désormais disponibles à l’accueil de l’église Saint-André de l’Europe (10 h – 12 h, 16 h – 18 h en semaine) ou, par courrier, à : Paroisse Saint-André de l’Europe / Bertrand Ferrier / 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg / 75008 Paris, contre une enveloppe jointe, timbrée et libellée à votre adresse… et un chèque correspondant à votre demande :

- plein tarif, 15 € ;

- tarif réduit (sur présentation de justificatif le jour du concert = + de 75 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux), 10 € ;

- gratuit pour enfants de moins de 12 ans, en présence d’un adulte payant.

En cas de difficultés financières spécifiques, me contacter. Ça va être formidable, faut que tous ceux qui aiment la belle musique en général et les moments wow en particulier puissent venir, même si vous n’êtes pas Liliane Bettencourt.