Canis homo est

On va pas se mentir. D’après les maîtres, structurellement, un chien adore son maître. Rien que voir cette merveille de la nature, si généreuse en dépit de sa séquétude, est un bonheur de tous les moments pour l’animal. Sans rire.

Être plus proche du maître qu’un brin de paille ne l’est de son voisin de botte : voilà l’objectif de tous les instants que tâche de remplir le chien. Il ne peut supporter de se masquer à la vue de son maître, surtout pour lui signifier qu’il a faim ou que le deux-pattes est trop lent.

Bon, peut-être l’exemple photographié ici n’est-il pas nickel, nickel. Il n’empêche que cette confiance mutuelle rend le maître assez confiant pour laisser son esclave libre, même sur une six-voies très fréquentée.

Du coup, mieux vaut tirer (j’ai pas fini) le rideau. La sieste, c’est comme l’apéro : c’est toujours l’heure pour s’y astreindre. Sur ce point, au moins, homme et chien se retrouvent, na.

Après ça

Quand on sort d’une exposition Delacroix, qu’est-ce qu’on peut bien faire, après ça ? Se balader, prendre l’air, oublier le sang, l’éther. Reprendre la petite roue de la vie en regardant le monde respirer, si tranquille tant qu’on ignore le reste. À mon échelle, c’est déjà pas mal, peste.

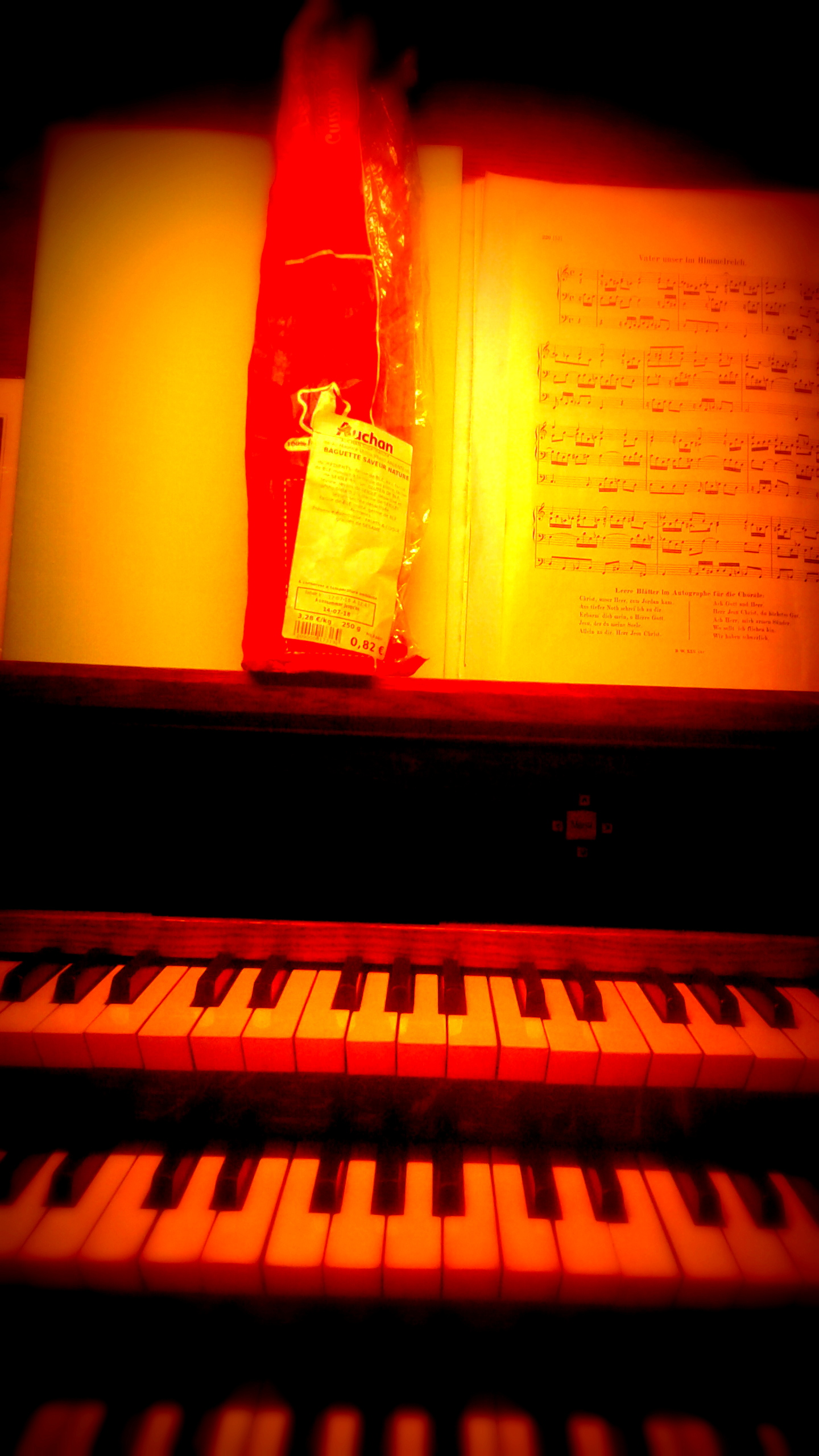

Sacré strip-tease

Les gens les plus importants quand t’es organiste : la secrétaire et le sacristain. Surtout si ledit sacripant est Antillais et qu’il connaît ta foi profonde dans l’idée que la beauté est extérieure mais, bon, parfois, quand ça t’arrange, intérieure. La preuve, il m’a offert une magique baguette (sans « r ») au sésame siglée Auchan. C’était bizarre, mais la lumière fut bientôt, et l’on changea de saucisson.

Eugène Delacroix, Musée du Louvre, 20 juillet 2018

Peut-être, d’abord, même si Eugène Delacroix n’y est pour rien, le pauvre, faut-il noter l’incorrection et la vulgarité des employés d’Onet dès l’entrée de la pyramide. Ces paltoquets, pour ceux que nous avons eu le malheur de croiser, démontrent une incompétence en matière de sûreté qui n’a d’égal (avec un « ga », mais un « gueu » aurait aussi convenu) que leur fatuité, leur crasse grossièreté et leur maîtrise approximative de la langue française ainsi que des codes élémentaires fondant un comportement digne dans l’exercice d’une fonction d’accueil. Cet écueil ne grandit ni le Louvre, ni l’entreprise responsable d’un recrutement ou d’une formation aussi épouvantable pour un lieu de prestige.

Malgré cette délégation de service public particulièrement exécrable, l’exposition Delacroix, achevée ce 23 juillet, est un événement, vue la notoriété du zozo, même si nombre des œuvres ici réunies proviennent du musée qui accueille ladite exposition. Les notes d’intention signalent un projet tripartite et chronologique :

- 1822-1832, la découverte du médium pictural ;

- 1832 – jusqu’à plus soif, l’importance de la peinture monumentale voire murale ;

- vers la fin, le paysage, la mémoire et des pièces « difficiles à appréhender ».

Comme souvent, ignorant que je suis, j’avoue avoir été perdu par la signalétique, à la fois imprécise et confuse, de l’exposition, d’autant que ce flou est accentué par un éclairage déficient, à la fois sombre (sans doute pour protéger les œuvres) et éblouissant (les reflets des spots sur les œuvres souvent elles-mêmes sombres souillent les pièces ici rassemblées). Ajoutons un regret, à l’ère du « figital » : il est surprenant que la présentation de l’exposition par les commissaires ne soit pas accessible a posteriori sur le site du Louvre. Cette réduction de l’accès à l’information paraît méchamment surannée pour un musée qui prétend avoir fait sa révolution digitale… et partager la culture dont ils sont dépositaires avec le public, dont une partie est constituée par ceux qui financent lesdits commissaires.

Si, passés ces importants préalables, l’on se concentre sur les œuvres au programme, l’on ne peut que se réjouir devant l’ampleur du matériel rassemblé. Logiquement, la visite commence presque par Le 28 juillet. La Liberté guidant le peuple, un peu comme un concert d’orgue s’ouvrirait par la BWV 565 : s’agit pas de faire semblant, envoyons d’emblée du bois. Rencontre émouvante, surtout en ces temps où Pharaon Ier de la Pensée Complexe tente d’écraser le peuple, le droit, la loi et la justice au profit de la banque en général et des riches en particulier ; toutefois, il y a, artistiquement, plus émouvant, voire plus techno. L’idée qui guide l’expo Delacroix est résolument DJ : tout est axé sur la notion de remix. Premier exemple, l’allégorie de la liberté reprend la poitrine sculpturale de l’héroïne de La Grèce sur les ruines de Missolonghi. Car, si le peintre n’hésite pas à assumer des commandes ou des achats politiques, industriels voire militaires (on ne sait lesquels sont les plus, bref), il ne cesse de remâcher son travail et le travail des autres. Cette rumination semble répondre à un triple objectif :

- rentabiliser un processus maîtrisé ou une idée éprouvée ;

- construire une identité visuelle ; et

- réinvestir un motif en l’enrichissant sous ou sur différentes strates de traitements.

Ainsi le peintre travaille-t-il sur la notion de brouillage, artistique (entre original et reprise) comme visuel (précis contre confus) ou graphique (effet de réel ou évocation plus libre). Ainsi, « La bataille de Nancy »(1831) glorifie l’art militaire mais en dissociant nettement trois plans : au premier, le combat des chefs, net ; au deuxième, la mêlée des clampins, aux silhouettes de plus en plus imprécises ; et, au fond, un paysage hiératique que suçote le soleil mordoré. De la sorte, cette composition très claire juxtapose trois formes d’expression artistique qui résonnent les unes grâce aux autres, et qui donnent aussi à raisonner, par exemple sur la place de l’homme dans la nature, la vanité de la guerre, et le rapport entre masses et gouvernants.

La tripartition solistes – chœurs – décor structure nombre de tableaux de l’époque, comme celui qui raconte l’égorgement de l’évêque de Liège (1829). Alors que l’immensité des voûtes du palais se perd dans le fond du tableau, la lumière se focalise sur la table qui sépare le mercenaire du prêtre. Autour, la masse des hommes fait cortège et donne l’occasion au peintre de travailler trois éléments :

- le vertige de la perspective,

- la précision des traits et

- l’effet de foule, une fois de plus autour du prétexte narratif qu’est la mise à mort.

- « Guillaume de La Marck, surnommé le sanglier des Ardennes » ou « L’assassinat de l’évêque de Liège ». Photo : Rozenn Douerin.

- « Guillaume de La Marck, surnommé le sanglier des Ardennes » ou « L’assassinat de l’évêque de Liège » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Guillaume de La Marck, surnommé le sanglier des Ardennes » ou « L’assassinat de l’évêque de Liège » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Ce jeu sur la précision et l’évocation fait singulièrement sens dans les vastes peintures, mais il irrigue aussi les gravures, où le savoir-dessiner de l’artiste explose grâce au jeu sur les ombres, les silhouettes, les arrière-plans masqués – ces trois éléments donnant une épaisseur mystérieuse à ce qui pourrait n’être qu’une démonstration de virtuosité technique. En réalité, Eugène Delacroix semble manier à la fois la notion de réalité et celle de réalisme. Réalisme : précision et imprécision ; réalité : nombre de ses travaux sont inspirés par des romans – c’est le cas, par exemple, du tableau liégeois et des lithographies faustiennes. Par sa science de l’effet, de la lumière, de la composition, l’artiste suscite :

- l’illusion de la réalité (même si certaines proportions, lors de ses études académiques, sont dénoncées comme non conformes par les commissaires) ;

- une déréalisation de la réalité (certaines silhouettes sont floutées, esquissées, évocatrices à force d’imprécision) ;

- une réalité de l’irréel (représentation de figures légendaires aux apparences anthropomorphiques ou quasi).

Ici, la peinture figurative désamorce le réductionnisme du supposé réel. Elle ouvre un champ nouveau où l’art dévoile d’autres dimensions, en voilant si nécessaire ce qu’il paraissait représenter. Les graffitis dont l’artiste gratifie certaines lithographies illustre son incapacité à rester dans les bornes du tableau. Il n’y a pas, d’un côté, le réel que l’art copierait et, de l’autre, un art soumis à la reproduction comme une vache inséminée par un véto. Il y a actualisation picturale du dialogue, fructueux, tendu, rageur, aussi affolant qu’affriolant, entre l’ici-bas et l’au-delà, le concret et le pensé, que nous expérimentons tous dans notre vie mentale mais que seuls des artistes supérieurement doués peuvent poser sur une toile et, ce faisant, nous pousser à conscientiser de telles tensions.

- Eugène Delacroix, « Un forgeron » (1833). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Marguerite au rouet » (1827). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Méphistophélès se présente chez Marthe » (1827). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Faust dans la prison de Marguerite » (1827). Photo : Rozenn Douerin.

On comprend que la rumination et la mise en tension participent d’un même enjeu artistique. Inspiré par ses modèles, le peintre réutilise leurs formes pour différents tableaux. Telle qui est orpheline çà devient otage grecque là. Tel tableau mythologique sur « La Mort de Sardanapale » trouve un prolongement dans une version en format réduit que le peintre se réserve. Une double diachronicité s’articule :

- une macrodiachronicité, celle du mythe ou de l’Histoire qui se prolonge par l’actualisation dans un tableau ;

- une microdiachronicité, celle d’un tableau ou d’une jolie silhouette qui se prolonge dans d’autres formes artistiques.

Cela fait écho à la prétention monstrueuse, inhumaine, de l’art, qui prétend transcender les limites accordées à l’homme pour accéder à manière sinon d’universalité, du moins d’intemporalité. Dès lors, ce qui pourrait n’être vu que comme ressassement est plutôt perpétuation d’une aspiration à l’extraordinaire surgissement du sens par le beau, entendu comme la mise en forme idoine voire l’incarnation ad hoc d’une durée dans une logique individuelle fondée, malgré que l’on en ait, sur l’éphémère.

- Eugène Delacroix, « Jeune orpheline au cimetière » (1824). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « La Mort de Sardanapale » (1846). Photo : Rozenn Douerin.

Le rôle des tableaux de nu illustre cette espérance insensée, car ce genre incarne trois objectifs :

- le saisissement et l’imitation d’une réalité plus qu’humaine : féminine ;

- l’inscription dans un projet topique de l’art, qui relie l’artiste à des générations d’artistes ayant peint des tableaux similaires ;

- la volonté d’imprimer sa propre singularité, par-delà l’académisme de l’exercice.

Ainsi de la reproduction de « mademoiselle Rose », où le travail sur la couleur l’emporte, selon les Konnaisseurs, sur le souci des proportions. L’objectif de l’artiste est d’emporter celui qui voit le tableau par-delà l’illusion que l’art est quasi-photographie : il est transformation, transmutation, de même que des visages, des figures, mutent d’un tableau à l’autre. Il ne s’agit pas de peindre sans peindre ou de faire la couleur sans la couleur, mais bien de peindre par la couleur. Ainsi, « Aspasie sur fond rouge » prend son identité non pas en tant qu’Aspasie mais en tant qu’Aspasie reliée au fond – en l’espèce d’un rouge si cher au zozo. C’est la couleur qui donne sens au portrait. Il semble même qu’Eugène Delacroix aspire la subjectivité des modèles dans sa peinture quand, pudiquement, il peint une femme nue vue de dos. Une fois de plus, ce n’est pas le visage qui donne son identité au corps, c’est la représentation picturale qui donne sens à l’humain – que l’humain soit celui qui regarde, qui représente ou qui est représenté.

- Eugène Delacroix, « Nu assis. Mademoiselle Rose » (1823). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Aspasie sur fond rouge » (1824). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Femme nue allongée vue de dos » (1826). Photo : Rozenn Douerin.

Dès lors, l’un des intérêts majeurs de l’exposition est d’associer des esquisses aux tableaux mûris voire hyperconnus par les hyperconnaisseurs (on l’aura compris, je suis le contraire d’un hyperconnaisseur qui, assumant son ignorance, n’en essaye pas moins de réfléchir, na). Un de mes tableaux préférés, c’est gnangnan mais j’m’en tampiponne, est ainsi une étude où, sera-ce pour rentabiliser la toile ? l’artiste a juxtaposé deux reliures, une veste bigarrée et un remix de Goya. Cette concaténation, encadrée, semble saisir une rature d’imaginaire où les pensées s’interpolent sans fard. La toile se crée dans la préparation de la toile. La peinture que l’on croyait figée assume sa fluidité. L’exposition offre des aperçus sur l’entre-deux, entre le presque-tableau et le tableau. Ressassement, encore, d’une thématique, d’un motif, d’un projet qui se teste et s’accepte comme perspective pouvant tenir lieu de tableau – magie de la postérité picturale.

- Eugène Delacroix, « Études de babouches » (1824). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Étude de reliures, veste orientale et figures d’après Goya » (1822). Photo : Rozenn Douerin.

La fluidité irrigue les pièces – ce que la terminologie médiatique contemporaine pourrait appeler une pratique du ruissellement. En témoigne le chantier jamais fini que l’artiste engage autour du portrait. Celui-ci peut tenter de saisir trois types de sujets :

- l’humain (femme nue ou dandy snob sapé comme jamais) ;

- l’animal ;

- la nature morte.

Pour l’apprécier, on goûte la diversité des techniques ici réunies, de l’aquatinte saisissant le forgeron à l’aquarelle guarnidienne captant le regard félin en coin, en passant par l’huile des tableaux rendant hommage au style du poseur ou détaillant la triste fin des animaux convoqués dans la nature morte. Comment capter l’instant, le désir, le réel, par le truchement des lumières et des couleurs ? En résolvant cette problématique, l’artiste renvoie à ses interrogations celui qui contemple ses travaux. Quel sens a l’existence quand elle est simplement dans le flux du temps sans même être sublimée par l’artiste ou par le fait d’être artiste ? Derrière le plaisir du beau, derrière l’admiration pour le savoir-faire du croqueur, on entend ce qu’Olivier Gadet appelait le « fredon » dans le roman majeur qu’il publia chez Climats (avant le rachat de la minimaison d’édition par Flammarion, bien sûr), la petite chanson inquiète, redondante, sempiternelle et fascinée du fatum érodant l’humain dans l’homme.

- Eugène Delacroix, « Cheval effrayé par le tonnerre » (1829). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Jeune tigre jouant avec sa mère » (1830). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Nature morte au homard » (1827). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Portrait de Louis Auguste Schwiter » (1827). Photo : Rozenn Douerin.

Or, il semble que le peintre fasse résonner cette interrogation sur les limitations de notre ici-bas en s’ouvrant à des ailleurs multiples, de la mythologie à la littérature en passant par un Maghreb grécisé. L’explosion des couleurs, l’impact des fantasmes artistique et sexuel, et l’appétence pour l’entraperçu irradient dans la représentation des « Femmes d’Alger dans leur appartement ». Cet intérêt pictural pour les intérieurs est richement illustré par le fonds du département des peintures du Louvre, qui le documente aussi sur son versant métropolitain… mais hors la présence des humains. L’appartement du comte de Mornay, au nom si évocateur, semble figé dans une sorte de miroir de la peinture, puisque le peintre y représente force tableaux. Cette circularité empesée de l’art questionne la richesse synonyme alors d’art, s’exprimât-elle à travers une lâche peau de tigre, mais aussi l’art en tant qu’il capture une certaine image de la richesse. Entre nature morte et vanité, le moment ici croqué semble à la fois hors du temps et décalé. En somme, la solennité est-elle une autre forme du beau, ou le beau artistique est-il l’oxygène sans lequel le solennel ne saurait respirer ?

- Eugène Delacroix, « Femmes d’Alger dans leur appartement » (1834. Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « L’Appartement du comte de Mornay » (1833). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « L’Appartement du comte de Mornay » (1833). Photo : Rozenn Douerin.

Entre Maghreb et parisianisme, l’artiste paraît explorer différentes façons de saisir un instant, une personnalité, un fragment d’humanité par le truchement du décor, du topos ou de la mythologie éventuellement historicisée. Ainsi de la scène où Cléopâtre-la-blanche semble hésiter une dernière fois alors qu’un péquenot-le-bronzé lui apporte le serpent qui la tuera. Là encore, regard et couleurs aspirent le visiteur par-delà le fantasme historique. Néanmoins, pour le peintre, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise situation : ce n’est pas le sujet qui porte la peinture – c’est, simplement, la peinture. Le retour aux natures mortes, comme ce « Panier de fruits dans un jardin fleuri » paraît chanter la vie, dire merci à la vie, alors qu’il reprend des thèmes chers à l’artiste : singularité de certaines formes, goût pour la masse et l’entassement, et ouverture vers une sorte de sfumato décoratif qui donne mouvement à la scène figée. Lieu du beau, de la vie, de l’éphémère, le bouquet envahit cette conclusion d’exposition, entre merveilles illuminées et finitude on its way.

- Eugène Delacroix, « Cléopâtre et le paysan » (1839). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Cléopâtre et le paysan » (1839). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Saint Sébastien secouru par les saintes femmes » (1836). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Panier de fruits dans un jardin fleuri » (1849). Photo : Rozenn Douerin.

- Bouquets Delacroix. Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Fleurs dans un vase et fruits » (1834). Photo : Rozenn Douerin.

Partant, rien d’étonnant si, s’emparant d’un thème chéri par les peintres de l’époque, Eugène Delacroix investit à son tour l’expiration du Christ. Cette façon de cingler l’espace avec le sang qui rougit sa palette reste, et c’est heureux, mystérieuse à interpréter : confiance dans la rédemption que permet le sang du Christ ou finitude du monde qui s’écharpe entre ombres et massacre ? Suspendant le jugement, l’artiste se libère de la chronologie que les commissaires prétendaient lui imposer. Sans renier ses évolutions stylistiques, à tout moment il traite chaque sujet avec l’ambiguïté qui le rend si appréciable. Cette indécidabilité est aussi le sujet de l’odalisque qui semble dormir pour mieux attirer dans ses rets – ou, soyons au net, dans sa raie – son valet visiblement assez intéressé par le projet consistant à la niquer. Ce tableau des quasi débuts (il est commencé en 1826) synthétise trois éléments chers au peintre :

- inspiration littéraire (le carton nous apprend que l’historiette est inspirée d’une cochonnerie de Brantôme) ;

- nu de femme ; et

- élément de rumination puisque ce premier traitement sera, vingt ans plus tard, transformé en « Mort de Desdémone ».

- Eugène Delacroix, « Le Christ sur la croix » (1846). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Le Christ entre les larrons, d’après ‘Le Coup de lance’ de Rubens » (1839). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Femme nue couchée et son valet » ou « Odalisque » (1829). Photo : Rozenn Douerin.

Chez les grands peintres, il n’y aurait donc pas un sujet, pas plus qu’il n’y a une représentation. Eugène Delacroix a peint plusieurs odalisques, et il n’est pas le seul à en avoir peint. De même, il a croqué plusieurs fois des décors sylvestres, et ses « Sous-bois » de Sénart auraient, à leur tour, inspiré Gustave Courbet pour son « Chêne de Flagey » (nous apprend le carton avec une vilaine faute de frappe sur la chronologie, ce qui témoigne d’un certain mépris du visiteur dont témoigne aussi les moches coupes de mot sur des présentations en drapeau, bref). D’artiste en artiste, l’art décentre son propre regard, s’hybride, se customise, disrupte, au point que plusieurs tableaux fort divers peuvent porter un même motif. Ici, une « Andromède » de Houston, dont les formes rappellent d’autres andromèdes du peintre, gagne son statut mythologique grâce à son titre plus qu’au contenu du tableau. Selon une stratégie proche, le tableau présentant l’arrivée d’Ovide chez les Scythes synthétise davantage les motifs chers à l’artiste (mythologies, inspirations littéraires, scènes animalières, gourmandise du paysage…) qu’il ne cherche à saisir la scène décrite par le poète. Ovide circule. L’art circule. Le sens se dérobe. Il est heureux, parfois, de le chercher en faseyant, malhabile mais curieux, quand s’offre à notre barque la brise d’une œuvre aussi piquante que bien tournée.

- Eugène Delacroix, « Andromède » (1852). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Sous-bois, environs de Sénart » (1850). Photo : Rozenn Douerin.

- Eugène Delacroix, « Ovide chez les Scythes » (1859). Photo : Rozenn Douerin.

Jann Halexander se confie, 4/4

Fin de l’entretien-découverte avec le chanteur Jann Halexander. Après qu’il lui a été demandé la date de sa mort, on essaye cette fois de savoir pourquoi il vit, pourquoi il meurt, bref, pourquoi chanter, c’est lancer des SOS de terrien en détresse… mais avec le sourire, s’il vous plaît. Réponses, en un sens, dans la vidéo ci-d’sous.

Jann Halexander se confie, 3/4

Troisième épisode de notre invitation à découvrir Jann Halexander et son nouveau simple, « C’était à Port-Gentil ». Cette fois-ci, Jann interroge plus particulièrement ce que chanter et écrire veulent dire. Toujours très simplement, très spontanément, un peu comme si la chanson se prolongeait dans les harmoniques de ses mots. Voici, donc, le nouveau simple…

… et le nouvel entretien qui contribue à fêter cette parution.

« Encore un jour-banane pour le poisson-rêve », Palais de Tokyo, 19 juillet 2018

Qu’est-ce que l’enfance ?

C’est à cette question que Clément Cogitore semble proposer quinze manières de réponse dans l’exposition collective de topoi qu’il a fomentée au Palais de Tokyo, sous l’égide des commissaires Sandra Adam-Couralt, Yoann Gourmel et Kodama Kanazawa, Laure Pichat étant scénographe et lui-même étant « dramaturge » de l’événement (je sais pas ce que ça veut dire, mais j’ai jamais prétendu être à ce point cultivé non plus).

Le tout fait la promotion de la Fondation Bettencourt Schueller et du projet Japonismes 2018, d’où la présence de six Japonais en sus de la technicienne nippone.

1. L’enfance, question de dimensions

Une maison de poupée agrandie accueille les visiteurs devant la façade du musée. Par sa taille, elle propose au visiteur d’expérimenter et de prendre conscience de la relativité des échelles que l’enfant doit appréhender. Feront écho à cette thématique les sculptures « en bois de tilleul » de Tomoaki Suzuki, à la fois réalistes et minuscules à l’échelle des adultes qui circulent dans l’espace muséal, puis la mosaïque de la « Porte de la désolation » réalisée par Sika Viagbo, secouant le visiteur en l’immensant grâce à des petites silhouettes puis le minusculisant grâce à un gigantesque visage d’enfant anonymisé.

- Petites sculptures seules en bois de tilleul, Tomoaki Suzuki. Photo : Rozenn Douerin.

- La Porte de la désolation, Clément Cogitore et Sika Viagbo. Photo : Rozenn Douerin.

Quelle est la juste mesure des humains, paraît demander l’exposant en propulsant, selon diverses modalités et sur des supports variés, la notion d’enfance – saisissant instant où se dérobe la maîtrise de la parole – au cœur de l’idée d’art ? Quels sont nos propres repères d’ex-enfants en matière d’échelle, de représentation et d’intelligence du monde ? Pis, qu’est-ce que le monstrueux, l’irreprésentable, l’insaisissable aussi ? Le retour introspectif et extrospectif à l’enfance permet de vandaliser nos certitudes en remettant au centre du visuel la relativité du dimensionnel, épicentre de notre conception cosmique.

2. L’enfance, rêve d’un cocon

L’enfance suppose l’idée d’habitat préservé, sécurisant, reconnaissable, borné – au point que, et c’est malin, les visiteurs n’ont pas le droit d’emprunter l’escalier rose, dans la maison. Trop dangereux, sans doute, pour les enfants que nous sommes. Tant pis pour ceux qui voudraient grattouiller le Sylanian saluant par le trou du toit : l’enfance, c’est aussi le moment où tout n’est pas – ou ne devrait pas – être permis.

En effet, l’enfance est le moment de la curiosité, de l’envie de toucher à tout, voire de tout ingérer. L’enfance est donc à la fois barreaux réguliers et délire, au sens étymologique de celui qui, ne maîtrisant point sa charrue, s’éloigne du sillon. Ainsi l’exposition confronte-t-elle la notion de sécurité et celle de limitation, couple inquiétant que l’âge adulte développera.

3. L’enfance, mélange des genres

L’enfance est mix. Créativité folle et frustration. Rigueur imposée par les adultes et absence de tabous consubstantielle de la méconnaissance et des règles et des us. Pour les adultes, fantasmovores s’il en est, ce mélange devient lumière. Ainsi, la mise en abyme de l’art qui sort du musée pour inscrire Van Gogh dans la maison de poupée à taille adulte, via une mauvaise reproduction rendant hommage à Tryphon, secoue les repères et propose d’emblée d’assimiler la notion d’enfance à une forme d’art, ni pictural, ni architectural, certainement pas théorisé : l’enfance serait plutôt le lieu de l’immédiateté donc, pour l’adulte, de la démédiatisation – nous avons tant coutume que le réel nous parvienne filtré par notre éducation, notre savoir, notre ignorance ou notre rassurante lecture des médias macroniens. Voilà sans doute pourquoi l’exposition proprement dite s’ouvre sur un curieux assemblage entre un bureau de poste et une débauche de viande en sucre coloré, signé Sabrina Vitali.

Entre boucherie du sucré sacré (sucez, ceci est mon sucre…) et lettre à notre enfance, l’agression visuelle se rythme au gré de poufs hypnotiques – même si nous avouerons n’avoir pas la carrure culturelle suffisante pour comprendre la profondeur de ce mix’n’match associant PTT, Hansel et Gretel, Francis Bacon (le bacon, oui, le francis, non), « caverne de Polyphème » et paravents japonais « dont le nom signifie : de qui sont ces manches », rappelant ainsi que la traduction, parfois, c’est de la merde.

4. L’enfance, lieu du gribouillage

Ainsi sont présentées des souillures qu’ESCIF, un Valencien, a proposé aux enfants d’apposer sur les reproductions des statues locales. Si tu n’as pas de smartphone capable de décrypter ce geste débile, tu risque de trouver ça débile sans voir que c’est vraiment débile… au sens hispanique de « faible », mais aussi au sens de déraisonnable. Le gribouillis se substitue à l’art et devient à son tour l’œuvre d’art par le truchement de l’enfance. Difficile de ne pas constater que l’art de l’enfance n’est pas l’enfance de l’art (oh, un chiasme, youpi !). Toutefois, ici, l’idée est moins de faire art que de frotter l’art aux variations spectrales que peut prendre le réinvestissement – en l’espèce paresseux, euphémisme – de la notion d’enfance.

5. L’enfance, prétexte de la destruction

« Comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés », selon la formule du critique d’art Jean-Jacques Goldmann, les sculptures n’hésitent pas à être sciemment taguées ou saccagées (avec l’aide de la science de la 3D, nous annonce la notice). De la sorte, il ne s’agit plus de définir l’enfance de façon kaléidoscopique, mais bien de l’esquisser dans son rapport charnel avec l’art. L’enfance souille, l’enfance brise, autrement dit l’enfance réinvestit. Le sphinx tout cassé devient œuvre d’art parce qu’il est tout cassé, comme le doudou est doudou parce qu’il est tout usé par le bambin qui se l’approprie. En cela, lorsque l’enfant paraît, la création s’assimile à la dégradation voire à sa forme ultime : la prédation.

6. L’enfance, rachis de la colonne artistique

Moment de construction squelettique et psychologique, elle se déploie comme un possible marqué par la dépendance et l’impudeur. Voilà pourquoi, peut-être, les masques « tuftés » de Caroline Achaintre habillent à distance la sculpture obscène de Kiki Smith, interrogeant des motifs premiers tant physiques (contours simplifiés des éléments reconnaissables) que fantasmatiques (évocation de la monstruosité par le jeu des disproportions, de l’imprécision, du débordement, du surgissement et de l’inattendu).

7. L’enfance est la peur

L’enfance est le lieu de la peur, donc des monstres, physiques, sonores, réels ou suggérés. Les léviathans sont légion ; les susciteurs d’instabilité furètent sans relâche. Comme le suggèrent les sculptures de Jean-Marie Appriou, le mythologique, l’inventé est réel ; le réel est invention et mythe. Cette distorsion entre notre perception, encadrée, et la sensation enfantine éclate l’espace, fluidifie le monde et imprécise l’immensité qui nous entoure.

Megan Rooney propose ainsi d’esquisser, sur d’immenses parois, l’imprécis de nos certitudes. Elle rature l’improbable et saisit l’à-peu-près plutôt que le vraisemblable. Les couleurs semblent rassurantes ; elles sont, en fait, le lieu où notre conception du « réalisme » trébuche. Elles nous happent dans un espace qui nous espace et nous dépasse. Elles nous projettent dans une manière d’enfance où le trop-grand participe de l’inquiétante intranquillité de l’au-delà de soi.

8. L’enfance, puissance de l’imagination

Les sculptures de Keita Miyazaki mixent ainsi des éléments disparates pour esquisser des formes évocatrices, à la fois reconnaissables et mystérieuses. Un pannonceau nous incite à y voir l’influence des « théories post-marxistes du géographe David Harvey » : cette référence échappe à notre incompétence culturelle, presque autant que le rôle des medecine balls présentés au milieu de la salle.

- Sculpture biomorphique, Keita Miyazaki. Photo : Rozenn Douerin.

- Art. Photo : Rozenn Douerin.

Sans doute la complexité intertextuelle des allusions renvoie-t-elle le pékin de mon acabit à la situation de l’enfant, saisi par limites de sa capacité d’intelligence et se cognant sans cesse aux limites imposées par sa stupidité… voire, et ce n’est pas contradictoire, par le manque de pédagogie, volontaire ou lié à l’incompétence des sachants adultes.

9. L’enfance, pratique de l’accumulation

- David Douard, « I’ je .tu ‘ THEY », détail. Photo : Rozenn Douerin.

- David Douard, « I’ je .tu ‘ THEY », détail. Photo : Rozenn Douerin.

L’enfance peut être le moment de l’entassement appropriant, de la cumulation obsessionnelle, de l’archivage compulsif. Nul syndrome de Diogène, juste une conservation rassurante et illogique d’éléments dont l’assemblage ne fait potentiellement sens que pour l’intéressé. Quelle âme ! D’où la proposition insensée de David Douard, dont le titre « I’ je .tu ’ THEY » signifie clairement l’insignifiance, le brouillage d’identité, la recherche, le saisissement de bribes contre la globalité adulte. L’art renouerait avec l’enfance d’une part en faisant écho à l’impression d’hétéroclite que l’attitude découvrante de l’enfant peut imposer, d’autre part en donnant un sens théorique à des suggestions qui, pratiquement, sont insignifiantes.

10. L’enfance, obligation d’instruction

L’enfance est un moment où l’appétit de savoir – pour comprendre ou pour s’intégrer au flux des humains vieillis – s’exprime, parfois, avec le plus de force. L’appétit de savoir n’est pas réductible au rationnel : la devinette, l’invention, la prémonition trouvent dans la prime jeunesse une chambre de résonance idéale, fût-elle secouée par les bruits inquiétants symbolisant, peut-être, la suite du parcours qui attend l’enfant dès qu’il quittera la pièce capitonnée où le confine son âge.

- Petrit Halilaj, « Abetare » (détail). Photo Rozenn Douerin.

- Petrit Halilaj, « Abetare » (détail). Photo Rozenn Douerin.

- Petrit Halilaj, « Abetare » (détail). Photo Rozenn Douerin.

- Petrit Halilaj, « Abetare » (détail). Photo Rozenn Douerin.

La hiérarchisation des qualités de savoir se conscientise avec fragilité lors de l’enfermement scolaire. Le Kosovar Petrit Halilaj en propose une illustration à travers sa salle de classe. Ici, le cadre qu’articulent les pupitres scolaires s’explose plus qu’il ne s’expose à travers les pages de manuel tapissant, façon Ionesco, les murs par lesquels on pénètre dans cet espace, avant que des sculptures d’acier ne symbolisent métalliquement l’imagination des enfants scotchés aux bancs, ou leurs rêves déjà surannés, entre Eminem et Messi.

11. L’enfance, sensibilité au spectacle

L’enfance s’ouvre à l’ensemble des éléments se donnant en présentation comme en représentation. « La porte rouge », réalisée par Enrique López et Germain Benoît, l’illustre en proposant un gros rideau de scène qui s’active sous les yeux des spectateurs.

Le rideau ne dévoile rien que la mécanique du spectacle, autrement dit le désir du regard, l’envie de dépasser ce que l’on sait – pour le coup, cette enfance va bien au-delà de la fourchette chronologique d’ordinaire réservée à ce concept.

12. L’enfance, art d’apprivoiser la nuit

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

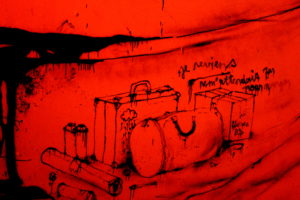

L’escalier qui conduit le visiteur vers la dernière partie de l’exposition sature ce topos en associant tag à fautes d’orthographe, messages hyperphilosophiques (« ENTRÉE DÉFINITIVE », on imagine qu’ils ont hésité avec « ENTRÉE DE SECOURS »), graffitis et dessins plus ou moins fouillés. Ici, on marche au plafond, on pète des barreaux qui donnent sur un mur, on dessine donc des murs sur les murs, on fait danser la lumière entre rouge et noir, entre décoration et souillures, comme s’il s’agissait d’apprivoiser, par l’art, quelques peurs enfantines.

- Clément Cogitore, Mathieu Rousso, « La récréation » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Clément Cogitore, Mathieu Rousso, « La récréation » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Prolongeant cette piste, les sculptures de « La récréation » habitent une cour dont les monstres accueillants mais inaccessibles (« interdit de toucher » !) sont autant d’actualisations de l’oxymoron structurant le topos enfantin – celui qui associe le plaisir à la peur, et réciproquement.

13. L’enfance, surgissement de le créativité

Telle est la proposition décomplexée de Chihiro Mori, qui propose une créativité à a fois basique (dessins enfantins), réaliste (fruits en plastique) et symbolique (tableaux aux traits simplistes). En interrogeant l’art à travers une expression proche de l’expression artistique des gamins, l’exposante espère « susciter un inconfort » lié à l’association entre art enfantin et projet muséal.

- Installation de Chihiro Mori. Photo : Rozenn Douerin.

- Tableaux de Chihiro Mori. Photo : Rozenn Douerin.

- Anna Hulacová, « Good morning morning » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Installation de Chihiro Mori. Photo : Rozenn Douerin.

- Sharon Lockhart, « Podwórka » (extrait). Photo : Rozenn Douerin.

Sharon Lockhart ne présente guère d’autre proposition dans Podwórka. Elle y suggère que le fait de filmer des enfants dans des cours d’immeuble polonais fait sens en révélant « l’organisation du monde des adultes ». En clair, la notion de créativité enfantine, spontanée ou répétitive, donc la notion d’enfance, in fine, serait une création adulte masquant l’enfermement que nous, les vieux, avons bâti à notre propre intention.

- Anna Hulacová, « Good morning morning » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Anna Hulacová, « Good morning morning » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Anna Hulacová, « Good morning morning » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Anna Hulacová ne dit presque pas autre chose en dénonçant par ses sculptures (solitaires, comme toutes les sculptures anthropomorphes ici présentes) la lobotomisation des femmes, des hommes sans main, des enfants mutilés, comme si la société avait pris le contrôle des êtres au profit d’une objectivation déshumanisante. Ce qui, stipulons-le, ne saurait être le cas en France où cette représentation tchèque de la famille est pour le moins surannée, grâces en soient rendues à Sa Sainteté l’Ordure Complexe, pensez donc, première à défendre la liberté d’expression, le droit de penser et la possibilité offerte à chacun d’exister indépendamment des souhaits des banquiers et des arrivistes au pouvoir, ouf.

14. L’enfance, sentiment d’inaccessibilité

Yûichi Yokoyama propose au plafond des vitraux créés par les Ateliers Loire-Chartres, « inspirés du trait du mangaka ». L’intérêt est de décentrer le regard du visiteur en l’emmenant dans une autre dimension.

- Yûichi Yokoyama avec Laure Pichat, « Beasts and Ourselves, of Glasses » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Jonathan Monaghan, « Disco Beast » (extrait). Photo : Rozenn Douerin.

Le film d’animation en 3D de Jonathan Monaghan lui fait écho, qui confronte le mythe de la licorne, si réinvesti par la modernité commerciale et sexuée, à la réalité, scandée par des marques avides d’énergie et de business. Bien qu’il faille voir dans la licorne l’« allégorie d’une enfance sous contrôle permanent », selon le carton d’accompagnement, il est possible d’imaginer qu’elle est surtout le symbole de la lutte kitsch entre le réel et un imaginaire, supposé enfantin, que le réel tente d’absorber dans ses co(r)des ou de récupérer. En ce sens, l’enfance ne serait pas le radeau de l’innocence sur la méduse de nos vies corrompues et rentabilisées, mais cette mythologie capable de réenchanter notre vie d’adulte, comme la licorne peut rhabiller de couleurs douces notre dépendance aux devices de Samsung ou assimilés.

15. L’enfance, infini des possibles

Daiga Grantina, dernière artiste présentée, propose d’affoler le spectateur. Elle sculpte – c’est le terme employé par les notices – du mou pour à la fois l’autonomiser et l’intégrer dans l’espace où elle s’incarne. La mollesse des textures est censée, si l’on a bien compris, sculpter les contours fluants, agiles, souples de nos imaginaires enfantins en tant qu’ils ne seraient pas cadenassés par nos rigueurs voire nos raideurs d’adultes. De là à nous convaincre qu’une serviette orange sous un portant, c’est de l’art, va falloir encore gratter un p’tit moment, mais qui est rétif à ces formes d’expression au point de maugréer sans cesse « et c’est d’la merde » gagne, bien sûr, à ne pas s’aventurer dans ce beau musée… même si celui qui prétend n’avoir jamais fait partie de cette catégorie est, sans doute, un génie, un grocon ou un fieffé menteur – ça laisse le choix.

Conclusion

Admettons-le, aux yeux de l’ignare, la notion d’art s’échappe souvent de cette exposition au profit, quand tout va bien, de la notion d’artisanat et de concept. Cette réalisation n’est pas inintéressante, mais, pour un clampin de notre acabit, il est difficile d’être ému par cette réduction de l’art à un projet conceptuel ou à une blagounette pour étudiant farceur. Sans doute ne sommes-nous plus tout à fait un enfant et, hélas, pas encore un client de Télérama. Du coup, ce baguenaudage autour de l’idée d’enfance participe de l’idée stupide que l’art doit être dissocié du savoir-faire ou réduit à lui. Pas forcément convaincant, mais intéressant à discuter avec soi, un soir d’insomnie, par exemple.

(Ah, au fait, y a un endroit où y a des clowns qui blablabla, mais ils sont tellement fragiles, les pauvres, paraît-il, on ne peut pas les prendre en photo. J’imagine qu’en parler serait aussi attenter à leur pérennité. Tant mieux, in a way : un plan en quatorze parties, ça suffit, bon sang.)

Jann Halexander se confie, 1/4

À l’occasion du lancement de son nouveau quatre-titres, ce 20 juillet, voici, en toute intimité, le premier épisode d’un entretien-vérité accordé tout fraîchement par Jann Halexander, chanteur français d’origine gabonaise – en l’espèce, la précision est importante. Bonne écoute aux curieux !

Champion du monde

En 1998, je n’avais pas regardé la finale de la Coupe du monde de foutchebol. Pas par snobisme : simplement, on discutait écriture et littérature dans un p’tit village du Gers à l’occasion d’un stage post-Prix du Jeune Écrivain.

En 2018, je n’ai pas regardé la finale de la Coupe du monde de fouteboule. Toujours pas par snobisme, hélas : simplement, je participais à un tournoi de palet breton sur planche de bois – précision pour les spécialiss.

Oui, la France peut me rendre gras. Grâces, pardon.

- Après, évidemment, y a toujours des concurrents pour ne pas apprécier votre talent avec la juste admiration. Photo : Rozenn Douerin.

- Certes, quand y a célébration, faut suivre. Photo : Rozenn Douerin.

- Oui car, moi, je sais apprécier. Photo : Rozenn Douerin.

- Ici, toute légende serait superfétatoire, je suppute. Photo : Rozenn Douerin.

Cela dit, je me souviens que, à un moment, ça s’est plutôt bien boutiqué. Du coup, des gens ont truqué des photos pour me décrédibiliser. Évidemment, il s’agit d’un montage.

Oh, ça va. Allez, chantons pour fêter la Liesse populaire, et puis c’est marre.