Les arts Bruz

La dame qui accueille les paroissiens m’avait pourtant prévenu : l’assimilé titulaire de ce grand coquillage n’est pas commode. En plus, pour un étranger et un Parisien de surcroît… J’ai répondu que ça devrait donc bien se passer car moi non plus, je suis plus buffet que commode (bref).

De fait, l’ex-accordeur de piano m’a accueilli comme une vedette et un ami ; j’ai pu jouer dans les meilleures conditions les soli de la messe, puis les répons, puis le chant final – ultimate signe de confiance s’il en est, les collègues confirmeront… afin de me chauffer avant le baptême pour lequel j’avais débarqué. Même si l’orgue, comme beaucoup de Wolf, n’est pas au complet, euphémisme, et même si sommier et transmission électrique souffrent, c’était bien, c’était chouette. Pour un peu, on se serait cru chez Lorette – merci, la Bretagne rennaise !

Il trovatore, Opéra Bastille, 13 juillet 2018

Maurizio Benini (chef), Sondra Radvanovsky (Leonora), Marcelo Álvarez (Manrico) et Ekaterina Semenchuk (Azucena). Photo : Bertrand Ferrier.

Encore un pari raté de Stéphane Lissner : les séances tardives de l’opéra, les 13 et 14 juillet, peinent à trouver preneur. En dépit de soldes monumentales sur les catégories chères, l’opéra est vide comme jamais, ce soir-là. Date malencontreuse ? Trop nombreuses représentations d’un tube déjà vu en 2016-2017 ? Ras-le-bol des grèves et des préavis de grève ? Échec, en tout cas, de l’initiative lissnérienne. Ce qui ne doit pas nous empêcher de goûter au plaisir d’un monument du répertoire, au contraire.

L’histoire

Attention, ce qui suit est dégueu. En gros, en dénouant les analepses, une sorcière est soupçonnée d’avoir jeté un sort à un fils de comte. On la brûle. Sa fille, Azucena (Ekaterina Semenchuk), s’empare d’un bébé de comte. Elle croit le tuer par vengeance, façon Boris espérant accéder au pouvoir, mais, en vrai, elle crame son fils. La voici donc avec un Manrico (Marcelo Álvarez) sur les bras, fier et noble comme un fils de comte, mais croyant dur comme fer qu’il est fils de gitan. Il est amoureux réciproque de Leonora (Sondra Radvanovsky). Hélas, le Conte di Luna (Željko Lučic, hors sujet puisqu’il est censé avoir l’âge de son rival alors qu’il semble pouvoir être son grand-père ou presque) veut aussi l’épouser. Le combat de coqs dégénère. Pour échapper au comte, Leonora veut prendre le voile. Le comte tente de l’enlever au couvent mais c’est Manrico qui y parvient. Sauf que le comte capture Azucena et annonce qu’il va la brûler.

Attendu par les ennemis et un Noir cul nu(l), avec une serviette sur le zguègue, dans la version Bastille, va-t’en savoir pourquoi (j’ai bien une idée, hélas, sauf pour la serviette, tu penses), Manrico part avec ses hommes pour la sauver. Ils se font dérouiller. Bientôt, le bel amoureux sera décapité à la hache (en fait, flingué, le metteur en scène ayant tous les droits, surtout les plus débiles, à Bastille) tandis que sa mère sera passée au barbecue (en fait, flinguée, le metteur en scène, etc.). Leonora tente de le sauver : elle promet un non-chaste amour au Comte contre la vie sauve de son chéri. Croyant en l’accord du comte, elle s’empoisonne à mort pour éviter de coucher avec lui. Bref, à la fin, tout le monde clamse, sauf le comte qui, sauf, clame qu’il est sauf dans la dernière réplique de la saison.

Le spectacle

Cette 26ème représentation dans la mise en scène d’Àlex Ollé, assisté de Valentina Carrasco, si elle représente bien des militaires, gifflotte le livret stipulant que l’action est censée se passer au quinzième siècle. Or, ça sent plus un mélange entre Napoléon et Première Guerre mondiale (superbes masques à gaz volontiers verdis, quel humour !), pour une raison qui, aux yeux du pékin moyen, échappe totalement, laissant supputer que, une fois de plus, le metteur en scène s’est gaussé de la face de la Terre, voire foutu de la gueule du monde. Sa direction d’acteurs est faible – ha ! cette manie de demander aux artistes de se saisir et de se caresser pour montrer le lien qui les unit tous sans prendre la peine de créer un liant dramatique entre eux ! – et imprécise – le bis offert avec générosité par Sondra Radvanovsky souligne l’approximation des déplacements puisque les deux séquences suivent un chemin différent. Nous imposer une fois de plus des pauv’ figurants censés avoir été fusillés avant d’être ramassés en vrac finit de consterner, espérons-nous, ceux qui, dans l’assistance, gardaient un vague espoir de dignité.

Le décor d’Alfons Flores est assez cossu dans le genre doigt d’honneur à Giuseppe Verdi puisque, entre les sempiternels miroirs qui permettent moins de donner l’illusion du nombre que de contempler l’orchestre et son chef, il fait pendouiller ou surélever une trentaine de parallélépipèdes trouant la scène. Comme cette uchronie abstraite n’a aucun sens, on apprécie surtout les lumières précises et oniriques d’Urs Schönebaum, qui habillent le plateau de belles trouvailles… bien qu’il soit regrettable qu’elles n’aient aucun rapport avec ce qu’est-ce que l’histoire elle raconte. Le beau est sans pourquoi, soit ; mais, ici, précisément, il y a un pourquoi, il y a une tension, il y a un drame. Décréter que l’on en fait ce qui nous chaut est une insulte au spectateur que l’on regrette de ne pouvoir laver d’un crachat – tout aussi symbolique, voyons – à la face des offenseurs.

- Sondra Radvanovsky. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sondra Radvanovsky. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sondra Radvanovsky. Photo : Bertrand Ferrier.

La musique

Porté par un chœur qui tonne et nuance avec précision comme il aime et sait faire, cette collection d’airs de bravoure qu’est Il trovatore trouve un chef inspiré et attentif en la personne de Maurizio Benini ; et il faut un artiste de cette trempe pour mener à bien ce bateau qui tangue souvent ! Pas la faute aux Français : une seule soliste (et aucun membre de l’équipe de mise en scène) ressortit de cette nationalité honnie à l’opéra Bastille, vu que c’est plus cher qu’une Slave… ou moins chic qu’un zozo allogène. La faute, peut-être, paradoxalement, aux trop nombreuses représentations : deux équipes (mais pas équitablement réparties), quatre Manrico – difficile de créer une cohésion à chaque séance. Ce soir, tous semblent souffrir. La jolie voix de Mika Kares (Ferrando) paraît manquer de puissance – ce que sent le chef puisqu’il obtient de l’orchestre un accompagnement discret. Sondra Radvanovsky ne s’échappe devant aucune difficulté, mais son timbre paraît souvent résonner de manière métallique. Il est vrai que les acrobaties récurrentes qui lui sont demandées doivent épouvanter les gosiers les plus gourmands ; aussi préfère-t-on retenir la bravoure, l’honnêteté et la constance de la chanteuse, en dépit d’une fin d’opéra titanesque.

Marcelo Álvarez chante comme il peut : il fera expliquer à la mi-temps qu’il souffre d’allergie ; mais on souffre avec lui – ces coups de menton pour accéder au-delà du sol, ces hachures pour respirer, cette difficulté à terminer les longues tenues témoignent de la véracité de sa maladie. Le comte, Željko Lučic, paraît aller au-delà de ses capacités ; et l’on est heureux lorsqu’il termine ses airs tant il semble en souffrance devant l’exigence de la partition. Tandis qu’Élodie Hache tient vaillamment son rôle de confidente, la plus incarnée des artistes, Ekaterina Semenchuk, est hideuse à souhait. Il est logique qu’elle finisse première à l’applaudimètre, car c’est la seule à briller vocalement grâce à un rôle fabuleusement spectaculaire – n’étant pas italianophone, nous garderons par-devers nous l’impression que, par moments, son italien, et ce ne serait pas le seul sur le plateau, ne manque pas d’exotisme. Les trois solistes issus du chœur – Yu Shao, Lucio Prete et Luca Sannai – montrent clairement la qualité de ces artistes dits « choristes », Yu Shao ayant plus que les autres l’occasion de démontrer la qualité de la voix et le plaisir de jouer qui battent chez ces vedettes en puissance.

En conclusion

Un grand opéra, une mise en scène déplacée, un plateau valeureux mais fatigué, un orchestre et un chœur à leur affaire, une quasi absence d’artistes français poussant à se rrrredemander pourquoi l’État français subventionne si généreusement cette institution censée être nationale – voilà de quoi fermer le ban opératique de l’année avec de l’enthousiasme pour les émotions vécues malgré tout, et l’agacement devant l’obligation d’ajouter « malgré tout » après « émotions vécues » !

Otis raide dingue

Ce jour d’hui, comme la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas, j’avais prévu de notuler quelques impressions du Trovatore tel que représenté à Bastille ce 13 juillet. Or, fort d’une stature impressionnante, j’étais convoqué fort tôt, ce jour, pour un déménagement au quatrième étage. Las, en arrivant, je découvris ce doux message : c’était, classiquement, l’écoute de la panne. Je récupère de l’émotion et tâche de renotuler au plus vite afin de distribuer, à ma façon, d’autres bonnes nouvelles.

Plutôt un camembert qu’un sapeur

Ramasser une vieille de 100 kg à moitié Alzheimer tombée par terre, afin de l’emmener à l’hôpital ? Pas le temps, on est pompiers de Paris. Ramasser un mec qui râle par terre, en plein milieu d’un trottoir ? Pas le temps, on est pompiers de Paris. Vendre des calendriers ou des tickets, jouer au volley, installer des pompes à bière, faire chier tout le quartier avec une musique de merde horriblement mal jouée « jusqu’à 4 h du matin », assortie de gens bourrés qui vomissent alentour, pendant qu’un magnifique système de sécurité bloque une rue… tout en laissant la foule s’agglutiner à un carrefour ouvert, lui, à la circulation ? Temps, on est pompiers de Paris, on n’a pas de trou : le bal, c’est important.

Alors, plutôt que de se revénère ou de demander quand diable réformera-t-on ces uniformsistes pour les remettre au service de ceux qui les payent, je préfère aller applaudir d’autres soldats d’opérette, voire d’opéra. De l’opéra, on reparle a priori demain. En attendant, bonne fesse nationale à tous.

Making of opéra

Quand, à Garnier, tu es en loge, quasi seul, dans les hauteurs, bien que tu luttes contre ton vertige, tu profites. Et le spectacle n’est pas que sur scène ou dans la salle – heureusement, d’ailleurs.

Il est déjà au plafond. Quasi tout près, donc. Tu peux même tourner la tête comme ça te chante, si j’puis dire.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

Entre Chagall et dorures, c’est un espace, disons, plutôt classe.

Ce qui n’empêche pas les gens de se comporter en sagouins. Qui s’offre un graffiti à peine masqué par une guirlande ; qui, face toi, s’amuse à te grimacer, l’insolent, le lâche (si, depuis Allain Leprest, à 1’01, le verbe « grimacer » est devenu transitif). Mais bon, dans l’ensemble, c’est plutôt souple.

- Un tag de luxe. Photo : Bertrand Ferrier.

- Un mec chaud. Photo : Bertrand Ferrier.

Certains diront : c’est parce que, l’important, dans un opéra, c’est la mi-temps – et là, faut être bon pour venir chercher Bertrand Ferrier. J’ai envie de dire : c’est plus compliqué que ça mais, au niveau des fondamentaux, c’est pas faux.

- Mi-temps 2/1. Photo : Bertrand Ferrier.

- Mi-temps 1/2. Photo : Bertrand Ferrier.

Bref, quand t’as un peu de chance, même avec des places mal cotées, tu peux méchamment kiffer la vibe à l’opéra Garnier. Relax. Youpi.

Des choses étranges

Au retour d’une exposition, tu te rappelles que, parfois, les gens font des choses étranges. Encore plus étranges que d’aller à une exposition…

- « Douleur », Mikalojus Konstantinas Čiurlonis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

… à laquelle certains détails semblent faire écho.

Il y a des lumières. Des couleurs. Des gens qui crient. Des panneaux indicateurs qui, comme nos vies, ne mènent nulle part.

C’est saugrenu et ça sent la gaufre à papa. Au loin, un vigile vérifie son téléphone portable.

Et, pour le reste, on verra plus tard.

Don Pasquale, Opéra Garnier, 9 juillet 2018

Charmante façon de finir l’année opératique (ou presque, ça dépendra de la grève préavisée par Sud) : l’opéra bouffe Don Pasquale de Gaetano Donizetti, écrit en moins de quinze jours comme L’Élixir d’amour, vient proposer un peu de sexe et de gérontologie au palais Garnier, grâce à une nouvelle production coproduite avec Covent Garden et Palerme.

L’histoire

Ernesto (Lawrence Brownlee) veut épouser Norina (Nadine Sierra). Don Pasquale (Michele Pertusi), oncle d’Ernesto, souhaite le déshériter car la miss est de basse condition, c’est-à-dire moins riche que lui. Pour cela, Pascal décide de prendre femme. Le docteur Malatesta (Florian Sempey), son grand pote, lui présente sa jeune sœur. Don Pasquale l’épouse devant un faux notaire (Frédéric Guieu). Une fois mariée, l’ingénue prend en main la situation : elle embauche des domestiques, sort, dépense, gifle son mec. Quand Pasquale comprend que, un, elle le trompe avec Ernesto, deux, il n’a plus l’âge pour les damoiselles, trois, son épouse est en fait Norina, il laisse béton et les deux tourtereaux roucoulent avec sa bénédiction (et son pognon).

Le spectacle

Exception dans la moyenne locale, la production du jour accueille, avec bonté, deux Français (Florian Sempey et Frédéric Guieu, choriste local au fort atavisme italien, ce qui est loin d’être une tache) parmi les solistes, soit, chez les vedettes, un Français pour un Italien et deux Américains, mais aucun autochtone dans l’équipe technique (chef, metteur en scène, costumier, créateur lumière, vidéaste, chef des chœurs), faut pas abuser. Hélas, ladite production propose une nouvelle mise en scène de Damiano Michieletto, dont nous avions modérément goûté l’absence de talent fin 2016. Cette fois, le « directeur » s’appuie sur un décor partiel de Paolo Fantin, qui présente des portes sans mur, une toiture de néons et deux voitures (une chignole pourrie puis une Maseratti rutilante), fixé sur un plateau tournant et agrémenté de la même stratégie vidéo que le Boris donné au même moment à Bastille, le direct en plus : les artistes sont filmés sur scène, parfois sur un fond vert permettant toute sorte d’incrustations (Roland Horvath et Carmen Zimmermann, de Rocafilm, signent la réalisation de cette banalité).

- Florian Sempey (Dottor Malatesta) et les indispensables lunettes noires pour assortir le Perfecto. Photo : Bertrand Ferrier. [En fond noir : le plateau pivotant.)

- Nadine Sierra (Norina), diva olé-olé. Photo : Bertrand Ferrier.

Sans doute ce vide fondé sur le préjugé en sable selon lequel il faut moderniser les opéras, ne serait-il rien si, de surcroît le zozo ne s’amusait à fausser le sens du livret. Selon lui, Malatesta n’est pas un pote qui veut donner une leçon au barbon : c’est l’amant de Norina – si l’on n’a pas compris qu’il tirait les ficelles, trois marionnettes représentant les trois autres premiers rôles arrivent sur scène à la fin, avec ce truc éculé du double, chéri à l’Opéra national de Paris, va savoir pourquoi. Florian Sempey doit s’en réjouir, qui peut ainsi caresser à loisir la jolie Nadine Sierra. Ha, si, on peut dire sans machisme qu’elle est jolie, d’une part parce que c’est vrai, même si un metteur en scène moins vulgaire n’aurait pas trouvé pertinent d’en rajouter dans les tenues coquines ; d’autre part parce que, signe qui ne trompe pas, après avoir été en nuisette, elle finit par se retrouver nichons nus sur scène, le temps de changer de robe (costumes signés Agostino Cavalca). Le spectateur, lui, peut s’exaspérer devant cette lubie qui gangrène la beauté en la sertissant de trivialité, ou cette sottise qui érige le contresens conscient en « relecture » d’un opéra bouffe qui méritait mieux.

La représentation

Oui, l’opéra méritait d’autant mieux que l’orchestre est joliment tenu par Evelino Pidò – certes, peut-être sans grande folie, mais avec un souci d’accompagner les chanteurs et de soigner ses soli, comme le gouleyant prologue. Alors que le Chœur joue son rôle de chambre d’écho avec son tact et sa puissance coutumiers, le plateau brille de ses quatre grands protagonistes. Michele Pertusi, en dépit de costumes fatigants et d’une garde-malade qui fume une clope électronique sur scène (ben parce que, yé souis metteur en scène, yé fais n’importe quoi, ma qué ?), tient son rôle imposant et exigeant avec assurance. Nadine Sierra rappelle qu’elle est, en plus d’une soprano fiable, une artiste gourmande de jeu et d’incarnation. Florian Sempey la rejoint dans ce plaisir de jouer-chanter qui nécessite d’abord une technique vocale bien assise, ce qui ne lui fait pas défaut. C’est une bonne nouvelle car, avant d’être Papageno en mai 2019, il sera l’une des vedettes de La Cenerentola, en décembre, en compagnie de Lawrence Brownlee – et y a du boulot…

La polémique

Ce serait plus sage de n’en point parler, mais ce serait malhonnête, et puis flûte à la fin. Lawrence Brownlee interpelle le spectateur. Pas par son niveau vocal : quelle voix soyeuse ! quelle langue chantante (n’étant pas italianophone, difficile d’en juger la qualité, mais c’est tout à fait crédible) ! Si sa présence scénique n’est pas aussi charismatique que l’on pourrait l’espérer, le costume ridicule dont il est affublé y est sans doute pour beaucoup. Reste une question taboue : dans le contexte du présent opéra bouffe, un Noir peut-il jouer le neveu d’un Blanc sans susciter la surprise dérangeante du bourgeois blanc qui le découvre in situ ? Répondre « oui, bien sûr », c’est renoncer à toute confiance dans le livret et dans la logique de l’histoire incarnée sur scène. Répondre « non », c’est sans doute courir le risque d’être accusé de racisme – même si, à notre avis, affubler Ernesto d’une casquette à l’envers pour parfaire le look du nigger du ghetto, loin de distancier, est encore plus stigmatisant donc réducteur que débile, bref.

Ne rappelons que pour la forme les réparties coutumières (« mais des femmes chantent des rôles d’hommes », certes mais, outre que cela n’a guère à voir, les rôles furent écrits pour elles), les rétorquades structurantes (rien à voir avec la race, juste avec le théâtre, bon sang) ou les arguments classiques sur l’air du : « Quand un biopic sur Nelson Mandela ou Barack Obama choisira un acteur blanc comme vedette, reparlons-en. » Restons-en plutôt à la contradiction que nous avons ressentie entre ce que dit l’œuvre (un fils de bonne famille souhaite épouser une pauvre dans l’Italie du dix-neuvième siècle commençant) et ce que cette incongruité – car, oui, c’en est une – entraîne. En l’espèce, se défait le pacte d’illusion théâtrale, souvent consubstantiel de la convention opératique du dix-neuvième siècle et, sans que cette opinion nous satisfasse pleinement il est vrai, cela nous paraît fort regrettable, au moins à défaut d’une mise en scène adaptée pour mettre en perspective ce qui demeure, malgré que l’on en ait, une invraisemblance.

Premier rang, de gauche à droite : Florian Sempey, Michele Pertuisi, Alessandro di Stefano, Evelino Pidò, Nadine Sierra et Lawrence Brownlee. Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion

Il fallait bien une œuvre divertissante et un plateau musical de haute volée pour aider à ne presque pas s’offusquer d’une mise en scène typique de l’ère Stéphane Lissner – banale dans ses gadgets et imbécile dans sa conception. Partant, c’est un moment idéal pour raisonner sur la colère qui résonne si souvent dans cette institution : quel dommage de devoir souffrir de telles inepties visuelles alors que, une fois de plus, une belle musique bien jouée et bien chantée dans un théâtre aussi propice aurait mérité un travail de mise en scène plus respectueux de l’œuvre que de l’ego paresseux d’un omnipotent déplacé !

Pour un flirt, avec toi…

… je ferais n’importe quoi, Caramel.

– Hum, c’est gentil, mais pas moi.

Boris Godounov, Opéra Bastille, 6 juillet 2018

Être déçu par un grand opéra russe, comment est-ce possible ? Nous tâcherons de motiver ce snobisme qui nous espante au premier chef. Mais ne nous laissons pas empéguer par notre ressenti et narrons brièvement de quoi c’est qu’est-ce qu’il s’agit.

L’histoire : manipulé, le peuple supplie Boris de devenir star. Pardon, tsar. Pour y parvenir, celui-ci a quand même poignardé à mort l’héritier légitime, qui tenait encore un joujou dans sa main sur son lit de mort. Alors que sa fille est désespérée car son chéri a disparu, lui est inquiet car un usurpateur prétend être le petit tsar assassiné. Poursuivi par son esprit inquiet, il transmet son pouvoir à son gamin, un fayot qui kiffe la géographie, et que le metteur en scène fera poignarder par l’usurpateur parce que, dans l’opéra moderne, c’est le salopard de metteur en scène qui décide.

La déception : après deux annulations pour grève, nous ayant empêché de voir Parsifal puis Le Trouvère avec Roberto Alagna (mais comme on est de la merde, on n’a pas de place de substitution par les canalses officiels), quelle joie de pouvoir derechef enfin profiter de l’abonnement payé rubis sur ongle en janvier 2017. Cette fois, nous profitons de notre place au centre du dernier rang de Bastille : endroit génial pour 32 €, sauf quand tes voisins de merde se font chier et reniflent pour sentir qu’ils existent malgré tout. Alors, pourquoi être déçu ? Nous proposerons, à nous-même, quatre justifications.

Premièrement, la version choisie, d’un opéra qui en a connu moult, est assumée par le chef principal comme « la version la moins opératique ». La contre-pub est vraie : scènes disjointes, longueurs, errements du livret, ces sept scènes gagnent méchamment à être condensées en deux actes de même longueur mais plus clairs.

Deuxièmement, l’orchestre est incontestable mais souffre du changement de chef. À cinq reprises, Damian Iorio remplace Vladimir Jurowski : ce soir-là, d’inquiétants décalages entre les musiciens, les solistes et le chœur laissent subodorer que le remplaçant n’a pas autant travaillé avec les artistes que le chef patenté. Hélas, sur une œuvre aussi précise, ça se sent.

Troisièmement, le plateau, sans faiblesse évidente, ne comprend aucun Français. En conséquence, nous suggérons que l’État arrête de subventionner cette institution. Il est insupportable que les Français continuent de financer la défiscalisation essentiellement slave qui gangrène l’opéra en général et le casting de Bastille. Pas que pour des questions nationales : au moins parce que l’argent n’a pas à financer un Grec qui choisit les grands solistes en fonction de leur agent, donc de leur patrie fiscale ou de leur notoriété fabriquée par l’Opéra (et revoilà Mikhail Timoshenko, créature de Jean-Stéphane Bron). Pour un soliste italien issu du chœur, ce qui est une heureuse initiative, combien d’artistes slaves subtilisant, pour de basses raisons pognonnistiques, une occasion censément ouverte aux autochtones d’affronter des moyens ou petits rôles dans un monument du répertoire ? On a beau se réjouir que, illustration de la lâcheté des hypocrites moraux, soit offert, façon de parler, un minirôle au grand Evgeny Nikitin, en dépit des promesses de merdeux sur l’air du plus-jamais-lui-vus-ses-tatouages, on s’agace de payer sans cesse (impôt et billet) pour financer l’école post-soviétique.

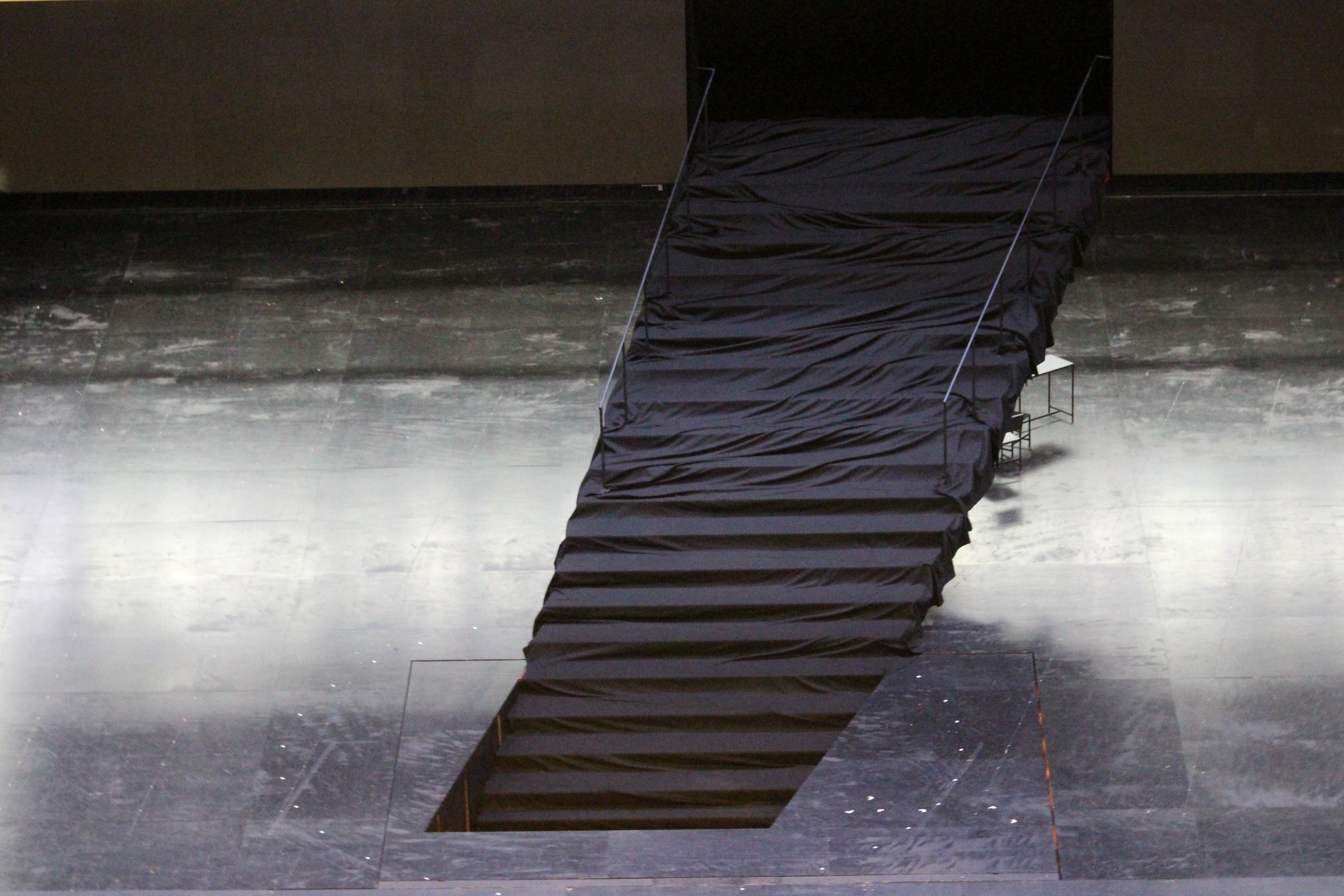

Quatrièmement, l’immonde non-mise en scène d’Ivo van Hove, soutenue par Saint-Gobain, c’est dire, associe un non-décor de Jan Versweyveld (un escalier au centre, qui ne se meut point, et c’est à peu près tout, si l’on excepte les sept chaises alentour) aux vidéos grotesques de l’Israélien Tal Yarden. Les chœurs et la maîtrise, rares dans cette version et vêtus de costumes pourris signés An D’Huys (entre sweats noirs et costumes trois pièces pour les gens chics… ou slip artisanal pour l’Innocent), peuvent bien investir l’espace sporadiquement, nous avons, malgré nous, décroché.

Tant d’artistes pour un spectacle si limité : fouettons les dramaturges – scénographes – vidéastes – costumiers – décorateurs de caca. Par respect pour eux, bien sûr.

En conclusion, en dépit du fiable Ildar Abdrazakov, pour une fois dans une langue qu’il maîtrise mieux que le français, d’un plateau correct et d’un brillant Vasily Efimov, habitué comme Ain Anger des différentes versions, en fin de bal, la représentation déçoit de bout en bout. Version insatisfaisante, scénographie honteuse, ratés de synchronisation orchestre – artistes lyriques (par la faute du changement de pupitre plus que du chef, sans doute) : malgré un haut niveau général, le résultat est décevant en diable et, malgré que nous en ayons, oui, nous avons été frustré par ce grand opéra russe tel qu’embastillé en 2018.