Erik Feller, « Clavier solo », Dom-Forlane

Erik Feller, organiste et compositeur, n’est pas réputé pour graver des récitals à la virtuosité exacerbée. Quand certains ont pour règle apparente de n’enregistrer que des pièces exécutables par les seuls extraterrestres venus de la galaxie J’ai-quatre-mains-six-pieds-et-deux-cerveaux, lui visite des galaxies majoritairement manualiter, a priori plus accessibles aux musiciens ordinaires. Une telle option fait l’une des singularités de l’artiste, et le pousse à fouiller ses enregistrements, moins susceptibles d’éblouir par la seule complexité organistique de la chose.

Ce choix peut passer par une pointe d’originalité : ainsi, on se souvient de son disque Sigismond Neukomm. Erik Feller était sans doute l’un des premiers à graver des œuvres d’orgue de l’ex-vedette internationale, après que Nanon Bertrand avait édité les Vingt-quatre grandes études – l’occasion de regretter l’impasse faite par l’artiste sur la plus longue, la plus lacustre et la plus programmatique d’entre elles. Mais cela peut aussi passer par un plaisir de se confronter à la diversité que cache la notion d’orgue. Ainsi, peu après avoir édité un florilège célébrant son travail de 1982 à 2012, entre Pachelbel et Neukomm en passant par les Goldberg et Mozart, le voici qui affronte, dans un nouveau disque, un défi pas souvent recherché par les musiciens : jouer sur un petit orgue. But is small always beautiful?

L’orgue

L’orgue de Bretteville-sur-Odon est une œuvre de Daniel Birouste inaugurée en 1989. Sa composition : un pédalier de 30 notes, un clavier de 56 notes coupées entre le 3C et le 3C#, une soubasse à la pédale, six jeux de basses, huit jeux de dessus, dont un plein jeu dissociable à mi-course. Bref, une sorte de curiosité néobaroque à l’espagnole, exigeant la présence d’au moins un excellent assistant à la tribune afin de donner l’impression d’une grande richesse grâce à une registration virevoltante. Grâce à la variété des sons choisis, la relative faiblesse des moyens instrumentaux n’est pas qu’une contrainte. Elle devient une façon de recentrer l’écoute sur la musique, en gommant l’effet wow souvent suscité par les grosses machines et les pièces les plus magiquement injouables. Dans son livret, Erik Feller explique ainsi se souvenir des cours suivis à l’école César-Franck, « dans une mansarde, sur un tout petit instrument de quelques jeux » : « Je n’ai jamais autant appris à devoir bien écouter », conclut-il.

Le récital

Comme un cours d’orgue dans une mansarde, la track-list invite à bien écouter et à écouter bien. Le programme mélange Pachelbel, Bach JS et CPE, Mozart, Pablo Bruna, chansons espagnoles, tiento et toccata d’Antonio Mestres, selon cinq moments :

- introduction (Pachelbel + Mestres) ;

- moment JSB ;

- pièces à plusieurs mouvements ;

- Mozart ;

- bis variés.

Ce large éventail, déjà présent pour l’essentiel sur le best of proposé en 2012, participe de l’intérêt de ce qui, sans cela, pourrait tourner à la curiosité réservée aux seuls passionnés. La célèbre Chaconne en fa mineur de Johann Pachelbel ouvre le bal et illustre le précieux souci de l’auditeur : les reprises, obligatoires, sont ornées avec une juste parcimonie afin de ne point trop redonder l’écoute ; les changements de registration, osant même de sémillants mélanges creux, et les modulations de tempi avivent l’intérêt pendant les 8’ que dure cette interprétation. S’ensuit une Toccata du sixième ton d’Antonio Mestres (ca. 1740-1790), enlevée avec un plaisir du frétillement que martèlent les notes répétées annonçant le finale.

Ouvrant une trilogie Johann Sebastian Bach polychrome (fantaisie, chanson, p’tite fugue), la Fantaisie en do mineur BWV562, sans sa micro-fugue inachevée (et peut-être pas autographe), contraste par son caractère lourd. L’interprète semble vouloir mettre l’accent sur la profondeur de l’instrument, la liberté formelle de cette œuvre par moments à cinq voix se laissant comme absorber par sa tonalité mineure. L’objectif est, probablement, de forcer le contraste avec la Canzona en ré mineur BWV 588 qui suit et dont, pour renforcer le caractère dansant, l’interprète semble choisir, peut-être pour respecter au mieux le titre de son disque, d’interpréter manuellement certains passages du pédalier – même si, contrairement au GO de Notre-Dame, les jeux de pédale ne se retrouvent pas au clavier, détricotant un brin l’illusion. Tout ne passe peut-être pas sans à-coups ou hésitations dont on peine à croire qu’elles soient volontaires (1’07, 1’40), mais l’enthousiasme, l’allant et le sens des respirations aspirent l’auditeur dans cette fête tourbillonnante, que conclut, avec forces ornementations fellériques, une seconde partie autour d’un motif chromatique descendant pour le moins pimpant. On imagine que la ‘tite Fugue en do mineur BWV 961 qui suit est moins placée là pour son intérêt vital que pour faire dialoguer un simili-cromorne avec un simili-cornet. En moins de deux minutes, elle contribue donc à élargir notre connaissance de la palette de l’instrument.

Une Suite en fa de Georg Friedrich Haendel signale le basculement de l’album vers le mode majeur. La division du clavier en dessus et basses est idéale pour donner à entendre l’ensemble accompagnement / solo de l’adagio liminaire ou le duo de l’allegro suivant. Les deux mouvements suivants travaillent plus la masse sonore dans son ensemble avec un semblant de fugue énergique et intéressant pour conclure la tétralogie haendélienne dont Erik Feller signe la transcription. Carl Philipp Emmanuel Bach enchaîne avec la Sixième sonate en si bémol majeur (sans référence précise, alors que des sixième sonates, CPEB n’en a pas écrit qu’une), dont le musicien arrose copieusement le premier Allegro de tremblant. Pas sûr que l’Arioso qui suit constitue les 90 secondes les plus passionnantes de notre ressenti musical, mais on apprécie l’effort de l’artiste pour mettre du relief dans cette plaine plutôt sirupeuse, par ex. grâce à des respirations et de légers retards opportuns. L’Allegro final, par ses contrastes, redonne vie à cette musique élégante quoique un peu engoncée dans une jolitude propre sur elle mais guère sexy, as far as we are concerned. Le célèbre et amusant Andante K 616 de Wolfgang Mozart pour orgue mécanique poursuit l’aventure. Ici, le propos paraît plutôt de montrer la richesse des possibles d’un orgue limité ; il est largement rempli, même si la recherche de variations sempiternelles suscite des registrations intéressantes mais pas toujours très jolies quand le tremblant vampirise l’association 8’+4′ comme pour excuser sa simplicité en la dissipant, hélas (4’05).

Après cet éloge de l’instrument, une « Chanson pour le cornet avec écho » (œuvre anonyme du dix-septième siècle qui sonnera une cloche, par exemple, aux amateurs des noëls d’Alexandre Guilmant fricotant avec « Ô jour, ton divin flambeau », septième élévation de la quatrième livraison, voir ici p. 18) sonne comme une provocation : ici, ni cornet, ni écho. Par le jeu entre jeux de détail et jeux de fond, Erik Feller s’amuse derechef de ce que l’on peut jouer sur un « petit orgue ». L’expérience se prolonge sur la chanson « Je vous… », ancêtre du « Sache que je » de JJG, ancrée dans la tradition du seizième siècle où l’orgue était un clavier comme un autre, susceptible de faire vibrer ses auditeurs à la chapelle, à la table et à la salle de concert ou de bal. Prolongeant l’expérience avec une dernière pièce du dix-septième siècle, le Tiento de falsas du deuxième ton de Pablo Bruna, dit « l’aveugle de Saragosse », achève cette série de bis par une pièce plus profonde et fort subtilement registrée – sans crainte des huit pieds.

Les deux photos de l’orgue, citées dans le livret du disque, sont issues du site www.erikfeller.com.

La conclusion

Dans un enregistrement qu’il a lui-même capté avec, un, ses micros Neumann KM184, deux, l’aide à la console de Joseph Hamel et, trois, le mastering de François Eckert, Erik Feller signe moins un éloge de la contrainte du petit qu’un éloge de l’organiste, ce zozo chargé de toucher l’instrument pour qu’il sonne quelle que soit, ou presque, la Bête qui lui est glissée sous les doigts. La finesse de l’exercice dépasse de loin la notion d’exercice sans jamais, pour autant, oublier la finesse : les supposés connaisseurs apprécieront l’astuce du musicien. Avec les supposés « simples curieux », ils jubileront devant la variété des atmosphères tissées par l’interprète ; les snobs préfèreront constater que, quand même, quand y a plus de tuyaux, ça joue plus fort que quand y en a moins alors c’est plus mieux. Comme quoi, surtout à la saison de la chasse, la vie est avant une question des goûts.

(Oui, je sais, c’est à la fois pas net et bof, mais je la tente quand même.)

Ensemble In & Out, « Musicodrames (Stallaert, Warms, Satie) », VDE-Gallo

Le disque du jour rassemble des musicodrames, néologisme revendiqué par « l’Ensemble In & Out » pour désigner des textes lus sur un accompagnement musical – en l’espèce de piano. Dominique Michel interprète, Thierry Ravassard joue, et réciproquement. Contrairement à la proposition de Sylvie Douche dans le livret, il nous paraît y avoir guère de proximité entre, d’une part, ce « genre », laissant une certaine souplesse aux artistes en termes de rythme, de régularité et de récurrence, et, d’autre part, le rap (fondé sur la régularité du rythme de la scansion) ou le slam (où la musique des notes n’est jamais que secondaire). Cet éloignement n’est certes pas un défaut pour un projet fondé plus sur des bases savantes que sur la récurrence propre aux musiques populaires. Intéressera donc davantage, ici, le rapport entre voix et musique. Trois parties permettent de l’examiner sous autant d’angles différents.

La première partie, d’un gros quart d’heure, articule cinq poèmes de Jacques Prévert, des Histoires, autour de pièces commandées par le pianiste à Alphonse Stallaert (1920-1995). C’est le contraire d’un film muet : il s’agit plutôt d’une série de courts-métrages aveugles. En effet, les mouvements et l’émouvant non-picturaux sont esquissés par le duo, que le piano, souvent monodique, commente dans une fausse improvisation les mélodrames narrés (« On frappe »), que la comédienne désamorce ou surinvestisse le texte en silence, ou que les deux artistes avancent d’un même pas vers des fins forcément dramatiques – celles de la fille sans cœur, du fusillé, de l’inquiétant sommeil de l’amour célébré ailleurs par la célèbre musique de Christiane Verger, du cœur qui bat dans l’absence de visites, des parents de la narratrice d’Adrien, du fox-terrier assassiné et conservé au Frigidaire, etc. Les modulations des tons de la voix et la délicatesse du piano permettent à la narration de s’incarner dans un moment de conte musical tout à fait séduisant dès lors que l’on lâche prise : au disque, c’est à l’auditeur de faire l’effort pour s’inventer une posture afin de se laisser souffler une histoire à l’oreille, en mots et en musique. Défi stimulant, d’autant que la musique revendique une fonction plus narrative que d’emblée séductrice !

La deuxième partie, d’une douzaine de minutes, plonge le curieux dans les moins méconnus « Sports et divertissements » d’Erik Satie. Cette fois, la déconnexion demandée à l’auditeur est encore plus grande, car le texte évoque souvent plus qu’il ne signifie – à moins que, pour vous, « le hibou allaite ses enfants » ou « le paysage a très froid et ne sait où se mettre », ait un sens précis, ce que nous ne pouvons que respecter, le cas échéant. Dans cette série de 21 pièces pesant moins d’une minute chacune, le compositeur souhaitait associer piano, voix et dessin. Le grotesque se suspend aux interstices de saynètes sciemment moins mythiques (les référents sont toujours concrets avant d’être gobés par l’absurde) que mitées (il manque souvent des pans à la diégèse, rendant l’auditeur acteur du récit pour « combler les trous »). Le pétillement des notes, écrites en 1914, et les évocations pseudo-enfantines font écho à une avant-guerre qui sent la fraîcheur, la danse du vent, la mer et les mariages, tout en résonnant sans raisonner lorsque l’on sait ce qu’il advint peu après. L’humour satique, avec un « t » et en un mot, déflagre çà et là, associant une musique élégante à des fulgurances dégingandées que Dominique Michel s’amuse à parler dans des voix différentes.

Ainsi, dans « Le yachting », entend-on quelque loup de mer déconseiller à une dame de s’asseoir au fond de l’eau car « c’est très humide », avant qu’une autre élégante s’excite devant de « bonnes vieilles vagues » car « elles sont pleines d’eau ! »… ce qui permet au dialogue de finir avec l’ambiguïté requise : « Vous êtes toute mouillée… / – Oui, monsieur. » Si, après cette évocation sexuelle, vous vous sentez mal à l’aise, souffle le compositeur dans « Le Water-chute », c’est sans doute que « vous aviez besoin de vous amuser » ! L’ironie, aussi musicale que parlée (ainsi de la « Marseillaise » souillée dans « Les courses »), s’amuse des intertextes : ainsi, dans « Le flirt », l’incipit d’« Au clair de la Lune » accompagne le gémissement d’un homme qui voudrait « être dans la lune » de sa conquête. De la sorte, l’air de ne pas y toucher, Erik Satie joue de l’ambiguïté du non-sens (référents intelligibles mais sens incertain), de la communauté de référents et de l’étrangeté sporadique qui teinte et fait tinter l’humour avec une indécidabilité très fine, précipitant dans un même creuset, officiellement divertissant, à la fois l’amusement et les menaces que le sourire ne parvient à couvrir – à l’instar de cet aéroplane du p’tit « Pique-nique », qui est (« aussi » ou « en réalité » ?) un orage à cause duquel tout cesse. Cette balade fort plaisante-mais-pas-que profite d’une interprétation aux oignons émincés pour rappeler l’importance d’Erik Satie, l’homme qui se servait du sourire pour agrémenter une vision noire, donc lucide, de notre condition – cette vie restant, comme le ponctue le dernier mot du cycle à la fois très français et so british, un game dont nous finirons par connaître la beckettienne fin de partie.

La dernière partie, de huit minutes, plonge l’auditeur dans la « Prière de la Charlotte » de Jehan Rictus, le puissant poète social qui excelle à peindre la vie d’en bas, la vraie, opposée à celle des « rigoleurs » d’une part, et à celle des bondieuseries type Assomption de la Vierge d’autre part. Le texte suit, pendant la nuit de Noël, la prière entre phatique, emphatique et performative de Charlotte, une cloche qui cherche les mots pour prier la Vierge Marie – et dont la prière est donc constituée par la quête de la prière. La musique, magnifique, de Fernand Warms, date des années 1920. Elle démontre un art du remix formidable ainsi qu’une maîtrise confondante de styles variés. Sous les doigts précis du pianiste, l’on entend ou croit entendre des bribes de Chopin, Schumann et Liszt… ainsi qu’un sens de l’intertexte efficace (ainsi de « Quand Jésus naquit à Noël » pour fêter la saint Poivrot, ou de l’hymne mariale récurrente, marquant le début de la péroraison – supplique pour avoir un porte-lasagnes afin de s’enfoncer des ronds de boudin ou, au choix, crever de suite pour ne pas être ramassée, grelottante, comme les autres soirs). La cohabitation musicale du folklore et de la musique savante, choisie par Fernand Warms, répond à la déblatération cahotante et chaotique de Charlotte. Tout, ici, est magnifique et émouvant : le texte, la musique, le piano et l’interprétation vocale. En dire plus serait trahir la puissance émotive de ces huit minutes, ce qui n’est pas notre style.

En conclusion, la brièveté du disque (39’) peut certes décevoir : comme on dit en sports et autres divertissements, « il y avait la place » pour permettre deux fois plus de découvertes. Toutefois, la construction de ce court récital est remarquable : pour commencer, une œuvre abrupte et, en un sens, basique puisque la musique se contente souvent d’illustrer le texte ; pour continuer, un cycle où la musique prolonge et titille un texte à la fois descriptif et anti-descriptif ; pour finir, une pièce où l’accompagnement musical porte le récit, façon chambre d’écho amplifiant la portée d’un drame qui, par-delà les supposées conventions, n’est certainement, dans son propos comme dans son expression, ni suranné, ni caricatural. La progression et la diversité ainsi démontrées, associées à une exécution délicate, convainquent de l’importance du disque, ainsi que de l’intérêt de l’écouter, posément, d’une traite. Bref, une belle découverte que l’on a joie de conseiller aux curieux disposant d’une quinzaine d’euros et de 40’ devant, derrière ou à côté d’eux.

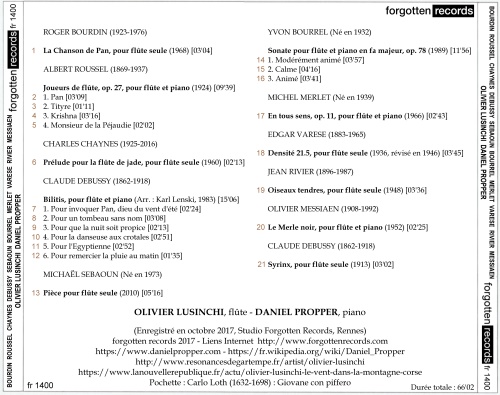

Olivier Lusinchi, « Œuvres pour flûte mais pas que », Forgotten Records

Ce n’est pas à un organisateur de récitals d’orgue que l’on racontera des salades ! De même qu’un concert d’orgue, c’est ennuyeux, de même la flûte traversière, c’est – un peu comme la harpe – une promesse d’ennui poli, façon flûte à bec alto dans les sonates de Telemann. Pour contredire ce topos, Olivier Lusinchi propose un récital varié autour de musiques du vingtième siècle pour flûte seule ou flûte et piano. Enregistré en octobre 2017, ce disque est disponible pour 12,9 € hors frais de port.

Le spectre musical ici passé en revue commence par « La chanson de Pan » (1968) de Roger Bourdin. D’emblée, la découverte du programme original fomenté pour le disque, typique des passionnantes productions de Forgotten Records, exige que l’on accepte, avec appétit ou fatalité, le large vibrato, un brin envahissant à notre avis d’inculte curieux, d’Olivier Lusinchi – ce prolongement des notes qui ondule voire se déhanche après la note avec une gourmandise non feinte. Cela vaut la peine ou le plaisir, selon le goût des auditeurs, car la track-list associe titres et compositeurs connus ou méconnus. En sus, ce qui n’est pas rien, le piano de l’excellent Daniel Propper, restitué de façon un peu ouatée selon ce que nous entendons et néanmoins parfaitement calé aux circonvolutions de son comparse, propulse un swing aussi distingué que canaille et sapide, ha-ha, dans les « Joueurs de flûte » d’Albert Roussel. Pour les impatients, filez directement piste 3 : sur l’ensemble de l’enregistrement, les synchronisations sont parfaites, mais l’association des deux artistes donne un « Tityre » plein d’énergie.

Enchaîné, le Prélude de la Suite « pour la flûte de Jade » (1960) de Charles Chaynes n’est, à nos esgourdes inexpertes, pas la découverte la plus passionnante, mais il explore avec manière de poésie l’association entre la douceur du souffle et le groove des accents – et puis, découvrir un compositeur décédé à 91 ans en 2016 n’est certes pas sans titiller notre curiosité. Enquillant sur cette curiosité, débaroule une suite autour de Bilitis siglée Claude de France, associant mélodies pour voix et piano et pièces pour flûte, harpe et célesta, dans un arrangement de Karl Lenski. L’ensemble privilégie le travail d’atmosphère sur la netteté des contrastes. Dans cette perspective, la précision de Daniel Propper s’associe harmonieusement avec le son généreux d’Olivier Lusinchi (superbe résonance finale de « Pour un tombeau sans nom »). La très classique « Pièce pour flûte seule » (2010) de Michaël Sebaoun, jeune compositeur chouchou du label, propose un voyage sans à-coups sur les domaines classiques de la flûte, feat. quelques roulements de langue pour stabyloter l’émotion. Elle est rivée à la charmante sonate pour flûte et piano (1989) d’Yvon Bourrel, dont les modulations énergiques captent l’attention. La forme classique de la pièce (mouvement prompt – évanescent – vif) s’enrichit d’une mise en perspective dans le dernier mouvement (vif – lent – vif) qui séduira les amateurs de musique aussi posée que bien écrite. Après quoi, le programme étant orienté vers la musique de bon goût, ce qui n’est toujours pas un quolibet, il propose « En tous sens » (1966) de Michel Merlet. La pièce distribue clairement les rôles entre une flûte virevoltante et un piano harmonisant joliment le propos. Les amateurs de pièces conceptuelles ou secouant l’ouïe passeront leur chemin ; les autres apprécieront une science de la composition peut-être un peu sage mais idéale pour goûter l’art d’un interprète clairement plus tourné vers le groupe des Six que vers la musique conceptuelle.

Pour terminer ce disque correctement rempli (1 h 6’), « Densité 21.5 » (1936-1946) d’Edgar Varèse ouvre le bal. Légèrement plus inventive que les très dignes œuvres l’ayant précédée, cette pièce propose plus de créativité sonore, que matérialisent par exemple les bruits des tampons sur les trous de l’instrument. En dépit d’un rendu sonore qui paraît perfectible (interférences à 1’41, 1’46 et 2’, par ex.), on apprécie l’effort de tension dont Olivier Lusinchi fait démonstration dans cette pièce à la gloire du platine évoqué dans le titre. Complément de programme inconnu de nos services, « Oiseaux tendres » (1948) de Jean Rivier investigue les différents possibles de la flûte avec un souci agogique certain – en clair, c’est varié mais on comprend où c’est que le discours veut aller. Cela n’exclut pas derechef d’étranges interférences (basses entre 0’56 et 1’01), mais cela inclut une réelle volonté de pousser le flûtiste dans ses retranchements : variété des attaques, vigueur des notes, panel d’atmosphères finissant moriendo mettent en valeur l’aisance d’Olivier Lusinchi, 43 ans après son prix du Conservatoire de Versailles.

On se réjouit de retrouver Daniel Propper pour un « Merle noir » d’Olivier Messiaen (1952) : le pianiste joue peu, mais son piano semble, cette fois, autant que notre modeste matériel d’écoute nous permette d’en juger, capté avec une précision plus appropriée. Aussi sa simplicité de toucher se fond-elle d’autant mieux avec la sonorité épanouie du soliste dont les notes s’entremêlent avec celles du piano dans un effet d’écho fort séduisant. La matrice conclut l’affaire : « Syrinx » (1913), de Claude Debussy se déploie en refusant la souplesse libre qu’y insufflent certains interprètes comme Emmanuel Pahud. Les tenants d’une inspiration consubstantielle à l’idée d’interprétation auront beau jeu de pointer la raideur relative de cette version ; se délecteront par conséquent les militants d’un respect de la partition et d’une rigueur libérant Debussy d’une exécution trop subjective.

En conclusion, plutôt que de pointer les naïvetés de présentation (hyperlien vers articles sur la quatrième de disque pas très bien imprimée), l’absence de précision sur ingé son (modestie du propriétaire du label ?), la fatuité de certains passages du livret (ha ! cet « imaginaire atticisé » !), il convient de souligner l’apport de cette galette à la découverte d’un répertoire souvent peu connu. Que ceux qui connaissaient Roger Bourdin, Charles Chaynes, Michaël Sebaoun, Yvon Bourrel, Michel Merlet et Jean Rivier se gaussent ; les autres ont, si la curiosité les titille à leur tour, une occasion agréable de se refaire.

Franz Schubert aux Spiriades, La Frette Studios

Comme souvent quand vient l’heur(e) de présenter un disque, plusieurs prismes sont envisageables. Ici, un seul nous paraît pertinent. Il s’agit d’un témoignage de deux concerts Franz Schubert donnés en 2017 et 2018, l’un en l’église Saint-Martin d’Herblay, l’autre « dans les salons de La Frette Studios ».

En conséquence, il ne faut pas, même s’il est quasi impossible de s’en empêcher, juger le disque en se fondant sur la qualité de la prise de son – à l’aune des exigences modernes, dès les quatre premières pistes, c’est épouvantable : les bruits de fond sont audibles en permanence, parfois plus que le quatuor ; le souffle est perpétuel ; hormis le premier violon, que les circonstances donnent l’illusion de percevoir acide dans les aigus, on ne distingue guère les différentes voix, ce qui est fâcheux dans un quatuor aussi riche que l’Arpeggione. Face à la concurrence dans ce domaine, cette publication, vendue entre 15 et 18 € peut paraître extravagante. Apprécier le réel souci de respirer ensemble, d’honorer la lettre de ce quatuor phénoménal, de faire musique à quatre est mission difficile (pour faire snob, citons à titre d’exemple l’entrée tubique du violoncelle à 5’14 ou à 6’ de la deuxième plage, proche d’un, pardon, on n’a pas la moindre envie d’être vilain tant l’on est heureux de se voir offrir un disque, gros pet).

Cependant, il est évident que l’erreur n’est pas d’enregistrer des concerts qui paraissent fort gouleyants, et la facétie de formulation n’a rien de débilistiquement méprisant : non, l’erreur est d’éditer ce disque, fût-ce à titre confidentiel. Dans le domaine de la chanson, admettons que cela aurait pu passer, sans flatter pour autant l’interprète. Dans le business du classique, où la beauté du son est essentielle, c’est, pardon pour ceux qui nous firent ce don dont, ha-ha, on sait qu’il n’a rien de gratuit, proche du honteux. D’autant que le niveau des musiciens n’est nullement en cause : on subodore la richesse des sonorités ; on devine l’envie de donner cours à la tension, au dialogue, aux contrastes, essentiels dans cette musique qui peut être aussi belle que gnangnan, ce qui ne semble pas le moins du monde le cas ici. Ce nonobstant, on serait hypocrite en louant cet hommage à feu Nicolas Risler sans avouer que la prise de son des deux concerts essouffle la bonne volonté de l’auditeur et discrédite les interprètes impliqués dans l’histoire (ajoutons que laisser quinze secondes d’applauses à la fin d’un morceau ne change rien à l’affaire).

Les plages qui suivent l’Arpeggione, unissant Isabelle Flory, première violoniste du quatuor, à Stéphane Spira, pianiste, dans les sonates D385 et D574, ne changent rien à notre triple opinion : impression d’un très haut niveau, impossible à jauger dans cette catégorie tant la qualité sonore est inadaptée au talent des instrumentistes ; même si l’on est flatté d’avoir reçu cette galette au programme très respectable, incapacité de conseiller l’acquisition ou l’écoute de ce disque car, on l’aura compris, le son est épouvantable ; conseil néanmoins pour les autochtones d’aller ouïr le festival Les Spiriades (La Frette – Herblay), qui associe virtuoses confirmés et jeunes talents pour un tarif pouvant s’abaisser à 12 € sur des concerts a priori plus que très fréquentables.

En conclusion, pour seule excuse de notre snobisme, nous dénoncerons l’inadéquation entre des pièces majeures, des interprètes a priori brillants, et un support de disque laissant espérer une qualité de son adéquate qui n’est pas, selon ce que nous entendîmes, respectée.

Komm, Bach!, troisième saison : le programme

Il prépare son retour, le festival créé en octobre 2016, avec l’inauguration par Daniel Roth de l’orgue restauré par la manufacture Yves Fossaert. Après le quarante-septième concert, sa troisième saison courra du 15 septembre 2018 au 21 juin 2019 ! Le programme de folie vient d’être dévoilé. Retrouvez-le ci-dessous… et sauvez les dates qui vous font palpiter – les dates, donc – dans votre agenda !

Music is the time of the season

Soleil, grand soliste, belle humeur et découvertes : pour finir la moitié de l’année (donc la deuxième saison de Komm, Bach!), l’heure est venue de profiter du concert de la Fête de la musique. Au programme, orgue et saxophone soprano, avec des arrangements, des tubes, de l’improvisation et même, tadaaam, une création intergalactique. En prime, ce soir-là sera dévoilé le contenu de la troisième saison de Komm, Bach!, toujours aussi pulsatoire et secouante.

Bref, on vous attend ce jeudi à 20 h en l’église Saint-André de l’Europe (Paris 8).

Qu’est-ce qu’on peut bien faire, juste après ça ?

Après avoir assisté un chiadé de virtuose à l’orgue de Notre-Dame de Paris ?

Ben, tu peux chercher du travail. Spliker à son curé que non, tu peux pas parler à son ployé comme à d’la merde, surtout en serinant des sornettes. Répéter avec un grand virtuose qui, à chaque fois que tu bourdes, fait semblant que pas de problème. Discuter avec une secrétaire de paroisse qui t’accuse de pas avoir renvoyé le document que – ah si. Boire l’apéro et aller voir un machchch de Coupe du monde en tendant bien haut un majeur pour tous les bien-pensants chantant « c’est fait spré pour déconscientiser les gens ».

Le quotidien, l’ordinaire, un univers.

Insider : Jean-Luc Thellin à Notre-Dame, épisode 3

Tu sais que tu es dans un endroit chic quand, même depuis les toilettes, tu disposes de ce genre de vue.

Dernières gouttes de lumière sur Notre-Dame. Ce samedi 16, c’est le soir de Jean-Luc Thellin : il revient aux grandes orgues de la cathédrale pour un récital de maboul, préparé avec gourmandise. Si, dans la vie, les trompettes sont parfois mal embouchées, les célébrissimes chamades de la renommée, elles, sont prêtes à pouët-pouëter lorsque viendra leur tour. Ça va sonner, pas d’inquiétude : en garde, mes mignonnes !

Le temps que Philippe Lefebvre, l’un des trois titulaires, crache une puissante improvisation pour couronner la messe, et la concentration, tranquillement, se met en place. Les chanceux qui ont eu l’honneur d’être invités à la tribune – expérience impérissable même si on entend hypermieux en bas – choisissent leur place. Les sept à huit cents spectateurs (incluant l’important va-et-vient touristique qui pollue ces auditions gratuites) arrivent. Certains ont conscience de l’énormité de ce qui les attend ; d’autres sont curieux et prêts à s’enthousiasmer ; d’autres encore, qui ont été traînés ici par un tortionnaire du sexe opposé, craignent de s’ennuyer ferme parce qu’un récital d’orgue, c’est chiant, non ? (Parfois, si. Faut bien choisir, surtout si on est constipé. Bref.)

Encore des chamades. Ça fait un peu redondant avec la photo d’avant, mais j’aime bien ce cliché de Rozenn Douerin, alors bon.

De passage, des anges s’incrustent dans le buffet pour assister en connaisseurs à ce qui les attend. On les entend murmurer sur l’air du « Tiens, c’est pas une guitare mal jouée et du djembé massacré par un Versaillais blanc qui se prend pour un bel-re ? Il paraît que c’est la mode, à Paris aussi », mais on fait mine de n’avoir rien ouï – d’autant que l’on est d’accord avec eux, ça ne servirait de rien de se conforter en entonnant la symphonie contre l’épouvantable hégémonie dans le répertoire liturgique issu des nullités charismatiques. En sus, c’est pas le sujet immédiat. Là, on s’apprête à parler de musique, pas de fèces.

L’artiste s’installe sur le banc. C’est à la fois chaud comme les dernières minutes avant une exécution (sauf que là, ce sont deux chefs-d’œuvre qui vont être exécutés) et brûlant comme le moment où, dans une course de fond, tu accélères vers les deux tiers de la course et tu sens que tes adversaires ne peuvent pas suivre. Cela dit, j’ai toujours été nul en parabole, j’en suis conscient. En revanche, point ne suis assez obtus pour ne pas sentir que là, y a plus de rigolade possible.

Du coup, j’ai dû proposer une analyse musicologique de dernière minute, du genre : « Imagine, Jean-Luc, y a un énorme hippopotame qui rentre dans Notre-Dame et qui fait un gros, gros prout. » Enfin, quelque chose de délicat et de bon goût. Ou alors, je n’ai rien proposé mais l’artiste y a pensé en même temps que moi. Disons que, si ce n’est pas le cas, le résultat est à s’y méprendre – il est vrai que, à défaut d’avoir un grand sens de la mode voire de la politesse, je suis bourré parfois d’humour…

… et, contrairement aux apparences, je sais quand bien fermer ma grande gueule parce que l’art est dans les tartines blocks. En tout cas, ça m’arrive de savoir. Et là, en l’espèce, j’avais hâte de découvrir ce qui allait suivre.

Paradoxale versatilité des humeurs : en tant qu’assistant, j’ai hhhâte que le récital se termine bien ; et, dans le même mouvement du cœur, pas du tout. Ben oui, quoi après avoir tourné les pages, appuyé sur un bouton 162 fois, été impressionné par un mec qui sait maîtriser tant les plus redoutables traits de Liszt/Guillou et Reubke que les plus fines subtilités et les grosses ficelles de l’orgue de Notre-Dame ? L’avantage, sur l’instant, c’est de ne pas penser. Trop à faire, et pas question de bégayer dans la phrase du concert. Y a du boulot, pour que le zozo au nœud papillon blanc puisse, lui, boulotter quasi en paix, quoi que sans faute d’orthographe (soit dit pour les hippopotames qui nous lisent).

En vérité, je vous le dis, sur un grantorg, un rganiss n’a pas besoin de deux bras et deux jambes : un gros, gros cerveau de malade mental, deux jambes et quatre bras sont a minima requis. Vous me direz que, sur la photo supra, on n’en voit que trois, de bras thelliniens. Exact : le quatrième pressait des boutons, sans doute pour se détendre… ou pour changer les registrations, c’est-à-dire les combinaisons de sons choisies par l’artiss lors des épisodes précédents (d’où l’importance des Post-it jaunes fluo que vous apercevez sur les partitions, indiquant approximativement le moment où faut appuyer).

Obligé d’être assis sur le banc près du rganiss pour tourner les pages, le sistan ne doit pas pour autant empêcher le virtuose de se sentir à l’aise, id est libre de vaguer de haut en bas et de droite à gauche sur les cinq claviers à sa disposition. Du coup, il peut lui arriver de se prendre pour Napoléon, afin de ranger son inutile bras gauche et d’obliger le musicien à chercher une esscuz en cas de fausse note, na – ô le sens de la vengeance que développe le toupti musicien, c’est choquant.

Pas de quoi perturber l’artisss, tout entier consacré à la musique spectaculaire qu’il interprète., entre pianissimi délicats mais audibles jusque dans la nef, nuances intermédiaires tracées au cordeau entre ondulants, fonds nourris et associations inattendues, et fortissimi où le but reste de faire de la musique même quand tu joues HYPERFORT (« on met où la contrebombarde ? et si on supprime la chamade de 8′, c’est pas plus wow ? », etc.).

Après sa prestation fabuleuse, parfaitement dans les temps (faut pas dépasser 45′, présentation par on-sait-pas-qui incluse), ne restait plus à l’artiste qu’à mettre un coup de boule à la rambarde, et le tour était joué… moins les SMS émus qui pleuvaient comme à Gravelotte – même si, bon, en 1870, y avait peu de Texto – pour applaudir le surganiss, comme y a des surom. C’était impressionnant, émouvant par le choix des pièces, abouti musicalement en dépit du temps si court laissé pour apprivoiser l’orgue, éblouissant techniquement… Bref, il est fort, ce coco. Hum, je sais, mais comment tu veux bien conclure dignement un moment aussi sekpsionnel que tu as essayé de faire vivre à tes lecteurs en témoins privilégiés ?

- Jean-Luc Thellin après son concert… et au premier de ses trois rappels, événement rarissime à Notre-Dame pour une audition. Photo : Rozenn Douerin.

- Zidane donne son coup de boule. Photo : Rozenn Douerin.

- … quant à ce qui se passa après, only the characters shall know what I mean. Photo : Rozenn Douerin.

« Le Château de Barbe-bleue », Théâtre de la Monnaie, 13 juin 2018

Il arrive que, quand tu rencontres une vedette pour l’interviouver à l’initiative d’un taché de presse un peu foufou, tu tombes de Charybde en Scylla, et que c’est cool. D’abord, elle t’entretient chez elle, carrément, en confiance, te fournissant quelque breuvage sans s’épouvanter que tu acceptes une boisson alcoolisée, prononçant même çà et là quelques gros mots – c’est dire si elle sait que son propos et sa sincérité t’intéressent, pas le contenu des éléments de langage d’une hypothétique bienséance parfaisant l’image supposément lisse d’une artisss lyrique qui chante de grrros rôles de Wagner à Vienne. Ensuite, elle te dit : « Laissez-moi le temps de relire cet entretien, ce sera plus intéressant si j’y exprime vraiment ce que je pense », et c’est exactement ce que tu espérais – du coup, quand vous les lirez, ce seront vraiment les vrais propos de la star que vous lirez. Enfin, elle te lance : « Et pourquoi ne viendriez-vous pas me voir chanter Judit à Bruxelles ? » Le poète-philosophe Ricet Barrier ayant stipulé que « chauffe un marron, ça l’fait péter », je, in a way, une fois n’est pas coutume, m’offris un oxymoron et pétai avec élégance – autrement dit : me rendis, après révision et tout en en profitant pour errer dans le centre-ville, à Bruxelles aux fins sus-stipulées.

Le lustre de la Monnaie, et c’est pas une contrepèterie – enfin, je crois pas. Photo : Bertrand Ferrier.

La soirée était divisée en deux périodes inégales signées Bela Bartók. D’abord Le Château de Barbe-bleue, opéra pour deux chanteurs, grand orchestre et chœur (1 h) ; après demi-heure d’entracte, Le Mandarin merveilleux, pantomime (30’).

Les histoires : dans Le Château, Barbe-Bleue s’est chopé une nouvelle épouse en la dérobant à son promis. Cette vierge arrive avec le zozo dans un château sombre et suintant le sang. Elle exige d’ouvrir tout ce qui est clos, dont les sept portes qui jalonnent l’édifice. Chaque seuil révèle un secret de BB (une salle de torture, un aperçu de sa richesse…) ; le dernier laisse entr’apercevoir les fantômes des ex de BB que Judit, pour avoir voulu tout savoir de son chéri, ira rejoindre. Dans Le Mandarin merveilleux, un Chinois débarque dans un bordel pour niquer. Comme c’est le premier riche de la soirée, on lui offre la plus jeune pute et on essaye de le tuer. Las, il ne décèdera qu’en découvrant l’amour entre les lèvres de la péripatéticienne.

Le spectacle : pour sa deuxième mise en scène, Christophe Coppens impose à Nora Gubisch une déambulation dans un décor transparent, vertical, scandé par des miroirs. L’influence d’Olivier Py est patente – on suppute que, pour sa prochaine mise en scène, des personnages écriront des mots sur les murs tandis que des soldats nazis déambuleront de ci de là, éventuellement cul nu, sous des néons éblouissants. Cette fois, Barbe-Bleue est en chaise roulante sauf à la fin (on ne comprend ni pourquoi l’un, ni pourquoi l’autre, mais on doute très, très peu que cette parabole débile soit très puissante). Judit, affublée d’une chemise de nuit blanche et d’une longue chevelure (pour trancher avec le costume sombre et la chauvitude de Bloubarboudo ?), baguenaude de salle en salle. Évidemment, le livret expliquant que la scène représente un endroit rythmé par des portes, il n’y a pas de portes, le metteur en scène étant toujours plus profond que le compositeur et son librettiste.

L’énergumène réinvestit le même décor pour la pantomime, l’habillant cette fois de couleurs entre esprit almodovarien et boîte à partouze homosexuelle, ce qui est à peine complémentaire. L’une des prostituées est jouée par un homme – c’est contraire au texte, mais tellement sexcitant si t’aimes ça, tant pis pour Bartók ; et l’on regrette, du coup, que cet homme soit la seule à montrer ses nichons, les autres étant protégées par des tenues de clown ou des combinaisons couleur chair – hypocrisie de l’audace homosexuelle.

Le biais : nous avons payé notre voyage et notre hôtel, mais nous sommes invité au spectacle par Nora Gubisch. In situ, nous sommes chaperonné par Anne Rubinstein, pourtant prête à partir en vacances ; et nous aurons la chance de pouvoir deviser après la représentation avec la cantatrice et son compagnon, un certain Alain Altinoglu, tout à fait accessoirement le chef du soir. Même si nous revendiquons notre liberté d’écouter et d’écrire, il faut admettre qu’elle est en partie aliénée par notre reconnaissance devant cette opportunité exceptionnelle. D’où ce paragraphe.

La représentation : d’emblée, quoi que nous soyons placé, au parterre, à un fauteuil de VIP situé au cinquième rang, nous sommes frappé par la richesse de timbres, par la précision de l’orchestre (attaques, adaptabilité, énergie des intentions), et par la densité de son son (si, si). En dépit d’une moquette au sol qui ampute méchamment le potentiel musical de ce joli théâtre à l’italienne tout juste rénové, les musiciens propulsent une musique dense et concentrée, privilégiant le contraste sur la joliesse sans sacrifier la beauté des harmonies parfois secouantes, associant avec brio des ensembles homogènes et des soli brillants (à l’exception des deux grosses interventions de l’orgue, assez cocasses tant le son synthétique choisi est plus digne de Gold que de la Monnaie – on attend avec impatience la restauration de l’orgue local, boudu).

Les deux chanteurs affrontent un défi paradoxal. D’un côté, ils chantent dans un opéra qui « ne fait qu’une heure ». De l’autre, ils sont sur scène de bout en bout, exclusivement à deux, pendant toute l’heure du spectacle. Et quelle performance est exigée d’eux ! La basse doit être dotée d’un souffle remarquable, d’une puissance certaine et d’une présence d’acteur indubitable, tant son rôle est massif et ambigu (il aime Judit mais, vieux salopard, semble vouloir quand même l’éliminer pour ne pas s’encombrer d’un témoin gênant). Sa comparse doit propulser tant des aigus stratosphériques que des graves de mezzo, se montrer persuasive et amoureuse, bref autant jouer la timide qu’en vouloir, tant dans l’intonation que dans la composition scénique – le tout en hongrois ce qui, même pour l’habituée Nora Gubisch, ne doit point être une mince affaire.

Une jambe de Dan Mussett (le proxénète), un cachalot en plastique et une jambe de James Vu Anh Pham (le mandarin), contorsionniste. Photo : Bertrand Ferrier.

La troisième représentation, à laquelle nous assistons, est, autant que nous en puissions juger, remarquable. Bien que l’on s’agace de peu sagaces crapahutages imposés à Judit, bien que l’on s’outrecuide des effets lumières ratés (projos visibles sous scène alors que Juju est censée voir un lac, éblouissement lié à des mandarines éclatantes mal orientées…), bien que l’on soupire devant la banalité facile et insignifiante d’un Barbe-Bleue longtemps immobilisé en chaise roulante aux dépens du livret, on goûte la virtuosité des interprètes et leur souci de ne pas se contenter de débiter leur texte, quelque complexe soit-il, mais de l’incarner (émotion faussement naïve de Judit, hiératisme pas si impassible de Barbe-Bleue) quoi que le metteur en scène ait décidé qu’ils ne se rencontreraient jamais, pour une raison qui lui est sale ou propre, va-t’en savoir. En dépit d’une partition hérissée de difficultés multiples, les différenciations d’intention et les synchronisations entre orchestre et soliste (voire chœur, peu sollicité) séduisent un public venu en masse en dépit des inquiétudes des programmateurs devant l’originalité de ce double projet Bartók.

Force est de constater qu’une partie de nos voisins s’éjecte à la mi-temps. Est-ce pour fuir les gaudrioles has been à venir, qui gâchent un brin la partition descriptive du grand Hongrois ? ou pour ne pas soupirer devant des vidéos consternantes (sciemment, on n’en doute pas, mais l’excuse n’en paraît pas moins courte), des symboles pseudo-surréalistes (sex dolls accolées sortant sans fin d’une sorte de vagin…) et des extravagances simili queer rendues digestes pour un tout-public ? On ne le saura point mais, même si l’on est heureux de se débarrasser des deux connards de vieux qui nous jouxtaient et, s’ennuyant, faisaient claquer leurs ongles contre leur dentier quand ils ne regardaient pas leur montre, on leur donne tort : la musique est fort intéressante, et l’orchestre, coaché de près par Alain Altinoglu, paraît investi dans cette cavalcade narrative. Certes, la seconde partie du spectacle a des odeurs de foutre ranci, mais la chose est quasi secondaire : c’est un prolongement inattendu de l’opéra précédent, voire une explication gay à l’ambiguïté du Château (un homme qui s’unit à une femme meurt, un homme qui tue les femmes vit, bref).

Backstage à la Monnaie. Photo : Bertrand Ferrier (prise sous le contrôle d’Anne Rubinstein, afin de ne pas révéler les secrets du décor de Christophe Coppens & I.S.M. Architecten réalisés in situ)

En conclusion, les deux parties réunies fournissent deux heures de spectacle – incluant l’indispensable entracte. L’ensemble resplendit d’une musique inventive même quand elle se présente comme fonctionnellement diégétique. Dans un bel ensemble, les musiciens l’habillent de leur talent motivé et motivant ; les chanteurs ont l’élégance de se jouer des difficultés interprétatives, pourtant pyrotechniques, avec une feinte indifférence qui leur laisse libre champ pour s’investir dans leur présence dramatique ; et, en dépit des caricatures homosexuelles que se plaisent à entretenir les grands opéras pour des raisons qui, musicalement, nous échappent carrément (à Paris, on veut bien soupçonner que la forte fréquentation des homosexuels excite cette tendance, mais l’on n’a guère vu cette cible envahir le public bruxellois…), l’on ne peut qu’applaudir à cette production et que se réjouir devant son succès. Tracasse, ô maître des grandes maisons d’opéra : dans la vie artistique, y a pas que Mozart par ce jean-foutre de Castellucci, même si ça, ça se remplit de suite, hélas !