JSB approche !

Vous ne le connaissez sans doute pas. Pourtant, Pascal-Henri Polo est un de ces jeunes virtuoses résolument originaux qui, tout en n’ayant pas la carrière toute tracée des futurs gendres parfaits et mignons tout pleins, secouent les orgues avec un talent et un art résolument personnels. Au programme spectaculaire de ce « concert des 3B », Bach, Brühns et Buxtehude, un florilège Bach dont la toccata la plus célèbre du monde et le plus beau quart d’heure jamais écrit pour le roi des instruments : la passacaille et plus BWV582.

Oubliez le froid et la pluie de janvier. Profitez de la beauté. Entrée libre et, inch’Allalalalah, écran géant avec vidéaste dédiée. Pour rejoindre l’événement FB, c’est ici.

Flore Vesco a beaucoup de goût

Hâte de lire ce que griffonne cette petite Flore : son goût semble sûr et certain, et j’aime déjà beaucoup son œuvre. Au moins cet article.

Hâte de lire ce que griffonne cette petite Flore : son goût semble sûr et certain, et j’aime déjà beaucoup son œuvre. Au moins cet article.

« Les Reines », Manufacture des Œillets, 12 janvier 2018

À quoi pensent les femmes ? Normand Chaurette pose la réponse en donnant la parole aux reines qui hantent Richard III de Shakespeare. Celles-ci quittent le rôle d’êtres sans défense, celui que Bill leur aurait attribué (#balancetonporc), pour prendre tout l’espace dans cette sorte d’alternative version narrant la lutte entre Édouard mourant et Richard III, côté cénacle des femmes.

De quoi s’agit-il ? Y a Élisabeth (Anne Le Guernec), la reine, la vraie, qui n’est plus reine que pour quelques heures : son époux le roi agonise. Y a Isabelle et Anne Warwick (jolie Pauline Huruguen et omniprésente Marion Malenfant), clairement là pour prendre le pouvoir en s’appuyant sur leurs mecs, leurs mensonges (« j’ai douze ans ») et leur sens du sacrifice des autres, type bébés ou concurrents – spoilons, avec deux « s », ça réussira à Anne. Y a la duchesse d’York (Sophie Daull), réputée pétée du casque – elle a un bandage sur la tête, c’est dire –, qui impose mutisme à qui elle veut. Y a Marguerite d’Anjou (formidable Laurence Roy), running gag triste, toujours sur le départ et toujours là, qu’elle parte pour la Russie ou la Chine. Et y a Anne Dexter (Bénédicte Choisnet), la sœur, dont on a coupé les mains et qui est réputée muette – si on l’entend, c’est le fruit un peu pourri de notre imagination.

Comment ça se passe ? Dans le nouveau Centre Dramatique National d’Ivry, rénové par l’architecte Paul Ravaux, la grande salle se présente dans une configuration « bifrontale ». En clair, imaginez un catwalk qui tient lieu de scène. De part et d’autre, des rangées de spectateurs. Derrière chaque rangée de spectateurs, une tribune où les acteurs peuvent se mouvoir. Théâtre contemporain oblige, pas de décor hormis un indétrônable siège, des personnages qui circulent parfois en patins à roulettes en dépit de costumes qui n’hésitent pas à « faire d’époque », avec robes souvent décolletées, collerettes réalisées par les lycéennes stagiaires et couronne de Barbie marquant le pouvoir. Quelques accessoires meublent l’espace : ainsi, un globe-coffre encombrant symbolise l’impossibilité du voyage, et deux poupons dans des vases clos représentent les enfants d’Elisabeth.

Marion Malenfant (Anne Warwick), un extrait, avec les patins et les deux bébés en bocal. Photo : Bertrand Ferrier.

Et c’est bien ? Admettons-le, pour encaisser ces cent cinq minutes de spectacle, il faut passer outre les stéréotypes censés faire moderne. Par exemple ? Mix’n’match d’époque, surjeu de certaines actrices, bande-son plus souvent consternante que banale (oh, la chanson liminaire ! oh !), tunnels de référenciation (par ex. on attend la mort du roi comme la venue de Godot ou le décès du Roi qui se meurt), association entre des passages plutôt obscurs et des redondances vaines (trois coups de cloche, et une actrice de dire « tiens, il est trois heures » ; ou « le brouillard a envahi Londres », et pschitt, un coup de machine à fumée). Passer outre est néanmoins une bonne idée car la pièce de Normand Chaurette joue sur l’indécision, ce qui stimule. Cet affrontement navrant de femmes passionnées par le pouvoir, « même pour dix secondes », rappelle-t-il que les femmes sont des hommes comme les hommes, les pauvres créatures, ou que l’égalité des sexes n’est pas un antidote à notre désir, aussi ontologique que sexuel, de pouvoir ? Ces scènes d’émotion (la passation de couronne, les départs impossibles) pointent-elles que l’humain batifole même dans le plus sombre d’entre nous, ou que la mécanique égotiste plaquée sur du vivant l’emporte à tous les coups sur ceux qui montrent de touchantes faiblesses ? Ces lumières au cordeau d’Yves Collet et de Léo Garnier, qui créent l’espace scénique (Dominique Lerminier, le directeur technique, était ému en pensant que toutes les ressources de la régie étaient sollicitées pour cette représentation – « ça fait un très joli schéma sur l’écran », confiait-il, touché comme seul un technicien artiste peut l’être, à l’issue de la première), éclairent-elles la noirceur des âmes ou sont-elles permises par ces desseins obscurs qui nous animent (il faut la nuit pour voir la lumière) ?

En conclusion : oui, il est bon de se laisser bousculer par les clichés qui maculent le spectacle, et de presque-oublier les billevesées aussi creuses que pseudo-poétiques déversées par une actrice dans le dossier de présentation – la langue du dramaturge y est décrite comme « une sorte de venin toxique (sic) qui attaque les chairs, pétrifie le souffle, fermente le vivant dans un jus de lune noire », bon sang, mais ferme-la physiquement et à tout jamais. Si on parvient à ne retenir ces excroissances potentiellement disqualifiantes que comme des défauts bénins car consubstantiels d’un certain théâtre contemporain, on sort des Reines, si l’on peut dire, avec le plaisir d’avoir, précisément, été « sorti de sa zone de confort » pour voir surgir, çà et là, de beaux moments de théâtre et des interrogations qui résonnent longtemps après l’extinction des derniers feux. Non, l’effort à fournir n’est pas mince, car, à notre sens, en dépit de la performance technique des actrices et de la performance artistique de Laurence Roy, certaines caractéristiques de la représentation peuvent, à bon droit, hérisser ; mais tenir (les Reines, ô facétie quand tu nous tiens ! – si, tenir les r… bref,) est, in fine, un exercice bien récompensé.

Rens. : ici.

En attendant Pascal-Henri Polo…

La photo n’est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d’un soir : la reine Isenmann chante non pas Goldmann mais Purcell. Photo moche : Bertrand Ferrier.

Même quand tu organises les concerts et que tu es censé connaître au moins une partie des artistes, c’est toujours un plaisir d’être impressionné par ces humains qui font, malgré que l’on en ait, des trucs improbables et beaux. Devant un public important (on n’avait pas prévu assez de programmes papier, c’est dire), la soprano-chef Emmanuelle Isenmann et l’organiste-improvisateur-compositeur Olivier Willemin ont dévalé la route qui conduit des mélodies séfarades et d’Hildegarde von Bingen jusqu’à Olivier Messiaen.

Olivier Willemin. Photo faite vite fait pour pas trop ennuyer l’artiss en plein concert : Bertrand Ferrier.

La pertinence des improvisations, de l’ABA liminaire au brillant exercice de style final, la finesse des interprétations d’Emmanuelle Isenmann, soucieuse de trouver de la musique là où d’autres se contentent de faire entendre des cadences consonantes, la qualité d’un programme de quinze titres variés et brefs ont stupéfié un public où curieux, aficionados et vedettes de la musique d’église se mélangeaient avec cette simplicité des gens apparemment heureux. Malgré le talent des musiciens, tout cela aurait été moins bien valorisé sans l’aide de la cadreuse, assistante au montage donc au démontage technique, qui a aidé à prendre les bonnes décisions et a fait vivre de près le concert aux spectateurs, attisant leur enthousiasme par ses options pertinentes.

La caméra basique mais fonctionnelle du festival, manipulée avec subtilité, autant que faire se peut, par Rozenn Douerin.

Bref, quel concert émouvant, tenu avec passion par Emmanuelle et offert en hommage posthume à Pierre Pincemaille, d’autant que ce gig fut donné malgré les tensions qui secouent autant Saint-André de l’Europe que le festival. L’espoir, c’est que moult vous soyez à venir applaudir un jeune talent non-conformiste qui vous propose, ce samedi 20 janvier, d’entendre les plus grandes pièces de Johann Sebastian Bach. Pascal-Henri Polo jouera notamment les plus belles Toccata et la grande Passacaille. OK, c’est pas une superstar, mais, comme nous non plus, on a pensé que c’était une raison de plus de l’inviter à prouver son talent. On a tellement hâte d’y être que l’on voulait quand même écrire ce petit post pour ne pas garder trace du grand concert Isenmann – Willemin QUE dans nos cœurs.

Emmanuelle Isenmann et son double. Vidéo live : Rozenn Douerin. Horloge locale mais heure indéfendable. Photo : Bertrand Ferrier.

« Degas danse dessin », Musée d’Orsay, 11 janvier 2018

Quel est le projet de l’exposition Degas danse dessin, visible au musée d’Orsay jusqu’au 25 février grâce au sponsoring d’une marque de lingerie ? A priori de mettre en espace et en images un texte éponyme de Paul Valéry. C’est peu dire que la problématique paraît un peu trop fine pour le visiteur. Falote, même, voire tirebouchonnée. Concrètement, il s’agit d’une réunion d’œuvres issues en grande partie du fonds local, qui exploitent un peu la danse et/ou le dessin et/ou Degas et/ou son entourage ; mais cela n’exclut pas des thématiques annexes, des œuvres signées par des artistes dont le lien avec Degas n’est pas explicité, et des modes d’expression fort divers, pas tous en lien avec le dessin (photographie, peinture, pastel, sculpture…).

Par conséquent, pour apprécier la proposition du musée, il faut admettre que la problématisation choisie est un prétexte quelque peu flasque et pendouillant. Alors, et alors seulement, on peut se laisser enivrer par les atouts de ce rassemblement aux contours floutés mais judicieusement contenu (il est riche sans chercher à épuiser la concentration du visiteur). Les pièces ultracélèbres esquissent la fascination de Degas pour les p’tites danseuses ; les tableaux plus rares ou annexes, y compris les nombreux préparatifs du portrait de la famille Bellelli, donnent profondeur et résonance au travail sur l’art de rendre le mouvement et d’interroger le corps comme illusion et manifestation charnelle des justes proportions ou de la grâce – même si les mensurations des danseuses photographiées à l’époque évoquent des critères assez différents des codes actuels ; la multiplicité des techniques utilisées, en deux ou trois dimensions, soutient l’intérêt et permet au candide de garder son attention en éveil dans sa découverte d’un peintre soucieux de se confronter aux limites, donc aux grandeurs, souvent, de son art.

Même si l’éclairage basique gâche le plaisir quand il bute bêtement contre les vitres de protection, la visite réjouit par les découvertes et redécouvertes qu’elle permet. Faute de perspective convaincante, l’exposition travaille par à-plats variés et kaléidoscopiques dont l’effet séduisant est incontestable. On est aisément happé par les représentations de la chair, les torsions du corps, la mise en abyme du beau geste artistique, la fixation du fluide éphémère, l’exaltation d’un érotisme comme désérotisé, le questionnement du réel entre technique et failles ou floutages, l’éventail des possibles offert par la répétition d’un même motif et son éclatement en esquisses préparatoires parfois aussi fouillées que le tableau final, etc. De sorte que, ce qui est le point faible de l’exposition, id sunt son manque de narration et la friabilité de son prétexte, est aussi son premier point fort puisqu’il oblige le visiteur à construire sa propre narration.

- Étude pour un autoportrait. Photo : Josée Novicz.

- Autoportrait au porte-fusain. Photo : Josée Novicz.

Le deuxième point fort de Degas danse dessin, ce sont les œuvres rassemblées, entre à-côtés souvent stimulants et grands jalons dans l’Histoire des beaux-arts. Le troisième point fort, c’est la concentration de l’exposition. Elle offre la possibilité au visiteur de poursuivre son errance dans les collections permanentes du musée, dont les plus proches toiles sont rien moins que des chefs-d’œuvre de l’impressionnisme au sens large – un conseil : privilégier la visite en nocturne, car l’affluence devant les collections permanentes peut être délicieusement nulle (vous excepté, bien entendu), alors que ces salles sont fréquemment bondées en journée !

Rens. : ici.

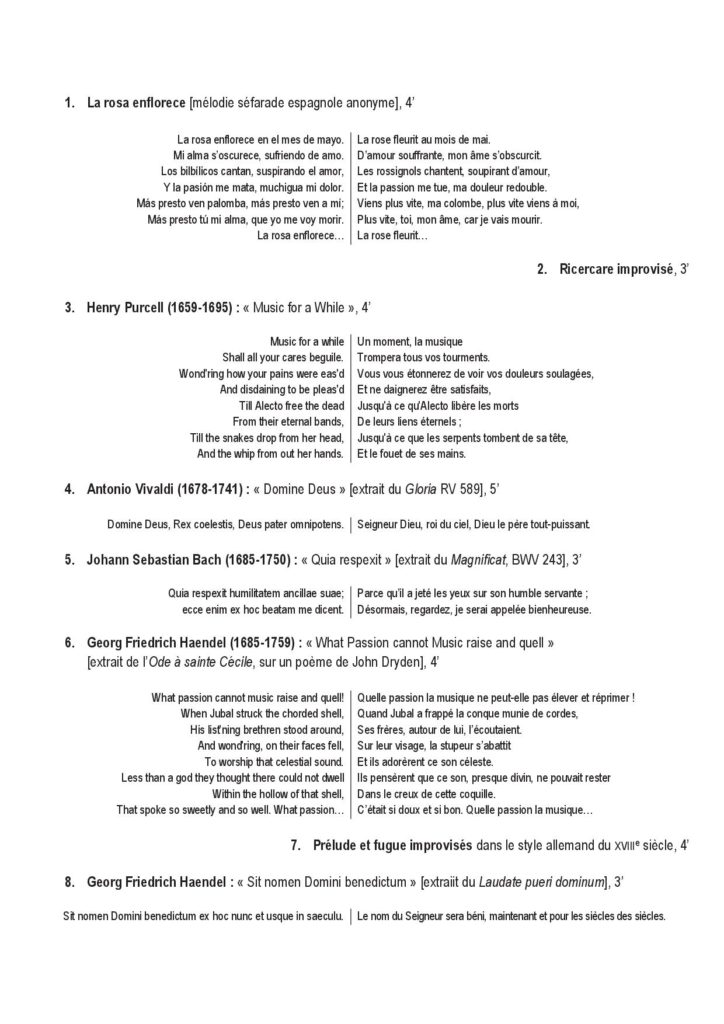

Vous connaissiez le jour et l’heure, voici donc l’programme

- KB 02 – Programme 08 – 01

- KB 02 – Programme 08 – 02

- KB 02 – Programme 08 – 03

- KB 02 – Programme 08 – 04

La soprano Emmanuelle Isenmann et son complice Olivier Willemin à l’orgue vous attendent pour un programme riche et varié d’environ une heure. Entrée libre, écran géant a priori, grande musique à la portée de tous, et programme papier offert aux cinquante premiers spectateurs. En plus, on est plutôt sympa. Enfin, en général. Alors, prêts ?

Jérôme Commandeur, Théâtre de la Gaité-Montparnasse, 10 janvier 2018

Rire, c’est pas sérieux. Pourtant, dans le grand marché de la marrade, moult se réfugient dans le genre guindé de l’humour communautaire (femme, juif, noir, handicapé, Chinois…) afin de pousser une longue plainte déchirante, avec un « r » mais de justesse, contre la méchanceté dont ils sont victimes – le résultat est parfois attrayant quand il est inattendu et non chougneur, comme lorsque Yann Guillarme chante sa celtitude. Certains comiques brillent par leur brio incisif : Dieudonné en fait partie. D’autres par leur originalité : Redouane Harjane est de ceux-là. Jérôme Commandeur, lui, est de la race des brillants synthétiseurs.

L’homme se situe entre les tenants du sketch (saynètes mettant ouvertement en jeu des personnages éloignés de l’acteur) et du stand-up (saynètes, souvent enchâssées, centrées sur un personnage revendiquant une base autobiographique assimilable à celle de l’artiste). Trois exemples : son numéro autour des nouvelles technologies (de 2009) jouait sur l’autobiographie décalée avec une efficacité qui dépassait le simple numéro de circonstance, loin de la chronique France Inter délayée ; sa formidable épopée à l’île d’Yeu reposait autant sur l’autobiographie que sur l’incarnation de personnages, fussent-ils canons, altermondialistes ou abonnés à Psychologie Magazine ; son goût pour le sketch l’incitait à incarner une Gisèle de bureau plus insupportable que nature avec une acuité pétillante.

Aussi, comme s’en amusait Pierre Palmade en ouverture d’un de ses spectacles – genre dans lequel il a souvent excellé –, on attendait beaucoup du nouveau spectacle, Tout en douceur, complet très avant la première. Pour la circonstance, Jérôme Commandeur abandonne le sketch et se recentre sur l’humour à base autobiographique. On y retrouve sporadiquement son sens de la formule décalée, son art de la mimique faciale et gestuelle, son sens du rythme comique entre parole et silence, sa faconde et sa spontanéité puisque, en ce soir de première, il assume le prompteur antisèche planqué à jardin. Embarqué sur des sujets d’intérêt et d’originalité variables (des héros de M6 comme Damidot ou Plaza à sa presque-mort à cause de son poids de dalmatien en passant par le placement de produits ou les moments qui ont marqué l’Histoire), il déroule un texte que l’on aurait tort d’espérer voir souvent décoller ou gagner en tonicité.

Oui, avouons-le : enthousiaste a priori, nous avons été attristé par un résultat assez commun. Malgré la sympathie qu’inspire ce gros gaillard capable d’être intensément drôle sur quelques secondes, et quoi que le spectacle soit voué à se peaufiner au cours des représentations, l’ensemble est plutôt faible en regard d’un one-man-show dont les places peuvent atteindre 49 € pour, soyons concrets, 1 h 10 sans décor ni travail scénique spécifique. Sans doute la discordance entre un lieu traditionnel, riche de possibles, et un monologue qui n’en demande sûrement pas tant joue-t-elle contre Tout en douceur. Ainsi, on apprécia d’applaudir Thomas VDB dans un troquet minuscule, mais pas sûr que l’on aurait goûté le plaisantin dans un cadre plus solennel. De même, l’attente suscitée par le talent du comédien Commandeur dissone avec le choix fait de privilégier l’aspect comique au détriment de l’incarnation de personnages.

Dès lors, les déceptions sont nombreuses : sujets banals (type « ben non, c’était pas mieux avant ») qui auraient mérité un traitement plus radical, inattendu ou approfondi ; piètre saynète finale sur le choix de la musique d’enterrement ; dialogue « alla Dieudonné » avec une voix off femelle peu convaincante et pas très juste – son texte fonctionnel ne l’aide pas beaucoup, il est vrai ; absence de mise en scène et de moments où Jérôme Commandeur subsume son personnage pour incarner d’autres zozos évoqués dans son texte, etc. L’espoir placé dans ce talentueux acteur ne peut être que désarçonné par ce spectacle assez banal, dont les saillies les plus fines se perdent dans une série de tunnels indignes de l’artiste. Bref, malgré les brava que l’on garde pour ce qu’a déjà produit l’olibrius, Tout en douceur est un spectacle, pour ainsi dire, que l’on ne peut décemment conseiller aux lecteurs qui nous font l’amitié de feuilleter ces notules.

Avec un « t », pas un « d », « notules », merci.

Rens. : ici.

Claudia et Grégory Moulin, Institut Goethe, 9 janvier 2018

M. Piano Blüthner, Grégory Mouline et Claudia Galli-Moulin. Photo juste bonne pour le souvenir, c’est déjà ça : Bertrand Ferrier.

Dans la série « Classique en suites », François Segré proposait, ce 9 janvier, le duo Moulin & Moulin, constitué de la soprano italo-lusitano-luxembourgeoise Claudia ex-Galli, adepte de photos volontiers, euh, charnues, et du pianiste drômois, Grégory, passé par l’atelier lyrique de l’opéra de Paris, institution apparemment plus douée pour choisir ses chefs de chant que ses metteurs en scène. Afin de célébrer leur premier récital 2018, les artistes ont choisi la carte de l’opulence, avec pas moins de vingt lieder au programme. Le principe : des blocs de 2+2 mélodies, Wolf-Strauss, Berg-Strauss, Brahms-Strauss, von Zemlinsky-Strauss, Korngold-Strauss. Un projet d’1 h 20 avec entracte, suscitant les questions régulières du vieux d’à côté s’enquérant auprès de sa nénette : « Il en reste combien ? » Du danger de promettre un coup à boire aux malotrus qui fréquentent les concerts parisiens…

À la décharge du gros con, il faut reconnaître l’unité de la set-list. En refusant la progression thématique ou chronologique ; en choisissant, par-delà les spécificités d’écriture, la cohérence stylistique d’un lied romantique ou post-romantique ; en privilégiant la caractérisation par pièce plutôt que le contraste évident d’atmosphère, le duo prend le risque de perdre les oreilles distraites, et c’est tout sauf un défaut. Visiblement, il compte sur trois atouts pour dissoudre ce risque : la qualité des œuvres, le talent musical des artistes et leurs particularités (sens de la présentation concise de Grégory qui s’affine au cours du récital, présence scénique de Claudia). Bien sûr, en bon grincheux, on regrette l’absence de traduction au moins des titres – que le pianiste sent puisqu’il traduira les derniers –, d’autant que le programme complet n’était pas disponible avant pour les auditeurs de ma race – incultes mais consciencieux : dans un lied, le sens du texte, ça compte ! Mais on applaudit le résultat musical.

En effet, la soprano sonne comme une ancienne mezzo reconvertie, ce qui est loin, bien loin d’être une insulte (rendez-nous Violeta Urmana à Paris, bon sang !). Son médium est charnu (formidables douces chansons d’amour pour « Leise Lieder »), et ses aigus, après deux lieder hésitants, s’assouplissent petit à petit. Comme on est snob jusqu’au bout, on mettra deux petits bémols pour atténuer ces grands dièses : peut-être une légère tendance à abuser des ports de voix et des sons détimbrés (surtout sur la seconde partie) ; et peut-être les notes dépassant le la au-dessus de la portée manquent-elles d’un chouïa de rondeur aux oreilles des zozos oxymoriques qui, eh bien, aiment les rondeurs aiguës. Malgré le plaisir de la fine bouche, typique du petit critique, rien de rédhibitoire, oh non : on apprécie le sens de l’expression de la soprano, comme quand elle donne à vivre l’éclosion tardive du dahlia donc de l’amour (« Die Georgine ») alors que, même traduit en français, le texte est pas hyperclair ; plaisante aussi est sa capacité à créer un climat de confidence pour nous souffler à notre oreille personnelle qu’elle craint que le petit jour nous sépare d’elle (« Die nacht »), ce qui est, malgré qu’on en ait ou pas, tout à fait flatteur ; et, même si les départs en commun manquent parfois de netteté, pertinente est la complicité entre les deux musiciens pour rendre les contrastes de la tempête qui se repose enfin (« Ruhe, meine Seele! »).

Pour la soutenir, le piano de Grégory Moulin est précis, fin, vivant. Admirable est la façon dont il restitue l’ambiguïté des jours d’été que remplit le « bleu éternel » au point de réduire au silence un cœur trop plein (« Sommertage » sur une musique d’Alban Berg) ; précieux est l’art qui l’aide à distiller les pleins et déliés bleus de « Blauer Sommer », ou les rares moments d’énergie distillés en éclats brillants mais subtils (« Junge Lieder I » musiqué par Johannes Brahms, « Wir sollten wir geheim sie halten », chantant l’impossibilité de tenir secrète la jubilation qui bouillonne dans l’interprète) ; sûr est son sens du discours dans les pièces plus longues, au motif ressassé, comme le « Sterbelied », chant du mourant souvent réquisitionné par les mezzos. Ne semblant dérangé ni par l’accumulation de notes ni par la nécessité de nuancer et de suivre le souffle de sa partenaire, jamais soucieux de se mettre en avant, toujours capable de faire sonner sa partie en privilégiant la ligne ou l’énergie qui dialogue le mieux avec sa complice, Grégory Moulin séduit presque autant qu’impressionnait Maciej Pikulski jadis.

En conclusion, un programme ambitieux, sans concession mais sans chichi, permettant au public français de découvrir une soprano expérimentée et un pianiste remarquable dans des pièces passionnantes. Chapeau bas aux artistes pour le talent et la spontanéité qui perce çà et là en cours de route (quasi émouvant bis « en version salon », excellente idée !), bravo aux organisateurs pour cette soirée dont le prix maxi était fixé à 10 €, pot final (incluant des cornichons, chic) inclus, et vivement le 6 février, car Corinne Kloska jouera alors du Bach au piano. Y a de quoi faire. Inch’Allah on y sera. Si vous êtes franciliens ce jour-là, même si on nous a offert notre place et donc que notre avis est sponsorisé, venez. On n’a pas peur de dire que ce sera forcément bien ; car, si on y va et que c’est pas bien, ben, on le dira. Na. (Non mais.) (Allez, on boucle.)

Ça approche…

Musique séfarade, Purcell, Vivaldi, Haendel, Pergolese, Bach, Fauré, Alain, Messiaen, improvisations… On voulait faire plus chic, ce samedi. Une fois encore, on a lamentablement échoué. Comme l’entrée est libre, vous pouvez quand même venir ouh-ouhter à peu de frais la soprano Emmanuelle Isenmann et son fidèle complice Olivier Willemin à l’orgue. Si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues, on essayera de monter l’écran géant promis, voire : l’écran géant, promis. Paraît qu’un peu de suspense n’a jamais nui, alors bienvenue.

Musique séfarade, Purcell, Vivaldi, Haendel, Pergolese, Bach, Fauré, Alain, Messiaen, improvisations… On voulait faire plus chic, ce samedi. Une fois encore, on a lamentablement échoué. Comme l’entrée est libre, vous pouvez quand même venir ouh-ouhter à peu de frais la soprano Emmanuelle Isenmann et son fidèle complice Olivier Willemin à l’orgue. Si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues, on essayera de monter l’écran géant promis, voire : l’écran géant, promis. Paraît qu’un peu de suspense n’a jamais nui, alors bienvenue.