And all the rest is lies…

… when you realise how time flies.

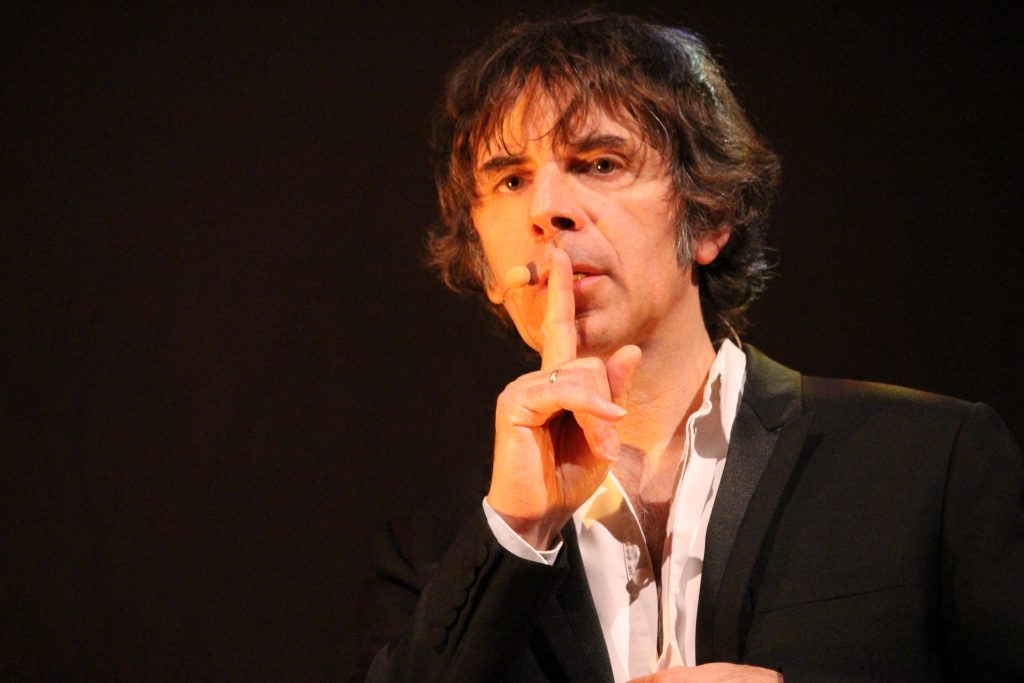

Live @Le Clin’s 20, 22 mars 2017

En attendant les vidéos, quelques essstraits audio du concert propulsé dans ce bar – salle de spectacle. Voici donc un best of le concert… En gros.

Ce qui n’exclut point un peu d’Élégance…

… ni de tenter des inédits, jadis écrits pour Je m’appelle Firmin et jamais mis en chantier musical à l’époque. Du coup, C’est la même main qui écrit, qui compose, qui pianote et qui chante.

Et ça, J’peux pas en dire autant d’tout l’monde, eh non.

Jamais parfait, comme à chaque fois qu’il se glisse dans un set, here comes le redoutable Lutin Crassou.

Jamais parfait, comme à chaque fois qu’il se glisse dans un set, here comes le redoutable Lutin Crassou.

Certains m’ont dit que cette chanson de Michel Bühler était nulle. Tant pis, je l’aime bien. Voici donc ma reprise à moi, na, du négatif vaudois de « Syracuse » Et on se dit qu’un jour.

D’autant que, je l’admets, la plupart des chanteurs aiment raconter des histoires. Comme Michel Bühler, j’aime raconter des géographies, fussent-elles anatomiques comme Le nez de ton cul.

Enfin, pas question de finir ce tour de chanson française (et un peu suisse) sans un titre bien de chez nous, American Movie, écrit par moi-je et composé par Mr Damien Ferrier pour JMAF.

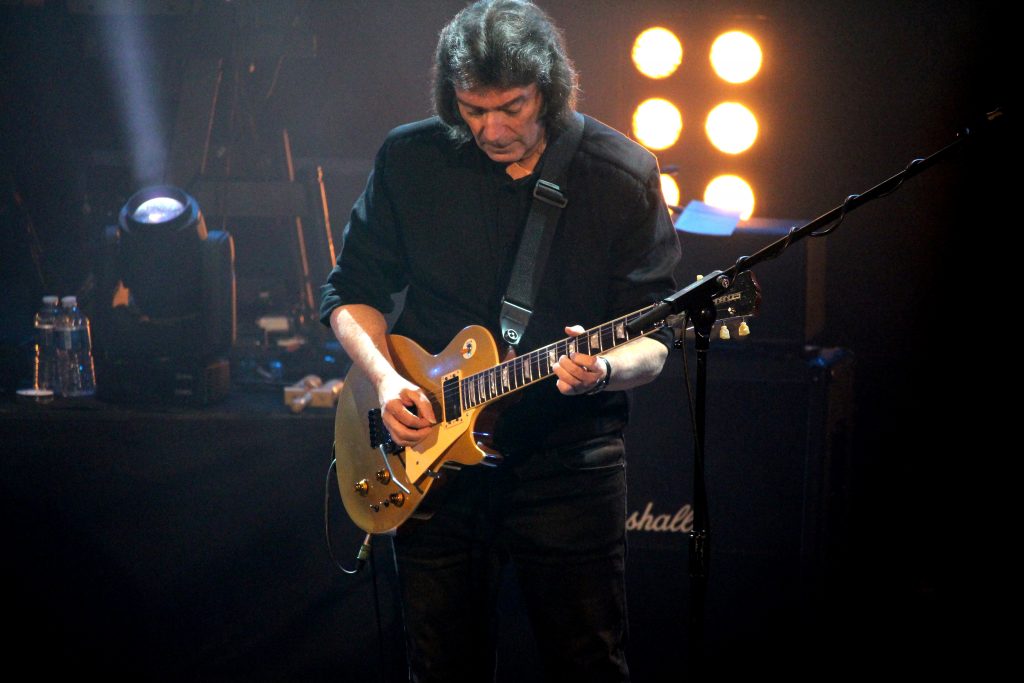

Steve Hackett, Le Trianon, 26 mars 2017

Steve Hackett est-il « le » guitariste de Genesis… ou un guitariste qui, entre autres, a joué sur les meilleurs disques du combo progressif ? Une chose est sûre : porté plus par la nostalgie de vieux fans de la bande à Peter Gabriel, il était de nouveau en France, ce dimanche 26 mars, pour deux mi-temps d’une heure puis une heure trente, dans un Trianon archicomble des semaines à l’avance et prêt à profiter de ce concert « autour de Genesis » (recette éprouvée depuis plus de vingt ans), chic, donc pas que, re-chic.

Roger King (claviers), Rob Townsend (sax), Nad Sylvan (chant), Gary O’Toole (batterie) et Nick Beggs (basse et seconde guitare) autour de Steve Hackett. Photo : Bertrand Ferrier.

La première mi-temps oscille entre des extraits de la nouvelle galette (sortie le 24 mars avec un casting proche de celui qui se produit sur scène) et des classiques surtout instrumentaux du groupe génétique. Malgré notre goût pour la nouveauté chez les grands musiciens de rock, rien de passionnant en vue dans les titres inédits propulsés sur scène, dont l’un s’embourbe même dans un banal dialogue entre saxophone et harmonica – fort bien joué par le virtuose de la guitare, l’harmonica, mais rien de disruptif comme sut l’être en 1999 le redoutable Darktown ou, en 2003, l’excellent To watch the Storms, si riche. Toutefois, comme presque toujours chez Steve Hackett, même ce qui semble « banal » et « juste bien fait » est remarquable dès lors que le maître s’en mêle. D’abord parce que la vedette est toujours aussi brillante musicalement (les doigts, les sonorités en électrique comme en acoustique, la précision de l’interprétation, la rigueur et le dialogue libre avec le groupe, la personnalité si reconnaissable dans les covers même fidèles…). Ensuite parce que le répertoire est choisi avec finesse et agréablement agencé. Enfin parce que les pièces au menu sont souvent d’une richesse passionnante, même quarante-six ans plus tard : breaks, trouvailles harmoniques, changements de tonalité impromptus, alternance synchro ultraprécise (ces dialogues guitare / sax !) + impros classiques, variation des climats, puissance évocatrice des mélodies et des atmosphères esquissées par les textes… Tout porte ici vers le beau, au-delà du technique ou du spectaculaire. La virtuosité est au service du spectateur, et ne se cantonne point dans ce qui pourrait n’être qu’une démonstration impressionnante mais stérile. Résultat, cette première partie enthousiasme, en dépit de certains titres moins palpitants que d’autres et malgré quelques gnangnanteries (pour que l’on accueille tous les réfugiés comme les parents de l’artiste jadis, contre le Brexit qui érige des barrières quand on devrait ouvrir les bras…). La présence juste, motivée et percutante de Steve Hackett emballe absolument le public, frustré par l’entracte intervenant trop promptement, ce qui est bon signe.

D’autant que le Trianon est un lieu idéal pour profiter de l’entracte : y a le bar, bien sûr mais, à l’étage, il y a aussi des fauteuils fort cosy, parfaits pour deviser entre gens de bonne compagnie. La pression monte, dans pas mal de sens, pour une seconde partie que Steve Hackett promet plus génésienne. Ce qui nécessite un groupe au plus haut niveau. Roger King, complice coutumier de ces reprises (ce qu’illustrait Watcher of the skies dès 1996), est aux claviers et parfois à la voix. L’habitué Nick Beggs (et non Roine Stolt, comme annoncé), kilt, longs cheveux et attitude parfois étrange, est très bon tant à la basse qu’aux secondes guitares. Gary O’Toole est derrière les fûts et, parfois en lead, derrière le micro pour chanter ou narrer – irréprochable et scéniquement très investi sans déborder pour autant de son rôle d’accompagnateur. À l’inverse, Rob Townsend en fait un peu trop à notre goût : saxophoniste de qualité, il est aussi doublure percu et claviers fort inutile. Reste la faute de goût (en sus d’une certaine désinvolture dans le décor – régie à jardin très visible – et du plan de feux pénible, avec cette manie si exaspérante d’éblouir le public à répétition) : la voix est confiée à Nad Sylvan, chanteur suédois au timbre encore plus nasillard que celui de Paul Carrack, à la tessiture très limitée et aux intonations d’une fausseté repoussante. Autrement dit, il ne suffit pas d’adopter une capillarité et des habits très rock prog des seventies, ce qui en soi est joyeux, pour pallier des déficiences techniques patentes et pesantes. Heureusement, restent la musique et la dextérité de Steve Hackett, et, avec elles, quelques regrets en forme de questions, comme : pourquoi si peu de chansons esssclusivement de la vedette, dont le répertoire solo est pourtant si riche ? ou pourquoi si peu de parties chantées laissées au guitariste ? Juste pour ne pas décevoir les vieux venus applaudir le Genesis de leur adolescence ? D’un talent aussi formidable que Steve H., on n’ose presque pas le penser.

En conclusion, un spectacle convaincant et de grande qualité, mais qui tend à effacer le créateur polymorphe derrière le Génésien – ce qui lui permet, sans doute, de tourner, mais ne rend pas justice de l’entier potentiel du zozo. Par chance, quand la satisfaction l’emporte sur une déception de set-list, on tend à déduire que ce dimanche soir n’était pas totalement perdu… surtout quand il se termine par une discussion dans un bar proche, typiquement français donc tenu par des Asiatiques, où un Grand Ancien déploie sa connaissance intime et profonde des liens entre Genesis, Steve Hackett et le rock progressif – so typical d’une musique aussi complexe qu’accessible à tous, euphorisante, intelligente et pétillante quand elle est aussi bien jouée que par Mr Steve et sa bande.

Thomas Fersen, Théâtre de l’Œuvre, 23 mars 2017

Étonnant chemin que celui de Thomas Fersen, parti de la pop éraillée et d’une photo de Robert Doisneau pour construire petit à petit son personnage de chanteur caractérisé par : un physique (tignasse entre Jacques Higelin et Jean Dubois), un univers (brocante foutraque et sporadiquement bretonnisante), une voix (raucisée par « ces bars un peu glauques » où sa légende le représente en train de chanter) et, depuis quelque temps déjà, des « disques concepts » (tournant, cette fois, autour de la ruralité pour la thématique et du quatuor à cordes pour l’accompagnement). L’olibrius y ajoute des petits sketchs versifiés – nous n’avions pu aller à son unique date parisienne, au théâtre Antoine, où il leur consacrait un spectacle entier ; en dépit d’un prix cossu de 38 € pour un placement libre, nous n’avons pas raté, au théâtre de l’Œuvre, la troisième représentation capitale du spectacle tiré d’Un coup de queue (j’ai pas fini) de vache (Believe). Thomas Fersen non plus ne s’est pas raté, ouf.

Révolution, c’est le mot-clef du récital. En trois acceptions, s’il vous plaît.

Révolution au sens de changement radical, premièrement… et certes pas que parce que « Je fumais dans le pieu » devient « Je fumais de la beuh » : après les médiocres arrangements du précédent album, l’artiste s’entoure cette fois d’un quatuor à cordes et d’un guitariste-chanteur dont l’utilité, disons-le, n’est pas flagrante. D’emblée, on apprécie de voir des accompagnateurs à l’écoute de l’artiste. Excellents musiciens, ils l’enveloppent d’un écrin sonore agréable à défaut d’être toujours très inventif – les arrangements de Joseph Racaille savent privilégier la discrétion au show-off afin de laisser la vedette à, précisément, la vedette. Dès lors, Thomas Fersen peut dérouler un florilège de son nouvel album, incluant presque toutes nos chansons préférées (« Un coup de queue de vache », « Encore cassé », « Tu n’as pas les oreillons », « La cabane de mon cochon ») mais aussi des chansons plus retenues comme « Les petits sabots » ou le dispensable « Testament » de Fred Fortin, concentrées dans le début du spectacle. Avec l’exigence subjective de l’auditeur, on peut néanmoins regretter au milieu de ces titres l’absence de « As-tu choisi ? », sobre chanson fort bien troussée qui s’est faufilée dans la dernière galette.

Le décor évolutif du nouveau tour de chant de Thomas Fersen. Photo pour www.bertrandferrier.fr : Rozenn Douerin.

Révolution au sens d’évolution accélérée, deuxièmement : les chansons sont articulées, de façon plus ou moins logique, autour de facéties rimées que l’artiste égrène avec finesse et gourmandise. Cette facette-ci (ha, ha) de son talent prend de plus en plus de place dans les spectacles du chanteur, peut-être parce que la voix souffre mais pas que, car jamais cette délectable manie ne paraît envahissante ou prétexte à évacuer la partie chantée. La diversification est menée avec art et s’insère fort bien dans la construction du spectacle. En prime, elle réduit à néant l’inquiétude de voir la vedette s’embourber dans les eaux sympa mais vite lassantes des « karaokés pour instit’ », où une section rythmique de base permet aux spectateurs BCBG de chanter les tubes du zozo – c’était, à notre sens, le cas en 2013, et nous l’avions regretté. Pour éviter que les amateurs de nostalgie ne partent trop déçus, Thomas Fersen prend soin d’offrir, dans le dernier tiers de son spectacle, deux de ses titres gold comme « La chauve-souris » et « Monsieur ». Certes, les pièces rapportées ne sont pas indispensables à l’économie du tour de chant, mais elles réjouissent les fans restés bloqués sur ce qui reste sans doute le meilleur disque de l’artiste, 4. Cette « obligation » évacuée, le spectacle se clôt sur « La pachanga » et « Big bang » en bis, titres du dernier disque, réellement interprétés par leur auteur.

Voilà le troisièmement de la révolution : celle du tour complet, du retour paradoxal… à la nouveauté. Et voici aussi ce qui séduit chez Thomas Fersen : sans aller jusqu’à la radicalité d’une Anne Sylvestre qui tenait à chanter tous les titres de son dernier disque quand une tournée suivait, l’interprète se concentre sur ses nouvelles chansons et ose un renouvellement, cette année parfaitement séduisant. En conclusion, un concert assumé avec élégance et humour. Ici, l’intelligence pétille ; et la musique des mots rejoint le plaisir des ritournelles-que-l’on retient. C’est cohérent, original, drôle-mais-pas-seulement et finement troussé : respect, Mr Fersen !

Théâtre de l’Œuvre. 28 mars – 1er avril, 19 h. 35 €.