Life, lalala, life is life

N’oublie jamais. Toujours quelqu’un pour prendre ta place si tu crèves. Même en play-back, même avec une stache, who cares. Tu n’es qu’un bouchon dans un monde de tirebouches, et pissé tout.

Pauline Chabert, Saint-André de l’Europe, 15 décembre 2018

À la base, on va pas se mentir, il fait froid. Même si on attend ce moment depuis que l’on a découvert son premier disque en 2008, il fait froid. OK, un baptême que d’aucuns « oublièrent » d’inscrire dans l’agenda officiel perturba un créneau officiel réservé de longue date pour cette artiste venue de si loin sans crainte des gilets jaunes ni, pire, des sbires du Pharaon Ier de la Pensée Complexe. Aussi pause fut-elle imposée – dans la paix grâce à la famille bienveillante et à l’artiste cool. Donc mitan au café fut organisé ; mais on va pas s’mentir : il fait froid, ce samedi 15 décembre. C’est-à-dire, si des artistes de la deuxième édition de Komm, Bach! nous ont signifié :

– On revient l’an prochain, mais tu nous programmes quand il fait moins froid,

c’est que, le message est passé, dernière édition, il fait froid.

Mais faut bosser. Alors, pendant que l’artiste travaille, on s’active autour d’elle pour faire genre : « Oui, je ne vérifie pas ce que tu fais, je, eh bien, me démène afin que ton concert soit optimal. » Enfin, lamitpo, m’a-t-on justement fait remarquer pile avant le concert – ouais, c’est pas clair et, cependant, à la relecture dans un miroir de « optimal », ça passe.

En théorie, Pauline Chabert. Pour les observateurs comme noB seuqcaJ, trebahc eniluaP sur grantécran. Photo : Bertrand Ferrier.

L’important restait de dénicher quelque âtre où la virtuose puisse désengourdir ses doigts malmenés par une longue après-midi de mise au point. Après, nous avons des techniques pour cela à Saint-André que nous ne pouvons révéler ici afin de nous préserver de la concurrence. Toujours est-il que, après la répétition, il restait ceci – cela dit en toute objectivité.

Et, après la pause, il restait ce sourire, à l’aune de l’artiste, genre : « Quoi j’ai fait ? Oh, non, mais ça, c’est rien. Pas comme si j’avais convoqué ma famille depuis Bruxelles voire Milan malgré les perturbations aériennes. Ni comme si j’étais venu de l’autre bout du monde français. C’est rien, arrête. » Le genre de rien qui fait arriver des paroissiennes en retard « car l’heure est pas écrite et j’ai pas Internet » et sortir en larmes sur l’air du : « Mais elle est merveilleuse, cette fille ! »

« – Mais tu proposes cette photo en noir et blanc parce que ta couleur de peau est moins… / – Oh, ta gueule ou je t’inscris dans le fan-club de Benoît Hamon. » Photo : Rozenn Douerin.

Comme si, à Komm, Bach!, on choisissait des artistes par hasard ou pour booster notre niveau de sympathie chez ceux qui comptabilisent le pourcentage de personnes d’obédience féminine qui acceptent de se faufiler à la tribune sans, et c’est fort, accuser le Harvey Weinstein du huitième arrondissement de harcèlement (c’en deviendrait vexant, à l’aune du débat organistique moyen). Ici, les artistes sont invités parce qu’ils – quel que soit leur sexe, que nous n’examinons pas – nous paraissent plus-que-talentueux, sympa (si, ça compte sa mère) et qu’ils sont assez fous pour accepter les conditions honteuses que nous pouvons leur proposer parce que nous n’avons pas honte, déjà, et que nous ne pouvons leur proposer mieux, ça compte aussi. Pauline était de ceux-là. Dire que l’on était sa mère fier, on le fera pas, ce serait d’un vulgaire fort déplacé, fi, voyons, peste.

N’empêche, comme on était sa mère fier. Merci, madame Pauline, d’avoir noëlisé l’orgue de Saint-André de l’Europe par ton talent.

Pauline en Avent

Enfin un récital ennuyeux en diable programmé en l’église Saint-André de l’Europe (24 bis, rue de Saint-Pétersbourg, Paris 8, métro : Place de Clichy ou Europe) ! Pendant une heure, en direct à la tribune et sur l’écran géant déployé pour l’occasion, des pièces brillantes d’un compositeur mineur, un certain Johann Sebastian Bach, alterneront avec des Noëls pétillants signés Claude Balbastre.

Pour interpréter ces pensums, les organisateurs se sont rabattus sur Pauline Chabert – une femme, pensez donc – qui est l’une des rares jeunes musiciennes à être suivie fidèlement par un label où elle a déjà claqué deux galettes accueillies avec ravissement même par les plus sévères critiques musicaux. Prof d’orgue dûment diplômée, titulaire de prestigieuses distinctions, lauréate du concours Bach que jugeait Michel Chapuis et interprète d’un disque de Balbastre (de Noëls mais pas que, ha-ha), la p’tite Pauline vient secouer le froid de la capitale avec son talent. Allez, soyez sympa, venez vous ennuyer avec nous ; en échange, promis, dans la limite des places disponibles, on vous offre l’entrée libre.

- Pauline Chabert + Balbastre + Psalmus

- Programme du concert – 1

- Programme du concert – 2

Jean-Luc Thellin, Intégrale Bach 1, Organroxx

L’avertissement

L’avertissement

Soyons précis, pour une fois (de plus) : Jean-Luc Thellin, familier aux lecteurs de ce site, m’invite régulièrement à le remplacer à sa tribune. La chronique qui suit peut donc être considérée comme biaisée, et elle l’est. Aussi s’attachera-t-on, dans cette notule, à justifier nos applaudissements par des arguments reléguant le danger du lèche-bottisme à la plus congrue des portions – en espérant que cette portion puisse être, in fine, considérée comme négligeable, voire au contraire – ça fait hypermystérieux, comme formulation, alors je garde même si pas très clair, euphémisme.

Le projet

L’avantage de l’orgue, c’est qu’il appelle souvent à des défis insensés. Entre des restaurations ou créations d’instruments à plusieurs millions d’euros (ne compensant guère les destructions lentes ou abruptes d’autres monuments), des innovations perpétuelles (tel ce toucher progressif pas encore au point mais prometteur), des tentatives nouvelles comme cet orgue électronique de haute qualité manigancé par Pascal Vigneron pour développer les grandes orgues au-delà des églises, voici que se faufile une intégrale Bach signée Jean-Luc Thellin alors même qu’une intégrale pour claviers de Bach se développe ailleurs sous les doigts plus connus de Benjamin Alard… et que l’on nous annonce la fin du disque physique. Le label Organroxx, issu de la webradio du même nom, prend le contrepied de cette fadaise et ose, donc, relever ce défi monumental avec, à la tête du projet partiellement financé par crowdfunding, un presque-jeune Belge, titulaire du Stolz en décomposition de Notre-Dame de Vincennes et récemment nommé prof d’orgue à Chartres.

En sus d’un design original, d’une modernité assumée (QR codes intégrés) et d’un souci du produit concret (un livret dépliable permettant de lire l’intégralité du programme et un autre stipulant la composition et toutes les registrations : les organophiles, maniaques friands de ces détails qui donnent chair à leurs fantasmes, vont a-do-rer cette attention, même si les variations d’abréviation entre composition et registration ne simplifient pas toujours la lecture), le projet s’annonce surtout singulier par son aspect géographique : l’intégrale sera l’occasion d’entendre non point un catalogue des œuvres par numéro d’opus mais une série de récitals éclairant l’ensemble de l’œuvre à la lumière d’orgues variés. Acceptons-en l’augure, ce qui ne veut rien dire, en l’espèce, mais je trouve que ça ponctue bien cette intro.

Le disque

Le premier instrument à passer sur le grill est l’orgue Thomas de Saint-Vincent à Ciboure. On regrette – c’est le rôle du critique snob – que, sur le livret, la colorisation de l’image en bleu passé ne rende pas raison de la beauté esthétique de la chose (voir photo infra). Quant à la conception sonore de la Bête, elle revendique le modèle hollandais, qui fait écho au désir de Jean-Luc Thellin dans ce premier disque : rendre raison de l’importance de la facture d’Allemagne septentrionale dans les compositions de Johann Sebastian Bach.

Concrètement, l’ascension de l’Everest bachistique commence par le Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542. L’interprète attire notre attention sur trois points : l’aspect autobiographique (évocation de la mort de la première épouse du compositeur), l’aspect géographique (fugue autour d’une chanson flamande) et l’aspect musicologique (influence de l’écriture nordique mêlant liberté et contrepoint). D’emblée, l’on est saisi : le son est exceptionnel, enveloppant l’auditeur dans un mélange incroyable de puissance profonde et de netteté des notes – il n’en manque pas dans les guirlandes ouvrant le prélude ! Cette esthétique euphorisante est renforcée par le choix interprétatif distinguant nettement la partie libre à triple croche, façon récital, et la partie polyphonique, que rythme une pédale précise et sans concession. La différenciation des registrations alloue aussi sa part de lisibilité et de charme à la première partie. Même si – sauf erreur de notre part –, les deux livrets ne font pas mention des conditions d’enregistrement par Paul Baluwé, ces six premières minutes donnent l’impression d’un enregistrement réalisé dans l’énergie d’une séance brève privilégiant la prise « sur le vif » plutôt qu’un abus de patch.

C’est dire si l’auditeur vicieux que nous sommes aussi, en sus du critique snob, attend de tester l’interprète dans la fugue prise avec allégresse mais sans précipitation – en témoignent les ornements choisis avec goût et distribués avec parcimonie, ou les options de partition comme ce la aigu à 2’35 quand d’autres versions auraient privilégié un sol (ça, c’est pour montrer que l’on a écouté, sinon ça fait vraiment davantage promo que critique). Force est de constater que Jean-Luc Thellin évite l’écueil de la récitation, qui consisterait à déverser sagement un propos convenu. En effet, le discours est régulier mais il respire, par ex. quand le son est coupé un peu plus tôt qu’écrit pour préparer l’arrivée d’une nouvelle phrase. Ni précipitation, ni facétie, mais çà et là des audaces éclairant le propos (trait de pédale coupé donc boosté ensuite, piste 2, 2’59 ; main gauche jouée quasi détachée à 4’57, sans doute pour éviter un fond sonore uni qui noierait le ressassement obsessionnel du thème entonné à la main droite ; insistance sur des notes inattendues, tel ce mi bémol à 5’49 secouant l’auditeur dans la péroraison ultime, comme si cette relative majeure du sol mineur préparait, presque inconsciemment, la « tierce picarde » à venir). Un regret : le fade out rapide, qui traduit sans doute la faible réverbération de l’église ; mais, à l’évidence, une interprétation qu’il était pertinent de placer en ouverture de bal, tant elle met en appétit.

Or, la saga suivante ne s’annonce pas moins passionnante. Jean-Luc Thellin opte pour les remix de cantates connus sous le titre de « chorals Schübler » (BWV 645-650), du nom de l’imprimeur. Saute d’époque, puisque la pièce précédente datait de 1720 et celles-six de 1740, mais cohérence puisque les six chorals bestofisent des airs écrits « entre 1724 et 1731 » donc, à une vache près, pas si loin.

C’est le tube dit « Choral du veilleur » qui sert de péristyle à cet édifice. Par souci de ne pas baguenauder sur le chemin de ce redoutable trio, l’interprète peut parfois donner l’impression de hâter plus que de raison la main droite. Sans doute cette impression naît-elle d’avoir écouté d’autres versions moins dynamiques ou plus réverbérées ; cependant, l’on imagine que la so-called bousculade fait surtout écho au texte de la cantate BWV 140, qui appelle clairement les endormies à se secouer les saucisses : « Wo seid ihr klugen Junfrauen? Wohl auf, der Bräutgam kömmt! » (Où êtes-vous, sages vierges ? Debout, le fiancé arrive !). C’est cette nécessité à se presser à la rencontre du « Bräutgam » sacré que joue Jean-Luc Thellin, rappelant qu’exécuter un golden hit exige aussi de l’interpréter. Même énergie pour la supplique du BWV 646 où le pêcheur désespéré cherche à soulager ses angoisses grâce à « ein Gnadentröpflein fliessen » (une ’tite goutte de pitié, j’traduis approximatif). La conjonction entre les tourments et l’aspiration à la rédemption s’exprime par le paradoxe d’une pédale de 4’, c’est-à-dire au son aigu, à laquelle le musicien ajoute un cornet de 2’, envoyés à la lutte mystique pour colorer le Fagott de 16’. Outre la dextérité du musicien, c’est donc l’usage intelligent de l’instrument utilisé qui est ici appréciable.

« Wer nun den lieben Gott » poursuit dans la veine dynamique pour rappeler que « celui qui croit au Dieu tout-puissant n’a pas construit sur du sable ». Au quintaton du troisième clavier répond la pédale en quatre pieds, enrichissant le voyage sonore de l’auditeur. « Meine Seele erhebt den Herren », autrement dit, le Magnificat, explore les fonds en les faisant dialoguer avec la sesqualtiera. « Ach bleib bei uns » supplie le Seigneur d’accorder au fidèle un don pas évident : le « Beständigkeit », le don de constance. Jean-Luc Thellin rend ce trio comme il se doit, avec des fonds puissants et un solo déjà expérimenté dans la fantaisie d’ouverture – cette fois, la flûte renforce le corps du son quand le bourdon liminaire valorisait la décomposition d’un simili-cornet, presque tremblant, en 4/3/2. L’artiste ne se détourne pas de son option directe, sans ritendo, non pas comme une démonstration technique mais comme une interprétation musicale de l’exigence de foi du croyant, stipulée par le texte, qui veut garder vivants « Wort und Sakrament » jusqu’à son dernier souffle. En dernière position de la série, « Kommst du nun, Jesu » s’inspire de la cantate BWV 137, laquelle ne contient pas ce texte mais demande aux « Psalter und Harfen » de se réveiller pour laisser sonner la musique. Dès lors, l’interprète a fort à faire, créant pour l’occasion une registration qui associe des fonds, un 8/4/3 au grand orgue et une pédale en tirasse 4. Le tout est faussement léger, réellement maîtrisé et totalement joyeux, concluant une exécution des Schübler où le sens l’emporte sur l’effet facile ce qui n’est pas, on l’aura compris, sans paraître pertinent.

Le faux diptyque BWV 539 associe un prélude manualiter à une fugue colossale, que Bach « a transposée en démineur », dit la notice (faut pas demander une relecture à des correcteurs qui n’y connaissent rien et confondent d mineur ou ré mineur avec un film hollywoodien, voyons – même réflexion pour le plenum A 5 qui est un plenum à 5 et non un plenum en demi-A4, ou pour cet étrange buxtehude évoqué en bas de casse autour de la BWV 565). Voici venue l’occasion pour l’organiste de jouer sur une registration minimaliste : bourdon et quintaton de 8 pour le prélude, flûte de 8 et prestant de 8 (avec tirasse sur la flûte). Deux intérêts pour l’auditeur – d’une part, assumer que, malgré sa génétique, ce diptyque est un diptyque, donc unifier la registration sur des quasi fonds fait sens ; d’autre part, remettre au centre du projet son originalité, en l’espèce son désir d’explorer des orgues exceptionnelles au gré de chaque ensemble de pièces rassemblé dans un disque. Or, un instrument ne se goûte pas que par son plenum le plus brillant. Explorer ses huit pieds mettrait certes en danger un interprète friable, sans le filet du brio sonore, mais le danger est ici absent ; en réalité, cette proposition sonore permet à l’auditeur d’en attendre davantage de la Bête. Plus encore, l’organiste semble avoir effectué des recherches musicologiques que son livret n’évoque pas, justifiant des variantes comme le la aigu tenu mesure 21 alors que les éditions traditionnelles le constituent en deux croches détachées. Cette volonté de précision alimente un discours très clair en dépit d’un prestant qui semble inégalement harmonisé (les graves explosent en contraste des médiums) ; pourtant, la clarté du rendu n’est en rien la traduction de la photographie de Jean-Luc Thellin, ci-dessous, genre beau gosse sage et posé : il est habité en profondeur (écoutez les choix de toucher de la pédale : tantôt trois fois plus posée que dans les éditions habituelles – troisième temps de la mesure 39, tantôt parfaitement raccord avec le legato de la main gauche, 3’25 ou 4’27). Bref, tout cela n’est pas juste une piste de plus accrochée à l’intégrale Bach, mais bien la continuation d’une proposition minutieusement préparée, pensée et réalisée ; et l’on se réjouit que le résultat soit à la fois grand public – car exécuté sans pari prétentieux gageant que l’interprète prime sur le compositeur éventuellement à coup d’arguments pseudo musicologiques – et parfait pour les organomaniaques, car les options de l’artiste sont à la fois incontestables et tout à fait subjectives.

La Partita « Sei gegrüsset, Jesu Gütig » BWV 768 salue Jésus le bien gentil avec un refrain, selon le texte du choral : il est bon de se pomponner avec l’amour du tout-puissant et de mourir dans cet amour tout-puissant (je synthétise à peine). L’interprète solennise le choral servant de péristyle en offrant une partie de cette pièce manualiter à la pédale associant un 16’, donc grave, au jeu du clavier. Les variations s’articulent ensuite autour d’un évident plaisir à faire frétiller les jeux cachés de l’orgue. Règnent les fonds discrets et les flûtes de 4’ en solo (associées ensuite, c’est malin, au quintaton et à la « quintfluit » de 3’) avant qu’une anche n’éclaire la cinquième variation comme pour mieux contraster avec la sixième variation, développée sur un seul clavier. Les mixtures sortent pour la septième variation à trois parties. La huitième variation indiquée à 24/16 comme un bon vieux blues à 12/8, est l’occasion de goûter la jolie « openfluit » de 4’ autant que l’aisance de l’interprète. La neuvième variation décale la pédale dans l’aigu du grand orgue reproduit le cornet composé dès la fantaisie première (bourdon 8, flûte 4’, Nasard 3’, Sifflet 2’). Avec une juste solennité, l’affaire se conclut sur un petit tutti, solennel à souhait, préparant l’auditeur au mégatube qui l’attend.

En effet, les Toccata et fugue BWV 565 qui concluent le disque sont à l’orgue ce que la Joconde est à la peinture. Ces 9’30 seront parcourues sur un même plein jeu – toujours ce désir de cohérence et d’unité de couleurs pour mieux laisser la place à la musique plutôt qu’à la magie éblouissante des variations de sonorités, susceptibles de distraire l’auditeur. Dès la toccata, on est saisi par l’association entre rigueur de l’interprétation (doubles parallèles) et liberté de l’inspiration (respirations éclairantes sans être démonstratives, création d’espaces silencieux, arythmies sporadiques et précises dans les lancements ou arrivées de traits en triples croches). La fugue, elle, ne finasse pas : son début va droit, grâce à un tempo allant qui évite judicieusement la tentation de la cavalcade ou l’ensuquement dans la majesté du bariolage. L’attention au texte (la de la main gauche omis par les éditions courantes, à 0’48) est couplée avec à une réalisation soignée (légèreté des doubles répondant au trait de la pédale, 1’15 ; ornementation virtuose, 3’38) n’empêchent pas les effets d’attente contenus avec art et les choix juste en matière de lié-détaché qui pimpent une scie ainsi, ha-ha, débarrassée des excès de show-off dont elle a plus d’une fois été affublée – et dont l’adaptation comique par Cameron Carpenter est une caricature assumée. Cette version, sérieuse, rappelle que la Toccata et fugue par excellence, pourtant peut-être pas de Bach et sans doute pas pour orgue à l’origine, n’a pas besoin de grandes embardées pour bien sonner ; elle convient idéalement à une intégrale dont le premier volume, en résumé, signale en fanfare l’arrivée magistrale d’un p’tit presque-jeune dans une discographie pourtant pléthorique. Une telle audace, une telle technique, une telle qualité du son engagent le critique à pousser les curieux à se risquer ici pour découvrir de plus près le phénomène Thellin.

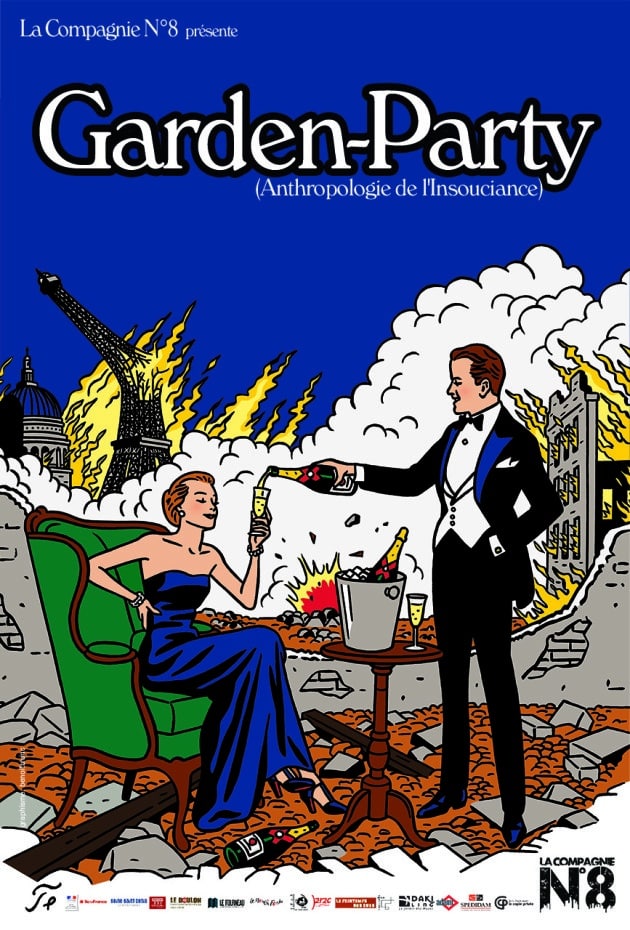

Garden-party, Bobino!, 10 décembre 2018

On va résumer : Garden-party est (et n’est pas qu’)un feel-good-moment. C’est une parenthèse exhilarating, euphorisante et intelligente, à tel point que, quoique invité donc sponsorisé par l’agence de presse qui accompagne cet événement, nous avons toute bonne conscience à passer le plat en suggérant aux lecteurs qui nous font confiance de réserver afin de voir cette facétie dès le 6 février. Pas pour nous faire zizir. Pas pour nous valoir des invit’. Juste parce que, en vous faufilant ici, vous allez passer une soirée pomme-pet-deupe pour 18 à 42 €. Et maintenant, passons à la critique, la vraie.

(Genre.)

Ce lundi de décembre, nous voici à Bobino!, théâtre d’humour, propriété du grand financier de gros théâtres parisiens – du coup, on rigole un peu quand les comédiens le remercient de les accueillir dans son flagship pourtant guère accueillant (sièges très rapprochés pour maximiser le business) alors que ledit manitou les accueille pour une simple raison : il les programme dès février dans son presque non moins prestigieux théâtre annexe, le Théâtre Antoine. Ne finassons pas : it’s time to party, et même to garden party. Autrement dit, d’observer un moment où les gens – en l’espèce quatre hommes, quatre femmes, et un serveur à la perruque souple – veulent boire du champagne et s’enfiler des petits fours.

Ce lundi de décembre, nous voici à Bobino!, théâtre d’humour, propriété du grand financier de gros théâtres parisiens – du coup, on rigole un peu quand les comédiens le remercient de les accueillir dans son flagship pourtant guère accueillant (sièges très rapprochés pour maximiser le business) alors que ledit manitou les accueille pour une simple raison : il les programme dès février dans son presque non moins prestigieux théâtre annexe, le Théâtre Antoine. Ne finassons pas : it’s time to party, et même to garden party. Autrement dit, d’observer un moment où les gens – en l’espèce quatre hommes, quatre femmes, et un serveur à la perruque souple – veulent boire du champagne et s’enfiler des petits fours.

Autour de ce projet, tout à fait louable, une création collective articule divers tableaux parmi lesquels le duel avec armes à feu ou avec épées, la séance féminine de shoot, l’éjection dans la poubelle de la défunte, le terrrrrible départ vers le Nicolas local, l’envol de l’unique Walkyrie, l’amour déstructurant d’Aladin, ou la grandiose et infinie vomissure de la Danone au chocolat. En résumé, c’est drôle dans l’écriture, c’est bien fait techniquement alors que c’est la seule date dans le théâtre où nous faufilons, et c’est artistiquement puissant. Ce nonobstant toutefois quoi que malgré de, comme qu’on est bac + 8, docteur ès Lettres en Sorbonne en sus de diplômé du DESS d’édition de Paris-XIII, on va étayer cette séduction ici exprimée sommairement au long et large de trois points, panique-tu donc pô.

(Wouh, tout va bien.)

Le côté séduisant 1 : les comédiens. Tour à tour acteurs, clowns, chanteurs, flûtistes, danseurs plus ou moins doués donc tous talentueux, chacun n’était pas là à la création mais chacun fait son max pour s’insérer dans son rôle. Cela n’empêche pas Benjamin Bernard, le faux Jean Dujardin, et Grégory Corre, le pseudo Pierce Brosnan, de l’emporter côté homme, et Charlotte Saliou, la Jacqueline Maillan de l’opérette, de surperformer sans chercher à éclipser ses collègues : unité des efforts, puissance des ego – on est au théâtre, quand même, bon sang.

Le côté séduisant 2 : la linguistique. Si la proposition s’inscrit dans la logique semi-muette popularisée par Mathilda May, elle pousse le système plus loin. En associant chorégraphie, mime, bruitage, verbiage, expressions ponctuelles et anglais sporadique, Garden-Party explore davantage de langages que la concurrence, et lui associe le chant, la musique… et l’intertexte de kaamelott : nul ne peut reprendre aujourd’hui « Belle qui tient ma vie » sans allusionner, si si, le grand maître de l’humour.

Benjamin Bernard, Carole Fages, Charlotte Saliou, Grégory Corre, Matthieu Lemeunier, Stéphanie Brannetti, Frédéric Ruiz et Hélène Risterucci, dans un état résolument rizontal

Le côté séduisant 3 : la variété. En concaténant, hop-hop, les humours (de situation, d’incongruité, d’inconvenance, de décalage, d’intertextualité, d’à-propos, de provocation, etc.), les références musicales (de Wagner à Disney en passant par le p-ra – brrrra), les comédiens brassent large, toujours avec une gourmandise bienveillante et une intelligence d’excellent aloi. Surtout, après un climax séduisant où, malgré la mort, tout doit se finir au Mumm – sur le projet, qui ira là-contre ? –, la fin, radicalement dissonante (nul spoiler ne sera disséminé ici), achève de convaincre que l’on a bien affaire à une proposition artistique, pas juste à un collage de scènes clownesques – et cela achève de nous emballer.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

En conclusion, sans mentionner le ridicule qui nous poussa à féliciter Benjamin Bernard pour sa prestation (en vrai, c’était pas Benjamin Bernard, juste un employé physiquement connexe qui s’est demandé s’il allait nous coller une chegau parce qu’il pensait que l’on se gaussait de lui), si vous aimez rire avec intelligence, applaudir le talent scénique, saluer un travail singulier au sein d’une logique averbale connue, autant que nous ayons l’heur de prêter conseil, pressez-vous de réserver. Malgré notre automéfiance à la promo contre invit’, nous devons reconnaître que ce spectacle est formidable. En vous y risquant, vous assisterez à un moment drôle-mais-pas-que, et supérieurement incarné, même par le serveur à la souple perruque. Peut-être, oui, peut-être le fond sonore du début, en boucle limitée, vous agacera-t-il. Bouchez réciproquement les oreilles de votre voisine. D’une part, c’est une manière de faire connaissance presque comme une autre ; d’autre part, dès que ça commencera et que vous essuierez le cérumen vicinal sur votre smoking, vous vibrerez d’émotions autrement positives tant, soyons technique, ce truc déchire sa race.

Déformation

Quand tu dégustes un vin capiteux mais que tes vieux réflexes de correcteur et de prof sont réveillés par l’étiquette, te faisant douter du domaine : la bouissiere, La Boissiere, de La Bouïssière pour l’étiquette frontale ? Argh.

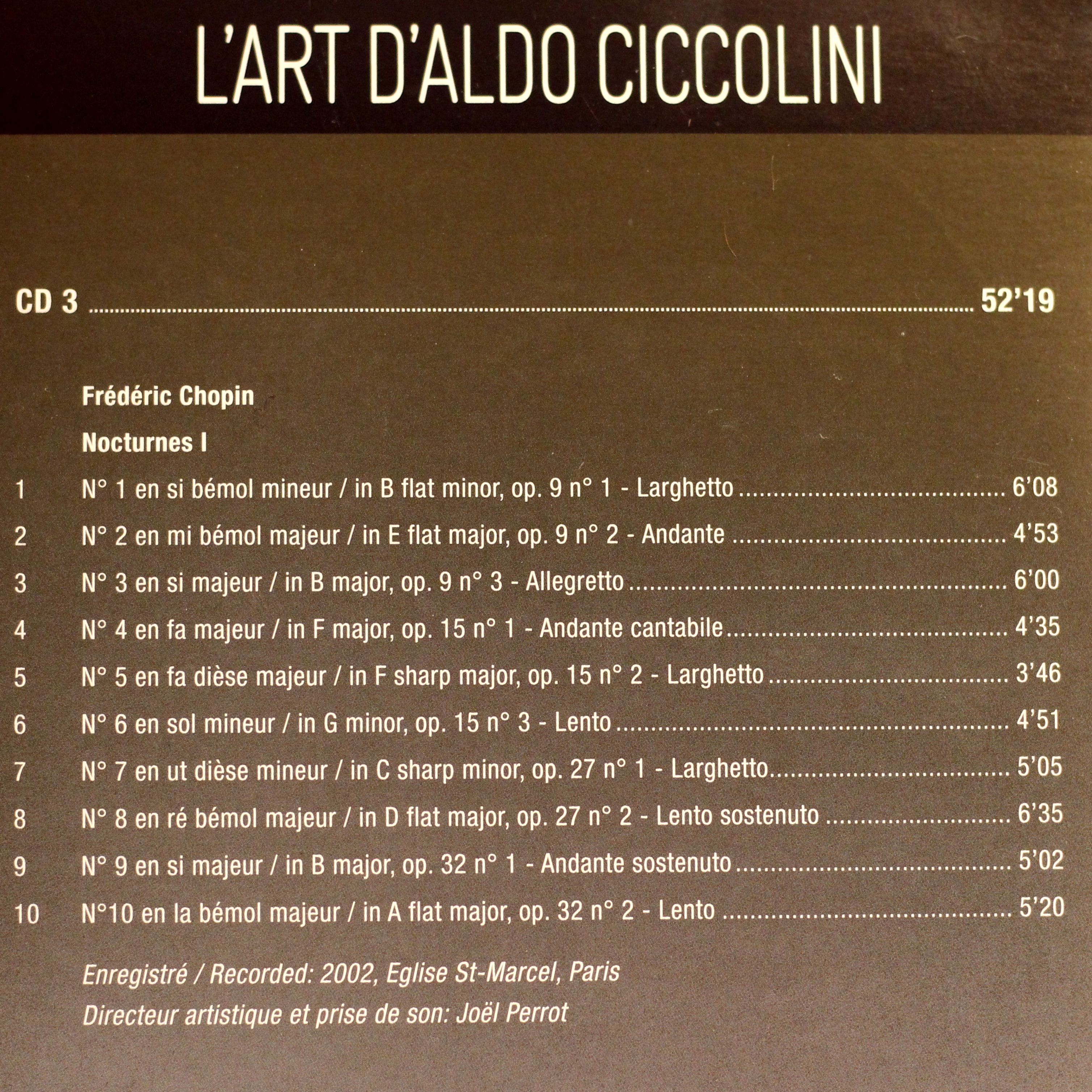

L’art d’Aldo Ciccolini (3/8), Nocturnes de Chopin 1, Cascavelle

Dans le coffret « L’Art d’Aldo Ciccolini », recensé çà et là, le troisième disque propose une promenade en deux volumes autour des nocturnes de Frédéric Chopin. La balade est audacieuse à double titre. D’une part, les guides fréquentant le sentier ne manquent pas – en 2014, France Musique s’extasiait devant Claudio Arrau et Maria Joao Pires. D’autre part, cette fausse série (les numéros d’opus sont variés) n’a jamais été conçue pour être écoutée à la file. Ce nonobstant, comme nous aimons certains défis, nous nous proposons d’ouïr les dix premiers numéros, enregistrés en 2002 en l’église Saint-Marcel par Joël Perrot.

Le premier nocturne, en si bémol mineur, tube s’il en est, semble d’emblée poser un triple cadre, dans la liberté des 11 notes pour 6 temps disponibles :

- pas de surjeu mélo chougnassier ;

- puissance posée des basses, grâce à un joli piano ; et

- délicatesse des aigus que valorise une prise de son idéale.

On apprécie à la fois la modestie de l’artiste (« je vais pas faire semblant d’inventer le nocturne pour paraître révolutionnaire, je joue de la musique », semble dire le zozo) et son engagement (accents précis, retards assez légers pour ne pas alourdir tout en faisant sens, présence des intentions y compris dans le second énoncé du thème initial). Le deuxième nocturne, mégahit s’il en est, renoue avec ces mêmes qualités. Le propos est distribué entre une main gauche à l’accompagnement carrément pas gauche – pfff, et pourtant, j’peux pas m’en empêcher, allez comprendre – tant le toucher est délicat, et une main droite soliste sachant être d’une finesse époustouflante, dans l’énoncé des notes comme dans le nuancier de leur agencement (écouter piste 2 à partir d’1’14). Le troisième numéro de l’opus 9, Allegretto, répond au si bémol mineur initial par un Si majeur, selon une progression de tempo conduisant du Larghetto à l’Allegretto en passant par l’Andante de la deuxième pièce. Tout cela est conduit par Aldo Ciccolini avec une délicatesse qui exclut les grands effets de manche réservée à ces interprètes qui réinvestissent la partition pour briller au détriment du compositeur. Ainsi, le passage en mineur est enlevé avec l’agitation fébrile requise, et avec ce même refus de tonitruer ou d’écarteler pour briller. Le retour du A de l’ABA respecte cette proposition humble et séduisante à la fois.

Le premier nocturne de l’opus 15 est le plus prompt des trois, puisque la séquence fera succéder un Andante cantabile, un Larghetto et un Lento. Cette conception d’ensemble n’exclut pas la nécessaire caractérisation dont bénéficie cette œuvre en Fa bientôt embrasée par un passage « con fuoco » en mineur, à la mesure variable, typique du Chopin nocturne : la pulsation n’est pas dans l’illusion posée du majeur ; et l’apaisement ne peut être que provisoire ou habité d’un cœur au bord de l’explosion.

(Certes, j’ai l’air de donner des cours de musicologie. C’est ridicule, mais ce serait publié chez Actes Sud, cet immonde spécialiste de l’arrangement immobilier, ç’aurait l’air achement profond sans être moins sot pour autant.)

Au Fa du premier numéro répond le Fa dièse de son collègue, donc les six hashtags à l’armature. Dans ce deuxième numéro, Aldo Ciccolini propose une démonstration technique toute musicale pour rendre chaque curiosité chopinistique telle que

- les appogiatures,

- les séquences de notes à interpréter « senza rigore »,

- les quadruples croches à associer au Larghetto structurant,

- les instabilités provoqués par des associations instables (5 ou 7 pour 4, 3 pour 2, trilles complétées, etc.), et ainsi de suite.

L’accélération du « doppio movimento » construit le centre de l’arche de l’ABA. L’agitation s’éteint dans le grave, au profit de la douceur digitale, « leggerissimo », d’une main droite qui sait soumettre les marteaux à sa volonté. Très différent, le troisième numéro, en sol mineur, ne prétend guère affronter de grandes difficultés techniques, ce qui présente à l’évidence une difficulté musicale supplémentaire : comment soutenir l’intérêt d’un auditeur qui a payé son disque pour avoir droit à sa dose de vertiges et de wow ? Aldo Ciccolini a le métier qu’il faut pour négliger les exigences de spectaculaire ou d’outrance. Il interprète ce nocturne comme s’il s’agissait du premier et du dernier. Nul besoin de prouver une technicité quelconque – il se contente, si l’on puit dire, de jouer une musique qu’il valorise, outre sa maîtrise des doigts et du piano, grâce à trois astuces :

- un sens de la mesure qui rend justice de la plasticité des nocturnes ;

- un goût pour la nuance qui ne colorie plus la pièce mais la microcolorie ;

- une science du toucher qui permet à chaque note précieuse de sonner comme l’artiste veut qu’elle sonne, et non dans la vulgarité d’un ensemble formant accord ou suite mélodique.

L’opus 27 associe un Larghetto et un Lento sostenuto. Le premier nommé, en do dièse mineur, est magnifié par un usage magistral de la pédale de sustain, qui surmultiplie la beauté de l’incipit centré sur les demi-tons. Tout cela est joué avec une clarté admirable, que prolonge avec énergie le « Più mosso », transition vers le La bémol central aux couleurs de Mi, qui permet de ABAtiser en do dièse mineur pour boucler le morceau. Le deuxième numéro de la livraison, en Ré bémol, reprend la formule associant bariolage généreux à gauche et mélodie à la main droite, en l’espèce souvent en duo. Imperturbable, Aldo Ciccolini en rend la délicatesse et les tensions sporadiques comme s’il jouait son premier nocturne. C’est tout à fait approprié et profond, au point de nous pousser à conseiller, genre, d’écouter le piste 8 de ce disque en suggérant sans avoir esgourdé une autre piste au préalable. Vu par un simili-critique, le disque a ses raisons que la logique des compositeurs d’antan ne pouvoit anticiper…

Les dernières pistes de cette première partie associent les deux numéros de l’opus 32, Andante sostenuto et Lento : le Vivace ferait mauvais ménage avec le concept de nuit – et pourtant, même si l’on a abandonné l’Allegretto depuis de longues minutes, l’on ne s’ennuie pas : l’on savoure ! Rien de nouveau sous la Lune, c’est vrai : bariolage à gauche et solo à droite. C’est l’occasion de constater qu’un rien suffit à animer un mouvement… ou plusieurs riens. Par exemple :

- une respiration (piste 9, 1’08),

- un léger effet d’attente,

- une accumulation de doubles rendues avec une discrétion de souris,

- un « poco animato » bien tenu pour revenir « a tempo » sans embardée,

- un pianissimo judicieux,

- une cadence « a piacere » menée sans forfanterie jusqu’au mini Adagio final…

Ce sont ces petits rien qui font des petits tout et convainquent de l’intérêt de cette version. Le dixième nocturne en La bémol confirme cette veine en refusant la fatalité empesée du Lento liminaire. Pour preuve, il s’anime d’emblée, puis s’agite davantage dès lors qu’il assume le 12/8 jusqu’alors à peine dissimulé sous un quatre-temps de bon aloi. Et voici qu’un fa dièse mineur incertitude à nouveau cette rafale d’accords… avant le sage retour en La bémol, rythme et tonalité. Or, cette pseudo-minianalyse zicologique ne rend nullement compte de la beauté de ce que l’on entend sous les doigts d’Aldo Ciccolini : pas de réverb’, pas de brouillard pseudo-romantique, pas de fake sur l’air de l’émotion – juste une musique qui émeut parce qu’elle est rendue avec esprit, virtuosité et intériorité.

Aucun moyen de savoir si ceci est la meilleure version des dix premiers nocturnes mais, soyons sincères : qu’est-ce qu’on s’en fout ? C’est une magnifique série de dix nocturnes que, bien sûr, on goûtera avec d’autant plus de plaisir que l’on ne les écoutera point à la chaîne. Cependant, en bloc ou au détail, on savourera de toute manière l’impressionnante restitution par feu le colosse italien du piano. En attendant la suite, l’on a connu, admettons sans nous vanter, pire perspective.

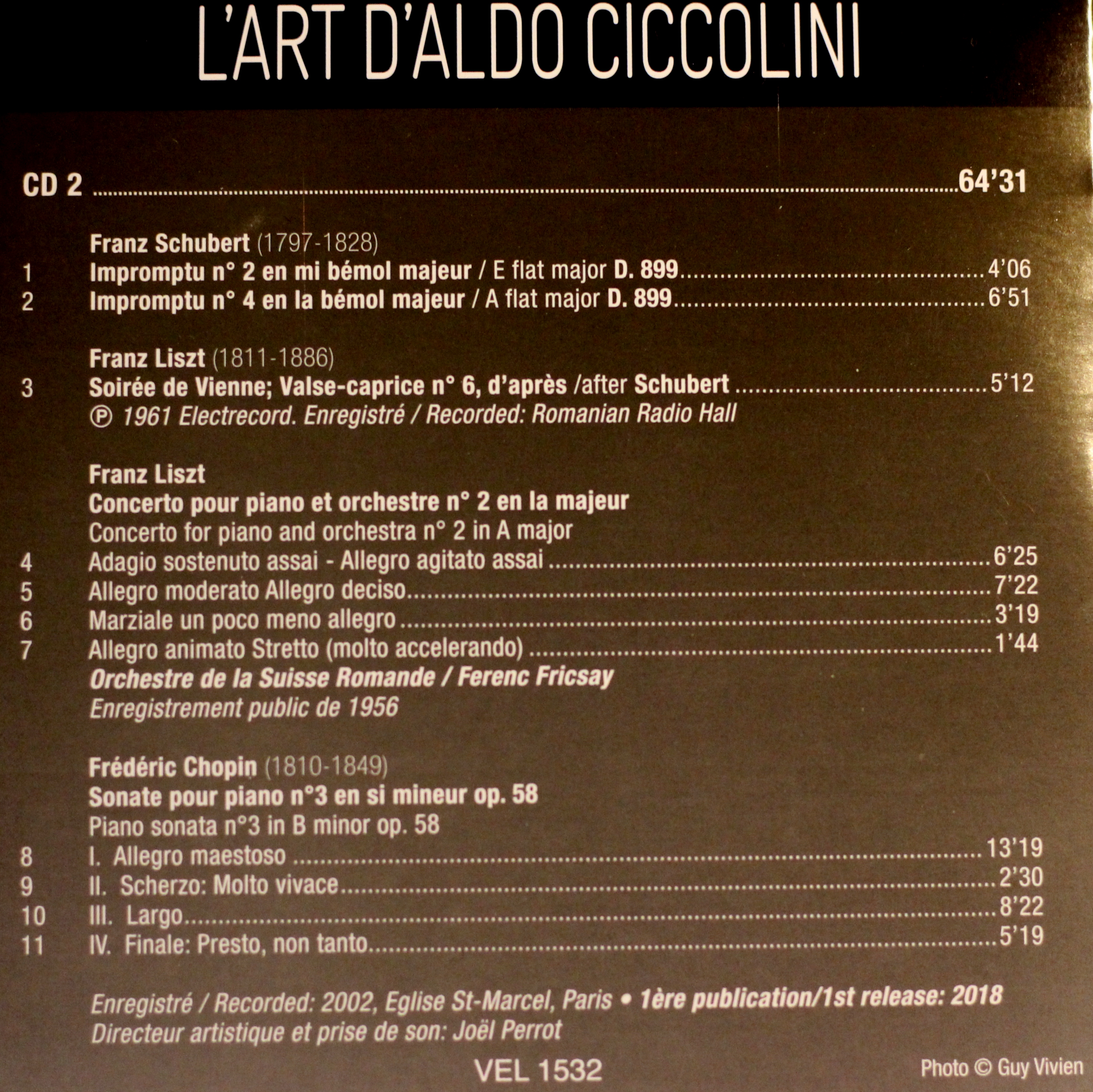

L’art d’Aldo Ciccolini (2/8), Schubert + Liszt + Chopin, Cascavelle

Le deuxième disque de la saga « L’Art d’Aldo Ciccolini », publié par Cascavelle et présenté récemment, est un patchwork, c’est entendu. Il inclut une archive publiée par la radio roumaine en 1961, un live de 1956 et une session de 2002 dont voici la première édition : de quoi illustrer l’acception de « disparate ».

Il n’en démarre pas moins sur la cavalcade du Deuxième impromptu de Franz Schubert… impromptu qui n’a peut-être jamais mieux porté son nom puisque le disque commence au milieu de la quatrième mesure de cet Allegro. En sus de cet étrange défaut apparent, les ronchonchons à permanente pointeront un tempo décoiffant ; les durs-de-la-feuille regretteront une pédale qui gomme certains bouts de la guirlande mélodique ; las, même eux seront obligés de reconnaître que le récit est mené aussi brillamment que justement. L’illustrent les diverses modulations que guide la main gauche afin que, de Mi bémol, l’on se retrouve, un sol bémol aux allures de Fa dièse plus tard, en si mineur. Cette tonalité, caractéristique de la deuxième partie confirme l’énergie du pianiste tout en dévoilant la médiocrité d’un piano dont l’accord, dans le médium, est, disons, fragile (oh, ce do dièse à 1’32 : c’est un peu comme si on proposait à Voutch de peindre un dessin avec un crayon de couleur !). Ne chipotons pas plus que de raison, dans la mesure où l’artiste, fort d’une virtuosité imparable, veille à assurer la clarté de ce discours en ABAB pour transformer cet instant en bis, curieux pour ouvrir le bal d’un disque, oui, mais pas moins délectable pour autant.

Le Quatrième impromptu, annoncé Allegretto, n’en est pas moins pris Vivace, lui aussi, et cependant avec une légèreté que l’on goûte, tant dans les rafales de doubles croches que dans les séries d’accords où seule une oreille attentive repèrera la polyphonie car le maestro sait faire ressortir la note qu’il convient de suivre en priorité. Que ce sens analytique s’exprime à la main droite ou gauche, il ne musèle en rien la puissance d’un artiste que les sforzandi n’effrayent certes pas. Élégance n’est pas mollesse, sauf dans certains salons, paraît-il, que nous ne fréquentons pas mais nous en acceptons l’augure (wow, c’était pas gagné de glisser une expression impatientante dans une telle notule). Pas moins enlevé est le trio en do dièse mineur, même si la préparation du piano (ce ré, par ex. à 3’19) est trop épouvantable pour que nous prétendions trouver dans cette interprétation brillante matière à bouleverser l’auditeur – l’accordeur sévit en 1961, y a prescription. Le retour, après le B, du motif A, finit de confirmer une agilité de doigts dont l’on n’avait, hélas, point douté.

Suit, de Franz Liszt, la « Sixième valse-caprice d’après Franz Schubert », tirée des Soirées de Vienne. Cette piste aussi commence honteusement au dernier temps de la troisième mesure : ou notre lecteur est décidément gourmand, ou l’éditeur n’a pas repris les bandes antiques avec l’exigence nécessaire – puisque c’est la première fois que pareille déconvenue nous arrive, nous penchons hélas pour une hypothèse qui dédouane notre médiocre tourneur de rondelles, si j’puis dire. Heureusement, après ce zapping éditorial, il nous reste 5’ de musique ; et Aldo Ciccolini en profite pour contraster le vacarme (« con strepito ») du début, en Do, avec la classe (« con grazia ») du premier intermède en Fa. C’est charmant au point de donner envie de chausser un lorgnon assorti à son frac. La deuxième partie en La, plus câline (« dolce, leggiero, teneramente », je crois que le message est clair) n’est pas « poco allegro » mais dégagée de toute lourdeur terrestre. L’art que déploie le pianiste pour accentuer çà et là, presque discrètement, un accord sur le deuxième temps, fait le prix de ce passage. En effet, ce qui n’aurait pu paraître que fort charmant devient « en même temps », selon le syntagme souillé par Pharaon Ier de la Pensée Complexe, ultra groovy. Le rubato « appassionato » n’arrange rien à cette envie de headbanguer qui nous prend soudain. D’autant que la troisième partie, en La, utilise la même basse pour laisser courir les petits doigts de la main droite sur deux voix avec la pétillance d’un excellent champagne. La contrebalance la lourdeur tellurique du dernier intermède dont, heureusement, nous exonère une dernière séquence où tricotent les saucisses. Voilà qui est bien enlevé – et ce n’est pourtant qu’une mise en bouche avant les deux gros morceaux du disque !

En l’espèce, les choses sérieuses se dévoilent avec le Deuxième concerto pour piano de Franz Liszt, proposé dans une version de concert (magnifique toux, plage 4, à 6’05, par ex.) de 1956 avec l’orchestre de la Suisse romande dirigé par Ferenc Fricsay.

Le premier mouvement est bipolaire. Il affiche d’abord une humeur Adagio sostenuto assai, ce qui est déjà fort tiraillé, il me semble. Cette fois, c’est la première mesure qui est « oubliée », si j’en crois mes oreilles, ce qui rend le début curieux, et pas que parce que la qualité de la bande tranche avec la précision des pistes enregistrées cinq ans plus tard. Toutefois, cet aspect technique intégré, on est aussitôt embarqué dans la beauté de la chose. Chaque musicien prend prétexte des notes pour musiquer, les flûtes très vite, la clarinette solo en la ensuite, le piano en entrant « dolce armonioso », les cordes répondant aux arpèges du soliste. Dès le premier « marcato », le p’tit Aldo, si jeune fût-il alors, zèbre la salle et les micros à l’aide de son poinçon : une association reconnaissable entre délicatesse et capacité percussive. C’est le premier intérêt de cet enregistrement presque « de jeunesse ». Le deuxième est le dialogue avec l’orchestre : millimétré jusque dans les triples croches, il fait circuler une sorte de défi, de renforcement mutuel entre la vedette et les musiciens du rang qui trahit aussi la qualité du travail sans doute effectué par Ferenc Fricsay. Ainsi, soutenues par un orchestre prompt à lui tenir haute la dragée, les grandes zébrures octaviées du piano se déploient avec cohérence en dépit d’une composition sciemment hachée, sans « i », qui passe de La à ré mineur pour débarquer sur le Ré bémol de l’Allegro agitato assai, rapidement transmuté par l’orchestre en une sorte de fa dièse mineur. Ici, tout est mouvant, rien n’est sûr ; en six minutes captivantes, les embardées de tempo (un andante disfracte la marche furibonde pour transitionner, eh oui, vers le deuxième mouvement) ; et l’on admire l’art des musiciens pour construire ensemble une histoire sans temps mort mais constellée de beaux moments.

Le deuxième mouvement se présente comme un Allegro moderato enchaîné à l’écho de l’Andante. Le violoncelle solo énonce le thème qu’il tente d’imposer en profitant de la transformation du do dièse mineur en Ré bémol. Pourtant, c’est seul que le piano lui fait écho, hésitant entre le Mi qu’affectionne le hautbois, et son Ré bémol préféré qui finit par l’emporter, na. Les artistes rendent ce balancement élégant qui succède à la confrontation frontale, façon Tom & Jerry, qui donnait peps au premier mouvement. L’Allegro deciso ronfle alors avec l’acre orgueil d’une fanfare que Ferenc Fricsay sait, ha-ha, néanmoins nuancer. Une nouvelle modulation hésite autour d’un hypothétique la mineur, sujet d’un emportement violent du piano qui n’épouvante pas le moins du monde la tempétueuse phalange suisse. Tout cela est tonique, coordonné, vibrionnant et couronné par un soliste dont les doigts semblent s’amuser de leur ivresse.

Voilà, je crois que j’ai atteint un sommet dans le « ça veut presque dire quelque chose mais en vrai non » pour cette notule.

En La, le troisième mouvement s’enchaîne, « Marziale un poco meno allegro » (« un poco » est l’expression juste), avant que le piano ne reprenne le lead dans un passage « un poco animato » (« un poco » est l’expression injuste) au point d’obtenir un solo « un poco meno mosso » (j’ai rien dit sur « un poco », faut pas abuser des running gags). S’ensuivent diverses tentatives d’alliances, les violons s’appuyant sur le piano pour contrer l’alliance entre le piano et les flûtes, sous l’arbitrage du violoncelle solo. Direction le dernier minimouvement, Allegro animato, qui n’est probablement pas joué par un pianiste mais par les lutins du père Noël, comme chacun sait. La strette est l’occasion de redonner un peu de travail basique au cymbalier, pendant que la fanfare prépare le triomphe d’un pianiste dont les doigts menacent de prendre feu. Bref, la partition, écrite par un hyperpianiste, est rendue avec la démence essentielle par un virtuose déjà indéboulonnable et qui semble galvaniser un orchestre aux petits soins pour lui.

Reste à savourer le dernier gros morceau de la galette ; mais, mazette, le beau morceau ! Il s’agit de la Troisième sonate, op. 58, de Frédéric Chopin. Enregistrée en 2002 dans l’église Saint-Marcel, réputée pour son acoustique, elle n’avait jamais été publiée avant 2018.

Comme on pouvait s’en (re)douter, il semble que le montage soit de nouveau raté. L’Allegro maestoso commence au troisième temps de la sonate – il faudra attendre 4’11 et la reprise pour entendre ce fameux début. Pas une raison pour oublier ce qui se passe après : quarante-six ans après le précédent enregistrement, l’agilité du Ciccolini lisztien, intacte, s’exprime à travers la magie d’un musicien capable de tricoter et de nuancer avec une aisance incroyable et une maîtrise du clavier blackboulante : écoutez à 0’54 les deux voix de la main droite tandis que gronde la main gauche. Techniquement, ce n’est sans doute pas le plus impressionnant, même s’il faut quand même se le farcir ; musicalement, c’est saisissant. La prise de son de Joël Perrot, dont nous avons jadis chanté les louanges, évacue la résonance de l’église pour mieux concentrer l’attention sur ce qui se passe sous la calebasse du monstre. Voilà une option moins spectaculaire qu’intéressante car il semble que, à la fougue du jeune pianiste, répond alors la maturité de celui qui a dû mettre cette sonate sur l’établi assez de fois pour connaître le moindre copeau glissé sous le moindre nœud de notes. Du coup, les passages noirs de doubles sont maîtrisés, les passages tendres sont comme savourés, et l’architecture est claire sans sombrer, ô humour, dans un didactisme de mauvais aloi. Loin d’être une énième version pour musique de fond, cette gravure propose une sonate à écouter. Aussi appréciera-t-on, par-delà les doigts, la force qui habite l’interprète lorsque le temps de saisir un climat différent est venu. Le passage en majeur qui conclut le premier mouvement en est une énième mais non moins superbe illustration ; ce nonobstant, si vous n’avez que dix secondes, c’est déjà pas mal, écoutez, plage 8, de 12’ à 12’09 comment le courroux se transforme en apaisement : vous comprendrez ce qu’est-ce que je veux parler de.

Le bref deuxième mouvement est un redoutable scherzo « molto vivace » en Mi bémol, comme si le Si majeur précédent avait été un Si bémol 7

La partie suivante n’a aucun sens, désolé

(Le mi bémol servira bien, au mitan du mouvement, à sonner comme un ré dièse et à entraîner une deuxième partie en Si – tonalité qui sollicite un ré dièse, note commune au piano avec le mi bémol de la tonalité originale) (oui, j’essayais d’être plus clair mais, côté pédagogie aussi, je me rends compte que beurk, bien)

. Un molto vivace, avec Ciccolini, c’est deux choses : d’une part, le soulagement de savoir que les pianistes jouent par cœur, car tu voudrais pas lui tourner les pages, tu saurais pas où c’est qu’il en est – au moins, à l’orgue, tu regardes la partie de pédale quand ça va trop vite, si le mec de tout sexe joue à peu près les notes, tu peux être raccord ; d’autre part, la confirmation que, quand tu as un p’tit chouye de talent, tu peux jouer à mégadonf et, pourtant, faire de la musique avec élégance et frisson. La forme ABA de cette respiration virtuose enquille sur le Largo en Si, reprenant la triade de la sonate, qui balance la tonalité entre si mineur, mi bémol et Si… sans exclure le Mi, qui se faufile bientôt, et le fa mineur qui pointera tantôt le bout de ses bémols. La délicatesse du pianiste profite de ce long mouvement lent pour s’exprimer à plein. Tout cela n’est pas joli : c’est fin et rempli d’harmoniques qu’il convient de prendre le temps de goûter avant de se laisser enivrer par un Finale preste « ma non tanto » en si mineur.

Effectivement, Aldo Ciccolini ne saccage pas le balancement ternaire en écrasant le champignon. Nulle paresse dans cette pulsation moins fulminante que d’autres la pratiquèrent : les doubles croches rappelleront aux sceptiques le potentiel du monsieur ; en réalité, une envie de faire sonner cette musique, entre thème, accompagnement, développement et embardées avec modulations à la clef. Le tout se fond dans et se fonde sur – oh un quasi zeugme – un travail rythmique essentiel dans un mouvement dont le moteur est, un, la vitesse et, deux, le rapprochement entre la logique ternaire et la quadrature du binaire, si si. La dérive en mi bémol renoue avec la stimulante pyrotechnie des doubles croches que prolongera le si mineur attendu, ensoleillé par le Si majeur final. Au terme de ce parcours, le pianiste efface les silences. Il semble vouloir synthétiser la pièce en s’offrant trois mesures ultimes qui déclinent l’accord parfait sans pause. Et pourquoi pas ?

En conclusion, un disque composite qui offre trois visions de qualité de l’artiste :

- la vivacité des « encore » en dépit d’un piano médiocre ;

- l’excellence d’un échange orchestral où l’écoute des uns répond à l’aisance exigeante de l’autre ;

- la maîtrise sapientale mais résolument tonique d’un artiste aussi roué que doué.

Espérant que les débuts tronqués sont dus à quelque facétie technique plutôt qu’à une erreur plus structurelle, nous avons vive curiosité de nous plonger prochainement dans les deux disques de nocturnes chopiniques enregistrés dans la foulée de la sonate par Joël Perrot, qui nous promet : « Ils ne plairont pas à tout le monde. » Ça tombe bien, comme feu Victor Lanoux et Pierre Richard, jadis, on n’est pas comme tout l’monde, on est comme les autres, et réciproquement.

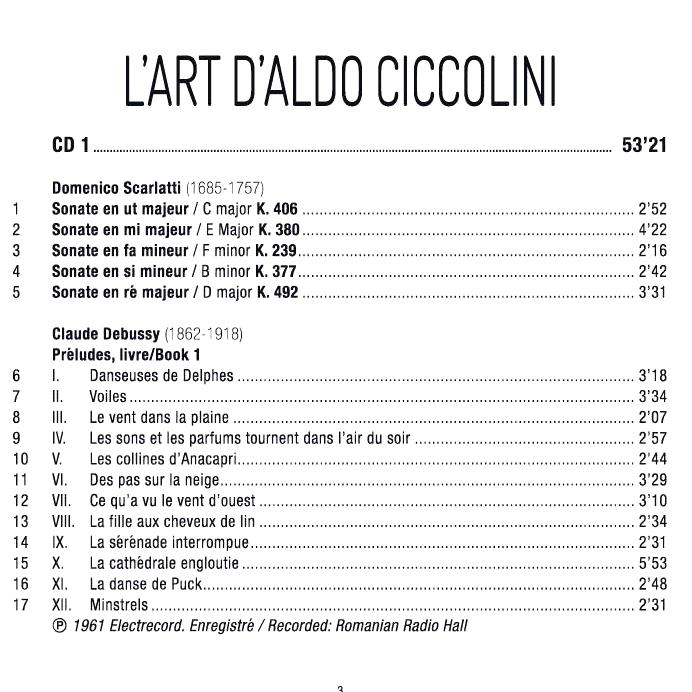

L’art d’Aldo Ciccolini (1/8), Scarlatti et Debussy, Cascavelle

Première réédition du label Cascavelle depuis sa reprise par VDE-Gallo en 2017, un coffret louant L’Art d’Aldo Ciccolini proposait tout récemment un drôle d’assemblage : des enregistrements historiques, datant des années 1950 et d’autres plus récents, gravés au début des années 2000 par l’excellent Joël Perrot. Avec cette notule, nous entamons la traversée des huit disques au programme, disponibles ici pour 41 € au moment où nous mettons cette chronique en ligne, ce qui est assez amusant nonobstant un livret peu fourni, version japonaise oblige un peu, mais disponible sur le Net, excellente idée.

Le premier disque du coffret, donc, est issu des archives de la radio roumaine. En guise de mise en bouche, voici cinq sonates de Domenico Scarlatti. Dans ces miniatures qui ne dépassent pas les 4’30, feu Aldo Ciccolini, malgré un usage généreux de la pédale de sustain, se montre à la fois décidé et capable de nuances dans la fameuse K 380. Ce qui frappe, c’est ainsi la rencontre entre trois qualités wow, ben oui(w) :

- clarté remarquable,

- virtuosité digitale et

- délicatesse d’un toucher polymorphe et toujours approprié (K 239).

Car ce n’est pas le tout de jouer vite ou fort pour épater la galerie, il faut aussi jouer fin et varié pour séduire le mélomane bouffi d’exigence – on a connu d’autres raisons bouffantes guère plus fréquentables. Or, dans les cavalcades comme dans les rares passages plus posés, le pianiste de trente-six ans choisit de ne pas tortiller du poignet afin de donner cohérence et intérêt à ces piécettes ici lustrées avec un éclat pour le moins pimpant (sautillante K 492). C’est ébouriffant et, notons-le, d’une très belle qualité sonore.

Le projet mute avec le Premier livre des préludes de Claude Debussy enregistré, lui, en concert – l’hiver ? on l’espère vues les toux roumaines, qui n’ont rien à envier aux déficiences pulmonaires des salles parisiennes dont les mamies permanentées de tout âge et sexe cherchent à s’occuper en bruitant le beau, ces connasses. Le choc est brutal car, au studio, succède un brouhaha et un son de piano qui, tout en restant net, perd en définition le temps que les esgourdes s’habituent à cette autre atmosphère. En vaut-ce, eh oui, la peine ? Carrément. Ou plutôt, rondement : les « Danseuses de Delphes » annoncent une version allante mais souple, où les différents plans sonores sont clairement répartis pour guider l’oreille de l’auditeur. L’usage abondant de la pédale traduit une volonté de ouater les « Voiles » – sera-ce pour compenser une acoustique trop sèche ? « Le vent dans la plaine » associe aussi une pédale omniprésente à des doigts véloces, mais la puissance des accents refuse, et c’est heureux, le mignon-tout-plein pour valoriser la tension que sous-tend l’écriture.

« Les sons et parfums tournent dans l’air du soir » profitent d’une technique exceptionnelle pour donner une personnalité propre à chaque séquence plutôt que de peindre une atmosphère d’un sépia post-impressionniste d’ensemble. « Les collines d’Anacapri » correspondent bien à un pianiste qui semble être à son meilleur quand son énergie et son agilité digitales sont mises à contribution. Cependant, « Des pas sur la neige », où le « rythme doit avoir la valeur sonore d’un fond de paysage triste et glacé », montre que l’interprète n’est pas qu’un monstre : armé de sa pédale toujours envahissante, il s’astreint à retenir ses notes pour cristalliser le temps entre aigus fragiles et ultragraves sombres – pour une fois, hélas, le montage coupe le fade out, nous évitant le concert de toux mais effaçant trop vite la ronde et son point d’orgue.

« Ce qu’a vu le vent d’ouest » déchaîne la sourde fureur attendue, avec ce supplément dans l’art du crescendo-decrescendo qui fait les belles versions. Le tube de « La fille aux cheveux de lin » et son cortège de six, avec un « x » hélas, bémols est enlevé sans forfanterie ni maniérisme. « La sérénade interrompue », aux hispanismes rendus avec goût, est interprétée avec les trois qualités requises :

« Ce qu’a vu le vent d’ouest » déchaîne la sourde fureur attendue, avec ce supplément dans l’art du crescendo-decrescendo qui fait les belles versions. Le tube de « La fille aux cheveux de lin » et son cortège de six, avec un « x » hélas, bémols est enlevé sans forfanterie ni maniérisme. « La sérénade interrompue », aux hispanismes rendus avec goût, est interprétée avec les trois qualités requises :

- tonicité,

- sens du contraste et

- création d’une atmosphère mystérieuse au-delà des curieux surgissements binaires du Ré face au si bémol mineur de rigueur.

« La cathédrale engloutie » fonctionne elle aussi sur cette maîtrise du piano qui permet de susciter une atmosphère suspendue mais jamais mièvre puisque secouée par de puissants accords lorsque le monument « sort, peu à peu, de la brume », peut-être pas réalisés « sans dureté » comme l’exige la partition, mais avec tout du moins la fermeté nécessaire pour imposer le roc face à la nue, entre Do et do dièse mineur, jusque dans les abysses aiguës et les cimes graves, ou l’inverse, du piano. « La danse de Puck » va comme un gant à un pianiste maître de ses doigts et la pédale de sustain donc capable de dresser un décor en quelques accords (écoutez la délicatesse de la main droite dentelant au-dessus du trille. Les « Ministrels » concluent le bal, à la fois « nerveux et avec humour ». Les amateurs d’élégance à la française passeront leur chemin. Comme le « sec et retenu » final (plutôt « puissant et envoyé » !), les nuances traditionnellement suggérées sont souvent balayées par le plaisir du faux pataud et du vrai grotesque. Loin d’être scandaleuse, cette audace se révèle pertinente car elle rend sa lisibilité aux vifs contrastes de cette pièce.

En conclusion, le charme de ce disque à deux faces, comme dans le temps jadis ou le temps bobo du vinyle, réside dans la capacité de l’interprète à faire vivre les petites boules noires et blanches qu’accompagnent des traits. Plus simplement, porté par une technique impressionnante, Aldo Ciccolini sait caractériser à la fois la diversité des paysages traversés et l’unité du voyage grâce à un son toujours somptueusement pensé. La suite des découvertes vaguera de 1961 à 1956… avant de finir en 2002 (extrait des inédits du coffret !). On en r’parle ce tout tantôt, inch’Allalalalah.