Eugen Indjic, Chopin : Ballades & more, Andante Spianato

Nous avons annoncé tantôt une excursion dans quelques enregistrements d’Eugen Indjic. Voici donc la deuxième promenade dans le catalogue de cet incroyable pianiste pas très, très hyperconnu, de ce côté-ci de la Francilie. Pourtant, celui qui fut un p’tit jeune brillantissime dans les années 1970, n’a cessé de claquer des gravures formidables. (Comme ça, ceux qui ont la flemme de feuilleter ce qui suit ont déjà un bon résumé de la suite.) Évoquons, pour la présente notule, les Ballades et plus reçues il y a peu.

La promenade commence par le tube dédié au baron de Stockhausen. Après un prélude à quatre temps, la Première ballade, en Gm, met d’emblée l’artiste en valeur par sa capacité à faire sonner en parallèle, dès l’énoncé du thème en 6/4, trois blocs dotés de trois sonorités spécifiques : une sonorité très claire pour la mélodie, une plus assourdie pour les accords rythmiques et une plus résonnante pour les octaves de la main gauche – ce qui évite de réduire la partition à une, ha-ha, partition entre la mélodie versus l’accompagnement. Les passages enflammés sont enlevées avec élégance ; les passages plus posés sont joués avec une délicatesse qu’un piano aux basses sonores ne dénature nullement, au contraire. Dans ce contexte, on apprécie que l’artiste ose aussi le tout-forte (autour de 5’), comme s’il acceptait que l’émotion submergeât la pureté esthétique. Cette audace rend d’autant plus vivaces les contrastes qu’il accentue pour conduire le discours à travers 9’30 presque monothématiques – ici captivantes de bout en bout.

La Deuxième ballade, en F, dédiée à Robert Schumann, ouvre le bal des ballades en 6/8. Elle débute sur un Andantino charmant, qu’Eugen Indjic rend avec la délicatesse et la rectitude requises. Le Presto con fuoco qui surgit après 2’ risque de mettre à terre les cardiaques non préparés. La tonicité directe, jamais démonstrative (est-il besoin d’en rajouter quand coule un torrent aussi ombrageux ?), contamine le retour du premier mouvement au point de le déporter harmoniquement vers une suite de modulations qui prélude au come-back du Presto. Là, le musicien parvient à rendre la fougue de la partition sans négliger la clarté du discours – basses distinctes autour de piste 2, 5’20. Ainsi, l’on apprécie la capacité qu’a l’artiste de contraster entre mouvements donc couleurs distincts, mais aussi à l’intérieur de chaque partie, d’une part pour donner à entendre les multiples voies au travail, d’autre part pour faire vivre chaque moment par une palette de nuances rendues et enchaînées avec un art confondant jusqu’au Am final.

La Troisième ballade, en Ab, dédiée à mam’zelle de Noailles, commence par une hésitation thématique que complète l’oscillation du 6/8. Les intensités divergentes, accentuées par des explosions d’octaves. Il faut attendre presque deux minutes pour que le thème, après s’être fait attendre, apparaisse dans la relative mineure d’Ab, bientôt éclairée par la reprise en C. Les modulations semblent s’apaiser en Ab quand, par le truchement d’un Ab devenu G#, le Eb surgit « mezza voce ». Jusqu’alors, c’était la capacité du pianiste à conduire à bon port un discours couturé qui captait l’oreille ; or, le défi qui s’impose à lui à présent est contraire : rendre fascinant un développement assez classique, où main droite et main gauche se partagent le lead dans des variations nécessitant souplesse, régularité et dextérité, jusqu’au retour en Ab. Alors, le musicien peut laisser ses doigts pétiller… et le piano briller (mécanique parfaite sur les notes répétées, accord impeccable, unité des couleurs sur l’ensemble du clavier).

La Quatrième ballade, en Fm, dédiée à Mâââme de Rotshschild, s’ouvre sur un prélude déclinant le cinquième ton. Cette suspension liminaire permet une arrivée du thème tout en finesse – on s’ébaubit devant le toucher si délicat signalant le « vrai début » mezza voce. Spectaculaire est aussi la manière qu’Eugen Indjic a de faire chanter le ressassement inquiet d’un thème qui tourne en ovale sans vraiment se développer… avant qu’un sursaut d’énergie forte secoue ce triste landerneau (piste 4, 3’50), effaçant la première séquence pour chercher une issue dans des notes répétées, lentes et douces. Des doubles croches et des contretemps emballent l’affaire, suscitant jusqu’à quatre voix. Le compositeur les réduit à un dialogue en forme d’intermezzo qui rabat la composition sur son thème principal, malgré une tentative de diversion que manifestent des triolets ondulants (neuf doubles à droite montantes et descendantes pour six doubles à gauche sous forme d’arpèges brisés). Après être parvenu à guider l’oreille dans un récit cahotant, partagé entre rumination et emportement éphémère, l’artiste s’empare du clavier avec autorité pour tenter de résoudre l’affaire à l’aide d’accords sans nuances. Un brusque pianissimo laisse imaginer qu’il a remis l’église au milieu du village. Erreur : une déferlante, intelligemment jouée avec très peu de sustain, tient lieu de péroraison. L’ensemble construit une version passionnante, qui donne à plonger dans la ballade tant par la grâce de moyens techniques remarquables déployés par Eugen Indjic que par un sens du son qui redonne son sens à l’idée d’interprète – celui-ci n’étant pas seulement celui qui produit un discours à partir d’un autre discours, mais celui qui rend le discours-source intelligible à l’auditeur-cible.

La Barcarolle en Fa# (six dièses, sans compter les doubles : mais pourquoi diable, Frédo ?), dédiée à la baronne de Stockhausen, n’a presque pas besoin d’être écoutée en entier dans le cadre d’un p’tit compte-rendu comme celui-ci. Les deux premières mesures suffisent à entendre la capacité de l’artiste à associer puissance et légèreté charmeuse ; et les deux suivantes « affermissent cette certitude », comme disent les catholiques, grâce à un énoncé de l’accompagnement à la fois évanescent, solide et musical (cette légère fausse suspension avant la dernière croche est remarquable). Cependant, écouter 27 secondes de musique sur les 540 annoncées, c’est comme goûter un morceau de tomate pour juger la pizza : parmi les idées débiles, disons que celle-ci se place là. D’autant que la façon dont Eugen Indjic aère la pâte sonore du premier mouvement permet à l’auditeur d’apprécier plus que le balancement du 12/8 : l’entrelacement polymorphe de la mélodie, de ses mutations légères et de ses accompagnements variés. La partie en A, « un poco più mosso », invite, en ses premières mesures, à une épure relative, où la main gauche unissonne tandis que la main droite s’occupe et du thème et du balancement motorique indispensable. La répartition mute ensuite, à la faveur d’une embardée zébrant la tranquillité ainsi obtenue. La main droite garde le thème, en accords redondants (thème, tierce, octave), tandis que la main gauche swingue. Malgré tout en dépit de ce nonobstant, l’intranquillité réussit, à la sournoise, à émerger à nouveau (piste 6, 5’15), d’abord dans un grondement, ensuite dans l’atomisation du rythme – ainsi de la main gauche, jouant entre sept et huit doubles pour six quand la main droite fanfreluche avec dix doubles pour six. La tension annonce le retour au tempo et à la tonalité premiers, les octaves graves prenant en charge l’inquiétude qui a amené cette mutation. Une fois de plus, le sens du forte d’Eugen Indjic fait merveille, tant il sait glisser d’un forte tutti (valorisation de la puissance et de l’intensité du moment) vers un forte spécifique (alors que la main gauche pourrait exploser, sa tonicité suffit à accompagner sa collègue dans un juste esprit – jadis, ma prof de piano me serinait sans cesse : « Forte, ça veut pas dire “fort”, ça veut dire avec “énergie”, c’est une indication de dynamique, pas de volume »).. Le finale, passant du pianissimo « leggiero » au « ff », conclut brillamment une pièce moins charmeuse que les Ballades, mais qu’une interprétation aussi inspirée rend tout aussi intéressante.

La Berceuse en Db (plus que cinq bémols, c’est toujours déconné mais moins pire) s’annonce comme la petite sucrerie du disque : à peine 260 secondes dans un monde où les 7’ sont le minimum. Même si la mécanique de l’instrument se révèle, cette fois, perfectible (bruit métallique au moment du relâchement de la pédale de sustain), on apprécie le côté « boîte à musique » apporté par la régularité des six croches de la mesure, qui contraste avec l’oscillation de la main gauche et les facéties qui, promptement, ornementent la main droite tandis que la partie grave reste sourde, belle, imperturbable. Tout cela est joué avec attention, sérieux et cette once de poésie qu’exsudent certaines partitions de Chopin quand elles sont interprétées avec plus de respect que de volonté de show-off.

Le disque s’achève sur un monument : la Fantaisie en fa (mineur, le fa, pas « majeur » comme traduit par erreur – toujours notre souci de montrer que, en dépit de nos ignorances, au moins, nous suivons un peu ce qu’est-ce qui se passe, d’autant que l’édition dont nous disposons est à la fois sobre et classe, d’où l’étonnement devant cette bourdasse). L’œuvre démarre sur un « tempo di marcia »… quoi que l’on ait rarement entendu de marche aussi élégante. L’accompagnent d’incessantes modulations, qui vers B, F, Bb, et tutti quanti. L’atmosphère est retenue, indécise, enserrée dans des intensités douces. Comme le veut l’ontologie créatrice du compositeur, cette paisible stabilité ne peut durer. Le passage d’une mesure à quatre temps vers une mesure à deux temps (et triolets) trahit l’imminence d’une mutation radicale. Pourtant, hors accents nécessaires, Eugen Indjic retient les chevaux : fantaisie ne signifie pas cavalcade caricaturant le romantisme. Cette contention n’est pas davantage synonyme de mollesse ou de fatigante modestie. Le rythme est élevé, les difficultés affrontées comme l’if défie le cers. En fait, le choix d’une intensité sonore modérée permet de faire gronder la tension qui enfurie – faut tenter – le piano et de donner saveur supplémentaire à ses secousses.

Cette stratégie fonctionne à merveille : écoutez ces contretemps quasi jazzy sur le sol, d’abord médium puis aigu (piste 7, à partir de 5’18) ! L’aisance technique de l’artiste lui permet de survoler les complexités d’exécution pour donner cohérence à ces multiples états d’âme qui caracolent dans les circonvolutions de la main droite. Celles-ci débouchent sur un Gb qui permet de basculer dans un 3/4 badigeonné « Lento sostenuto ». La chose se passera en B, par le truchement dudit Gb transformé en F#. Cette sorte de choral soutenu, que l’on retrouvera à la coda, s’achève dans la vigueur du tempo primo et de ses quatre bémols d’apparence (on reste longtemps avec cinq bémols réels, jusqu’à ce que la modulation en Fm soit forcée par des octaves de Gb et de Fm accolés). Dans ce passage de pure virtuosité, Eugen Indjic donne toute sa mesure : certes, virtuosité pure, mais aussi musique où, pour le coup, l’intensité des fortissimi prend sens comme explosion longtemps attendue, contraste avec la première évocation du thème et utilisation de tous les possibles du piano comme l’ensemble du clavier fut sollicité, du plus grave au plus aigu. Le retour du choral, des guirlandes de notes, du ¾ imperceptible et de l’Allegro assai pour conclure triomphalement couronne une composition brillante dont on peine à imaginer qu’elle puisse être jouée avec plus d’intelligence et de brio maîtrisé, Ab final inclus.

En conclusion, un disque époustouflant, formidablement enregistré il y a 28 ans, à Paris, « par Studio Teije van Geest » et réédité en 2007 à l’occasion de l’enregistrement d’un septième disque Chopin par Eugen Indjic, publié en coffret avec la gravure chroniquée supra. Quid de cet autre disque ? Parlons-en tout bientôt sur ce même site – faut bien un peu de suspense, bon sang. En attendant un coffret rassemblant l’intégrale Chopin par l’artiste, les Ballades sont à retrouver en streaming par ici.

Victoires du jazz, Siège de la SACEM, 25 octobre 2018

C’était une invitation inattendue : assister à la cérémonie des Victoires du jazz. Dispo, j’ai sauté sur l’occasion. Celle d’entendre Rhoda Scott et les trois filles qui l’accompagnent (en sus d’Eugénie, première et souriante représentante de sa garde rapprochée), dans un douillet répertoire jazzo-presque-funk parfait pour remettre un coup de live dans une soirée curieusement plus soucieuse de film que de musique vivante.

L’occasion aussi d’apercevoir, alors que des huiles du Snam-CGT débarquent, des personnalités qui ont l’air au moins aussi chouettes.

Et puis, l’occasion de découvrir ce genre de cérémonial – compter trois heures avant de profiter de l’excellent champagne et des fromages de folie. Cérémonial au cours duquel on chante la louange des femmes, même si, hors technique, elles sont juste admirées pour leur voix comme celle de Cécile McLorin Salvant – on admire le toupet à s’étouffer de Culturebox titrant « Les femmes de retour au palmarès », faut quand même des bullocks pour la sortir, celle-là.

Cérémonial qui offre aussi l’opportunité de s’offusquer de la consanguinité et de l’endogamie de ce minimilieu. Par exemple ? Nombre de lauréats ont pour ingé son l’ingé son qui a gagné la victoire technique de la catégorie. Le label de l’année est remercié à plusieurs reprises. David Enhco est récompensé par deux trophées (y avait-il donc si peu d’artistes intéressants cette année pour attribuer deux coups d’pouce au même ?), en bon membre de la tribu Casadessus… à laquelle appartint Didier Lockwood, auquel fut rendu un hommage en ouverture.

Dans le même esprit, Sandra Nkaké, candidate au titre de Voix de l’année (que des filles sur la ligne de départ), est recasée comme présentatrice – l’occasion pour elle de montrer que sa voix n’est point si laide que cela. Sophie Alour concourt au titre d’artiste de l’année – or, elle est aussi l’un des deux sax de Rhoda Scott, Victoire d’honneur 2018, etc. Dès lors, cet entre-soi ronronnant dans une musique de belle facture omet même de définir ce qu’est un « album inclassable », quoi que ce titre vaille Victoire à Raphaël Imbert – pourquoi proposer un critère quand le copinage paraît subsumer toute réflexion ?

Un film sur les victorieux sera à voir sur France 3 le 1er décembre à 00 h 35 (le jazz reste le jazz, quand même : plus tôt serait trop tôt) avec des phrases comme : « On a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois, on va enregistrer l’album très bientôt », qui laissent songeur. Par chance, les ploucs comme moi permettent à la SACEM de bien recevoir ses invités à Neuilly-sur-Seine, ce qui n’est pas négligeable. Disons que, soucieux d’être à la hauteur de notre doulce réputation, nous tâchâmes d’honorer cette invitation avec dignité. Au nom du jazz, bien entendu.

Tatiana Samouil et David Lively, « Clair de Lune », IndéSENS!

Avec « Clair de Lune », IndéSENS! propose une excursion typée, entre Debussy, Fauré, Ravel et Massenet, incluant quatre grands piliers du répertoire de l’époque qu’aèrent et agrémentent trois transcriptions. Aux manettes, sous les micros de Frédéric Briant, la violoniste Tatiana Samouil et le pianiste David Lively. Nous avons entrepris le voyage en leur compagnie – voici donc quelques notes que nous prîmes en baguenaudant au fil de leur prestation.

La Deuxième sonate pour violon et piano en Sol de Maurice Ravel peut être l’une des pièces les plus rythmiquement intéressantes du répertoire de cette époque. Elle part dans l’énergie de David Lively qui affronte, seul, le balancement 6/8 – 9/8 qui accompagnera le mouvement. L’échange entre les partenaires est vivant, même si la pédale réverbère, à notre goût, le piano de façon sporadiquement excessive, empêchant d’apprécier la rigueur rythmique du musicien que corsète déjà l’alanguissement ternaire. Puisque cet enfouissement sonore ne cherche pas à masquer une éventuelle déficience – David le technicien est au moins aussi impressionnant que le musicien Lively –, vise-t-il à valoriser la sonorité franche, presque brute, de Tatiana Samouil ? Pourquoi pas ? Ce serait d’autant moins sot que la violoniste ne joue pas joliment – elle aura l’occasion plus loin dans le disque de prouver, si besoin était, qu’elle en est très capable (la dernière note de la sonate l’illustrera, avant même les Fauré) : elle rend, pour le moment, la rugosité de la pièce, et cette option esthétique est précieuse. Elle permet de traduire en sons les frottements structurant la partition à travers des étincelles surprenantes et des modulations sooo ravéliennes, comme cette mutation statique, par répétition obstinée, associant, sous le lead du violon, un A7 éclaté à la main gauche et un Eb7 en mini-arpège à droite (piste 1, 3’23). La violoniste fait alors scintiller avec délicatesse les frémissements qui préludent à un épuisement du thème dans les suraigus de l’instrument soliste… en dépit de ce qui ressemble à un montage un brin hasardeux (7’32).

Le deuxième mouvement est bluesy, au moins de titre ! Il s’ouvre sur des tritons en pizzicati que le piano imitera bientôt. Passée cette sèche entrée en matière, le violon de Tatiana Samouil se pourlèche les babines avec de gourmands glissendi. Par leur entente subtile, les quatre larrons – deux musiciens avec chacun son joujou – aux prises avec Ravel mettent en lumière l’étrangeté du dialogue où un instrument imite l’autre puis peine à rester en phase avec lui. C’est de cette incommunicabilité relative que témoigne la partie où le piano passe en C alors que le violon reste en F# ; de cette imparfaite proximité entre les êtres que cette coda résonne, au moment où le piano n’offre qu’un écho déformé au thème liminaire. L’intérêt de l’interprétation ici chroniquée se cristallise sur le rendu précis des différents modes d’expression sollicités pour évoquer autant d’états d’âme : les musiciens réussissent à caractériser chaque changement d’atmosphère avec talent – fatalité évoquée par la sècheresse des temps, nostalgie des mélodies ondulantes, liberté plus tzigane que bluesy des parties coll arco, élégance rêveuse des quelques arabesques pianistiques…

Contrastant avec l’hétérogénéité du deuxième mouvement, le perpetuum mobile qui clôt, comme la Veuve (pas pu m’en empêcher – voulais, mais pus pas), la sonate, est affronté avec la force requise. Les doubles croches du violon, qui ne vont pas cesser pendant près de quatre minutes, associent régularité et, paradoxalement, musicalité grâce aux nuances d’intensité que réussit à faire sonner Tatiana Samouil en dépit de la difficulté du défi. David Lively parvient, lui, à jouer à la fois avec autorité et légèreté. De la sorte, il semble guider le violon entourbillonné (je tente) dans ses modulations allant à hue et à dia, de G à B, de B à Ab, de Ab à une espèce de Gm – Cm – Eb soluble en C, etc. Ainsi, ce troisième mouvement fonctionne sur la combinaison entre la logorrhée parfois bluesy, pour le coup, du violon, d’une part, et, d’autre part, la rythmique souvent décalée du piano, que l’instabilité tonale amplifie. L’évocation du thème ouvrant le premier mouvement (piste 3, 3’33) annonce la péroraison de la sonate, ici interprétée sans souci de brio outrageusement démonstratif mais avec un sérieux rendant raison et de la partition et de la maîtrise technique des exécutants.

Une petite respiration prépare la voie vers le deuxième gros morceau – disons : la deuxième pépite chocolatée sur ce cookie laser (avant de l’écrire, la métaphore sonnait mieux, mais bon). Tatiana Samouil propose son arrangement d’« Après un rêve » de Gabriel Fauré. Une sucrerie ? Évidemment. Cependant, la conviction de la soliste et la chaleur discrète du piano rappellent que tube et musique ne sont consubstantiellement oxymoriques que chez les sots.

La Première sonate pour violon en La de Gabriel Fauré se faufile alors dans nos ouïes. David Lively ne minaude pas au moment de lancer les hostilités : ceux qui préfèrent un Fauré de salon passeront leur route. L’Allegro molto est pris pied au plancher, ce qui permet de ne pas s’embourber dans un sentimentalisme enrubanné d’une mousseline, purée, rose bonbon. Tatiana Samouil participe de la sensation d’urgence ainsi suscitée en accentuant les contretemps de son incipit. Après que la reprise a été enlevée avec la même volonté, le dialogue des deux complices s’organise, s’emballe et donne l’occasion au violon de souligner son feu et sa capacité de chanter avec, pas seulement au-dessus ou contre, le piano. De même, le tempo dynamique laisse les artistes libres de détendre leur marche quand la partition le suggère, afin de repartir avec plus de vivacité pour la reprise du thème. Tout cela est présenté avec une clarté presque pédagogique, non pas au sens « ennuyeux » du terme mais dans la mesure où les artistes privilégient le texte au m’as-tu-vuisme. Peu de folie, oui, mais ou plutôt car une confiance patente dans l’intérêt de la partition qu’il s’agit de jouer en vérité… ce qui est assurément plus difficile techniquement que de la jouer avec une hypersensibilité souvent prétexte à dissimuler la poussière des imprécisions sous le tapis de la Personnalité de l’exécutant.

Comme si le premier mouvement en A n’avait été qu’une longue septième de neuf minutes, l’Andante qui suit se fonde sur un solide Dm. En symbiose avec le nouveau mood, Tatiana Samouil désinvestit le joli son pour assumer la fragilité du moment, notamment dans l’attaque graduée des premières notes (sols dièse de, piste 6, 1’09 et 1’15) ou des notes filées. Le passage en majeur, annonçant l’approche de la quille, permet à la violoniste de laisser vibrer son expressivité sur presque toute l’étendue de sa tessiture, avant que le piano, rabat-joie de luxe, n’éteigne les quinquets entre aigus et graves entre parenthèses.

L’Allegro vivo consécutif est pris en fusion, c’est-à-dire que l’allégresse se coule dans la vivacité du mouvement. La logique tonale mute : au A vers Dm succède le A vers Db, annonçant la transformation de la mesure : 2/8 devient 3/4 (à temps constant), plus lyrique, puis reprend sa battue première, plus tonique… avant de goûter à nouveau au lyrisme du ternaire… et de s’éclairer de nouveau du 2/8 vibrionnant. La synthèse entre les deux possibles s’établit in fine, permettant aux musiciens de montrer que dextérité et sensibilité sont les deux mamelles du même corps musical. La conclusion entre archet et pizz appuie cette évidence.

C’est sur un 6/8 de bonne famille, joyeusement balancé, que s’ouvre l’Allegro quasi presto terminant cette sonate. Sur des arpèges perlés du piano, les deux partenaires tricotent un dialogue où le piano tient le lead. Du coup, le violon tente de se réimposer en opposant son swing binaire à la cascade ternaire du piano. En échec, il se résout à accompagner l’instrument à marteaux pour mieux tenter de lui chiper la place prise par des octaves puissants. Ses piapiapias détachés contraignent le piano à se mettre à sa hauteur, avant que deux petits accords ne scellent ou la réconciliation ou l’indécision définitive.

Petit intermède avant le troisième patouillis : le « Clair de lune » de Claude Debussy, « arrangé pour violon et piano » par Alexandre Roelens. Au fait, « Clair de lune » sans « e » à « Clair » – on reviendra sur cette faiblesse orthotypo récurrente des livrets d’IndéSENS!, d’autant plus regrettable qu’un livret qualitatif fait partie du plaisir justifiant l’existence et l’acquisition d’un disque-objet plutôt que d’un méchant mp3. En fait, la piste aussi est impatientante. Ici, ce n’est pas du « Clair de Lune » verlainien qu’il s’agit, mais du tube pour piano issu de la Suite bergamasque. En dehors du plaisir de jouer un tube, ce qui est mignon mais bon, quel intérêt ? Tantôt, le violon double le piano, tantôt il l’ampute. Même si la réalisation est à la hauteur des musiciens, clairement, la piste 5 est à enjamber – ce qui peut sembler curieux puisque c’est le titre du disque, mais la raison du marketing n’est pas toujours celle du musicophile.

Heureusement, la Sonate pour violon et piano en sol mineur efface cette étrange mauvaise idée. Let’s turn to the music, comme suggèrerait Ben Sidran. Elle est, à présent, délicieusement trouble. L’inquiétude irrigue toute la première partie, qui conduit de Gm à E puis à C, avec la mauvaise foi joyeuse du merveilleux harmoniste qu’est Debussy. Les artistes sont bien à leur aise pour rendre les tensions qui pacourent ce premier mouvement, entre détentes et « en serrant », entre C exubérant et Gm vainqueur. L’intermède « fantasque et léger », en majeur, s’ouvre certes sur d’étranges bruits parasites graves (ça, c’est pour laisser croire que l’on a vraiment écouté le disque et repéré que, visiblement, à Flagey, le plancher craque sous la violoniste) mais surtout sur une partie de violon parfaitement tenue pour rendre compte de la tension « fantasque » promise par un compositeur. Celui-ci cherche ostensiblement sa direction et fait musique de cette quête ; et les deux interprètes excellent à rendre cet alliage entre liberté et rigueur. En témoignent les unissons à l’octave violon / piano main gauche (piste 11, 1’50), fort bien faits en dépit de la souplesse requise (cette respiration à 2’04 !).

Le finale majeur, « très animé », laisse présager du meilleur, alliant vivacité, sonorités multiples et intranquillité (3/8, assimilable puis opposable à un 9/16 = quatre doubles plus triolet de double), soit une déstabilisation – j’ai failli mettre « une bancalité », mais faut pas abuser toujours, ça finirait par se voir – dont les artistes font leur miel. Le passage fait partie des trucs, intellectuellement, je comprends pas, auditivement, quand c’est aussi bien fait, je dis : wow. (Oui, je pourrais mettre des mots compliqués, et puis voilà, quoi.) Or, présentement, cette association entre fluidité du discours, continuité du propos, maîtrise technique et science du son, faut reconnaître : c’est impressionnant et, as far as we are concerned, assez prenant pour rappeler quel grand musicien, à défaut de grand humain, ce dont on se fout bien, fut Claude Debussy. L’arrivée du double, « plus lent » puis virtuose, en Bm, anticipe la mutation en Bb (faux C) qui s’emballe sur manière de Em en 9/16. Le résultat ? Un E étonnant en 6/16, génétiquement modifié sans logique aucune en G par le truchement d’un B fortissimo. Lesdites circonvolutions tonales sont rendues avec vivacité, précision, feinte aisance et souci de la partition, tant dans les notes que dans l’esprit : voilà de quoi retourner les esprits orthodoxes que l’arrangement précédent, au cul de l’Herne, aurait chafouinés (comme chagrinés, mais plus du côté chafouin).

Sur Tzigane de Maurice Ravel (rhapsodie, pas « rapsodie », bon sang, de concert), quatrième montagne au programme de cette course de poi(d)s, on a sans doute tout dit, voire interdit aux gens qui sont pas solistes adoubés par les pugrandes salles françaises. Qu’importe : comment ne pas être admiratif devant la performance de Tatiana Samouil, vivante, intègre, sincère, en dépit d’un montage qui nous semble à nouveau perfectible – mais nous ne sommes pas des spécialistes de la technique (piste 13, 3’29, même impression lors du break suivant). Quand l’orchestre de David Lively rejoint l’artiste après 4’30 de solo, on goûte la beauté de ce son, alliance de résonance assumée et de doigts précis. Pour aller au-delà de la supervirtuosité nécessaire, Tatiana Samouil veille à nuancer, notamment lorsqu’un motif est réexposé aussitôt après avoir été invoqué. Son partenaire lui répond avec la pétillance requise lors de son solo « allegro senza pedali » qui permet la modulation de Dm en Bm ou D, ça dépend, avec harmoniques de rigueur. Les contrastes d’atmosphère entre élégance alla Fauré et férocité façon Bartók (autour de 7’) sont rendus avec autant de justesse que les mutations rythmiques précipitant le finale – quitte à ce que la prise de son noie le violon sous le piano lors des trois mégapizzicati conclusifs. En somme, cette version traduit la maîtrise instrumentale des musiciens, et laisse soupçonner une profonde et longue pratique de ce firework. On a connu soupçons plus infamants.

Façon bis tendre de concert, quand on a tant prouvé sa virtuosité qu’il ne reste plus qu’un peu de musique à offrir à ceux qui vont partir, le disque s’achève, après 75’ de musique, sur 6’ de sucrerie délicieuse : la « Méditation de Thaïs » de Jules Massenet, dans un arrangement de Martin-Pierre Marsick, pas spectaculairement différent des versions disponibles gracieusement sur freescore – ce qui est plutôt logique, il y a peu à « arranger » ! Ici, l’appréciable sensibilité de la violoniste n’est certes pas un joli nom donné à la sensiblerie – écoutez par exemple la manière dont elle va chercher son la aigu à 1’56, avec cette manière si personnelle de trouver la belle note tout en refusant la facilité d’une simple démonstration technique. Le piano, rond, allie la précision du texte à la souplesse de l’interprétation attentive au violon.

En conclusion, trois points.

Un, on se réjouit de retrouver, dans un tout autre registre, le pianiste revenu sur le devant de la scène musicale française grâce à son album aussi affriolant qu’impressionnant, I got rhythm. Deux, on regrette que le livret du disque soit aussi médiocre, sur la forme (fut-il seulement relu ? les nombreuses fautes orthotypo et la piètre traduction de la bio de Tatiana Samouil laissent, curieusement, espérer que non) comme sur le contenu : plutôt qu’une présentation wikipédiaque des œuvres, on aurait mille fois préféré un p’tit topo sur le pourquoi du répertoire et sa place dans la pratiques des artistes ; ou un papier sur les fondements de ce duo (occasion exceptionnelle ? union fomentée par le label ? rencontre autour d’un répertoire ? vues les traces Internet, on a bien notre p’tite idée, mais bref, etc.) ; ou une notule sur le piano Chris Maene que joue David Lively car Chris Maene, nouveau belgicisme après Flagey, n’est pas, on l’admettra, la facture la plus connue du marché. Trois, on salue la performance des artistes affrontant quatre monuments du répertoire pour violon et piano du début du vingtième siècle. Sans doute certains passionnés de versions échevelées et quelques fanatiques du beau son permettant de se pââââmer, las, entre deux petits fours pinceront-ils les lèvres en anus de gallinacée. Ils auront bien raison, ce disque n’est pas fait pour les benêts. Avec honnêteté, exigence et maestria, les musiciens proposent ici une lecture rigoureuse mais habitée de mastodontes qu’ils éclairent de leur sérieux et de leur personnalité. En l’espèce, l’option convainc tout à fait.

Vittorio Forte, Valses, Institut Goethe, 23 octobre 2018

Rare triomphe que celui obtenu par Vittorio Forte à l’issue de son récital à l’institut Goethe. Alors que le grand quadragénaire vient d’enregistrer la plus complète des intégrales de valses de Frédéric Chopin, il a fomenté un récital sur mesure pour la série « Classique en Suites » de François Segré : du Chopin, mais pas que. En dépit du format inhabituel (quatre-vingt minutes de musique contre les soixante coutumières), la qualité de ce programme et la singularité de l’artiste ont séduit l’assistance, d’ordinaire peu prompte à faire revenir sur scène trois fois son entertainer. Était-ce justifié – pfff, j’avais pas mieux comme suspense, mais je peux pas dire que je suis très fier de cette formule ?

Italien de cœur, d’origine, d’attitude, Vittorio Forte, quasi sosie visagal du chanteur Jean Dubois, l’un des plus intéressants chanteurs français selon nous, c’est dit, parle néanmoins beaucoup mieux français que moi et peut-être quelques vous parmi vous. Il commence donc son concert par une présentation pédagogique, dans la tradition locale, avec une question essentielle : « Peut-on encore jouer du piano sérieusement ? » On pourrait ajouter : « Surtout des valses ! » En dehors de la répugnance malencontreuse que nous inspire le pire Barcelonais de tous les temps, cette ordure spécialisée dans le flicage des gens, l’orthoattitude électoraliste, l’utilisation de la députation – obtenue de façon contestable – à des fins uniquement financières sans jamais se pointer à l’Assemblée ou presque, et l’introduction éphémère de blancoss dans Évry pour trahir la réalité et faire plus joli selon lui, avouons que le rizeume de la valse n’est pas le grouve qui nous passionne le plus (oui, c’est du racisme mais celui-là, ça devrait passer). Pourtant, confiant dans la sagacité et le goût de master Segré, nous sommes prêts à plonger dans le projet foufou du jour.

Comme presque toujours, grand bien nous en prend et ce, malgré le défi posé à chaque pianiste à l’Institut : dompter un piano à queue Blüthner compliqué dans une acoustique très sèche. Ajoutons-y un p’tit agacement, dont nous avons un peu honte puisque nous sommes convié gracieusement, mais enfin : depuis quand l’instrument n’a-t-il pas été accordé ? Le médium est d’une fausseté épouvantable, notamment du la au do sur la portée de clef de sol (je suis pas accordeur, hein). Oh, ce B et ce Bb ! Palsambleu ! Comment oser infliger ça à un virtuose et, accessoirement, à son public ? Honnêtement, ou nous sommes très déformé des esgourdes, c’est pas impossible, hélas, ou faut faire quelque chose. Bref, en dépit de ce contexte complexe, on est d’emblée comblé par le choix de l’artiste : plutôt que de rajouter de la pédale de sustain pour créer une réverbération en plastique, autant tirer le maximum des inconvénients qui s’imposent. Après une valse posthume remplie de bémols (op. 70 n°3), sa « Grande valse brillante » op. 34 n°1 époustoufle par son souci de lisibilité. Thème, développement et circulation du lead sont ciselés.

Vittorio Forte. Rozenn Douerin, la photographe, voulait pas que je publiasse le cliché. Je l’fais quand même : c’est mon préféré, et pas que pour la faire bisquer : j’adooore. Na.

Du coup, la « Grande valse brillante » de Moritz Moskovsky, en prolongeant cette agogique où le texte suffit à l’artiste pour faire musique, donne toute sa mesure. Musique de salon ? Assurément. Musique pour virtuose mimi cherchant à séduire comtesse désœuvrée ou baron en quête de mignon ? Mais trop ! La pièce sent le lorgnon, le haut-de-forme et la montre à gousset. Pourtant, Vittorio Forte réussit à en donner une exécution musicale et engagée. Des doigts ripent parfois, so what? La vitesse d’exécution, le brio des tempi, les réflexes pour octavier les accords rendent justice à cette musique non en se gaussant d’elle mais en la resituant dans une tradition de la valse qui exige beaucoup de l’exécutant afin de séduire l’oreille et d’impressionner le pékin ; et le pianiste du jour, sans masquer cette substance compositionnelle, lui donne un lustre musical, par des respirations, des breaks, des accents, qui prennent au sérieux ce que des snobs auraient tôt fait de jeter comme fagot dans l’âtre. Deux valses de Frédéric Chopin, quand même, ponctuent cette phase du concert. La valse en la mineur op. 34 n°2 qui, comme beaucoup de valses en Am, rappellent de beaux donc de mauvais souvenirs aux danseuses puisque, entre mineur et majeur, elle les replonge parfois dans la joie des grands pliés ; et la valse posthume en mi majeur, plus brève, permet d’apprécier la virtuosité non plus digitale mais manuelle de l’artiste, tant il fait bien chanter la main gauche quand elle réinvestit le thème initiale.

Les « Valses poétiques » représentent un quart d’heure de musique d’Enrique Granados, articulé en dix temps… dont une introduction à quatre temps, carrément pas dans le feeling de la valse, stipule d’emblée l’interprète. Cette pièce redoutable (on trouve sur YouTube des interprétations live où des internautes crétins s’exclament : « Regardez, à 2’49, y a une faute !!!!! ») est ici exécutée avec une intégrité et une technique souveraines. N’est-ce pas toujours hispanisant ? Ben non, mais la pièce ne l’est pas toujours non plus, faut arrêter ces conneries sur les compositeurs espagnols – c’est comme obliger Thierry Pecou à mettre des percussions type créole dans ses compositions, pour quoi faire ? Vittorio Forte flatte en revanche la puissance pianistique de Granados, jouant précis et fier, n’ayant peur ni des aigus délicats ni du dynamisme qui, soudainement, peut emporter la pièce – et tant pis si, dans la fougue du moment, y a des trucs pas parfaits, c’est l’énergie et la justesse d’ensemble qui comte, flûte à la fin ! En ce sens, la « Valse posthume en mi mineur » de Frédéric Chopin qui y répond suggère une vivacité qui ne contredit pas la fugacité légère de la valse.

(Nan mais, même moi, déjà, « ciselé » supra, ça m’a hérissé comme un proc épique ; mais cette phrase, sérieux, en la relisant, je me suis dit : ou c’est hyper profond, ou c’est très con. J’ai bien ma p’tite idée, mais je veux pas encourager non plus les lecteurs à devenir des ex-lecteurs.)

Avec la valse op. 38 d’Alexandre Scriabine, on aborde une question cruciale : une valse doit-elle toujours être cucul ? Cette pièce est tourmentée à souhait, réinvestissant ce genre salonnard avec une tonicité qui, certes, peut susciter quelques imprécisions dans les octaves joués en concert, mais qui donne l’occasion d’admirer une force, une vitalité, une tonicité de jeu qui remet l’inquiétude dans la calebasse du piano. La « Valse posthume en la mineur » de Frédéric Chopin qui suit fait derecechef frémir la danseuse qui nous jouxte et nous souffle : « On tient les bras et les coudes, avec un “d”, on lève le menton et on tire les pointes… Voilà, on baisse les épaules et on a son putain de dégagé. » Par chance, la Valsa da dor de Heitor Villa-Lobos, compositeur qu’elle déteste, lui fait bien fermer sa grande bouche de commentatrice dissonante. Vittorio Forte a expliqué que cette hymne imitait la douleur par des frottements, et se caractérisait, entre autre, par la reprise d’un même thème à trois tempi différents. En dehors du plaisir de faire enrager une danseuse, c’est sans doute la pièce qui nous a le plus captivé dans le programme, avec la valse de Scriabine. Ces harmonies inattendues dans le contexte valsologique, cette richesse rythmique, cette capacité à mélanger sans caricaturer la tradition de la valse et les influences brésiliennes : je dis d’autant plus « oui » que l’interprète, en dépit de la complexité de la pièce, soigne la rencontre entre des écritures sciemment complémentaires. Après la « Valse posthume en fa mineur » op. 70 n°2, petite sœur de la pièce liminaire, la « Valse romantique » de Claude Debussy ravit. Le musicien n’y est pas pour rien : il rejette toute facilité, n’utilise qu’avec une pertinente légèreté la pédale de sustain, et associe précision du toucher avec beauté du rendu. Comme qu’on dit entre musicologues experts et spécialistes, c’est super.

C’est alors que se présente la partie la plus virtuose du concert. Jusque-là, le mec a juste joué plus d’une heure par cœur des pièces inaccessibles au clampin lucide, sans bouger de son piano que pour saluer. Cela relativise la notion de non-virtuosité, mais bon. La « Valse en la bémol majeur » de Frédéric Chopin, connue sous son petit nom d’op. 42, est digitale et légère à souhait : Vittorio Forte est à son affaire, il joue un Chopin personnel, intérieur, qui n’en fait pas des caisses, qui n’en rajoute pas dans le romantisme échevelo-désespéré, mais qui prend l’auditeur précisément parce qu’il s’agit de Chopin, pas d’un pianiste qui essaye de se la ouèj grâce à Chopin.

Viennent donc les trois « Métamorphoses symphoniques » de Leopold Godowsky sur Die Fledermaus [La Chauve-souris, comme chacun sait, de Richard Strauss, comme tout aussi chacun sait]. A priori, le défi est simple : jouer les notes. C’est déjà tellement compliqué ! Pas assez pour Vittorio Forte, semble-t-il. En effet, le zozo va tenter de rendre musical ce qui pourrait n’être que pyrotechnique. Dans cette perspective, libéré de toute contrainte technique par sa pratique et son talent, il va mettre en place quatre stratégies :

- investir le tempo pour le distendre ou briser la logique quand pertinent ;

- accentuer les contrastes d’intensité – ce qui, sur ce piano, est redoutablement difficile ;

- valoriser l’indépendance des mains en mettant en évidence la gauche sans négliger la droite lors des reprises de thèmes 2 et 3 ; et

- assurer l’efficacité de cette paraphrase en ne négligeant ni l’effet de la percussivité des accords, ni l’impression impressionnante suscitée par des doigts virtuoses, coordonnés et musiciens.

Exercice de PPG afin de muscler les quadriceps fémoraux : programme proposé par l’Institut Goethe aux gens qui voudraient sortir en urgence.

Pour les bis, le tube chopinesque, présenté dans une version jazzy tout à fait seyante, précède une « vraie valse de Chopin » (la « Valse posthume en mi bémol majeur »), pas la plus brillante, ce qui est juste et touchant : la virtuosité est prouvée, reste à donner aux auditeurs du soir encore un peu de musique musicale. Cela fut fait et bien fait. Une manière de mettre en appétit ceux qui voudront découvrir le disque de Vittorio Forte… et l’Ensemble 4.1 qui se produira à l’Institut Goethe, à 10′ de Charles-de-Gaulle-Étoile le 27 novembre à 20 h. Compter 10 € l’entrée pour un concert toujours virtuose, et incluant presque toujours – ça compte – le très sympathique pot d’après concert.

(Absolument, on est invité, mais on sert pas la soupe, c’est notre inquiétude perpétuelle : être reconnaissant mais juste. Si ça nous semblait perfectible, même à notre tout p’tit niveau, on le dirait, et ça nous est arrivé, pas pour prouver que, comme Lothar, on en a dans le slibard, juste parce que. Si ça nous paraissait abuser, on le dirait aussi. Et si tu penses que l’on se couche façon influenceur YT, contre un chèque ou un verre de mauvais vin blanc, ben, j’aime ton doute, je le respecte car je me le mets tout seul, mais va le promener ailleurs : le concert de Vittorio Forte était impressionnant ; si tu crois que je chique pour les beaux yeux de François Segré, quasi sosie de mon copain Jacques Bon, c’est que t’avais qu’à être là, benêt.)

Féline fêlure

Le plus difficile, quand tu répètes en tant que claviériste et pas organiste, c’est que, souvent, t’es dans des caves avec des synthés pourris. Bon, pas toujours, mais souvent. Mais pas toujours, ouf. Après, quand c’est pas le cas, faut faire attention à bien rester focusss, en dépit des agressions extérieures.

Bien entendu, un vrai professionnel ne se détourne point de son projet : piano, chanson, rien de plus, rien de moins. On n’est pas là pour jouer, tu penses. Même si c’est pas aisé de ne pas grattouiller.

Au moins, il est important d’être rigoureux et sec. Par exemple :

– Hé, ton oreiller… Mais c’est ma veste de travail !

– Ben quoi ? Chuis mignonne quand même, non ?

– Peste, c’est pas la question ! Oh, pis mârde…

Ne pas se relâcher. Même si, après Mimi, Alaska tente une diversion.

Adopter une posture accueillante sans oublier que pouvoir bosser dans un tel confort ne doit pas être gâché par une dispersion d’efficacité. Donc ne pas hésiter à être sec sur l’air du :

– Plus tard, là, je bosse.

– WTF? You talkin’ to me?

– Nan mais c’est pas ce que tu crois, Alaska. Faut vraiment que je bosse.

– Dites-moi je rêve. Il continue de me parler. Ça va mal se mettre, humain.

– Bon, installe-toi si tu veux. Je pré-prépare le concert pour les cinquante ans de chansons de Michel Bühler.

– Michel Bühler ? Mais c’est génial ! Fallait commencer par-là ! Michel Bühler ! J’y crois pas ! Micheeel Büüühler !

C’est pour ça j’aime pas trop répéter dans les caves. Les rats sont moins réceptifs, niveau discussion ; et les quarts de queue Pleyel souvent moins performants. Bon, pas toujours, mais, etc.

Jennifer Young & Nozomi Misawa, « Japonisme », Église américaine de Paris, 21 octobre 2018

Après une tournée parisienne or somethin’, le duo emmené par Jennifer Young vient secouer l’Église américaine de Paris, où l’on subit hélas, en dépit d’un décor apaisant, la saleté d’autres spectateurs – inconvénient d’aller au concert d’une presque-amie : se contenir pour ne pas faire de scandale – incluant : bracelets glinneglinnegant, portables prenant photo avec flash, sacs à main à zip ouverts et fermés sans cesse, programmes A3 pliés dans tous les sens, grattage de pantalon, etc. Abstractons, ou tentons.

Pour s’inscrire dans le projet de l’année du Japon, le récital s’ouvre sur… Claude Debussy, version Banville et Verlaine pour commencer. Dans l’acoustique généreuse de l’église, la voix prend le temps de dévoiler son potentiel. C’est au piano qu’elle laisse d’abord la gloire de « rêver aux amours défunts » (sic). Nozomi Misawa assume son rôle en proposant un accompagnement cristallin, en dépit de quelques dérapages de doigt – privilège du live que de critiquer la faillibilité des virtuoses, faut bien se venger de notre absence de talent, non mais. Le « Clair de lune » offre à Jennifer Young l’occasion de faire « sangloter d’extase les jets d’eau ». On apprécie sa capacité, fort subtile, à laisser le son profiter d’une acoustique moins adaptée à la précision du dit qu’à la valorisation du chanté. Deux mélodies pour piano seul concluent la période debussyste du concert : une « Fille aux cheveux de lin » abordée sans chichi sinon sans p’tit défaut, et la plus japonisante des quatre pièces, la deuxième Image, « Et la Lune descend sur le temple qui fut », où l’instrumentiste donne la pleine dimension de son art : Nozomi Misawa excelle à rendre lisibles les différentes strates harmoniques et à créer une atmosphère – qualités redoutables à acquérir mais indispensables dans semblable répertoire.

Les brefs « Three Hokku » de Mary Howe (1882-1964) sur des poèmes d’Amy Lowell, se faufilent ensuite. Ces miniatures peu connues, avec un « u » mais pas que, proposent une musique où la sobriété apparente n’est jamais dissociée d’un patent souci de beauté… sans pour autant omettre de solliciter la soprano : ainsi, au travail sur les aigus du deuxième épisode cherchant à « être digne » des « faint and fragile petals » que mime l’accompagnement en fade out, succède un troisième volet sollicitant le souffle de la cantatrice essayant de voir à travers « a cloud of lilies ». Une belle découverte interprétée par une chanteuse en feu et une pianiste à son affaire.

S’ensuivaient, sur un poème de Kyoshi Takahama, les Katchô-Huei de Susumu Yoshida, Japonais résidant à Paris et présent au concert (« we have to do a great work », se morigénait donc la toujours gentille Jennifer avant sa prestation). Avouons que cette tétralogie nous a consterné. La première pièce propose un accompagnement minimaliste sur une ligne vocale articulée entre le grave initial et des aigus joliment enlevés très doucement. La deuxième partie demande à la soprano de chanter dans le piano, si, pendant que la pianiste tient la pédale de sustain. Après quoi, l’accompagnatrice déclenche un orage dans les graves, ce qui est efficace, dont on attend qu’il s’atteigne pendant plusieurs minutes, ce qui est way too long. Le troisième numéro, annonçant une étoile filante, propose des suraigus sur un accompagnement monodique forcément très aigu. Le quatrième tome, s’ouvre et se conclut sur un accompagnement en cordes de piano grattées façon harpe, avec re-long silence à la fin. On ne nie pas le travail des interprètes, mais le résultat nous convainc si peu que la tétralogie nous paraît tutoyer quelque chose d’assez proche du foutage de goule – ou, mais est-ce préférable, du risiblement ridicule, et vice et versa.

Heureusement, Nozomi Misawa propose, partition sous les yeux, la Litany de Toru Takemitsu (1930-1996), auréolée de son storytelling – partition égarée, réécrite trente ans plus tard. C’est tout à fait délicieux, et idéal pour la pianiste : cet étrange mélange entre Debussy, Messiaen et, alors que ça n’a rien à voir mais j’écris ce qu’est-ce que je pense, Scriabine, dessine un paysage musical palpitant et multiple. Le rendu pianistique fait merveille de tout matériau. Les sons, les silences, les différenciations des voix dans les accords, la continuité du discours en dépit du palimpseste compositionnel, tout est rendu avec finesse. Sans doute l’absence de « par cœur », contraire à la tradition que de grands artistes combattent, laisse-t-il imaginer que la même pièce, intériorisée, serait encore plus prenante – laisser une part au fantasme des auditeurs les plus snobs est sans doute aussi une grâce.

Le programme s’achève sur cinq pièces de Charles Griffes (1884-1920) que Jennifer s’empresse de préempter en rappelant que Charles Claws est bien américain, son patronyme se prononçant Gris-Fesses. C’est encore une très belle découverte. Peut-être, sur cet échantillon, n’est-on pas aussi happé que nous l’eussions été par un florilège de l’Australien Percy Grainger (1882-1961), il est vrai doté de quatre décennies de créativité supplémentaires, mais la qualité du traitement de la voix et le soin apporté à l’écriture de l’accompagnement sont passionnants. Par-delà l’utilisation de la quinte nipponisante, le « Paysage » inspiré par Fujiwara no Teika, mort octogénaire au treizième siècle, ce qui est sans doute une hénaurme performance, est servi par le talent d’une pianiste au service du texte et par la droiture d’une soprano refusant de chanter de façon opératique, ce dont elle est très capable mais qui ne rendrait point justice à « l’air solitaire de l’automne » qu’elle respire et expire pour son public. Les cinq pièces donnent l’occasion aux artistes de valoriser tant leur talent propre (l’expressivité et les aigus de Jennifer quand elle s’emballe sont à la hauteur de la modestie pourtant étincelante de sa comparse) et leur complicité.

Un petit bis autour d’une mélodie traditionnelle japonaise traitée « à l’occidentale » par feu un compositeur japonais malchanceux, et le tour est joué : un récital original, personnel, habité, agrémenté par un programme précis et précieux en dépit de la nuisance sonore qu’il offre aux pauvres putes qui jouent les enthousiastes aux applauses alors qu’elles ont donné à entendre à quel point, pendant une heure, elles se sont fait chier sa mère. Bref, la soixantaine de personnes venue repart des étincelles dans les yeux pour des tas de raisons. Par exemple : parce que la musique fut ou belle ou contestable – ce qui est chouette ; parce que l’interprétation fut habitée ; parce que chacune des artistes joua son rôle (l’Américaine étant spontanée et authentique comme le veut le cliché, la Japonaise étant modeste et discrète comme l’exige un autre topos) ; et surtout parce que, dans un cadre de luxe, ce concert à entrée libre, soulignons-le, était un très joyeux moment de musique, d’intelligence et de rencontre culturelle. Ajoutez-y la correction du jeune agent de sécurité, aussi inutile que souriant, non, quand même plus inutile mais on voit l’idée, et la pudeur du quêteur gardant les yeux très droits pour ne pas voir la couleur du billet que tu déposes en courant avant de retourner au travail : excellente fin d’après-midi dominicale.

Pour les gourmands, prochain concert le dimanche 28 octobre, à 17 h (compter 1 h 15) : Philip James Glenister, ténor, et Laurana Mitchelmore, pianiste, interprètent Schumann, Fauré et Finzi. Finissons sur la mélodie japonaise qui fit le bis, et que Jennifer conseille d’écouter dans la version de Thelonious. Dont acte.

CMA I Janequin I Les Éléments, Le Psautier de Genève, Cascavelle

C’est un disque carrément pas fait pour nous. Il célèbre le répertoire calviniste fomenté contre « les chansons deshonnêtes et impudiques », stipule la luthiste Christine Frantzen. Or, nous, notre came, c’est plutôt les chansons deshonnêtes et impudiques. Par chance, ces gens purs et les souillons de notre acabit partagent une même foi : la musique est « propre à émouvoir les cœurs ». Afin de renforcer cette émotion, les prot’ eurent même une idée hautement pernicieuse – afin de répandre la traduction du psautier, ils en proposèrent une exécution « bien convenable aux instruments » afin de « s’esjouir en Dieu, particulièrement ès maisons ». Le contenu du disque ici évoqué, quoique intitulé saintement Le Psautier de Genève, jamais ne fut interprété de la sorte à l’époque dans quelque temple ou église – et, s’il ne rassemble que quelques psaumes, contrairement à son intitulé maladroit car autrement plus ambitieux, il a aussi l’art du pas de côté ou de l’ouverture qui lui fait intégrer un non-psaume pour luth seul… même si la mélodie introduit au psaume 137. N’empêche, posons la question : pourquoi, aujourd’hui, écouter cet enregistrement très sainement capté il y a près de trente-deux ans à l’auditoire Calvin de Genève et d’abord réédité il y a huit ans ?

- D’abord parce que la musique proposée a beau se prétendre accessible à l’exécution populaire, elle est magnifique – tantôt subtile, tantôt articulée autour d’harmonies savantes mais simples, tantôt rugueuse pour faire écho à son propos. Toute la splendeur – ou presque – de la musique du seizième siècle brille au long de ces quinze titres.

- Ensuite parce que la diversité des pièces est soigneusement agencée : variété des compositeurs (Claude Goudimel, Loys Bourgeois, Paschal de l’Estocart, Adrian Leroy, Pierre Certon, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacob van Eyck et Nicolas Vallet), des formations (chœur a capella, cinq chanteurs et ensemble, haute-contre et luth, flûte seule, etc.), des durées (entre 1’30 et 6’), des styles (quoi que toutes les pièces se réfèrent à un psaume spécifique), et parfois variété interne comme en témoigne le psaume 33 convoquant douze artistes sans les concaténer.

- Enfin, parce que l’exécution tant vocale (l’ensemble Clément Janequin) qu’instrumentale (le Centre de musique ancienne de Genève et Les Éléments) est d’un soin qui subsume toute crainte du type « n’aurais-je point mieux à faire qu’ouïr une musique du passé se référant à des codes qui, grandement, me sont étrangers ? ».

Surtout, le propos protestant, excluant hélas ici toute voix féminine, valorise moins le côté clivant de l’affaire que le désarroi sourdant de ces poèmes sans cesse réécrits depuis leur origine mythique placée dans ce salopard de David, comme par hasard soutenu par Dieu. Dans ce corpus, l’homme cherche sans cesse de l’aide, vu que le monde est souvent, malgré que l’on en ait, « ainsi qu’un lion devorant / Sans que nul me soit secourant ». La parole signifiante peut être portée par un ensemble de possibles proprement passionnant :

- par les voix, comme nous l’offre ce chœur à quatre du psaume 37, semblant porter une espérance humaine forte, équilibrée et universelle, pour nous promettre que, si les « meschans » prospèrent en cette vie, ils « seront fauchez comme foin en peu d’heure », tu entends-tu bien ça, Pharaon de la Pensée Complexe ;

- par les reprises instrumentales – ainsi du luth très expressif dans le psaume 50 ;

- par le recours à des instrumentaria que coutume d’entendre point n’avons – ainsi du De profundis à quatre violes et un luth, où les cordes semblent vraiment extraire des abysses le cri de nos gorges ;

- par le décalage entre le texte proféré par les différentes parties, comme dans l’impressionnant premier psaume musiqué par Sweelinck, qui souligne, grâce à l’étalement et l’interpolation du texte, le tiraillement entre les aléas de la vie humaine (le « conseil des malins », les avanies « des moqueurs », l’arrestation provoquée par le « trac des pecheurs »…) et la grandeur ferme de celui qui « nuict & jour la Loy contemple et prise » (comparez, piste 10, l’incipit avec, à 4’18, le moment de « L’Eternelles justes », solennel et presque fanfarique, ça ne veut rien dire mais on entraperçoit l’idée) ;

- par le contraste entre le psaume et l’interprétation : ainsi du long psaume 133 composé par van Eyck pour flûte à bec seule… alors que le psaume, en version contemporaine, chante « qu’il est bon, qu’il est doux, pour des frères, d’habiter ensemble ! » (bien entendu, aucun organiste, vivant parmi des confrères toujours bienveillants, ne s’amusera de ce que soit confié à l’orgue seul le psaume 140, où l’on demande à l’Éternel de nous garantir des « mains des méchants » qui, « aiguisant leur langue comme un serpent » et massant « sous leurs lèvres un venin d’aspic », « méditent de me faire tomber », voyons) ;

- par les syncopes swingantes du psaume 118 qui, après un unisson triomphal, rappellent que les « louange & gloire » de Dieu ne sont pas réductibles à des temps fixes mais, à l’instar de sa « bonté notoire » et de sa « grande misericorde », durent, nous promet-on, « perpetuellement ». Certains ont payé cher pour voir, mais bon.

En conclusion, les unissons sont impressionnants ; voix et instruments ne cherchent jamais à faire les beaux ; le spectre musical ici proposé souligne la richesse de ce répertoire. De plus, par contraste avec la vulgarité et la médiocrité asséchante qui gouvernent la musique liturgique chrétienne actuelle, ce disque souligne combien le beau peut faire dresser l’oreille à la Parole que l’on souhaite communiquer… pour peu que des musiciens exceptionnels, portés par un enregistrement à la hauteur de ce riche projet, en soient les agents. On regrette d’autant plus que pas de traduction des psaumes (on va pas se mentir, « L’Eternel, di-ie un iour enroulera / Un chacun peuple », c’est pas clair, clair) et que pas de texte pour les psaumes non chantés, alors que la musique se réfère à un texte qu’il n’eût point coûté bien cher d’insérer. Toutefois, l’on applaudit cette réédition qui n’est certes pas réservée aux passéistes, aux prot’ ou aux passionnés de vielle à roue : c’est beau, c’est varié, c’est riche, et c’est porteur tant de sens que d’Histoire. Même si la première de couv’ n’est peut-être pas hyper design, on a connu contenu moins enthousiasmant !

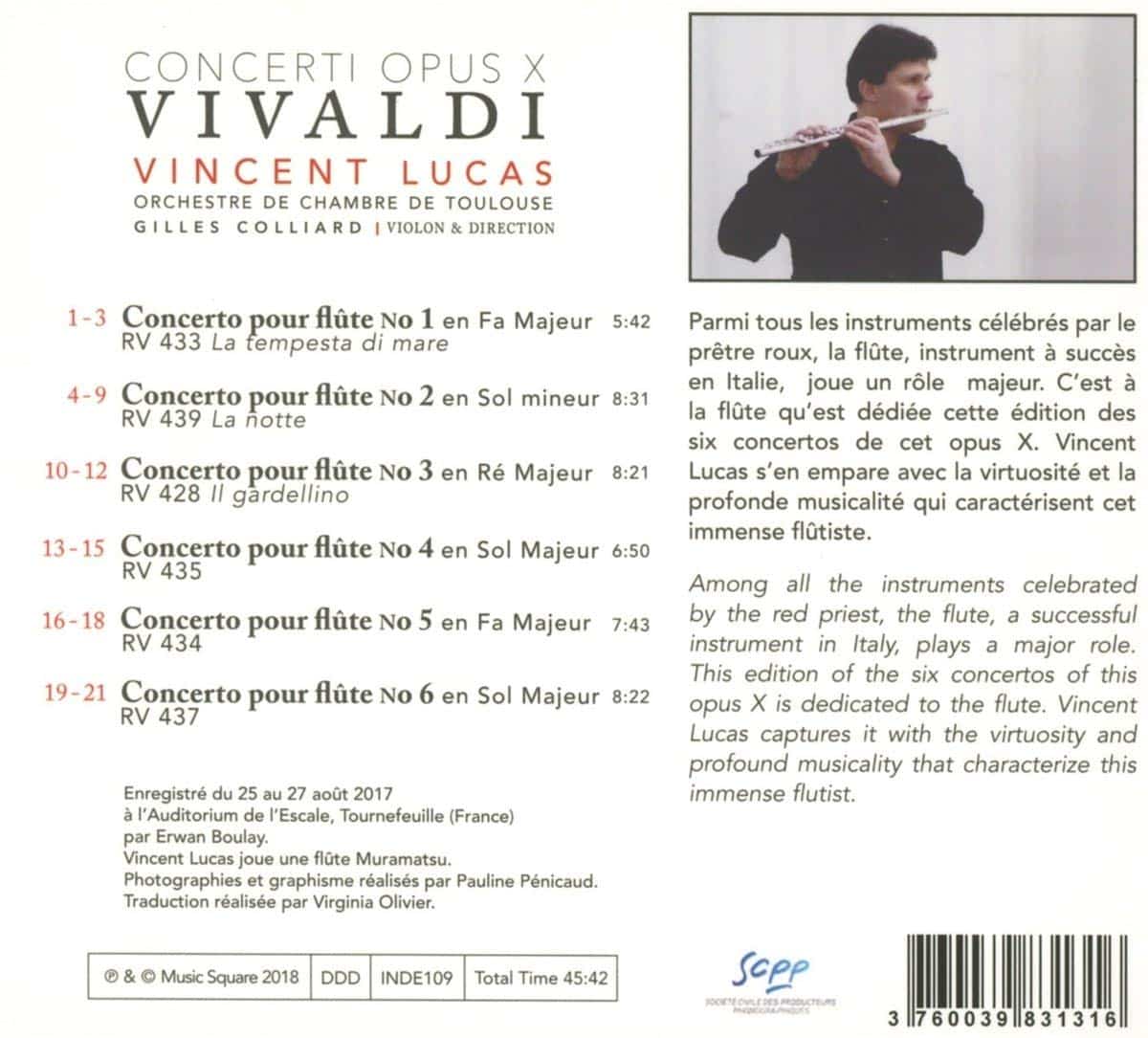

Vincent Lucas, Vivaldi : concerti pour flûte, IndéSENS!

La problématisation

Enfin des concerti pour flûte traversière d’Antonio Vivaldi qu’un flûtiste à bec n’a pas vampirisés ? Hélas, la chose n’est sans doute pas si simple : des connaisseurs soupçonnent au moins la moitié des six œuvres au programme dans ce nouveau disque de Vincent Lucas, d’avoir d’abord été destinées à la flûte verticale (d’où cette étrange photo triste de première de couv’ ?). Faute de pouvoir débattre en connaisseur – que je ne suis pas, c’est très agaçant : le connaisseurisme ne fait pas partie de mes compétences –, force est de constater que le choix de laisser tout l’opus 10 à la flûte horizontale permet au soliste d’offrir à ces œuvres brèves (entre six et neuf minutes les trois à six mouvements) la splendeur de ses sonorités, la variété de ses attaques et la poésie de cette alliance unique entre souffle et son soyeux, ce qui est toujours une belle option dans des pièces qui ne brillent pas par leur intérêt harmonique intrinsèque.

Le contenu

De fait, dès le Premier concerto (RV 433), marketté par le roux et ses éditeurs sous le nom de « Tempesta di Mare », on est éclaboussé par l’énergie déployée par Vincent Lucas dont les doigts étincellent, et l’Orchestre de chambre de Toulouse que son violoniste et directeur artistique Gilles Colliard dirige avec une fougue parfaitement synchrone. Quel swing ! Quelle vitalité ! Idéal pour donner appétit en vue des cinq pièces a priori similaires qui vont défiler.

En réalité, de similitudes, il n’y en aura guère que d’apparentes. Ainsi, le Deuxième concerto (RV 439), « La notte » (avec deux « t », quand même), est un remix d’un concerto pour flûte, basson, deux violons et continuo, nous apprend la notice. Cette fois, il s’agit de donner à entendre une atmosphère plus solennelle, celle de la nuit qui tombe, brouillant la vision comme le suggère le tremblement des trilles de la flûte (piste 4, 1’05). À chaque Largo répondra un Presto, le premier nous plongeant dans les délices brèves des « fantasmi » en attendant que le « sonno » n’apaise l’excitation du deuxième presto grâce à un superbe début grave et presque abstrait – je suis pas vivaldophile, mais ça, aime bien, dirais même : aime beaucoup. L’alternance lent/vif offre au soliste l’occasion de jouer tant sur le souffle, la tenue, la couleur que sur la vivacité, la virtuosité et l’intégration à l’orchestre : la prise de son d’Erwan Boulay articule avec grâce ces moments où la flûte est floutée par l’ensemble et ceux où elle survole ses accompagnateurs, y compris un continuo pêchu mais un brin présent à notre goût.

Big Angry Bird et Try me if you think I’m just a Little Angry Bird, assistants critiques sur le concerto du chardonneret. Photo : Bertrand Ferrier.

Le concerto « Il Gardellino » (RV 428), dont on se demande bien pourquoi le livret omet d’expliquer qu’il s’agit, si nous lûmes correctement Google, du « chardonneret », tire sa célébrité non de son authenticité, pas très claire, mais de ses moments d’imitation animale, quelque peu moins austères que les futures études messiaeniques. Dans le premier mouvement, Vincent Lucas s’amuse avec les différentes formes de détaché et de tenue, rendant d’autant plus intéressant l’enchaînement avec le deuxième mouvement qui poursuit, dans un lent balancement ternaire, le développement du thème liminaire légèrement remodelé. L’art de faire vivre le son et de le couper capte l’attention, alors que le troisième mouvement se déroule avec la vivacité requise sans que la partition ne fascine, soyons franc, en dépit de la précision des musiciens lors des unissons ou des faux rubato (piste 12, autour de 2’10).

Le Quatrième concerto (RV 435) se balance avec grâce, en prenant garde à ne pas confondre allegro joyeux et presto pyrotechnique. Particularité de la pièce : c’est la seule dont on ne connaisse pas d’autre version que celle pour flûte traversière. La constance et l’investissement des interprètes peinent pourtant à masquer le manque de saillies remarquables susceptibles d’attiser le feu de notre curiosité, fors la capacité des artistes à rendre le pétillement guilleret de l’allegro final, ce qui n’est pas rien. Un p’tit break avec accelerando (1’40) confirme que l’ultime mouvement est sans doute le plus captivant des trois.

Cette réussite in extremis précède le Cinquième concerto (RV 434) dont Vincent Bernhardt souligne combien il illustre la pratique de la resucée chez Vivaldi – lui parle d’auto-emprunt, c’est plus chic, incluant : reprise d’un concerto destiné à d’autres instruments, sample de tubes opératiques et insertion de thèmes instrumentaux préalablement exploités. La place laissée au dialogue dans le premier mouvement trahit la remarquable complicité entre le soliste et ses serviteurs. Une petite modulation en mineur surprend dans le « Largo e cantabile », laissant soupçonner en effet le collage d’une pièce préexistant aux mouvements rapides. Erreur : l’allegro final propulse une synthèse des deux modes, en s’affirmant en majeur avant d’injecter de plaisantes et brèves respirations en mineur, prouvant que, même en rabâchant, Antonio sait y faire.

Le Sixième concerto (RV 437) est un régal pour musicologues archéolophiles, puisqu’il mix’n’matche moult concertos pour violon et flûte à bec. Le premier mouvement oppose souvent la flûte à un orchestre ou un pupitre à l’unisson, sans exclure des enchaînements curieux donc gouleyants (piste 19, 2’10, grand moment du disque). Le deuxième mouvement, mineur comme il sied, fait confiance, avec raison, au soliste pour séduire l’auditeur sur un tapis orchestral judicieusement discret. L’allegro final, ternaire, revient à une virtuosité où sont sollicités détachés veloutés, trilles légères, bariolages élégants et envolées égales – obligations virtuoses que la Première flûte solo de l’Orchestre de Paris (et prof, au CNSMDP et au CRR de Paris) enlève avec maestria… lui qui, jusqu’à présent, et notamment chez IndéSENS!, s’était plutôt illustré dans la musique du vingtième siècle.

Le Sixième concerto (RV 437) est un régal pour musicologues archéolophiles, puisqu’il mix’n’matche moult concertos pour violon et flûte à bec. Le premier mouvement oppose souvent la flûte à un orchestre ou un pupitre à l’unisson, sans exclure des enchaînements curieux donc gouleyants (piste 19, 2’10, grand moment du disque). Le deuxième mouvement, mineur comme il sied, fait confiance, avec raison, au soliste pour séduire l’auditeur sur un tapis orchestral judicieusement discret. L’allegro final, ternaire, revient à une virtuosité où sont sollicités détachés veloutés, trilles légères, bariolages élégants et envolées égales – obligations virtuoses que la Première flûte solo de l’Orchestre de Paris (et prof, au CNSMDP et au CRR de Paris) enlève avec maestria… lui qui, jusqu’à présent, et notamment chez IndéSENS!, s’était plutôt illustré dans la musique du vingtième siècle.

La conclusion

Enregistré en à peine deux jours, ce disque débaroule sur une discographie encombrée, et dans un genre (le concerto pour flûte) que les gros médias tendent à restreindre à la seule star Emmanuel Pahud. Son seul premier concerto convainc, les suivants soulignent que nous n’avons pas affaire à un disque qui se monte en reproduisant, de pièces en pièces, les mêmes astuces – le choix d’éliminer le clavecin du dernier concerto, par exemple, l’illustre. Dès lors, le fait de graver six concerti n’impose pas une écoute pesante, puisque chacun a sa spécificité saisissable par tout auditeur de bonne volonté. Le disque est, toute flatterie gardée, fort pimpant et plaisant. Ce qui mérite des wow y est supérieurement interprété, ce qui est plus tout-venant est joué avec le même talent, sans cherche à le survaloriser – par exemple en choisissant des tempi, tant pis, super rapides, impressionnant l’écoutant qui s’ennuie. Une réserve toutefois ? Mazette, notre mauvais esprit est connu. Oui, nous avons une réserve. 45′ sur un support susceptible d’en compter quasi le double, c’est court. Oui, on parle de quantité et moins d’art ; mais celui qui veut acheter le disque, on lui parle d’art ou de quantité, quand le disque qu’il a volé bipe devant le vigile africain ? Donc, non, un p’tit bis en passant n’eût point choqué le chaland – et ceci est, sans doute, moins une critique que manière de compliment.

Face à un autre monstre

C’était un lundi d’été. En octobre. J’avais le droit d’aller faire ploum-ploum en l’église Saint-Augustin.

Tout seul. Sans chaperon. Peinard. Seul. Enfin, seul avec le mec.

Seul devant lui, même.

Aristide, à nous deux. Et vous, les gens, rendez-vous en l’église Saint-Augustin le dimanche 18 novembre, à 17 h, pour un récital d’1 h secouant le répertoire de la Renaissance à la musique contemporaine (retransmission live sur écran géant). Youh-ouh !

Eugen Indjic, Chopin : Sonates 2 et 3, Dux

Pourquoi enregistrer des sonates de Chopin aujourd’hui ? Eugen Indjic, dont le compositeur est peut-être LA grande spécialité au disque, ne répond pas à cette question dans le livret qui accompagne son nouvel enregistrement pour Dux. Pour les incultes de notre acabit, stipulons-le : l’homme, que nous allons chroniquer irrégulièrement sur cette colonne, est bardé de grands prix décrochés aux concours Chopin, Leeds et Rubinstein au début des années 1970 ; il a joué le Premier concerto de Liszt avec l’Orchestre national symphonique de Washington à treize ans, été ami avec Arthur Rubinstein et Alexandre Tansman, glorifié par feue la voleuse en couple Joyce Hatto et loué par des zozos de l’acabit d’un Vladimir Jankélévitch. Autant dire que, à soixante-dix ans, il n’a, hélas, à se justifier d’une telle entreprise que par la musique, à l’occasion de son enregistrement des Deuxième et troisième sonates de Frédéric Chopin, agrémentées du Treizième nocturne en guise d’interlude.

1.

Deuxième sonate en si bémol mineur

L’opus 35 (23’) se déploie sur un mouvement tiraillé par les moments posés (Grave initial) et les passages vifs (Doppio movimiento proche), le binaire et le ternaire, le bariolage et les accords répétés. L’interprète trace sa voie entre la radicalité furieuse d’un Ivo Pogorelich et l’élégance esthétisée d’une Martha Argerich. En clair, il tâche de rendre avec liberté les différentes phases du discours sans laisser les vagues successives déborder la digue du bon goût. La tempête qu’il déchaîne est contrôlée. L’auditeur éprouve le plaisir de contempler l’orage en sécurité, sur son canapé, par la baie double-vitrée – ou la double baie vitrée, ça marche presque aussi – lui offrant une vue dégagée sur les fureurs haletantes de la nature que hachent des moments de répit où Éole gonfle ses poumons. Même le passage en majeur qui précède le scherzo ondule sous les intempéries rageuses ; et le vent hurle avec délectation dans les accords répétés ou suivis qui secouent le deuxième mouvement en mi bémol mineur (six bémols, plus les doubles – quand on aime, on ne compte presque pas).

Le temps de contempler les dégâts causés par ce déferlement, et le grondement reprend avant de s’épuiser, direction le mégahit, celui qui a transformé Frédéric Chopin en Cradle of Filth des mélomanes dépressifs : la « Marche funèbre » en ABA. Eugen Indjic en propose une interprétation à la fois clinique et personnelle, puisque des accents cassent sporadiquement la régularité du glas connu. La lente déploration est l’occasion d’apprécier à la fois l’élégance d’un pianiste qui, tout en maîtrisant le monstre (qualité du legato, efficacité des nuances, sens de la pédale), s’applique à restituer l’atmosphère pesante sans chercher à l’agrémenter de facéties hors de propos. L’étrange Finale à l’unisson est l’occasion de laisser gronder une dernière fois le piano avant le pouët final, signant une version puissante et libérée des paillettes que l’on trouve parfois, hélas, comme pour stabyloter une virtuosité pourtant consubstantielle de ce genre de partition.

2.

Treizième nocturne

On aborde donc avec gourmandise l’interlude proposé, en l’espèce l’opus 48 n°1 (6’). Pris sur un tempo paisible, ce célèbre morceau en ABA convient à l’option ici choisie par Eugen Indjic : on ne joue pas Chopin pour faire le malin mais pour jouer joliment de la belle musique. Se faufile ainsi aux oreilles le souci d’unité sonore entre les graves et les notes supérieures, avec le remplissage du médium pour la partie majeure. La légèreté des accords de la troisième partie dessine à la fois une technique confondante et une vraie ligne interprétative privilégiant le texte sans gommer son potentiel de virulence par des accents évitant l’écueil de la mignonnerie. Nocturne, oui ; tube, OK ; mais gnangnan, nan, nan.

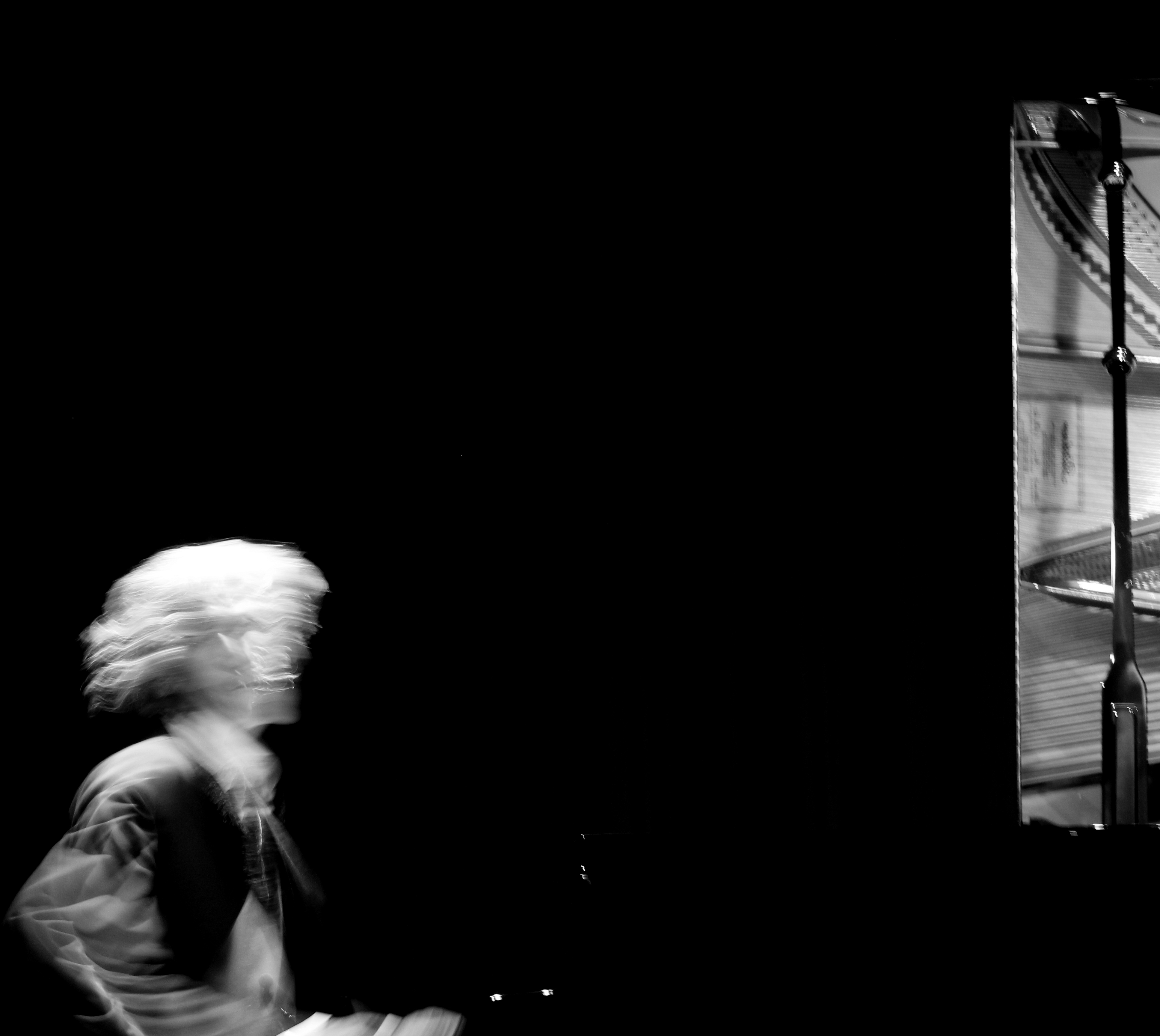

Autour du disque Dux, minicolloque impromptu sur « Pourquoi enregistrer Chopin aujourd’hui ? Prolégomènes à toute musicologie prospective qui se voudra considérer comme une science, l’expérience Eugen Indjic ». Photo (détail) : Bertrand Ferrier.

3.

Troisième sonate en si mineur

L’opus 58 (24’) offre un changement d’atmosphère fort appréciable. L’Allegro maestoso qui lance la fête s’ouvre avec une sérénité nécessaire pour faire apprécier le virus de l’inquiétude qui contamine très vite la partition. En effet, les modulations s’accélèrent, puis des doubles croches rayent le clavier, ruant dans des contretemps qui peinent à se stabiliser. Après l’oscillation dynamique du premier épisode, la partie apaisée qui suit est bien rendue par la sérénité du pianiste. Elle permet de donner à entendre la contradiction entre une mélodie posée et un accompagnement hésitant (sautes d’octaves, triolets, doubles croches à gauche contre triolets de croches à droite, 5 pour 6, trilles, quarts de soupir…). Eugen Indjic excelle à rendre musical ce qui pourrait n’être qu’une rhapsodie d’atmosphères variées. La cohérence du son, rendant inutile la reprise, offre densité et lisibilité à l’histoire que racontent les notes. En ce sens, l’arrivée en B n’est pas une nouvelle mutation mais l’aboutissement provisoire d’une tension que le pianiste a paru contenir et qui aboutit, de la sorte, à une résolution logique par-delà les événements qui auront marqué ce mouvement. Le scherzo « molto vivace » qui suit suit (pfff) la forme ABA chère à Chopin. Il s’ouvre, en Eb, dans une déferlante de notes débitées avec une régularité sans faille. Cette mécanique de précision valorise la fin brillante sur un Eb, donc un D#. La note est un pivot. Elle permet d’ouvrir un passage plus posé en B. On apprécie que la mélodie s’y mêle au dit (re-pfff) de l’accompagnement, id est que les notes supérieures ne soient pas seules audibles face à un tapis sonore. Ici, le lead est juste un peu plus intense que l’orchestre, et cela enrichit un sage passage (re-re-pfff) parfois rendu anodin par d’autres interprètes, parce que moins vigoureux que les autres moments. L’auditeur doit faire l’effort pour se guider entre deux explosions de croches… jusqu’à la modulation un brin tirée par la barbichette permettant le retour du Eb virtuose, brillamment enlevé par le pianiste.

Le Largo consécutif, toujours en forme ABA, s’enchaîne en B via le truchement du Eb/D#. Il s’agit, cette fois, de rendre l’opposition entre un tempo lent et un balancement articulé autour des triples croches, puis des doubles à la main gauche et des effets proposés à la main droite (triolets de doubles, appoggiatures, nombreux changements d’intensité, etc.). L’arrivée du rythme ternaire annonce la modulation en E, cette fois articulée autour du B. On apprécie alors la grande délicatesse avec laquelle est joué ce passage, sans débitage mécanique ni abus de rubato. À la sobriété de l’écriture répond la juste modestie de l’interprète, qui n’est certainement pas mollesse – comme l’indiquent l’impressionnante clarté du discours et la précision des crescendi / decrescendi – mais capacité à orienter l’oreille pour donner sens au son – la magnifique modulation vers le B (piste 8, autour de 6’) l’illustre, et se laisse secouer, avec la musculature requise, par le surgissement du fa dièse, lien avec le Bm liminaire conduisant au Finale. De la sorte, s’imposent deux qualités rendant cet enregistrement précieux : la capacité à associer tonicité, sans laquelle la technique n’est rien qu’une sale manie de mièvre m’as-tu-vu, et douceur – cette dernière caractéristique est obligatoire pour les croches du 6/8 conclusif. Ici, tout y est : le vertige du presto, même si officiellement pas tanto, l’émotion des nuances renforçant les ondulations du clavier, la précision des synchronicités, la qualité des décalages triolet / quatre croches, la rugosité des doigts amenant la modulation en Eb, la plus secouante, puis en D et Bm, et enfin la résolution en B. Comme que disent les musicologues, je crois, « ça joue ».

Du coup, pourquoi enregistrer Chopin aujourd’hui ? Peut-être, grâce à Zbigniew Kusiak à la prise de son et à Szymon Janoswki pour l’accord du piano, afin d’incarner ce paradoxe qu’il représente, dans l’histoire du piano, entre sensibilité exacerbée et énergie inventive, entre délicatesse intériorisée et virtuosité extravertie, entre musicalité subtile et force qui, l’air de rien, emporte tout sur son passage. Si telle est votre vision de Chopin, ni bûcheron enfoui sous les pétales de roses ni virtuose gnangnan cherchant à compenser ses larmoiements par des excès de triples croches, Eugen Indjic is, clearly, your man, et ce disque fut gravé pour vous.