Après Pâques, Saint-Cloud

À la base, à Chantilly ou à Compiègne, on vient pour ça : voir le favori Ayguemorte (à l’extrême-gauche sur cette photo) rosser ses adversaires selon son envie, les circonstances ou le talent de son jockey.

Dézoomons donc et remontons le temps avec celui qui revint du Portugal pour, précisément, monter Valdeblore puis Ayguemorte.

Dézoomons encore. C’est classe, à mon échelle – disons : à mon escabeau, d’arriver comme un plouc et de négocier avec succès, par deux fois, de pouvoir entrer dans le lieu saint où travaille la puissance invitante, M. le docteur, propriétaire et entraîneur Pierre-Louis Guerin. Et de retrouver ses monstres dans le dédale de Saint-Cloud.

Dézoomons encore. Le sprint pour choper le train. Le sprint en sortant du train. Le sprint pour remonter l’hippodrome à la recherche d’une entrée. L’infiltration des lieux et l’impression cabrélique d’être arrivé hors saison.

Dézoomons encore. Après le troisième sprint. Une vie de migrant chic qui profite dès qu’il peut des (c’est pas le même « des ») invitations que certains lui lancent.

Le Val d’Or de la fenêtre du train. Photo, ben, c’est pas la peine de le dire, mais : Bertrand Ferrier. Faut assumer, mârde.

Et confusionnons pour finir. C’est vrai que, le plus grand zizir, faut lire les mots jusqu’au bout, c’est que, après les courses, brillantes ou mitigées, on finit par ramener les chevaux en bon état dans leur écurie. Et là, on peut laisser les locaux (« pour pas gêner car j’y connais rien », ben tiens) gérer l’intendance tandis que l’on joue avec le chien (ssssécurité), les chats (effrayage des souris passionnées par la bouffe des chevaux) et les chevaux que tu sais pas parler leur langue mais qu’ils veulent quand même bien parler avec toi.

Ouais, c’est triste de les quitter. J’imagine que c’est bon signe de regretter de faire son come-back à Paris. Si cet insignifiant Charles Aznavour pouvait m’imiter !

« Tu lances le chant d’entrée quand je te fais coucou »

Comment mieux spliker la vie d’un rganiss lors de la Vigile pascale ? Après, c’est mimi, je dis pas. Moins qu’à l’endroit star, mais au moins tu bosses. Bon, soit, mais avant ? Tu sais que l’église est dans le noir, et tu me fais coucou quand même ? Ou tu sais que l’église est dans le noir, et du coup (coup), tu vas boire des coups (coups) ? J’ai ma préférence, mais bref.

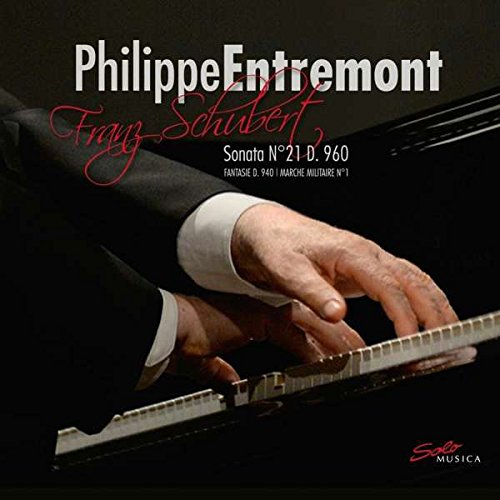

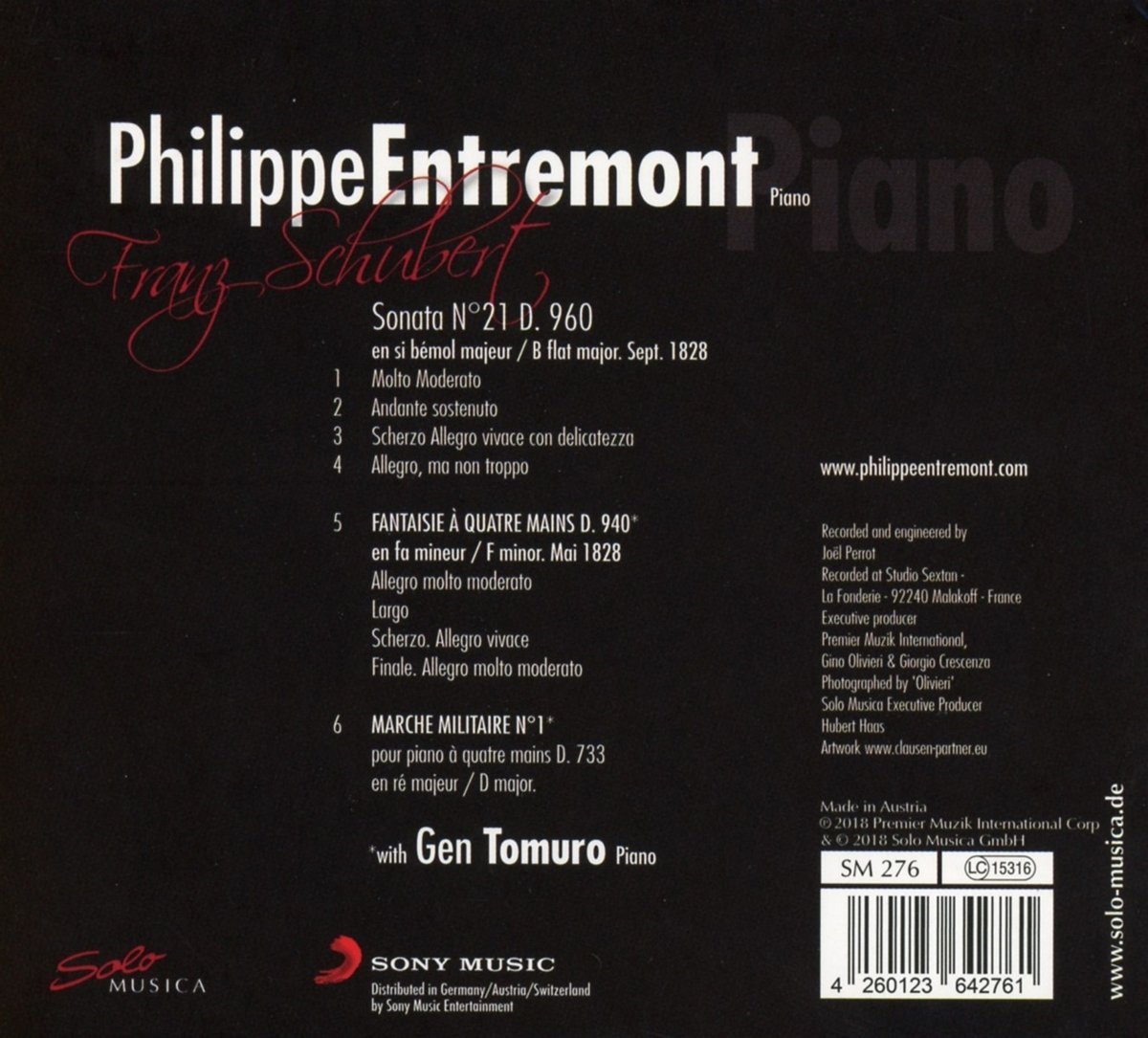

Philippe Entremont : bilan, actualité et prospective (3)

Philippe Entremont, l’entretien :

troisième mouvement, la prospective

Philippe Entremont, la première puis la deuxième parties de cet entretien en trois mouvements l’ont montré : l’enregistrement de la sonate D 960 de Schubert est une pierre sur votre chemin.

C’est mieux qu’une pierre dans mon jardin… J’ai eu très peur de votre audace, jeune homme !

Ne vous défaites pas de votre crainte, monsieur. En effet, puisque vous avez fait des choses objectivement folles, à l’échelle du commun des mortels : obtenir des distinctions mythiques dès votre adolescence, jouer un grand concerto de Mozart sous la direction de votre père, être invité et réinvité dans les plus grandes salles du monde, obtenir un succès jamais démenti, former des jeunes artistes que vous avez choisis, diriger des orchestres, enregistrer la sonate de Schubert qui signe la maturité de l’artiste et qui vous tenait tant à cœur, il ne me reste plus qu’à poser la question qui s’impose : pourquoi êtes-vous encore vivant ?

Ben c’est pas ma faute, quand même ! Je vous assure que j’ai rien fait pour. J’ai eu une vie tout à fait normale, donc j’ai commis toutes les bêtises du monde. En revanche, je ne me suis jamais fixé un but. Jamais. Ce qui m’intéresse, c’est d’être bien au moment où je suis sur scène. Voilà. J’ai besoin d’être sur scène. C’est quelque chose que j’estime naturel. Je me sens bien, sur scène. J’adore communiquer avec le public. Je déteste l’esbroufe. Ça ne sert à rien. Vous voulez une réponse définitive ? Très bien : pour moi, ce qui est important, c’est le prochain concert. Toujours. En espérant y faire de mon mieux. Dire que je suis content tout le temps, ce n’est pas vrai. Ne croyez pas ça. Mais, tout de même, il y a des moments très agréables.

Ce sont ces « moments agréables » que vous recherchez ?

Oui. Donner un concert au cours duquel je me sens bien. C’est là où je me sens le mieux : sur scène, devant un piano. Là, ça va. C’est ça mon but. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter. Je sais que la fin arrivera. En attendant…

Rêvez-vous toujours de diriger un grand opéra de Mozart – puisque, en 2015, vous annonciez deux rêves : enregistrer cette sonate gravée pour Solo-Musica et diriger un grand opéra de Wolfgang Amadeus ?

Oh, quant à ça, je sais que ça ne se produira pas. Tant pis. Ça ne m’empêche pas d’adorer Mozart, mais le monde de l’opéra est aussi dévorant que passionnant. Maintenant, j’ai besoin de davantage de calme. Je ne me vois plus dans la fosse. Bien sûr, diriger un opéra de Mozart, je serais capable de le faire, je vous le dis tout de suite ! Ce n’est peut-être pas un hasard si, en tant que chef d’orchestre, j’ai connu, travaillé avec et accompagné les plus grands chanteurs. J’ai enregistré avec eux. J’ai fait le dernier disque de Régine Crespin, si je ne me trompe. Un disque que j’aime énormément ? Les mélodies de Strauss avec Sophie Koch. J’ai dirigé le dernier concert de Carlo Bergonzi…

… mais il restera donc ce regret mozartien…

Oui et non. J’ai quand même dirigé un opéra, dans ma vie. Pas n’importe où : à Saint-Pétersbourg. On m’avait demandé de diriger un opéra français. J’étais tout à fait d’accord. Puis j’ai reçu la demande : « Nous voudrions que vous fassiez La Bohème. » « Comme opéra français, on fait mieux », ai-je objecté. Et on m’a rétorqué : « Voyons, ça s’passe à Paris ! »

Ça doit être coton à diriger !

Coton ? Vous plaisantez, jeune homme ! Ce n’est pas coton : c’est l’opéra le plus difficile à diriger. Comme c’était horriblement compliqué, je l’ai fait. Et je dois dire que ça s’est bien passé.

Dans votre livre, vous dites que la soif d’une grande carrière s’accompagne de choses qui ne sont pas toujours très jolies…

Faut pas vouloir. Faut pas compter sur quoi que ce soit. C’est voué à l’échec. Ça paralyse.

Vous, vous dites : je ne m’y suis jamais abaissé.

C’est normal, le mot « carrière » ne m’intéresse pas. Je trouve ça éminemment prétentieux ; et je n’aime pas la prétention. Cela dit, je peux vous raconter un exemple de prétention extraordinaire dans un train. Ça vous intéresse ?

Mes lecteurs et moi sommes tout ouïe.

Mon manteau sur le dos, j’entre dans un compartiment. Un grand type s’y dressait, aussi massif que laid et gros. Rapidement, j’ai appris qu’il était président d’un conseil général… Il était carrément odieux et me regardait de haut, rosette de la Légion d’honneur en évidence. Il me cassait les pieds, multipliant les exigences du genre : « Non, mettez ça là-haut », etc. N’en pouvant plus, j’ai retiré mon manteau, et le type en est resté comme deux ronds de flanc : devant lui, il avait un type qui était commandeur de la Légion d’honneur. Et là, je me suis dit : « Au fond, ça vaut la peine de l’avoir, cette rosette ! » Le pauvre type était décomposé. Sa fierté était si mal placée…

Puisque l’on est dans le civisme et la politique, via ce président d’un conseil général, restons-y un instant : selon vous, un ministre de la culture est inutile.

C’est pas « selon moi » ! On en a confirmation tous les jours.

Vous allez plus loin : à vous croire, la France devrait suivre le modèle des États-Unis, donc s’en remettre exclusivement aux financements privés. N’est-ce pas paradoxal pour quelqu’un qui a lancé sa carrière sur ses années passées au Conservatoire National et sur le prix que celui-ci a décerné ?

Soyons sérieux, et regardons ailleurs. En Amérique, c’est formidable. Tout – la recherche, l’université, la vie culturelle – dépend de l’argent privé. Pour les gens très riches, c’est entièrement déduit des impôts.

Pourquoi un système fondé sur les désirs privés serait-il meilleur qu’un système fondé sur l’intérêt public ?

Vous voulez dire que le système américain a ses défauts ?

Un peu, oui.

Peut-être en a-t-il ; mais, croyez-moi, tout système a ses défauts.

Sauf que, pour vous, le système français n’a que des défauts…

Ne me parlez plus du système français, enfin ! Regardez l’Allemagne. Là-bas, il y a le fédéralisme. Il y a les Länder qui subventionnent ce qu’ils veulent. Prenez Munich, par exemple…

Comme par hasard, vous choisissez un exemple hors norme, lié à la richesse de la Bavière.

Qu’importe ! Vous savez ce qu’ils claquent comme argent pour l’art ?

Ça ne répond pas à la question du rôle de l’État : la Bavière est une région très riche. Qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour la musique, c’est joyeux ; mais quid des autres Länder et de leurs habitants ?

Attendez, vous avez vu ce qu’ils en font, les Bavarois, de ce que vous appelez la richesse ? Le plus grand opéra du monde, trois orchestres symphoniques, des orchestres un peu partout… Tout ça est financé par la région ! C’est formidable, il me semble.

Le Bösendorfer (Yamaha) offert à Philippe Entremont par la firme pour son anniversaire. Photo : Bertrand Ferrier.

Alors, en France, on crée cinq nouveaux orchestres à Paris et on abandonne la Creuse ?

En France, puisque ça vous obsède, il y a beaucoup d’argent dépensé ; mais il est tellement mal dépensé ! C’est ça, le problème. Je suis découragé de voir les ministres de la Culture de tous bords se succéder. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Depuis Malraux, on n’a pas eu de vrai ministre de la Culture.

Depuis Malraux ? Ce n’était pas un passionné de musique…

… mais c’était Malraux ! Il y a eu aussi le jardinier… Comment s’appelait-il, déjà ? Ah, oui, Michel Guy [de 1974 à 1976, secrétaire d’État à la Culture car il était horticulteur, mort du Sida en 1990]. J’aimais bien aussi Frédéric [Mitterrand]. Il avait des défauts mais il était engagé. En dehors de cela, quelle collection de zéros ! et, grâce à eux, quelles nominations absurdes à l’opéra ou à la tête des grands orchestres ! C’est d’une absurdité totale et d’une grande méconnaissance.

Vous n’avez jamais eu de grand poste en France.

J’en suis bien content.

Ça ne vous a jamais tenté ?

J’ai failli en avoir un, une fois. On m’avait pressenti pour être professeur au Conservatoire national de Paris. Mais le responsable du recrutement a décidé que j’étais inaccessible : je dirigeais des orchestres, pensez ! En vrai, il ne m’avait pas posé la question. Bref, ne me parlez pas de ça, c’est moche. Et, le plus moche, c’est que ce n’est pas mieux aujourd’hui. Dommage.

Les relations de pouvoir doivent être compliquées, avec des personnalités plus politiques que compétentes…

Écoutez, un jour, un directeur de grrrande scène vient me voir.

Qui ?

Je ne dirai pas son nom.

Un indice, au moins !

Il dirigeait le Châtelet.

On progresse.

Ce monsieur vient me voir à la fin d’un concert que je dirigeais. Vous savez ce qu’il m’a sorti ? « Ha ! Si nous avions, en France, un chef comme vous ! » Je crois qu’il était persuadé que j’étais Canadien… Voilà où on en est. Bien entendu, vous ne l’écrivez pas, hein !

Vous décidez ce qui est off.

Bon, marquez-le quand même. Ça pourra toujours être utile pour mon livre posthume.

Alors, avant le off, le on. Une presque-dernière-question : comment l’artiste qui vient de sortir un disque écoute-t-il son travail ? Quelle est la part de la satisfaction de la frustration, de…

Je sais que l’on peut toujours faire autrement. Je le souhaite. Sinon, on meurt. Comme disait Stravinsky, tout enregistrement est un cadavre. Moi, j’avance. Depuis, j’ai déjà gravé un autre disque, on peut le dire ? [Son attaché de presse approuve.] Ça s’est très bien passé. Je suis très content du résultat. Pourtant, il n’y a rien d’amusant à faire un disque. Cela exige de faire abstraction. Beaucoup. Il faut penser à l’œuvre. Surtout pas se dire : y a des micros. Là, on est foutus. Faut faire attention à ça.

La spécificité du studio joue-t-elle ?

Énormément. Je crois beaucoup à l’environnement. Y a des salles que j’aime bien, d’autres que je n’aime pas. Pas beaucoup, mais y en a. Et il y a quelques salles que je déteste. Par exemple une qui n’est pas loin de chez moi. On peut y aller à pied. Une fois que l’on est passé devant le palais de l’Élysée, il suffit de [censure]. Mais, non, ce n’est pas le théâtre des Champs-Élysées, très beau théâtre… sauf pour la musique. Moi, je n’aime pas les salles qui n’ont pas d’acoustique. C’est pour ça que des salles comme le Concertgebouw à Amsterdam, c’est merveilleux. Et les salles modernes, il y en a beaucoup d’excellentes.

Même en France ?

Vous savez que, dans ce pays, on a longtemps été victime de Mondial Moquette. Jusqu’à une période récente, ils ont souillé toutes les salles de France. C’était monstrueux ! En plus, certaines salles sont insauvables. Elles doivent avoir une vie et une âme. À Pékin, j’étais aux anges. Toutes les salles sont magnifiques. Imaginez que, en Chine, ils ont construit cent six opéras. Et des géants, attention ! C’est ça, la Chine. Moi, j’ai pris le nouveau train qui va de Shanghaï à Pékin. Y a 1273 km. À côté de leur train, notre TGV soi-disant merveilleux est un tortillard. Leur train est incroyable. On ne sent rien. Il est d’un confort ! J’ai demandé si cette ligne était une incongruité. On m’a répondu : « Non, nous en avons partout ! » Et ce n’est rien – c’est simple : ils ouvrent un aéroport par mois.

Donc l’avenir du transport et de la musique est en Chine ?

Il ne faut pas négliger ce pays. Ils sont très musiciens. J’ai été un des premiers à aller en Chine. C’est fou, ce qu’il s’est passé depuis. Quand vous irez en Chine, vous n’en croirez pas vos yeux. D’autant que ce sera le premier pays à se débarrasser de la pollution. Ils ont pris le problème à bras-le-corps. Du coup, quand j’étais à Shanghaï et à Pékin, il n’y avait aucune pollution. Ils y mettent les moyens. Il faut dire qu’ils sont riches.

Y compris pianistiquement ?

Vingt millions de Chinois jouent du piano. Par conséquent, faut fournir les pianos. Leurs usines de pianos, Renault, c’est de la bibine, à côté ! En plus, ils commencent à avoir de très bons orchestres et de très beaux luthiers – c’est essentiel d’avoir de beaux instruments !

En somme, la Chine vous redonne la confiance que vous n’avez plus dans la France.

Oh, on n’est pas encore morts, mais, culturellement, on s’en approche. Quand le journal télévisé d’une chaîne publique parle en pleurnichant de la succession du « plus grand artiste français »… on se fout du monde, non ? Quand on voit que le président de la République va à l’enterrement de ce Johnny Hallyday, je suis choqué. M. Macron n’y avait pas sa place. Comment peut-il saluer l’un des plus grands évadés fiscaux du pays ? C’est se foutre du monde. Tenter de manipuler un peuple de la sorte, c’est choquant. Et le pire, c’est que je paye ma redevance ! Ça me rend malade. Je préfère les États-Unis. Les gens savent se tenir. Et pourtant, ils ont des entertainers d’un talent plus notoire, quelque sympathique qu’ait pu être ce monsieur. Quand ils meurent, le président se tient à l’écart. Un peu de dignité, que diable ! Tenez, je vais vous le dire, pour conclure notre entretien – un président de la République française qui se comporte comme ça… ça me scandalise. Mieux : ça me dégoûte.

Toutes les sept minutes, la pause s’impose

– Alors, ça va pas vous plaire, mais faudrait jouer pas trop fort pendant une heure trente en vous arrêtant trois minutes toutes les dix minutes.

– Alors, ça va pas vous plaire, mais faudrait jouer pas trop fort pendant une heure trente en vous arrêtant trois minutes toutes les dix minutes.

– Mais je joue quoi ?

– Ce que vous voulez. Idéalement, vous improvisez sur les chants de la feuille de Carême. C’est pour qu’il y ait un fond musical pendant que les gens prient en attendant de se pouvoir confesser.

– Bigre, peste et youpi, je crois n’avoir jamais joué une célébration aussi excitante que ça. Vous pensez que je suis vraiment un psychopathe, Père ?

La face cachée du Ring

Pour compléter nos p’tites critiques glissées çà et là sur la première partie du Ring vu par Gergiev et ses loulous, quelques instantanés complémentaires pris dans la tourmente. Comme ce rappel, en chemin, que la vraie vie est aussi ailleurs…

… ou cette installation très symbolique représentant un type qui a obtenu un job consistant à se demander pourquoi il est payé…

… ou ces crottes jaunes, genre atelier de maternelle raté, qui parsèment le parterre jouxtant la Philharmonie. Ni de l’art, ni du cochon, juste du caca que, curieusement, personne n’aurait ramassé à l’heure où nous bouclons ces lignes musicales.

Philippe Entremont : bilan, actualité et prospective (2)

Philippe Entremont, l’entretien :

deuxième mouvement, l’actualité

Philippe Entremont, après une première partie d’entretien qui dressait manière de bilan, nous voici au cœur de notre entretien pour évoquer votre actualité – en l’espèce, un nouveau disque Schubert. En ouverture et au centre de l’enregistrement, la vingt-et-unième sonate de Franz Schubert…

Vous voyez, cette sonate, je la joue toujours ; mais je ne la joue plus pareil que sur le disque. On trouve toujours quelque chose à modifier. C’est plus ou moins réussi. En tout cas, ce disque représente ce que je pensais de la sonate D960 quand j’étais en studio, voilà.

Pourquoi avoir choisi, enfin, de l’enregistrer ?

D’une part, le temps pressait. D’autre part, j’en ai toujours eu envie.

Vous écrivez que vous y avez pensé pendant cinquante ans… Pouvez-vous expliquer, pour les pékins de mon acabit, ce que signifie remâcher, rabâcher, mûrir une œuvre pendant cinquante ans et se décider à la graver ?

Il était temps de le faire. Mais ça fait plutôt vingt ans que j’y pense.

Vous écrivez dans le livret : « Depuis plus d’un demi-siècle, je pense à cette sonate »…

Et j’ajoute : « Le désir de l’enregistrer est venu vers 2009 »…

Alors, neuf ou cinquante ans ?

Écoutez, ce qui est amusant, c’est que, cette sonate, je vais la jouer en concert prochainement en Italie, et on va en faire un DVD. Un an après environ la version que vous avez écoutée, ce sera donc, déjà, une chose différente. J’espère que cette évolution ira vers le meilleur, car on peut toujours faire mieux. En tout cas, l’idée me passionne. Imaginez que, cette sonate, je la joue, pour moi, de manière régulière. Une fois par semaine ou tous les quinze jours, ça dépend ; eh bien, je continue à l’interpréter différemment. Même si les gens ne s’en rendent pas compte, pour moi, c’est important.

Pourquoi cette fascination envers cette sonate, que vous évoquez plusieurs fois dans votre livre ? Que cristallise-t-elle pour vous… et pourquoi avoir tant tarder à l’enregistrer ?

Cette sonate a été beaucoup enregistrée, mais presque toujours à titre posthume. C’est à la fois triste et logique. J’ai écouté des disques de jeunes artistes qui l’interprétaient : on n’y est pas. Cette œuvre demande du temps. Il faut être libre. Il faut être mûr. C’est quasiment la dernière pièce que Schubert a écrite. C’est donc un aboutissement. Pour le compositeur comme pour l’interprète. Il n’y a pas de hasard si cette sonate est la dernière œuvre qu’ont enregistrée beaucoup de grands pianistes.

Vous-même n’avez pas été tenté de l’enregistrer plus tôt, donc trop tôt ?

Les Polonais ont enregistré une version que j’ai faite jadis. J’ai le disque. Récemment, je l’ai réécouté. J’étais allé le déterrer. Il n’est pas resté longtemps en surface. Il y a des choses bien, mais…

Qu’est-ce qui vous déçoit, dans cette version ?

C’est une version de pianiste, pas de musicien. On peut être pianiste sans être musicien. On peut être musicien sans être pianiste. Le but, ça reste quand même de combiner les deux. Parce que c’est là que ça commence à devenir intéressant.

Donc, dans votre ancienne version, il y avait plus de notes que de musique ?

Disons qu’il y avait une préoccupation que, quelquefois, on sent. C’était brillant, très brillant. Il faut dire que, à cette époque, Vladimir Horowitz avait enregistré la sonate avec un grand succès. Mais, si vous écoutez, ce n’est pas Schubert qui joue : c’est Horowitz. Attention, c’était un immense pianiste, Horowitz, comme l’a été Claudio Arrau. Bon, le plus grand de tous, ça reste Rachmaninov. Il y a lui et les autres. Aujourd’hui, on peut citer Lang Lang. Il est étourdissant. Faut surtout pas l’imiter, ce serait une erreur monumentale. Mais quel artiste ! Moi, je l’ai entendu quand il était très jeune. Il avait dix-sept ans et il étudiait à Philadelphie. Ce qui sortait de son piano était magnifique, de pensée et de jeu. Je suis sûr que le milliardaire redeviendra un millionnaire normal !

Pour jouer Schubert, il existe plusieurs écoles. Pour votre part, pas d’ambiguïté : vous revendiquez votre colère contre la mode des pianofortes…

Ah, mais je n’éprouve pas de la colère contre eux : je les hais, nuance. Et ça continue ! C’est pire que jamais… Qu’est-ce qu’on nous bassine avec ça ? Rappelons ce qu’est un pianoforte : c’est un mauvais instrument de transition. Le clavecin était enfin devenu de grande qualité. On a décidé de partir sur autre chose, en l’espèce un piano. On a balbutié pas mal de temps, avant d’obtenir un prototype satisfaisant. Mais enfin, monsieur, imaginez-vous Beethoven, il a connu ça, imaginez-vous Chopin, imaginez-vous Liszt, bon sang ! connaissant le piano que nous avons aujourd’hui, croyez-vous un instant qu’ils préfèreraient être joués sur un pianoforte ? Mon Dieu, non ! Jamais ! Regardez les pédales de Beethoven. Il exigeait des tenues à la pédale pendant vingt mesures. Pourquoi ? Parce que la pédale ne tenait rien du tout. Vous aimez ça, vous, le pianoforte ?

J’aurais bien dit oui, pour polémiquer ou parce que je connais une étudiante qui se spécialise dans cet instrument, mais non.

Je vais être plus dur : la seule justification du pianoforte, c’est que c’est une manière pour les gens qui ne jouent pas bien du piano d’avoir un instrument à la hauteur de leurs modestes moyens.

Vue l’étudiante à laquelle je pense, je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas…

Je savais que vous alliez tiquer, car je n’ai jamais été aussi méchant.

Non, là, j’insiste : pour parler de l’artiste à laquelle je pense, je crains que, révérence parler, vous ne soyez plus dans l’erreur que dans la méchanceté.

Écoutez, que des gens, même talentueux, se laissent avoir à ça… Ça me laisse sans voix. J’ai lu des musicologues. Des critiques, aussi. Tous, ils écrivent n’importe quoi.

Même les critiques ?

Les critiques, c’est comme les pianistes. Y en a des bons, y en a des mauvais. Me concernant, deux critiques ont été extrêmement utiles. Ils ont pointé des défauts que j’avais à seize et dix-sept ans. Ce sont les seuls bons critiques que j’ai connus. Ils étaient New-yorkais. C’est quand même étonnant, que je doive à des critiques parfois compositeurs comme Virgil Thomson, du Herald Tribune, ce que je suis aujourd’hui, non ? Je ne le dois pas QU’aux critiques, attention ! Surtout que, quand on lit certaines âneries…

Par exemple ?

Je suis révolté quand je lis que j’ai eu la chance de jouer à Carnegie Hall… Je n’ai jamais eu de « chance » ! On a l’opportunité d’y jouer une fois mais, ce qu’il faut, c’est y revenir. C’est ça qui est important ! Actuellement, je vois les jeunes pianistes qui font leurs fiers parce qu’ils ont donné un concert à Carnegie Hall. Ils ont tous joué à Carnegie Hall. Ils oublient juste de préciser qu’il y a trois salles à Carnegie Hall ! Les gamins ne jouent pas dans la grande salle. Je n’ai rien contre la petite salle, qui est tout à fait charmante ; mais pourquoi essayer de tromper les gens ? Parfois, il est bon de mettre les choses au point. C’est comme si on me disait : « Philippe Entremont, vous allez jouer à Pleyel ! », et que l’on m’envoyait jouer dans la petite salle Chopin-Pleyel, en bas. Eh bien, pardon : on ne jouait pas « à la salle Pleyel » quand on jouait à la salle Chopin-Pleyel.

Votre nouveau disque, qui n’est pas enregistré à la salle Chopin-Pleyel, est l’occasion de revenir sur votre déclaration : « Je veux consacrer une partie de mon temps à des artistes en devenir. » En l’espèce, vous offrez une place à Gen Tomuro, qui était votre élève…

Absolument. Je l’ai vu hier. En un an, il a fait des progrès phénoménaux. Je suis très content de la manière dont il joue actuellement. On le sent très ouvert. Moi, j’aime ça. J’aime les progrès.

Dans votre livre, vous évoquiez deux élèves : M. Tomuro et Mlle Tian.

Oui. Et alors ?

Mlle Tian a-t-elle rejoint le purgatoire des pianistes talentueux qui, à l’instar des candidats talentueux de certains concours internationaux, n’auront pas de place dans le monde du piano-business ?

Aucun juré ne dira que beaucoup de candidats sont talentueux. Dans aucun concours.

J’en ai croisé un…

Vous me faites rire.

Bon, j’ai pas perdu ma journée.

Écoutez, j’étais au dernier concours Chopin. Si j’ai entendu trois candidats avec du potentiel, c’est le bout du monde ! En fait, je demande que l’on arrête avec les concours, bon sang.

Vous ne pensez donc pas qu’il y a un gap entre les bons pianistes et la capacité du marché à les valoriser à leur j…

Non. Y a toujours autant de bons pianistes. Pas plus qu’avant. Vous voulez me faire dire qu’il y a de belles mécaniques ? Soit. Mais des musiciens respectueux de la partition, non, monsieur. Ils jouent bien ? La belle affaire ! Ont-ils quelque chose à dire ? Que nenni ! Du moins, il y en a peu. Et certainement pas plus qu’avant.

Bref, contrairement à ceux qui dénoncent les concours parce qu’ils couronnent des rois sans royaume, vous dénoncez les concours parce que…

… mais parce que c’’est une monstruosité, tout simplement ! Des concours, il y en a des centaines. Tous affirment produire le génie du siècle. C’est dramatique, comme est dramatique la situation du pianiste. L’instrumentiste à cordes, s’il a quelque chose dans le ciboulot, il se rend compte qu’il ne sera pas un Jascha Heifetz, un Jacques Thibaud, un Zino Francescatti ou un Itzhak Perlman, etc. Mais lui, au moins, il a l’espoir de vivre de son instrument.

En intégrant un orchestre ?

Évidemment ! Vous ne vous rendez pas compte du nombre d’orchestres qui existent, dans le monde. Comme les concours, c’est énorme ! Et ils sont très bons, croyez-moi. Partout. Moi, j’ai connu le temps où il y avait, disons, dix bons orchestres aux États-Unis. Aujourd’hui, on peut multiplier ça par vingt. Il y a de bons orchestres partout. C’est pas le Philharmonique de Berlin, mais quelle qualité ! Tenez, l’autre jour, je regardais les Victoires de la musique classique. Il n’y avait qu’un vainqueur, dans cette soirée : l’Orchestre de l’opéra national de Lyon. Superbe.

D’ailleurs, vous n’avez pas encore eu votre Victoire…

C’est pire que ça : c’est la seule récompense que je n’ai jamais eue. J’ai eu toutes les autres, mais alors toutes, et pas la Victoire !

Vous le reprochez à votre agent, aux coteries…

Certainement pas aux coteries : juste à un mot qui, en français, est très bon – la connerie.

Donc, c’est fait, vous n’aurez pas de Victoire de la musique…

Oh, non seulement je ne l’aurai pas, mais j’espère ne surtout pas en avoir une à titre posthume !