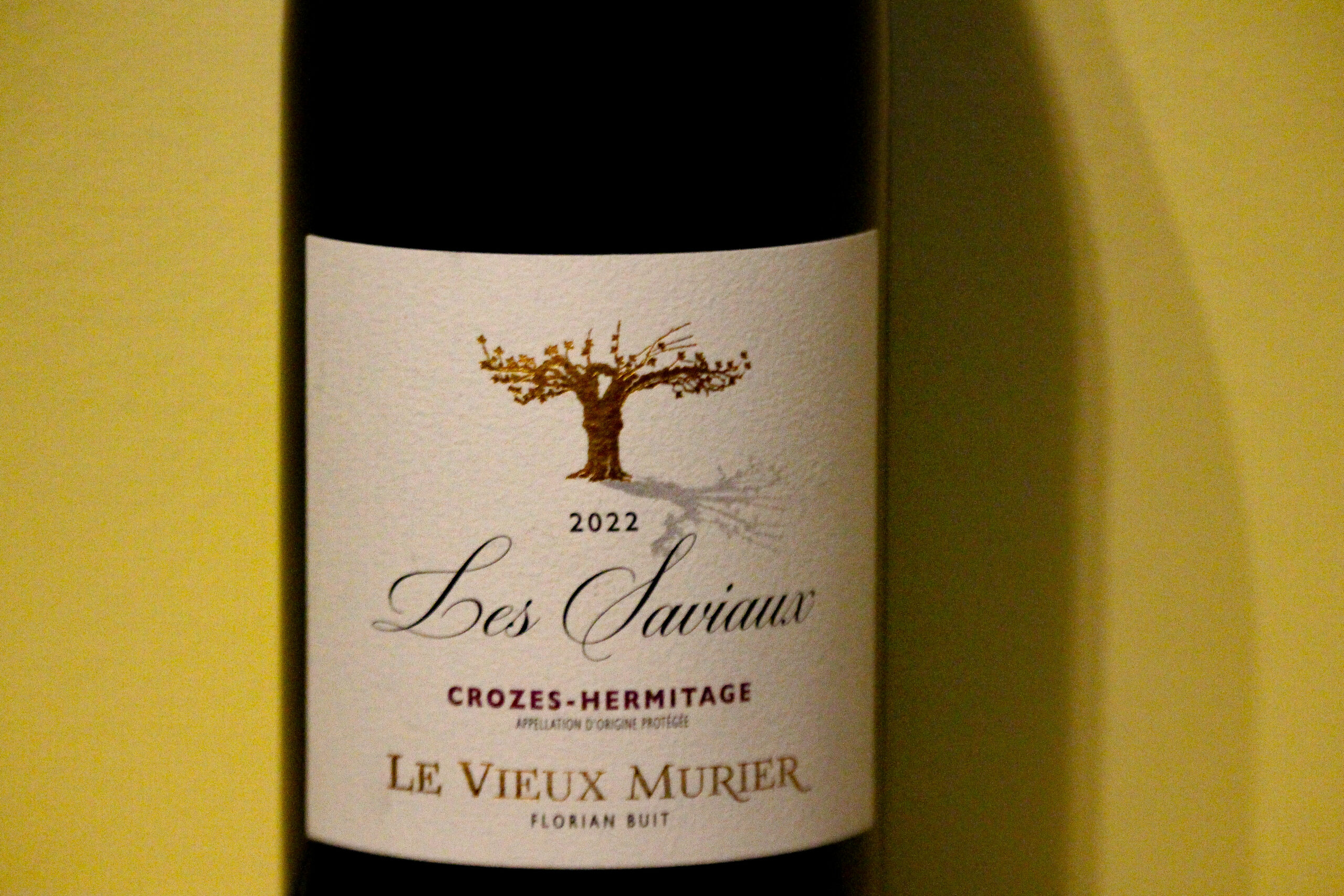

Créé par Xavier Braujou en 1998, le domaine La Terrasse d’Élise s’étend sur une dizaine d’hectares languedociens et propose, dans sa gamme, un monocépage rouge IGP du pays d’Hérault étiqueté comme étant « Le pigeonnier ». Nous avons goûté le millésime 2022, trouvable par correspondance autour d’une vingtaine d’euros hors frais de port (si vous voyez une offre à 30 €, c’est une vaste blague) ou chez les cavistes intéressants type, à Paris, Mes accords mets vins (ce post n’est pas sponsorisé). Sa robe est joliment complexe à cerner.

- La teinte dominante est la cerise confite.

- Néanmoins, sa densité est variable (on est plus ou moins du côté obscur de la cerise).

- Le résultat intriguera les amateurs préférant

- le mystère aux évidences,

- le profus à l’univoque, et

- le trouble aguicheur aux certitudes prévisibles donc ennuyeuses comme un discours de cacique socialiste après une énième défaite électorale dont il s’agira de tirer les leçons en refondant un grand geste d’espoir, car les Français ont besoin d’un cap rassembleur et constructif afin de bon, tout le monde dort, on peut passer à la cuite ?

Le nez fait écho à la complexité visuelle. Sa richesse saute au cerveau. On y croise

- un mélange de caramel et de café,

- des notes d’épices (notamment d’un poivre intense), peut-être même

- des touches d’abricot.

Ce qui séduit est que cette complexité est moins fouyouyoute que l’on pourrait croire. Sans être organisée, elle déploie un charme de rayonnage d’épicerie de village

qui offraient sur leurs rayonsdu fil, des harengs, des poires,des cornichons, des histoires,des tue-mouches, des crayons,même pas en rangs d’oignons,

comme chantait Anne Sylvestre dans « Tout s’mélange ». Chaque dégustateur semble invité à y capter

- des fragrances familières,

- des flashs de souvenirs et

- des histoires sans parole.

La bouche a l’élégance de la discrétion initiale, qui n’intimide pas et donne même au breuvage titrant pourtant 14° une apparence de fraîcheur. Rapidement, pourtant, elle révèle

- des perspectives,

- une persistance remarquable et

- une complexité qui fait écho à ce que l’œil et le nez ont décelé.

S’il faut préciser, alors parlons

- d’un cassis très mûr,

- de vapeurs de café et, en finale,

- de ce que nous avons défini comme un accent de banane, ce qui est stupide puisqu’il n’y a pas d’accent dans le mot « banane », mais bon, si ça se trouve, c’était mieux de pas préciser sauf que c’est trop tard.

Le breuvage est jeté dans les bras d’une hampe de bœuf grillée avec d’indispensables frites. Le couple que forme une viande délicieuse et un vin palpitant est tout à fait croquignolesque. Le spectacle qu’ils donnent aux papilles associe

- douceur confortable,

- équilibre stimulant, et

- une once d’amertume liquide qui renforce la sapidité du solide, ainsi qu’une dissonance pimenterait une sonate de Telemann pour flûte à bec alto et clavecin, si seulement dissonance il y avait.

La conclusion est que cette quille est séduisante car accessible mais résolument polysémique (et hop), au point d’évoquer par sa complexité pudiquement celée « le secret désir de la lune : mourir d’un coup de soleil » évoqué par Etel Adnan dans La Mer [1948] (in : Je suis un volcan criblé de météores. Poésies 1947-1997, Gallimard, « Poésie », 2023, p. 54). Bref, bon et intrigant. What else?

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)