Claudio Zaretti, Théâtre atelier du Verbe, 15 février 2019

Claudio Zaretti, c’est le chanteur qu’il faut aller voir quand ça va bof, car il rebooste ses spectateurs, et quand ça va bien, car il augmente nos barres d’énergie. Ses chansons sont simples mais pas connes, accessibles mais pas bêtifiantes, sensibles mais pas gnangnan, engagées à l’occasion mais pas donneuses de leçons. Bref, le mec n’aurait jamais pu être rappeur ou artiste-pour-Téléthon-télévisuel.

N’allez pas croire pour autant qu’il la joue Hugues Aufray ou Graeme Allwright décati. Il sait se souvenir des charmes d’une certaine « Mamzelle révolte », n’a pas hésité à intituler un de ses disques « Utopie, utopia » et chante avec ferveur un « Nunca más » fédérateur. Il rêve autant de se crasher (en tout cas, il aurait pu) que de se balancer sur un hamac qui se dandine. Il n’est pas du genre à pleurnicher même s’il reconnaît que « ce qui distingue l’homme des autres règnes », c’est qu’il est « Lacrymal », eh oui.

Et s’il a l’air de parler de sa vie, entre sa « Guitare », ses années à « faire la route » et son « Kiki » qui quitte les étoiles pour émouvoir l’assistance à tous les coups, il excelle à évoquer autant des histoires que des géographies multiples : les gares, le « Cosmos hôtel » (las, « il manque le l »), les lignes de vie du « Manouche » qu’il vient de repriser après en avoir proposé une première version. Et puis, il est honnête : comme tant d’artistes, ses chansons sont peuplées de bagouzes (que même sa femme en est jalouse, dit le texte peu ou prou) et sertissent « Deux diamants », titre de son dernier disque en date. Bref, c’est riche, c’est varié, c’est plaisant et, surtout, ç’a une qualité remarquable – ça embrase et embrasse large sans jamais dévier d’un style très personnel, qu’il s’exprime en groupe comme parfois, ou en solo comme ce soir-là.

Certes, Claudio Zaretti n’émarge pas chez les chanteurs expansifs. Contrairement à sa musique, chaleureuse et longtemps frottée aux brouhahas des bars, l’artiste est très intérieur ; or, ce qui pourrait passer pour un frein à son charisme, se révèle en réalité un atout formidable car sa posture, généreuse mais certainement pas fake ou putassière, irradie de suite d’un charisme spécial – celui de l’authenticité, surtout pas antithétique d’un savoir-faire remarquable pour écrire des chansons et pour les passer sur scène.

Bref, il y a un confort joyeux à venir applaudir cet excellent guitariste : l’on est certain de passer non pas une bonne mais une belle soirée, que l’on connaisse son répertoire ou non. Une soirée qui rappelle que, quel que soit notre âge, « On a vingt ans » quand on a l’énergie et les quelques euros nécessaires pour s’exiler de son chez-soi afin de goûter à cette chanson aussi roborative que méconnue. Ça swingue, ça donne envie de fredonner et, même quand l’artiste néglige, à l’instar d’un Jean Dubois, de convoquer l’ensemble de ses chansons-qui-marchent-à-tous-les-coups (pas de de « Je sais d’où je viens », par exemple, au programme de son dernier concert), il touche, il réjouit, il distribue des poussières d’allégresse.

Pour que cette notule ne soit pas assimilée à une pub (ni à un pub, hélas), il faut quand même la conclure sur une remarque négative. Reconnaissons que, à un moment, lors de son live au Théâtre atelier du Verbe, devant une salle pleine à craquer, il n’a pas osé expulser le mec venu froufouter sur sa « Chanson des îles ». Mais bon, j’imagine que c’est ça, aussi un artiste libre.

Nora Gubisch (1/3) : il était une voix

Avant de devenir un monstre hénaurme, c’était un projet simple comme une gorgée de limoncello, une de ces propositions faussement neutres d’attaché de presse : « Seriez-vous intéressé à l’idée de rencontrer Nora Gubisch ? » À quoi je fis une réponse faussement neutre de pseudocritique revenu de tout : « No… Nora Gubisch ? Mais… mais carrément ! » (Bon, à l’époque, j’étais pas revenu de tout, mais peut-être essayais-je déjà, naïvement, d’aller quelque part. Depuis, j’ai aussi renoncé à ça, donc bref.) La rencontre se fit le 3 mai 2018. Le 8 mai, la restitution fut envoyée, selon notre protocole qui permet aux interviouvés de relire leurs propos afin d’associer la spontanéité de l’échange oral et la précision du propos vérifié. Aussitôt, notre grande mezzo nationale entreprit d’annoter les 90 000 signes issus de l’échange… puis la vie d’artiste lyrique internationale reporta le projet de synthèse, indispensable à la mise en ligne. À la mi-février 2019, un créneau nous permit de remettre le projet sur l’établi.

Let’s summarize: voici la première partie de cet entretien-fleuve – amendée, précisée et pourvue des points d’exclamation dont la chanteuse tient à rythmer son discours pour mieux rendre compte de sa spontanéité. A minima, le lecteur attentif entendra ainsi poindre la fougue de la dame à chaque occurrence du « i » en verlan. Au programme : quelques éclairages sur la construction d’une voix, la formation d’une chanteuse et les motivations d’une artiste. Suivront, toujours habités par la personnalité bondissante de la tornade Gubisch, une deuxième partie sur le métier de cantatrice et une troisième, en cours de remix au moment où nous publions ces lignes, sur la vraie vie d’une musicienne plongée dans l’étrange monde des collègues, des décideurs, des critiques, des gens, des impossibles et des espérances, qui n’est pas l’apanage des seuls ploucs que nous sommes puisqu’il alterque aussi, à sa façon, les plus éminentes mezzo françaises.

(Non, cette dernière phrase n’a aucun sens, mais quel swing, nom d’un verre de rosé, quel swing !)

Entretien avec Nora Gubisch 1/3

Il était une voix : l’art d’être artiste

Nora Gubisch, vous avez construit votre parcours de cantatrice en vous appuyant sur deux piliers qui constituent, désormais, votre patte : d’une part, une technique que vous présentez comme un outil indispensable pour vous mettre « au service de ce que le compositeur a voulu exprimer » ; d’autre part, un sens de l’incarnation scénique qui fait l’admiration de tous. Commençons donc par le commencement. Qu’est-ce qui vous a poussé, un jour, à apprivoiser, développer et sublimer ce « truc » que les humains ont tous en commun – la voix ?

Je ne me suis évidemment pas posé la question de la sorte… ou d’aucune sorte, peut-être. Aujourd’hui, mes parents me disent que j’ai toujours voulu faire du chant ou, en tout cas, que l’envie de m’exprimer par la voix chantée a toujours été présente. D’ailleurs, j’ai pour témoin un petit enregistrement sur cassette réalisé quand j’avais cinq, six ans suite au choc d’avoir écouté Stimmung de Stockhausen, que j’appelais « les voix » et que je réclamais toujours à écouter, ainsi que « le petit disque rouge ». C’était un disque d’Irmgard Seefried, qui chantait « Auf dem wasser zu sigeng » [Chanter sur l’eau] de Schubert.

Vos parents sont musiciens…

… mais pas chanteurs. Ce sont des instrumentistes, pianistes et musicologues. Ma mère est une digne descendante du pianiste Ricardo Viñes. Mon père est professeur de musique et passionné d’opéra. C’était un assidu du Festival de Bayreuth. Comme je réclamais tout le temps de faire du chant, mes parents m’ont inscrite à la Maîtrise de Radio-France. Pourtant, je ne voulais pas du tout être choriste. La preuve : deux événements ont peut-être décidé de mon destin ! Deux films, en fait. Le premier, ç’a été La Traviata [1983] de Franco Zeffirelli, avec Teresa Stratas et Placido Domingo dirigés par James Levine. Je l’ai vu à dix ans. Quel choc !

[Voir Diana Damrau interrogée par Vincent Agrech, in Diapason n°677, mars 2019, p. 146 : « Mes premiers émerveillements de petite fille : le film de Zeffirelli avec Teresa Stratas à la télévision. J’avais onze ou douze ans. Tout a commencé pour moi avec ce choc initial. J’ai demandé à mes parents de m’offrir des disque d’opéra. »]

Le second choc, ç’a été le fameux Parsifal [1982] de Hans-Jürgen Syberberg, avec Yvonne Minton en Kundry. Armin Jordan dirigeait et jouait le rôle d’Amfortas. C’était un film fascinant, où les acteurs évoluent sur le masque mortuaire de Wagner. Je l’ai regardé sans broncher ! Brusquement, ces deux films ont commué une envie en évidence. Je me regardais dans la glace ; j’étais devenue complètement Narcisse – bon, passons, vous n’êtes pas obligé de raconter ça… Aussitôt, j’ai exigé la cassette de ces versions, et je les réécoutais en boucle. Je me regardais pleurer, chantant sur Traviata – alors que, bien entendu, jamais une mezzo ne chantera Traviata, rôle de soprano très aigu. Ces émotions absolument insensées que j’avais ressenties avaient changé mon destin : ma vie serait sur scène à incarner des personnages par la voix.

Rien qu’en voyant deux films ?

En quelque sorte, oui. Mais, du coup, dans mon projet, n’entrait pas du tout en ligne de compte l’idée que je devrai me forger une technique de dingue. L’idée était juste : c’est ça, ce rêve, cette évidence, que je veux vivre.

« La vie avant, la vie après »

Quand avez-vous vraiment entrepris de travailler votre technique vocale ?

Beaucoup plus tard. Après que j’avais commencé ma carrière, presque ! Au début, chanter était presque naturel, pour moi. Bien sûr, je travaillais ; cependant, il m’a fallu du temps avant de comprendre – ou plutôt de sentir – que la technique était nécessaire. Par exemple, au début, je devais faire des vocalises. Toutes mes premières années de chant, je m’y astreignais, bien obligée, sans comprendre pourquoi. On exigeait : « Fais ça pour te chauffer », je le faisais. Mais la nécessité du truc m’échappait. Je peux l’avouer aujourd’hui, mes premiers concerts, je les donnais sans être chauffée le moins du monde… et tout allait bien ! En réalité, c’est comme quand on vous dit : « C’est génial pour la santé de faire du footing. » Vous répondez : « Ah oui, peut-être. » Puis, tant que vous n’en avez pas éprouvé la nécessité et le besoin physique, vous ne vous y astreignez pas ; une fois la chose admise et ressentie par le corps, vous devenez addict.

Qu’est-ce qui vous a converti à la nécessité de la technique vocale ?

Des gens extraordinaires. J’ai commencé avec Jacqueline Gironde, une femme géniale, qui insistait plus sur le plaisir et le côté ludique de la technique. Quand j’ai tourné la page Maîtrise de Radio-France, que ma voix s’était reposée et que j’ai eu dix-huit ans, j’ai voulu reprendre le chant avec elle. C’était une ancienne maîtrisienne, elle aussi, et une collègue de ma mère puisqu’elles bossaient dans le même conservatoire. Elle était hyper sympa et, comme on s’entendait très bien, je me suis dit : « Essaye avec elle, qu’est-ce que t’as à perdre ? » Aussitôt, j’ai fait d’énormes progrès. À chaque cours, je m’améliorais. Pourtant, je ne travaillais pas à la maison ! Elle me donnait un morceau, je le montais, elle me corrigeait au cours suivant ; et, de cours en cours, je progressais. J’avais la sensation que c’était sans rien faire. Et puis je suis entrée au Conservatoire de Paris, très vite, à vingt ans.

Comme ça, par magie ? C’était déjà un premier aboutissement…

Ah, non, j’étais plutôt désespérée. Je voulais pas quitter ma prof ! J’étais rentrée comme pour voir, en fait. Elle m’avait dit : « Teste. » Et moi, j’avais pensé : « Impossible, je ne serai jamais prise ! Et puis c’est pas mon truc, le CNSM… » Mon cœur était encore avec le piano.

Vous vouliez devenir pianiste ?

Pas une seconde ! Mais, étudiant avec Catherine Collard, j’étais doublement dans le milieu des instrumentistes, à travailler la Fantaisie de Schumann ou L’Île joyeuse. Je n’avais pas du tout envie de côtoyer des chanteurs avec chapeau et écharpe blanche. Ils se prenaient pour des grands alors qu’ils n’en étaient encore qu’aux balbutiements !

Hélas, vous avez réussi le concours.

Non, pas hélas, car le courant est formidablement bien passé avec Christiane Eda-Pierre. C’est une femme enthousiaste et généreuse, qui me donne aujourd’hui un regret : l’avoir rencontrée beaucoup trop tôt. Du coup, je n’ai pas pu profiter de tout ce qu’elle m’apportait techniquement car je n’étais pas encore dans cette problématique. En revanche, elle m’a appris à chanter sans tension, ce qui est loin d’être négligeable ; et j’ai eu mon Premier prix à vingt-quatre ans.

Est-ce alors que vous commencez à travailler avec feue Vera Rózsa, qui a été si importante pour vous ?

Oui. Pour moi, il y a la vie avant elle et la vie après. Cette prof hongroise, basée à Londres, a été déterminante dans ma carrière. Elle a changé ma vie et ma vision. Elle a donné un sens à mes vocalises. Elle m’a montré qu’il fallait faire des choses pour chanter. Par contraste, je me souviens d’un cours au conservatoire… Ces cours, c’étaient des séances plus ou moins publiques. On s’écoutait les uns les autres. Un jour, un camarade intervient pour signaler que je ne sais pas où sont mes passages. Aussitôt, Christiane Eda-Pierre, qui m’avait parfaitement comprise, mieux que moi sans doute, rétorque : « Mais veux-tu te taire ! Quelle chance elle a ! »

« Je me sens comme une athlète »

Vous n’éprouviez pas le stress du changement de registre…

Non. Maintenant, je le sens davantage. Quand je passe d’un fa dièse à un sol, par exemple, je me rends compte que je passe dans une autre zone. Mais c’est aussi parce que, désormais, je m’aventure dans des zones beaucoup plus aiguës qu’avant. Avant, quand on me disait que je mixais, ou qu’il aurait fallu mixer, ou quand on me demandait si je mixais, je répondais invariablement : « Je ne sais pas, je chante ! » Avec Vera, tout change. J’ai aussi découvert son principe-clef : ne jamais pousser. Plus tu pousses, moins tu as de projection. Cet aspect technique qu’elle m’a apporté m’a accompagné longtemps dans ma carrière. Plus tard, j’ai ainsi pu aborder un autre répertoire avec des œuvres… je n’aime pas dire « beaucoup plus exigeantes » car ça ne veut rien dire ! Mais je pense au Château de Barbe-Bleue que je vais refaire incessamment [entretien réalisé avant la reprise à la Monnaie en 2018].

Techniquement, c’est une œuvre particulière ?

En l’abordant, je me sens comme une athlète. Il y a à peine une dizaine d’années que j’ai découvert cette vérité : un chanteur, c’est un sportif. Et, plus récemment encore, je suis allée plus loin. Jadis, quand je ne chantais pas lors des festivals d’été, je prenais plaisir à ne pas travailler ma voix pendant deux mois. Après, ma voix était mille fois mieux qu’avant. Mais ça, ça n’a qu’un temps. Arrive un moment, dans votre vie, où, après trois jours sans avoir chanté, vous le sentez. C’est déstabilisant et surtout paniquant.

Parce que vous vous déprenez de l’insouciance qui vous a si souvent guidée ?

Vous voulez la vérité ? Aucune chanteuse qui fait carrière n’est insouciante longtemps. Un exemple ? À mes débuts, quand je prenais une partition et que je la déchiffrais, je me disais : « Si y a un truc qui va pas, c’est qu’elle n’est pas pour moi. » Il m’a fallu du temps pour accepter l’idée que, non, foin de prétention inconsciente : oui, beaucoup de rôles ne sont pas pour moi MAIS peut-être que, si quelque chose ne coule pas de source tout de suite, ça veut juste dire que je dois travailler et m’entraîner comme un sportif pour chanter ce qui est écrit et découvrir que ce rôle est bien évidemment pour moi.

D’ailleurs, vous insistez dans un entretien [voir infra] sur l’importance de « suivre exactement ce que le compositeur a écrit », expliquant que, « quand on fait ça, ça roule ». Avez-vous l’impression que cette rigueur n’est pas la qualité la plus recherchée sur les scènes opératiques actuelles ?

Hum, je ne peux pas répondre pour les autres ! Peut-être que cela a pu me faire défaut. C’est comme le fait d’être pianiste, donc d’avoir toujours conscience de ce qui se passe autour et au-dessous de vous. Pour être claire, je pense que, quand on est chanteur, c’est plus simple de chanter en se bouchant les oreilles, que l’orchestre soit décalé, sublime, puissant. Pour être tranquille, vous n’avez qu’à faire votre truc ; et moins vous avez conscience des autres, plus c’est facile de le faire, ce « truc ». Plus vous restez dans votre bulle, dans votre tunnel, dans votre logique de machine à produire du son, plus vous vous engoncez dans une logique mélodique [je chante ce que j’ai à chanter] et non harmonique [en chantant, j’écoute l’orchestre et les autres solistes], ainsi que le font beaucoup de chanteurs, plus c’est simple. Donc je ne jette la pierre à personne : c’est logique et bien pensé.

Parce qu’un peu d’égoïsme sur scène, ça facilite le boulot ?

Oui, je crois. Et mon alter ego Alain Altinoglu me l’a dit parfois : « Arrête de t’occuper de ce qu’il y a en dessous. Sois moins musicienne. Oublie que tu es instrumentiste. Suis ton cap ! »

Avez-vous suivi son conseil ?

Non et oui. Non car, fondamentalement, ça m’est impossible. Cependant, oui aussi car je me suis chanteurisée.

Vous vous êtes…

Chanteurisée, je persiste ! J’ai toujours autant le respect de la partition mais, plutôt que de m’escrimer à produire des hyper « U » ou des hyper « I » sur des notes très aiguës, je les transforme. Ça y est, ça, je sais le faire depuis quelques années seulement. Vous imaginez ? J’ai quarante-sept ans, j’ai commencé ma carrière à vingt-quatre… J’ai lutté longtemps pour produire les voyelles et les mots les plus vrais possibles en toute circonstance. Maintenant, j’ai compris que, sporadiquement, il est plus musical d’être raisonnable que d’être obstiné déraisonnablement. « Pardon ? Je n’ai pas fait un U qui sonne complètement comme un U ? Eh bien, je vous le promets, et je me le promets aussi, la Terre continuera de tourner. Même la Terre du compositeur et de ce qu’il a voulu ! »

« Je ne suis pas contre un peu de chamallow »

Donc, depuis quelque temps, vous souffrez moins.

Oh, là où je souffre vraiment, c’est quand on fait des opéras en binôme. Par exemple, pour Le Château de Barbe-Bleue, on est deux en scène pendant une heure. Si, face à moi, le collègue ne pense qu’au « son pour le son », oubliant la dimension déclamatoire et dialoguée de l’œuvre, s’il se contente de chanter son texte de son côté, ça, ce serait horrible. Si je devais affronter ça, ou la même chose pour don José dans Carmen, je pourrais bouillir et jeter la pierre sur le collègue, parce que l’émotion n’est jamais aussi grande que quand quelqu’un nous happe par son texte et son incarnation. Parfois, on sort d’une soirée d’opéra au cours de laquelle on n’a entendu que du son, mais du son sublime. Eh bien, je peux saluer une performance de haute voltige tout en regrettant avoir manqué de l’essentiel qu’est l’émotion. Qu’importe qu’il y ait çà et là un peu de chamallow dans le texte dès lors que ce chamallow est incarné !

Paradoxalement, vous soulignez ainsi le fait que l’exigence est un vain mot tant que l’on n’a pas précisé ses critères et, donc, ses priorités…

… et tant que l’on ne se l’applique pas à soi-même. Or, croyez-moi, j’ai tellement d’exigence envers moi que je suis rarement contente de ce que j’ai fait. En sortant de scène, je pense presque toujours : « Ah, ça, t’aurais pu le faire mieux », etc. Du coup, ce que je m’applique à moi, je l’applique aussi aux autres. Alors, imaginez mon bonheur quand je suis pleinement satisfaite.

Ça vous arrive quand même ?

Oui. Sauf que, plus ça va, plus… comment dire ? Je ne sais pas si je mets la barre plus haut, ou si… Non, je ne sais pas analyser ce que je ressens. À chaque fois qu’elle me voit en sortie de scène, ma mère me lance : « Bon, ben, je te demande pas si tu es contente ! » Il est vrai que rares sont les fois où je sors en étant contente. Elles existent, attention ! mais elles sont rares, parce que cela voudrait dire que j’estime avoir été au top de A à Z. Il suffit qu’il y ait une p’tite imperfection pour que je me focalise dessus.

Une question de caractère ?

Une question de phases de vie, plutôt. Je crois que, dans la vie, il y a des moments où l’on sait faire la part des choses, et d’autres où l’on est plus besogneux, et où l’on s’irrite en repensant à tel son qui aurait pu être plus comme ceci ou comme cela, ou à tel décalage avec l’orchestre… alors que, heureusement, le reste, tout le reste, ce que l’on a réussi, ça compte aussi ! Vous le savez, et néanmoins…

Par chance, cette exigence à votre égard vous permet de renouveler sans cesse votre champ d’intervention. Alors que certains auraient pu, malgré vous, vous cataloguer comme une mezzo verdienne, voilà que vous redonnez toute sa place à votre dilection pour le répertoire wagnérien…

En fait, Waltraute, dans le Götterdämmerung, je l’avais déjà chanté. De même, j’ai déjà chanté Brangäne, que je reprends en 2019 au Théâtre de la Monnaie. Pire : le récit de Waltraute, c’est un morceau de bravoure que je travaillais au conservatoire. Autant dire que ce grand moment a maturé avant que je le chante sur scène, enfin, peu après la naissance de mon fils, en 2006, sous la régie de Bob Wilson et la direction de Christoph Eschenbach au Châtelet en alternance avec Mihoko Fujimura.

« Je me sens sans étiquette »

Vous avez beau dire que vous n’êtes pas une mezzo verdienne…

Inutile d’insister, je ne suis pas une mezzo verdienne ! Je pense pouvoir chanter Amneris avec une incarnation particulière. En effet, il y a l’écriture et le personnage. Or, ce personnage est très déclamatoire, pas du tout dans « le son pour le son ». Certains peuvent être surpris, s’ils attendent une Amneris médiane, qui ressemble à ce qu’ils ont dans l’oreille, avec les tromblons de décibels coutumiers, mais je chante mon Amneris, avec mes qualités propres, qui ne correspondent peut-être pas aux attentes de certains [allusion aux imprécations de Didier Van Moere] !

En dépit de vos circonvolutions, on subodore que Wagner vous sauve de Verdi…

Certainement pas. Songez que je suis tombée dans Wagner toute petite. C’est vraiment ma musique. Je m’y sens un peu comme dans mon bain.

Verdi aussi, vous êtes « tombée dedans » toute petite !

Oui, à cause de Traviata, et je trouve sa musique sublime aussi. Du coup, je n’ai pas l’impression de faire de grand écart en revenant à Wagner. Je crois à l’idée de continuité. Avec cette première Waltraute à Vienne, je poursuis les choses ; et mon interprétation évolue. Quand je chante le rôle de Waltraute douze ans après l’avoir étrenné sur scène, je ne le chante pas de la même façon.

En quel sens ?

Eh bien, ma voix prend du corps. Elle gagne en aisance. Ma technique progresse. Et, en tant qu’artiste, je sais davantage où je vais.

Votre logique intérieure est-elle perceptible par les programmateurs et par vos nombreux admirateurs ?

Peut-être que certains sont déroutés, avec moi. Il doit être difficile de me mettre dans une catégorie. Suis-je une mezzo rossinienne ? J’ai chanté du Rossini. Verdienne ? Wagnérienne ? Typiquement française, entre Charlotte « de Werther », Thérèse de Massenet… et bien sûr Carmen ? Quand vous pensez que j’ai aussi chanté L’Orfeo de Monterverdi, et de la musique contemporaine parce que j’ai créé Salammbô de Philippe Fénelon (1998), au fond, c’est quoi, Nora Gubisch ?

Quelle est votre réponse ?

Je me sens sans étiquette. Je sais ce que je peux chanter et ce que je ne peux pas chanter. Pour moi, c’est très, très clair. Peut-être pas pour les autres, surtout les directeurs de théâtre. Ils s’inquiètent : « Elle chante Waltraute, mais chante-t-elle Ortrud ? » Ben, pas du tout. Ortrud, en réalité, c’est un rôle de soprano. « Oui, mais elle a le tempérament d’une magnifique Ortrud ! » C’est un joli compliment, et je crois qu’il est fondé. Seul problème : je n’ai pas l’aisance exigée par certains passages, sachant qu’Ortrud est une soprane !

Donc, vous êtes ouverte à toute proposition musicale, mais votre réponse la plus fréquente est : « Euh, non merci » ? Même pour Ortrud ?

J’adorrrrerrrais chanter ce rôle ! Ce personnage est juste sublime ! Sauf que sa tessiture est extrêmement aiguë. C’est une soprano avec un caractère noir, donc une couleur un peu sombre. Pas une mezzo avec de bons aigus. Donc ce n’est pas un rôle pour moi. Plus largement, il est arrivé souvent que l’on me propose des prises de rôle. Flattée, j’ouvrais la partition, je la regardais studieusement… et je devais renoncer.

« Le rôle doit rentrer dans mon corps »

Bizarrement, vous martelez que vous n’êtes pas soprane, et vous chantez la Judith de Bartók.

Oh, je sais que plein de « vraies sopranes » chantent ce rôle.

Parce que c’est aigu…

Quelle découverte ! Sauf que, dès que c’est aigu, juste derrière, il y a du grave. En d’autres termes, ça, je peux. Ne cherchez pas : mes rôles, mes capacités, c’est à la fois très simple et très compliqué. Moi, je sais ! Mais je comprends qu’il n’y ait pas de logique pour vous et que, chantant Judith, je devrais pouvoir chanter Ortrud.

Par exemple.

Eh bien non.

Votre côté pragmatique ne se cantonne pas à votre choix – donc à votre refus – de rôles. Il ressort aussi dans votre description du métier. Vous avez déclaré : « Quand j’apprends un rôle, je suis une repasseuse qui s’attaque à une chemise bien froissée. »

Ah bon ? J’ai dit ça ?

En tout cas, vous êtes censée l’avoir dit. Alors, soyons concrets : pouvez-vous nous donner une idée sur les différentes étapes qui président à l’apprentissage d’un rôle, une fois que l’intraitable Nora Gubisch l’a accepté ?

C’est difficile de vous proposer une réponse générale. Certaines choses sont signées quatre, cinq ans avant la production. Quand il s’agit de rôles que vous avez déjà chantés, sur le coup, vous vous dites : « Pfff, ça, c’est bon. » Puis : « Mais, dans cinq ans, est-ce que ce sera toujours bon ? » Donc, pour reprendre cette parabole dont je ne me souviens pas, je dirais que, la chemise, on la défroisse à chaque fois, en fait!

Même quand vous reprenez Le Château de Barbe-Bleue ?

Bien sûr ! Ça fait six mois que je ne l’ai pas chanté. On pourrait penser : « Oh, elle l’a chanté en octobre 2017. Pour juin 2018, c’est tranquille ! » En vérité, comme un sportif, il faut se remettre en condition. Peut-être que tu as déjà couru un marathon ; mais peut-être que, cette fois-ci, le terrain sera inégal, vallonné, plus compliqué, et que tu vas déguster. Voilà, c’est exactement pareil.

On change donc de sport, du repassage à l’athlétisme…

C’est cela que je visualise. Peut-être parce que je suis devenue une sportive. Et Barbe-Bleue, c’est ça, ce que ça m’évoque : un terrain génial mais très accidenté. À chaque fois, il faut se remettre en jambes. Vous ne serez pas étonné, après que l’on a parlé d’incarnation : le rôle doit, systématiquement, rentrer dans votre corps.

Pouvez-vous nous donner une idée concrète de ce que cette remise en jambes signifie ?

Un, je me dégourdis les jambes, donc je vérifie la mémoire. Deux, je fais du fractionné, donc je m’occupe des rendez-vous techniques. Trois, je fais du travail spécifique, donc je décline les passages techniques sous forme de vocalises : par exemple, pour retrouver de l’aisance sur une quinte, on va passer de demi-ton en demi-ton d’une tierce à une quinte. C’est un moment où on re-cisèle les passages-clefs. On isole des petits passages. Pour un auditeur extérieur, ça ne ressemble plus à rien, mais c’est essentiel. Quatre, je fais plutôt du foncier, c’est-à-dire que je vois, sur la durée, si je tiens et ce qui, éventuellement, me manque. Cinq, je me focalise sur mon but, donc me recentre sur le personnage. Et six… ben six, c’est Bartók. Un puits sans fonds. Ce matin, j’ai fait une séance avec un pianiste ; et, sur un passage, je me disais : « Ça, j’ai envie de le faire différemment qu’il y a six mois. » On a réfléchi pour savoir pourquoi. Sans doute est-ce dû à mon souci de l’accompagnement : ça n’a aucun sens de chanter Bartók si on n’a pas conscience de ce qui se passe en dessous. Les couleurs de la voix sont irisées par l’accord qui l’accompagne. Vous avez entendu ces dissonances magnifiques ? Vous connaissez la partition ?

Un chouïa moins que vous…

La mélodie chantée est parfois complètement à côté de l’harmonie, c’en est sidérant ! Pourtant, le résultat, imbriquant soliste et orchestre, est d’une sensualité dingue.

« Imaginez le non-dit du mot étoilé »

Vous voilà redevenue musicienne, voire musicologue, vous qui prétendiez vous êtes chanteurisée !

Mais pas du tout ! Quelle importance, que l’on parle de quinte diminuée ou de septième de dominante ? L’analyser, la nommer, cela n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est d’entendre ce qui se passe car, nous, on chante encore autre chose, souvent l’une des notes qui furète dans l’harmonie mais pas la plus évidente. Dramaturgiquement, le savoir, le sentir, l’avoir appris, c’est capital.

En prime, pour ne rien simplifier, vous chantez en hongrois.

Oui, alors que je ne parle hongrois que grâce à la phonétique…. donc je ne le parle pas !

C’est un point important, puisque l’on parle de technique. En effet, vous revendiquez votre métissage germano-sudaméricano-catalan : comme en écho à cette identité multiple, vous avez notamment chanté en français, en italien, en hongrois, en allemand, mais aussi en auvergnat ou en sarde dans les Folk Songs de Berio. Je vais être accusateur : vous n’êtes probablement pas bilingue dans chacun de ces idiomes. Comment habite-t-on un texte dont la langue, parfois, vous échappe pour partie ?

Pas « pour partie » : parfois, la langue m’est totalement hermétique. Concrètement, pour chaque langue des Folk Songs, j’ai fait des recherches très poussées. Pour reprendre un des cas que vous citez, comme je devais chanter en auvergnat, j’ai appelé la Maison de l’Auvergne pour contacter des Auvergnats en Auvergne. C’était passionnant et drôle. J’ai fait des séances par téléphone. Je demandais à mes interlocuteurs de chanter dans leur combiné. Pour d’autres langues, j’ai écrit un statut Facebook. Cela m’a notamment permis de rencontrer une Azéri géniale. À chaque fois, j’ai tenu à ne pas travailler avec des gens qui parlent la langue, mais avec des gens dont la langue que je chantais était la langue maternelle ; et je ne vous cache pas que cette rigueur indispensable prend des heures et des heures.

Le Château de Barbe-Bleue n’a pas dû échapper à cette exigence…

Carrément pas ! Pour le travailler, j’ai fait appel à une Hongroise qui n’est pas du tout dans la musique. C’était une collègue de mon père, une prof. On me proposait tous les coachs de hongrois possibles et imaginables ; mais, moi, j’avais trouvé une femme sans pitié. Mon statut d’artiste lyrique internationale, comme vous dites, ou juste mon travail particulier de chanteuse ? Elle s’en moquait ! Dès que nécessaire, elle me corrigeait : « Ce o, c’est un o, pas un au ! » Au bout d’un moment, j’essayais de lui expliquer : « C’est parce que je suis sur un sol dièse aigu ! » Pardon d’être vulgaire comme un premier ministre : elle n’en avait rien à cirer. Elle était impitoyable. C’était formidable !

Agaçant aussi, j’imagine.

Mais non ! Grâce à des gens comme elle, j’ai pu faire miennes ces œuvres. J’ai pris le rythme de la langue, ses inflexions indispensables. Par exemple, la langue hongroise impose souvent un accent tonique sur les premières syllabes, à tel point que certaines croches égales deviennent des double croche-croche pointée car cette structure est plus hongroise. Une scansion régulière serait ridicule. Donc je travaille à rendre le sens. Cela dit, je veux bien le reconnaître : quelle frustration pour moi qui ai un tel plaisir à incarner les mots ! Rien ne vaut le plaisir, proprement jubilatoire, de chanter dans sa langue. Là, au moins, vous comprenez l’incompréhensible, le non-dit.

Un non-dit que vous dites !

Mais voyons, dire, c’est non-dire. Imaginez le non-dit du mot « étoilé »… Imaginez la lumière, l’odeur des mots ! On s’en rend peu compte, puisque c’est notre langue. Pourtant, un mot n’est jamais juste un mot. C’est cela dont j’essaye de m’imprégner au maximum quand je chante dans des langues qui ne sont pas les miennes.

« Je veux faire advenir l’impossible »

Ce souci est d’autant plus important que vous avez déclaré : « Notre travail, ce n’est pas seulement celui d’interprète, c’est celui d’incarnateur. » Au-delà de la technique, sauriez-vous expliquer pourquoi Eva Maria Westbroek est Lady Macbeth, Torsten Kerl Siegfried ou Nora Gubisch Amneris ?

Vous évoquez un moment où l’on se met en état de transe. C’est compliqué à expliquer, mais je suis sûre que tout musicien connaît cela. À un moment, vous faites tellement corps avec Bach, par exemple, ou avec l’instrument, ou avec le tout. Vous êtes l’instrument, l’instrument est vous, et la communion se cristallise autour de la partition. Pour les chanteurs, c’est le même principe. Il faut atteindre un lâcher-prise maîtrisé. Par exemple, quand j’ai fait mes débuts à Vienne, il n’y avait pas de vraie répétition. C’était une simple reprise. Donc, quand vous arrivez, vous répétez trois jours avec le piano. On vous explique la mise en scène. Le chef est là quelques minutes, deux fois. Sur scène, vous n’avez qu’une répétition, et toujours avec le seul piano ; et c’est tout. Rendez-vous à la fin du premier acte [troisième scène] où vous avez votre scène, avec l’orchestre et, à peine plus loin, le public. Honnêtement, pour moi, c’était un moment très, très spécial. J’avais l’impression d’entrer dans la fosse aux lions. Or, à ce moment, presque de manière chamanique, je me suis sentie comme un taureau prêt à entrer dans l’arène, mais pas pour se faire tuer… alors que ce n’était pas mon projet initial !

Comment ça ?

Vu le peu de répétitions, j’avais un objectif : assurer vocalement ma prestation. Je voulais me concentrer sur ce projet. J’étais convaincue que ce n’était pas le moment d’essayer de faire de la magie. Arriver dans une production inconnue, c’est une autre forme du métier. Une forme hyperexcitante, elle aussi, mais très différente de celle où vous avez le temps de vous imprégner d’une nouvelle production.

Ce défi était-il inédit, pour vous ?

Je n’ai jamais été en troupe. Ça m’est arrivé de chanter Carmen sans répéter autrement qu’avec le piano. C’est très spécial, surtout pour quelqu’un comme moi qui est mortellement désespérée dès qu’il y a un micro-décalage. Or, sans répétition dans des conditions réelles, c’est la fête au décalage ! Donc, à Vienne, je me dis : « Assure, ma cocotte. Pour la magie, tu repasseras. » Pour ma première entrée, je suis en coulisses. Je chante : « Brünnhilde! Schwester! Schläfst oder wachst du? [Brünnhilde ! Ma sœur ! Veilles-tu ?] » S’ensuivent quelques systèmes afin que j’aille en fond scène et que je fasse ma vraie entrée devant le public. Et là, dès ma première entrée, j’étais comme un fauve. Comme un sportif avant sa finale. Quand la petite porte s’ouvrait, je devais traverser un bosquet. Peu m’importait : dès que la porte s’est ouverte, j’ai senti que la grâce – nommez cet éblouissement comme vous voulez – arrivait sur moi et m’embrasait. J’étais là, sur scène, à Vienne, devant le public, et c’était mon moment. J’étais à la fois le taureau et le félin ; et c’était idéal pour mon personnage, qui doit tout faire pour convaincre Brünnhilde de rendre l’anneau dans le Rhin (« Den Rheintöchtern gib ihn zurück! [Qu’il retourne dans les flots à l’instant !] »). Du coup, je n’étais plus du tout dans mon projet hiératique de : « Vas-y, Nora, assure ta prestation… » J’étais devenue Walkyrie à l’extrême. J’étais Waltraute. Après un coup comme ça, comment voulez-vous que je vous explique l’incarnation ? Ce soir-là, c’était imprévu ; et c’est advenu.

Parce que vous aviez prévu que ça n’adviendrait pas ?

Peut-être. Peut-être que j’avais tellement prévu que ce ne serait pas « le jour où »… Peut-être que je redoutais tellement de donner une prestation planplan… Peut-être que, du coup, j’ai ouvert les vannes encore plus afin d’avoir accès, de manière un peu divine – non, pas divine du tout, disons : transcendantale –, à un état chamanique ou de transe qui vous permet de faire advenir l’impossible sans, et c’est absolument indispensable, vous y perdre.

Réserver pour le prochain concert de Nora Gubisch et Alain Altinoglu à Paris : c’est ici… mais vite, c’est quasi complet !

À suivre : entretien avec Nora Gubisch, épisode 2

Il est une voie – Le métier d’artiste

En route vers le wow

Ils arrivent. Ce samedi 16 février, à 20 h pétaradantes, en l’église Saint-André de l’Europe (24 bis, rue de Saint-Pétersbourg | Paris 8 | M° : Place de Clichy, Europe). Sans crier gare ni halte ferroviaire. Avec un concert vibrant de musiques inattendues.

Du chant traditionnel juif aux sublimes mélodies d’Olivier Messiaen, de l’a capella du douzième siècle aux grands diptyques de Johann Sebastian Bach « améliorés » par la tradition, la set-list de ce concert orgue et soprano va secouer les habitudes en explorant la rencontre entre ferveurs et musiques. Bienvenue dans le monde de Jorris Sauquet et Emmanuelle Isenmann. C’est gratuit mais bien quand même, retransmis en direct sur écran géant (pour voir les artistes comme si vous étiez à la tribune) et fait pour les cœurs autant que pour les noreilles ou les mirettes.

On vous y espère déjà.

Retour à l’atelier

Ce vendredi, l’ami Claudio Zaretti, souventes fois évoqué sur ce site, vient fredonner ses hymnes revigorantes et roboratives à l’Atelier du verbe, un p’tit quasi-théâtre du côté de Gaité. C’est la promesse d’une soirée pétillante, même si je dois prévenir que je me faufilerai pour y faire un fitcheurine – ben oui. Vous y croiser serait assurément la perle fine dans l’huitre AOC de ce tour de chant rythmé et souriant.

Rusalka, Opéra Bastille, 13 février 2019

Schizophrène en diable, nous voilà de retour à Bastille, antre de la mise en scène au choix (cumulable) médiocre, bâclée, insultante ou stupide. Après l’expérience des Troyens raccourcis et boutés dans un EHPAD, nous poussons le vice jusqu’à revenir voir une production de Rusalka qui nous avait déçu quatre ans plus tôt. Partant, nous arrivons en sachant que la mise en scène ne risque pas de nous décevoir en bien – en bref, ça se joue essentiellement dans une grande chambre d’hôtel avec des mecs en costume et des filles à nuisette noire sous des robes blanches, sauf à la fin où ça se joue surtout en avant-scène, dans la pénombre avec une vidéo de clapotis nocturne. Ainsi que le stipulerait cette grande penseuse qui a tant apporté à notre nation, peut-être Simone Foresti ou Florence Veil : voili-voilou. De plus, hormis la tenace Élodie Méchain (9 % du plateau), l’intégralité du cast est étranger, ce qui, nous n’aurons de cesse de le répéter, est dégueulasse vu le fric que l’État (nous, donc) dépense pour cet opéra « national » dont on ne comprend pas pourquoi il exclut presque systématiquement tout soliste du coin.

Pourtant, c’est à la fois l’œuvre et la distribution qui nous ont poussé à revenir pointer le bout de notre museau. Rarement un plateau de cette étoffe a été tissé en ces lieux. En Rusalka, la Finlandaise Camilla Nylund déploie ses aigus stratosphériques et sa résistance de wagnérienne. Rançon de ces caractéristiques, les graves jouent plus sur la musicalité que sur la puissance, ce qui offre un contraste dont profite sans doute plus le parterre qu’au fond du deuxième balcon. Face à elle, forte d’une voix chaude et incroyablement maîtrisée, l’Américaine Michelle DeYoung campe une Ježibaba (prononcer « babo », ça fait plus local) sadique et manipulatrice à souhait, en dépit d’une mise en scène qui la flanque dans un lit suspendu au troisième acte… et d’une perruque dont elle souffre ostensiblement, la pauvrette, pendant le premier épisode. Ondin, le papa, l’esprit du lac, est confié à l’Allemand Thomas Johannes Mayer, entendu jadis et tantôt. Ce baryton, habitué de Bastille, joue d’une voix profonde mais colorée, parfaite pour donner vie aux récurrentes lamentations qui constituent l’essentiel de son rôle.

David Lootvoet, (et ses chaussures relax), modeste mais brillante vedette de la soirée. Photo moche : Bertrand Ferrier.

La Finlandaise Karita Mattila, même si elle n’a pas le physique de jeune séductrice le moins contestable du monde, irradie d’entrée, vocalement et scéniquement. Cette chanteuse exceptionnelle (tu parles d’une découverte), qui paraît toujours investie à corps perdu dans ce qu’elle chante, incarne avec aisance son personnage de dragueuse impitoyable. L’Allemand Klaus Florian Vogt, armé de son éternel brushing impeccable, rend, avec l’ambiguïté et la fragilité requises, la polymorphie de son personnage : amoureux foufou, mec déçu par une nénette qui ne se décoince pas au pieu, chaudard draguant une autre meuf devant sa fiancée et repentant suicidaire effaré de s’être planté de femme. Ce soir de dernière, peut-être certains aigus tentés pianissimi semblent-ils souffrir. Et alors ? Lorsque, le reste du temps, la projection est impeccable et l’ensemble de la tessiture – aigus inclus – rayonnant comme souvent chez ce chanteur volontiers acteur, une telle prise de risque pour conclure sa série de représentations est touchante… et touche.

Michelle DeYoung, Susanna Mälkki, Camilla Nylund, Klaus Florian Vogt et Karita Mattila. Photo : Bertrand Ferrier.

Sans que l’on se puisse prononcer sur l’authenticité de tous les tchèques parlés, l’on peut saluer la performance des autres solistes (l’Américaine Jeanne Ireland en Garçon de cuisine, le Polonais Tomasz Kumięga en Garde-forestier tonique, l’Ukrainien Danylo Matviienko en Chasseur, les Roumaines Andreea Soare et Emanuela Pascu plus la, curieusement, Française, Élodie Méchain en promeneuses d’oreiller – objet transitionnel essentiel dans cette mise en scène autoproclamée psychanalytique – ou nymphes d’eau rayée, bref) et celle de l’orchestre, où les clarinettes et la harpe du brillant successeur d’Emmanuel Ceysson, notamment, assurent, convaincues, leurs parties. La Finlandaise Susanna Mälkki dirige avec sa précision habituelle. Pas sûr que nous lui aurions reproché un soupçon de lyrisme en plus, des respirations moins corsetées et une once de liberté supplémentaire offerte aux solistes, vocaux ou instrumentaux ; mais le triomphe qu’elle décroche en apparaissant sur la scène signale combien le public a été sensible à sa capacité à tenir fermement la barre de ce bel opéra.

En conclusion, belle musique, beau plateau, bel orchestre : vivement la prochaine semi-grève, que l’on revienne à des versions de concert, tant est devenu ténu l’espoir de saluer une belle mise en scène, poétique et respectueuse de l’opéra qu’elle est censée servir.

La Conférence des oiseaux, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 12 février 2019

Semblables aux dieux, ces grands volatiles des nues, les oiseaux ont souvent servi de miroirs de l’homme, sinon de l’âme. Jadis, deux complices – Evelpidès et Pisthétaïros – rassemblés par Aristophane cherchaient à « fixer [leurs] pénates pour finir leur jour dans une cité idéale » avec la bénédiction de la huppe, « l’oiseau oisellissime » dans la traduction de Victor-Henry Debidour pour Gallimard, et de ses frères oiseaux. Un peu moins jadis, disons au douzième siècle, Farid Uddin Attar fixait un conte soufi où des oiseaux cherchent un monde idéal symbolisé par le roi Simorg.

L’histoire

Loin de se cacher pour vivre, les oiseaux décident de se laisser guider par l’espérance et par la huppe afin d’approcher le merveilleux roi Simorg. Pourtant, partir n’est point chose aisée, quelque rencontre que l’on fasse. Quand les ailés zélés, pfff, parviennent à se mettre en route, d’autres difficultés les attendent. Parmi elles, le franchissement (très rapide dans cette version de Jean-Claude Carrière) des sept vallées, dont les épreuves ne les empêchent pas d’accéder, attention spoiler, au roi tant attendu qui n’est autre… qu’eux-mêmes.

La représentation

La mise en scène de Guy Pierre Couleau ainsi que cette dramatisation d’1 h 30 s’appuient sur dix comédiens, tantôt masqués (grâce à Kuno Schlegelmilch) pour mimer les oiseaux, tantôt débarrassés de ce support pour incarner d’autres personnages. La pièce, dans sa première partie, articule la présentation du conte, énoncée par le chef de bande (Luc-Antoine Diquéro), et sa re-présentation : on nous annonce ce qui va se passer, puis ce qui va se passer est joué – avouons que, même si cela fait écho aux codes volontiers itératifs de l’oralité, cela peut paraître assez fastidieux. Allons au bout de notre pensée snob à souhait : le résultat « sent » ses années 1970, et moins Peter Brook, qui a avignonnisé ce texte en 1979, que la pièce pour amateurs, ce qu’elle fut longtemps. Le caractère scolaire (on annonce l’épisode, on le joue, on transitionne vers l’épisode suivant) et téléphoné (chaque acteur va avoir son solo) ne brille pas, quarante ans après l’adaptation originale, par, précisément, son souci d’originalité, de surprise et de saisissement. C’est son choix – mais c’est aussi notre droit d’être pour partie déçu par le ronronnement d’un texte aux résonances pourtant virtuellement puissantes.

- Luc-Antoine Diquéro, François Kergoulay Nils Öhlund et Carolina Pecheny. Photo : Bertrand Ferrier.

- Nathalie Duong, Shahrokh Moshkin Ghalam, Emil Abossolo M’Bo, Cécile Fontaine, Jessica Vedel et Manon Allouch. Photo : Bertrand Ferrier.

Il est vrai que le projet artistique est ailleurs que dans cette espérance vulgaire de spectateur las, chantée sur l’air du « Captive-moi loin de cette médiocrité qui colle à ma peau ». Tâchant de nous élever au-delà de notre mesquine fatigue, nous proposons d’esquisser trois enjeux moins un.

Le premier aurait pu être le jeu avec les masques. Or, ces accessoires, essentiels dans le projet de Jean-Claude Carrière, nous ont paru ici plus fonctionnels qu’artistiques. En clair, leur utilisation et leur dramatisation (je le mets, je l’enlève, je le pose, etc.) ressortit plus du sous-titre pour spectateur que d’un travail polymorphe susceptible de transformer ces masques en personnages, les promouvant du statut de simple signifié (je suis un masque de huppe pour indiquer que l’acteur qui me porte est une huppe) au statut plus richement ambigu de signifiant (en quoi le masque en général et ce masque en particulier sont-ils porteurs de symboliques spécifiques ? en quoi son investissement dans l’économie scénique traduit-il sa polysémie ? quels sens peuvent revêtir les masques dans une époque si éloignée de la commedia dell’arte ? etc.). Intérêt : l’utilisation sciemment simple du masque renforce la lisibilité de la trame. Limite : l’on se prend parfois à penser que, sans masque, si joli soit-il, le spectacle n’eût guère perdu.

La principale tension sur laquelle joue ce spectacle semble être celle du rythme. La belle installation muette des acteurs est suivie par une mise en marche du récit de voyage qui paraît si disproportionnée – si longuette, soyons honnête – que l’on veut bien l’imaginer volontaire. L’adaptateur a-t-il voulu insister sur ce principe, synthétisé par Allain Leprest, selon lequel « c’est facile, d’aller loin / c’est partir qu’est pas rien » ? A-t-il souhaité travailler sur l’irritation des spectateurs, façon Tartuffe : on parle du voyage comme de l’homme de Dieu, mais l’on ne voit rien venir… et l’on aboutit à une frustration ? A-t-il désiré présenter un nouveau Godot en la personne de Simorg, aux prononciations multiples, et par conséquent constituer le patinage narratif en patinage artistique (je sais, mais faut tenter, aussi, pour décontenancer ceux qui ont la curiosité de lire ces lignes) ? L’on échafaude quelques hypothèses sans être pleinement convaincu par la pertinence de cette dilatation du temps, d’autant qu’elle conduit à passer les épreuves des sept vallées avec une célérité aussi revigorante que, pour le coup, frustrante.

Le troisième enjeu, après les masques et le rythme, est la symbolique que le metteur en scène décèle dans le texte et sur laquelle il axe sa note d’intention. Le conte soufi, donc ce spectacle, serait en fait une façon de parler des migrants. Sans doute est-ce, au moins partiellement, pour cette raison que les acteurs affichent des origines presque aussi diverses que les oiseaux par eux incarnés. En effet, d’une part, pose le patron du CDN d’Alsace, le texte exigerait cette référence aux drames de l’exil : « Les mouvements migratoires qui ont lieu dans nos pays (…) ressemblent, assène-t-il, aux oiseaux de Carrière et Attar. » D’autre part, l’anthropologie le confirmerait : « C’est la dimension de l’ailleurs et du refuge qui constitue notre humanité ». Cette idéologie peut susciter, au moins, deux remarques – l’une littéraire, l’autre pragmatique.

La première ressortit de notre agacement devant l’écrasement artistique si souvent en vigueur sur les scènes et dans les discours artistiques. Selon ce topos bienséant, toute œuvre artistique, pour susciter l’intérêt, devrait être « très actuelle » ; toute pièce, pour justifier de son existence, devrait faire écho au journal de 20 heures. Je ne suis pas du tout convaincu que notre humanité soit dans « la dimension de l’ailleurs et du refuge » – que j’aie quelque difficulté à comprendre cette assertion peut, bien sûr, jouer. Je ne suis pas convaincu davantage par l’idée que le conte de Farid Uddin Attar parle, par « prémonition » affirme le metteur en scène, des Afghans, des Somaliens ou des Soudanais traînant dans les rues de Paris, de Grande-Synthe ou de Calais. En dépit d’une similitude verbale et factice entre migrants et oiseaux migrateurs, cette tentative de réduction ne résiste pas un instant à l’examen.

Trois éléments : un, autant qu’il nous soit dit, les migrants – qui partent entre humains similaires, contrairement aux oiseaux, ici d’espèces différentes – fuient la misère ou la guerre au profit d’immondes passeurs, ils ne viennent pas chercher leur roi idéal dans les « avantages sociaux » français que Pharaon Ier de la Pensée complexe tient tant à détruire ou dans le rêve de la nouvelle Jérusalem britannique ; deux, les oiseaux d’Attar ne migrent pas – un oiseau migrateur rentre un semestre par an, me semble-t-il, ce qui n’est carrément pas le projet narré dans ce conte ; la solution à la crise migratoire est-elle d’expliquer aux voyageurs forcés que, en fait, le bonheur est en eux donc, une fois éclairés, ils peuvent repartir d’où ils viennent, allez, zou ? Bien entendu, tel n’est pas le propos du metteur en scène ; bien entendu, tel n’est pas le propos du conte ; bref, bien entendu, ce projet attrape-nigauds ne colle pas.

Par chance, le texte se rebelle contre le discours sirupeux que l’on imagine propice aux subventions quoi qu’il soit totalement hors sujet ici. Partant, la seconde remarque est qu’il est heureux de constater le décalage entre le discours analytique et la réalité d’une mise en scène dont la portée actualisante nous a paru, in fine, intelligemment limitée… même si la dimension poétique, magique, métaphorique et pétillante du conte n’y gagne pas beaucoup, hélas.

En conclusion

Certes, nous restons perplexe devant, ma foi, bien des choses, en somme. Par exemple devant les pistes esquissées çà, ou devant quelques éléments de décor (pourquoi cet extrait du texte en fond de scène ? pourquoi sous-exploiter, justement, ce fond de scène aux miroirs symboliques ?). Certes itou, nous n’avons pas été séduit par le rythme du spectacle, par une musique de Philippe Miller peu enivrante et, plus largement, par l’adaptation. Toutefois, il faut louer le travail d’acteurs d’intensité différente – le fait que certains viennent davantage de la danse que du théâtre peut jouer – mais souvent investis (on apprécie, par ex., la constance d’une Manon Allouch) et la réussite des éclairages de Laurent Schneegans. Soit, l’ensemble sonne un brin suranné, et certes pas aussi ambitieux que l’on eût pu l’espérer. Il n’en constitue pas moins une proposition, peut-être inaboutie à notre goût, mais pas sans charme et adaptée aux scolaires qui remplissent en presque-totalité les travées de ce sympathique Théâtre des Quartiers d’Ivry. Aussi notre opinion est-elle – comme notre barre d’énergie, c’est possible – une opinion qui s’assume comme moyenne.

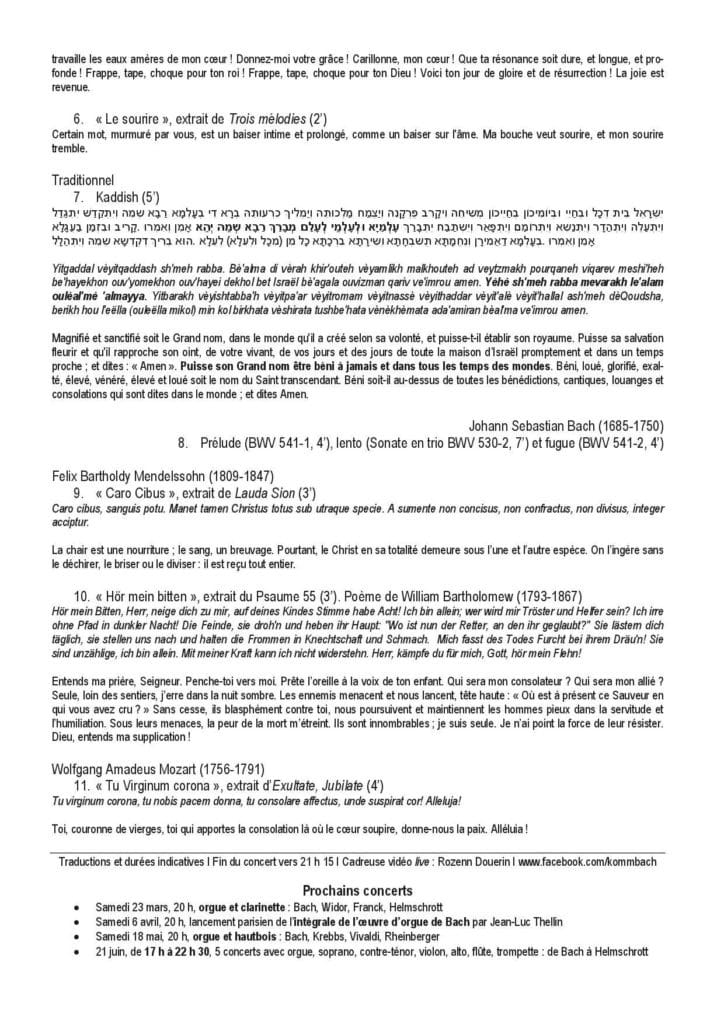

Augustin Dumay et Louis Lortie, Johannes Brahms, Onyx

Alors que, à la fin du mois de mars, la Philharmonie de Paris ouvrira son « salon Brahms » pendant trois soirs à Louis Lortie et Augustin Dumay, en compagnie de Migel da Silva et Jian Wang – événement déjà quasiment plein –, Laurent Worms nous suggère de faufiler quelque oreille vers ce disque publié en 2014. Toujours avide de nouveautés reçues en avant-première, nous avons cédé à cette musicale pression en esgourdant les trois sonates pour violon et piano (entre autres) de Johannes Brahms dans la version Onyx. Et voici le résultat de notre petite audition sans aveugle.

Certes, la danse du même nom est plus connue ; mais la Première sonate pour violon et piano de Johannes Brahms (29’) est présentée comme la Regensonate, donc la Sonate de la pluie, notamment parce qu’elle évoque le lied du même nom grâce à son récurrent swing pointé. Qu’importent ces débats musicologiques, quand la musique commence, plus posée et carrée que ce que l’indication de « Vivace ma non troppo » eût pu laisser craindre. En effet, d’emblée, un double mouvement nous saisit.

- D’une part, on peinera à masquer quelque irritation devant la prise de son – cosignée par Chris Alder et Tom Ruβbüldt – au plus près du violon. Ce choix ajoute en authenticité (on ne loupe rien des respirations du musicien – c’est éventuellement informatif pour les apprentis violonistes, soit, mais est-ce vraiment l’objet d’une captation ?) ce dont il nous prive en termes de pureté musicale et d’équilibre entre les instruments.

- D’autre part, on ne niera pas plus une inclination spontanée pour les options qui semblent présider à cette interprétation, à la fois sereine et libre jusque dans les rubato sobres, osés et réussis lors des unissons violon-piano.

Nulle esbroufe, point de vertige ou de folie, mais quelle assurance, quelle manière de faire vivre la musique y compris lors de la reprise inversée où le violon accompagne le piano ! Car la carrure de l’exécution n’est pas lancinance (je tente) : en témoigne ce forte qui remplace le crescendo habituel (mes. 105, 4’49). Le confort apporté par la virtuosité discrète du soliste – les notes, oui, mais la sonorité, les attaques, les tenues, les vibratos et les fins de phrases cerisées sur le gâteau, pfff –, l’écoute mutuelle des artistes et une certaine liberté dans la définition des tempi captent l’oreille en habitant les itérations du thème liminaire, parfois lassantes quand tels ou tels interprètes jouent plus la partition qu’ils ne la donnent à vivre. Ici, les acolytes rendent avec variété les atmosphères diverses qui éclairent ces 11’30 – pour l’auditeur, c’est grande joie.

Or, voici que l’Adagio surprend. Après une belle promenade en Sol, le Mi bémol secoue l’auditeur, quoi qu’il reprenne le sol final pour, semble-t-il, tuiler les deux propos. Les caractéristiques générales sont identiques : captation très authentique (le si bémol frôlé par l’archet est audible bien avant la première note – pourquoi ce choix d’un rendu aussi brut de cidre, que l’on retrouve à l’ouverture de la piste 7 ?), le tempo est lent et l’investissement des musiciens puissant. Cependant, cette fois, au piano sérieux s’oppose son partenaire très vibrant, et ce dialogue sans concession rend justice de la spécificité du mouvement, moins lisse que le premier, avec une partie de piano plus présente et des breaks renouvelant le langage formel employé jusqu’ici. L’on passe d’un développement riche et harmonieux à un propos plus riche sans, pour autant, être heurté. En témoigne, à la vingt-cinquième mesure, le changement d’esprit (« più andante »), énoncé avec tonicité par Louis Lortie avant la prompte modulation en si mineur. Entre vigueur et douceur, retenue et vitesse, identité rythmique et modulations, paix et tension des doubles cordes, thème au piano puis au violon, le compositeur tâche, stipule la notice, d’exprimer ses tendres sentiments à Clara Schumann, mal en point en sus d’avoir perdu son p’tit Felix dont le père est interné – bonjour galères. Au-delà de l’anecdote, on apprécie la façon dont les artistes laissent sourdre l’émotion sous l’apparente quiétude du tempo lent et du mode majeur : la dernière tenue, presque raclée, du violon serait partout ailleurs maladroite – ici, elle est une saisissante synthèse du mouvement qui s’achève, d’une part, et, d’autre part, de l’art que les interprètes ont d’incarner, par le son, l’émotion suggérée par la partition.

L’Allegro molto moderato final fricote, lui, avec une sorte de sol mineur. Le système de réponses entre les deux musiciens est parfaitement exécuté, sans exclure les secousses (levée de la mes. 45, 2’16) tant écoute et délicatesse ne sont pas, ici, synonymes de tiédeur ennuyeuse. La légèreté du toucher pianistique permet aussi de contraster l’élégance de ces sautillements avec la plate modulation en Mi bémol soulignée par le violon, comme si le compositeur convoquait deux arts complémentaires d’exprimer une même préoccupation – la finesse et la force de décision. Elles ne tardent pas à se concilier comme l’illustrent, par exemple, les réponses à la tierce ou en écho que se donnent les interlocuteurs. Nul show-off, ici, mais de la vie, qu’anime ici ce mi bémol in extremis à 5’28, paraissant refuser la paresse, que c’est drôle, du mouvement répétitif afin de privilégier la vitalité de l’échange entre piano et violon – écoutez ce dernier quart de soupir gommé, contrairement aux deux précédents. Là encore, le violon semble soucieux de reprendre la main sur son collègue à marteaux et de bousculer son ronronnement tripartite, histoire de mieux exprimer la vigueur de ses sentiments. À l’instar du précédent phénomène, l’interprète prépare ainsi l’auditeur à la nouvelle explosion lyrique à laquelle il va s’abandonner. Le retour à la tonalité du début, annonce la péroraison du troisième mouvement, qui ne peut s’effectuer qu’en Sol, tonalité emblématique quoique partielle de la sonate.

En bref, un travail d’interprétation techniquement admirable et musicalement très fouillé.

Sept ans après ce brillant essai, Johannes Brahms a composé simultanément ses deux successeurs. La Deuxième sonate pour violon et piano (21’) doit chanter. Elle aussi est partiellement inspirée d’un lied du quinqua amoureux d’une même-pas-trentenaire, ainsi que du chant de concours des Maîtres chanteurs, nous apprend, inculte assumé que nous sommes, le texte de Jeremy Nicholas. Notons au passage que cette partie de la notice tranche avec le bavardage pontifiant et mielleux du suintant Olivier Bellamy dont le laïus ouvre le bal textuel – faute de goût si regrettable que, tout en imaginant sans difficulté les objectifs médiatiques d’une telle bévue, l’on ne saurait excuser l’éditeur.

L’Allegro amabile en trois temps et en La positionne d’emblée la polymorphie des interprètes, si si, ça veut presque dire quelque chose. Ainsi du violon qui n’hésite pas à jouer les fragiles (mi de la mes. 10, 0’16) sans pour autant renoncer ni à sa prestance quand le thème lui échoit (0’36), ni à son autorité quand ses doubles cordes marquent le temps face aux accords du piano (0’53) ; or, ce mouvement va se jouer sur la kaléïdoscopie, ben voyons, des échanges entre l’accompagnateur, au premier plan, et le soliste sporadique. L’art des musiciens de passer d’un état ou d’une hiérarchie à une autre fait pour partie le prix de cette version. Peut-être la prise de son, associée à un usage généreux de la pédale de sustain (3’40) privilégie-t-elle le climat au détail, ce qui gagne en halo ce que la partition perd en intensité ; cependant, l’on peut aussi estimer que ce choix permet de renforcer les distinctions d’émotions. Dans cette perspective, l’entrée du dialogue avec le thème à la main droite et le violon en accompagnateur (mes. 137, 4’06) inaugure un moment magnifique, qui tire presque Brahms vers Schubert. La douceur du piano, dans sa réponse, est un délice à la hauteur de ce que l’on vient d’entendre, et une belle introduction à la réexposition des thèmes liminaires. On goûte alors la tonicité et la pointe de nostalgie parfaitement adéquates que les musiciens esquissent avec sapidité, on va s’gêner.

Comme le Mi bémol suivait le Sol dans la Première sonate, le Fa succède au La pour l’Andante tranquillo de la Deuxième. Avec ses à-coups systématiques, le mouvement est plus rapiécé que rhapsodique, et plus dual qu’ambigu. Après l’Andante majeur à deux temps, un Vivace à trois temps tenté par le ré mineur se faufile. Quasi danse hongroise, cette partie frétille grâce à la précision de l’archet et à la légèreté du pianiste… et du piano que l’on pressent fort bien réglé par un accordeur non nommé. Au Vivace répond la réexposition de l’Andante customisé ; puis le Vivace en partie en pizzicati pulse à souhait ; un bref Andante et un Vivace concis synthétisent l’affaire avec maestria, toujours portés par cette capacité des interprètes à passer d’une dynamique à l’autre en un tournemain.

L’Allegretto grazioso (quasi Andante), qui revient en La, est pris sans traîner mais non sans esprit, ainsi que le soulignent les respirations prises autour des arpèges du piano. Le mouvement est fort intéressant, semblant mettre en sons la lutte entre, d’une part, son envie de développer le thème initial et, d’autre part, son souhait d’aller butiner d’autres formes d’inspiration fors cette contrainte. L’écoute mutuelle des musiciens fait cette fois l’intérêt : on devine un compagnonnage fécond, mais aussi une confiance dans la musicalité de chacun, qui pousse l’un et l’autre à faire écho à l’énergie apportée en direct au cours de la session. Ainsi cette sonate joyeuse associe-t-elle la maîtrise de deux interprètes très sûrs et la vitalité de deux complices prompts à s’écouter et à interagir.

Bref, c’est, là encore, un fort bel ouvrage.

La Troisième Sonate en ré mineur (22’) apporte un peu d’originalité dans ce carcan sonatologistique carrément. En effet, elle s’articule en quatre mouvements, révolution ! L’Allegro s’ouvre sur manière de trio : la main gauche du piano donne la pulsation ; la main droite offre le contre-temps (par demi-soupir ou grâce à des triolets) ; et le violon expose sa mélancolie. La sonorité si riche d’Augustin Demay fait merveille dans ce registre, d’autant que le charme de la pièce apparaît d’emblée – en l’espèce, il s’agit d’une sorte d’oxymoron entre la mélancolie du soliste et l’idée d’un « allegro », que rend le violoniste en refusant le détaché souvent sollicité pour les dernières croches de la mesure 23, 0’43. L’interprétation est précise et précieuse. Par exemple, les déferlements de vigueur est aussi bienvenu que leur résorption est habilement menée. De fait, en doublant le mi bémol (mes. 67, 1’59), par choix ou par hasard de montage, le violoniste privilégie la force-qui-va à quelque ennuyeuse perfection plastique. La sorte de toccata qui ouvre la deuxième partie du mouvement (2’30) n’en est pas moins jouée avec la douceur et le legato qui s’imposent, afin de contraster avec la brève partie en fa# mineur et ses modulations. La fougue judicieusement contenue remue la sonate et prélude au rappel, pour les besoins de la coda, des structures et thèmes précédents… avec une tierce picarde utile pour préparer le mouvement suivant – même si l’on se demande s’il était vraiment utile de laisser lors des finitions, à 8’34, le p’tit pouët qui accompagne, suppute-t-on, la levée de la pédale.

L’Adagio, pris posément autour d’un thème qui will ring a bell aux amateurs de chanson surannée, fracasse sa tranquillité ternaire et majeure sur la tension précédente, les interprètes y exprimassent-ils des interrogations inquiètes que subsument, je sais mais bon, des unissons à l’octave parfaitement réalisés. Le détaché de Louis Lortie souligne cette capacité des artistes ici réunis de tenir le cap sans se laisser déborder par la subjectivité de l’émotion, même quand elle s’exprime par des crescendi soudains ou des accélérations de tempi, comme un cœur qui boum-boume plus promptement sous le coup du popopopo (pardon pour ces termes de musicologie, ils m’ont paru s’imposer).

Après l’apaisement, il est joyeux qu’un mouvement plus bref et plus preste, « con sentimento » et en mineur, vienne re-booster notre gourmandise. Cela frétille avec une aisance non dénuée de prudence – non pas technique mais intérieure : il s’agit d’une stratégie narrative préparant l’explosion de tension puis le reflux conduisant aux modulations et à la signature majeure qui arrive sur le dernier accord. Le mouvement suivant est plus franc. C’est un Presto agitato, et les interprètes s’en emparent sans jouer les mijaurées, les midinettes ou les ministresses de la Gentillesse en marche. Forte ou piano, un flux puissant lance ce finale où la vigueur, le swing (1’34), les unissons impardonnablement parfaits vont tester, en vain, les musiciens à l’ouvrage. Dans ces pages dynamiques quoique non univoques, les artistes brillent de mille feux, au moins, tant ils savent que vite n’est pas forte et piano n’est pas mou. Les à-coups sont intelligents et rythment avec intelligence le propos. Au toucher superbe de Louis Lortie répondent les sonorités magnifiques d’Augustin Dumay, armes idéales pour gagner la bataille de cette partition bien connue et pourtant toujours étonnante… quand elle est aussi bien enlevée. Cela vaut bien quelques grognements (par ex. à partir de 4’27) pour attaquer une coda qui hésite entre brio et tendresse – la vie rêvée des hommes, en somme.

En guise de bis, les interprètes proposent l’Allegro (dit « Scherzo ») d’une sonate collaborative, écrite avec Robert Schumann et Albert Dietrich pour Joseph Joachim. Johannes Brahms ne souhaitait pas la voir publiée, elle le fut donc. Sa structure A (Allegro, 6/8 en do mineur) B (deux temps Moderato en Sol, moderato) A + coda en Do, avec une étonnante modulation, ne brille pas par son originalité, mais l’originalité est-elle toujours scintillement ? Du moins, en 333 secondes, cette pièce propose-t-elle une alternance vif-lent-vif rendue avec esprit et envie par des interprètes qui prennent l’œuvre au sérieux et lui offrent le meilleur d’eux-mêmes. C’est une fin joyeuse pour un superbe objet et enregistrement dont on peut, certes, discuter les choix de prise de son mais dont on ne saura mettre en cause, autant que concerné nous sommes, ni la science des interprètes ni le résultat puissant, généreux (77’), joliment présenté et plein de vitalité.

Bref, bonne écoute aux curieux !

Therapy?, La Maroquinerie, 10 février 2019

La dernière fois, nous avions vu le trio metal au Backstage, ce lieu pour le moins inégal qui accueille volontiers des reprises de Nirvana ou les honteuses manigances d’Emergenza. C’était très bien. Voici que Therapy? revient à Paris. Ce coup-ci, ces secousses-ci soukoussaient la Maroquinerie un dimanche soir : donc, nous y étions.

Après une première partie guère convaincante des New-Yorkais de Hey Guy, à la fois pro, pas tant metal que ça, un peu toc (pourquoi sous-produire à ce point le guitariste lead ou doter d’un micro le bassiste inaudible ?) et perfectibles scéniquement (ne fredonne pas : « I focus on your mind » en remettant longuement tes bouchons d’oreille, mec !), c’est le drame. Plus précisément, le drame de Therapy?, donc son succès : vingt-cinq ans après sa sortie, l’album Troublegum tend à vampiriser l’attention de ses clients, nostalgiques ou néo-fans.

À chaque tournée, la bande d’Andrew James Cairns cherche donc à négocier ce boulet à l’hélium de diverses façons :

- en snobant le disque (vieille méthode qui n’a guère séduit),

- en réservant ces golden hits pour une fin de concert apothéotique, façon « Dancetaria » indochinoise,

- ou – option de la tournée présente – en semant ces tubes au long d’un set qui, bis compris, aligne plus de vingt-cinq chansons.

C’est peut-être l’option la plus raisonnable, qui permet au grand manitou du combo d’associer à ces puissantes machines à pogoter des titres issus d’une demi-douzaine d’albums, dont le dernier et fort convaincant Cleave (« fendre »), première collaboration avec le nouveau label Marshall d’où se détachent peut-être Kakistocracy et Callow. Car, parmi les qualités que l’on loue chez Therapy?, il y a cette idée que la musique du groupe mobile s’est construite au fil des décennies ; partant, un tour de chant gagne à porter trace de ces différentes strates.

Michael McKeegan, le bassiste le plus souriant de toute l’histoire du metal, et un extrait de Neil Cooper. Photo : Rozenn Douerin.

Le métier conduit Andrew J. Cairns à partager la set-list en trois tiers presque équilibrés : sept chansons du quinzième disque, huit de Troublegum et onze des autres albums. Dans une petite salle bondée, le groupe assure un spectacle bien poli par les dates ayant précédé cette seconde tournée européenne. Le récital parisien reprend peu ou prou la même série de titres dans le même ordre. Andrew J. Cairns est motivé ; malgré de rares absences, le batteur Neil Cooper – à ne pas confondre avec Neal Cooper, artiste lyrique – fête son anniversaire avec une partie sérieuse sinon créative – les soli marquent ses limites d’inventivité, comme le seul solo de guitare soulignera celles, techniques, de la vedette ; et Michael McKeegan rayonne à la basse comme, avant lui, s’éclatait le bassiste de Hey Guy.

Des regrets ? Peut-être sent-on moins d’effort pour personnaliser ce show qu’au Backstage ; de plus, les soucis techniques du guitariste gâchent souvent ce moment si important des entre-chansons ; l’engagement politique anti-Brexit – très nord-irlandais – et anti-Trump – très consensuel hors États-Unis – n’échappe pas à la facilité assez banale ; enfin, la présence ambigüe du technicien-jouant-parfois-de-la-guitare-et-faisant-les-secondes-voix-caché-à-cour fait du trio un quatuor un brin honteux, ce qui n’est pas à la hauteur de leur investissement musical et personnel.

Pour le reste, l’esprit est positif (pas d’interdiction de captation ou de boisson « extérieure », par exemple, ce qui serait stupide dans une salle de ce type), le groove est là, l’ambiance est bon enfant, le répertoire est riche et le boulot est fort bien fait – mieux que celui de la sécurité lors d’altercations pas très claires entre gars du premier rang. Un dimanche soir pomme-pet-deup à Paris, et un nouveau moment revigorant avec cette formation au nom trentenaire !

Vincent Crosnier, « Périples », Augure

En orgue comme en sport en général, rien n’est simple et tout se complique. Prenez le dernier enregistrement en date du label Augure. Théoriquement dédié à la promotion des enregistrements laissés par Jean Guillou, cet éditeur a proposé à Vincent Crosnier non pas de diffuser son enregistrement – en première mondiale – de Périple, un inédit de son maître, mais l’intégralité de son grrrand récital italien. Donc, non seulement, c’est pas que du Guillou, mais surtout ce n’est pas Guillou qui joue. Et d’une.

De plus, cet enregistrement, essentiellement issu d’un récital donné le 28 octobre 2016 à Sant’Anastasia (à Villasanta, en Italie), est corrigé non pas par une séance de patchs, comme c’est la coutume… mais par des prises issues de la répétition-registration in situ. Ainsi se manifeste l’audace de l’organiste qui se risque à prolonger, comme souhaitait le faire Augure avant le décès de Jean Guillou, le travail de l’organiste-compositeur avec d’autres interprètes mais, pour cette première, dans des conditions pour le moins olé-olé. Et de deux.

Puisque cela ne suffisait pas, ajoutons une complexité : pour rendre raison de la Septième toccata de Michelangelo Rossi, qui ouvrait le concert, Vincent Crosnier a choisi de l’interpréter sur le Prina 1 clavier-30 jeux d’époque abrité dans l’église ; comme la suite était jouée sur le Bonato 3 claviers-90 jeux de 2013, nouvel instrument du lieu, seul cet orgue était réellement capté par les microphones – aussi n’entendra-t-on point la pièce locale, mal captée. Pour quel résultat au global ? C’est ce que nous comptons préciser ci-après, non sans avoir stipulé trois points d’honnêteté. Un, le disque ici notulé nous a été offert par Augure ; deux, Vincent Crosnier est un artiste venu à plusieurs reprises sévir au festival Komm, Bach! où nous grenouillons ; trois, tout en ne mordant point la main qui nourrit nos noreilles, nous hésitons peu à faire entendre nos déceptions, fût-ce avec la modération que requiert la politesse, même quand des amis sont impliqués dans les réalisations ouïes. Ceci étant posé, partons à l’assaut de l’ambitieux programme qui nous attend.

Dupré, Duruflé, Haendel

Le CD, qui suit la trame décapitée du récital, s’ouvre sur la Deuxième symphonie de Marcel Dupré, moins connue mais sans doute pas moins audacieuse que la première dite « Passion ». Le Preludio (7’30) envoie des guirlandes de tutti sur des accords sourds et rythmiques. Une farandole en duo essaye à plusieurs reprises d’échapper à la pesanteur, avant que la puissance de l’orgue ne la ramène à la raison. L’œuvre semble revendiquer sa dimension « Toccata improvisée », où des épisodes se succèdent, à la fois inaboutis et laissant résonner leurs possibles dans l’église. Se font entendre plusieurs extrapolations encadrées par des épisodes rageurs dont une pédale tonique constitue les piliers. De magnifiques crescendi secouent l’auditoire. Rien de « joli », ici, mais quelle maîtrise de l’interprétation (détaché des accords répétés, liaison des notes, registrations spécifiques, distinction des plans sonores, travail sur le silence séparant les séquences) ! Tant les affolements digitaux requis par la partition que les moments ondulants alla Messiaen – ainsi du retour de la séquence, 5’55 – proposent un captivant voyage dans l’orgue jusqu’au tutti final.

Curieux, l’Intermezzo (4’) s’ouvre sur une sorte de tambourin bancal, entre grotesque et inquiétant. Après avoir été énoncé dans l’aigu, la séquence thématique revient dans le grave au Cromorne. Surgissant du grondement profond, un monstre forte apparaît puis se dissout, laissant de nouveau la place au ressassement du pantin trébuchant. Une rythmique pleins feux lance la Toccata, la vraie (6’). Sans que cesse le martèlement des accords, un même motif rythmique court sur toute la première minute avant que l’affaire ne se dégrade. Une séquence mezzo forte grouille du désir purulent d’exploser. Échec : les fonds de l’orgue murmurent leur colère sous laquelle deux anches réexposent la structure première, traversée par des rages virtuoses qui confient le ressassement à la pédale.

Effets d’écho entre les claviers et le pédalier, maintien d’une pulsation constante, souci de lisibilité même dans les fortissimi (écoutez la respiration de la main droite piste 3, 4’09) : tout saisit l’oreille attentive. Deux ruptures tentent de donner le change sans parvenir à endiguer la vigueur motorique énoncée d’entrée qui finit par déferler et se conclure – assez platement, pontifiera-t-on –, par les trois pouët-pouët habituels. En conclusion, une œuvre idéale pour appâter les amateurs de musique – et pas que d’orgue – soucieux de composition évocatrice, vivante et interprétée avec esprit. Les évolutions incessantes des sonorités séduisent l’oreille… et compensent la faible définition des graves que la prise de son tend, comme signalé jadis dans cette même église, à écraser.

Comme Dupré avait succédé à Bossi, Georg Friedrich Haendel déboulonne Dupré avec le Onzième concerto (11’), agrémenté des transcription et cadences telles qu’Augure les a proposées dans une pentalogie. L’Allegro liminaire est envoyé avec une énergie dont l’agilité déborde les capacités de l’enregistrement, parfois confus. On y retrouve l’école Guillou :

- le plaisir du détaché (on l’entendra encore mieux pendant l’Andante) ;

- un recours à la registration la plus variée, parût-elle historiquement incohérente… quoique organologiquement défendable (faudrait-il jouer Haendel que sur des orgues d’époque ou qu’en châtrant les orgues contemporains ?) ;

- un refus de la régularité rythmique qui oppose la rigidité de l’énoncé aux précipitations à vocation dynamique ;

- une propension à la virtuosité furibonde, tant dans l’agitation des saucisses de l’organiste que dans le changement gourmand de clavier et la multiplication des registrations.

Le menuet est le plus sage, le plus clair et le moins polémique des mouvements, bien pulsé par une pédale puissante. Quant à la gavotte, dont le début du thème a de faux airs de « Joseph est bien marié », elle retranscrit l’orchestre dans un halo sonore qui imite mieux la masse des instrumentistes orchestraux qu’elle ne salue la précision de l’interprète – la prise de son, toujours.

Le sens du contraste conduit Vincent Crosnier à enchaîner avec deux pièces de Maurice Duruflé, dont il a plusieurs fois interprété l’intégrale pour orgue – dont une fois à Saint-Eustache où, bien entendu, nous étions. C’est dire si son choix d’ouvrir le bal avec la méconnue « Méditation » posthume n’est pas liée à une envie de reposer les paluches, même si l’œuvre ne présente pas de difficulté technique, contrairement à toutes les autres. Dans la pure tradition Guillou, le musicien adopte un tempo très allant, réservant la méditation à la deuxième partie, sur les ondulants (le 4E du jeu soliste souffre alors pour rappeler que l’orgue est un instrument au moins aussi vivant que l’organiste, voir par ex. piste 8, 0’32 et 0’34). Le soin apporté à l’exécution de cette pièce supposée mineure, grâce à l’agencement des sons, la caractérisation des moments et l’interprétation, séduit, même si notre côté gnangnan aurait sans doute apprécié un peu plus d’apaisement lors des énoncés du thème récurrent – tout à fait, je donne des leçons d’interprétation de Duruflé à quelqu’un qui peut tout en jouer, c’est au moins pour ça que je préfère être pseudocritique et pas virtuose.

Suivent, toujours du sieur Duruflé, les Prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N. Enlevé en moins de 11’, le diptyque ne baguenaude, ribaude ni ne vague en chemin. La familiarité de l’interprète avec cette double pièce lui permet, dès le prélude, d’associer la dextérité à la musicalité en dépit de l’injonction au prompt si guilloutique. Vincent Crosnier réussit à faire jaillir de ce tube une impression d’urgence, de nécessité, de verve souvent oubliée par des interprètes plus soucieux d’effets que d’énergie. La volonté de différencier les différents moments est d’autant plus savoureuse (piste 9, 4’43) que chaque atmosphère est dépeinte sans filtre adoucissant. Ça secoue, oui, mais c’est revigorant. La (double) fugue, dont l’interprète rappelle utilement la richesse dans un texte de livret passionnant, paraît relativement sage jusqu’à ce que l’affaire s’emballe à 3’15, alla Guillou, comme pour mieux faire grouver le crescendo, avec cette prise de risque insensée du live.

Guillou and more