Face à au monstre

Peur de l’obscurité ? Toujours l’impression que quelque chose te jouxte ? Sais-tu que tu n’es pas forcément fou ou peureux ? Souvent, un monstre te guette en vrai…

Bon, là, il appert que c’était un chien pas méchant, mais imagine si c’eût été un python !

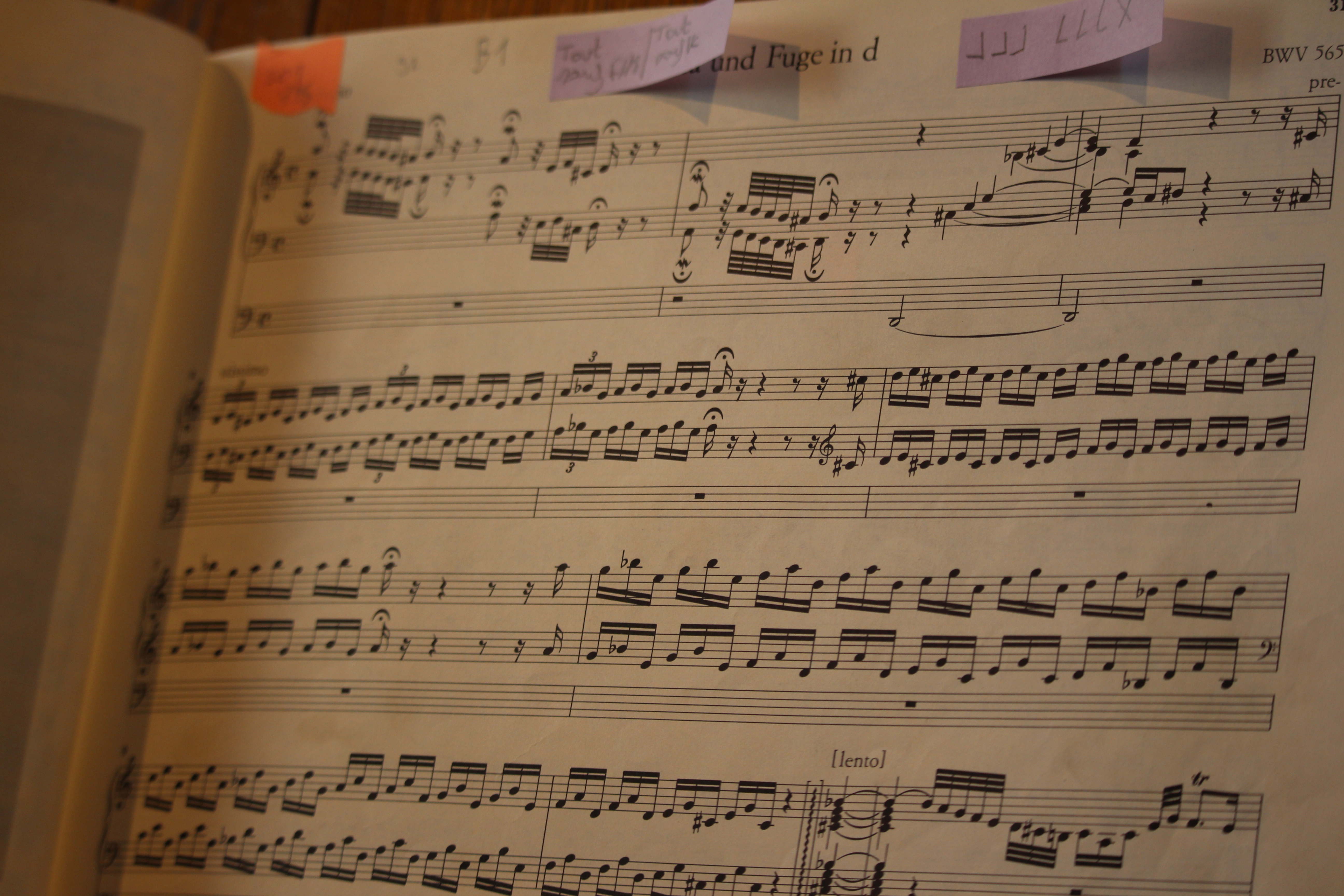

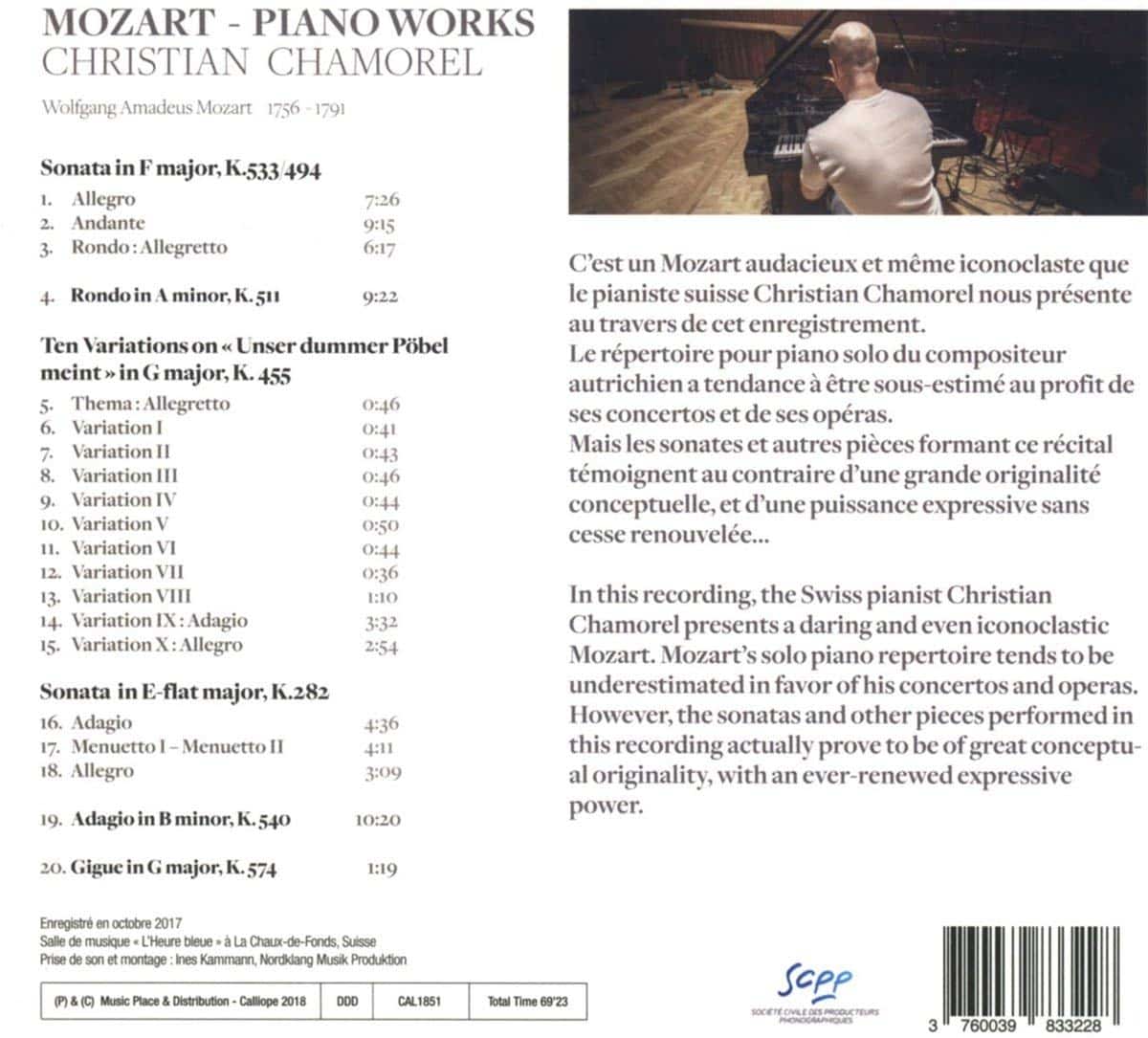

Christian Chamorel, Mozart: Piano Works, Calliope

Il est vrai que je ne suis pas souvent d’accord avec les réponses, mais j’aime bien être d’accord avec les questions que posent les artistes, les vrais – sous-entendu, par ex., pas les metteurs en scène engagés à Bastille. En l’espèce, je suis complètement d’accord avec la question de Christian Chamorel, ouï jadis en duo puis en solo : Mozart est-il gnangnan, industriel du bariolage, asphyxié sous la poudre de sa livrée, voire overrated, ce qui reste malgré tout plus chic que d’être surcoté ?

Pour y répondre, son disque, qui promet de montrer un Mozart « pionnier », ne joue pas la révolution d’emblée. En effet, la Sonate en Fa K 533/494 (23′) avance une proposition qui aère la polémique. La pièce est jouée avec des doigts toniques, agrémentés d’une pédale souvent sobre et enveloppée dans une palanquée de nuances superbement amenées et réalisées. L’allegro est une force qui va, ce qui évite de s’attarder sur les grosses ficelles du développement (modulations, répétitions, échos, longs arpèges…). Dès lors, on redoute le long andante, que l’instrumentiste ne cherche pas à prendre plus vite que de raison : andante n’est pas courante. Il faut donc, pour neuf minutes, faire crédit à l’artiste de son projet et écouter « pour de bon ». La sonorité, les multiples touchers, la capacité à rendre évidente la logique des phrases, le métier qui permet de faire goûter la polyphonie, l’énergie qui concilie puissance et mouvement lent, et surtout le sens de la respiration (silence, léger rubato, retard ne dépassant pas les bornes de l’élégance) suscitent l’intérêt pour l’interprétation plus que pour l’œuvre… en dépit de jolies dissonances qui titillent agréablement l’oreille (piste 2, vers 6′). Bref, le rondo arrive à point pour secouer la torpeur dans laquelle nous menacions de sombrer en dépit des qualités de l’exécution. Le thème liminaire sonnerait d’une banalité furieuse si Christian Chamorel ne sauvait le jour par les détachés opportuns, les contrastes et intensités qui vont bien… et dont rendent justice autant (1) le superbe Steinway préparé par Corinne Wieland que (2) l’acoustique de « L’Heure bleue » à La Chaux-de-Fonds et (3) la prise de son d’Ines Kammann. Certaines variations, plus harmonieuses ou délicates que d’autres, happent l’attention jusqu’à cette étrange fin grave d’un mouvement que l’interprète décrit comme une pièce rapportée, petite facilité pré-composée que Mozart agrégea aux deux premiers éléments pour offrir « un final plus léger ».

Le Rondo en la mineur K 511 (9′) impose d’emblée son chromatisme pré-chopinien, que Christian Chamorel veille à ne pas surjouer de façon anachronique. Deux couplets pivotent autour du thème imbibé de mélancolie. L’ornementation, rigoureuse, anime cette forme sans surprise, que les modulations, l’usage abondant du demi-ton, le toucher précis et le rythme pertinent du pianiste contribuent à rendre appréciable en dépit des redites qui ne semblent pas toujours indispensables à l’économie générale de la pièce… telle qu’un auditeur snob de 2018 eût pu, sottement, imaginer judicieux de la redessiner.

Les Dix variations sur « Unser dummer Pöbel meint » (13′) est la partition idéale pour Christian Chamorel. Dès le thème liminaire, non-mozartien, elle lui permet de valoriser son incroyable talent pour la schizophrénie, cette capacité à aller boire une bonne grosse chope avec des Munichois en fin de soirée et, la mesure d’après, siroter quelques bulles millésimées avec la marquise de Louis-Vuitton. Les variations, d’une virtuosité imparable – pas de celle qui fait du bruit sur tout le clavier, de celle qui, si tu décales seulement une double, tu pourris la prise et chacun se gausse – lui siéent itou à la perfection. D’abord parce que c’est pas parce qu’il joue du Mozart qu’il ne sait pas secouer ses saucisses. Ensuite parce que nous ne connaissons aucun pianiste capable de faire autant de musique avec des notes fonctionnelles – jusque dans les ornements malins ajoutés comme il convient à la reprise de la première section de la dixième variation. Enfin parce qu’il se sert de cet exercice très codifié pour prolonger son propos sur la verdeur, l’originalité et la grandeur de Mozart. Les pinailleurs pointeront ainsi ce do aigu, à la troisième mesure de la huitième variation (ben quoi ? faut montrer que, quand on m’offre un disque, je fais hyperbien semblant de l’écouter, quand même), qui semble tarder à venir et, pourtant, tombe dans le bon temps. Cette capacité à subdiviser une microseconde pour valoriser une note provisoirement sommitale placée sur un temps faible, c’est aussi ce genre d’indice qui trahit un grand interprète – lequel, roué, refait le même coup dans la seconde partie de la variation, comme pour bien montrer que c’est un choix interprétatif qui consiste à créer de l’inattendu dans du convenu parce que, peut-être, le convenu est moins dans le formalisme d’une pièce que dans une exécution routinière… ou la certitude préalable de l’auditeur.

Dès lors, la Sonate en Mi bémol K 282 (12′) sonne comme un choix curieux pour un artiste qui se propose de mettre en avant le génie de Mozart. Écrite à dix-huit ans, l’œuvre ressortit a priori du pensum. Sauf que Christian Chamorel, l’insolent, affirme que, loin d’être un sage parangon classique, elle serait un jalon du préromantisme, au moins grâce à son premier mouvement. Acceptons-en l’augure et, cependant, néanmoins, quoi que, ce nonobstant, pourtant, though, although, however, nevertheless et tutti quanti, admettons l’inadmissible : oui, l’on apprécie le soin mis dans l’interprétation, l’ajout plein de grâces d’ornement à la reprise de la première section (voir le changement de note sur la première croche de la septième mesure, tadaaam) et donc d’emblée dans la seconde ; or, malgré cet atout inestimable, il nous paraît audacieux de chercher, dans cette sonate, autre chose que de la musique mignonnette, voilà, c’est dit. Aussi, embarqué dans une telle verve sans faute d’orthographe, craint-on le pire ennui, au moins, pour la suite, puisque les deux derniers mouvements sont annoncés comme moins inventifs. En réalité, il est difficile de s’ennuyer avec un tel pianiste. En revanche, cette fois, il serait vain de chercher à le contredire : les menuets du deuxième mouvement sont charmants et longuets comme sont charmantes et longuettes les roulades d’une jeune première de Labiche balbutiant du Lalo (quand ladite jeune première est charmante, bien entendu, et que le comique de situation nous fait rire en enviant ces riches bourgeois). Les doigts s’agitent dans l’allegro pris, heureusement, quasi presto – encore une fois, le rendu est parfait, l’attention est attirée avec justesse sur la mélodie où qu’elle se trouve, la percussion des accords n’est jamais vulgaire, les respirations aèrent avec finesse la pâte sonore : on admire donc l’exécution, mais la sonate nous paraît ensuquée dans une esthétique qui peine à nous émouvoir bien qu’elle mette en valeur les incroyables vertus d’interprète de l’olibrius derrière le clavier – son final piano achève de mériter des brava en dépit de son vain défi de nous convaincre du génie mozartien.

Cela dit, attention, la démonstration n’est pas terminée ! Il reste un gros Adagio en si mineur K 540 (10′) pour nous bluffer. Le caractère un brin décousu de la pièce, offrant différents caractères, désamorce une partie des chansonnettes sur le « systématisme » de Mozart – d’où la déception quand les reprises rentabilisent ce qui nous plaisait et « systématise » ce qui pouvait être plus ravaudé voire, in a way, rhapsodique que cousu de corde blanche. D’autant que la seconde partie reproduit largement les systèmes de mains croisées et d’accompagnement proposés lors des cinq premières minutes. Hormis le final majeur, on peinerait à prétendre être bouleversé ou surpris par cette composition un peu empesée à notre goût de snob qui n’arrive guère à décentrer ses penchants les plus avouables, sans doute les pires. Heureusement, domine la formidable capacité de Christian Chamorel à capter l’oreille par un son, un accent, une nuance, une respiration, une dilatation du soupir ou de la tenue (piste 19, 7’55) de sorte que l’on applaudit, stupéfait et hypocrite dans la mesure où un autre interprète nous aurait permis de piquer un somme ce qui n’est presque jamais désagréable. Tantôt cristallin, tantôt tank, toujours très personnel, le piano semble se soumettre aux moindres désirs musicologiques et musicaux, l’un n’allant pas toujours avec l’autre chez tant d’experts, de l’interprète.

Cela méritait bien un bis, en l’espèce la Gigue en Sol K 574, exécutée avec brio, et qui a le mérite singulier de marquer le côté « récital » du disque : pas une simple liste de tubes de Mozart, mais un vrai projet réfléchi et joué avec un talent époustouflant par le mec qui l’a pensé. Tu vois, Momo, si tu as au moins réussi à stabyloter pour quelques clampins de ma trempe à quel point Christian Chamorel est un grand pianiste, tes bluettes et tes trucs pour marquis (2’12) n’étaient point inutiles ! Quant aux curieux soucieux d’acquérir un disque aussi superbement joué que talentueusement enregistré, ils auront grande joie à profiter de cette jolie musique si supérieurement exécutée… ainsi que des notes de livret de l’interprète en personne, que nous avons évité de citer en long ici afin que chaque acheteur puisse profiter de la parole du vrai connaisseur comme en avant-première.

Cyprien Katsaris et Christoph Prégardien, « Auf Flügeln des Gesanges », Challenge Classics

Encore une critique qui, après celle du dernier spectacle de Jann Halexander, ne prétend seulement pas à l’objectivité. En effet, (d)énonçons-le d’emblée : ici, le propos sera biaisé. Pourtant, l’histoire avait commencé en quatre temps, avec le sérieux binaire requis.

1.

Les quatre temps de l’analepse quasi proleptique, et hop

- Nous avons critiqué les précédents volumes de l’inarrêtable Cyprien Katsaris, parus sur son label Piano 21, tant pour son hommage à Theodorakis que pour son disque de transcriptions de Karol A. Penon.

- Sentant notre bonne volonté mais estimant que la référence à son engagement scientologique était injustement marquée du sceau de l’ironie, l’artiste s’est ému de notre mécompréhension.

- Le pianiste a accepté notre proposition de dialogue et nous a accordé un long entretien, diffusé en trois épisodes, sur la scientologie, sur le rapport qu’entretiennent ou n’entretiennent pas scientologie et art, et sur la cohabitation, fructueuse ou néfaste, qui unit scientologie et travail d’artiste.

- La discussion ayant permis d’expliciter tant ce qui sous-tendait la critique que le lien entre démarche spirituelle et vie de musicien, Cyprien Katsaris a accepté notre audacieuse proposition de donner, le terme n’est pas trop fort, un concert orgue et piano en l’église Saint-André de l’Europe, en compagnie de la remarquable pianisto-clavecinorganiste Esther Assuied. Ce concert aura lieu le 1er décembre.

Bref, inutile de prétendre ici griffonner librement sur le présent disque, tout juste paru chez Challenge Classics, aussi distributeur de Piano 21. Or, c’est fâcheux, et pas que pour des ronronnements sur la morale de la critique.

2.

Les quatre libertés du disque

Oui, cette absence de liberté critique est regrettable car la liberté est au cœur du nouveau disque paraphé par Cyprien Katsaris, « Auf Flügeln des Gesanges » (« Sur les ailes de la chanson », lied de Felix Mendelssohn-Bartholdy sur un poème de Heinrich Heine).

- Comme toute exécution musicale, ce disque illustre la liberté d’interpréter. Comme toute liberté, ladite liberté est relative, ici au respect de la partition… et à la capacité technique de celui qui s’y colle – ce qui ne pose guère de souci à celui que même ses critiques les plus venimeux assimilent à un monstre devant qui cède tout clavier non-suicidaire. On l’entend dans la transcription de Franz Liszt de « Die Forelle » (Schubart / Schubert), en dépit d’un micro placé sans doute trop près du clavier d’où, peut-être, des bruits parasites (mécanique défaillante ou ongles bruyants ? ce sera le cas pour toutes les pièces pour piano seul) : après un énoncé du thème très sérieux, Cyprien Katsaris ose le déséquilibre joyeux, en écho à la truite qui frétille – encore – dans son étang (0’50). Voilà pour la liberté rythmique. Quant à la liberté sonore, la haute dose de notes à débiter par seconde n’y peut mais : le pianiste s’amuse en créant deux sortes de crescendo, l’une auréolée de la pédale (1′), l’autre par la dilatation de la mesure (1’03), façon de créer un point d’attention – irisation dans le déferlement d’arpèges qui vont bientôt être agrémentés d’ornementations associant l’accompagnement, le thème aux notes répétées et le contrechant… le tout précédant la diminution, les octaves dans les aigus, l’accelerando pour accompagner la dégringolade dans les graves, le rubato désespéré, prétexte à une dernière guirlande digitale. Bref, les notes, toutes les notes, rien que les notes, les notes avec l’aisance de celui qui ne se rend peut-être même plus compte des notes mais qui rend compte, mazette, de la musique : liberté.

- Deuxième axe du disque, la liberté de construire un programme original, fort caractéristique de Cyprien Katsaris, depuis longtemps libéré des programmes imposés qu’assènent, souvent avec talent quoique, peut-être, avec plus de fatalité que d’enthousiasme, certains de ses collègues plus dans le game. Par ses choix radicaux, le pianiste souligne que, au moins lorsque l’on revendique à la fois une indépendance d’esprit, une belle notoriété et une juste fermeté de caractère, il n’y a pas de fatalité à proposer toujours les mêmes pièces. On peut oser, quitte à faire feu de toute comparaison. Ainsi le musicien revendique-t-il d’avoir tenté, avec ce disque, d’associer les liederophiles aux pianomaniaques, « même si la tâche paraissait encore plus difficile que de parvenir à organiser l’inattendue rencontre historique entre Kim Jung Un et Donald Trump ». Associer un vague projet (enregistrer avec Christophe Prégardien, partenaire de scène depuis 2015) avec une réflexion musicologique qui n’a pas peur de s’encanailler avec l’humour : liberté.

- Troisième axe du disque, la liberté de combiner des lieder et leur transcription pour piano. Ainsi le ruisselet du « Liebesbotschaft » de Ludwig Rellstab et Franz Schubert, où se fond le rougeoiement solaire qui murmure en frissonnant des rêves d’amour à la bien-aimée, est-il associé à sa transcription par Leopold Godowsky, préférée à la version lisztienne afin de varier les propositions. Si elle peut paraître plus compacte que créative, cette version exige de son interprète, davantage que de la virtuosité, une indépendance de doigts et une science du son permettant d’extraire la mélodie, pas toujours juchée sur les notes aiguës et, en revanche, toujours accompagnée du clapotis du ruisseau. Pianistes au poignet rigide s’abstenir ! Pour les autres, ceux qui sont capables d’enrichir la voix humaine d’un écho instrumental, de colorer différemment une œuvre encore fraîche dans l’oreille de l’auditeur, de transmuter un piano-support en piano soliste : liberté.

- Quatrième axe du disque, la liberté de réinterpréter les œuvres scintille, par-delà même le fait que les mélodies sont jouées deux fois, dès le mot même de « transcription ». En effet, la transcription, contrairement à ce que laisse supputer le terme, n’est jamais, quand elle est bien faite, traduction littérale pour un autre instrumentarium d’un texte musical premier. Cependant, où s’arrête la liberté pseudo fonctionnelle du transcripteur, et où commence la liberté de son homologue moins fidèle donc plus créatif qu’est le « paraphraseur » ? Il faut un pianiste aussi féru de ces circulations que Cyprien Katsaris pour chercher la glaise à pétrir, analyser les possibles à sculpter et trancher en galeriste. Son fil rouge a consisté à ne proposer que des transcriptions, c’est-à-dire, en gros, des pièces qui reproduisent la trame, à une exception près : la « Paraphrase sur Vergebliches Ständchen [Vaine sérénade] » d’Eduard Schütt, d’après Anton von Zuccalmaglio et Johannes Brahms mais près de trois fois plus longue. Après que Christoph Prégardien a campé une jeune fille sage, tellement sage qu’elle se refuse la moindre ironie en renvoyant son prétendant au fond de la nuit supposément glacée (« Gute Nacht, mein Knab’! »), un prélude ouvre la voie au thème qu’une modulation enrichit en l’irriguant de l’émotion battante du prétendant, qui semble hésiter entre colère, désir et diplomatie. Dans les aigus, le suspense tentateur mute quand les médiums tentent d’inventer une stratégie pour enfin parvenir au lit de la fille. Un espoir renaît dans les suraigus ; las, le sérieux du médium, renforcé par l’obéissance aux consignes de la mère, énoncés dans les graves, freine l’optimisme du prétendant. Simultanément, sans s’écouter, les graves grognent, les aigus insistent, force restant à la morale, une dernière cavalcade célébrant cette triste victoire… en attendant une prochaine sérénade ? Bref, respect d’un principe d’unité dans le choix des transcriptions, mais aussi respect du texte qu’énonce avec précision le ténor et que commente, une fois, avec verve, le piano – en d’autres termes, réinterprétation : liberté.

3.

Les quatre portraits de transcripteurs

Puisque toutes les transcriptions ont un même projet (reproduire la mélodie en l’insérant dans l’accompagnement, sans en tirer toute une paraphrase), il nous faut trouver un autre axe pour évoquer différentes pièces ici réunies. Nous qui ne sommes pas portés sur la biographie des artistes, nous allons néanmoins nous résoudre à proposer quatre portraits de zozos ayant choisi de se coller à cet exercice.

- Contrairement au syntagme connu, on est souvent mieux servi que par soi-même ; sinon, personne n’irait au restaurant. Cependant, il faut reconnaître que se servir soi-même peut être pratique ; sinon, personne ne quitterait les restaurants. Donc, le premier type de transcripteurs est le compositeur du lied himself. Franz Liszt et Theodor Kicrhner ressortissent ici de cette catégorie. Porté par la « sainte ville de Cologne », un amoureux poétisé par Heinrich Heine voit dans Notre Dame le portrait évident de sa choupinette (« Die Gleichen der Liebsten genau »). Christoph Prégardien veille à prolonger la note quand, d’une évocation prétendûment objective, le narrateur passe à une subjectivité assumée, transformant le réel par un regard déréalisant. S’ensuit une cascade rendant hommage aux flots plus tempétueux que majestueux du Rhin. Ce déferlement met en valeur autant la dextérité du pianiste que sa capacité à faire sonner le lead, ha-ha, et à créer une atmosphère par l’articulation, la pédale et les respirations. Theodor Kirchner propose de chanter avec Heinrich Heine le printemps, le rossignol et l’amour (featuring la classique parophonie entre « Lied » et « Liebe »). Pour sa transcription, el señor Kirchner propose une série d’échos octaviés qui égrènent la mélodie, comme si nature et musique se répondaient jusqu’à se fondre en une charmante mini-péroraison.

- Le deuxième type de transcripteurs est un membre de la famille du compositeur originel. L’illustre le « Frühlingsnacht » de Robert Schumann, extrait des Liederkreis, op. 39, dont l’incipit n’a pas manqué d’inspirer Marguerite Monnot ou Édith Piaf, selon les ragots, pour « L’Hymne à l’amour ». L’interprétation engagée de Christoph Prégardien rend avec pertinence l’hermétique ambiguïté du poème de Joseph von Eichendorff, puisque cette « Nuit de printemps » met en scène un exalté partagé entre l’éructation d’exultation et la jubilation du désespoir larmoyant (« Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen »). Clara le traduit dans un subtil déferlement d’accords où la mélodie dans le médium et le grave finit par se perdre dans la puissance de l’émotion – celle qui empêche l’auditeur de déterminer la part de réalité qui palpite dans le prometteur « Sei ist deine » (« Elle est à toi », et pas cette chanson, Auvergnat).

- Le troisième type de transcripteurs élargit le champ des possibles en offrant à quelqu’un qui n’est ni le compositeur, ni un membre de sa famille, la possibilité de dévouer au piano solo le duo originel. Ainsi des « Traüme » de Richard Wagner d’après un poème de la fameuse Mathilde Wesendonck – des rêves résumables, pour ainsi dire à des fleurs qui poussent pour, in fine, s’enfoncer dans nos tombes. L’accompagnement, essentiellement constitué d’accords et de doublage à l’unisson, tranche avec l’investissement du texte par Christoph Prégardien, quasi mélo par contraste, moins mélodieuse d’une Nina Stemme mais plus soucieuse du sens que celle de la vedette wagnérienne, plus éthérée qu’émue – et pourquoi pas ? Élève de Bruckner et Liszt, August Stradal en propose une transcription où le rêve est d’emblée engoncé entre la basse et les accords prévus par le compositeur initial. Le songe tente bien de s’extraire de cette gangue trop humaine, mais la louable espérance s’évanouit dans l’incandescence de l’éphémère. Au point que, même dans la dernière suspension, les rêves « dann sinken in die Gruft »… sans cesser d’espérer un jour nouveau. Belle piste que cette quatorzième plage de l’album !

- Transcripteur et accompagnateur, Cyprien Katsaris ne pouvait enregistrer ce disque sans rendre hommage à un quatrième type de transcripteurs : l’accompagnateur. En l’espèce, Gerald Moore propose une pianicisation (?) de la berceuse (« Wiegenlied ») de Johannes Brahms, qui souhaite « bonsoir et bonne nuit » à l’auditeur. Ici, la voix de Christoph Prégardien fait merveille. Si la transformation appuyée de « Guten A-abend » en diérèse est sans doute question de goût, le souci de rendre les mots jusqu’au bout des dernières consonnes (« du wieder gewe-cke-te ») ne souffre pas contestation. Gerald Moore se met au service de ce tube avec la modestie ironique de celui qui intitulait ses mémoires Am I too loud?. On sent l’excellent pianiste soucieux de ne pas « être trop fort », c’est-à-dire (1) de ne pas couvrir la mélodie, (2) de ne pas imposer sa personnalité sur une musique écrite par autrui, et (3) d’apporter le contraire du loud, le lied donc, qui n’est pas le lead (même moi, j’ai pfffé, alors bon) mais la capacité de rendre un discours intelligible, plaisant et attractif. Des octaves favorisant la lisibilité et la profondeur d’harmoniques du propos ouvrent la transcription. Des arpèges aigus la prolongent, alors que le thème se répartit entre le médium et la partie supérieure. Pour l’occasion, Cyprien Katsaris dégaine largement sa pédale de sustain, unissant dans un même son accompagnement et mélodie en réussissant à ne pas rendre fonctionnel l’un ni indistinct l’autre. Le dialogue qui s’ensuit entre graves et aigus ajoute à la magie d’une transcription qui a la modestie de ne se point terminer sur des volutes ou des suraigus alla Disney. Nice one, Gerald!

4.

Les quatre grands moments de l’enregistrement

- Les grandes réussites de ce disque sont liées à des associations. Autant le vivre ensemble est une puanteur dégoûtante servant tout juste aux apparatchiks dégoûtants à partir entre Strasbourg et Bruxelles, autant ces mix’n’match-là ont du prix à nos ouïes. Le premier mélange délicat est celui qui associe tubes et raretés. Alors que la problématique commerciale est assumée par le fomenteur du projet (Cyprien Katsaris se demandant si ceux qui aiment le piano achèteront son disque de lieder, et si ceux qui aiment les lieder achèteront un disque où c’est que y a quand même du piano solo), la composition de ce récital témoigne d’un vrai respect de l’auditeur, puisqu’il se clôt sur l’hymne des boîtes à musique et s’ouvre sur la plus célèbre des truites, pièce idéale pour rendre l’esprit joyeux puis rageur devant la connerie de la pêche – peu de lieder soulignent la détestable, ignominieuse, répugnante lâcheté de la chasse, aujourd’hui protégée en France par l’État immonde du certes pas plus respectable Pharaon Premier de la Pensée Complexe, Sa Cochonnerie Emmanuel Macron. Nous revendiquant pour partie des ploucs, ces nouilles que le gratin méprise éhontément, nous sommes heureux d’entendre des hits qui nous ring a bell (et en plus, on n’a pas honte d’écrire en anglais quand ça nous chante, c’est dire si l’on est plouc) ; nous revendiquant aussi pour partie des curieux, nous sommes joyeux d’entendre l’histoire de la tombe d’Anakreon selon Johann Wolfgang von Goethe et Hugo Wolf puisque, à défaut de passer sa mort en vacances du côté de Sète, le poète iconique a trouvé refuge sur une colline où pousse le rosier et « wo sich das Grillchen ergötzt » (où le grillon se plaît). Aux mots chantés avec soin par Christoph Prégardien répond la transcription sans forfanterie de Bruno Heinze-Reinhold, transcripteur de dix mélodies de Hugo W. Sans arborer notre ignorance en fierté, nous n’avions jamais ouï cette condensation du propos, et l’écouter ne nous a pas fait perdre trois minutes.

- Le deuxième mélange délicat qui fait le charme du présent disque est la capacité du pianiste à assumer des morceaux solistes tout en se mettant au service du chanteur lors des duos. Certaines mauvaises langues diront que l’un (le solo) permet d’accepter l’autre (le service), tant les concertistes sont réputés dotés d’un ego abrutissant. Pourtant, rien d’abrutissant, dans la maîtrise du Bechstein de concert enregistré dans la si réputée acoustique du temple Saint-Marcel, pile au moment des entretiens que nous menions avec l’artiste. Pour vous en convaincre, écoutez la mélodie de Clara Schumann où la forêt, forcément la forêt, murmure en secret avant que le porte-voix de Hermann Rollett ne promette de révéler tantôt ces secrets – donc que la forêt murmure des secrets en secret, faut suivre – dans ses chants (« in Liedern offenbaren »). Après avoir serti la voix parfaitement investie et convaincante de Christoph Prégardien, le pianiste propose une transcription de Franz Liszt qui reprend la même clarté du propos, renforçant juste par quelques accents la lisibilité de la mélodie. Il n’y a pas, d’un côté, l’accompagnateur châtré par sa mission et, de l’autre, le soliste exubérant, libérant manière de miction triomphale : l’un contre l’autre musiquent. (Absolument. Ça ne veut rien dire ou presque, mais c’est une dédicace à qui rigolait quand je proposais une improvisation entre gris clairs et gris foncés, na.)

- Le troisième mélange délicat articule la folie de la virtuosité extravertie à la qualité du jeu technique mais sans néon. En clair, de même que le chant de Christoph Prégardien tâche de s’adapter à son interprétation du sens des lieder, de même le jeu de Cyprien Katsaris s’amuse à se glisser dans la spécificité de ce qui lui est demander. En témoigne, par exemple, le duo autour de la « Freundliche [agréable] Vision » d’Otto Julius Bierbaum et de Richard Strauss, redoutable pour le ténor – et remarquablement maîtrisé – alors que le piano semble s’en tenir à un accompagnement régulier. Or, écoutez, par-delà la régularité apparente, en réalité à l’écoute de la respiration de la phrase et du chanteur, la mutation du son que suscite le truchement des nuances (piste 17, 1’13 – 1’15) : rien de mirobolant en apparence, et pourtant, quelle musicalité sur ce simple decrescendo permettant de signifier l’apparition – en rêve, re-forcément en rêve – non point d’une maison bleue mais d’une blanche maison « enfouie dans les verts buissons » (« Tief ein weiβes Haus in grünen Büschen ») ! La transcription qui suit est signée Walter Gieseking et rend précisément compte de la limite de la virtuosité. Inutile de trahir une pièce intime pour lui rajouter les fioritures lisztiennes qui vont bien et font grand effet. Ici, la difficulté est intérieure, quasi invisible, même si le pianiste doit se fader la mélodie en sus de l’accompagnement déjà cossu. Cette libération des exigences du show-off est un grand mérite du disque qui, bien sûr, comprend des pièces rappelant qu’un musicien classique est, un peu comme une gymnaste, l’érotisme en moins quand c’est un vrai musicien, un être bizarre capable de faire des trucs inappropriés avec son corps et son esprit ; mais, cette exigence de funambule évacuée, ladite libération du show-off rappelle que la technique gagne à être l’occasion de faire de la musique, pas juste l’opportunité de fasciner les foules par des tours de bonneteau sexy mais peu nourrissants pour l’âme – il me souvient d’avoir assisté, quand j’étais jeune, tout en haut du fond du Théâtre des Champs-Élysées, à la détresse d’Arcadi Volodos, contraint de dégainer ses bis de bête de foire devant une foule avide dont je faisais, mais carrément sa mère, partie. Ici, y a du spectacle, mais y a aussi de l’intérieur ; et ce frôlement-frottement, nullement contradictoire, est fort séduisant.

- Le quatrième mélange délicat propose une « approche décloisonnée » des genres. En clair, parfois, c’est triste, parfois, symboliste, parfois, gai, parfois, nostalogique, etc. Le souci de composition du récital convainc. Ainsi, à « Agnes » d’Eduard Mörike et Johannes Brahms, qui sonne joliment mais curieusement dans la bouche d’un homme (en gros, c’est l’histoire d’une nénette qui explique qu’elle pleure parce que son mec-pour-la-vie ne lui a été fidèle que le temps des roses), succède la « Vaine sérénade » où une fille se méfie à temps des balabalas de son soupirant. De même, alors que la « Nuit de printemps » de Joseph von Eichendorff geint parce que la lueur de la Lune rouvre les blessures de son petit boum-boum, « Auf Flügeln des Gesanges » [Sur l’aile de mes chants, titre de l’album] de Heinrich Heine rêve, par la magie du chant, de transporter la bien-aimée dans un monde où on nage au milieu des gazelles, des violettes et des rêves délicieux – je synthétise un tout p’tit peu. Il est certain que confronter des atmosphères de désespérance topique et d’onirisme béat ne séduirait qu’un temps. Ce qui achève de convaincre, c’est l’association entre (1) une virtuosité bien maîtrisée, (2) un sens de la musicalité et du texte très travaillé, et (3) la cohabitation entre (a) proximité stylistique des lieder, (b) variété malgré tout des harmonisations et langages musicaux, et (c) concaténation d’émotions contradictoires. Force reste à la qualité de conception et à la virtuosité, toujours musicale, du disque.

En conclusion

Au regard de toutes ces qualités, un regret primordial, évident, rageur : pas de traduction des textes. Déjà, bon, pas de traduction de la présentation en français alors qu’une partie du fan-club de Cyprien Katsaris est plutôt francophone qu’anglophone, argh ; mais pas de traduction, même en anglais, des textes des mélodies, franchement, c’est bien pourri, et nous changeons sciemment d’idiolecte pour le stipuler. Encore une chance que certains sites proposent des traductions d’amateurs pour guider les curieux ! Cette erreur d’édition – même pas un problème financier : y avait une source d’économie évidente, en l’espèce l’inutile pochette en carton autour du disque, cette idée fort sotte sauf, suppute-t-on, pour ceux qui n’essayent pas d’ouvrir le disque – complique de façon significative la capacité des non-germanophones d’apprécier en vérité la qualité de l’interprétation de Christoph Prégardien, donc la beauté des mélodies. Certes, par-delà les mots, il nous restera la musique, seulement celle qu’on fait à un ou deux ; mais il est dommage de ne pas offrir à ceux qui auront la riche idée d’acquérir ce disque le plein de possibles pour en apprécier d’autres beautés. L’avis général est donc une moyenne fustigeant une sotte économie du label et saluant avec brava, côté artistes, un travail (1) pensé avec foi, (2) porté avec passion et (3) exécuté avec talent.

Jann Halexander, « Ceci n’est pas l’Afrique », Atelier du Verbe, 12 octobre 2018

Ceci est aussi Jann Halexander.

Pourtant, Jann Halexander, on l’a vu chanter ses compos, covériser Pauline Julien, multiplier les albums et leurs remix, se confier face caméra à propos de sa façon de vivre son art et métier de fredonneur polymorphe… Le voici aujourd’hui dans une veine plus transverse avec ce projet, sis à l’Atelier du verbe, qui fait résonner son p’tit cœur de mulâtre, intitulé Ceci n’est pas l’Afrique. Au programme, une alternance, d’une part, de textes issus des mémoires africaines (ou, plutôt, pas-africaines) de sa mère, à laquelle le fiston fait une superpub tant on ne peut qu’apprécier l’art de croquer les situations avec un mélange d’honnêteté et de sensibilité parfaitement articulées, parues chez ces forbans de L’Harmattan, et, d’autre part, de chansons de Jann-lui-même-en-personne évoquant, par exemple, les éléphants, Port-Gentil, le métissage, les migrants et le docteur Schweitzer.

Bon, soyons stipulatoire. Comme Jann produira mon prochain concert dans cette salle, le 18 janvier à 20 h, on se doute que la critique a peu de chance d’être furibonde. Néanmoins, elle tâchera d’être honnête. En l’espèce, elle évaluera le concept chanson-et-texte, qui pourrait paraître, au choix, hyper éculé – je l’utilise aussi pour le prochain spectacle in situ – ou expérimental – c’est pas de la chanson, c’est pas du théâtre, c’est quoi donc ? Mais elle postulera que la bonne idée est triple :

- une sélection de textes percutants ou descriptifs mais pas que « facilement drôles » ;

- une lecture assurée par des récitants très divers, tant de niveau que d’investissement dans la préparation de leur lecture – par exemple, on apprécie l’engagement sans grâce superflue du plus grand d’entre eux, très applaudi (ça va, j’ai pas le prénom du gaillard sous la main et je veux éviter d’écrire plus de sornettes que je n’en ai déjà dépgoupillées, ça m’arrive) et la présence de Tita Nzebi, comme presque d’habitude rayonnante et intérieure ; et

- un écho non systématiquement direct entre le thème du texte et le sujet de la chanson.

Notre fascisme indécrottable nous fait regretter l’absence de par-cœur ou, à défaut pour les lecteurs, de système leur permettant d’être à l’aise avec leur papier (plutôt que de se débattre avec des pliures récalcitrantes) et leur chemise (sans la set-list collée en quatrième). Paradoxalement, cela se ressent d’autant plus qu’un effort de mise en scène a été assuré, notamment pour l’ouverture et la sortie. Pourquoi pas un p’tit truc pour que chaque lecteur soit plus confortable ?

Peut-être pour souligner l’importance de la diversité, de la rencontre, de la spontanéité derrière l’organisation rigoureuse qui permet à Jann de blinder la petite salle jusqu’à la gueule. Et, de fait, grâce à la personnalité de la vedette du jour, le projet capte l’attention, jusque dans les séquences qui, esthétiquement, nous intéressent moins mais, artistiquement, sont tout à fait stimulantes. Ainsi de la tribune offerte à Nanda, qui suscite, nous sommes têtus, les mêmes compliments et les mêmes réserves que tantôt, mais qui ouvre dans le spectacle, avec pertinence, une fenêtre différente – et puis, j’aime bien la tradition selon laquelle les petites mains ont le droit aussi, dans la limite des conventions de Genève, bien sûr, de partager leur propre vibe.

Dès lors, on repart de la soirée avec le smile. Est-ce un critère de qualité ? Carrément. Surtout quand, comme le fffffatigué que je suis vient parce qu’il s’est engagé à venir et que, en regagnant ses pénates, il juge qu’il a eu bien raison de faire, pour un temps, la nique à sa fffffatigue pendant 1 h 30 parce que, en somme, c’était bien. Deuxième atout, le charme de la soirée est d’articuler métier, savoir-faire, spontanéité, intériorités et talents que l’amateurisme de certains lecteurs colore d’une bonne humeur plutôt plaisante car contenue à sa juste place. Troisième atout, il est joyeux à la fois que Jann Halexander puisse aboutir une nouvelle proposition artistique originale, et qu’il la valide devant une salle comble, mêlant Gabonais et blancoss. Un regret ? Toujours, mais celui-ci est conséquent ! Par exemple, en se mêlant aux spectateurs qui saluent les artistes à la sortie, l’on aperçoit un assortiment de gâteaux apéro alors que l’on n’est pas invité à l’after. Genre, trop dég’.

(Bon, ça va, Jann, tu produis toujours mon spectacle, en janvier ?)

C’était bien un truc de ouf (3/3)

… et puis la nuit blanche devint vraiment nocturne. Dans une église (presque) totalement noire, les spectateurs de la Nuit blanche à Saint-André, venus spécialement ou restés depuis le concert tutti frutti donné en ouverture de bal, furent dotés d’une bougie et invités à s’enfoncer dans les ténèbres pour un concert « orgue et lumières ».

Au programme, des « improvisations noires pour une nuit blanche », orchestrées aux faisceaux par le jeune réalisateur Guillaume Vatan, gourmand d’une expérience pionnière dans une carrière pourtant semée de petits ou gros cailloux aux formes variées. Le projet ? Offrir une déclinaison synesthétique, ouïe et vue, où la lumière réponde aux sons et réciproquement, jusqu’à ce que les deux paraissent, par moments, consubstantiels, ce qui n’est pas rien. D’où des effets de zoom, d’ombres-et-éblouissements saisissants.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Fenêtres sur la nuit. Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

- Cierge d’autel. Photo : Rozenn Douerin.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

En écho à l’orgue, l’éclairagiste, avec des moyens a priori dérisoires, crée un ballet monochrome dont le fredonnement, le silence et les aboiements s’émancipent d’une plate illustration. L’artiste investit l’espace ecclésial, redessine l’architecture et réinterprète le sacré minéral sur lequel ricochent les insomnies protéiformes susurrées, pointillées (je tente) ou rugies par le king of the instruments.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

- La réalité (détails). Photo : Rozenn Douerin.

En définitive plus narrative que fragmentaire, plus immersive que désorientante, plus disruptive que radicale, l’expérience proposée aux spectateurs déclinait, après un concert orgue – haute-contre – cor anglais – hautbois – saxophone – clarinette puis un grrrand récital d’orgue, un nouveau possible du « concert d’orgue », à la fois respectueux de l’endroit sacré où se posait la proposition culturelle, riche de défrichages artistiques et explorateur de pistes précieuses pour marier émotions et quêtes de beautés.

Prochain concert Komm, Bach! : le samedi 17 novembre à 20 h (orgue, cor et soprano). Car, oui, après la nuit blanche, les jours se lèvent encore. Tant que nous aussi, même si c’est parfois âpre ou acre, joie.

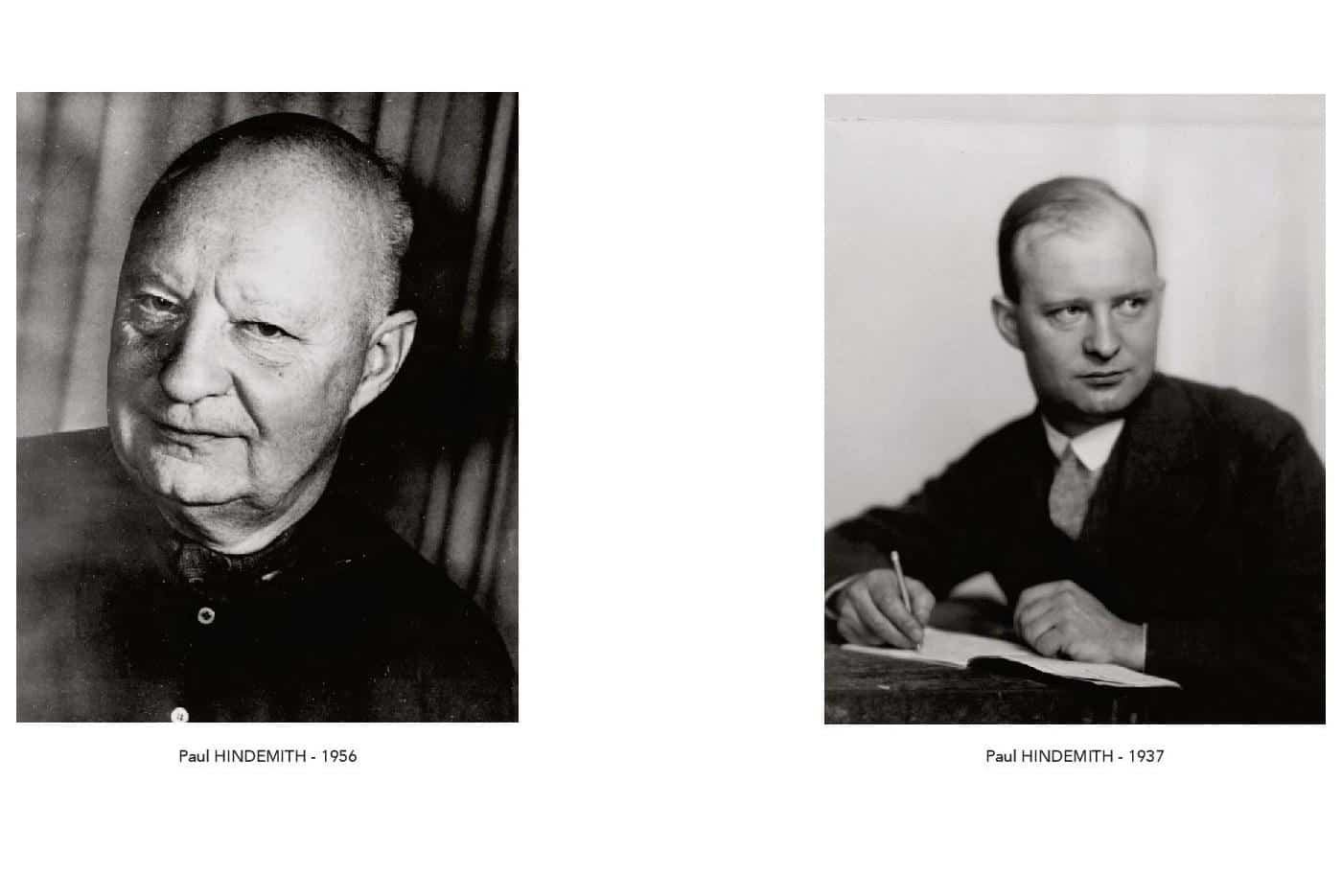

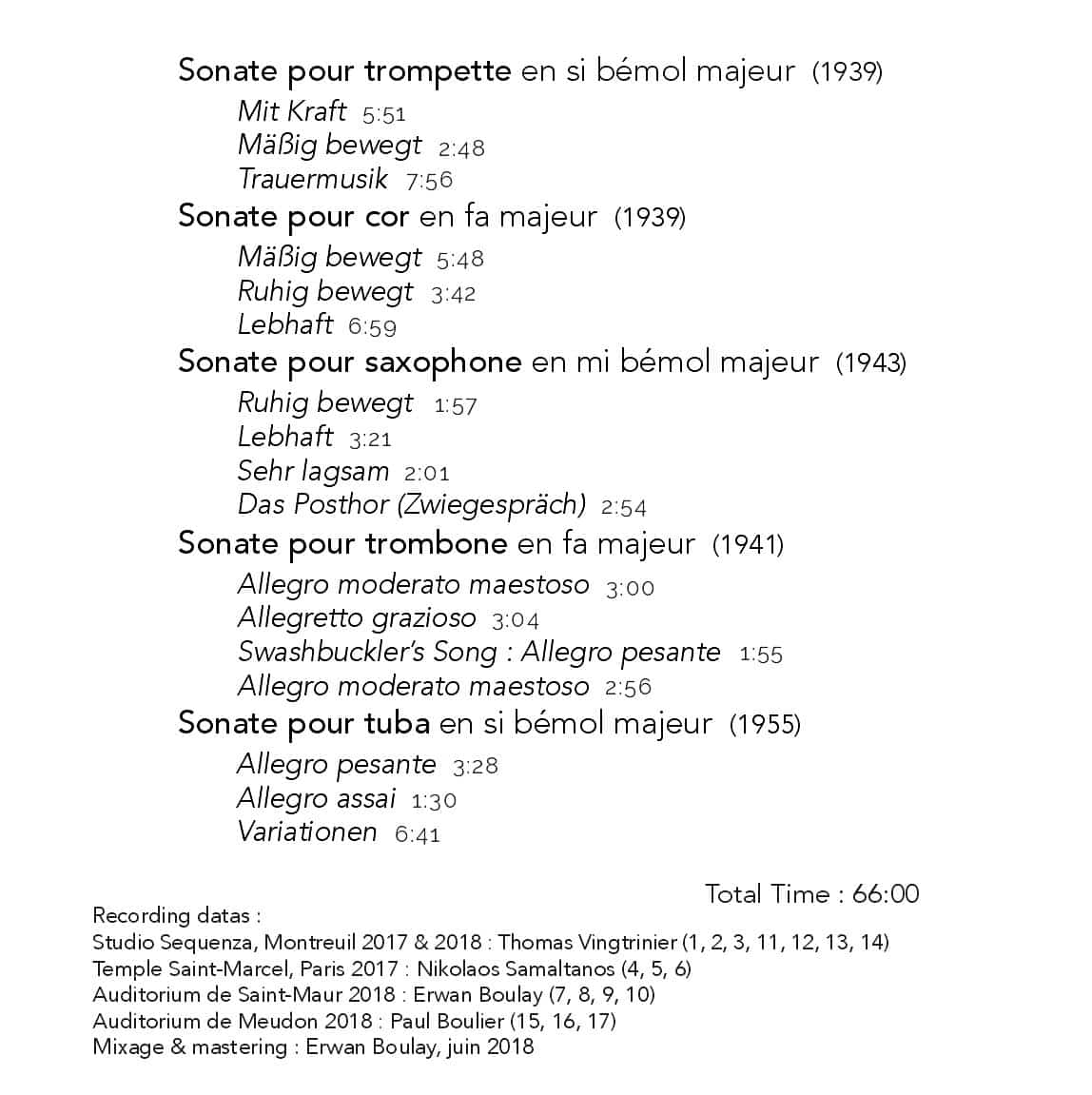

Paul Hindemith, Les cinq sonates pour cuivres, IndéSens

Quel joli pari ! Le label IndéSens, dont nous chantâmes tantôt les louanges à travers ses représentants, malgré un nom qui évoque les pires jeux de mots d’enseigne de CoiffHeurs, ose la publication d’un disque réunissant les cinq sonates pour cuivres de Paul Hindemith, parmi les dix sonates pour piano-et-plus que composa le zozo. Au casting, parmi les plus grands solistes, surtout français, de leur catégorie. Gâchons le suspense : le résultat est à la hauteur du générique. Voici, en notre sens, pourquoi.

1.

Sonate pour trompette en Bb (1939)

Le disque commence « avec puissance ». Tant mieux : partir fort permet moult retournements rapides et inquiétants. Soixante secondes après un incipit qui ne minaude point, le changement d’atmosphère saisit l’oreille. Le grondement du piano, via des accords répétés et des ondulations, fait écho aux lignes brisées de la trompette d’Éric Aubier. Un système d’échos alimente le discours, avalé par les graves du piano. Un nouveau crescendo par paliers offre à la trompette l’occasion de reprendre sa position surplombante, fragilisée néanmoins par les guirlandes de notes de son partenaire qui provoquent l’instabilité du rythme final. Le deuxième mouvement attrape l’auditeur car il peine à se développer. De nombreux unissons illustrent cette difficulté de la musique à prendre son essor. Néanmoins, peu à peu, un motif rythme des embryons de variations ; sauf que le ressassement de cette formule finit par étouffer toute velléité lyrique ou discursive.

La fausse gaieté de la musique avoue sa vraie nature en débouchant sur une longue « musique funèbre ». C’est l’occasion d’apprécier à découvert l’incroyable toucher de Laurent Wagschal. La capacité du pianiste à faire sonner son instrument à la fois comme orchestre miniature et comme multiple soliste est sollicitée pour ouvrir le bal mortuaire. La trompette, aux sons tenus ou détachés, apparaît, disparaît derrière les commentaires du piano, se réimpose sans parvenir à prendre l’initiative des échanges. Dieu, par exemple, soit loué, le lamento connaît des ruptures : au mitan de ce mouvement, le piano plante des unissons doublés, d’intensité variable, qui rythment une section ponctuée de brisures et d’interventions puissantes de la trompette. Le silence semble même un moment avaler la procession avant que le motif de notes par deux, en unisson, réveille le piano pour un dernier adieu que la trompette couronne. Les musiciens dégagent ainsi de ce quart d’heure dense et pesant une séduisante intensité diégétique – en presque moins prétentieux, on pourrait dire : les gars, concentrés, racontent une histoire captivante car jamais uniment claire même si on sent que, globalement, ça rigole pas.

2.

Sonate pour cor en F (1939)

L’œuvre, captée au temple Saint-Marcel par Nikolaos Samaltanos, s’ouvre sur un mouvement modéré où l’énergie décidée du piano dialogue avec la chaleur du cor. C’est l’amorce d’un dialogue alternant parties superposées, questions-réponses et imitations. L’impressionnante partie dévolue au clavier d’Hélène Tysman dirige les changements d’atmosphère. Des cellules de longueur diverses (deux à six notes) se succèdent jusqu’à une coda rapide, conclue sur un accord parfait dont on ne sait s’il est optimiste ou, étrangement, ironique. Le mouvement « tranquille » qui suit, construit en ABA, fait coulisser une même micromélodie entre les différentes voix et voie, au clavier et au cor, créant des effets d’écho presque fugués… mais vite mutés dans une section centrale où les aigus du piano ruissellent sur le procédé et modifient la nature de la pièce avant que le cor ne reprenne le ton liminaire.

Tout se bouscule dans le mouvement « animé », qui est d’autant plus palpitant que les dix premières minutes ont installé des jalons sur le point d’être reconvoqués, synthétisés, modifiés pour partie et secoués. Il part bille en tête avec une walking bass percutante, que zèbrent des breaks toniques. Une première rupture (piste 6, 1’20) semble offrir un petit apaisement aux musiciens ; mais le piano s’emporte, menaçant de réélectriser le propos. Ça ne manque pas : en dépit du ton débonnaire du cor, une troisième section est parcourue par une ire inquiète. Forte ou piano, la tension secoue à nouveau le discours par des effets d’écho que le piano agrémente de soli apportant de nouveaux grains au moulin du cor. Surprises, hoquets, decrescendo et contrastes brutaux sont remarquablement rendus par des interprètes qui se retrouvent pour l’accord parfait entendu plus tôt mais, cette fois, point-d’orguisé. Sur l’ensemble de l’œuvre, en dépit d’une pédale de sustain très utilisée, le piano rend avec précision et profondeur les tensions qui secouent sa partie, tandis que le Galicien David Alonso capte l’oreille par les variations de couleur qu’il est capable de faire miroiter, de des chromatismes chauds aux teintes éblouissantes en passant par le murmure des pastels – le deuxième mouvement illustre à merveille cette association entre virtuosité et entente musicale entre les deux interprètes.

3.

3.

Sonate pour saxophone en Eb (1943)

En quatre mouvements, la sonate pour saxophone s’ouvre sur un mouvement modéré qui incite Nicolas Prost à vibrer avec une générosité très, euh, généreuse, les sons qu’il tient. À ce prélude répond un mouvement animé qui pivote, façon ABA derechef, autour de motifs guillerets rarement entendus jusqu’ici. Pourtant, après un premier échange de bon aloi, piano et sax s’exacerbent, s’emportent et s’étincellent (si, si) jusqu’à ce qu’un rappel du thème initial s’éclaire d’une lumière différente sous les cascades de notes du piano avant une résolution en douceur. Le troisième mouvement, aux accents presque jazzy, s’apparente à une mélopée quasi nostalgique – osons l’inosable : jazzy nostalgique. Bref. Cette fois, peu de duel : les deux musiciens semblent participer d’un même sentiment qu’ils décrivent de concert, leur art mettant en évidence cette science de Paul Hindemith pour croquer une atmosphère et l’installer en à peine deux minutes.

La sonate s’achève sur un dialogue enflammé qui fait la part belle au piano – on regrette dès lors que l’instrument ne semble pas avoir été préparé au mieux (voir piste 10, 1’23, le do dièse – ré qui sonne, au mieux, faux, au pis, bastringue). Le marteleur est rejoint par le saxophone pour manière de valse, le piano pyrotechnise, et pourquoi pas, à nouveau tandis que le souffleur tente d’imposer un motif qui rappellera « Ô Croix dressée sur le monde » aux habitués des églises – si, ça existe encore. Les circonvolutions du clavier ne cessent que pour s’entrecouper d’accords furibonds, auxquels répond une note tenue et vibrée du saxophone. Aussi salue-t-on le souci de Nicolas Prost et Laurent Wagschal de caractériser finement chaque changement de caractère dans une pièce qui n’en manque pas.

4.

Sonate pour trombone en F (1941)

Écrite deux ans avant, la sonate pour trombone s’ouvre sur un capharnaüm qu’accentue la prise de son très réverbérée signée Thomas Vingtrinier. Poursuivant une même interrogation, piano et trombone s’interpellent dans un premier mouvement annoncé « maestoso ». L’épuisement du thème ouvre l’espace nécessaire au deuxième mouvement, « grazioso », qui s’ouvre sur un solo de piano aux harmonies très hindemithiennes. La réponse de Fabrice Millischer el’tromboniss déclenche une nouvelle confession des marteaux, qui ont la main sur ce mouvement en dépit des échos sérieux énoncés par le cuivre.

Au contraire, le troisième mouvement part sur des auspices tromboniques. L’énergie de la « chanson du ferrailleur » exprime les contradictions de cette pièce, à la fois « allegro » et « pesante », au point d’enchaîner cette troisième section sur un « allegro maestoso pesante »… comme le premier mouvement. Questions-réponses et ressassement du thème principal nourrissent un duo que rythme le martèlement, parfois ternaire, du piano. En confrontant piano et trombone avec une force qui n’est pas que vivacité, le compositeur tire le meilleur parti des possibles de ces deux associés. C’est lisible et efficace ; d’autant que l’union entre la sonorité généreuse de Fabrice Millischer et la finesse technnique de Laurent Wagschal fonctionne avec brio.

5.

5.

Sonate pour tuba en Bb (1955)

La sonate pour tuba met en scène un soliste aux graves redoutables, auréolé d’un accompagnateur bien plus présent que lui grâce à ses aigus et à sa manière d’impulser le groove. C’est une définition idéale de cet oxymoron qu’est l’« Allegro pesante », avec changement de swing (plage 15, 1’10). Le même thème sature l’espace, de l’aigu aux graves rythmiques du piano et du tuba, avant qu’une détente n’ouvre la voie à une esquisse de valse (2’41), prélude au fade out conclusif. Un bref Allegro assai s’ouvre sur un dialogue pétillant où les bariolages forcenés du piano aboutissent à un défi réciproque brièvement conclu. Le troisième mouvement, plus long que les deux premiers réunis, propose des variations en duo ou en solo, avec échos, questions-réponses, imitations et duels. Les instruments échangent les rôles – et la musique évoque moult musiciens, de Poulenc à Debussy en passant, bizarrement, mais jamais nous ne dîmes que point ne sommes bizarres, par certains représentants des écoles franco-belges de l’époque.

La prise de son attentive de Paul Boulier permet au tuba de jouer son solo dans la résonance non excessive du piano. Éclatent ensuite les étincelles que libère Laurent Wagschal avec les deux mains en duo sporadique et le tuba en contestataire till the end. Au lieu de prétendre que le tuba est un instrument soliste comme un autre, Paul Hindemith lui propose de s’illustrer en tant qu’instrument soliste pas comme un autre, ce qui est autrement plus malin : il ne s’agit point de nier les pouët-pouët, mais d’intégrer les spécificités de la bestiole dans une problématique musicale spécifique et intrigante. Le résultat ne pouvait être mieux porté que par Stéphane Labeyrie, vedette en France de ce monstre, et Laurent Wagschal, extraordinaire pianiste tant techniquement que musicalement.

La conclusion

Porté par une équipe de premier plan, ce projet discographique, enregistré sur deux années, mérite la plus grande attention des mélomanes. Loin de chercher à illustrer les instruments auxquels ces sonates se destinent, Paul Hindemith y propose un parcours à travers les possibles musicaux de chacun d’eux. Les interprètes exceptionnels, au premier chef desquels les deux pianistes, servent son propos avec une dévotion patente. Certes, ne serait-ce que pour surjouer notre indépendance à l’égard des attachées de presse sympa, on peut glisser de minimes reproches à la réalisation du livret, sur l’air du « pas de traduction des mouvements écrits en allemand » (alors que les sonates, elles, sont francisées) ; les orthotypo-maniaques se demanderont si le foliotage de toutes les pages était indispensable ; les lecteurs scrupuleux se gausseront de la tentative de réécriture lénifiante de l’histoire de Hindemith (celui n’a pas juste « émigré sous la pression des nazis », il a d’abord plus-que-tenté de collaborer avec eux, le faire passer pour une victime pure et innocente est malhonnête) ; et l’on regrettera que le livret offre une description sommaire des sonates, curieusement datée (de la Fête de la musique 2018, WTF), dont l’intérêt musicologique est, soyons sobre pour une fois, aussi médiocre que la présente notule, alors que l’on aurait aimé, ignorant que nous sommes, resituer telle œuvre dans le répertoire soliste des instruments concernés, par ex. par l’intervention de tel ou tel soliste.

Reste, pour l’essentiel, un disque en tout point intéressant, pertinemment mixé et revu par Erwan Boulay, qui devrait intriguer les gourmands de cuivres, de musiques narratives et de beaux projets virtuoses.

C’était bien un truc de ouf (2/3)

Après son premier épisode, la « Nuit blanche » à Saint-André incluait dès 21 h 30 la prestation d’un représentant de ce que les connaisseurs de Tintin ou des RG appellent « la filière belge » de l’orgue. Premier infiltré dans notre pas-plat pays pour Komm, Bach! (on garde son grand ami Jean-Luc Thellin pour un concert-événement de Carême), François-Xavier Grandjean, l’artiste que même L’Officiel des spectacles surnomme « Fix » et que nous appelons en toute simplicité prudente « le bûcheron des Ardennes ».

Comme on n’a pas honte – enfin, pas assez souvent ou pas assez vite –, on en général et je en particulier lui avons demandé s’il pourrait-y pô nous jouer un best of. Ouais, carrément un florilège des plus grands tubes pour orgue à tuyaux. Le truc qui fait que si ton doigt est en retard (sur le clavier ou le pédalier, bien sûr), tout le monde est censé crier : « Ooooh ! Scandale ! » Sauf que le mec s’est pas démonté. Il a, effectivement, proposé une compil’ de 75 minutes des plus grands hits de l’orgue.

Or, à la fin du concert, deux événements ont secoué sa modestie de grand virtuose belge : l’enthousiasme du public qui l’oblige à bisser, avec un « b », et à bosser. Son « Andante » de Lefébure-Wély a fini de renverser les auditeurs. Ça, c’est le d’une part. Le d’autre part, c’est une spectatrice latino qui m’a alpagué après le concert, visiblement très émue, pour m’expliquer que, pianiste pro, elle s’ennuie au récital ; grâce à François-Xavier Grandjean, elle a retrouvé l’émotion du live classique qui l’anime elle aussi – le fait de jouer de la musique, pas que des notes. Ce sont quelques mots, mais pas les moins importants que l’on ait entendus et que l’on ait joie à transmettre.

Ne reste plus, in a way, qu’à transformer cette performance avec la dernière partie de cette folle Nuit blanche…

Bérénice, Opéra de Paris, 8 octobre 2018

1.

Les captatio benevolentiae

On pourrait commencer par un pot bien pourri des meilleures du soir. Genre : « C’est adapté de Bérénice de Corneille », « C’est une création, mais ça date de 1958 [année de naissance du compositeur] », « C’est très boulézien mais je ne sais pas si Boulez l’a entendu et approuvé », et on arrête là parce que ça me re-saoule.

On pourrait enchaîner sur l’air du « tiens, un opéra plutôt en français MAIS composé par un Suisse et dirigé par un autre Suisse, avec les quatre premiers rôles confiés à un Danois, une Canadienne et deux Anglais ». De fait, ce serait juste d’insister sur cette arnaque de l’Opéra national qui ne donne à peu près aucun rôle soliste aux nationaux – ici, Julien Behr, « révélation Adami 2009 », réussit néanmoins à avoir un petit rôle, au côté de l’inutile danseuse et récitante amplifiée – façon double de Rigoletto doté de parole – qu’est l’Israélienne Rina Schenfeld, dont le rôle est en hébreu parce que, que du français sur une scène d’opéra, ça serait vraiment sale – l’explication par Michael Jarrell rame encore plus que cet exemple de mauvaise foi perso. Mais bon.

On pourrait aussi parler de notre gourmandise à l’idée d’aller voir une nouvelle création, commandée à Michael Jarrell par l’Opéra de Paris, ou des dorures de Garnier, ce serait plus positif. Ou de la musique et du spectacle, puisque c’est surtout la question – alors, concentrons-nous sur cet aspect du sujet.

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

- Photo : Bertrand Ferrier

2.

L’histoire

Titus (Bo Skovhus) va épouser Bérénice (Barbara Hannigan). Antiochus (Ivan Ludlow), chouchou de Titus, décide de se casser car il aime Bérénice depuis lurette. Mais Titus, conseillé par Paulin (Alastair Miles) renonce à épouser Bérénice car c’est une allumeuse allogène, et tous les Romains trouveraient ça dégueu. Antiochus, assisté d’Arsace (Julien Behr), reprend espoir. Las, Bérénice, appuyée par Phénice (Rina Schenfeld), lui dit : plutôt crever que de me mettre avec toi. D’ailleurs, elle menace de se tuer sitôt partie. Titus aussi menace de se tuer. Antiochus fait chorus. Finalement, Bérénice, dans cette version, s’en va seule sans se tuer. Total : 1 h 30 sans entracte.

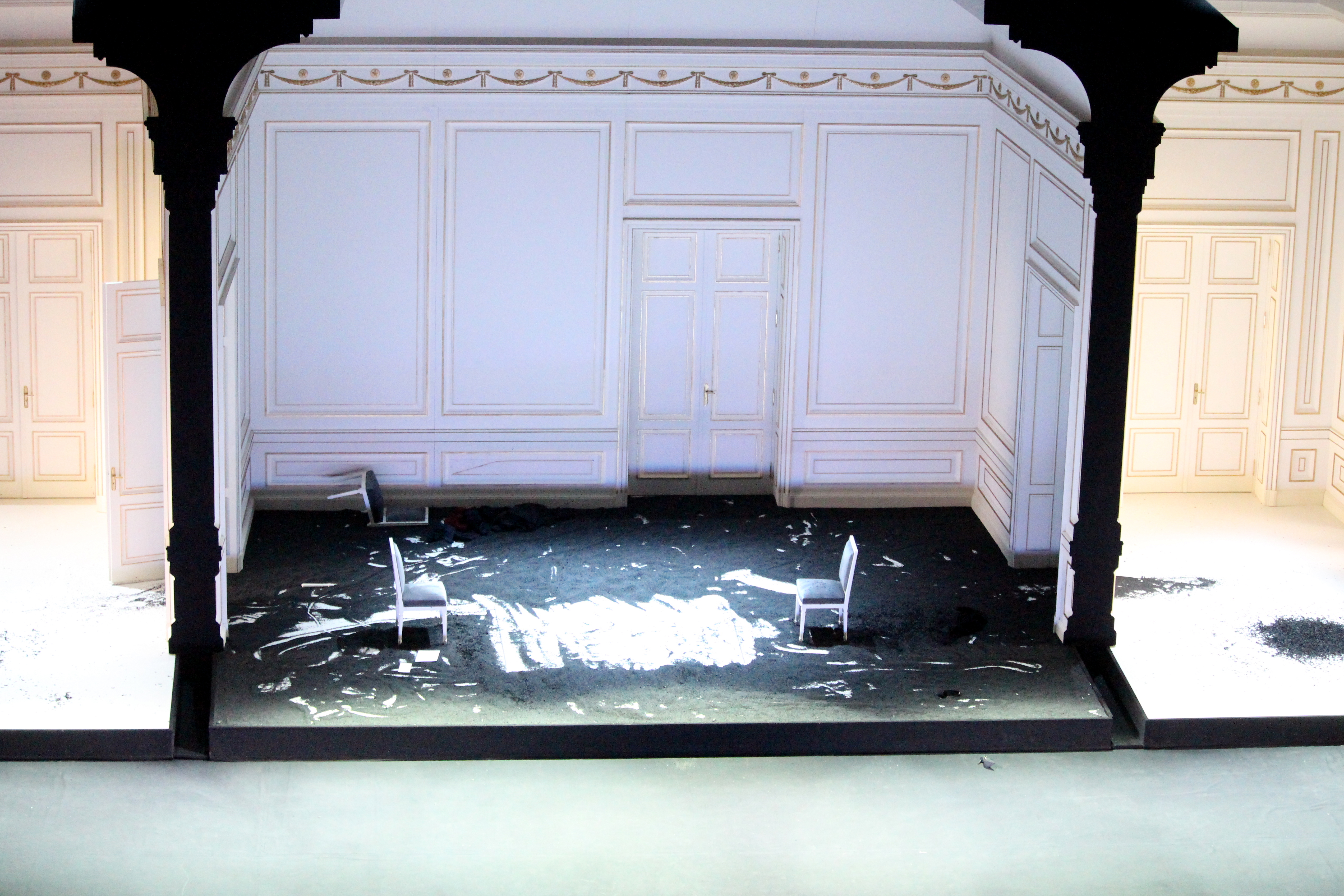

- Décor : Christian Schmidt (détail). Photo : Bertrand Ferrier.

- Décor : Christian Schmidt (détail). Photo : Bertrand Ferrier.

3.

Le spectacle

Au programme, un décor unique de Christian Schmidt, parfois habillé par des projections de rocafilm (murs, gens qui plongent dans l’eau ou foules façon c’est-pas-bien-le-fascisme ou la-bête-immonde-est-pas-loin), tantôt propulsés à même les murs ou sur un écran transparent – c’est bien fait, mais à quoi bon ? À jardin, petit vestibule ; au centre, salon où du sable noir tient lieu de tapis et trois chaises d’ameublement ; à cour, petit vestibule. Mise en scène et dramaturgie – jamais bien compris la différence, j’avoue – oscillent entre théâtre expérimental (mouvements injustifiés donc hyper mystérieux, présence insupportable d’une « danseuse », essentiellement capable de se prendre pour Batwoman en écartant les bras), hommage à Bob Wilson et à ses profils égyptiens (gâ ?) et surjeu façon telenovela d’AB Production puisque, pour montrer l’émotion, on se caresse les cheveux, on se jette par terre, on étreint des murs ou on casse des chaises – et si on veut montrer que l’on est folle, on joue décoiffée, façon Guenièvre apprivoisant Euripide dans Kaamelott.

Le pire, c’est que les chanteurs, qui parlent-chantent parfois les uns contre les autres, semblent avoir travaillé, ouvrant des portes (sauf à la fin où elles s’ouvrent seules pour Bérénice), les refermant, déplaçant des chaises, tentant une symétrie finale quand Arsace et Paulin tentent de tenter Titus simultanément, bref. Or, ce surjeu, déjà grotesque en soi, est servi par des costumes sans intérêt mais qui respectent néanmoins les stéréotypes attendus : Barbara Hannigan n’a pas le droit de passer cinq minutes sans nous laisser deviner voire voir ses tétons, via une nuisette ou un top échancré ; et Bo Skovhus doit finir en marcel pour parfaire sa ressemblance avec Monsieur Propre, Tom Marvolo Riddle ou Hulk. En somme, malgré la bonne volonté des acteurs, la consternation nous saisit quasiment de bout en bout – la fin, lourdement symbolique mais plus sobre dans le jeu, est cependant le passage le moins insupportable du lot, et pas que parce que ça sent l’écurie.

4.

La musique

Aidée par la mise en scène et l’aidant avec une touchante réciprocité, la partition, que nous découvrons en direct, nous a inspiré un ennui profond. D’apparence très uniforme presque de bout en bout, elle sollicite un gros orchestre et montre un goût particulier pour les cuivres graves et percussions. Elle s’épice d’interventions électroniques et d’un play-back pour chœur enregistré, essentiellement réduit à chuchoter. Même les passages instrumentaux marquant, suppose-t-on, la frontière entre les actes, ne séduisent plus après un premier interlude intéressant, à force de se ressembler dans leur principe.

Là encore, le travail de l’orchestre et la direction de Philippe Jordan ne sont pas en cause, comme l’indiquent de nombreuses petites synchro parfaites entre chanteurs et instruments. Néanmoins, faute de climax prenants, d’accidents séduisants, de variété dans les modes d’accompagnement, de modularité du discours, le résultat peine à nous captiver. Certes, on peut à très bon droit se demander si l’ennui est un bon critère de jugement, tant il relève de la subjectivité extravertie, de même que ne préjuge pas forcément d’une partition lassante le faible enthousiasme du public, qui oblige les artistes à sortir en courant de scène pour que la queue du plateau ne s’éclipse pas dans le brouhaha indifférent. Reste que notre impression d’ennui nous agace d’autant plus que nous nous réjouissions d’entendre la nouvelle création de l’Opéra de Paris – double déception, donc.

5.

Le plateau vocal

L’opéra semble avoir été écrit sur mesure pour Barbara Hannigan. La soprano y délivre ses célèbres ultra-aigus, jusqu’au dernier son, filé et réussi. Dramatiquement, elle est hélas réduite à une caricature d’hystéro. De plus, faute d’une intelligence suffisante des alexandrins par le compositeur (oh, ces syllabes muettes accentuées en fin de vers !), la performance vocale éclipse l’émotion ou l’intérêt que l’on pourrait essayer de trouver dans ce remix de classique – bonne idée commerciale puisque cela draine des classes de lycéens, même si c’est infiniment moins séduisant et intéressant, selon nous, que le remake balzacien de l’an passé. Bo Skovhus lui aussi fait le travail, mais son personnage univoque souffre de deux bémols : un français très inégalement intelligible, euphémisme ; et une attitude toujours autoritaire, sans doute voulue par le metteur en scène, qui contribue à l’ennui éprouvé puisque, en dépit de la performance qui consiste à créer un opéra difficile, jamais il n’est en situation de nous émouvoir par son paradoxe d’homme de pouvoir miné par le kif. Ivan Ludlow séduit davantage pour les raisons inverses : pourvu de la même voix sûre que ses deux principaux compagnons de scène, il parle un français le plus souvent très intelligible et sait évoquer le paradoxe de son personnage (il est fidèle à Titus mais ne peut s’empêcher d’aduler Bérénice) par la fragilité de sa composition. Appréciable.

- Bo Skovhus. Photo : Bertrand Ferrier.

- Barbara Hannigan et son ombre. Photo : Bertrand Ferrier.

- Philippe Jordan. Photo : Bertrand Ferrier.

- Philippe Jordan et Bo Skovhus. Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion

Plutôt que de surligner derechef notre déception musicale et dramatique, l’on préfère se réjouir qu’il nous ait été presque donné (41 €, pas si cher pour une belle place dans un bel endroit pour entendre un bel orchestre et de beaux chanteurs) d’assister à une représentation d’un nouvel opéra. En souhaitant qu’une prochaine fois, pas de Claus Guth et sa clique : c’était moche, ça devient lourd, boudu.

C’était bien un truc de ouf (1/3)

L’ange de l’orgue étant prêt pour la Nuit Blanche, ce samedi 6 octobre, coup d’envoi des trois concerts du festival Komm, Bach!. Avec, pour commencer, à 20 h, un concert tutti frutti quasi improvisé suite à l’annulation, 48 h auparavant, d’un artiste programmé, pour raisons de santé. Partant, furent réquisitionnés des artistes de classe, à commencer par l’organiste à la coiffe la mieux pimpée de tout Paris.

Forcément, un tel look suscite les passions. Subséquemment, tous les mâles du plateau, tous les autres zozos, donc, sexisme oblige, feignirent la plus hostile indifférence. À commencer par PMB, le saxophoniste qui rigole pas mais envoie du son à faire aimer le sax aux antisaxistes.

Les autres hommes présents, aussi, jouaient l’indifférence tout en tripatouillant leurs instruments – en TBTH, bien entendu.

Or, in fine, ils se battirent tous, avec une violence inouïe, pour intégrer son boys band stellaire.

Chacun tenta de faire son beau, quitte à jouer le flouflou – PMB restant le plus digne, peut-être…

… mais Michaël Koné, haute-contre-ténor (j’oublie toujours quel est son titre de noblesse, alors je préfère fusionner les deux appellations afin de prétexter une faute de frappe, c’est très subtil), estima l’avoir emporté haut la main vu qu’il n’avait pas même eu besoin de se faufiler dans la fanfare, le snob.

Quant au résultat, impossible de le livrer, voyons. Ce qui se passe à la tribune reste à la tribune. Au moins à Saint-André de l’Europe.