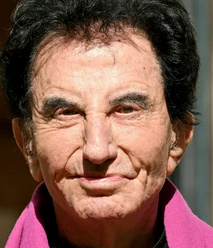

Le plus chopinien des interprètes de Chopin ouvre la deuxième partie son récital sur les années Nohant par l’incroyable polonaise héroïque opus 52 en La bémol majeur, et il le fait à la parade, comme si tout était normal. Or, intimement, il le sait, tout n’est pas normal. D’une part parce que l’on est en 1842, dans les années de Nohant du compositeur, dont on soupçonne qu’il a décrypté chaque heure, minute et seconde. D’autre part parce que l’œuvre est monstrueusement complexe à restituer, fors l’hénaurme technique nécessaire, dans la mesure où, dans l’esprit de l’exilé, elle semble exiger rectitude patriotique et sensibilité musicale. Autant dire que l’on se saisit avec gouleyance des options du musicien, avec

- poigne antisentimentaliste,

- digitalité des traits,

- groove voire punch des accents,

- ampleur des intensités,

- capacité de mêler emballement émotionnelle,

- retenue bien pensée et

- explosion.

La berceuse « pour la fille de Pauline Viardot » dans la vicieuse tonalité de Ré bémol, d’autant que le morceau « ne module jamais » comme le stipule l’interprète indifférent aux accidents si chopiniens, ne finasse pas. Elle inspecte. Elle

- quête l’inspiration dans les suraigus,

- se délecte des envolées et

- se construit dans la sûreté de l’accompagnement qui, symboliquement, en termes de suivi de l’enfant, fait sens.

En refusant d’être toujours dans le wow, Yves Henry construit un parcours sensible qui, chemin faisant, extrait « les années Nohant » de leur aspect téléologique pour leur rendre leur fraîcheur chronologique… et leur beauté auditive ! En témoigne le dernier mastodonte au programme du concert mais pas dernier morceau, la polonaise-fantaisie op. 61 en re-La bémol. Elle s’ouvre sur un prélude sonnant tel un concentré de possibles. S’ouvre un monde où

- les couleurs refusent de cliver, et hop,

- se déploie un sens de la nuance qui rejette le monochrome,

- s’impose une vibration jamais caricaturale.

Cette pièce frisant le quart d’heure libère l’auditeur. Le pousse à ne pas toujours

- expliciter,

- orienter l’écoute,

- sous-titrer la note.

L’incite à laisser la place

- à la découverte plutôt qu’à l’approbation,

- à l’instant plutôt qu’à la diachronie pré-établie voire intellectualisée,

- à l’appréciation de la musique plutôt qu’à la volonté de se conformer aux perceptions attendues.

Ce batifolage sensible, Yves Henry l’offre à l’auditeur en associant avec la fantaisie suggérée par le titre

- jouissance de la liberté,

- plages de contemplation,

- jubilation de l’inflammabilité de l’esprit.

De quoi se préparer joyeusement à la dernière partie de son formidable récital !

Pour retrouver toutes nos chroniques sur Yves Henry, cliquer ici.

Pour retrouver notre chronique sur Les Années Nohant, c’est çà.

Pour retrouver notre entretien avec l’artiste sur les valses de Chopin, c’est là.