Dans la grande série des joies de l’homme, quelques éclairs picorés dans la presse…

*

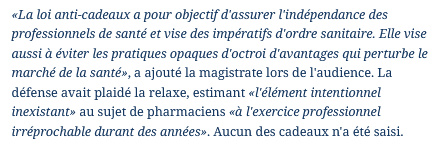

Toute-puissance des pharmaciens versus justice, niveau génie. (Montant des « avantages accordés » à « plus de 8500 pharmaciens », incluant « mobilier de marque, produits électroniques, vélos électriques (sic), bijoux et champagne : 55 millions d’euros », on appréciera la dernière phrase).

Quand le journal qui explique qu’il ne faut pas augmenter les impôts des riches pour éviter qu’ils s’exilent fiscal incite les autres à l’exil.

Pornhub by Lecornu.

Heureusement, Brigitte Bardot était morte. Elle n’a pas davantage souffert de l’indignité de l’Église.

C’est dingue. T’aurais acheté un truc à 37 balluches à la Pute de Flan, la livraison aurait sans doute été gratos à 38. C’est con, la vie, non ?

Ceci n’est pas sponsorisé par l’ICE. Hélas.

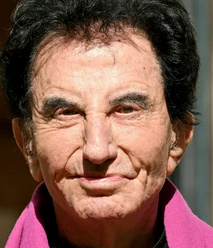

On va pas se mentir, la vie est dure et les p’tits poisson font la gueule. Mais une photo qui fout les jetons de temps en temps, ça fait rire (photo de presse non touchée ni retouchée).

Tiens, une boumeuse qui confond la littérature avec la vaisselle, et vice et versa.

C’est vrai qu’on avait trop de pognon pour payer un glandu 60 000 balluches afin qu’il s’occupe de 9 pékins « enregistrés au registre ». Bienvenue en macronie.

Quand une louseuse française perd, l’explication de la presse subventionnée par la France.

« Tout va trop vite, tout va trop vite » serinait Redouane Harjane. Assez d’accord.

« Le monde, autour de nous, est sourd, bien entendu », chantait pour sa part Francis Cabrel.

Le sport, le sport et le sport. Non ?

Avoir les crocs entre les dents. Agathe Guillemot, plus forte que Frank Ribéry quand la roue tourne.

Le Figaro touche dix millions d’euros par an, imaginez sur dix ans, en tant qu’organe de presse. Donc propose des enquêtes de fond, voire de fondement.

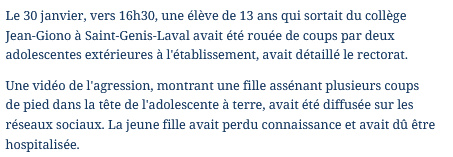

Comme ça, ç’a l’air mignon. Mais attendez, l’histoire se déploie dans l’image suivante.

Traduction des euphémismes.

« Faire peuple », ça m’a rappelé l’expression « faire me ta gueule ». Hasard ou réalité scientifique ?

Apparemment, ça fait mode, faire + substantif.

Oui, décidément, à en croire ce fat de Serigne M’baye Gueye dit Disiz, c’est mode (Le Monde. L’Époque, 22-23 février 2026, p. 7).

La chougne qui révèle l’immonde indécence en toi, niveau Sébastien Tellier (M. Le Magazine du monde, 24 janvier 2026, p. 77).

Aïe. C’est-à-dire, la guigne.

Pitch pour un nouvel épisode d’Indiana Jones, niveau Matignon.

Le soulagement, niveau Le Figaro.

Quand le chapeau se termine par le pire compliment (et le plus risible) disponible.

Hérode, niveau Le Figaro.

Et soudain, c’est le drame.

Bienvenue dans une sorte de vraie vie.

La grammaire transgenre, niveau L’Équipe.

Pitch de merde, niveau Le Monde des livres.

Humour de droite décomplexé, niveau Le Figaro

Presque, niveau La Machine du Moulin rouge.

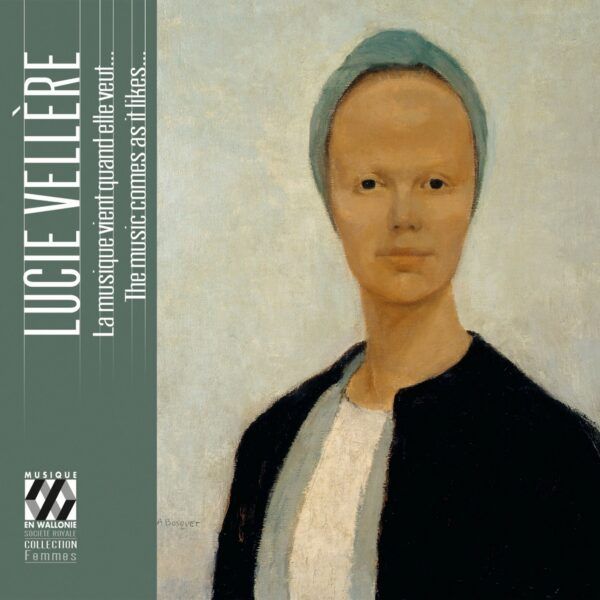

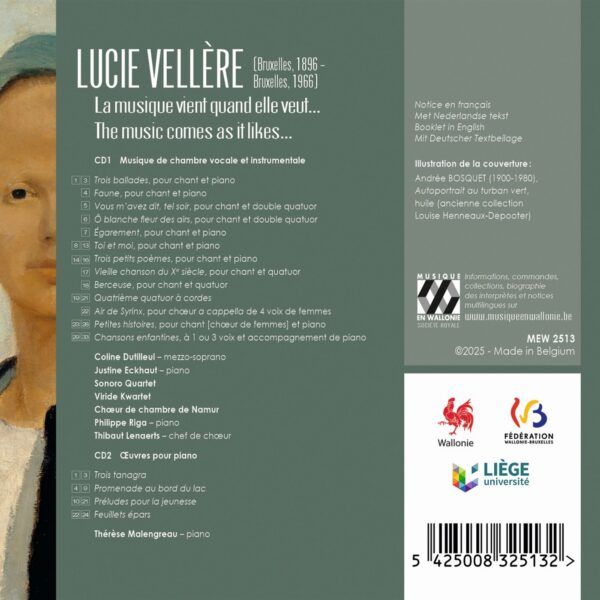

Y a pas de mal à faire du fric avec les morts, niveau d’élite.

Les temps sont durs et les p’tits poissons font la gueule. Mais bon, parfois, toute honte bue, on rigole, non ?

À suivre !