Wozzeck, Opéra Bastille, 15 mai 2017

Prélude

Prélude

Commençons par la base. Comme d’habitude, 16 des 18 artistes crédités sur la distribution, soit plus de 88,88%, ne sont pas Français. Jusqu’à quand l’État continuera-t-il donc de financer, grâce aux impôts des autochtones, quasi esssclusivement les talents étrangers au détriment des chanteurs hexagonaux ? Et, non, ce n’est pas « un repli sur soi » que de considérer qu’un Opéra national – national, bon sang – présentant presque systématiquement des productions sur ce même modèle donc mettant à l’amende artistes et régleurs de spectacle locaux, est une gabegie à laquelle il serait sain de mettre rapidement fin. D’autant que les adeptes de l’ouverture sur le monde seraient bien avisés de m’essspliquer pourquoi l’ouverture aux autres, c’est l’ouverture à nous, vu que 12 % des autres, 12 % seulement, c’est nous ?

Continuons par une seconde colère liminaire : les déchets musicaux offerts par l’orchestre de l’Opéra. Comme souvent, d’assourdissantes répétitions de dernière minute accueillent les spectateurs, trahissant le mépris du con qui paye – même si de nombreuses huiles profitent aussi de cet échauffement, mais quand t’as pas payé, tu dois trouver cela moins inconvenant, je suppute –, et gâchant l’expérience opératique tant par le désagrément sonore que par l’agacement d’entendre des traits que l’on préfère découvrir ou réentendre en situation.

Bien. Maintenant, sans oublier, continuons. Sans oublier, hein. Oh, non, sans oublier.

Johannes Martin Kränzle (Wozzeck) et Michael Schønwandt. Opéra Bastille, 15 mai 2017. Photo : Bertrand Ferrier.

Plot

Wozzeck est un soldat amoureux de Marie avec qui il a un enfant (la couleur du jeune chanteur choisi pour cette représentation laissant penser que Marie a fauté aussi lors de la conception du bambin). Les tendances hallucinatoires dudit Wozzeck sont entretenues par un docteur Knock qui se croit plus malin que tous. Même si Margret, sa copine se gausse de Marie, la nana de Wozzeck craque pour tous les beaux militaires, notamment un tambour-major sexe à souhait (I). L’infidélité de Marie étant manifeste et soulignée par tous, Wozzeck lui propose une tarte dans la mouille. Elle lui propose de lui planter plutôt un couteau dans le ventre. Il n’a pas ça sous la main et la laisse donc nouer derechef d’intimes relations avec son mec actuel, qui finit par coller une dérouillée au compagnon officiel (II). Alors que Marie rêve d’être pardonnée comme la Magdalena adultère de l’Évangile, Wozzeck l’entraîne au bord d’un lac. Il la poignarde puis va draguer Margret, qui s’aperçoit qu’il a du sang sur lui. Wozzeck s’enfuit et va se noyer dans le lac, éperdu et perdu. Quand les enfants annoncent au gamin que sa mère est morte, il n’en a cure. La vie continue, après tout (III, total : 1 h 45’ sans entracte).

Rodolphe Briand (Der narr), Stephan Rügamer (Hauptmann), Johannes Martin Kränzle (Wozzeck), Michael Schønwandt (chef), l’enfant, Gun-Brit Barkmin (Marie), Kurt Rydl (Doktor), Štefan Marfita (Tambourmajor), Eve-Maud Hubeaux (Margret), Mikhail Timoshenko (Erster Handwerksbusch). Opéra Bastille, le 15 mai 2017. Photo : Bertrand Ferrier.

Le spectacle

La consternation habituelle ne peut que saisir le spectateur. La mise en scène (écrire cela fait déjà rire, d’autant qu’un co-metteur en scène a été appointé, en la personne de Joachim Rathke, en sus d’un dramaturge nommé Malte Ubenauf – trop de budget, sans doute, nous ne voyons pas d’autre fplikafion, bonfoir) de Christoph Marthaler propose une unité de lieu dans… une buvette de fête foraine avec lampions et trois entrées possibles : au centre, porte en grandes lamelles de plastique façon hangar ; à jardin, toboggan ricanant façon Ronald McDonald et porte banale (à cour, une porte ne sert à peu près que pour sortir). La direction d’acteurs se contente de gags vulgaires (les doigts en symétrie du docteur aliénisant et du capitaine transformé en folle à mesure que passent les minutes, ou le tango final dansé par Wozzeck et Margret), le reste oscillant entre trois pôles : LE truc qui fait metteur en scène d’opéra (demander aux figurants de rester immobiles hyper longtemps) ; l’abandon pur et simple des chanteurs à leurs errances ou à leurs gimmicks censés faire sens (le geste de la folie de Wozzeck se coupant le visage en deux) ; et les inventions aussi stupides que vides, ou l’inverse, donc sans doute profondissimement abyssales (Wozzeck, transformé en serveur – femme de ménage portant un brassard SECURITE passe son temps à remettre droites des bottes d’enfants). On aurait pu comprendre une volonté de tirer l’opéra vers une représentation de la folie généralisée, dans un monde absurde comme celui de la fête, hors du temps, irrécupérable, qui est sans doute le nôtre par bien des aspects. Mais, en l’espèce, où est la force poétique de l’œuvre quand les soldats deviennent des agents de sécurité dont les fils sont flics ? Où est le décalage symbolique induit par l’eau et le sang quand pas de sang, un toboggan en guise de lac, des djinnes et des T-shirts à paillettes en guise de costumes ? Où est le mystère narratif, sciemment créé par la dimension couturée de l’œuvre mettant en espace tant de genres musicaux différents, quand la bande de cet arnaqueur de Marthaler se contente de faire baguenauder autour de tables banales – incluant une table à repasser, ben parce que – des mecs vêtus comme des ploucs (le tout étant signé d’Anna Viebrock, dont on espère qu’il s’agit d’un pseudonyme de peur que des amateurs d’opéra ne viennent lui uriner sur le visage, par respect pour la musique) et ne sachant pas trop quoi faire quand ils ne frottent pas leur visage contre leurs mains, pour montrer leur désespoir, ou les seins d’Eve-Maud Hubeaux, pour signifier leur désir ?

Štefan Margita (Tambourmajor), Eve-Maud Hubeaux (Margret) et Mikhail Timoshenko (Erster Handwerksbursch). Opéra Bastille, 15 mai 2017. Photo : Bertrand Ferrier.

L’interprétation

Oui, il faut être en colère contre ce foutage de gueule déplaçant Wozzeck dans une cafète digne d’Hélène et les garçons, car le plateau est vocalement incroyable. Kurt Rydl en docteur est éblouissant comme chanteur et acteur (quoique vêtu dans une tenue blanche des plus bêtement basiques). Nicky Spence, au rôle plus fugace d’Andrès, le pote de Wozzeck, n’est pas moins spectaculaire dans les deux domaines, et Rodolphe Briand ne manque pas d’impressionner. Après ses deux premières minirépliques timides, Johannes Martin Kränzle (Wozzeck) se joue de toutes les hénaurmes difficultés de son personnage et de sa partie, et les deux femmes stupéfient : Gun-Brit Barkmin (Marie) plus par sa voix que par son jeu, Eve-Maud Hubeaux, au rôle plus modeste, tant par sa voix que par sa capacité à jouer, en dépit de la vision réductrice que les metteurs en scène ont de son personnage. On s’amuse à retrouver sur scène Mikhail Timoshenko, vedette du film L’Opéra, qui chante redoutablement bien – peut-être trop pour son personnage : on l’aurait peut-être aimé plus bourré et moins parfait, mais on comprend que, soucieux de faire valoir son organe, il ait du mal à dénaturer sa voix pour mieux coller au personnage. Le chœur, aux rares interventions, est tonique. L’orchestre est précis – les synchro voix/accompagnement sont impressionnantes, les différences d’atmosphère sont rendues avec force (avec ou sans gag de la sourdine du tuba sur scène) : on ne peut qu’applaudir la direction de Michael Schønwandt, donc que repartir de ce très stimulant opéra avec émotion pour la musique, et confirmation de la déception côté exigence de mise en scène à Bastille.

Vivant dans le quinzième

On chante pas tous les jours à l’Olympia. En tout cas, pas moi. Parfois, on t’invite “dans les quartiers”. Parfois, t’es payé pour ça ET accueilli comme un boss : y a pas de loge, mais le matos est fourni et installé, quelqu’un te fait les balances et règle en direct le son, on a dressé une table avec des framboises, des abricots secs, des bananes, des kiwis, même du bourgogne aligoté (qui sera pas ouvert, hélas, mais le projet donne joyeusement soif), et des gens qui te connaissent pas mais sont venus pour t’écouter puis te dire que c’est kiffant ce que tu fais. Donc c’est pas mal aussi, gros, pas-l’Olympia. En voici quelques souvenirs…

On chante pas tous les jours à l’Olympia. En tout cas, pas moi. Parfois, on t’invite “dans les quartiers”. Parfois, t’es payé pour ça ET accueilli comme un boss : y a pas de loge, mais le matos est fourni et installé, quelqu’un te fait les balances et règle en direct le son, on a dressé une table avec des framboises, des abricots secs, des bananes, des kiwis, même du bourgogne aligoté (qui sera pas ouvert, hélas, mais le projet donne joyeusement soif), et des gens qui te connaissent pas mais sont venus pour t’écouter puis te dire que c’est kiffant ce que tu fais. Donc c’est pas mal aussi, gros, pas-l’Olympia. En voici quelques souvenirs…

… à commencer par La sieste, idéal vital.

Grâce à Michel Bühler, on honora Le village.

C’était déjà cette heure étrange, Entre chien et loup.

On en profita pour projeter quelque American Movie.

Michel Bühler nous incita alors à parler pluie en évoquant Les p’tits, les gros.

Pour m’en remettre, je donnai des ordres originaux, du style : Fais-moi l’humour.

Incapable d’esquisser un récital sans chanson géographique et ferroviaire, je croquai le portrait de La gare d’Arras…

… et finis en rappelant que Le monde est tout petit, sauf quand tu dois aller au fin fond de la banlieue depuis un autre fin fond d’une autre banlieue, mais c’est pas le sujet.

Rappelez-moi la question qui fait courir les chevaux

Quand tu rentres épuisé, et que ton lit est squatté par des gars qui écoutent un prophète lisant les poésies complètes de Rimbaud. (Ce moment où tu détestes le mec qui inspira tant le grand Leprest que la grrrande Mama Béa, malgré des arrangements, hum, datés, alors que le reste du temps, tu t’en fous un peu, faut bien l’avouer.)

Quand tu rentres épuisé, et que ton lit est squatté par des gars qui écoutent un prophète lisant les poésies complètes de Rimbaud. (Ce moment où tu détestes le mec qui inspira tant le grand Leprest que la grrrande Mama Béa, malgré des arrangements, hum, datés, alors que le reste du temps, tu t’en fous un peu, faut bien l’avouer.)

Le jour du biathlon

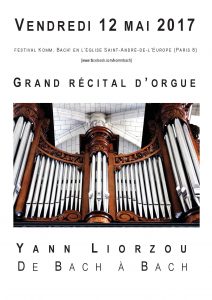

Aujourd’hui, mini-concert pour le “Marathon des orgues” organisé par le Paris des orgues, puis direction l’Association d’Animation de la Plaine Vaugirard (Paris 15) pour un concert de chansons à l’invitation de Pascale Locquin. Comme disent les agriculteurs, on va souquer et zouker ferme.

Aujourd’hui, mini-concert pour le “Marathon des orgues” organisé par le Paris des orgues, puis direction l’Association d’Animation de la Plaine Vaugirard (Paris 15) pour un concert de chansons à l’invitation de Pascale Locquin. Comme disent les agriculteurs, on va souquer et zouker ferme.

Vincent Genvrin, 8 mai 2017, Maison de la radio

J’avoue, je n’ai rien compris à l’idée de “concert-atelier”, et j’ai été un brin déçu par ce que cachait cette appellation. Puisque ce concept d’une heure environ mettait en son Vincent Genvrin, grantorganiss et transcripteur, j’espérais que l’on entrerait dans son (ha-ha) atelier spécifique avec des questions du type “pourquoi transcrire pour orgue des trucs qui fonctionnent très bien ailleurs”, “à partir de quoi transcrire et en imaginant quel type d’orgue”, etc. La réplique fonctionnelle quoique spécifiquement cultivée, ou l’inverse, qu’apporte à l’artiss François-Xavier Szymczak ne fraye point dans ces eaux-là et se contente de ponctuer, avec une sobriété BCBG, les interventions du musicien. (D’autres critiques ? Bien sûr ! Par exemple, le fait qu’une assistante que l’on imagine rémunérée ne daigne pas faire l’effort d’adopter un haut assorti au bas ; l’horripilant tuyau qui serpente jusqu’à la console mobile ; la honteuse sonorisation, dans une “maison de la radio” qui rend peu audibles les échanges parlés depuis les “loges” latérales ; et l’absence de “programmes de salle », dont le texte est disponible sur Internet mais pas en direct live, allez comprendre.)

Un tube ouvre joyeusement la présentation de ce concert parlé autour de la transcription. En l’espèce, “Jésus que ma joie demeure” dans la version qu’en proposa Maurice Duruflé. Le virtuose du jour était venu tester l’arrangement à Saint-André pour “bien travailler sur le legato ». En à peine 4′, l’exigence de l’olibrius apparaît clairement : moins jouer des notes ou esbrouffer que donner à entendre la voix et les polyphonies, ou réciproquement, en faisant résonner cette admirable scie avec la richesse de timbres de l’orgue.

La transition avec le prélude de Tristan und Isolde est abrupte ; elle n’en est pas moins excitante, ne serait-ce que par son côté baroque, inattendu, injustifié. En réalité, elle permet au recréateur de faire sonner l’orchestre wagnérien dans les profondeurs de la Maison de la radio. Vincent Genvrin tâche de donner vie à la pâte sonore en distinguant les plans à l’aide d’une registration à la fois fine, non imitative et non spectaculaire. Clairement, le transcripteur (VG, donc) vise à l’honnêteté plus qu’au soulèvement carpentérien d’enthousiasme. Le public, bleufé, n’en salue que davantage son travail de traducteur et d’interprète.

S’ensuit la transcription présentée comme la plus spectaculaire de la soirée puisque bénéficiant de “plus de cinquante registrations différentes” en sept minutes. Il s’agit de la “Forlane” du Tombeau de Couperin, qui salue la mémoire de morts glorieux, comme le rappelle avec pertinence le faux candide. En clair, nous avons affaire à une pièce dansante et syncopée où l’orgue paraît inapte a priori. Comment rendre swing, groove et évolutions de sonorités, de tempi, de relations entre les instruments ? En respectant les breaks propres à cette partition, en prodiguant un toucher précis (qui ne séduisit pas les snobs de merde errant parfois à Saint-Thomas-d’Aquin, sur le thème “c’est mieux quand que c’est qu’un orchestre il joue”), en osant des registrations inattendues, Vincent Genvrin désamorce toute critique et déploie une technique organistique magistrale – le seul reproche : nous offrir cette même pièce en bis, ce qui permet certes de l’apprécier avec plus de pertinence, mais exclut le plaisir d’ouïr d’autres compositions sous les doigts d’un zozo aussi brillant, y compris la “Toccata sur les tableaux d’une exposition” de Yannick Daguerre – pas une transcription, oh non, mais une pièce qui, en postlude aurait pu ouvrir la question des limites entre transcripteur et improvisateur, improvisateur et compositeur, sampleur et créateur, etc.

(Ça n’a aucun rapport, mais un bon fan de feu Yannick ne perd pas une occasion de parler de ce mec.)

(D’ailleurs, si, évidemment, ça a un rapport. Tout est calculé.)

Le concert dit “atelier” se termine sur une exploration de l’orgue articulée autour de trois transcriptions des Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky. Le vieux château, la sorcière et la grande porte de Kiev s’étalent alors sous les yeux et les esgourdes admiratifs des spectateurs. Admiratifs pour la dextérité du zozo (jeu de pieds inclus, Ronaldo, rentre chez toi) ; pour la capacité à esssplorer les diverses sonorités d’un orgue Grenzig entretenu par Michel Goussu et Xavier Lebrun, qui séduit plus dans ses fonds et son plenum que dans ses jeux intermédiaires ; et pour le talent de rendre, à l’orgue, le foisonnement des climats dont Moussogrsky et ses orchestrateurs surent faire vivre ces partitions célébrissimes.

En résumé, une heure d’orgue virtuose et orchestral pour 5 €, sous les doigts d’un p’tit barbu qui n’a l’air de rien, qui préfère avoir la mine basse et qui tente de dissimuler son talent de musicien, d’harmoniste et d’interprète en arborant des prétextes prestigieux. Bach, Wagner, Ravel et Moussorgsky furent cependant si bien servis que nul ne manqua de féliciter le vrai héros de cette soirée, Mr Vincent Genvrin himself.