Rigoletto, Opéra Bastille, 5 juin 2017

Le 2 mai 2016, j’allai voir cette production de Rigoletto avec Quinn Kelsey et Olga Peretyatko. Comme, apparemment, le compte-rendu d’alors a disparu, voici un remix version 2017. Ce beau jour de juin, l’occasion était belle de profiter du lundi de Pentecôte pour jubiler devant une histoire tragique et une musique tubesque à souhait… en dépit de conditions en voie de dégradation à mesure que la représentation avançait (ténor se déclarant « un peu souffrant » et réclamant dix minutes de repos en rab après la pause + malaise d’un figurant entraînant une suspension supplémentaire, pour un retard final d’une heure sur l’horaire d’arrivée annoncé).

Le 2 mai 2016, j’allai voir cette production de Rigoletto avec Quinn Kelsey et Olga Peretyatko. Comme, apparemment, le compte-rendu d’alors a disparu, voici un remix version 2017. Ce beau jour de juin, l’occasion était belle de profiter du lundi de Pentecôte pour jubiler devant une histoire tragique et une musique tubesque à souhait… en dépit de conditions en voie de dégradation à mesure que la représentation avançait (ténor se déclarant « un peu souffrant » et réclamant dix minutes de repos en rab après la pause + malaise d’un figurant entraînant une suspension supplémentaire, pour un retard final d’une heure sur l’horaire d’arrivée annoncé).

L’histoire : bouffon de profession, Rigoletto se gausse des courtisans, c’est son job. Ça agace, euphémisme, ces lèche-fesses, mais le rigolo n’a qu’un point faible : Gilda, sa fille, une belle gosse, prunelle de ses yeux, qui adore aller à la messe pour y croiser le regard d’un bel inconnu. Celui-ci s’invite chez elle en corrompant la duègne ; les deux se déclarent leur love, voire leur amore. Cependant, la vengeance des courtisans s’organise. Dupant le brave Rigoletto, ils dérobent la belle pucelle qu’ils prennent pour sa maîtresse. Ils l’offrent à « l’inconnu », en fait le duc, qui la dévore. Rigoletto décide de faire tuer celui qui l’a déshonoré autant que sa fille. Las, le tueur accède à la supplique de sa sœur, séduite par le duc : il tuera un étranger à la place du beau ténor. L’étranger sera Gilda, qui se sacrifie sciemment. Dindon de la farce, Rigoletto y voit le signe de la malédiction qui lui fut lancée au début de l’œuvre… (Durée : 1 h – 30’ pause – 1 h 15)

Le concept d’Opéra national : comme à chaque fois, on ne peut que s’émouvoir de l’absence de Français tant chez les crédits « techniques » (Daniele Rustioni, Claus Guth, Christian Schmidt, Olaf Winter, Andi A. Müller, Konrad Kuhn, Teresa Rotemberg, José Luis Basso) que parmi les artistes principaux (Vittorio Grigolo, Željko Lučić, Nadine Sierra, Kwangchul Youn, Elena Maximova, sans oublier Robert Pomakov, Veta Pilipenko et le célèbre Mikhail Timoshenko, vu ici et revu là). Il est toujours choquant qu’une institution si fortement subventionnée par l’État français ne réserve qu’une portion congrue (au mieux) aux artistes nationaux. Nous ressassons sans cesse ce couplet, mais nous promettons de stopper cette scie dès qu’une production nous en donnera l’occasion. En attendant, que l’on coupe dans les subventions de l’Opéra de Paris nous paraîtrait un projet juste et bon.

La mise en scène : pour la 23ème représentation de ce grantopéra sous cette forme (1/3 des représentations à l’Opéra national, on croit rêver), les décors (une boîte à chaussure qui s’ouvre automatiquement et révèle, wow, une seconde boîte à chaussures sur la fin) et les costumes affligeants de Christian Schmidt s’inscrivent dans la logique médiocre d’une mise en scène qui, en dépit de lumières plutôt séduisantes d’Olaf Winter, collectionne presque tous les clichés : on se jette au sol pour exprimer l’émotion, on fait marcher lentement des personnages sur un escalier, on ajoute de la vulgarité (danseuses de french-cancan pour accompagner la scène qui manque de marquer l’arrêt du duc), on surimpose des vidéos signées Andi A. Müller qui auraient pu servir de clip à un slow de la fin des années 1980 (plus une vidéo trrrès symbolique façon Bill Viola où un chien lèche le masque que bouffon et courtisans portent volontiers sur scène), on surligne les symboliques sexuels (ah ! le doudou rougi de sang quand la vierge Gilda se fait sauter par le duc, ah !) et surtout on rajoute de l’inutile, comme ce pauvre mais chanceux Henri Bernard Guizirian crédité comme « double de Rigoletto », hué par le public à la fois justement (c’est un parasite inutile) et injustement (lui ne fait que son boulot, c’est cette saleté de Claus Guth sur lequel il conviendrait de pouvoir cracher). Médiocrité, banalité, vulgarité – niveau moyen des mises en scène vues et revues à Bastille cette année.

La représentation : comme souvent, en dépit d’une mise en scène de décérébré, les artistes réussissent à faire sonner l’œuvre avec professionnalisme et, parfois, sensibilité. L’orchestre, auquel on n’a hélas toujours pas appris les bonnes manières comme de se fermer la gueule avant la représentation (putain de traits de flûte avant la seconde partie, comme si on t’offrait les épluchures avant de te servir des chips), se balade sous la baguette de Daniele Rustioni. La synchronisation avec les chanteurs est bonne, les contrastes principaux sont respectés : on n’est pas bouleversé, mais on salue le travail sérieux. Le chœur d’hommes, bien qu’il soit corseté dans une pantomime ridicule quand il est sur scène, travaille avec entrain et sens des nuances. Et les solistes sont tous remarquables : Vittorio Grigolo en duc de Mantoue s’éclate en don Juan tatoué, avant de craquer sur le dernier acte afin de confirmer qu’il est vraiment malade ; Željko Lučić tient son Rigoletto comme à la parade, sans grande baisse d’intensité ; Nadine Sierra est une jeune Gilda qui souffre un brin dans les aigus et les tenues, mais incarne avec constance un rôle exigeant, qui plus est pour une gamine de même pas trente ans ; et Kwangchul Youn joue un Sparafucile sans remords, vocalement convaincant mais dramatiquement moins (les nuances, valorisant par exemple son appât du gain ou son attirance pour sa sœur, auraient permis de mieux admettre son retournement final).

- Marie Gautrot (Giovanna), Kwangchul Youn (Sparafucile), Nadine Sierra (Gilda) et José Luis Basso (chef des chœurs)

- Alors que revoilà José Luis Basso (toujours chef des chœurs), mais aussi Daniele Rustioni (chef d’orchestre), l’inutile Henri Bernard Guizirian (figurant) et Željko Lučić (Rigoletto)

Le bilan : une fois de plus, la musique sauve une dramaturgie vide et de sens et de talent. Quand donc l’Opéra cessera-t-il de financer des staffs dénués de vision, de respect de l’œuvre et de sens artistique ? (Et, accessoirement, pour compléter des propositions récentes sur le public inadapté ou mal éduqué, quand donc cessera-t-on d’autoriser l’entrée dans la salle à toute momie suspectée de sucer bruyamment son dentier quand elle s’emmerde, c’est-à-dire visiblement souvent en seconde partie ?)

And now for something completely different

Il est temps pour moi de me préparer à participer à la Biennale de littérature pour la jeunesse organisée par l’université de Cergy-Pontoise.

Il est temps pour moi de me préparer à participer à la Biennale de littérature pour la jeunesse organisée par l’université de Cergy-Pontoise.

- Biennale 2 – 1

- Biennale 2 – 2

- Biennale 2 – 3

- Biennale 2 – 4

A priori, j’avais abandonné ces moments bénis où, pendant plusieurs jours, tu es payé (par ta fac, or j’ai plus de fac) essscluzivman pour écouter les collègues, réfléchir, parler, communiquer, débattre sur le cœur de votre expertise commune afin, dans la théorie, de rétrocéder aux étudiants la part stimulante de ces enseignements et confrontations. Je sais plus bien comment ça s’est boutiqué pour que j’accepte de participer à un dernier colloque, mais c’est vrai que, quand on m’invite, en général, je viens. Surtout si le colloque explore “la littérature de jeunesse européenne aujourd’hui” et que j’ai le droit de faire une communication titulée “dans la littérature pour la jeunesse d’aujourd’hui, l’Europe n’existe pas”. Un peu comme quand je viens rappeler que le Klassik de la “littérature jeunesse” est surtout une grosse machine pour vendre très cher des cochonneries.

(Essaye de m’empêcher de ramener ma grande gueule. Vraiment, essaye. Aimerais bien, parfois. Mais peux pas car ce que dis est vrai.)

Gérald Genty, Théâtre de l’Essaïon, 3 juin 2017

Qu’est-ce qu’un bon concert de chansons ? Est-ce un concert parfait où tubes et découvertes séduisantes s’enchaînent, agrémentées par des trouvailles parlées qui rapprochent l’artiste du public dans une émotion où l’humour le dispute à la proximité ? ou est-ce un concert sincère, « en processus de perfectionnement », où le bricolage et les pistes d’amélioration sont assumées non pour amadouer le public mais pour rappeler que le bricolage et l’améliorable sont consubstantiels de la chanson ? On l’aura deviné, cette option est celle sur laquelle seurfe, avec ses cheveux idoines qui obsèdent tant ses mains, Mr Gérald Genty.

Qu’est-ce qu’un bon concert de chansons ? Est-ce un concert parfait où tubes et découvertes séduisantes s’enchaînent, agrémentées par des trouvailles parlées qui rapprochent l’artiste du public dans une émotion où l’humour le dispute à la proximité ? ou est-ce un concert sincère, « en processus de perfectionnement », où le bricolage et les pistes d’amélioration sont assumées non pour amadouer le public mais pour rappeler que le bricolage et l’améliorable sont consubstantiels de la chanson ? On l’aura deviné, cette option est celle sur laquelle seurfe, avec ses cheveux idoines qui obsèdent tant ses mains, Mr Gérald Genty.

Gérald (pas Gérard, hein) Genty est un chanteur loufoque, auteur de deux grands disques de chansons drôles où mélodies et rythmes enjoués secouent des hallucinations auditives (“laisse pioncer clui qui dort / l’espion, c’est celui qui dort”), des approximations lui permettant par exemple de mettre son maillot de bain pour aller à l’eau, et des jeux de mots du type : “Plus j’s’rai loin des tracteurs / plus j’s’rai près d’être acteur.” (Si, c’est drôle.) Après quoi, il semble avoir eu du mal à se renouveler, ou à trouver les moyens de se renouveler – on se souvient de ce DVD où il débarquait seul, de nuit, dans un studio… comme cela semble loin ! Allié à l’excellent Sylvestre Perrusson à la contrebasse, il a tenté de poursuivre dans sa voie liminaire lors de nombreuses saisons. Ainsi, « le meilleur chanteur de tout l’étang », sans jamais se renier ni se rogner, a paru peiner à déplier son talent pour en révéler des facettes inattendues et séduisantes. Sa prestation parisienne à l’ACP Manufacture de la chanson nous avait laissé mitigé sinon chafouin : c’était souvent drôle, toujours sympathique, mais il nous manquait ce truc-en-plus, cette nouvelle chanson formidable, cette rafale d’idées inattendues, ces séquences ébouriffantes qui auraient su nous éblouir. Alerté par une publicité FB, nous voici à l’Essaïon, version Cabaret (la version plouc du côté Théâtre de la salle, même si, hélas, des sièges de cinéma ont remplacé chaises et tables qui avaient droit de cité ici). Notre inquiétude était donc grande : le zozo, désormais en solo, serait-il à la hauteur de notre persévérante admiration ?

Avant de répondre à cette question, signalons-le, entre autres, pour le cochon qui nous harcèle : nous poursuivons notre protestation contre ces salles de spectacle qui acceptent les jeunes enfants dans les récitals pour adultes (pour rappel, le présent site fut hacké après qu’il a dénoncé, outre la ridicule prestation d’Elsa Gelly, la cochonnerie d’enfants présents lors du spectacle de Michèle Bernard au Café de la danse, remarquable, et surtout la présence de parents incapables de gérer leurs trucs avec des bras lors de ce concert) : les bestioles avec deux de QI soi-disant géniaux parce que c’est des bambins, faut pas les accepter en dehors des spectacles pour enfants. Bien que Gérald ait fécondé. Et bien qu’il y ait un landau sur scène. Faut pas, c’est tout. Ils font leurs intelligents, ils crachotent des réflexions débiles qui déconcentrent l’artiste, bref, ils suscitent une forte ire et, en plein spectacle, signaler à leurs géniteurs que les trucs à côté d’eux nous brisent les noix, ça aussi, ça maltraite les cacahuètes. C’est dit.

Avant de répondre à cette question, signalons-le, entre autres, pour le cochon qui nous harcèle : nous poursuivons notre protestation contre ces salles de spectacle qui acceptent les jeunes enfants dans les récitals pour adultes (pour rappel, le présent site fut hacké après qu’il a dénoncé, outre la ridicule prestation d’Elsa Gelly, la cochonnerie d’enfants présents lors du spectacle de Michèle Bernard au Café de la danse, remarquable, et surtout la présence de parents incapables de gérer leurs trucs avec des bras lors de ce concert) : les bestioles avec deux de QI soi-disant géniaux parce que c’est des bambins, faut pas les accepter en dehors des spectacles pour enfants. Bien que Gérald ait fécondé. Et bien qu’il y ait un landau sur scène. Faut pas, c’est tout. Ils font leurs intelligents, ils crachotent des réflexions débiles qui déconcentrent l’artiste, bref, ils suscitent une forte ire et, en plein spectacle, signaler à leurs géniteurs que les trucs à côté d’eux nous brisent les noix, ça aussi, ça maltraite les cacahuètes. C’est dit.

Par exemple, M. mon chien, en spectacle, il ferait peut-être chier. Pas sûr, mais par précaution il est pas autorisé. Ben les petits sots (y compris les premiers de la classe qui cherchent à se être remarqués en riant au mauvais moment, en interagissant beaucoup et de manière inappropriée et en finissant par gratter bruyamment le siège de devant parce qu’ils s’ennuient, normal, pas conçu pour eux) et leurs saletés de parents qui trouvent ça formidable devraient, d’emblée, être éjectés. Par respect pour les ploucs qui payent leur place et aimeraient kiffer la vaillebe. Moi, par exemple.

Bon, sinon, mais c’était tout sauf un détail, quid du spectacle de Gérald ? Le soir de la finale de la Champion’s League, nous sommes une petite vingtaine à nous présenter devant le p’tit blondinet. Le principe annoncé, sous un titre jamais justifié, tient en la représentation de 38 « chansons courtes », concept popularisé mais pas né avec Wally – même moi j’en ai fait, par zamp’ en hommage à Mélanie, alors t’imagines. Intelligemment, Gérald Genty choisit de mêler chansons courtes et chansons plus longues, c’est-à-dire tradi, avec leur structure couplet-refrain. On y retrouve quelques-uns de ses plus grands tubes, feat. « Y a pas d’autruche en Autriche (si y en a une c’est qu’elle triche) » ou son iconique et conclusif « J’m’appelle Gérald, hein, pas Gérard » (qu’il élargit à Barnard et Junien, en oubliant Damian, le fils d’Alain, pas Alan, Penaud, mais bon). On en pourrait déduire que le meilleur est derrière lui. Pour les kiffeurs de chansons, c’est possible. Pour les amateurs de drôlitude en musique, ça reste une question.

Comme le Wally cité, qui espère percer en tant que chanteur sensible après avoir été facétieux, Gérald semble tiraillé. D’un côté, sa propension à l’humour potache, qui nous rend client de ses blagounettes associant jeux de mots, contrepèteries, paronomases plus ou moinssss approximatives, mauvaise foi et écarts de prononciations. De l’autre, sa volonté de se muer en chanteur « sérieux », capable de vrais moments d’émotion – par exemple en évoquant la crainte de mourir seul… même s’il tend à surligner ses idées avec des derniers couplets à notre goût superfétatoires.

Comme le Wally cité, qui espère percer en tant que chanteur sensible après avoir été facétieux, Gérald semble tiraillé. D’un côté, sa propension à l’humour potache, qui nous rend client de ses blagounettes associant jeux de mots, contrepèteries, paronomases plus ou moinssss approximatives, mauvaise foi et écarts de prononciations. De l’autre, sa volonté de se muer en chanteur « sérieux », capable de vrais moments d’émotion – par exemple en évoquant la crainte de mourir seul… même s’il tend à surligner ses idées avec des derniers couplets à notre goût superfétatoires.

On l’aura pressenti, le Gérald Genty de l’Essaïon n’est donc pas le comique de ses débuts, quoi qu’il en fasse son commerce comme en témoignent ses « chansons longues ». Armé d’une guitare électrique, de pédales de loupe, d’une mini-guitare, d’un clavier électronique, il offre un récital touchant, dont les imperfections assumées semblent trahir l’interrogation de l’artiste. Clairement, en parodiste de succès catchy et en chanteur profond, on doute de sa capacité à défier le temps. En revanche, devant l’évidence de son talent comique, de son authenticité face public et devant son souci de rendre patente la dualité du chanteur drôle-mais-pas-que, on subodore, avec prétention mais sincérité, son besoin de coaching. Les avis d’un maître autrement plus dans la maîtrise comme Philippe Chasseloup seraient susceptibles de lui être précieux – pas pour produire un set léché mais pour optimiser ses deux pôles sans gommer la bonne humeur foutraque et spontanée qui irrigue sa personnalité et son spectacle. En même temps, devant la vingtaine de spectateurs venus l’entendre alors que le plus gros budget foutbolistique d’Europe prouvait qu’il est le plus gros budget foutbolistique d’Europe, on reste un bleu humble. On a juste la confirmation que ce mec a un talent foufou qui correspond à notre goût, mais dont on ne doute qu’il ait, hic et nunc et par lui seul, les moyens de le maximiser.

Bref, Gérald, n’oublie pas que, comme beaucoup d’entre nous mais avec talent, toi, tu n’es pas là que pour décorer, hein, ou que pour des Coréens !

Jusqu’au 29 juillet à l’Essaïon, les vendredis et samedis à 21 h 30. Rens. ici.

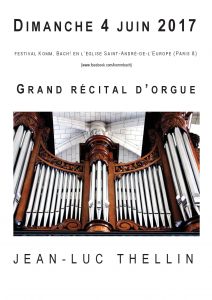

Jean-Luc Thellin, le talent et rien d’autre

Il pourrait jouer plus vite, et il ne le fait pas. Il fait juste de la musique. Il s’appelle Jean-Luc Thellin. Vous pouvez rater l’épisode, d’autant qu’il sera enregistré. Mais s’en vouloir toute sa vie ou venir à Saint-André pour applaudir un grantartiss, est-ce vraiment un choix ?

- Concert 25 – 1

- Concert 25 – 2

- Concert 25 – 3

- Concert 25 – 4

Et on vous a épargné l’accord de l’orgue, deux heures avant, c’est-à-dire deux heures de ça. (Avec un très beau moment à 1’18, sérieusement.)

Monsieur rêve

Je veux vivre avec des gros chiens épidétadfa. Et, pourquoi pas, si ça s’présente, j’accepte d’être moi-même, en tant que tel, un pikifa ou dégrofien.

Je veux vivre avec des gros chiens épidétadfa. Et, pourquoi pas, si ça s’présente, j’accepte d’être moi-même, en tant que tel, un pikifa ou dégrofien.

(Comme me demandait tantôt un prêtre étudiant, autrement dit un Africain doté d’un col romain : “Ce nonobstant, où en êtes-vous de votre projet de professorat universitaire ? / – C’est plus compliqué que ça, mec”, répondis-je in petto, quoi qu’il parlât mieux latin que moi, le prétentieux.)

Estelle Revaz, “Bach & friends”, Sony Music (Solo Musica), 2017

C’est l’histoire d’Estelle Revaz, dite Estelle Revax par Amazon, une petite Suissesse qui n’a pas trente ans (elle est née en 1989) et qui joue du voire au violoncelle. Soutenue par la télévision helvétique et l’orchestre de chambre de Genève, elle publie chez Sony, sous le label « Solo musica », un nouveau disque qu’elle a co-produit, Bach & friends, et qui nous a été gracieusement envoyé – sur Amazon, au moment où nous écrivons ces lignes, il est en vente pour 10,5 €, frais de cochon inclus. En voici un p’tit aperçu.

Le concept : le disque articule douze extraits des première et troisième suites pour violoncelle seul de JSB avec douze pièces courtes de compositeurs ayant vécu aux vingtième et/ou vingt-et-unième siècles, feat. Heinz Holliger, Xavier Dayer (commande de l’artiste), Pascal Dusapin, Krzysztof Penderecki, Isang Yun, Kaija Saariaho, Bernd Alois Zimmermann, Luciano Berio, Sofia Gubaidulina, György Kurtág, Witold Lutosławski et György Ligeti. Contrairement au précédent enregistrement d’Estelle Revaz pour Neos, il ne s’agit donc pas d’un disque exclusivement centré sur la musique récente, mais d’une sorte de battle entre treize zozos confrontés au même défi – rendre intéressantes des pièces pour quatre cordes solistes.

L’écoute : l’interprète prévient dès le titre, il ne s’agit pas de jouer Bach puis des compositeurs contemporains, mais bien de jouer Bach et ses potes. Il n’y aura donc pas un mode de jeu baroque et un mode de jeu contemporain, mais une même énergie irriguant l’ensemble des pièces. Cette vision-fusion privilégie le contraste d’atmosphère au contraste de modalité. En clair, Estelle Revaz ne joue pas différemment selon qu’il s’agit de musique tonale ou plus libre ; elle modifie son jeu en fonction du caractère, par ex. dansant ou retenu, de chaque pièce. Ainsi, l’allemande de la BWV 1009 se prolonge sur « Les mots sont allés » de Luciano Berio, que la proximité de la « Courante » propulse dans un tempo inattendu, concluant l’histoire en 3’ au lieu des 4’ habituels. L’interprète investit sans complexe les indications de tempi (le 60 à la noire initial est explosé) et la durée des notes (l’artiste avalant la partition selon son inspiration – voir les premières doubles croches). Pourtant, il ne s’agit ni d’une volonté d’exacerber la virtuosité, valeur sûre, ni d’une crainte d’ennuyer, ni d’un souhait de mettre en avant l’interprétation au détriment de la partition ; simplement, Estelle Revaz assume de bout en bout ce parti pris de contamination du contemporain par le baroque, et du baroque par le contemporain.

Autant dire que les mesureurs scrupuleux et les comparateurs d’interprétation baroquisante ou conservatrice devront passer leur chemin : la violoncelliste promet un fondu-enchaîné mêlant Bach à ses confrères, et elle tient parole. Voilà le point fort du disque : cette mauvaise foi consistant à considérer que, baroques ou contemporains, tous les compositeurs sont avant tout des compositeurs qui méritent une même liberté d’interprétation, de traduction sonore, dès lors que le résultat est porté par un instrument chaleureux, un musicien de haut niveau et un projet cohérent. Partant, oui, peut-être croit-on avoir çà entendu interprétations plus immédiatement émouvantes ; peut-être a-t-on là admiré des sonorités moins volontairement rugueuses ou plus ciselées ; mais que demande-t-on, dans l’idéal, à une jeune artiste qui produit son récital ? D’oser un projet personnel et excitant ; de ne pas louvoyer dans sa réalisation ; d’avoir les moyens techniques de son propos ; de nous convaincre que, par-delà le pointillisme guindé des oreilles métronomiques, la musique gagne à prendre le pas sur la neutralité admirable des interprétations poudrées ; de nous prouver que, quand on entrelarde Bach avec Dusapin, l’oreille écoute différemment et l’un et l’autre – sans doute à cause de l’interprète, sans doute aussi grâce à la résonance que crée la proximité des pièces. Sur chacun de ces points, miss Revaz est au rendez-vous. Par son choix radical qui ne trahit aucun compositeur mais propulse l’auditeur dans tout un monde lointain où, par la magie du disque, Bach résonne Yun et – en une minute à peine – Kaija raisonne Johann Sebastian, Estelle Revaz séduit plus encore par sa singularité audacieuse que par son projet prometteur, généreux mais pas en soi innovant, de mix’n’match.

Le bilan : franchir Bach, aller en-deçà (Tournemire), de-ci de là (improvisations), par-dessus (François-Xavier Bigorgne proposant une version de trois suites sans puis avec accompagnement “recréé” dans un double disque Amacello, 2011) ou au-delà (Nystedt) est un exercice chéri des musiciens contemporains, habitués par exemple à composer de brèves pièces afin d’introduire telle œuvre baroque, classique ou romantique. Ici, on l’aura compris, il ne s’agit pas de cela mais bien de concaténer des suites constituées et sacrées avec d’autres propositions succinctes, moins ou carrément très peu connues, tirées du répertoire d’« aujourd’hui » au sens large. Pour celui qui veut “jouer des classiques-mais-pas-que », autrement dit pour un interprète attiré par la musique toute fraîche et par Johann Sebastian – dont le prénom est curieusement absent de la set-list au dos du disque, de même que Lutosławski perd son « ł » natif –, les options sont binaires :

- ou bien opter pour un récital étiqueté « contemporain » (ainsi, parmi les solistes instrumentaux, du clarinettiste Michele Marelli jouant Stockhausen, Boulez, Kurtág, Fedele, Stroppa, Ferneyhough et Scelsi pour Decca en 2016),

- ou bien mêler à un compositeur mainstream des pièces récentes (ainsi, parmi d’autres, du pianiste Marino Formenti jouant Liszt en alternance avec Cerha, l’indétrônable Kurtág, Ligeti, Pesson, Rihm, Ustvolskaya, Berio, Feldman, Murail, Adams, Stockhausen et Sciarrino pour Kairos en 2015, ou de l’organiste Jean-Christophe Revel plaquant sous le titre trompeur « Passions » un melting-pot stimulant qui accole d’abord Claudio Merulo à Régis Campo, ensuite Louis Couperin à Édith Canat de Chizy et Brice Pauset, enfin Nicolas de Grigny à Gérard Pesson et Bruno Mantovani pour Aeon en 2004).

Soucieuse de jouer tant sur le continuum que sur la disruption, Estelle Revaz privilégie cette fois la seconde possibilité. Mais ce choix est indépendant des regrets formels que l’on glisse en passant, tels que :

- le packaging du disque avec ses irritantes et nombreuses photos de studio qui tendent, une fois encore, à faire passer l’artiste, parce que c’est une fille, pour un modèle quasi érotique de catalogue glamour (épaules forcément nues, robe de soprano en folie… comment peut-on avoir autant de personnalité musicale et accepter de réduire son image à celle d’une jeunette mignonnement mais banalement aguicheuse ? sera-ce parce que les vieux pervers qui sont les ceusses censés aimer la musique classique choisissent d’acheter les disques d’artissses féminines qui en montrent le plus ? sur le peu que l’on entend et voit d’elle dans le teaser, et sur l’intérêt de son disque impressionnant, elle paraît tellement plus mimi et intelligente que ce que laisse supputer cette iconologie aussi dégradante pour l’artiste qu’insultante pour le client) ;

- un titre anglophone dont on doute qu’il attire plus de clients qu’un titre par ex. germanophone (aucun artiste anglais parmi les « friends ») ;

- la brièveté du clip-entretien promu par l’artiste, bien trop court pour permettre à cette tête bien faite de s’exprimer au-delà des clichés attendus (du type : « La musique de Bach était contemporaine pour ses contemporains », certes).

Reste, plus importante, la gourmandise évidente avec laquelle Estelle Revaz partage ses plaisirs, son savoir-jouer, ses répertoires et sa science de musicienne. Dans son disque, Bach ne sert pas à « faire passer la pilule » entre deux pièces aux sonorités susceptibles de brusquer les passionnés exclusifs de baroque, pas plus que les pièces contemporaines ne permettent à une presque-gamine d’enregistrer des bribes de cette scie réservée aux violoncellistes ultraconnus que constituent les Suites de Bach, en attendant de graver l’intégrale. Bien plus, heureusement, il semble qu’il s’agisse pour elle de proposer un acte de foi considérant que la musique irrigue l’ensemble des grandes œuvres, c’est-à-dire des œuvres que l’artiste aime à exécuter, par-delà les particularismes stylistiques qu’entend notre oreille en reconnaissant l’époque, la culture ou les choix des compositeurs.

La conclusion : grâce à une prise de son remarquable qui atténue raisonnablement les bruyantes inspirations du cordiste en pleine action, ce panorama partiel mais passionnant des possibilités du violoncelle ne garantit pas à l’auditeur attentif une émotion attendue et entendue – celle que nous éprouvons en reconnaissant des hits du répertoire ; elle promet mieux : de beaux moments, des égarements, des étonnements.

Toujours chanter en vin

Après une répétition pour le concert “Chansons et religion », réciter quelques verres thématiques – voire anathématiques – s’impose.