Enquête d’investigation spécial “organistes du Val-d’Oise”

Ils sont plusieurs dizaines. Travaillent la semaine (parfois), le week-end (toujours). Peuvent faire beaucoup de bruit, mais ne parlent souvent que dans le feutré. Qui sont vraiment ces femmes et ces hommes de l’ombre ? Pour la première fois, un enquêteur a infiltré la vie de dizaines d’organistes du Val-d’Oise. Plongée dans l’envers d’un décor pas toujours très sain(t). Et j’ai envie d’ajouter : tadaaaam. Parce que. Bienvenue dans l’enquête sur les situations des organistes du diocèse de Pontoise.

Ils sont plusieurs dizaines. Travaillent la semaine (parfois), le week-end (toujours). Peuvent faire beaucoup de bruit, mais ne parlent souvent que dans le feutré. Qui sont vraiment ces femmes et ces hommes de l’ombre ? Pour la première fois, un enquêteur a infiltré la vie de dizaines d’organistes du Val-d’Oise. Plongée dans l’envers d’un décor pas toujours très sain(t). Et j’ai envie d’ajouter : tadaaaam. Parce que. Bienvenue dans l’enquête sur les situations des organistes du diocèse de Pontoise.

Tiens-toi bien, Steve Vai !

Problèmes pour enregistrer le dernier concert au Royal Est ? M’en fiche, ai griffonné une fanfonnette, comme fa. Pour m’auto-venver. En paffant.

Mârde à la modération

Damien, le chanteur charismatique de Je m’appelle Firmin, illustre ma “Glotte sèche” à sa façon.

Damien, le chanteur charismatique de Je m’appelle Firmin, illustre ma “Glotte sèche” à sa façon.

Lettre ouverte à la patronne du bar Le Connétable

Madame,

Plusieurs années durant, je vins chanter dans votre estaminet, à raison d’une dizaine de concerts par an.

Vous m’y accueillîtes gracieusement, faute de m’y accueillir avec grâce. Cela ne fut pas sans accroc. Parfois, le piano que vous promettiez de fournir avait perdu son fil d’alimentation, et je chantai à la fois ici et a capella (vous me remerciâtes même d’avoir été cordial en dépit de ce gros contretemps, vous en souvient-il ?). Souvent, le piano n’avait pas de sustain, la pédale étant hors service (mais je dus être trop doux avec vous car, quand je vous le signalai après un concert, vous paniquâtes en pensant que Valérie Mischler, qui chantait le vendredi suivant, ne s’en satisferait point). Il arriva que, la Préfecture de Police débaroulant, vous nous demandâtes, en présence – à votre insu – d’un commissaire de police, de feindre que le concert était une répétition. Il advint aussi que vous fixâtes par un pan le piano au mur, de telle sorte qu’il ne pouvait plus se retrouver face spectateurs (j’inversai donc notre place avec celle des auditeurs afin qu’ils pussent nous voir). Vous reconnaîtrez que, toujours, je fus de bonne composition, tentant de transformer ces aléas du direct en ingrédients donnant saveur au spectacle.

Dans votre troquet désert aux heures où je performais, je chantai donc avec plaisir et exigence, y compris à des dates qui ne m’arrangeaient pas spécialement mais où le programmateur me demandait de revenir pour ne pas laisser le silence envahir l’été – par exemple. Chacun des concerts fut documenté par des vidéos mises en ligne sur YouTube, assurant sinon une notoriété, soyons lucides, du moins une cyberaudience potentielle à votre établissement.

En guise de redevance à payer, je bus dans vos verres avec mes spectateurs (jamais vous ne prîtes la peine de promotionner les concerts que je donnai, ni sur Facebook, ni autour de votre zinc), au nombre variant de trois à une vingtaine – les spectateurs, pas les verres, hélas. Pour cela, nous poireautâmes parfois un quart d’heure avant de voir apparaître quelqu’un susceptible de prendre notre commande, mais nous restâmes car cela me paraissait sain de pay our debts – enfin, surtout la mienne ; et nous acceptâmes même, pour les moins alcooliques d’entre nous, de siroter chez vous un fond de Coca servi sans vergogne et sans sourire à partir d’une bouteille de 2 litres entamée depuis lurette et conservée plus souvent au chaud qu’au frais. À quelque quatre euros la bubulle, c’est, vous l’admettrez, perfectible. En échange, jamais, saluons cette constance, vous ne m’offrîtes un godet contre la glotte sèche qui guette parfois l’artiste après son travail (avant aussi, d’ailleurs, sans parler de pendant, mais c’est pas la question).

Admettons que tel est le destin des mini-chanteurs. Ceux qui peuvent – parfois – se produire avec une exigence professionnelle, mais à qui on demande moins un talent ou un travail que « d’avoir un réseau ». Ceux qui ne sont pas programmés pour leur musique mais pour leur capacité supposée à « faire venir du monde ». Bref, ceux qui, comme moi, acceptent volontiers, puisque c’est leur lot, de travailler en chantant « pour rien », et se sentent même chanceux quand, à défaut d’être payés, ils n’ont rien à payer – sauf leur bière, bien sûr.

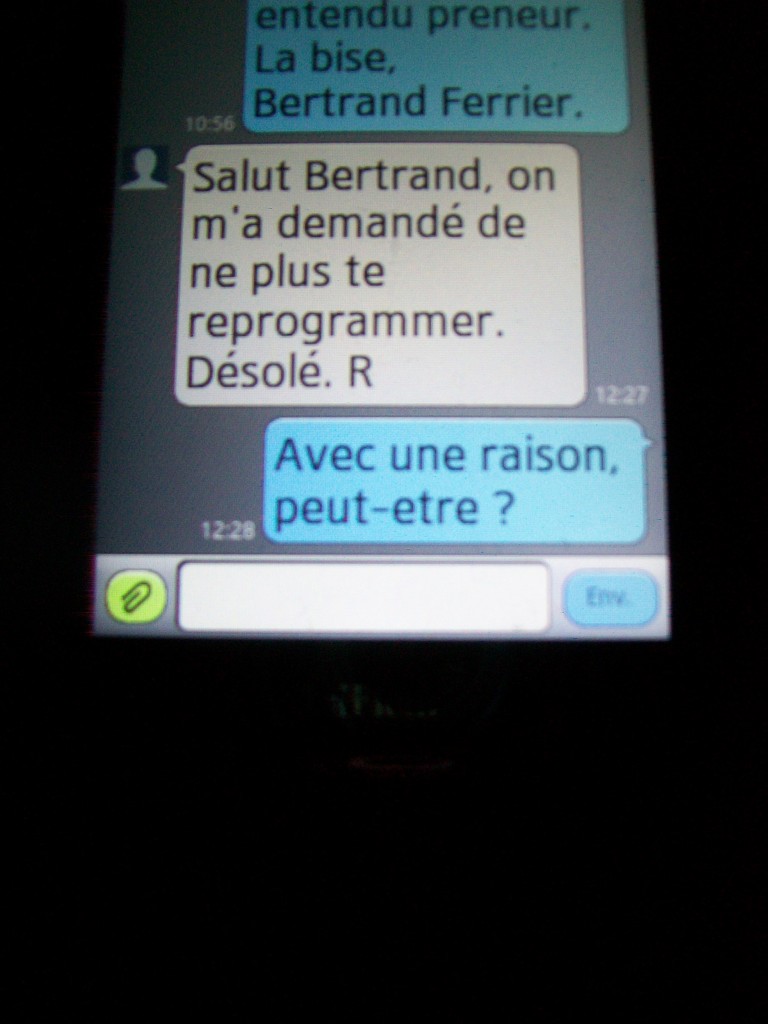

Or, le programmateur de votre manière de salle de spectacles, personne avec laquelle cordiales et, oh, nettes furent toujours les relations, m’apprend ce jour qu’« on m’a demandé de ne plus te programmer, désolé ». À ma demande d’explication, silence. Dans la mesure où je fus toujours correct avec vous, où j’assurai chaque concert annoncé et ce, avec la même exigence de 2011 à 2015 (ponctualité, présentation, réalisation d’affiches spécifiques, diffusion de l’information, petit écot final via les consommations), dans la mesure où, j’insiste, nous payâmes notre dû en nous désaltérant a posteriori (a minima) dans votre bistrot sans jamais la moindre ristourne – qui en rêva ? Manu, peut-être… (pas pu m’en empêcher) –, je suppute que l’affluence à mes concerts ne vous suffisait pas, quand bien même, la plupart du temps, vous n’eussiez eu aucun client au bar, avant notre débarquement, et alors que, généralement, aucun artiste n’avait sollicité la date qui m’avait été attribuée.

Or, le programmateur de votre manière de salle de spectacles, personne avec laquelle cordiales et, oh, nettes furent toujours les relations, m’apprend ce jour qu’« on m’a demandé de ne plus te programmer, désolé ». À ma demande d’explication, silence. Dans la mesure où je fus toujours correct avec vous, où j’assurai chaque concert annoncé et ce, avec la même exigence de 2011 à 2015 (ponctualité, présentation, réalisation d’affiches spécifiques, diffusion de l’information, petit écot final via les consommations), dans la mesure où, j’insiste, nous payâmes notre dû en nous désaltérant a posteriori (a minima) dans votre bistrot sans jamais la moindre ristourne – qui en rêva ? Manu, peut-être… (pas pu m’en empêcher) –, je suppute que l’affluence à mes concerts ne vous suffisait pas, quand bien même, la plupart du temps, vous n’eussiez eu aucun client au bar, avant notre débarquement, et alors que, généralement, aucun artiste n’avait sollicité la date qui m’avait été attribuée.

Dès lors, voyez-vous, madame, ce n’est pas cette hypothèse mercantile qui me choque. Je la comprends pour deux raisons. D’une part, comme vous, j’ai besoin d’argent. D’autre part, cette exigence est appliquée par nombre de vos semblables, prétendissent-ils être chansonnophiles, qui programment les chanteurs selon les seuls critères des limonadiers qu’ils sont professionnellement. Cette réalité est, pour partie, attristante, décourageante, mais légitime et intelligible. Seuls s’en offusqueront ceux qui croient, c’est-à-dire ceux qui feignent de croire, que small is always fair et que les majors jugent l’artiste à sa capacité de monétariser son éventuel savoir-faire ou sa possible dissonance, au contraire des petites salles de spectacles. En vérité, je me le dis, il n’y a pas là de quoi s’offusquer, hélas pour moi. En revanche, de votre lâcheté, oui, il y a de quoi s’offusquer. Après mon dernier concert, n’eûtes-vous pas, salope, la délicatesse de me lancer, alors que vous aviez scellé mon sort : « À la prochaine ! » Rigoliez-vous, dans votre puanteur de for intérieur, en prononçant ces mots judassiens ?

Soyons clairs : m’eussiez-vous signalé que le chiffre d’affaires que je générais ne satisfaisait plus votre appétit, je l’eusse eue mauvaise – à quoi bon prétendre le contraire ? –, mais je l’eusse accepté ainsi que je l’acceptai, bien forcé, en d’autres lieux. Prétentieux comme un chanteur, oui, mais fair-play. En revanche, que vous n’ayez pas eu la décence de me le signifier en direct, alors que je considère avoir, certes, « profité de vos locaux » mais tout autant travaillé pour votre bénéfice, me pousse, ce jour, à vous envoyer une lettre ouverte parfumée à la poudre de merde. Vous aurez ainsi, madame, une idée de l’estime dans laquelle votre comportement me fait tenir votre couarde personne.

Avec mépris,

Bertrand Ferrier.

![20150323_191116[1]](http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2015/03/20150323_1911161-1024x768.jpg)